Рентген синдромы при туберкулезе легких

Рентгенологические синдромы при туберкулезе органов дыхания бывают самыми разнообразными. Среди них выделяют следующие: синдром обширного затенения, синдром ограниченного затенения, синдром круглой тени, синдром кольцевидной тени, синдром очаговых теней, синдром диссеминации очагов в легких, синдром патологических изменений корня легкого и бронхиальных лимфатических узлов, синдром патологических изменений легочного рисунка и синдром обширного просветления.

При оценке рентгенограмм определяется локализация патологических изменений в легких по долям и сегментам.

Синдром обширного затенения. Данный синдром характеризуется крупными или тотальными затенениями в доле легкого, в нескольких долях или в гемитораксе. Он наблюдается при инфильтративном туберкулезе легких и другой легочной патологии, проявляющейся лобитом и казеозной пневмонией, а также при экссудативных плевритах.

Экссудат имеет воспалительную природу, транссудат — невоспалительную. Экссудаты бывают серозные, серозно-гнойные, гнойные, геморрагические, хилезные, холестериновые. От транссудата он отличается по удельному весу (1,018 и 0,015 у. е. соответственно), по содержанию белка (30 г/л и более, 20 г/л и менее), по реакции Ривальта (положительная и отрицательная), по активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) (1,6 ммоль и более, менее 1,6 ммоль), по цитозу (много клеток и единичные клетки мезотелия, единичные клетки и много клеток мезотелия).

а – синдром обширного затенения в верхней доле правого легкого при раке легких (рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции).

б – синдром обширного затенения при левостороннем экссудативном плеврите (рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции).

Синдром скопления жидкости в плевральной полости характеризуется ограничением подвижности гемиторакса, сглаживанием межреберных промежутков, выпячиванием соответствующей стороны грудной клетки при осмотре, ослаблением или отсутствием голосового дрожания при пальпации, притуплением легочного звука или выслушиванием «бедренной» тупости при перкуссии, ослаблением или отсутствием дыхания при аускультации.

Рентгенологически при этом определяется гомогенное затенение легочных полей (одностороннее при экссудате, двустороннее — при транссудате). Локализация плевральных выпотов следующая: тотальный выпот, диафрагмальная, паракостальная, медиасти-нальная, верхушечная и междолевая.

Патологические состояния, сопровождающиеся выпотами в плевральную полость, чаще всего определяются при заболеваниях органов дыхания инфекционного, неинфекционного и асептического характера (туберкулез, пневмония, брюшной тиф, бруцеллез; паразитарные, грибковые заболевания; травмы грудной клетки, инфаркт-пневмонии, опухолевая болезнь, заболевания крови).

Синдром ограниченного затенения. При туберкулезе легких данный синдром характеризуется фокусом затенения на протяжении от сегмента до доли. Он является основным рентгенологическим синдромом инфильтративного туберкулеза легких и имеет клинико-рентгенологические варианты в виде облаковидного инфильтрата и перисциссурита. Локализация этих изменений чаще наблюдается в первом, втором и шестом сегментах легких.

а – синдром ограниченного затенения в верхней доле левого легкого при инфильтративном туберкулезе легких (рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции).

б – синдром круглой тени в третьем сегменте левого легкого при доброкачественной опухоли (рентгенограмма органов грудной клетки в левой боковой проекции).

Синдром круглой тени. Этот синдром встречается у больного туберкулезом в органах грудной клетки при округлых инфильтратах, туберкулемах и при кардиохирургических вмешательствах. В первом случае тень округлой или эллипсоидной формы характеризуется средней интенсивностью и размерами более 1 см.

В прилежащей легочной ткани видны очаговые тени на фоне усиленного легочного рисунка. Туберкулема имеет круглую или вытянутую форму тени с четкими контурами. При наличии распада локализация его в туберкулеме эксцентричная. В окружающей легочной ткани определяются очаги и фиброз.

Синдром кольцевидной тени в верхней доле правого легкого с аспергилломой внутри (рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции).

Синдром кольцевидной тени. Этот синдром представлен замкнутым кольцом, наблюдается при кавернозном и фиброзно-кавернозном туберкулезе легких. Полость при кавернозном туберкулезе имеет тонкую стенку (не более 2 мм) с включением единичных очагов. Вокруг полости имеются малоинтенсивные очаги. Часто наблюдаются очаги бронхогенного отсева в других отделах легких. Корни легких фиброзно трансформированы. При фиброзно-кавернозном туберкулезе каверна имеет толстую стенку.

Синдром очаговых теней. Для него характерно наличие в легочной ткани очагов на протяжении 1—2 бронхолегочных сегментов с одной или с двух сторон. Этот синдром лежит в основе очагового туберкулеза легких. Основные черты очагов туберкулезной природы следующие: расположение в верхних легочных полях и средние размеры 4—6 мм. При активном очаговом туберкулезе очаги мало интенсивные. Более крупные очаги (до 1 см) могут иметь признаки распада. Чаще всего выявляют очаговый туберкулез при проведении проверочных флюорографических обследований.

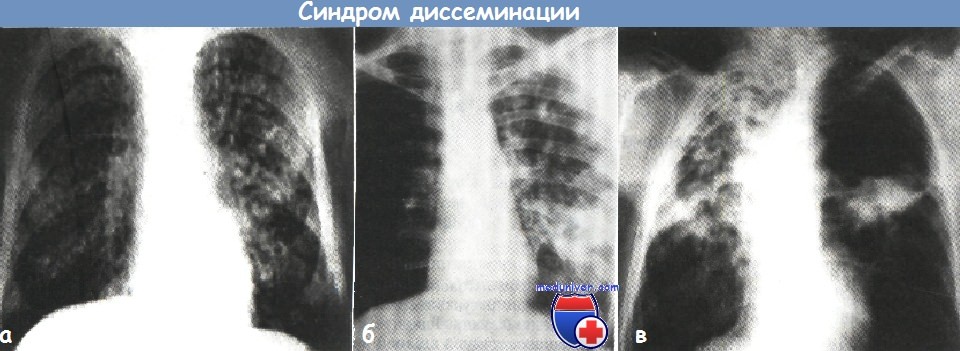

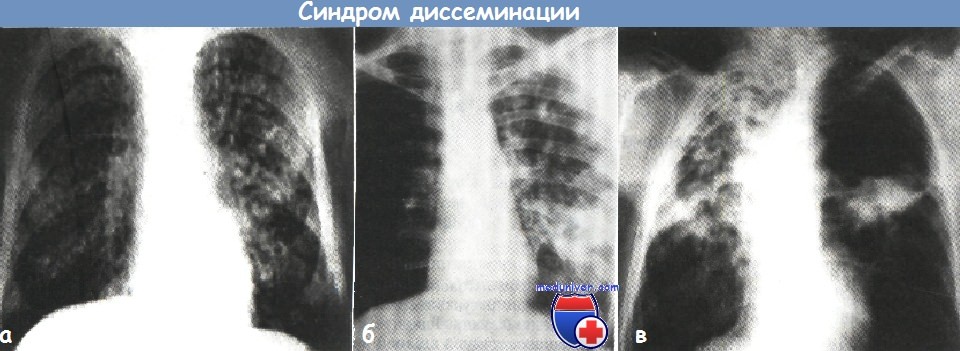

Синдром диссеминации. Наличие очаговых формирований на протяжении трех и более легочных сегментов с одной или с двух сторон отличает синдром диссеминации. Он наблюдается при милиарном туберкулезе, диссеминированном и фиброзно-кавернозном туберкулезе легких. При милиарном туберкулезе специфические просовидные очаговые тени мономорфны, малоинтенсивны, располагаются тотально. При подостром и хроническом диссеминированном туберкулезе очаги полиморфны по величине и интенсивности.

Легочный рисунок при них фиброзно трансформирован, корни легких фиброзно изменены. При подостром течении могут возникать «штамповые каверны».

а – синдром выраженной гематогенной диссеминации очагов при диссеминированном туберкулезе легких (рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции)

б – синдром лимфогенной диссеминации очагов в верхней доле правого легкого (рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции).

в – синдром бронхогенной диссеминации в правое легкое при фиброзно-кавернозном туберкулезе (рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции).

Синдром патологических изменений корней легких и бронхиальных ЛУ. Выявляется у больных первичным туберкулезом и характеризуется расширением тени среднего средостения чаще с одной, реже — с двух сторон. Чаще всего этот синдром наблюдается при туберкулезе внутригрудинных лимфоузлов (ТВГЛУ) и саркоидозе. При туморозной форме ТВГЛУ контуры увеличенных ЛУ четкие, выбухающая часть тени средостения имеет интенсивное затенение.

При инфильтративной форме ТВГЛУ границы расширенной части средостения нечеткие, заметны инфильтрация или усиление легочного рисунка в прилежащей ткани. Синдром внутригрудной лимфаденопатии является центральным компонентом первичного туберкулезного комплекса.

Синдром патологических изменений легочного рисунка. Проявляется умеренными или выраженными изменениями в легочной ткани фиброзного характера, которые при прогрессиовании ведут к формированию легочного сердца.

Синдром патологических изменений корней легких и бронхиальных лимфатических узлов при правостороннем туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов (рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции).

Синдром обширного просветления. В клинике туберкулеза наблюдается при попадании воздуха из легкого, пищевода, желудка, кишечника или из окружающей атмосферы в плевральную щель.

Во фтизиопульмонологии чаще всего наблюдаются спонтанный и ятрогенный пневмотораксы. Спонтанный пневмоторакс диагностируется тогда, когда в плевральную полость воздух проникает в результате разрыва субплеврально расположенной каверны. Ятрогенный пневмоторакс — это результат диагностических и лечебных мероприятий (торакоцинтеза, катетеризации подключичной вены, биопсии легкого, эндоскопии и т. д.).

Первичный спонтанный пневмоторакс возникает при разрывах субплеврально расположенных каверн, эмфизематозных булл или легочной ткани в местах сращения висцеральной и париетальной плевры. Он часто развивается при физических напряжениях или надсадном кашле.

– Рекомендуем вам также статью “Эпидемиология туберкулеза в мире – патоморфоз болезни”

Оглавление темы “Диагностика туберкулеза”:

- Аллергический и иммунологический синдромы при туберкулезе

- Геморрагический синдром при туберкулезе

- Гепатолиенальный синдром при туберкулезе

- Рентгенологические синдромы при туберкулезе

- Эпидемиология туберкулеза в мире – патоморфоз болезни

- Изменение заболеваемости туберкулезом легких в России

- Эффективность лечения туберкулеза в России

- Патоморфоз туберкулеза – динамика болезни

- Современная классификация туберкулеза

- Клинические формы туберкулеза и их характеристика

Источник

Êl&d*¢½AQ+¦:úö FsÞY/ÆÑóÎ)1ùÕ$ØÕ!È>ÄJ&í?»¦Ä¨n-ù:{^7í$Y^Î

lÍ×Õìo:øÚP Ø0Z¸³º&zjÀ6/T-èJó ô% ÚA]Ï +éF)É¥øõ导ÿÁJD¡ñî îíOÈ(ûªÂI§ ‘̱ú=É9·2nu7ò¦ý6_©^æ9)d

þqË[[çs¯jeðß

BWUdD&¡Ì

ëSGø0½1íüïwk°ôY$Û>Ñ`5Îç4°i³>-²@æË£JÈÛl¢ÖaÄæâN¨;ÀðFÞä9ëÙ³²ÿe^t½3ðaÀ ?Ã#3µ^J´9îààRªWî¦ÁÑ:`ÿq.V.Ê=Ê1PÖªºú¢Ël;ÌQ’hTbòê«®ª#k)°s¿[ZÀÎÞì47%|Ü0A@»”ôJek:Eÿ$b´YÁëEs4½xäõ[uPÌIã`ÑO±=ÀH_¼U8)òe¥¶å&ÉƤSük%íbKÁh

» ºP{¸¿mÍF*.6uw¯5Ì3ÕyɳÑCò@¤àÐmGFQæÈ’©i*ª-»Ïf{%¼ã”uHjQö¸çî hÙ;µ¾î¡w7®vïZ× ú¯Cw

ª¾L&-ÿ0$ÑÜÇbèíÎÍ^HbVD§×]Óô

Rtzoj?,6 æÎ?¬ÂtÕàmi

½6è´Âi/¤RÂDz}³){Ó”8ývë[7OÝ~Ù$¦RÂ3ÝÔúés~ )DùOCðDsã£Ó¡¯óNajTaóÓd,óD#è°# 4d÷üþãõêWüþXendstream

endobj

6 0 obj

1355

endobj

21 0 obj

>

stream

xÍ]Û®Çq

rHñJ eHé8>ºY{;:ã¾_· AÀ/1øFæÉAP ;ÿâü þ¹¬êé®ééÍéecÎLwUuõªUU=Ã?ÞAª;AÿÏ?~ÿÃã_ÿÎßýá§Ëw¿ûçéÇþðøà é¿tÿþýwÿøÆ;)aî^þçc1ÄGwZºAÝy;D%ÜÝË¿:]Ý`µ×êô7çù¯ï²áî^ÙÁ`ÿx¿¼ü/+ýäË£ÊiÐ`᣽óÞà9ûÁù^

FJOOÏrðÊûÓ’gçU4³ÍáðÈêÁîÎ÷0ñ>ª£ß*èÍI¿

v¾neð§û³°N»Ã³ßýØè¦9J`w¿>5C )-¤ÍóÐ-~GJOf:°º U¡~rÖCJ½6wds>·¹e6×ìwËrKl#ÌƦ÷

n¢ÕèxQãÕR¼ßÊ];K©Û(58lsúé´6l©Ü?ðªòu¶BÕ0ÕNÕnE«Å(5M«LyèÞøAúH6óMöÁÙvVbÛbÖ`¼sÛûÑbWÙÓøÖÒ5/qµºõóÆÞ

èOÎØVY§îÍ`qo8]2L”nÊEþÔ¢¢rEÚH8`”ô#Pi¨£íäô÷W§×ÿä3ÚèÓGð”#Á¼0Ò>¦NA¾Ù3vý~=;4qXyúÙ:ÊVÖyý’ÚZ2Ù1+_Ìô¤üfrXÔz!VO÷úá1ìgã´Æ¼NÁy¹V!Õm@>Uµ|PL8áåR1¸ºvNÓÍÒX,§jO B³8õª¶ZÙrùc/*åbiõ@ñÌàîõ o¬·

p§{õSL#mpØÌ«¯háLt§e¿û·jc§gmAKa_4¼EQM>¬EE@öNùnKþ- (µñô)dQÖxÏÆõ3vó¬ºKc.¯wÌrotL¡÷^L;Îøj8M8½ ¼h¡Ä|NÒùõ$

.â®í+

>OVÒÆqÕ¾ Åvq_ímÿDóO8pa¹ÐËuö¼`-`X,Dû9T6A9É=cA)5.6ýÏ>!¼í&£n¸nà#À:#ÖѯÜpj çÓ& UÀ`Á4ÕÚAâ¿nÿæÒ¦ÚBñöNÏüjiaÞÜélÄ¡×NQÍò4Ä.Ù@ÿâl°¶Z«FÁá`3A}HÖ

½ dDH92>aµÐZaó5yÓBx½ÉM¦ÁÁYqOcSpTä@:Aô Q

ÒVpÇ 0`Ñ>abêEjùíM^OæÁlshöÄÝ?i{UHÁÐÎZü¦;XcÒ9’éE# igÊ,lggJÕÆgë”´³ß’;Ã^è%«-÷Ø4°(BF¶Ö

:’BH´pþùiÊFíBÂËÙ°§Ötä@£ëËC-!p¼o¯5Ū ¬o¯^¬GHlFãæ

À

,B«_ûû#³såhÏ#X8íVI?’WzEÜ#;ûõN ¤Ù.üGäÂ,®Â&y§¥Åît/p¿ÓÆGyâÏöH%®2l>’%´Å&*i

øÏÏ:mÈÔ%È1QÙÙhóýâlÁH°%×{ìUØÎEµØZæ@3¦Rpßf©*{V¢°6Y-”;2Yì öLF Xb§gFyXôgBß«à2J 5sé)üâKñ%XF¸ß§g (·>²;G¥$P|Vª±W¥v*á㶸7.°Ï9åR×ÛBsRwµö¸h¹EfüZ’*eo¶EÒÈEç

|5;/ÂÙd{k3”¦ÆÐBÌw|XeUùæ’H:pX-z³-62Ý;Yî¯i|×I$D°à7Lpöv

XкNìNÄíóäoçpúÍ4ÆWKë²ðm2{ú«ø*áò ý3Yù,°ïÔÇýúhÖ¸jØÍe?íìmp.ZÞnÛ

|| hÃ

ØgàxKbií Ó¬v¬Ohfeüª°§¡°©ï×ðEÝGcðæ_7q

ö/

5Ò±Gwà($bt)0Í¢}4#ÈÕ¸ÖOà

ª=íÚ²¯ª2ÚvU3jEvlL:¬ÎlãïàE°kÊ#gXa¬Ä_JÁ½QÆs·iåÛ:{«¼ææÍèhØO}Ý¢XÜõR¬ï³À#Gü0^zÍùÛ#y

E&èõQ×äµÃÖ:*Ã`L¤ÂþÜ ±¨]4

êÑ:Å`l×÷ÊuÅú.æz:Ú~ßíbéÜF±¢D,Ü¡LÂjó0¢7Mþ¿.nnbÇÙRÄÕí ±ç»²GnZñí¡5]r Ï.¡[×$°¤ùuÙD{|%#h3µ-R³²Ïn1¥FP SRÎï¬ÔBç°¶RÈù¶«©Ò¶hìF¤+!ºÛÛÙ®;µCðb’¦¤É¹&¦äÌ>SFôOô,ÃR’O2Ò90Qb7iXzI4=Å2©e·³· |í$Ç”øNhvÔtt;~ÛÍ;Ot)ÎÄ/eJÄE]m:r%¥õþ&G¸»©Fk®T’M¼bBÕ2Ç«.â

¤ÄaZÚÎDÙnæ¬sZS/Á¬*{Å»¢J¹¿K]T©EuÓ”Á_ÈஶØùK¸-

#Ñ/zºYÓÔ ¦Rp

uý7%ì _XݱªÐi¾BDön&#w¨I5nÖ0±µUUöõ)wX¤fûA

Áw

ès±ÓÞAõhº:/ñQñÑñ°¤

íJÜ^uoüÅ d!¬;õ^ïóü±µg¹ØhÑ]üêlhó5Cµ$8ÛûR”UÃK]ÜW¹ÌI½;P

~

Þ

ùdv}}.Ä=ßXÌæ

ß9Óîô«³q Û&´Qï ñ½)qZ#¬;:

Ó.ѤՒ^4Øé.ë93xévËV¼©Ï}Pr{Wnð¶KÈ

[TÖwú £¨õTÖ xeâÕÖ©¹W[÷@ï9]tø %Ìod;[´)Ïöâì´¢zhÃíA¦µØ5Â31uK:tÕL3k6Ú¨ðóvuvì orÓvùM¥a7x{þ>Õ¢oààP©=à¾7?å ,2ÏÒ¸øÉTJvZêí*Ù”Àcs#êèÜ R¥v¾ï¾O’]Ô%ßí÷ÖAØ°ÓéùÿÂM~øì·[ ·bñË4dQ«Ô¥(xPR.Ð*¡r8ÃÒ~-*®N#ííó9·ûtÇø5×?nø~ßî;Ù¹(w$ÞUÆ~ÏÕ$üA`a²ÔYc#Ý/TçQ=wì

Q¤Ù+l-Dé«5@G/¨ÑL#«D

UªnÚ8 WÉSÁÞÓ_ÖS#”:sÛÏÙâAŶ*Ã=ÎvÜW«ÌSØÑÆÚª4ÛwYÿfelÓ,ÝxWµeµãY©¨Î³6äý[ô¢rQ3ñz7Õ”:¹)ûQ®§ZTµÖ¥«µ¶ýªpp=ÄùFh¡è*Í7½uS«º|@Q¿çΫwªÊðXjú-½ðÝ>ʯm4ÓÔ·×A¦÷

t¬8½èi¡]mGòó¦ÍÜÓcÉ6þN”l»2¾=óFmVnSܾêr0F1g+;

O×÷~!õF¥YÆ)NÝ»×çö{*ÌEvrä½f^ä´ã ðIé¤AwâH}Ðòô¯Îë×#üm¯×jn6P

2mI¦lÝÇÓ/ʲ©Tä«Sq;õ÷Î*ÁaÜçê¬õ¾K¨o’Ï%d߶BöÐ&x»éÆÆØÔv!|[¦ÍÃF[:êr¤ú

à)ãà ¡7¼ûA9®ÓÜûWÛsHWnsÐä-û

©û¢8åùé:ê

=ýúÐd¯Jø7 zwÐk°Öd!JèxÙ°HReæûãß9ÅSÒÉgÀÇT¤u«*Íb¸3ú´ZÈ 9 þ={ ) [Î)Ö9~ÃCFÜb§:Í{à)ôgqh¾ÑÈ=vÇ¥³ùqs|gè=Ú1ÃTNDÎòsÎíwnP¼Wß]LÅûNï)_èl.ߧÜ^·Ã¬pæì~àõÙÃät(gà C¦tzV5ïj!ëwFKi5’2J”zù.®

FÁÐóÕóEÅþÜ/è-¯ë5ø¸AmUkcï¿

>¦*z:2R@@ê~æÿû

½ÝÄiF¤~e©|ßQ!V6Ð÷”cYpaE»$Çn·3>>è¬ù%²FR]ú¨-Àu_eßçÄÆÜJ§4»_Xx¶dõÀg»+§¬¢»dGuÚ£â!u^±Ù¼ö6´Qñ¥ývØåø:/CnPôÙèÍè(gGs9+´äW¹mòEáoaòzÍýäO5ª

EJ.°ËOùØYÃÕy_G

hZÌ´1¤^”r=Dëû®ìz-ø¼xìbe 12[ûIÏ(¯R%¦±sdÚ÷w5UûÕ³Â,Ü÷ÕdQUr?9BáQQ1¶~¨FÉE¾Sj¬îbKH=ME*üOb?_㶳a»_¤Àx~½|>é Êh9ôÜæ;§ED#S|¥ºÒ®¸³Qàmb«!ç,ZBk¤o¯,Ì ÈKçÏ”§¢²CêoÃÓºûñ3³/~|¶ÄrLó¼EòݺôR>¦øÉõZ¸Ø!mc7ü#^eú-0¢£¾¬

Z¸d&Óؼ«ªei W¿

ÂÖk¤ZG6r1!(7Y´á[»Md¦Ã

en¦4ö´¬hHøâW¶âÈxàVÓG.jÁ§ ¶îºçÏpG©?Rô ÄñóæS¥É&éÃO¦®òËÈ¿ ¾:H«O¿”óû Uæ$YJõê[I»DÉa£³Ó>÷]ò?>ÿÆÕñ×¥ð øßÒ÷Ò #*KNÞGhÂEb¨,öQOXè¬,ÍïYSÒ1{1·[C}B öÀ>YGðOô¨ú0²¸6LUÌsÕbMzXaNÒi

² q òKïÐhbyÿHUÍÒÁlJqYIòAðᔿ¥ÐæÌùó~ÑÂB-Ðà(

Èô¥¸J91él~ÐÛ´Ðæ

?,üø

d”F·¬9bX¾ËØ&È×9$Ü#®j,Ñ£r± s]2æ#]ûªHHDIÃßç5ñË

Îxágê¾dúÁĺ

V4$¿ ϺÝÿ¸øéÀª:Cz¾Dë&húÄø£Ù3¸âr9¿¢^8ãªÖIaWKú5%[J)éÛoôi,£Ôé+¥·¢và©wɵ”.Ê3ú°ãB5MÿMý1´ééEµòÕ pÁ,ßùk

ÍʲôÄ0xKqVMaÙHÕBú-0uÆà-Â^±¾¢ÒòbÝ¥>YúÆE¸¦}µã:ËÏÛÑÏEôVsNÝ(2,Ã&þÊ

Источник

Рентгенологические методы диагностики туберкулеза

[tuberkulez_rentgen] При диагностике туберкулеза легких наиболее часто применяются следующие рентгенологические методы обследования:

рентгеноскопия;

рентгенография;

томография;

флюорография.

Рентгеноскопия — «просвечивание» — наиболее дешевый метод использования рентгеновских лучей для диагностики. Рентгенолог изучает изображение органа на экране в момент рентгенологического облучения.

Недостаток этого метода состоит в том, что он не дает объективной документации обследования, плохо выявляет мелкие патологические образования, в частности, очаги размером 2—3 мм и тонкую тяжистость. Поэтому при туберкулезе легких рентгеноскопия применяется для предварительного, ориентировочного обследования.

Вместе с тем этот метод полезен для выявления экссудата в плевральной полости, патологических образований, скрывающихся на рентгенограммах за тенью средостения, диафрагмы, позвоночника, а также для уточнения локализации процесса.

Рентгенография более полно отображает детали патологического процесса в легких. Стандартная рентгенограмма — это проекция теней человеческого тела на рентгеновскую пленку.

При прохождении через тело пучок рентгеновских лучей неоднородно ослабляется пропорционально плотности органов и тканей. Этот измененный пучок попадает на пленку, содержащую бромистое серебро, и свойство пленки меняется. После проявления и фиксации мы видим картину восстановления серебра пленки.

Там, где экспозиция пленки была сильнее, восстановилось больше серебра — участок пленки становится темнее. Там, где лучи были затенены плотными образованиями, костями, кальцинатами и т.п., восстановлено меньше серебра, и пленка более прозрачна. Таков механизм образования негатива, на котором все более освещенное темнее.

Поэтому опухоль, инфильтрат, кости почти прозрачны на пленке, а грудная клетка с воздухом в плевральной полости при спонтанном пневмотораксе почти черная.

Жесткость рентгеновского снимка оценивается по тени позвоночника. На мягком снимке грудной отдел позвоночника представлен в виде сплошной тени. На жестком снимке хорошо виден каждый позвонок. На оптимальном по жесткости снимке просматриваются первые 3—4 грудных позвонка. Другие тени на рентгенограмме грудной клетки в прямой проекции не имеют решающего значения при оценке жесткости.

Серии рентгенограмм, сделанные во время болезни, позволяют проводить динамическое наблюдение за течением процесса в легких.

Рентгенография — основной метод, применяющийся в настоящее время для диагностики туберкулеза легких. Принято делать прямую (обзорную) и левую или правую профильные рентгенограммы в зависимости от предполагаемой локализации поражения.

Томография — получение послойных снимков при помощи специальных приспособлений к рентгеновскому аппарату.

Рентгенотомография грудной клетки дает возможность получения снимков без наложения отображений органов друг на друга. Размазывание мешающих тканей достигается путем движения трубки и кассеты в противоположных направлениях. Применяется для уточнения характера процесса, его топографии и изучения деталей в очаге поражения — глубинный распад, более четко выявляемые границы и объем поражения.

Флюорография — фотографирование рентгеновского изображения с флюоресцирующего экрана. Флюорограммы бывают мелкокадровые (размер кадра 34×34 мм), крупнокадровые (размер кадра 70×70 мм и 100×100 мм) и электронные.

Электронные флюорограммы производятся с помощью специальных флюорографов, оснащенных ЭВМ. Флюорография в основном применяется для массового профилактического рентгенологического обследования населения с целью выявления скрытопротекающих заболеваний легких, в первую очередь туберкулеза и опухолей.

Рентгенологические отображения при туберкулезе легких

На рентгенограмме туберкулезные поражения паренхимы, стромы легкого выявляются в виде теней (уплотнений, затемнений). При описании теней следует учитывать:

количество;

величину;

форму;

контуры;

интенсивность;

структуру;

локализацию.

По количеству тени могут быть единичные или множественные; по величине — мелкие, средние, крупные; по форме — округлые, овальные, полигональные, линейные, неправильные.

Контуры теней могут быть четкие и нечеткие; интенсивность теней — слабая, средняя, большая; структура — однородная или неоднородная.

Локализация теней указывается в соответствии с долями или сегментами легких. Изменения легочного рисунка бывают тяжистого или сетчатого характера. Тяжи заметны в виде линейных теней, идущих параллельно или веерообразно.

Сетчатость определяется переплетающимися линейными тенями. Эти тени могут быть различной ширины — от 1—2 до 5—6 мм. Нередко они сливаются в широкие полосы, особенно в прикорневой области. Контуры их четкие или размытые. Интенсивность средняя или резкая. При сетчатом расположении теней образуются мелкие или крупные петли.

Тяжистость и сетчатость легочного рисунка являются отражением воспалительных процессов, рубцовых и фиброзных изменений в лимфатических сосудах или в междольковой соединительной ткани.

Обычно для воспалительного процесса (лимфангита) характерны большая ширина, нечеткость контуров и средняя интенсивность линейных теней, для фиброза и рубцов — небольшая ширина, четкость контуров, высокая интенсивность. Но это необязательные признаки.

Поэтому нередко отличить свежие изменения от старых в соединительной ткани легкого удается лишь при повторных рентгенологических исследованиях. Свежие изменения уменьшаются или увеличиваются в зависимости от течения процесса (затихание или прогрессирование), а старые остаются стабильными.

Очаговые тени — наиболее частое проявление туберкулеза. Они определяются в виде пятен величиной от 2—3 мм до 1,0 см в диаметре. Они могут быть единичными, но чаще встречаются множественные.

По величине делятся на три группы: мелкие — 2-4 мм, средней величины — до 5-9 мм и крупные — до 1-1,2 см. Форма очагов — круглая, полигональная, неправильная. Контуры четкие или размытые. Нередко видны линейные тени — тяжи, отходящие от контура очага в окружающую его паренхиму легкого.

Интенсивность очагов бывает слабой, когда она соответствует интенсивности продольной тени сосуда, средней — соответствующей интенсивности поперечной тени сосуда, и большой, когда она соответствует интенсивности тени ребра или средостения.

Структура очагов может быть однородной и неоднородной. Неоднородная структура наблюдается обычно при их неравномерном уплотнении и кальцинации, а также при наличии распада.

При неравномерном уплотнении и кальцинации очага интенсивность тени его будет различной в отдельных ее частях; интенсивность средней степени располагается в непосредственной близости от участка большой интенсивности. Распад определяется в виде просветления с четким контуром внутри тени очага.

Инфильтраты (инфильтративные фокусы) — это тени размером более 1,5 см в диаметре. Различают фокусы мелкие — 2 см, средней величины — до 3 см и крупные — 4 см и более. Фокусы обычно образуются при слиянии очагов или мелких и средних фокусов.

В основном фокусы единичные. Форма их круглая, овальная, неправильная. Крупные фокусы, занимающие сегменты или долю, обычно повторяют форму пораженного участка. Контуры чаще четкие, интенсивность средняя или большая, структура, как правило, однородная.

Каверны из практических соображений делят на три вида:

формирующиеся (острые);

свежие;

старые.

Рентгенодиагностика всех видов каверн основывается на обнаружении двух признаков:

наличии внутри очага поражения замкнутой кольцевидной тени различной формы и величины;

внутренний контур каверны никогда не повторяет ее наружного контура.

Свежая (формирующаяся) каверна определяется в виде просветления неправильной формы, с четким неровным (бухтообразным) контуром (в очаге или фокусе). Формирующаяся каверна (в зоне казеоза) располагается в центре или вне центра.

Свежая каверна имеет вид круглой кольцевидной тени с четкой, гладкой стенкой, формирующейся более медленно, чем окружающие инфильтративные изменения. Ширина стенки каверны различная, чаще 5-10 мм. Могут быть свежие каверны одиночные или множественные, с очень тонкой, почти незаметной стенкой — так называемые штампованные каверны.

Если свежая каверна возникает среди старых туберкулезных изменений (рубцов, плотных очагов), то ее форма может быть вытянутой и даже неправильной.Характерным признаком свежей каверны является наличие двух широких парных полосок, идущих от нижнего ее полюса к корню легкого. Это воспалительно-уплотненные стенки дренирующего бронха.

Старая каверна определяется в виде кольцевидной тени овальной или неправильной формы с четкими внутренними и наружными контурами, сформировавшимися в результате хронического процесса. Ширина ее обычно достигает нескольких миллиметров, интенсивность большая.

Вокруг тени каверны часто заметны множественные линейные и сетчатые тяжи фиброза. Нередко видны стенки дренирующего бронха, но тени стенок тоньше и интенсивнее, чем у свежей каверны.

Описанные признаки отдельных видов каверны относительные. Они встречаются в значительном проценте случаев, но необязательно все. Поэтому окончательный вывод о свежести или давности каверны часто приходится делать лишь после динамического наблюдения.

Статистически более часто вторичный туберкулез легких локализуется в I, II, VI и иногда в X сегментах. Верхние и дорсальные отделы, подключичная область являются наиболее частыми областями расположения свежих туберкулезных элементов, в надключичных областях и верхушках легких часто определяются старые специфические изменения.

Артефактами или дефектами на рентгенограммах называют тени или просветления, вызванные техническими погрешностями и не связанные с тенями тканей тела человека. Линейные белые полосы могут быть просто царапинами, круглые прозрачные пятна или подтеки — следствием попадания на непроявленную пленку фиксажа (или закрепителя).

Ветвящиеся или похожие на рисунок молнии черные тени возникают при электростатических разрядах, возникающих в результате трения пленок одна о другую.

Методика описания рентгенологических изменений в легких. При изучении рентгенологических изменений в легких описывать их следует в определенной последовательности:

Положение (локализация процесса). Указать распределение по долям и сегментам.

Число, количество теней. Указать: тени единичные, множественные.

Форма. Указать: округлые, овальные, полигональные, линейные, неправильные.

Размер, величина тени. Указать: мелкие, средние, крупные.

Интенсивность. Указать: слабая, средняя, большая (резкая).

Рисунок. Указать структуру рисунка: пятнистая или линейная, однородная или неоднородная.

Контуры. Указать: четкие и нечеткие (размытые).

Смещаемость. Указать: отклонение структур легких от их местоположения в норме.

9. Состояние окружающей легочной ткани.

Рентгенологическая классификация туберкулезных поражений легких

Чтобы иметь общее представление о степени и распространенности туберкулезных поражений в легких, разработана классификация, используемая главным образом в английской литературе.

Распространенность легочных повреждений:

1. Минимальная. Небольшие повреждения без очевидных признаков распада, ограниченных небольшими размерами, в одном или обоих легких. Полный объем повреждений, независимо от расположения, не должен превышать эквивалент объема легкого, который ограничивается уровнем второго костально-грудинного соединения и выше или уровнем четвертого или пятого грудного позвонка и выше в одном легком.

2. Умеренно выраженная. Одно или оба легких могут быть вовлечены в процесс, но полная степень повреждений не должна превышать следующие лимиты.

2.1. Небольшие распространенные изменения, которые могут занимать не более объема одного легкого или эквивалента этого в обоих легких.

2.2. Плотные и сливные изменения, которые могут занимать объем легких не более трети объема одного легкого.

2.3. Любые проявления в пределах вышеупомянутых объемов.

2.4. Полный диаметр каверн, если они имеются, не должен превышать 4 см.

3. Далеко зашедшие (выраженные). Повреждения более обширные, чем описанные выше.

Источник