Рентгенологические признаки синдрома раздраженного кишечника

Каждый пятый-шестой взрослый человек, если не больше, постоянно или эпизодически, но довольно регулярно отмечает неприятные ощущения в животе, сопровождающиеся изменением стула и метеоризмом. Вялотекущий процесс течёт годами, и в общем позволяет не чувствовать себя основательно больным, хотя и полным здоровьем такую жизнь не назовёшь.

Большинство привыкает к постоянному дискомфорту, но эпизодически боль усиливается и человек обращается за медицинской помощью, даже экстренно может вызвать «скорую помощь» и с диагнозом «острый живот» проследовать в стационар.

Как правило, такому пациенту уже в приёмном отделении больницы после небольшого обследования снимается подозрение на острую патологию брюшной полости, и он отпускается домой с рекомендацией соблюдения диеты в связи с синдромом раздражённого кишечника.

Поликлинические врачи иронично относятся к диагнозу, который не имеет под собой явной патологической основы, и не обременяют пациента терапевтической заботой, тогда как качество его жизни оставляет желать лучшего.

Так что же это такое синдром раздражённого кишечника (СРК)?

Расстройство функций кишечника, проявляющееся болезненными ощущениями в животе, которые исчезают после дефекации. Стул при синдроме отличается консистенцией от нормальной и все эти неприятности должны отмечаться никак не менее полугода, а в последние 3 месяца должны ежемесячно наблюдаться три дня подряд. Вот так непросто характеризуют это патологическое состояние якобы не имеющее какой-либо патологической основы.

Почему был придуман синдром?

Впервые синдром раздражения толстой кишки был описан сто лет назад как усиление тонуса с нарушением из-за этого перистальтики в одном из отделов кишечника, что изменяло общее движение каловых масс. Всё это возникало в практически здоровой кишке опять-таки в ответ на совершенно естественное природное движение по ней каловых масс. Получалось, что кал «портил» кишку своим присутствием, а она реагировала ещё большим сопротивлением на продвижение самого кала, в общем, получался замкнутый круг, где нельзя было понять, что первично.

Через 60 лет группа доктора Маннинга постаралась выделить и объединить часто встречающиеся симптомы, чтобы систематизировать диагностику синдрома раздражённой кишки, чем активно врачи пользовались ещё 20 лет.

Но в начале 90-х годов на Европейской гастроэнтерологической неделе, проходившей в Риме, Международная рабочая группа по изучению функциональной патологии ЖКТ решила взять диагностику СКР в собственные руки, и с того времени стали вырабатываться объективные Римские критерии СКР, которые приводят всё касающееся синдрома в строгое соответствие с достижениями медицинской науки.

Диагностика

Синдром раздражённой кишки не выставляют при первичном обращении, это диагноз исключения, когда проведено всестороннее полное обследование, но никаких патологических изменений не обнаружено, только в таком случае можно говорить о СРК.

Поэтому в первую очередь будут исключены реальные заболевания желудочно-кишечного тракта, для чего сделают анализы крови и кала на скрытую кровь и кальпротектин, сделают его посев на бактерии кишечной группы, проведут УЗИ органов брюшной полости, гастроскопию и колоноскопию.

Лечение синдрома и диета

Когда пациенту говорят, что у него нет патологических изменений в толстой кишке, а всё вызвано изменённой функцией кишечника, он даже обижается, предполагая, что его заподозрили в психических отклонениях. Психика и нервная система, конечно, связаны одним головным мозгом, но всё-таки психические патологические состояния довольно сильно отличаются от нарушений периферической нервной системы. Синдром раздражённой кишки и есть функциональное нарушение иннервации кишечника, никакого отношения к сумасшествию он не имеет.

Как при любых гастроэнтерологических заболеваниях большое значение придаётся диетическому режиму, так еда становится почти культом: регулярная, размеренная и частая, сугубо индивидуальная. С исключением продуктов, провоцирующих неприятности, и, конечно же, предполагается отказ от газированных напитков и курения.

При СРК с диареей ограничиваются фрукты и овощи, не рекомендуются жевательные резинки. При запоре всё совершено наоборот. Метеоризм требует избегания молочных продуктов и капусты с виноградом, а также животных жиров — сливочного масла и сала.

Боль купируют спазмолитиками, и в первую очередь, но-шпой и дротаверином или баралгином. При диарее показан приём лоперамида (имодиум) и пробиотиков. При запорах начинают и продолжают наполнять еду клетчаткой и обильным питьём с высокой физической активностью, а после уже приходят к слабительным. Слабительные — палка о двух концах, с одной стороны эти препараты помогают опорожнению, с другой – приучают кишку к лености.

Специфическое средство – тримебутин – влияет на весь комплекс симптомов, но вопрос его приёма необходимо обсудить с врачом. Пробиотики подходят не все, а с бактериями не ниже 109, чтобы капсула гарантированно рассасывалась не по дороге, а в кишечнике. По данным клинических исследований очень позитивно сказываются на пациенте когнитивная поведенческая терапия, гипноз и психологическая поддержка.

Мы вам перезвоним

Оставьте свой номер телефона

Обязательные проявления синдрома

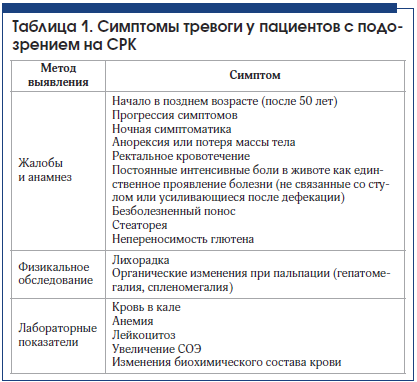

Определяющий критерий — боль в животе, которая обязательно должна проходить после дефекации и сочетаться с изменением консистенции и частоты стула. Гастроэнтерологи считают, что нормальный кал должен быть только колбасовидной формы, так и обозначается Бристольской шкалой форм кала. Шарики и орешки, кашица и водянистый или жидкий стул без твёрдых комочков — это совсем неправильно. Консистенция кала относится к Римским критериям установления синдрома раздраженного кишечника. Следующий критерий — частота дефекации, нормально будет не чаще трёх раз в сутки и не реже раза в три дня.

Запор и диарея

Боль обязательно должна уменьшаться после дефекации, и всегда сопровождаться изменением частоты и консистенции стула по принципу — один критерий без других не считается СРК. Поскольку синдром возникает на почве отклонений перистальтики кишечника от нормы, возможно развитие как запоров, так и поносов. Слишком активная перистальтика приводит к быстрому прохождению пищевых масс по кишечнику без должной переработки, что завершается диареей. Вялые и заторможенные сокращения приводят к застою, то есть к запорам.

Классификация не учитывает субъективные проявления синдрома — интенсивность боли, которая весьма зависима от психологического типа пациента, а зиждется исключительно на объективных его проявлениях, а именно, характере стула. Диарея — это жидкий стул, но никак не частый оформленный — это именно частый стул, но не понос. Запор — редкое опорожнение плотными каловыми массами.

- Синдром с запорами или сокращённо «СРК-З», отнесен к этому варианту не только запор, поскольку одними запорами не обходится в жизни, то более четверти всех дефекаций должны быть твёрдым калом и менее четверти — водянистым.

- Синдром с диареей или «СРК-Д» наоборот: жидкий стул больше четверти актов, твёрдый — менее четверти.

- Смешанная форма — обе консистенции по отдельности берут долю меньше четверти дефекаций.

- Если невозможно отнести СРК ни к одной из указанных форм, то предполагается неклассифицируемая.

Как проявляет себя раздраженный кишечник

Все симптомы при синдроме раздражённой кишки весьма неспецифичны, но всё-таки имеют некоторые особенности, позволяющие поставить именно этот диагноз. Главное, все клинические проявления не имеют под собой патологической основы, а вызываются исключительно изменением сокращений и расслаблений кишечника. Все жалобы при СРК можно объединить в три группы:

- кишечные,

- гастроэнтерологические,

- негастроэнтерологические.

Боль в брюшной полости локализуется в нижнем этаже справа, но чаще бывает слева — в подвздошных областях, но не обязательно внизу, может быть и слева под рёбрами, но не за рёбрами, а в районе селезёнки. Эта боль почти проходит лёжа. Боль весьма разнородна по характеру и тупая, и острая, как удар кинжала или ожог, может «крутить» кишки, возможно и просто тупое нытьё. После еды боль может усиливаться, обязательно уменьшаясь после дефекации и отхождения газов. Боль при СРК не бывает постоянной и по ночам не беспокоит.

Диарея преимущественно утренняя, ночью не бывает, от двух раз за небольшой временной период. Часто диарея не оставляет ощущения полноценности акта, и очень настойчиво гонит человека в туалет. Консистенция стула может изменяться, так в первый подход она несколько плотнее, чем в последующие. А вот объём стула нормальный, не как при инфекционных болезнях, а всего не более 200 грамм.

При запоре кал овечий или первая порция — как плотная пробка, далее кашицеобразный, без каких-либо примесей, но слизь бывает часто. Метеоризм развивается к вечеру. Эти симптомы могут возникать при органических повреждениях кишечника.

Что совсем не характерно для обычных кишечных болезней, так группа негастроэнтерологические проявлений, формируемых нестабильной вегетатикой:

- головные боли,

- боли в спине,

- боль в суставах и мышцах,

- внутренняя дрожь,

- затруднённый вдох.

Нередко пациенты отмечают частое ночное мочеиспускание и ощущение недостаточного опорожнения мочевого пузыря, боли во время полового акта. А ещё возможно нарушение сна. Но все эти симптомы зиждутся как бы на нервной почве, без объективной анатомической основы.

Почему возникает синдром?

Никто пока не может назвать одну причину, приводящую к развитию синдрома раздражённого кишечника, наверное, одной главной причины и не существует. В основе состояния предполагается неадекватный ответ слизистой оболочки толстой кишки на обычные человеческие стрессы, по всей вероятности в этом виновна генетика, заложившая некоторые искажения. При СРК выявлена повышенная реакция на присутствие в крови стрессовых уровней гормонов, когда больше необходимого чувствительность рецепторов, расположенных в мышечных клетках кишки, из-за чего на растяжение кишки каловыми массами она реагирует болью.

Существует мнение о предрасполагающем к повышенной чувствительности действии острой кишечной инфекции. Так у каждого третьего-четвёртого пациента после кишечной инфекции возникает синдром раздражённого кишечника. При инфекции бактериальные и вирусные агенты повреждают нервные образования внутри оболочек кишки, обеспечивающие её сокращения — энтериновые сплетения. Воспалительные тучные клетки, реализующие иммунные реакции, скапливаются около этих сплетений, выбрасывая такие продукты как гистамин и фермент триптазу. Превышение концентрации этих веществ находят при синдроме раздражённого кишечника.

Замечено, что синдром возникает после операций на органах брюшной полости, особенно после удаления аппендикса и желчного пузыря, и у половины женщин, лишившихся матки в результате гистерэктомии. Есть предположение о важной роли простагландина Е, инициирующего боли в животе и изменение стула в первые дни месячных.

Неправильное питание

Немаловажное значение отводится нарушению питания, потому как отмечается неплохой эффект при сбалансированной диете в качестве терапии синдрома. Считается, что нормальный человек должен опорожнять кишечник утром после завтрака. Отказ от традиционного утреннего приёма пищи, который был заведен нашими предками и передан нам с генами, не способствует сохранению рефлекса утренней дефекации, провоцируя запоры и развитие синдрома раздражённой кишки.

Главное — во всех случаях кишечник можно было бы считать здоровым, если бы он мог исправно работать, когда надо сокращаться, а когда надо и расслабляться, чего он по какой-то неизвестной причине делать не может.

При синдроме не возникает риска развития рака и других заболеваний кишки, но отмечено частое сочетание СРК с гастритами, которые сегодня именуются функциональной диспепсией и рефлюксной болезнью.

Материал подготовлен врачом-гастроэнтерологом «Медицина 24/7» Оздоевой Тамарой Ахметовной.

Источник

Существует множество хронических и рецидивирующих гастроинтестинальных функциональных расстройств, которые не могут быть объяснены структурными или биохимическими отклонениями. Такие расстройства наблюдаются в глотке, пищеводе, желудке, желчных путях, кишечнике, аноректальной зоне.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) относится к группе функциональных расстройств именно кишечника, куда также входят: функциональный метеоризм, функциональный запор, функциональная диарея и неспецифические функциональные расстройства кишечника. Главной особенностью СРК, отличающей его от других функциональных расстройств, является обязательное наличие абдоминальной боли [1].

СРК – функциональное расстройство ЖКТ, характеризующееся абдоминальными болями, метеоризмом и нарушением транзита кишечника при отсутствии специфических и уникальных органических изменений, хотя в некоторых случаях может быть выявлено микроскопическое воспаление (при постинфекционном СРК) [2].

Популяционные исследования оценивают распространенность синдрома раздраженного кишечника в 10–20%, однако имеются значительные географические и социально-экономические различия. СРК может появляться в любом возрасте, в т. ч. у детей (при среднем возрасте больных 24−41 год). Женщины страдают СРК примерно в 2 раза чаще, чем мужчины (например, в странах Азии, Индии, Шри-Ланке ситуация обратная и чаще к врачу обращаются именно мужчины). У женщин, как правило, симптомы более выраженные и в большей степени влияют на повседневную активность [3, 4].

СРК – это классическое психосоматическое заболевание. Психические симптомы и заболевания встречаются у таких пациентов в 3 раза чаще, чем у лиц с органическими заболеваниями кишечника. Чаще других симптомов выявляются тревожность и депрессия, но могут встречаться пациенты с фобиями, навязчивыми состояниями, нарушениями сна, паническими атаками и пр. Показательно, что распространенность СРК в психиатрических клиниках достигает 71% [5].

Клиническая картина

В соответствии с действующими в настоящее время Римскими критериями IV [6–8], чтобы отличить СРК от преходящих нарушений со стороны ЖКТ, абдоминальная боль должна отмечаться по меньшей мере 1 день в неделю за последние 3 мес.

СРК как функциональную патологию устанавливают при наличии у больного рецидивирующей боли, ассоциированной с 2 и более следующими обстоятельствами и симптомами:

1) дефекация;

2) изменение частоты дефекации;

3) изменение формы стула;

4) изменение частоты стула – менее 3-х дефекаций в неделю или более 3-х дефекаций за день;

5) патологическая форма стула (комковатый/твердый стул или жидкий водянистый);

6) натуживание при дефекации, императивные позывы, ощущение неполного опорожнения кишечника;

7) выделение слизи с калом;

8) вздутие живота.

Критерии валидны при их наличии в течение последних 3-х мес. и начале симптомов не менее 6 мес. назад [8]. Диагностические критерии 4−8 считаются дополнительными [9].

Таким образом, исходя из Римских критериев манифестацию СРК можно подразделить на 3 клинически формы:

I. Нарушение транзита.

II. Абдоминальные боли.

III. Вздутие живота.

I. Нарушение транзита. Нарушения кишечной моторики при СРК включают диарею, запор или их чередование. В такие периоды в стуле часто присутствует слизь, что связывают с перестройкой слизистой оболочки дистальных отделов толстой кишки с преобладанием бокаловидных клеток над обычными энтероцитами. Требуется тщательный сбор анамнеза, чтобы определить, что пациент называет запором, а что – диареей [10].

Диарея. Пациенты могут часто жаловаться на относительно нормальный стул, однако учащенный и водянистый в утренние часы, без дальнейших расстройств в течение остальной части суток. Другие пациенты, жалуясь на диарею, подразумевают частое посещение туалета с отхождением небольшого количества слизи, нормального кала или даже вовсе без кала. Наиболее выраженные нарушения стула бывают в утренние часы, часто после приема пищи, в оставшуюся часть дня состояние больного остается удовлетворительным [11].

Запор. Пациенты могут жаловаться на запор, если фактически при сохранении частоты дефекации выделяется небольшое количество твердых фекальных масс (овечий или ленточный стул). Необходимость натуживаться и ощущение неполного опорожнения кишечника пациенты могут также назвать запором.

Чередование симптомов. Часто у одного и того же больного наблюдается чередование симптомов. Изменения стула могут быть связаны с изменением жизненной ситуации или привычного образа жизни. Обучение выявлению факторов, приводящих к изменению стула, и их устранению поможет пациенту успешно управлять симптомами своего заболевания [12]. Однако нельзя исключать появление интеркуррентного соматического заболевания при указанных состояниях.

II. Абдоминальные боли. Боль в животе – главный симптом СРК, она может заметно варьировать по интенсивности и частоте. Появляются дискомфорт в животе, колики, острые интенсивные или тупые ноющие боли. Одни пациенты жалуются на ежедневные симптомы, другие сообщают о периодических болях с интервалом в недели и даже месяцы [13]. Боль после еды (очень частая жалоба) сочетается со вздутием, метеоризмом или обострением диареи, после дефекации, как правило, уменьшается. Боль появляется сразу после пробуждения или после приема пищи, может быть вызвана физическим напряжением или стрессовым событием [14].

Таким образом, для болевого синдрома или дискомфорта при СРК характерны следующие состояния:

1) усиление болей после приема пищи, а также уменьшение (но не полное исчезновение) боли или дискомфорта после дефекации или отхождения газов;

2) отсутствие прогресса болей с течением времени;

3) боли чаще не постоянные, а периодические, эпизоды острой боли накладываются на постоянную тупую боль;

4) боли чаще наблюдаются в левой подвздошной области, но могут носить диффузный характер, либо не имеют четкой локализации;

5) отсутствие ночной симптоматики [15].

Любое изменение такого «стабильного» течения может служить предупреждением для врача о появлении другой, возможно органической, патологии.

III. Вздутие живота. Многие пациенты ощущают дискомфорт от вздутия и растяжения кишечника, одежда становится для них тесной и неудобной. Нарушают покой повышенное кишечное газообразование, урчание, газоотделение.

Причина вздутия заключается в том, что часть невсосавшейся пищи может подвергаться брожению в рамках физиологической нормы, способствуя газообразованию. При этом ускорение транзита пищи в тонкой кишке при СРК может усилить процессы брожения с образованием газа и осмотически активных веществ типа короткоцепочечных жирных кислот, стул меняет свою консистенцию, становится более жидким или кашицеобразным.

Внекишечные проявления СРК

Здесь нужно сказать, что обращающихся за медицинской помощью пациентов с СРК можно условно разделить на 2 группы. В 1-ю группу (85–90%) входит категория лиц, которые хорошо приспосабливаются к своему заболеванию, не обращались к врачу, либо же однократно проходили обследование и лечение и благополучно справляются с проявлениями СРК самостоятельно. Вторая группа (10–15%) пациентов часто обращается к врачам, прибегает к инструментальным методам исследования, госпитализируется и даже подвергается оперативным вмешательствам. Для пациентов этой группы характерны длительные (не менее месяца) обострения, частые рецидивы симптомов на протяжении года. Зачастую у этих больных имеется отягощенный психосоциальный анамнез (физические, сексуальные домогательства, тяжелый стресс и т. д.), сопутствующая психопатология и необходимость психоневрологического лечения. Качество жизни таких больных значительно ухудшено [16, 17].

Именно для этих пациентов наиболее характерно проявление внекишечных симптомов СРК, а именно: слабость, утомляемость, головные боли по типу мигрени, ощущение кома в горле, неудовлетворенность вдохом, невозможность спать на боку из-за появляющихся неприятных ощущений в области сердца, диспепсические симптомы (тошнота, изжога, раннее насыщение), мочевые симптомы (дизурия, никтурия, частое мочеиспускание, императивные позывы, чувство неполного опорожнения), сексуальная дисфункция (в т. ч. диспареуния, слабость либидо), боли в спине [18].

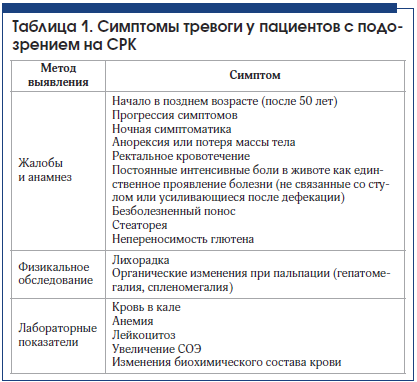

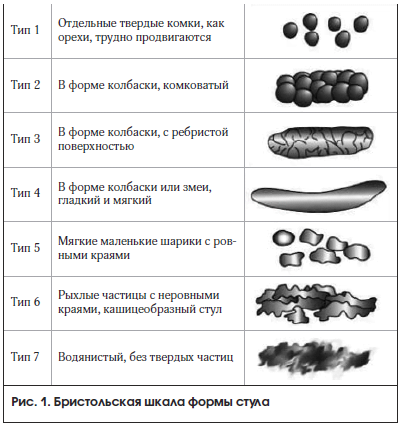

Симптомы тревоги

Одним из основных дифференциально-диагностических отличий СРК считается отсутствие симптомов в ночное время [19]. Есть ряд симптомов, которые не согласуются с синдромом раздраженного кишечника и которые должны насторожить врача относительно возможной органической патологии, так называемые симптомы тревоги (табл. 1) [20].

Классификация

После постановки диагноза необходимо классифицировать СРК по преобладающему признаку, чтобы в дальнейшем определить лечебную тактику. Классификация СРК происходит именно по форме стула [18], а не по частоте дефекаций, общепринятой является Бристольская шкала формы стула (рис. 1), где типы 1–2 относят к запору, а типы 6–7 – к диарее.

Выделяют 4 типа СРК (рис. 1):

1) с преобладанием запора – твердый или комковатый стул (типы 1–2 Бристольской шкалы) более 25% и жидкий или водянистый стул (типы 6–7) менее 25% дефекаций;

2) с преобладанием диареи – жидкий или водянистый стул (типы 6–7) более 25% и твердый или комковатый стул (типы 1–2) менее 25% дефекаций;

3) смешанный СРК – твердый или комковатый стул (типы 1–2) более 25% и жидкий или водянистый стул (типы 6–7) более 25% дефекаций;

4) неспецифический СРК – патологическая консистенция стула, не соответствующая предыдущим критериями.

Примечательно, что в течение года у 75% больных изменяется тип СРК.

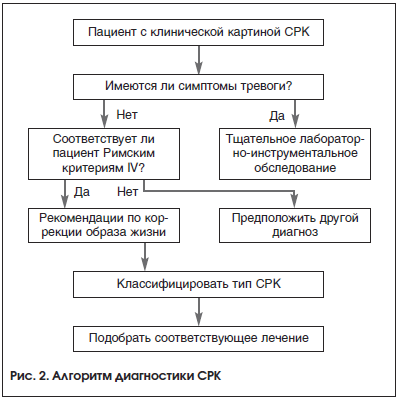

Диагностика

Беспроигрышный путь к постановке диагноза СРК подразумевает целый ряд лабораторных и инструментальных исследований, чтобы подтвердить диагноз методом исключения. Этот подход требует времени и больших затрат, неудобен для пациента и может вызвать у него тревожный синдром.

Фактически у пациентов до 50 лет СРК уверенно может быть диагностирован на основании типичных симптомов, выявленных путем тщательного сбора анамнеза (в т. ч. оценив психологические факторы), объективного осмотра и при отсутствии симптомов тревоги [20].

Так, при обследовании проводят следующие основные исследования:

– общий анализ крови для выявления анемии, признаков воспаления, инфекции;

– биохимический анализ крови для оценки метаболических нарушений, в т. ч. электролитного дисбаланса у больных с диареей;

– копрологическое исследование на яйца гельминтов, скрытую кровь, патологические примеси, простейших, кишечных патогенов, лейкоцитов, токсинов Clostridium defficile.

Из инструментальных методов исследования кишечника определяющими служат эндоскопические (колоноскопия, ректороманоскопия) и рентгенконтрастное исследование – ирригоскопия, а также УЗИ органов брюшной полости, КТ, МРТ [4–5, 21–22].

По показаниям проводятся следующие исследования:

– определение скорости транзита по кишечнику, манометрия разных отделов толстой кишки;

– балонно-дилатационный тест с введением в прямую кишку латексного баллона с переходником длиной 3–4 см, через который в баллон вводят воздух [23];

– определение вегетативного статуса (метод интервалокардиографии) с определением вегетативного тонуса, вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения различных форм деятельности, как правило, у больных с СРК определяются различные вегетативные дисфункции [24];

– для объективной оценки психологического статуса используют: 1) Госпитальную шкалу тревоги и депрессии (Hospital Anxiety-Depression Scale – HADS) – опросник из 14 пунктов, предназначенный для оценки уровня тревожности и депрессии; 2) тест на «чувство близости» (SOC); 3) опросник о состоянии здоровья (PHQ-15) из 15 вопросов, ответы на которые помогают выявить наличие множественных соматических симптомов; 4) Гиссенский соматический и личностный опросник; 5) опросник Леонгарда – Смишека для определения структуры личности [25].

Дифференциальную диагностику проводят со многими заболеваниями, применяя при необходимости дополнительные исследования: воспалительные заболевания кишечника (ректальные кровотечения, изменения в анализах крови, патология при колоноскопии), лактазная недостаточность (связь симптомов с приемом молочных продуктов, дыхательный тест), целиакия (хроническая диарея, синдром мальабсорбции, наличие антител к тканевой трансглютаминазе, атрофия ворсинок и гипертрофия крипт по данным биопсии слизистой оболочки тонкого кишечника), хронический панкреатит, поражение, обусловленное приемом медикаментов (например, после приема слабительных, магнийсодержащих антацидов), острая инфекционная диарея (острое начало, позитивные результаты бактериологических исследований), паразитарные инфекции, синдром избыточного бактериального роста (СИБР) (водородный дыхательный тест), антибиотикоассоциированная диарея и псевдомембранозный колит, микроскопические колиты, спаечная болезнь толстой кишки, рак толстой кишки, дивертикулез, ишемический колит (наличие атеросклеротического стенозирования по данным ангиографии брыжеечных сосудов), психические расстройства (депрессия), метаболические нарушения (сахарный диабет, тиреотоксикоз, патология паращитовидной железы), гормонпродуцирующие опухоли [4, 26]. Алгоритм диагностики СРК представлен на рисунке 2.

Лечение

Важно объяснить пациенту значение психоэмоциональных факторов, во избежание тревожности представить медицинскую документацию с отсутствием отклонений от нормы в лабораторных и инструментальных методах исследования. Терапию назначают в зависимости от преобладания тех или иных симптомов [27].

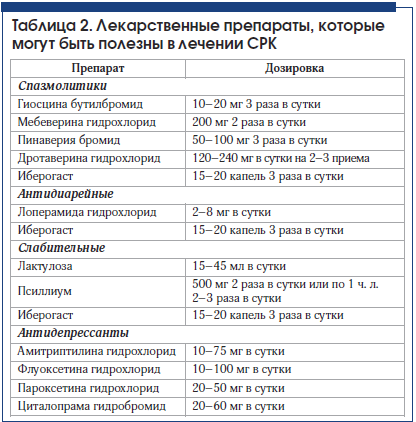

Вылечить СРК в настоящее время невозможно. Терапия направлена на уменьшение симптомов и достижение длительной ремиссии. Залогом успеха лечения является индивидуальный подход к пациенту. Прежде всего, лекарственные препараты должны устранять доминирующие симптомы болезни, одновременно проводится коррекция психоэмоционального напряжения и образа жизни пациента. Существенной частью терапии является правильное построение беседы врача и больного, которая призвана создать атмосферу доверия и уверенности. Врачу необходимо уделить такому пациенту достаточное время, чтобы он мог изложить все жалобы. Только при полном взаимопонимании можно перейти к медикаментозной терапии (табл. 2). К сожалению, терапия СРК на сегодняшний день несовершенна. Препарат, который улучшает один симптом, может усугублять другой. Так, лоперамид, устраняя диарею, зачастую усиливает абдоминальную боль и вздутие. Примеров подобного несовершенства лечения множество [4, 5].

Из лекарственных препаратов хорошо зарекомендовал себя Иберогаст – препарат растительного происхождения. Препарат обладает выраженным противовоспалительным действием, а также нормализует тонус гладкой мускулатуры ЖКТ: способствует устранению спазма без влияния на нормальную перистальтику, а при пониженном тонусе и моторике оказывает тонизирующее, прокинетическое действие [28–30].

Иберогаст понижает афферентную чувствительность при раздражении кишечника серотонином или в случае чрезмерного перерастяжения, таким образом, исчезает повышенная висцеральная чувствительность. Этот эффект объясняется тем, что вещества, составляющие основу препарата, вступают во взаимодействие со специальными белками – рецепторами серотонина, и с опиоидными и мускариновыми рецепторами 3-го типа. Следовательно, Иберогаст обладает регулирующим перистальтику и чувствительность органов ЖКТ действием [28–30].

Иберогаст принимают до 20 капель 3 раза в течение суток, запивая незначительным количеством жидкости (2–3 столовые ложки воды). Препарат можно назначать уже на первом приеме у врача, до постановки окончательного диагноза, т. к. он характеризуется хорошей переносимостью и высоким профилем безопасности [28–30].

Относительно недавно в США зарегистрирован ряд новых препаратов для лечения СРК, которые хорошо зарекомендовали себя в рандомизированных клинических исследованиях. К этим лекарствам относятся: линаклотид, алосетрон и любипростон (не разрешены к применению в РФ).

Любипростон – производное простагландинов, но без системного действия. Действуя как селективный активатор хлорных каналов, любипростон усиливает cекрецию эпителиальных клеток слизистой оболочки кишечника, стимулируя вторично кишечный транзит содержимого. Препарат эффективен в лечении хронического функционального запора и СРК с запором. Линаклотид – селективный агонист гуанилатциклазы энтероцитов. Он увеличивает секрецию воды и электролитов энтероцитами и вторично стимулирует моторику кишечника. Показано, что применение линаклотида у больных с СРК с запором уменьшает боль в животе, увеличивает частоту дефекации, улучшает консистенцию стула, уменьшает напряжение при дефекации. Алосетрон – антагонист 5-НТ3-рецепторов. Эти рецепторы находятся на энтеральных нейронах ЖКТ. Их стимуляция вызывает гиперчувствительность и гиперреактивность кишечника. Алосетрон имеет строгие показания к назначению, что связано с его побочными действиями. Он показан женщинам с СРК и диареей более 6 мес., не имеющих анатомических аномалий ЖКТ, и не отвечающих на другую терапию [31–33].

Применение данных препаратов в клинической практике имеет широкие перспективы и будет большой помощью врачам в терапии синдрома раздраженного кишечника.

Источник