Резидуальное поражение головного мозга код по мкб 10

Резидуальная энцефалопатия – нередко встречающийся диагноз в неврологической практике. Обычно под ней подразумевают страдание головного мозга (энцефалон – головной мозг, патия – страдание), под влиянием какого-то перенесенного фактора. Ведь термин резидуальный обозначает – сохраняющийся.

При этом причин для развития резидуальной энцефалопатии может существовать множество:

- Перинатальное (чаще всего гипоксическое) поражение. Это и родовая травма, и гипоксия в родах и другие причины. Данный тип резидуальной энцефалопатии характерен для детей, хотя иногда допустимо использовать и термин ДЦП (детский церебральный паралич), если признаки поражения затрагивают двигательную сферу и выражены достаточно грубо.

- Травматическое поражение головного мозга. Хотя иногда допустимо и использование термина посттравматическая энцефалопатия.

- Дизонтогенетические состояния (аномалия Арнольда-Киари, например, врожденная гидроцефалия и т.д.). Затрагивают, по большому счету, любые особенности неправильного развития мозга.

- Перенесенные нейроинфекции (клещевой энцефалит, менингоэнцефалиты различной этиологии и т.д.).

- Перенесенные нейрохирургические вмешательства, в том числе по поводу опухолей головного мозга, при появлении/сохранении неврологического дефекта после оных.

- Иные перенесенные травмирующие факторы, которые оставили неврологическую симптоматику, при наличии полной корреляции с травмирующим событием.

Содержание:

- Резидуальная энцефалопатия код по МКБ 10

- Симптомы и диагностика резидуальной энцефалопатии

- Лечение резидуальной энцефалопатии

- Видеоматериал автора

Резидуальная энцефалопатия код по МКБ 10

Шифр резидуальной энцефалопатии по кодировке МКБ 10 – достаточно спорный вопрос. Лично я в своей практике использую шифр G93.4 – энцефалопатия неуточненная, и, по крайней мере пока, данный шифр не вызывает нареканий со стороны страховых компаний. Да и вообще, скоро будет система шифров МКБ-11. Кто-то, насколько мне известно, использует шифр G93.8 – другие уточненные поражения головного мозга, однако в эту терминологию логичнее относить радиационное поражение. При травматическом влиянии можно использовать шифр T90.5 или T90.8 (последствие внутричерепной и последствие другой уточненной травмы головы).

При постановке диагноза также важно указать в скобках повреждающий агент или влияние (последствие нейроинфекции, последствие ЗЧМТ от такого-то года и т.д.), указать синдромы (вестибуло-координаторный при головокружении, цефалгический при наличии головной боли и т.д.), также важным будет указание выраженности синдромов, стадию компенсации процесса.

Симптомы и диагностика резидуальной энцефалопатии

Симптоматика резидуальной энцефалопатии может быть самая разнообразная. При резидуальной энцефалопатии могут иметь место такие синдромы как цефалгический (головные боли), вестибуло-координаторный (различные виды головокружения, а также нарушения коррдинации движений, в том числе неустойчивость в позе Ромберга), астенический (слабость, утомляемость), невротический (лабильность настроения), когнитивные нарушения (снижение концентрации внимания, памяти и т.д.), диссомния (нарушения сна) и многие другие. Головокружение при этом омтечается более чем в 50% случаев.

Четких диагностических критериев для установления диагноза резидуальная энцефалопатия не существует. Обычно диагноз выставляется на данных жалоб (выносятся в диагноз синдромально), анамнеза (наличие установленного перенесенного повреждающего влияния на головной мозг), а также на основании неврологического осмотра с выявлением неврологического дефицита. В неврологическом статусе при этом важно обращать внимание на анизорефлексию, рефлексы орального автоматизма, координаторные нарушения, когнитивное состояние и иную органическую симптоматику.

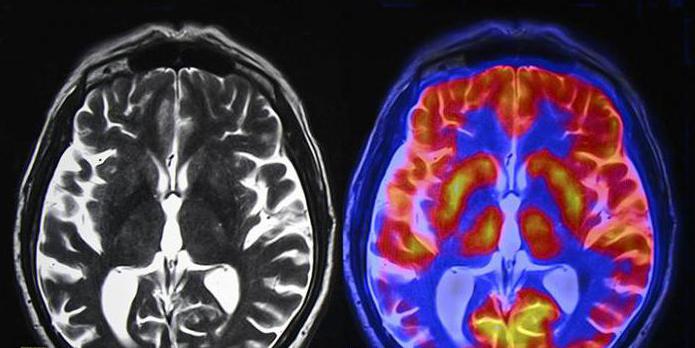

Также для постановки диагноза важны нейровизуализационные методики обследования (МРТ головного мозга), а также такие функциональные исследования как ЭЭГ, РЭГ.

Лечение резидуальной энцефалопатии

Единого мнения или стандарта лечения резидуальной энцефалопатии не существуют. Используются различные группы нейропротективных препаратов (Церебролизин, Актовегин, Цераксон, Глиатилин, Глицин, Громецин и т.д.), антиоксиданты (Мексидол инъекционно и таблетированные формы, Тиоктовая кислота и т.д.), в некоторых случаях прибегают в вазоактивной терапии (Кавинтон в форме инъекций, таблеток, в том числе для рассасывания при нарушениях глотания). При головокружении используются препараты бетагистина (Бетасерк, Вестибо, Тагиста и иные).

Важными мерами будут являться лечебная физкультура (в том числе вестибулярная гимнастика при нарушениях вестибулярных функций и головокружении), массаж, методики физиовоздействий. Не последними являются и меры по нормализации образа жизни (отказ от вредных привычек, занятия спортом, нормализация режима труда и отдыха, здоровое питание и т.д.). Важно знать, что прогноз при резидуальной энцефалопатии, как правило. положительный и лечение может дать эффект.

Видеоматериал автора

Источник

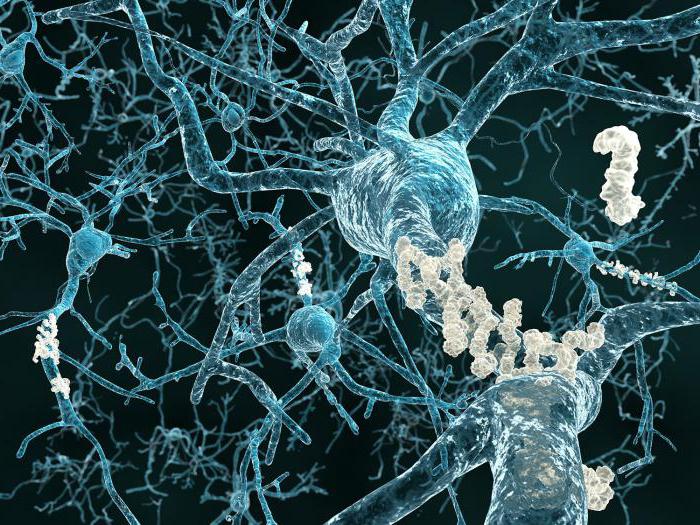

ЦНС – это главный регулятор работы всего организма. Ведь в корковых структурах мозга имеются отделы, отвечающие за функционирование каждой системы. Благодаря ЦНС обеспечивается нормальная работа всех внутренних органов, регуляция выделения гормонов, психоэмоциональное равновесие. Под воздействием неблагоприятных факторов происходят органические повреждения структуры головного мозга. Зачастую патологии развиваются на первом году жизни ребенка, но могут диагностироваться и у взрослого населения. Невзирая на то, что ЦНС непосредственно связана с органами благодаря нервным отросткам (аксонам), поражение коры опасно из-за развития тяжёлых последствий даже при нормальном состоянии всех функциональных систем. К лечению заболеваний головного мозга нужно приступить как можно раньше, в большинстве случаев оно проводится длительно – на протяжении нескольких месяцев или лет.

Описание резидуально-органического поражения ЦНС

Как известно, ЦНС представляет собой слаженную систему, в которой каждое из звеньев выполняет важную функцию. Вследствие чего поражение даже малого участка мозга может привести к нарушению в работе организма. В последние годы повреждение нервной ткани всё чаще наблюдается у пациентов детского возраста. В большей степени это касается только родившихся малышей. В подобных ситуациях выставляется диагноз “резидуально-органическое поражение ЦНС у детей”. Что это такое и поддаётся ли данное заболевание лечению? Ответы на данные вопросы беспокоят каждого родителя. Стоит иметь в виду, что подобный диагноз представляет собой собирательное понятие, в которое может входить множество различных патологий. Подбор терапевтических мероприятий и их эффективность зависят от распространённости повреждения и общего состояния пациента. Иногда резидуально-органическое поражение ЦНС встречается у взрослых. Зачастую патология возникает вследствие перенесенных травм, воспалительных заболеваний, интоксикации. Понятие «резидуально-органическое поражение ЦНС» подразумевает какие-либо остаточные явления после повреждения нервных структур. Прогноз, а также последствия при подобной патологии зависят от того, насколько сильно нарушена функция головного мозга. Помимо этого, огромное значение придается топическому диагнозу и выявлению места повреждения. Ведь каждая из структур мозга должна выполнять определенные функции.

Причины резидуально-органического поражения мозга у детей

Резидуально-органическое поражение ЦНС у детей диагностируется довольно часто. Причины нервных расстройств могут иметь место как после рождения ребёнка, так и в период беременности. В некоторых случаях повреждение ЦНС происходит вследствие осложнений родового акта. Основными механизмами развития резидуально-органического поражения являются травма и гипоксия. Выделяют множество факторов, провоцирующих нарушение нервной системы у ребёнка. Среди них:

- Генетическая предрасположенность. Если у родителей имеются какие-либо психоэмоциональные отклонения, то риск развития их у малыша повышается. Примерами могут являться такие патологии, как шизофрения, неврозы, эпилепсия.

- Хромосомные аномалии. Причина их возникновения неизвестна. Неправильное построение ДНК связывают с неблагоприятными факторами внешней среды, стрессом. Из-за хромосомных нарушений возникают такие патологии, как болезнь Дауна, синдром Шершевского-Тернера, Патау и т. д.

- Воздействие физических и химических факторов на плод. Имеется в виду неблагоприятная экологическая обстановка, ионизирующее излучение, употребление наркотических средств и лекарственных препаратов.

- Инфекционные и воспалительные заболевания в период закладки нервной ткани эмбриона.

- Токсикозы беременности. Особенно опасными для состояния плода являются поздние гестозы (пре- и эклампсия).

- Нарушение плацентарного кровообращения, железодефицитная анемия. Эти состояния приводят к ишемии плода.

- Осложненные роды (слабость маточных сокращений, узкий таз, отслойка плаценты).

Резидуально-органическое поражение ЦНС у детей может развиться не только в перинатальный период, но и после него. Чаще всего причиной является травма головы в раннем возрасте. Также к факторам риска относят приём препаратов, обладающих тератогенным эффектом, и наркотических веществ в период грудного вскармливания.

Возникновение резидуально-органического поражения мозга у взрослых

Во взрослом возрасте признаки резидуально-органического поражения наблюдаются реже, тем не менее у некоторых пациентов они присутствуют. Часто причиной подобных эпизодов являются травмы, полученные в раннем детстве. При этом нервно-психические отклонения являют собой отдалённые последствия. Резидуально-органическое поражение головного мозга возникает по следующим причинам:

- Посттравматическая болезнь. Независимо от того, когда произошло повреждение ЦНС, остаются остаточные (резидуальные) симптомы. Часто к ним относят головную боль, судорожный синдром, психические расстройства.

- Состояние после оперативного вмешательства. Особенно это касается опухолей головного мозга, которые удаляют с захватом близлежащей нервной ткани.

- Приём наркотических средств. В зависимости от разновидности вещества симптомы резидуально-органического поражения могут отличаться. Чаще всего серьёзные нарушения наблюдаются при длительном приёме опиатов, каннабиноидов, синтетических наркотиков.

- Хронический алкоголизм.

В некоторых случаях резидуально-органическое поражение ЦНС наблюдается после перенесенных воспалительных заболеваний. К ним относят менингит, различные виды энцефалитов (бактериальный, клещевой, поствакцинальный).

Механизм развития поражения ЦНС

Резидуальное поражение ЦНС всегда вызвано неблагоприятными факторами, предшествовавшими ранее. В большинстве случаев основой патогенеза подобных симптомов является ишемия головного мозга. У детей она развивается ещё в период внутриутробного развития. Из-за недостаточного кровоснабжения плаценты плод получает мало кислорода. В результате нарушается полноценное развитие нервной ткани, возникают фетопатии. Значительная ишемия приводит к задержке внутриутробного развития, рождению ребёнка раньше срока гестации. Симптомы гипоксии головного мозга могут проявляться уже в первые дни и месяцы жизни. Резидуально-органическое поражение ЦНС у взрослых чаще развивается вследствие травматических и инфекционных причин. Иногда патогенез нервных расстройств связан с метаболическими (гормональными) нарушениями.

Синдромы при резидуально-органическом поражении ЦНС

В неврологии и психиатрии выделяют несколько основных синдромов, которые могут возникать как самостоятельно (на фоне заболевания головного мозга), так и расцениваться в качестве остаточного поражения ЦНС. В некоторых случаях наблюдается их сочетание. Выделяют следующие признаки резидуально-органического поражения:

- Церебрастенический синдром. Его проявлениями считаются повышенная утомляемость, неудовлетворительное освоение школьной программы, общая слабость, плаксивость, изменения настроения.

- Неврозоподобный синдром. Он характеризуется развитием фобий, энуреза (неконтролируемое мочеиспускание по ночам), двигательным возбуждением (тики).

- Синдром гиперактивности и дефицита внимания. Наблюдается у детей младшего и среднего школьного возраста.

- Энцефалопатия. Основные проявления – это нарушение сна, снижение памяти, усидчивости. В тяжёлых случаях наблюдается очаговая неврологическая симптоматика, судороги.

- Психопатии. Характеризуется непослушанием, агрессивностью. Во взрослом возрасте – лабильностью настроения, истерическими реакциями, асоциальным поведением.

Чаще всего гипоксия головного мозга приводит к рассеянной симптоматике, когда перечисленные синдромы сочетаются между собой, выражены не сильно. Преобладание очаговой симптоматики наблюдается редко.

Клиническая картина при поражении ЦНС

Чаще всего симптомы резидуально-органического поражения ЦНС проявляются через некоторое время после воздействия неблагоприятного фактора. При перинатальной гипоксии плода нарушения могут быть заметны уже в первый месяц жизни. В зависимости от степени поражения могут наблюдаться следующие симптомы:

- Незначительное повреждение нервной ткани: плаксивость, плохой сон, снижение памяти. В школьном возрасте у ребёнка может наблюдаться синдром дефицита внимания и гиперактивности, склонность к истерическим состояниям, фобиям.

- Повреждение ЦНС средней степени тяжести имеет такие проявления, как постоянный плач, отказ от груди, судорожный синдром, энурез.

- В тяжёлых случаях наблюдается очаговая неврологическая симптоматика. К ней относят мышечную слабость, парезы и параличи конечностей, задержку физического и умственного развития, генерализованные судороги и т. д.

Резидуально-органическое поражение ЦНС: код по МКБ-10

Как и все патологии, нарушение нервно-психического развития имеет определенный шифр в международной классификации болезней. Стоит понимать обширность понятия «резидуально-органическое поражение ЦНС». Код (МКБ-10) при данной патологии – G96.9. Данный шифр означает диагноз “поражение центральной нервной системы неуточненное”. В более конкретных случаях код по МКБ-10 меняется на определенную нозологию.

Резидуально-органическое поражение ЦНС: лечение патологии

Лечение резидуально-органического поражения направлено на укрепление нервной системы, реабилитацию человека в обществе. Важно понимать, что близкие пациента должны запастись терпением. При правильном подходе лечение может значительно улучшить прогноз заболевания. В качестве медикаментозной терапии применяют ноотропные, седативные препараты, нейролептики, транквилизаторы и психостимуляторы. Чтобы улучшить мозговое кровообращение, назначают растворы «Пирацетам», «Курантил», «Церебролизин». Также показано физиотерапевтическое лечение, массаж, биоакустическая коррекция головного мозга.

Какие могут быть последствия резидуально-органического поражения?

Последствия резидуально-органического поражения ЦНС зависят от степени заболевания и подхода к лечению. При слабовыраженных нарушениях можно добиться полного выздоровления. Тяжёлое поражение ЦНС опасно развитием таких состояний, как отёк головного мозга, спазм дыхательной мускулатуры, повреждение сердечно-сосудистого центра. Чтобы избежать подобных осложнений, необходимо постоянное наблюдение за пациентом.

Инвалидность при резидуально-органическом поражении

Лечение необходимо начать, как только установлен соответствующий диагноз – “резидуально-органическое поражение ЦНС”. Инвалидность при данном заболевании присваивается не всегда. При выраженных нарушениях и отсутствии эффективности лечения устанавливают более точный диагноз. Чаще всего это “посттравматическая болезнь головного мозга”, “эпилепсия” и т. д. В зависимости от тяжести состояния присваивается 2 или 3 группа инвалидности.

Профилактика резидуально-органического поражения ЦНС

Чтобы избежать резидуально-органического поражения ЦНС, необходимо наблюдаться у врача во время беременности. При каких-либо отклонениях следует обратиться за медицинской помощью. Также стоит воздержаться от приема лекарственных средств, вредных привычек.

Источник

Резидуальная энцефалопатия головного мозга у ребенка или взрослого – это процесс, происходящий в оболочках и в самом мозге и приводящий к безвозвратному отмиранию клеток центральной нервной системы.

Патология в МКБ-10

В международном классификаторе болезней десятого пересмотра (МКБ-10) рассматривается резидуальная энцефалопатия спорно. Патологию рассматривают под шифром G93.4. Он же приравнивает ее к энцефалопатии неуточненного патогенеза. Но наличие дополнительных факторов заставляет присваивать заболеванию и иные коды.

- G93.8 – уничтожение клеток ЦНС, вызванное воздействием радиации;

- Т90.5, Т90.8 – гибель клеток из-за травм.

Классификация болезни

По своей природе резидуальная энцефалопатия делится на приобретенную и врожденную. В последнем случае провоцирующими факторами являются нарушения во время беременности либо родового процесса. Когда резидуальное явление возникло из-за органического поражения мозга и проявления были замечены только спустя много лет, патологию называют резидуально-органической энцефалопатией (приобретенной).

Также существует энцефалопатия:

- диабетическая (вызванная сахарным диабетом);

- анаксическая (вызванная гипоксией);

- билирубиновая (из-за переизбытка выделяемого билирубина);

- лучевая (вызванная ионизирующим излучением);

- метаболическая (вызванная патологиями других органов).

Причины появления

Привести к тому, что возникнет резидуальная энцефалопатия у детей, способны ишемически-гипоксические нарушения. Развиться ППЦНС (перинатальные патологии центральной нервной системы) могут с седьмого месяца беременности по седьмой день после рождения. Это:

- заражение эмбриона инфекциями;

- внутриутробное кислородное голодание (гипоксия плода);

- родовые травмы или другие аномалии.

Также влияет образ жизни женщины, вынашивающей ребенка, возраст, наследственность.

К развитию резидуальных изменений головного мозга в зрелом возрасте могут приводить:

- травмы головы, в частности повторяющиеся;

- злоупотребление спиртным, психотропными, наркотическими веществами;

- радиационное облучение;

- критическое повышение артериального давления, микроинсульты, микроинфаркты;

- дефекты развития нервных корешков в области головы;

- наличие холестериновых бляшек в артериях мозга;

- внутримозговое кровоизлияние, инфаркты;

- нарушения работы эндокринной системы (наличие сахарного диабета);

- атеросклероз;

- воспалительные процессы, которые затрагивают область головы;

- хирургическое вмешательство;

- отравление ядами или инсектицидами.

Установить причину патологии зачастую довольно сложно, т. к. симптомы ее возникают спустя несколько лет, а на человека в это время могут влиять несколько факторов одновременно.

Симптоматика

Проявления патологии в детском возрасте в незначительной степени отличаются от приведенных, но обычно возникают задержки психомоторного развития, нарушения эмоциональной сферы, и заметить их можно сразу после родов. У младенцев, рожденных с этим диагнозом, отмечается поздний либо слабый крик сразу после рождения, отсутствие либо слабость сосательного рефлекса, выпученные глаза, гипертонус мышц, судорожные подергивания (после трех месяцев), постоянное беспокойство, плохой сон.

Последствиями врожденной энцефалопатии в последующем могут стать:

- приступы неконтролируемой агрессии, беспричинная раздражительность;

- тошнота, рвота, обморочные состояния, мигрени;

- плохая успеваемость в школе вследствие проблем с памятью и пониженного внимания;

- различные нарушения вегетативной системы (ухудшение сна, учащенное сердцебиение, чрезмерная потливость и др.).

Во взрослом возрасте проявления патологии несколько отличаются. Когда резидуальная энцефалопатия была вызвана воспалительными процессами и травмами, довольно часто возникает повышенное ВЧД. Оно характеризуется интенсивной головной болью (особенно по утрам), рвотой, тошнотой, нарушением зрения (двоение, пелена или «мушки» перед глазами), чувством пульсирующей либо давящей боли в области глаз. Также возникают общая слабость, постоянное чувство усталости, беспричинная раздражительность, нервозность. Многие пациенты отмечают головокружение, учащенное сердцебиение, проблемы с равновесием во время ходьбы.

Симптомы болезни врачи распределили по отдельным неврологическим синдромам:

- Цефалгический, который характеризуется сильными мигренями.

- Вестибулярно-координаторный, при котором возникают проблемы с моторикой, координацией, появляются чувства головокружения.

- Астено-невротический, главными проявлениями которого являются усталость, слабость, депрессивные состояния, эмоциональная лабильность, ипохондрия.

- Интеллектуально-мнестические расстройства, к которым относятся проблемы с памятью, снижение внимания, интеллекта.

Диагностика

Так как период резидуальных нарушений длится не один год, установить диагноз сложно. Необходимо пройти множество обследований и сдать анализы. Зачастую врач назначает МРТ, КТ мозга, электроэнцефалографию. В некоторых случаях биохимический анализ крови, люмбальную пункцию, ультразвуковую допплерографию, а также цитогенетическое обследование, которое поможет исключить хромосомную патологию. Иногда может назначаться обследование внутренних органов, т. к. причиной патологии может выступать печеночная либо почечная недостаточность.

Помимо этого, врач проведет опрос для выявления возможных причин развития болезни. Обычно задаются вопросы о том, страдает ли пациент повышенным давлением, принимает ли антигепертензивные препараты, злоупотребляет ли спиртными напитками, связана ли работа с воздействием токсинов. Только после того, как будет устранена основная причина развития болезни, можно говорить об эффективной терапии сбоев в нормальном функционировании головного мозга.

Способы терапии

Лечение при резидуальной энцефалопатии направлено на устранение симптомов патологии, улучшение уровня жизни пациента, восстановление нормальных функций. При мигренях назначаются противомигренозные лекарства, такие как Амигренин и Суматриптан. Для избавления от бессонницы и стабилизации психоэмоционального состояния показаны адаптогены, антидепрессанты.

Чтобы улучшить мозговую деятельность, назначают нейрометаболические стимуляторы и лекарства, повышающие метаболизм углеводов в тканях мозга (Глицин, Милдронат, Фезам и пр.). Диуретики при повышенном ВЧД, а при головокружениях – Бетасерк либо его аналоги. Также могут назначаться гормональные, противосудорожные препараты, витаминные комплексы.

Чтобы повысить мышечный тонус, улучшить циркуляцию крови, восстановить координацию движений, врачи назначают лечебную физкультуру, массажи. Также дополнительно потребуется консультация психотерапевта и физиотерапевтические процедуры. В качестве дополнительного лечения назначается остеопатия, фитотерапия.

В особо тяжелых случаях применяется оперативное вмешательство. Главное показание – развитие опухолей в головном мозге.

Средства народной медицины

Во время терапии применяются и народные методы. Особенно эффективным считается бальзам на основе трав. Он помогает избавиться от головокружения, очистить сосуды мозга, улучшить циркуляцию крови.

Для приготовления такого средства потребуются три различных настойки: цветов красного клевера, прополиса, корневищ кавказкой диоскереи.

Равные части полученных настоек смешиваются. Принимать готовый бальзам три раза в день после еды по 5 мл, предварительно разбавив 50 граммами воды. Курс такого лечения составляет 60 дней. После чего делается 14-дневный перерыв.

Нельзя заниматься самолечением и принимать медицинские препараты без предварительной консультации со специалистом. Любая, даже самая незначительная ошибка может нарушить здоровье еще больше и привести к серьезным последствиям, вплоть до инвалидности.

Профилактика

Профилактика патологии подразумевает выявление и устранение факторов, которые могут ее спровоцировать. Приступать к профилактическим мерам стоит еще во время беременности и в период подготовки к ней. Это предотвратит развитие врожденной энцефалопатии и других серьезных патологий. Профилактика заболевания — это:

- регулярные обследования, сдача анализов, выполнение всех назначений лечащего врача во время беременности;

- своевременное, полное лечение вирусных и инфекционных заболеваний;

- предотвращение травм головы;

- предупреждение стрессов, других негативных влияний на психику;

- укрепление иммунитета.

Не стоит также забывать об активном, здоровом образе жизни, занятиях физкультурой, правильном питании.

При своевременной диагностике прогноз для пациентов зачастую положительный. У каждого четвертого наблюдается полное избавление от симптомов патологии.

Заключение

Подводя итоги, можно говорить, что резидуальная энцефалопатия является остаточным явлением, которое возникает в результате предыдущих нарушений. Всегда есть угроза того, что произойдет рецидив заболевания. Если же вовремя не обратить внимание на проявления, запустить течение заболевания, могут развиться эпилепсия, олигофрения, слабоумие, церебральный паралич, болезнь Паркинсона и прочие опасные состояния.

Источник