Синдром дефицита внимания и гиперактивность проблемы

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) понятие и проявления. Практические рекомендации родителям гиперактивного ребёнка.

Понятие о синдроме гиперактивности и дефиците внимания

Синдром дефицита внимания /гиперактивности/– это дисфункция центральной нервной системы (преимущественно ретикулярной формации головного мозга), проявляющаяся трудностями концентрации и поддержания внимания, нарушениями обучения и памяти, а также сложностями обработки экзогенной и эндогенной информации и стимулов.

Синдром (от греч. syndrome– скопление, стечение). Синдром определяется как сочетанное, комплексное нарушение психических функций, возникающее при поражении определенных зон мозга и закономерно обусловленное выведением из нормальной работы того или иного компонента. Важно отметить, что нарушение закономерным образом объединяет расстройства различных психических функций, внутренне связанных между собой. Также, синдром представляет собой закономерное, типичное сочетание симптомов, в основе возникновения которых лежит нарушение фактора, обусловленное дефицитом в работе определенных мозговых зон в случае локальных поражений мозга или мозговой дисфункцией, вызванной другими причинами, не имеющими локальной очаговой природы.

Гиперактивность – «Гипер…» (от греч. Hyper – над, сверху) – составная часть сложных слов, указывающая на превышение нормы. Слово «активный» пришло в русский язык из латинского «aсtivus» и означает «действенный, деятельный». К внешним проявлениям гиперактивности относится невнимательность, отвлекаемость, импульсивность, повышенная двигательная активность. Часто гиперактивности сопутствуют проблемы во взаимоотношениях с окружающими, трудности в обучении, низкая самооценка. При этом уровень интеллектуального развития у детей не зависит от степени гиперактивности и может превышать показатели возрастной нормы. Первые проявления гиперактивности наблюдаются в возрасте до 7 лет и чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек. Гиперактивность, встречающаяся в детском возрасте есть совокупность симптомов, связанных с чрезмерной психической и моторной активностью. Трудно провести четкие границы этого синдрома (т.е. совокупности симптомов), но обычно он диагностируется у детей, отличающихся повышенной импульсивностью и невнимательностью; такие дети быстро отвлекаются, их равно легко и обрадовать, и расстроить. Часто для них характерны агрессивное поведение и негативизм. В силу подобных личностных особенностей гиперактивным детям трудно концентрироваться на выполнении каких-либо задач, например в школьной деятельности. Родители и учителя часто сталкиваются с немалыми трудностями в обращении с такими детьми.

Главное отличие гиперактивности от просто активного темперамента в том, что это не черта характера ребёнка, а следствие нарушений психического развития детей. В группу риска входят дети, родившиеся в результате кесарева сечения, тяжёлых патологических родов, малыши-искусственники, родившиеся с маленьким весом, недоношенные.

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (attention deficit hyperactivity disorder), именуемый также гиперкинетическим расстройством, наблюдается у детей в возрасте от 3 до 15 лет, но наиболее часто проявляет себя в дошкольном и младшем школьном возрасте. Данное расстройство является одной из форм минимальных мозговых дисфункций у детей. Оно характеризуется патологически низкими показателями внимания, памяти, слабостью мыслительных процессов в целом при нормальном уровне интеллекта. Произвольная регуляция развита слабо, работоспособность на занятиях низкая, утомляемость повышена. Также отмечаются отклонения в поведении: двигательная расторможенность, повышенная импульсивность и возбудимость, тревожность, реакции негативизма, агрессивность. При начале систематического обучения возникают трудности в освоении письма, чтения и счета. На фоне учебных трудностей и, нередко, отставании в развитии социальных навыков возникает школьная дезадаптация и различные невротические расстройства.

Проявления СДВГ

Невнимательность

Из перечисленных ниже признаков хотя бы шесть должны сохраняться не менее 6 мес.:

- Неспособность сосредоточиться на деталях;

- Ошибки по невнимательности;

- Неспособность вслушиваться в обращенную речь;

- Неспособность доводить задания до конца;

- Низкие организаторские способности;

- Отрицательное отношение к заданиям, требующим умственного напряжения;

- Потери необходимых предметов при выполнении задания;

- Отвлекаемость на посторонние раздражители;

- 3абывчивость.

Гиперактивность и импульсивность

Из перечисленных ниже признаков хотя бы четыре должны сохраняться не менее 6 мес.:

- Ребенок суетлив, не может сидеть спокойно, бесцельно ерзает, бегает, карабкается и т.п.;

- Вскакивает с места без разрешения;

- «Влезает» в разговор старших, занятия других детей;

- Не может играть в тихие игры, отдыхать;

- Выкрикивает ответ, не дослушав вопрос;

- Не может дождаться своей очереди.

Дополнительные признаки

- нарушения координации (выявляются примерно в половине случаев СДВГ), тонких движений, равновесия, зрительно-пространственной координации;

- эмоциональные нарушения (неуравновешенность, вспыльчивость, нетерпимость к неудачам);

- нарушения отношений с окружающими вследствие «плохого поведения»;

- неравномерно выраженные задержки психического развития при сохранном интеллекте;

- нарушения сна.

Перечисленные особенности поведения должны

- появиться до 8 лет;

- обнаруживаться, по меньшей мере, в двух сферах деятельности (школе и дома);

- не быть обусловлены другими психическими расстройствами;

- вызывать психологический дискомфорт и дезадаптацию;

- не соответствовать возрастной норме.

В психическом развитии детей с СДВГ наблюдаются задержки на 1,5—1,7 года. Кроме того, гиперактивность характеризуется слабым развитием тонкой моторной координации и постоянными, беспорядочными, неловкими движениями, вызванными несформированностью взаимодействия между полушариями головного мозга и высоким уровнем адреналина в крови.

Для гирперактивных детей также характерна постоянная болтовня, указывающая на недостаток развития внутренней речи, которая должна контролировать социальное поведение. Вместе с тем гиперактивные дети часто обладают неординарными способностями в разных областях, сообразительны и проявляют живой интерес к окружающему.

Практические рекомендации родителям гиперактивного ребёнка

В домашней программе коррекции детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности должен преобладать поведенческий аспект:

1. Изменение поведения взрослого и его отношения к ребенку:

– проявляйте достаточно твёрдости и последовательности в воспитании;

– помните, что чрезмерная болтливость, подвижность и недисциплинированность не являются умышленными;

– контролируйте поведение ребенка, не навязывая ему жестких правил;

– не давайте ребенку категорических указаний, избегайте слов «нет» и «нельзя»;

– стройте взаимоотношения с ребенком на взаимопонимании и доверии;

– избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой – завышенных требований к ребенку;

– реагируйте на действия ребенка неожиданным способом (пошутите, повторите действия ребенка, сфотографируйте его, оставьте в комнате одного и т.д.);

– повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз;

– не настаивайте на том, чтобы ребенок обязательно принес извинения за проступок;

– выслушивайте то, что хочет сказать ребенок;

– для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию.

2. Изменение психологического микроклимата в семье:

– уделяйте ребенку достаточно внимания;

– проводите досуг всей семьей;

– не допускайте ссор в присутствии ребенка.

3. Организация режима дня и места для занятий:

– установите твердый распорядок дня для ребенка и всех членов семьи;

– чаще показывайте ребенку, как лучше выполнить задание, не отвлекаясь;

– снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребенком задания;

– оградите гиперактивных детей от длительных занятий на компьютере и просмотра телевизионных передач;

– избегайте по возможности больших скоплений людей;

– помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности;

– организуйте поддерживающие группы, состоящие из родителей, имеющих детей с аналогичными проблемами.

4. Специальная поведенческая программа:

– придумайте гибкую систему вознаграждений за хорошо выполненное задание и наказаний за плохое поведение. Можно использовать балльную или знаковую систему, завести дневник самоконтроля;

– не прибегайте к физическому наказанию! Если есть необходимость прибегнуть к наказанию, то целесообразно использовать спокойное сидение в определенном месте после совершения поступка;

– чаще хвалите ребенка. Порог чувствительности к отрицательным стимулам очень низок, поэтому гиперактивные дети не воспринимают выговоры и наказания, однако чувствительны к поощрениям;

– составьте список обязанностей ребенка и повесьте его на стену, подпишите соглашение на определенные виды работ;

– воспитывайте в детях навыки управления гневом и агрессией;

– не старайтесь предотвратить последствия забывчивости ребенка;

– постепенно расширяйте обязанности, предварительно обсудив их с ребенком;

– не разрешайте откладывать выполнение задания на другое время;

– не давайте ребенку поручений, не соответствующих его уровню развития, возрасту и способностям;

– помогайте ребенку приступить к выполнению задания, так как это самый трудный этап;

– не давайте одновременно несколько указаний. Задание, которое дается ребенку с нарушенным вниманием, не должно иметь сложную конструкцию и состоять из нескольких звеньев;

– объясните гиперактивному ребенку о его проблемах и научите с ними справляться.

Помните, что вербальные средства убеждения, призывы, беседы редко оказываются результативными, так как гиперактивный ребенок еще не готов к такой форме работы.

Помните, что для ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивности наиболее действенными будут средства убеждения «через тело»:

– лишение удовольствия, лакомства, привилегий;

– запрет на приятную деятельность, телефонные разговоры;

– прием «выключенного времени» (изоляция, угол, скамья штрафников, домашний арест, досрочное отправление в постель);

– чернильная точка на запястье ребенка («черная метка»), которая может быть обменена на 10-минутное сидение на «скамейке штрафников»;

– холдинг, или простое удержание в «железных объятьях»;

– внеочередное дежурство по кухне и т.д.

Не спешите вмешиваться в действия гиперактивного ребенка директивными указаниями, запретами и выговорами. Ю.С. Шевченко приводит следующие примеры: – если родителей младшего школьника тревожит то, что каждое утро их ребенок неохотно просыпается, медленно одевается и не торопится в детский сад, то не стоит давать ему бесконечные словесные инструкции, торопить и ругать. Можно предоставить ему возможность получить «урок жизни». Опоздав в детский сад по-настоящему, и приобретя опыт объяснений с воспитательницей, ребенок будет более ответственно относиться к утренним сборам;

– если ребенок разбил футбольным мячом стекло соседу, то не стоит торопиться брать на себя ответственность за решение проблемы. Пусть ребенок сам объяснится с соседом и предложит искупить свою вину, например ежедневным мытьем его автомобиля в течение недели. В следующий раз, выбирая место для игры в футбол, ребенок будет знать, что ответственность за принятое им решение несет только он сам;

– если в семье исчезли деньги, не стоит бесполезно требовать признания в воровстве. Следует убирать деньги и не оставлять их в качестве провокации. А семья будет вынуждена лишить себя лакомств, развлечений и обещанных покупок, это обязательно окажет свое воспитательное воздействие;

– если ребенок забросил свою вещь и не может ее найти, то не стоит бросаться ему на помощь. Пусть ищет. В следующий раз он более ответственно будет относиться к своим вещам.

Помните, что вслед за понесенным наказанием необходимо позитивное эмоциональное подкрепление, знаки «принятия». В коррекции поведения ребенка большую роль играет методика «позитивной модели», заключающаяся в постоянном поощрении желательного поведения ребенка и игнорировании нежелательного. Необходимым условием успеха является понимание проблем своего ребенка родителями.

Помните, что невозможно добиться исчезновения гиперактивности, импульсивности и невнимательности за несколько месяцев и даже за несколько лет. Признаки гиперактивности исчезают по мере взросления, а импульсивность и дефицит внимания могут сохраняться и во взрослой жизни.

Помните, что синдром дефицита внимания и гиперактивности – это патология, требующая своевременной диагностики и комплексной коррекции: психологической, медицинской, педагогической. Успешная реабилитация возможна при условии, если она проводится в возрасте 5 – 10 лет.

Источник

Клиника DocDeti, 4 декабря 2019

СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Такой диагноз ставят детям, чаще мальчикам старше 4 лет. Это расстройство работы нервной системы, которое проявляется характерным поведением ребенка и требует коррекции.

Суть расстройства

В основе СДВГ лежит волнообразная и не соответствующая ситуации выработка веществ, с помощью которых по нейронным цепям передается информация, происходит это в зонах мозга, ответственных за удержание внимания, принятия решений.

При СДВГ возникают трудности с:

- удерживанием внимания на определенном объекте, которым может быть предмет, движение или ситуация;

- принятием решений (например, в процессе выбора игрушек);

- усидчивостью;

- участием в разных видах деятельности;

- поведением, соответствующим возрастным нормам и социальным правилам.

СДВГ проявляется в детском возрасте. Синдром сохраняется на долгие годы, затрудняя процесс обучения и социализации ребенка.

Распознаем синдром самостоятельно

О наличии устойчивых нарушений можно говорить только после достижения ребенком 4-5-летнего возраста. Все отклонения, которые возникают раньше, принято считать поведенческими реакциями, которые поддаются коррекции и не требуют специфического лечения.

Следует подозревать СДВГ, если родители замечают следующие симптомы (один или несколько):

- Проблемы внимательности. Малыш не может сконцентрироваться на выполнении одного действия даже короткое время, ко всему в считанные минуты теряет интерес, забывчив, рассеян.

- Поведенческие проблемы. Ребенок не способен принимать осознанные решения, выполняет действия бездумно, не оценивая ситуацию и не принимая во внимание ее последствия, игнорирует нормы поведения.

- Проблемы активности. Малыш не может играть в игры, требующие концентрации внимания и выполнения заранее оговоренных правил.

На СДВГ указывает сочетание перечисленных симптомов со следующими критериями:

- расстройства присутствуют дольше 6 месяцев и оказывают значительное влияние на общение с другими людьми;

- симптомы сохраняются в различных ситуациях, не зависят от окружения;

- проблемное поведение сохраняется таким в школе и дома, на площадке, в других общественных местах;

- ребенку менее 12 лет.

Подозрения или диагноз?

Родители чрезмерно активного ребенка могут заподозрить у него СДВГ. Подкрепить или опровергнуть подозрения помогут опросники (Виндербильта или Коннорса), которые можно найти в интернете. Однако самостоятельно делать выводы не стоит. Прояснить ситуацию поможет врач-невролог.

Диагноз СДВГ ставят на основании:

- жалоб;

- анамнеза (сведений о жизни, развитии, заболеваниях);

- беседы с родителями и маленьким пациентом.

Специалист поможет подобрать правильный подход к ребенку, расскажет об АВА (прикладном анализе поведения), а при необходимости назначит медикаментозное лечение.

Какие лекарства назначают

Для коррекции СДВГ важно урегулировать выработку нейромедиаторов, чтобы поддерживать их уровень стабильным. В РФ зарегистрирован только 1 препарат с нужным эффектом – атомоксетин (психостимулятор).

Если средство недоступно или у пациента обнаружены сопутствующие патологии, в индивидуальном порядке подбирают препараты из группы антидепрессантов. Седативные и ноотропные препараты при СДВГ не используются.

Нужны ли консультации с другими специалистами?

При любой проблеме неврологического профиля помощь должна соответствовать проблеме. Например, если ребенок предрасположен к тревожным состояниям или страхам, требуется работа с психологом.

Базовым методом лечения СДВГ выступает АВА-терапия, на которой специализируются АВА-тераписты. Это неврологи, психиатры, психотерапевты и психологи, прошедшие соответствующую специализацию. Родителям детей с СДВГ стоит пройти специальные курсы, которые помогут внедрить поведенческую АВА-терапию в образ жизни семьи.

Заниматься этим методом дважды в неделю по часу не получится, поскольку синдром требует постоянного правильного взаимодействия с пациентом. Не стоит терять связь со специалистом, может потребоваться помощь специалиста в решении некоторых вопросов.

Нужен ли нейропсихолог

Нейропсихологи занимаются топической диагностикой нарушений высших корковых функций, что в будущем поможет более дифференцировано подходить к их коррекции.

Для терапии СДВГ в услугах нейропсихолога необходимости нет, достаточно помощи невролога и психотерапевта. Врачи подберут рациональные методы АВА-терапии для тренировки нарушенных функций, а при необходимости назначат психостимуляторы.

На сегодняшний день других терапевтических подходов, доказавших результативность и неопасность, к синдрому дефицита внимания и гиперактивности не существует.

Автор: Ольга Шемятовская, врач-невролог, член Российского межрегионального общества по изучению боли, член Общества специалистов доказательной медицины.

Оригинал статьи: https://docdeti.ru/baza-znaniy/788/

Клиника DocDeti

Детская клиника доказательной медицины

Источник

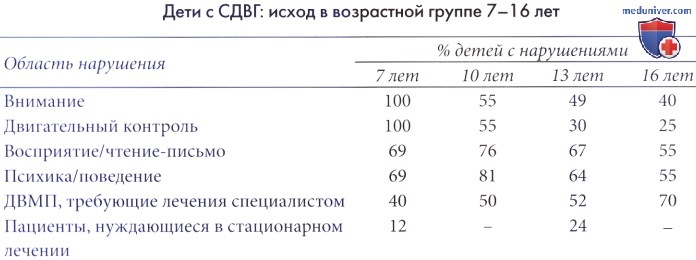

Сопутствующие проблемы при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)Выделяют пять основных групп «сопутствующих» расстройств при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ):

а) Расстройства обучения, включающие НРК и дисслексию, дисграфию и дискалькулию. При синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) представлен широкий спектр связанных с обучением расстройств. Некоторые, вероятно, возникают непосредственно вследствие дефицита внимания, в то время как другие неотличимы от состояний, которые диагностируются и при отсутствии СДВГ. 1. Возрастное нарушение координации. Расстройства двигательной координации характеризуют инфантильное выполнение различных неврологических/моторных тестов, таких как диадохокинез, постукиванье пальцами, перемежающиеся движения, прыжки на одной ноге, ходьба на латеральной стороне ступни и различных тестов на проверку тонких моторных навыков, таких как вырезание фигур из бумаги. Эти расстройства очевидны в повседневной жизни и выражены неуклюжестью, плохими манерами за столом, затруднениями в одевании и завязывании шнурков, а также трудностями в приобретении навыков письма, обучении езде на велосипеде, плаванию, катанию на лыжах и коньках. Большинству таких детей сложно играть в игры с мячом, особенно небольшим. Руководство Touwen по обследованию детей с незначительной моторной дисфункцией (Touwen, 1979) полезно для врачей, желающих приобрести необходимые навыки для проведения соответствующей возрасту оценки нейромоторной функции. Существует ряд аналогичных руководств (Denckla, 1985; Whitmore и Вах, 1986; Gillberg 1987; Michelsson и Ylinen, 1989). Расстройства восприятия обнаруживаются во время рутинных тестов как исполнительной части WISC-111 (Шкала детского интеллекта Векслера) (часто затруднения возникают при нахождении недостающих деталей и установлении последовательности картинок), южнокалифорнийских тестов сенсорной интеграции (Ayres, 1974), а также специфических тестов на восприятие, которые могут различаться в разных странах. Часто расстройства восприятия возникают в различных центрах (зрения, слуха, тактильной чувствительности, и т. д), но большинство тестов сосредоточено на зрительно-перцепционных задачах, и иногда сложно определить, что лежит в основе, а именно чисто визуально-перцепционное расстройство, расстройство тонкой моторики, нарушение проприоцептивной чувствительности или комбинация вышеперечисленного. Расстройства восприятия часто проявляются нарушением восприятия формы, пространства, недоразвитием навыков письма и рисования, а также серьезными нарушениями в приобретении автоматических навыков чтения. Нарушение образа тела является частым следствием различных расстройств восприятия. 2. Расстройства речи. Для детей с СДВГ часто характерны расстройства речи различного характера, некоторые из которых могут быть последствием двигательных проблем или свидетельствовать о расстройствах слухового восприятия, в то время как другие свидетельствуют о некоторых специфических нарушениях речи. Дети с явными нарушениями языка/речи с раннего возраста (диагностированы до четырех лет) имеют высокий риск возникновения поздней дислексии. 3. Дислексия, дисграфия, дискалькулия. Дислексия составляет одно из наиболее сложных расстройств в детской нейропсихиатрии, как незаметное состояние с возможностью неблагоприятных последствий для эмоционального благополучия. Дислексию часто характеризуют как «расстройство чтения» (терминология DSM-IV). 5-10% детей школьного возраста страдают дислекцией/досграфией. Частота встречаемости несколько ниже среди взрослого населения. Соотношение мужского и женского полов такое же, как и при большинстве детских нейропсихических расстройств, приблизительно 2:1 до 4:1 в разных исследованиях. Однако имеется вероятность того, что данное соотношение не столь высоко, как регистрируется в клинических исследованиях. Частота встречаемости «чистой» дислексии, т.е. расстройства чтения без сопутствующих расстройств одинакова среди мальчиков и девочек. У мальчиков часто отмечается «взрывное» поведение, и часто именно оно, а не расстройство чтения является причиной посещения специалиста (Sanson et al„ 1996). Дислексию и дисграфию часто объединяют под термином дислексия, что не совсем верно, ввиду того, что проблемы с орфографией и другие расстройства письма не всегда сочетаются с нарушениями чтения и наоборот. Исследование Stevenson et al. (1987) наводит на мысль о том, что проблемы с орфографией в большей степени связаны с наследственностью, чем расстройства чтения, что, в свою очередь, поддерживает разделение данных нарушений. Тем не менее, оба обычно лечатся как одно, и в действительности часто данные заболевания сочетаются. Дискалькулию реже ассоциируют с дилексией. Дискалькулия и дислексия свидетельствуют о разных нарушениях. Одно исследование показало сильную корреляцию между ДВМП и дискалькулией, но не дислексией Rosenberg, 1989). Дислексия (и дисграфия) часто развиваются в школьные годы у детей с ДВМП. На основании данных исследований в Гетеборге (Gillberg, 1987), создается впечатление, что почти половина детей с тяжелой дислексией страдает СДВГ/ДВМП. Большинству детей, страдающих тяжелой дислексией/дисграфией, в детстве был поставлен диагноз СДВГ/ДВМП. Клинический опыт показывает, что истинное число детей с дислексией/дисграфией/дискалькулией, имеющих расстройства внимания/моторики/восприятия, возможно, даже больше, и у детей очень редко встречается изолированная дислексия/дисграфия/дискалькулия без сопутствующих расстройств внимания/движения или поведения (Sanson et al. 1996). Дислексия часто определяется как двухлетнее отставание уровня развития при приобретении навыков чтения (или как уровень ниже ожидаемого на основании IQ). Удивительно, что данное нелогичное определение сохранилось, не подвергшись до сих пор критике. Безусловно, двухлетнее отставание в возрасте семи лет (минус 29%) совсем не то же самое, что двухлетнее отставание в тринадцатилетнем возрасте (минус 15%). Лучше всего строить определение дислексии на основе какого-либо коэффициента, схожего с тем, что используется для общей оценки интеллекта. Другой важной диагностической дилеммой является определение проблем с чтением (полномасштабный IQ или лишь IQ выполнения действий). Само собой разумеется, что если при оценке включены вербальные тесты измерения IQ, то общий уровень IQ у детей с дислексией будет ниже, чем при использовании невербальных субтестов. Даже несмотря на то, что при использовании соответствующего лечения особенно серьезные проблемы с чтением и письмом корректируются, многие дети с дислексией медленно читают и пишут с орфографическими ошибками во взрослом возрасте. При обзоре лучших исследований в этой области Schonaut и Satz (1983) заключили, что исход дислексии вариабелен, но слабый в отношении навыков чтения и психосоциальной адаптации. Однако до сих пор дискутируется, что именно является причиной слабой психосоциальной адаптации (дислексия, часто ассоциируемые с ней поведенческие проблемы или их сочетание). Имеются данные, что расстройство навыков чтения без поведенческих нарушений или СДВГ имеет относительно хороший исход (Sanson et al., 1996), по крайней мере, в отношении психосоциальной адаптации. б) Аффективные расстройства (в том числе биполярные) и тревожные расстройства. Депрессия и низкая самооценка часто встречаются в школьные годы, но пик приходится на десятилетний возраст, когда они часто совпадают с расстройствами поведения различного характера. Ребенок с СДВГ начинает ощущать себя «другим» в школьные годы. Чувствуя невозможность обратиться за помощью, ребенок становится депрессивным и размышляет о суициде (что нехарактерно для групп с СДВГ/ДВМП). Многие испытывают постоянное беспокойство и фактически замыкаются. Характерна травля со стороны сверстников, но ребенок с СДВГ/ДВМП может быть также задирой, а не жертвой. В любом случае характерны депрессивные состояния. Посреди депрессии возможно появление гнева и негодования, что на вид может казаться расстройством поведения/ОВР. Данные проблемы могут быть ошибочно восприняты как «антисоциальные с психопатической настороженностью». Личное собеседование с ребенком, (обычно) выявляет, в свою очередь, что это не бесчувственный хулиган, а незрелый и грустный ребенок, чьи определенные расстройства внимания и обучения должны быть диагностированы. в) Оппозиционно-вызывающие и поведенческие расстройства. Любые расстройства поведения могут наблюдаться при СДВГ: общее оппозиционно-вызывающее отношение к взрослым, воровство, поджоги, ложь, хулиганство, побег из дома или злоупотребление наркотиками/алкоголем. В дошкольные годы часто наблюдается агрессивное поведение в отношении других детей при случайном прекращении игр. Около 10% детей с СДВГ/ДВМП проявляют тяжелые расстройства поведения при поступлении в школу. Показатель возрастает до 50% в возрасте 10 лет, но понижается до 30% в подростковом возрасте. К сожалению, приблизительно такой же процент молодых людей с манифестацией СДВГ в детском возрасте до сих пор страдает антисоциальными/ поведенческими расстройствами. г) Тики. У детей с СДВГ/ДВМП часто бывают тики, и некоторые полностью удовлетворяют критерию синдрома Туретта. Сочетание СДВГ и синдрома Туретта выглядит тяжелее, если смотреть в ракурсе судорожных расстройств: приблизительно у половины всех детей с синдромом Туретта обширные расстройства внимания, многие из них отвечают критерию СДВГ. Нередко у детей и подростков с синдромом Туретта бывает проявление в раннем детском возрасте симптомов, характерных для диагноза СДВГ, включая, как упомянуто выше, крайне раннюю манифестацию гиперактивности/им-пульсивности. д) Аутистические нарушения. По крайней мере половина всех детей с тяжелыми вариантами СДВГ с НВМ (т.е. ДВМП) проявляет признаки аутизма. Это включает в себя двигательные стереотипии, увлеченность определенными темами, объектами или частями объектов, ритуалистические феномены, особенности речи (перестановка местоимений, вопросительные персеверации и недостаточность грамматических навыков) и похожие, но обычно более умеренные нарушения социального взаимодействия, как и при аутизме. Порой сложно дифференцировать тяжелую форму ДВМП от синдрома Аспергера. Дети с СДВГ без НВМ обычно не проявляют признаки аутизма. – Также рекомендуем “Лечение синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 19.1.2019 |

Источник