Синдром дефицита внимания у одаренных детей

Двойная исключительность.Одаренность и синдром дефицита внимания с гиперактивностью

Большинство современных исследователей утвердились в понимании того, что содержание учебной деятельности одаренных детей должно иметь не просто иные количественные параметры, а качественно отличаться от содержания образования их «ординарных» сверстников. Разработаны идеи качественной перестройки – «обогащения содержания образования», под этим термином в дидактике понимается широкий спектр мер по качественной перестройке содержания образования таким образом, чтобы оно наиболее полно отвечало задаче развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка. Однако, к сожалению, одаренные дети сталкиваются в школе с большим количеством проблем, одна из которых – академическая неуспеваемость.

Большинство современных исследователей утвердились в понимании того, что содержание учебной деятельности одаренных детей должно иметь не просто иные количественные параметры, а качественно отличаться от содержания образования их «ординарных» сверстников. Разработаны идеи качественной перестройки – «обогащения содержания образования», под этим термином в дидактике понимается широкий спектр мер по качественной перестройке содержания образования таким образом, чтобы оно наиболее полно отвечало задаче развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка. Однако, к сожалению, одаренные дети сталкиваются в школе с большим количеством проблем, одна из которых – академическая неуспеваемость.

Уникальность, непохожесть, инакость, исключительность каждого одаренного ребенка; недостаточная теоретическая подготовка и отсутствие практического опыта некоторых педагогов и психологов, работающих с детьми; неготовность специалистов принимать далеко не всегда «удобного» в общении одаренного ребенка (иногда — страх потерять авторитет, оказавшись некомпетентным при взаимодействии с эрудированными, нетрадиционно мыслящими учениками); ичностные особенности ребенка, конфликт стиля подачи учебного материала учителем и восприятия информации учеником, межличностный конфликт ребенка со сверстниками или с учителем, снижение учебной мотивации вследствие несоответствия познавательных потребностей и реальной учебной программы, – все эти причины (или даже одна из них) могут привести к школьной дезадаптации, к неуспеваемости ребенка.

Кроме того, в настоящее время специалисты говорят еще об одной причине возникновения проблем обучения одаренных детей – о наличия у них, наряду с одаренностью, проблем со здоровьем, и в частности — Синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Функционирование одаренных детей может осложняться проблемами со здоровьем, зачастую сочетающихся с одаренностью. В последние годы подобное сочетание называют «двойной исключительностью». По отношению к одаренному ребенку у взрослых (и у родителей, и у педагогов) формируются определенные ожидания, продиктованные его неординарными способностями. Однако ребенок не в состоянии соответствовать этим ожиданиям в силу своих физиологических особенностей, сопутствующих СДВГ.

Некоторые характеристики одаренных детей и детей с СДВГ являются внешне схожими. Так, и одаренный ребенок, и гиперактивный могут проявлять беспокойство на уроке, совершать много движений, отвлекаться, терять интерес к занятиям. Однако происходит это по разным причинам: в одном случае — вследствие физиологических особенностей и невозможности длительное время концентрировать внимание. В другом — от скуки, несоответствия уровня сложности учебного материала потребностям ребенка. Следовательно, и стратегии нормализации ситуации должны носить разный характер. Для одаренного ребенка можно предложить нестандартное увлекательное задание. Для ребенка с СДВГ — дать возможность сменить деятельность или отдохнуть.

Выбор стратегии взаимодействия с детьми, обладающими двойной исключительностью, предполагает изучение присущих им характеристик и одаренности, и СДВГ. Значит, необходима диагностика одаренности и СДВГ на ранних этапах развития ребенка и качественный (а не только количественный) анализ ее результатов.

Линда Крегер Сильверман отмечет, что у одаренных детей трудно выявить СДВГ: чем лучше развито абстрактное мышление ребенка, тем легче он адаптируется к ситуации, вырабатывая самостоятельно такую стратегию, которая камуфлирует проблему. В результате ни родители, ни педагоги не в состоянии сразу распознать СДВГ. С другой стороны, одаренность маскируется неспособностью обучения, характерной для ребенка с СДВГ. Педагог, испытывая трудности обучения, общения с гиперактивным ребенком, далеко не всегда может оценить его выдающиеся способности в отдельной области знаний или деятельности. Неспособность к обучению маскирует интеллект, и ребенок с СДВГ может создавать впечатление не одаренного, а посредственного ребенка.

В процессе диагностики важно рассматривать сильные стороны дважды исключительных детей скорее отдельно от их слабых сторон, не усредняя их баллы. Например, в тесте Векслера, высокоодаренный ребенок может получить 19 в одном субтесте (например, «Словарный») и 7 в другом (например, в субтесте «Шифровка», который измеряет зрительно-моторную координацию). Подобное расхождение может быть характерно для большинства дважды исключительных детей. Когда оба эти балла усредняются, сильные стороны и недостатки аннулируют друг друга, и показатели развития ребенка соответствуют средним (13), а сам ребенок в соответствии с этими количественными показателями – представителем “среднего касса” учащихся, а не высокоодаренным. Интерпретация сложных профилей дважды исключительных детей требует идти дальше шаблонных (стандартных тестовых) интерпретаций и поиска свидетельств сильных сторон и слабостей (недостатков) в поведении ребенка дома и в школе.

Дети с двойной исключительностью, несмотря на одаренность, зачастую (в силу физиологических и психологических особенностей) не в состоянии усвоить программу для одаренных детей. Ведь подобные программы направлены либо на ускорение, либо на интенсификацию, что может пагубно сказаться на успехах ребенка, основные черты которого – дефицит активного внимания, импульсивность, гиперподвижность.

Таким образом, воспитание и обучение детей с двойной исключительностью должно строиться с учетом

наличия как одаренности, так и проблем со здоровьем (в данном случае — СДВГ).

Дети с двойной исключительностью представляют собой в высшей степени разнородную группу учащихся. Однако наблюдения за ними, анализ теоретических материалов и собственных исследований позволил выявить некоторые характерные черты представителей данной категории:высокая познавательная активность, широкий спектр интересов, способность к целостному восприятию мира и отдельных ситуаций, способность к «инсайту», высокий уровень развития аналитических навыков,дивергентное мышление, изобретательность в решении заданий, компенсирующая трудности в обучении, неравномернось развития учебных навыков, проблемы школьного обучения, неуклюжесть, проблемы с крупной и мелкой моторикой, плохой почерк, неаккуратность выполнения письменных работ, эмоциональная лабильность, импульсивность, конфликты с учителями и сверстниками и др.

Психолого-педагогическая помощь детям с двойной исключительностью предполагает:

1. принятие исключительности ребенка

2. учет особенностей одаренного ребенка

3. учет специфики развития и поведения детей с СДВГ

4. комплексный подход в решении проблемы воспитания и обучения

5. индивидуализация процесса обучения

– выявление эффективной стратегии учебной деятельности

– генерализация данной стратегии

– составление графика работоспособности

6. анализ ситуации, провоцирующей проблемы поведения и обучения, отработка навыков конструктивного поведения в

сложных ситуациях, обучение приемлемых способов выражения негативных эмоций

7. учет непосредственного социального окружения.

Основным направлением психолого-педагогической коррекции, соответствующим запросам педагогов и родителей, как правило, является обучение ребенка навыкам управления поведением. Между тем, подобная работа зачастую не только не приносит желаемых результатов, но и ухудшает ситуацию, поскольку не учитывает физиологических и психологических особенностей детей данной категории. Школьные трудности не исчезают, а нарастают, снижается мотивация обучения, вплоть до полного отказа посещать школу.

Эмоциональные расстройства – характерная особенность детей и подростков с ММД, лежащей в основе

синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (Г.Б. Леви, 1995). И если дети не получают помощи в решении этих проблем

в начальной школе, в дальнейшем трудности обучения отходят на второй план, возникают проблемы личностного характера и межличностного общения, и ребенок в первую очередь нуждается в эмоциональной поддержке, в формировании адекватной самооценки.

Поддержка взрослых должна носить комплексный, когда учитель, психолог, родители объединяют свои усилия для оказания помощи, для выработки единой стратегии и созвучных тактик взаимодействия с ребенком.

Главный акцент в работе с ребенком необходимо сделать на постановке и достижении персональных целей, на развитии эмоционального интеллекта, на формировании адекватной самооценки и навыков саморегуляции, что поможет благоприятному прохождению ребенком данного этапа возрастного развития, будет способствовать его личностному росту, решению эмоциональных проблем.

Индивидуализация обучения — важнейший фактор, влияющий на формирование учебных навыков (Занков Л. В., Зверев М. В., 1973; Кирсанов А. А., 1963; Монина Г. Б., 2004). Учитель должен создать условий для самоиндивидуализации» ученика, для выявления каждым учеником собственного стиля учебной деятельности и на переход к саморегуляции. Это особенно эффективно именно при обучении одаренных детей, для которых свойственно экспериментирование, поиск необычных, эффективных стратегий поведения. Однако эмоциональность, увлекаемость, импульсивность, неспособность закончить начатые проекты, – все это требует особого внимания и помощи взрослого в обучении ребенка использованию найденной эффективной стратегии в различных ситуациях, учебных и жизненных.

Монина Галина Борисовна, к.п.н., доцент кафедры «Психология» Санкт-Петербургской Академии управления и

экономики.

Источник

Автор статьи: Артём Чернов. Специалист по физиологии психической деятельности, канд. биол. наук

Эта идея очень часто звучит примерно в такой формулировке:

«Дети с СДВГ – особенные, из них вырастают выдающиеся бизнесмены, учёные и политики».

Скорее, бизнесмены и политики вырастают – из кого угодно, а с учётом того, что в популяции по разным оценкам от 5 до 22% людей в детском возрасте имеют признаки дефицита внимания или характер «гиперактивных», то, естественно, какой-то процент «бизнесменов и политиков» будет вырастать и из них. Но в действительности большинство детей с симптомами СДВГ не демонстрируют каких-либо уникальных талантов. Более того, очень часто эти нарушения в регуляции активности мозговых систем никак не способствуют продуктивной и высокоэффективной работе и каким-либо социальным достижениям. В обычной жизни такие дети зачастую получают ярлык ленивых, упрямых, непослушных или даже (в более старшем возрасте) «раздолбаев».

—

«Исследования IQ у детей с СДВГ показывают, что в группе у них, как правило, средний IQ несколько ниже, чем у детей без СДВГ. Эта групповая разница оценивается примерно в 9 баллов IQ.»

// Differential Brain Development with Low and High IQ in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder https://journals.plos.org/plosone/article…

—

Однако существуют разные типы нарушений в активности мозговых систем – вполне возможно, что «недостаточность» внимания будет существовать на фоне апатии, проблем с мотивацией, неуверенностью и постоянным беспокойством по поводу выполнения заданий, что приведет к сниженной активности (в некоторых случаях проблемы с функцией внимания просто затеряются в общей массе различных проявлений дефицита активирующих влияний на кору мозга).

Тем не менее, ничто не мешает такому ребёнку, родившемуся, например, в семье политиков – найти своё место во властных структурах, при наличии харизмы и других качеств, необходимых для успешной карьеры в этой сфере. А импульсивность для политика, как мы знаем, – совсем не помеха. Только вот у такого политика будут проблемы с долговременным планированием (например, умением оценивать долгосрочные экономические стратегии) – он будет стремится получить всё «здесь и сейчас», любой ценой («цель оправдывает средства»).

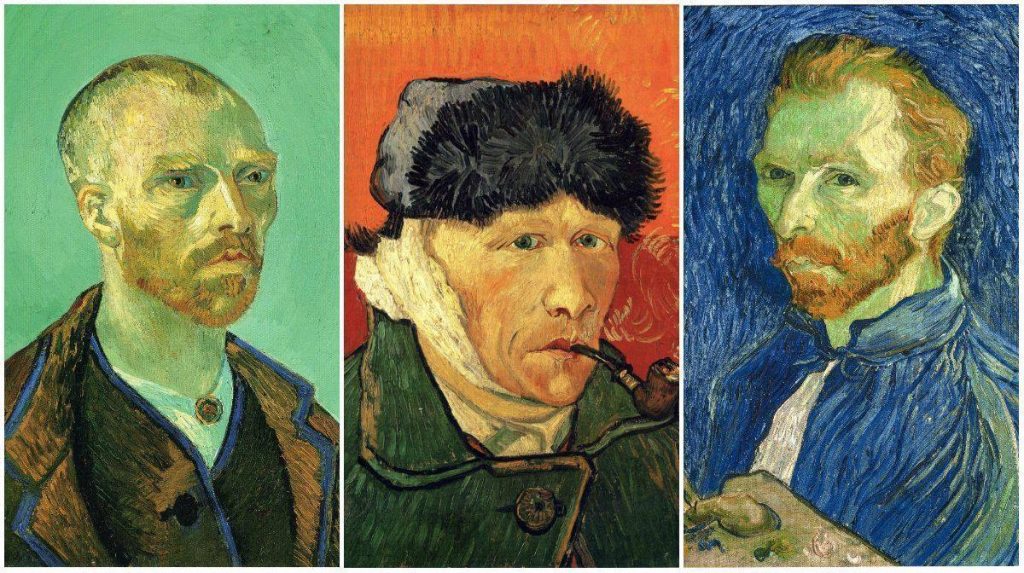

Ничто не мешает ребёнку с СДВГ стать и талантливым художником или поэтом. И не беда, если он так и не сможет устроить нормальную семейную жизнь или будет, например, откусывать друзьям мочки ушей в кабаках, играть в азартные игры, систематически терпеть банкротства и т. д. Как мы понимаем, на художественное качество работ всё это не влияет.

Всего лишь лет 20-30 назад иной характеристики симптомам СДВ(Г) кроме как отнесения их к «особенностям личности» (акцентуации) или даже к «дурному характеру», – вообще не было альтернативы. Если такому ребёнку не повезло, и он родился в семье с «низкой социальной ответственностью» – им никто не занимается и развитие пущено на самотёк, то существует ненулевая вероятность, что он вообще пойдёт по «кривой дорожке»: станет алкоголиком или наркоманом, не будучи в состоянии минимально адаптироваться к требованиям нормальной социальной жизни. Да, антисоциальное расстройство личности – тоже одно из коморбидных симптоматике СДВ(Г) личностных расстройств.

Таким образом, СДВ(Г) само по себе не имеет отношения ни к интеллектуальным способностям, ни к творческому потенциалу, ни к прочим «задаткам».

Это две совершенно параллельных, не связанных между собой, вещи. Им ничего не мешает существовать совместно, однако одно никак не влечёт за собой другое и не способствует ему.

Все утверждения «об особых задатках» человека с синдромом дефицита внимания не имеют под собой никаких оснований – в действительности, корреляцию этих признаков между собой никто никогда не изучал, поэтому какие либо выводы о прямом обусловливании одного другим – чисто спекулятивны.

Те же, кто пытается сформировать представление о характеристиках и личностных особенностях зрелого носителя СДВ(Г), опираясь на стихийный опыт наблюдения за СДВГ-представителями из своего круга общения, обычно совершают так называемую «систематическую ошибку выжившего» (один из типов когнитивных искажений).

Более того, можно однозначно утверждать, что люди, страдающие, например, алкоголизмом, хронические курильщики (неспособные отказаться от этой привычки) или вообще – патологически зависимые от чего-либо (в том числе, и в социальном смысле) гарантированно имеют нарушенную активность модулирующих систем мозга, которая, собственно, и приводит к формированию в процессе развития соответствующего профиля личности и приобретению патологических форм саморегуляции – за счет использования внешних стимулирующих/расслабляющих агентов.

Это говорит о проблемах с работой естественных механизмов переключения активирующих-инактивирующих систем мозга. Те случаи СДВГ, рост которых фиксируется статистикой (обращения за врачебной и/или психосоциальной помощью), как правило, связаны с семьями с высоким социальным уровнем жизни и относительным благополучием – в противном случае проблема зачастую даже не будет распознана как некое отдельное расстройство, которое необходимо корректировать.

Отсутствие самоорганизованности, хроническая усталость, невозможность длительно сосредотачиваться на чём-либо, приводящая к низкому качеству работы, отсутствию дисциплины во взрослом состоянии и даже крайне высокий риск возникновения патологических зависимостей – также зачастую является следствием не выявленного «дефицита внимания» и прочих нарушений в работе модулирующих систем мозга (которые приводят к симптоматике «исполнительной дисфункции»).

На эти нарушения могут указывать и такие проявления: хаотическая сумбурная жизнь, постоянная смена работы и партнеров, гиперответственность, перфекционизм, болезненное внимание к мелочам, неспособность отпустить размышления «о проблемах» (зацикливание, персеверации) и множество, множество других психологических симптомов и «черт характера».

Скорее есть все основания ожидать, что проблемы с активностью модулирующих систем мозга (на некоторые из них однозначно указывает синдром дефицита внимания и исполнительная дисфункция) у среднестатистического ребёнка, родившегося в обычной семье, приведут к недостаточному уровню удовлетворенности социальной жизнью и многочисленным проблемам с тем, чтобы организовать своё будущее – стабильно адаптироваться в социуме.

Таким образом, наличие определенного личностного потенциала в виде когнитивных и творческих ресурсов может способствовать такой адаптации, но сам потенциал не вытекает непосредственно из симптоматики СДВ(Г).

Источник

С каждым годом количество детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ) становится больше. Эта патология крайне редко встречается изолированно, обычно она сопровождает эмоциональные и поведенческие расстройства. Такая картина наблюдается примерно в половине всех случаев.

С каждым годом количество детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ) становится больше. Эта патология крайне редко встречается изолированно, обычно она сопровождает эмоциональные и поведенческие расстройства. Такая картина наблюдается примерно в половине всех случаев.

СДВГ очень тяжело поддается диагностике, а сопутствующие заболевания только усугубляют ситуацию. Коррекция данного расстройства должна осуществляться комплексно. С маленьким пациентом работают психиатры, социальные работники, логопеды, дефектологи, педагоги, а также врачи разной специализации. Но диагностировать у ребенка СДВГ может только врач-психиатр.

Первые проявления этой патологии можно заметить в самом раннем возрасте, но в большинстве случаев синдром диагностируется очень поздно. Поскольку коррекционная работа начинается в момент, когда нарушения явно видны, они уже закрепились и стремительно прогрессируют, то лечение бывает очень длительным и сложным. Справиться с проблемой быстрее можно, если терапию начать в адекватный возрастной период. В этом случае качество жизни детей, их социальное функционирование будет заметно улучшено.

Особенности патологии

Синдромом дефицита внимания называют гиперкинетическое расстройство, для которого характерна гиперактивность, не свойственная возрасту ребенка, а также неустойчивым вниманием. При данной патологии полностью отсутствует устойчивая мотивация к видам деятельности, требующих от ребенка усилий воли. Ребенок, имеющий в анамнезе СДВГ, не может адаптироваться к большинству сфер деятельности.

Выявить патологию можно по таким проявлениям:

- Гиперактивность. Для этого состояния характерны активность и возбудимость, не укладывающиеся в общепринятые нормы. Такое поведение ребенка доставляет много проблем не только его окружению, но и ему самому. Причиной развития такого состояния является ослабленная нервная система, при ее переутомлении и возникает гиперактивность.

- Нарушение внимания. Если речь идет о СДВГ, то данный симптом рассматривается как основной. Внимание является сложной психической функцией, и если она нарушена мозг не в состоянии сфокусироваться на определенном объекте. Если на ребенка воздействуют внешние раздражители, то его внимание начинает очень быстро переключаться с одного объекта на другой. Этот процесс также могут запустить случайно возникшие образы и ассоциации.

- Импульсивность. Ребенок не может контролировать свое поведение так, как этого требует от него окружающая среда. Например, во время занятия он начинает свою деятельность еще до того, как получит конкретные указания. Окружающие в этом усматривают беспечность, легкомысленность и невнимательность.

.jpg)

Такая патология, как СДВГ, не означает, что у ребенка обязательно будет низкая умственная активность. Могут отсутствовать сопутствующие психические или соматические заболевания.

Причины формирования

Наука до сих пор не может дать точного ответа на вопрос, как возникают те или иные психические расстройства. С синдромом дефицита внимания дело обстоит так же. Однако данных, собранных в ходе различных исследований, хватило для того, чтобы сделать некоторые предположения относительно причин развития СДВГ:

- патология может развиваться под воздействием ряда биологических факторов. Прежде всего к ним относятся негативные процессы, развивающиеся на фоне органических поражений мозга и ЦНС. Достоверно известно, что синдром передается по наследству. Генные мутации приводят к сбою обменных процессов в головном мозге человека. Изменить работу нейромедиаторных систем также могут некоторые лекарства и химические вещества;

- сказаться на работе головного мозга могут его органические поражения. Чаще всего к развитию синдрома приводят патологические процессы, происходящие во внутриутробном периоде. Если плод испытывал недостаток в кислороде (гипоксия) или беременность была отягощена другими факторами, то вероятность развития СДВГ у ребенка возрастает в несколько раз. В группу риска входят дети, рожденные слишком молодыми женщинами (до 20 лет) или роженицами старше 40 лет. Негативно сказывается употребление будущей мамой алкоголя, табакокурение и прием некоторых лекарственных препаратов;

- семейные факторы также сказываются на психическом и психологическом здоровье ребенка. Спровоцировать развитие синдрома или усугубить состояние ребенка могут постоянные скандалы в семье, наличие родственников, страдающих алкоголизмом, криминальное окружение. Низкое социальное положение, сочетающееся с другим факторами, может стать причиной не только СДВГ, но и более серьезных проблем с психикой.

Есть ряд факторов, не оказывающих прямого влияния на развитие синдрома, но они могут усугубить ситуацию при наличии других предпосылок. Например, неблагоприятная окружающая среда может стать причиной того, что в детский организм попадут тяжелые металлы и их соединения. К второстепенным факторам можно отнести несбалансированное питание (недостаток витаминов и других полезных веществ).

Несмотря на то, что чаще в группу риска попадают дети из семей с низким социальным положением, синдром встречается в самых разных слоях общества. Согласно статистике, СДВГ встречается одинаково часто на всех континентах, среди представителей всех национальностей и рас. Но одна закономерность все же была выявлена: данному расстройству больше подвержены мальчики, чем девочки (3:1).

Принципы диагностики

Как уже упоминалось, лечение СДВГ у детей осложнено еще и тем, что данная патология достаточно трудно диагностируется. Три основных симптома, перечисленных выше, далеко не всегда являются основанием для постановки диагноза. Врач должен длительное время наблюдать за пациентом для оценки его поведения.

Главным условием должно быть несоответствие активности и импульсивности возрасту. Это же касается и неустойчивости внимания. Таким образом, гиперактивность и нарушения внимания не являются поводом для постановки диагноза, но эти проявления подтверждают его правильность. СДВГ диагностируется при наличии 18 других клинических симптомов, при этом должны быть соблюдены такие условия:

- Длительность проявления. Тревожные симптомы должны отмечаться на протяжении большого периода времени (не менее 6 месяцев). Степень их выраженности должна быть достаточно высокой, чтобы можно было говорить о плохой адаптации ребенка;

- Постоянство. Поведение ребенка мало зависит от конкретной сферы деятельности, нарушения адаптации отмечаются практически в каждой из них (минимум 2);

- Выраженность. У ребенка возникают сложности с обучением, несмотря на то, что уровень его интеллекта находится в норме. Проблемы наблюдаются во всех видах деятельности и социальных контактах.

- Симптомы должны возникнуть и ярко проявиться в довольно раннем возрасте (до 7 лет).

- Другие психические расстройства должны быть исключены, то есть клиническая картина должна быть обусловлена только СДВГ, а не протеканием другого заболевания. Единственным исключением могут быть расстройства аутистического спектра, допускается их сочетание с синдромом дефицита внимания.

Основным методом диагностики является наблюдение и сбор информации. Тем не менее должно быть осуществлено и общемедицинское обследование. На этапе диагностики проводятся консультации нейропсихолога, логопеда и дефектолога.

Диагностика СДВГ должна быть дифференцированной. В ходе ее проведения необходимо исключить тревожные расстройства, эндокринные заболевания, нарушения слуха, дисграфию и дислексию, эпилепсию, шизофрению и т.д.

Особенности лечения

Специалисты, осуществляющие лечение СДВГ у детей, должны в своей работе использовать биопсихосоциальный подход. То есть терапия должна быть комплексной и затрагивать разные аспекты.

В нее включаются медикаментозные методы, психологическая и педагогическая помощь, дефектологическая и нейропсихологическая коррекция:

- психологическая помощь. Психотерапевт используется различные методики воздействия на ребенка. Выбор конкретной техники зависит от особенностей протекания заболевания и наличия сопутствующих расстройств, а также от того, какой симптом ярче выражен. Наиболее успешными при решении такого рода проблем являются когнитивно-бихевиоральная психотерапия и психолого-педагогическая коррекция;

- медикаментозная терапия в большинстве случаев вводится на начальных этапах лечения. Это позволяет уменьшить проявление некоторых симптомов и усилить эффективность психотерапевтических методов воздействия. Выбор препаратов должен осуществлять врач после тщательного обследования ребенка. При лечении пациентов дошкольного возраста рекомендуется придерживаться принципов монотерапии, то есть в ходе лечения принимать только один лекарственный препарат за курс;

- социально-реабилитационное направление позволяет ребенку получить необходимую для адаптации в социуме помощь. Активная работа ведется с семьей. Как правило, дети с СДВГ растут в условиях гиперопеки и вседозволенности, но также к ним могут выдвигаться слишком много непосильных требований. Семейная терапия и обучение родителей позволяет значительно улучшить микроклимат в семье.

Лечение СДВГ должно учитывать особенности конкретного ребенка, то есть подход должен быть персонифицированным.

В ходе комплексного лечения СДВГ у детей удается заметно снизить степень выраженности симптомов патологии. Ребенок может повысить уровень своего социального функционирования и качество жизни.

По мере роста ребенка нарушения в обменных процессах мозга и нейромедиаторных системах приостанавливаются, а затем полностью компенсируются. В подростковом возрасте часть симптомов расстройства будет полностью отсутствовать, но основные могут сохраняться у взрослых на протяжении всей жизни. Чтобы сделать ее более качественной, необходимо своевременно обратиться к специалистам за психотерапевтической помощью.

Реабилитация

Если в ходе лечения детей СДВГ у детей был выбран правильный подход и соблюдался принцип комплексности, то положительные результаты не заставят себя ждать. Но для их закрепления необходимо осуществить ряд мероприятий, направленных на психосоциальную реабилитацию ребенка. Ведется такая работа по двум разным стратегиям, позволяющим сформировать или восстановить нарушенные расстройством навыки и знания. Это неизбежно приведет к улучшению социального функционированию ребенка с синдромом.

Если в ходе лечения детей СДВГ у детей был выбран правильный подход и соблюдался принцип комплексности, то положительные результаты не заставят себя ждать. Но для их закрепления необходимо осуществить ряд мероприятий, направленных на психосоциальную реабилитацию ребенка. Ведется такая работа по двум разным стратегиям, позволяющим сформировать или восстановить нарушенные расстройством навыки и знания. Это неизбежно приведет к улучшению социального функционированию ребенка с синдромом.

В эту работу вовлекается не только ребенок. Реабилитация не будет успешной без участия ближайшего окружения, учителей и воспитателей. Педагоги должны скорректировать учебную программу таким образом, чтобы она соответствовала возможностям ребенка и учитывала его особенности.

Но важнейшим условием выздоровления является изменение поведения родителей, а также их отношения к ребенку. Прежде всего, из речи мамы и папы должны исчезнуть слова «нет» и «нельзя». Это негативные методы воспитания, которые неприменимы к ребенку с СДВГ. Дело в том, что у таких деток довольно высокий порог чувствительности к различного рода наказаниям, а вот на похвалу они реагируют активнее. Если учесть эту особенность при построении взаимоотношений с детьми, то можно воспитательные мероприятия будут более успешными.

Еще одним условием для успешной адаптации ребенка является формирование адекватной самооценки. Добиться этого можно при сочетании индивидуальной и групповой психотерапии.

Источник