Синдром гипермобильности суставов на фоне мышечной гипотонии лечение

Синдром гипермобильности суставов – это заболевание, при котором наблюдается избыточная подвижность, сочетающаяся с патологическими симптомами со стороны опорно-двигательного аппарата. Обычно пациентов беспокоят суставные и мышечные боли. Возможны синовиты, бурситы, энтезопатии, повторные подвывихи, ранние артрозы, другие проявления. Диагноз выставляется на основании анамнеза, данных клинического осмотра. Для исключения иных заболеваний назначаются лабораторные и инструментальные исследования. Лечение включает медикаментозную терапию, ЛФК, коррекцию режима дня и двигательной активности.

Общие сведения

Синдром гипермобильности суставов (СГС) – патологическое состояние, которое следует отличать от асимптомной гипермобильности суставов (ГС), не сопровождающейся клиническими проявлениями. Распространенность СГС в популяции составляет около 4%. Женщины болеют чаще мужчин (5,6% и 1,9% соответственно). У 65% у пациентов имеются близкие родственники, страдающие тем же заболеванием, что свидетельствует о наследственной природе патологии. СГС ассоциируется с повышенным риском развития остеоартроза и других болезней костно-мышечной системы.

Синдром гипермобильности суставов

Причины

Генерализованная гипермобильность суставов – широко распространенное состояние. По данным исследователей, увеличение объема движений по сравнению со среднестатистической нормой выявляется у 6,9-31,5% жителей планеты, чаще – у женщин, уроженцев Азии, Африки, Ближнего Востока. В основе избыточной подвижности лежат мутации генов, отвечающих за формирование коллагена и тенаскина Х, которые входят в состав связок, сухожилий и суставных капсул.

Данная индивидуальная особенность передается по наследству, преимущественно по женской линии. Это нарушение – дисплазия соединительной ткани (ДСТ) потенцируется влиянием множества генов, при этом имеет значение уникальное сочетание аллелей обоих родителей, что объясняет значительную вариабельность проявлений ГС, неопределенную вероятность развития СГС, а также наличие или отсутствие симптомов соединительнотканной недостаточности со стороны других органов и систем.

Патогенез

Изменение структуры соединительной ткани приводит к снижению ее прочности и, как следствие – к повышению вероятности микротравм при физических нагрузках. Наряду с повторными микротравмами имеет значение снижение порога болевой чувствительности и наличие ортопедических аномалий, которые часто выявляются у больных с ДСТ – плоскостопия, дисплазии тазобедренных суставов, спондилолистеза, сколиоза.

Определенную роль играют вегетососудистые расстройства, которые также часто сопутствуют ДСТ. Все перечисленное обуславливает появление болей в мышцах и суставах на фоне физической активности. С возрастом проявления СГС усугубляются, потому что к врожденным аномалиям добавляются приобретенные патологические изменения – менископатии, энтезопатии, тендиниты, остеохондроз, развивающиеся на фоне базовых нарушений строения ОДС, повторных микротравм.

Симптомы

Первые симптомы обычно появляются в молодом возрасте. Больные предъявляют жалобы на мышечно-суставные боли после умеренной физической активности или незначительной травмы. Как правило, наибольшая интенсивность болей отмечается в голеностопных и коленных суставах. Признаки воспаления отсутствуют. Рецидивирующий характер боли вынуждает пациентов ограничивать двигательную активность, что ведет к детренированности, повышенной вероятности травматизации при физической нагрузке.

На фоне детренированности появляются мышечная слабость, повышенная утомляемость. Иногда после травм развиваются острые синовиты, типичными особенностями которых являются невоспалительный характер выпота и быстрое купирование симптоматики. Нередко беспокоят боли в спине. Интенсивность болевого синдрома может существенно варьироваться – от незначительных или умеренных болевых ощущений до упорных болей, существенно ограничивающих физические возможности пациента.

Поскольку СГС развивается на фоне врожденных нарушений синтеза белков, входящих в состав кожи, стенок сосудов, внутренних органов, у многих пациентов выявляются внесуставные проявления патологии. Типичными признаками являются чрезмерно растяжимая тонкая кожа, раннее развитие варикоза, появление синяков после незначительных травм. У некоторых больных обнаруживаются пролапс митрального клапана, опущение матки, почек, прямой кишки, грыжевые выпячивания различных локализаций.

Осложнения

У пациентов с СГС могут возникать повторные подвывихи суставов. Со временем боль начинает беспокоить даже при отсутствии значимых нагрузок, что связано с формированием менископатий, энтезопатий, бурситов, туннельных синдромов, других патологий. Отмечается повышенная вероятность раннего остеоартроза и остеохондроза. При манифестации вторичных поражений связочно-суставных структур жалобы видоизменяются, соответствуют клиническим проявлениям того или иного заболевания.

Наличие вегетативных нарушений, нередко выявляющихся при дисплазии соединительной ткани, утяжеляет течение болезни. На фоне постоянных артралгий, миалгий и дорсалгий, сочетающихся с обмороками, кардиалгиями, сердцебиением, ощущением нехватки воздуха, другими признаками вегетативной дисфункции, развиваются невротические расстройства.

Диагностика

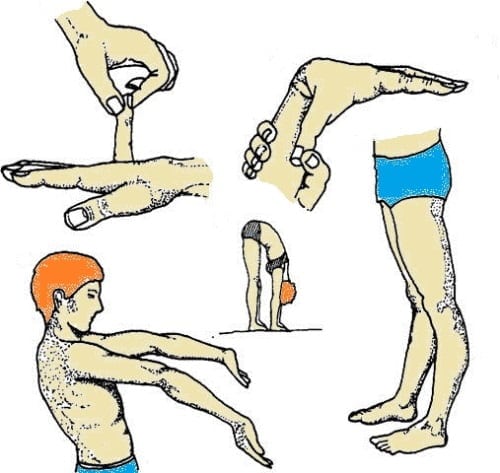

Синдром гипермобильности суставов диагностируют врачи-ортопеды или ревматологи. Для выявления повышенной подвижности применяют так называемый счет Бейтона – совокупность признаков, которые обнаруживаются при проведении простых тестов, не требующих дополнительного оборудования:

- Переразгибание мизинца. Выпрямленный мизинец отклоняется к тыльной стороне кисти до образования угла 90 градусов.

- Приведение I пальца. Удерживая большой палец другой рукой, его можно подвести вплотную к предплечью.

- Переразгибание локтевого сустава. Предплечье отклоняется в сторону плеча до 10 и более градусов.

- Переразгибание коленного сустава. Угол между бедром и голенью составляет 10 или более градусов.

- Повышенная гибкость позвоночника. В положении стоя пациент может полностью положить ладони на пол, не сгибая колени.

За первые четыре положительных признака начисляется по 1 баллу с каждой стороны, за пятый – 1 балл. Наибольшее возможное количество баллов – 9. Используя результаты теста и данные анамнеза, выявляют СГС на основе определенных диагностических критериев:

1. Большие критерии:

- 4 и более балла по шкале Бейтона;

- жалобы на боли в 4 или более суставах на протяжении 3 или более месяцев.

2. Малые критерии:

- 1-3 балла по счету Бейтона для молодых пациентов и 0-2 балла для людей старше 50 лет;

- артралгии в 1-3 суставах или люмбалгии в течение 3 и более месяцев, спондилез, спондилолистез;

- наличие в анамнезе вывихов более чем в 1 суставе или повторных вывихов сустава;

- поражение околосуставных тканей: бурсит, тендинит, энтезопатия, эпикондилит и др.;

- высокий рост, худощавость, арахнодактилия, длинные ноги;

- изменения кожи: атрофии, чрезмерная растяжимость, стрии и т. д.;

- миопия либо нависающие веки;

- варикоз нижних конечностей, опущение внутренних органов, грыжи.

Для постановки диагноза необходимо 2 больших признака, 1 большой и 2 малых признака либо 4 малых признака. План обследования при подозрении на СГС определяется жалобами больных, может включать рентгенографию, КТ, МРТ различных сегментов, другие визуализационные методики. Для исключения ревматических болезней выполняют соответствующие лабораторные исследования.

Дифференциальная диагностика

Гипермобильность суставов, сочетающаяся с симптоматикой со стороны артикулярных, периартикулярных и мышечных тканей встречается при ряде других заболеваний, что обуславливает важность дифференциальной диагностики. В первую очередь СГС различают с синдромами Марфана и Элерса-Данлоса. В ряде случаев может потребоваться дифференцировка с синдромом Луиса-Дитца, несовершенным остеогенезом, иными патологиями.

Лечение синдрома гипермобильности суставов

Лечение СГС длительное, осуществляется в амбулаторных условиях. Центральное место в плане терапевтических мероприятий занимает коррекция образа жизни и режима физической активности. По показаниям немедикаментозные методы лечения дополняют лекарственной терапией.

Немедикаментозные методики

При применении физиологических способов нормализации состояния больных важны комплексный подход и раннее начало лечения. Особое значение немедикаментозные методы имеют в терапии пациентов младше 20 лет, у которых нередко удается существенно уменьшить проявления СГС в течение дальнейшей жизни. Рекомендуются:

- Оптимальный режим дня. Включает достаточное количество сна, чередование периодов работы и отдыха, регулярное полноценное питание. Важной частью режима является ежедневная умеренная физическая активность для профилактики детренированности.

- Коррекция двигательных стереотипов. Предусматривает отработку правильной техники движений. Осуществляется врачами ЛФК. Направлена на исключение нефизиологических нагрузок, предупреждение перегрузок, повторной травматизации.

- Кинезиотерапия. Разрабатываются комплексы статических и динамических упражнений для укрепления мышц в проблемных зонах. Комплексы ЛФК выполняются вначале со специалистом, затем – индивидуально в домашних условиях, по показаниям дополняются остеопатией, миофасциальным релизингом, механотерапией.

- Фиксация. Производится индивидуальный подбор ортезов. В ходе подбора учитываются уровень активности пациента, локализация болевого синдрома, выраженность изменений в различных анатомических зонах.

- Физиотерапия. Назначается в период обострений. Направлена на ликвидацию болевого синдрома, стимуляцию восстановления тканей. Применяются лекарственный электрофорез, лазеротерапия, магнитотерапия, другие методики.

Медикаментозные методы

В большинстве случаев для устранения болевого синдрома достаточно немедикаментозных мероприятий в сочетании с использованием местных средств (гелей, мазей) с отвлекающим и противовоспалительным эффектами. При недостаточной результативности показаны:

- Стимуляторы белкового обмена. В перечень рекомендованных средств входят кальцитонин, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота, витамины группы В, минеральные комплексы, другие препараты, способствующие активизации образования коллагена, обеспечению баланса окислительно-восстановительных процессов.

- Корректоры обмена глюкозаминогликанов. Применяются медикаменты из группы хондропротекторов – глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат и др.

- Стабилизаторы минерального обмена. Используются средства, содержащие различные формы витамина Д (эргокальциферол, альфакальцидол и аналоги), препараты кальция.

- Корректоры биоэнергетического состояния. Назначаются лекарства, в состав которых входят фосфолипиды и полиненасыщенные жирные кислоты (лецитин), рибоксин, мельдоний, незаменимые аминокислоты.

Медикаментозную терапию проводят несколько раз в год курсами продолжительностью около 2 месяцев с интервалом между курсами не менее 2-3 месяцев. Обычно курс включает по одному препарату из каждой группы. В начале следующего курса средства заменяют. Прием лекарств чередуют с физиотерапией. НПВС при синдроме гипермобильности суставов применять не рекомендуют из-за незначительной выраженности воспаления и возможного негативного влияния медикаментов на состояние соединительной ткани.

Прогноз

Прогноз благоприятный. При соблюдении рекомендованного режима активности, выработке правильных двигательных стереотипов большинство больных ведет обычный образ жизни, полностью сохраняет трудоспособность. В отдельных случаях возможно тяжелое течение с повторными эпизодами нетрудоспособности, необходимостью индивидуальной адаптации, иногда – вынужденной сменой профессии.

Профилактика

Первичная профилактика не разработана из-за врожденного характера патологии. Вторичные профилактические меры включают раннее выявление и регулярное наблюдение пациентов с гипермобильностью суставов, индивидуальный подбор физических нагрузок, профориентацию, разъяснение особенностей течения болезни для предупреждения невротических расстройств, создания настроя на необходимость коррекции в течение всей жизни.

Источник

Гипермобильностью суставов называется состояние, для которого характерно превышение амплитуды движений в сочленении в сравнении с физиологическими нормами. Второе название синдрома — соединительнотканная дисплазия. Гипермобильность считается патологическим состоянием, хотя она не сопровождается воспалением или деструктивно-дегенеративными изменениями в тканях. Но у людей с дисплазией вероятность развития заболеваний суставов значительно выше.

Ее раннее диагностирование (обычно в детском возрасте) позволит предупредить преждевременное разрушение сочленений. Лечение патологии не требует приема препаратов. Терапия направлена на укрепление суставов, повышение прочности мышц и связочно-сухожильного аппарата.

Механизм развития

Важно знать! Врачи в шоке: “Эффективное и доступное средство от боли в суставах существует…” Читать далее…

Стабильное функционирование опорно-двигательного аппарата человека зависит не только от прочности костей позвоночного столба и конечностей. Значение имеет и состояние связок, сухожилий, синовиальных сумок. Соединительнотканные структуры должны быть плотными, но в то же время гибкими и эластичными. Под воздействием нагрузок такие связки и сухожилия не рвутся, а слегка растягиваются. Они защищают сустав от повреждения, предупреждают его травмирование.

Гипермобильность суставов обусловлена генетически. Если родители в течение жизни часто подворачивают щиколотки, у них неестественно гнутся пальцы на руках, то и ребенок унаследует такое же патологическое строение связок и сухожилий. Из-за особенностей метаболизма нарушается синтез важнейших биоактивных веществ, которые являются структурными элементами соединительных тканей или принимают участие в их синтезе. К ним относятся:

- коллаген;

- протеогликаны;

- гликопротеины;

- некоторые энзимы.

В результате нарушения процессов биосинтеза соединительная ткань утрачивает плотность, становится чрезмерно растяжимой. У большинства жителей планеты состояние связочно-сухожильного аппарата входит в пределы нормы, и только у 10% людей диагностируется повышенная суставная подвижность.

Гипермобильность суставов — один из характерных признаков синдрома Элерса-Данлоса, синдрома Марфана, несовершенного остеогенеза. Если у человека обнаружена высокая растяжимость связок и сухожилий, проводятся дифференциальные исследования для исключения патологий.

Характерные особенности синдрома у детей

Гипермобильность суставов ранее считалась не патологией, а только особенностью строения опорно-двигательной системы человека. Гибких и пластичных детей родители стремились определить в различные секции. Считалось, что такое строение скелета способствует быстрому достижению значимых спортивных результатов. В настоящее время гипермобильность суставов у детей рассматривается, как отклонение от физиологической нормы. Ребенку с соединительнотканной дисплазией противопоказано заниматься некоторыми видами спорта:

- акробатикой и гимнастикой;

- бегом и биатлоном;

- футболом и хоккеем;

- прыжками в длину и высоту;

- самбо, карате, дзюдо.

Во время спортивных тренировок суставы взрослых и детей испытывают нагрузки, превышающие пределы прочности. У людей с нормальным строением сочленений это может стать только причиной травмирования — вывихов или растяжений. После проведения лечения спортсмены довольно быстро возобновляют тренировки. При гипермобильности события развиваются по другому сценарию. Любая, даже самая незначительная, травма может запустить деструктивные изменения в хрящевых, костных тканях, связках и сухожилиях, стать причиной остеоартрозов.

Врачи советуют родителям гибких и пластичных детей не спешить отводить их в спортивные секции. Такой ребенок нуждается в тщательном обследовании. Если у него диагностирована гипермобильность суставов, то придется забыть о легкой атлетике, силовых видах спорта, балете и спортивных танцах.

Причины и провоцирующие факторы

Гипермобильность сустава является одним из симптомов других заболеваний, но в большинстве случаев — это генетическая особенность. Человек даже не знает о необходимости коррекции такого состояния, а иногда и лечения. В некоторых случаях синдром не наследуется, а приобретается во время внутриутробного развития. Наиболее часто это происходит в первом триместре беременности, когда у эмбриона закладываются важнейшие внутренние органы. Спровоцировать расстройство выработки коллагена могут такие неблагоприятные факторы:

- проживание женщины в местах с плохой экологией;

- недостаток в рационе белков, жиро- и водорастворимых витаминов, микроэлементов;

- перенесенные во время вынашивания ребенка инфекционные патологии, особенно вирусного происхождения;

- частые стрессы, депрессивные состояния.

“Врачи скрывают правду!”

Даже “запущенные” проблемы с суставами можно вылечить дома! Просто не забывайте раз в день мазать этим…

>

Синдром гипермобильности не провоцируют внутренние или внешние факторы (лишний вес, избыточные физические нагрузки), что отличает его от большинства заболеваний. Он сам становится причиной развития патологий.

Повышенная растяжимость связок и сухожилий приводит к ускоренному изнашиванию суставных структур, особенно гиалинового хряща. Постепенно возникают деструктивно-дегенеративные изменения в тканях, снижающие функциональную активность сочленений и вызывающие появления негативной симптоматики.

Клиническая картина

Многие люди, даже не обращаясь к врачу, догадываются, что с их суставами не все в порядке. На это указывают часто возникающие вывихи и подвывихи, особенно голеностопа. Они стараются минимизировать вероятность травмирования, избегая подъема тяжестей и предпочитая обувь на низком каблуке. Если вывих все-таки произошел, то практически всегда у человека с гипермобильностью в полости сустава накапливается выпот. В большинстве случаев синовиальная сумка не воспаляется, а экссудат постепенно выводится из сочленения. Но начинают возникать болезненные ощущения при перемене погоды, остром переживании стресса, у женщин во время менструации. Для состояния суставной гипермобильности характерны и другие ярко выраженные симптомы:

- крепитация — специфические щелчки и хруст в суставе при ходьбе или сгибании-разгибании. Для состояния гипермобильности не служит признаком разрушения сустава, а возникает из-за неравномерного скольжения сухожилия относительно костного выступа;

- боль в спине, чаще в области поясницы. Может указывать на развитие сколиоза и смещение позвонков;

- развитие симптоматического продольного, поперечного или комбинированного плоскостопия. Чаще встречается у молодых женщин, сопровождается вечерней усталостью ног и невозможностью ношения обуви на высоком каблуке;

- околосуставные поражения. У пациентов старше 45 лет начинают часто воспаляться сухожилия, связки. Причиной патологического процесса становятся избыточные физические нагрузки или длительная ходьба.

У пациентов старше 35 лет нередко диагностируется симтомокомплекс гипермобильности суставов. Возникают болезненные ощущения, осложняется плоскостопие, учащается травмирование щиколоток. Такое состояние требует немедленного врачебного вмешательства, так как может привести к развитию артроза или артрита.

Симптомы общей интоксикации организма проявляются при развитии синовита, или воспаления синовиальной сумки после травмирования. У больного повышается температура тела, расстраивается пищеварение, возникают сильные головные боли. Существует вероятность инфицирования сустава болезнетворными бактериями.

Диагностика и лечение

Опытный диагност способен обнаружить патологию по внесуставным признакам гипермобильности. На высокую растяжимость связок указывают кожа без жировых прослоек, длинные тонкие пальцы, рост выше среднего, худощавое телосложение, нарушенный зубной ряд. Эти особенности организма основаны на специфическом строении соединительнотканных структур. Поставить диагноз помогает опрос пациента: он жалуется на частое травмирование, предрасположенность к появлению синяков после незначительного внешнего воздействия. Для дифференцирования синдрома гипермобильности суставов от артритов, остеоартрозов, коксартрозов, гонартрозов проводится ряд инструментальных исследований:

- УЗИ;

- рентгенография;

- магнитно-резонансная или компьютерная томография.

Их результаты также позволяют определить степень повреждения сухожильно-связочного аппарата, количество развившихся осложнений.

Лечение требуется только при развитии суставных патологий, спровоцированных гипермобильностью сочленений. Во всех других случаях пациенту рекомендовано укреплять мышечный корсет и связочно-сухожильный аппарат: заниматься лечебной физкультурой, плаванием или просто гулять на свежем воздухе. Облегчить нагрузки на проблемные суставы помогает ношение ортопедических приспособлений:

- эластичных бандажей;

- корректоров осанки;

- межпальцевых вкладышей.

Врачи также рекомендуют несколько раз в год посещать физиолечебницу для проведения процедур электрофореза, УВЧ-терапии, магнитотерапии, чтобы избежать развития деструктивно-дегенеративных изменений в тканях.

Людям с таким строением связок и сухожилий следует избегать ношения обуви на высоком каблуке, соблюдать осторожность при передвижении по неровной местности. Под запретом — активные спортивные тренировки, при которых суставы часто травмируются.

Похожие статьи

Как забыть о болях в суставах?

- Боли в суставах ограничивают Ваши движения и полноценную жизнь…

- Вас беспокоит дискомфорт, хруст и систематические боли…

- Возможно, Вы перепробовали кучу лекарств, кремов и мазей…

- Но судя по тому, что Вы читаете эти строки – не сильно они Вам помогли…

Но ортопед Валентин Дикуль утверждает, что действительно эффективное средство от боли в суставах существует! Читать далее >>>

загрузка…

Источник