Синдром картагенера у детей классификация

Синдром Картагенера – это генетическая патология цилиарного аппарата, ведущая к развитию хронических риносинуситов, бронхитов, бронхоэктазов, сочетающаяся с обратным расположением органокомплекса «сердце–лёгкие». Заболевание дебютирует в младенческом возрасте и характеризуется частыми гнойно-воспалительными процессами верхних и нижних дыхательных путей. Диагностируется с помощью лучевых методов исследования органов грудной клетки, биопсии слизистых оболочек бронхов или носа. В консервативной терапии используются антибиотики, кортикостероиды, бронхолитики. При необходимости выполняются хирургические операции в области назальных синусов, частичная резекция лёгких.

Общие сведения

Синдром Картагенера (триада Зиверта-Картагенера, синдром неподвижных ресничек) относится к наследственным болезням из группы первичных цилиарных дискинезий. Одним из первых в 1902 году заболевание описал российский врач А.К. Зиверт. В 1933 году швейцарский терапевт М. Картагенер детально изучил триаду и доказал её наследственную природу. Синдром Зиверта-Картагенера является редкой генетической патологией и встречается у 1 новорождённого на 25 000 – 50 000 родившихся живыми детей. У 50% пациентов с данным пороком встречается полная транспозиция (зеркальное расположение) внутренних органов. Патология нередко сочетается с другими врождёнными аномалиями (полидактилия, «заячья губа», глухонемота и прочие).

Синдром Картагенера

Причины

Причиной возникновения триады Картагенера являются мутации генов, отвечающих за нормальное функционирование ресничек и жгутиков различных клеток человеческого организма. Генетические дефекты передаются по аутосомно-рецессивному типу наследования. Первичная цилиарная дискинезия наблюдается у нескольких членов одной семьи. Заболевание проявляется у половины носителей мутантных генов. У родственников больного могут отсутствовать один или несколько признаков классической триады.

Патогенез

Из-за генетического дефекта нарушается синтез структурных белков жгутиков и ресничек. Цилиарный аппарат больного неподвижен или колеблется асинхронно. Во внутриутробном периоде из-за неправильного движения реснитчатого эпителия эмбриона должным образом не выполняется поворот внутренних органов, что приводит к их полному или частичному обратному расположению.

Неспособность мерцательного эпителия дыхательных путей к синхронному движению резко снижает дренажную функцию респираторной системы. Мокрота застаивается. При присоединении вторичной инфекции легко возникают очаги воспаления, формируются бронхоэктазы. Неподвижность или аномальное колебание ресничек эпителия, выстилающего придаточные пазухи носа и евстахиеву трубу, провоцирует рецидивирующие синуситы, евстахииты и отиты. Отсутствие или дисфункция жгутиков сперматозоидов затрудняет их передвижение и является причиной снижения способности к оплодотворению у мужчин.

Симптомы

С первых месяцев жизни у детей с синдромом Картагенера неподвижных ресничек возникают частые рецидивирующие эпизоды насморка и кашля, сопровождающиеся подъёмом температуры до фебрильных цифр. Выделения из носа обычно бывают гнойного характера. Нередко к явлениям ринита присоединяются признаки евстахиита и отита. Дети испытывают головные боли распирающего характера, пульсирующую «стреляющую» боль в ушах.

К 2-3 летнему возрасту у ребёнка происходит хронизация бронхита, кашель становится постоянным. Отделяется слизисто-гнойная (жёлто-зелёная) мокрота. Присоединяется синдром обструкции верхних дыхательных путей. Больного периодически беспокоят приступы мучительного непродуктивного кашля, одышка при физической нагрузке. Рецидивирующие пневмонии носят затяжной характер. Увеличивается количество госпитализаций, удлиняются сроки лечения в стационаре. Синусит также приобретает хроническое течение. В полости носа и придаточных пазухах нередко разрастаются полипы. Появляется постоянная заложенность носа.

Из-за хронического кислородного голодания и частых респираторных инфекций страдает общее развитие ребёнка. У таких пациентов снижается аппетит, выявляется недостаточная масса тела, отставание в росте. Наблюдается общая слабость, повышенная утомляемость, ухудшаются способности к обучению. Синдром Картагенера часто является причиной бесплодия у взрослых мужчин.

Осложнения

Острые респираторные заболевания часто встречаются в младшей возрастной группе. По этой причине синдром Зиверта во всём мире выявляется у детей в основном в 3,5–4-летнем возрасте. К этому времени успевают сформироваться бронхоэктазы. Последствия болезни разнообразны. Хроническое воспаление среднего уха приводит к тугоухости или глухоте. Риносинуситы, полипозные разрастания в носу и его придаточных пазухах вызывают резкое снижение обоняния. Бронхоэктазы являются очагом хронической инфекции и провоцируют развитие грозных осложнений. У пациентов с триадой Картагенера часто развивается системный амилоидоз, формируется лёгочно-сердечная и почечная недостаточность. Нередко случаются эпизоды кровохарканья.

Диагностика

Врачи–педиатры первыми сталкиваются с проявлениями триады Картагенера у маленьких пациентов. При осмотре таких детей можно выявить признаки хронической гипоксии. Губы, носогубный треугольник, кончики пальцев приобретают синюшный оттенок. Дистальные фаланги пальцев рук утолщаются подобно барабанным палочкам, ногти приобретают вид часовых стёкол (синдром Мари-Бамбергера). Для окончательного подтверждения диагноза выполняются:

- Физикальное исследование. Перкуторно выявляется смещение кардиальной тупости вправо. При аускультации лёгких выслушиваются жёсткое дыхание и обилие сухих и влажных мелко- и среднепузырчатых хрипов, которые могут исчезать после откашливания. Сердечный толчок и верхушечный тон определяются в 5-ом межрёберном промежутке справа от грудины.

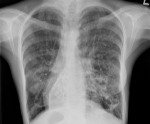

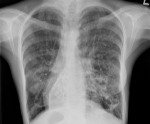

- Лучевая диагностика. На рентгенограмме грудной клетки наблюдаются правостороннее расположение тени сердца, зеркальная транспозиция лёгких. При исследовании назальных синусов часто выявляется недоразвитие фронтальных пазух. Компьютерная томография грудной полости помогает уточнить локализацию и распространённость бронхоэктазий.

- Функциональные методы исследования. Носят вспомогательный характер. На ЭКГ определяется декстрокардия – противоположное направление основных зубцов, признаки лёгочного сердца. При спирометрии (выполняется у детей от 5 лет и старше) выявляется снижение функции внешнего дыхания преимущественно по обструктивному типу.

- Биопсия. Забор материала производится в период ремиссии, не ранее 4-6 недель после купирования обострения. Биоптат слизистой оболочки носа или бронха исследуется с помощью электронной и световой микроскопии. Выявляются аномалии строения цилиарного аппарата, анализируются частота и синхронность колебания ресничек.

Возможно генетическое подтверждение диагноза, однако для синдрома неподвижных ресничек такой метод исследования считается нецелесообразным. Детские пульмонологи дифференцируют синдром Картагенера с муковисцидозом, кистозной гипоплазией лёгких, бронхоэктазами другой этиологии, бронхиальной астмой и первичными иммунодефицитными состояниями.

Лечение синдрома Картагенера

Заболевание генетической природы полностью излечить невозможно. Терапевтические мероприятия выполняются для улучшения качества жизни пациента, сохранения трудоспособности и минимизации последствий. Наследственный синдром является полиорганной патологией. В лечебном процессе также принимают участие оториноларингологи, при необходимости – и другие специалисты. Для первичного подбора базисной терапии лёгочных проявлений показана госпитализация в отделение пульмонологии. Осуществляется длительное консервативное ведение пациента. Используются следующие основные группы лекарственных средств:

- Антибактериальные препараты. При обострении бронхолёгочной патологии и гнойно-воспалительных процессов назальных придаточных пазух необходимы антибиотики. Препарат выбирают с учётом чувствительности микроорганизмов и применяют в зависимости от состояния пациента внутрь или парентерально.

- Кортикостероиды и бронхолитики. Показанием для назначения ингаляционных кортикостероидов, бета-адреномиметиков и холинолитиков является бронхоспастический синдром. При тяжёлой обструкции дыхательных путей применяют препараты системного действия. Топические назальные кортикостероидные гормоны рекомендуются при сочетании полипозного синусита с аллергическим ринитом.

- Муколитики. Назначают профилактическими курсами и при лечении обострений. Предпочтение отдаётся препаратам карбоцистеина, ацетилцистеина, амброксола. Рекомендуется пероральный приём. Исследования использования муколитиков при лечении цилиарных дискинезий в педиатрии доказали неэффективность их ингаляционного введения.

В лечении триады Зиверта-Картагенера широко применяются кинезитерапия, массаж грудной клетки, при необходимости выполняется бронхоальвеолярный лаваж. Иногда для улучшения носового дыхания, аэрации и дренажа назального синуса необходима хирургическая коррекция. В современной оториноларингологии такие операции выполняются преимущественно малоинвазивным эндоскопическим методом. Редко, при выраженных нагноительных процессах осуществляется резекция участка лёгочной ткани. При тяжёлой лёгочно-сердечной недостаточности возможна одномоментная трансплантация комплекса сердце-лёгкие.

Прогноз и профилактика

Прогноз заболевания зависит от распространённости бронхоэктазий, наличия лёгочного сердца и других осложнений. Полного выздоровления не происходит, но своевременная диагностика, чёткое выполнение врачебных рекомендаций позволяют значительно продлить жизнь пациента, улучшить её качество, полностью или частично сохранить трудоспособность.

В качестве первичной профилактики родителям больного ребёнка рекомендуется генетическое обследование перед планированием новой беременности. Пациенту необходимо получать полноценное высококалорийное питание, вести здоровый образ жизни. Для предупреждения обострений показана ежедневная ирригационная терапия – промывание носа и горла солевым раствором. Назначаются курсовые реабилитационные мероприятия. Желательна сезонная профилактическая вакцинация против пневмококка и гриппа.

Источник

Синдром Картагенера педиатрия характеризует как довольно редкий диагноз, возникающий в результате наследственной предрасположенности. В результате ее возникновения происходит нарушение двигательной функции эпителиальных ресничек, расположенных в слизистой носовых пазух. При синдроме Картагенера у детей дифференциальная диагностика показывает наличие основной триады наиболее распространенных симптомов:

- Образование расширений в бронхах, затрудняющих процесс дыхания – бронхоэктазов в виде цилиндрической формы

- Синусит, который развивается в результате неполноценного формирования околоносовой пазухи

- Неправильное расположение внутренних органов.

Синдром Картагенера у новорожденного: причины развития

В результате многочисленных исследований, и как показала дифференциальная диагностика синдрома Картагенера у детей, заболевание возникает в результате мутации на участках двенадцати генов. Наследование происходит по аутосомному рецессивному признаку. Синдром характеризуется недостаточным выделением белка, который отвечает за двигательную функцию эпителиальных ресничек. В результате реснички перестают двигаться, либо процесс происходит ассиметрично. Подобная патология называется первичной цилиарной дискинезией. Патогенез синдрома Картагенера у детей, указывает на развитие синдрома в результате возникающих нарушений на стадии эмбриогенеза.

Согласно статистическим данным, было установлено, что синдром Картагенера у новорожденного встречается в соотношении 1:16 000 детей. Как правило, в первые дни жизни, обнаружить заболевание крайне сложно, а иногда просто невозможно, ввиду отсутствия явных патологических признаков. Поэтому постановка диагноза синдром Картагенера у детей клинические рекомендации возможно исключительно после проявления первичных признаков.

Патогенез синдрома Картагенера у детей: типичные симптомы

Важно отметить, что у такого заболевания как синдром Картагенера у детей классификация признаков такая:

- Появление специфических расширений в бронхах – бронхоэктазов цилиндрической формы. В результате деформации, происходит затруднительное перемещение секрета. Жидкость начинает застаиваться, что приводит к развитию инфекции. Как правило, если поставлен диагноз синдром Картагенера у детей, фото отделяемого показывает наличие зеленоватого вязкого вещества – мокроты с гнойными выделениями. У ребенка в это время часто наблюдается повышение температуры, головные боли и общей физической усталостью

- Второй симптом такого заболевания как синдром Картагенера у детей на форуме описывается молодыми мамами. Его называют синусит – возникновение воспалительного процесса в околоносовых пазухах. В результате мутации, эпителиальные реснички перестают движения, поэтому все скопления вирусов, бактерий и пыли начинают медленно попадать в организм, вызывая самые различные респираторные заболевания. Самыми распространенными заболеваниями является гайморит, гнойные выделения и, как последствие, постоянные головные боли

- Смещение положения внутренних органов. Диагностируется в половине случаев развития синдрома. Как правило, патология имеет зеркальный принцип: те органы, которые должны находиться справа, находятся слева. Может проявляться в неполной форме, так, например, чаще всего меняются местами только легкие. Подобная патология чаще всего обнаруживается случайным образом, когда пациент приходит решить абсолютно другую задачу, касающуюся здоровья и проходит полное обследование организма.

Основной причиной последнего симптома является осуществление неполной миграции клеток в процессе течения эмбриогенеза. Поэтому после появления ребенка, многие органы так и продолжают развиваться не на своем привычном месте.

Дифференциальная диагностика синдрома Картагенера у детей

Необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, если с наступлением месячного возраста, у ребенка проявляются симптомы пневмонии или бронхита. Иногда у новорожденных можно заметить совокупность проявлений синдрома, поэтому рекомендуется проверить данную теорию. Диагностический комплекс мероприятий не требует большого количества времени и состоит из следующих процедур:

- Сбор анамнеза и обычный осмотр. Любой детский терапевт сразу же заметить затруднение в дыхании и отставание в физическом развитии. Как правило, это заметно в конечностях ребенка

- Исследование при помощи рентгена. Помогает максимально быстро определить наличие очагов заболевания и неправильное расположение внутренних органов. Поскольку данный метод считается абсолютно безопасным, то его можно использовать сразу после рождения ребенка

- Бронхоскопия помогает обнаружить расширения бронхов. Кроме того, при необходимости с ее помощью можно провести биопсию.

Лечение синдрома Картагенера у детей

Лечение синдрома Картагенера у детей направлено на борьбу с появившейся симптоматикой. Что же касается полного выздоровления, то на сегодняшний день избавиться от него невозможно. К основным методам воздействия относят:

- Антибиотики, относящиеся к пенициллиновому ряду. Отлично справляются с таким заболеваниями, как синусит, бронхит и при возникновении расширений в бронхах

- Применение постурального дренажа. В данном случае используются муколитические препараты

- Физиотерапевтические методы. Подбирается индивидуальная программа в соответствии с индивидуальными физическими особенностями каждого ребенка.

Важно не допустить переход сопутствующих заболеваний в хроническую форму. В некоторых случаях, при сильном поражении бронхов, может быть использовано хирургическое вмешательство, чтобы удалить пораженный участок. В большинстве случаев это приносит облегчение пациенту, которому становится дышать намного легче. Однако рекомендуется приложить максимальные усилия и использовать медикаментозное лечение. Также крайне важно контролировать болезнь и время от времени проходить запланированное обследование, чтобы наблюдать развитие синдрома. В противном случае, состояние ребенка может заметно ухудшиться.

Источник

Синдром Картагенера – заболевание, которое встречается у 1 новорожденного на 20 – 50 тыс. Сочетанная патология, которая имеет три проявления: нарушение цилиарного аппарата, зеркальное расположение сердца и легких, патология строения в носу. Заболевание встречается в комплексе с прочими врожденными аномалиями.

Слизистые оболочки бронхов, синусов выстилают реснички. При их неправильном строении на клеточном уровне нарушается их работа, они теряют способность нормально двигаться и перестают выполнять свои функции. Это явление носит название первичной цилиарной дискинезии и наблюдается при развитии указанного синдрома.

В начале прошлого века впервые был описан синдром Картагенера. «Презентация» была проведена в 1903 году русским врачом А.К. Зивертом. Только через 30 лет все проявления, симптомы и природу описал М. Картагенер, терапевт из Швейцарии. Часто заболеванием носит двойное название – синдром Зиверта-Картагенера или триада Зиверта-Картагенера.

Причины синдрома

Причиной, по которой возникает патология – мутация генов DHA11 и DHA5. Нарушения в первом приводят к цилиарной дискинезии первого типа, второго – дискинезии третьего типа.

Эти гены участвуют в процесса образования белков, которые впоследствии участвуют в формировании реснитчатого слоя. У них часто отсутствует внутренний стержень. В результате мутации реснички формируются неправильно и двигают асинхронно или вовсе неподвижны.

При этом нарушается работа внутренних органов, а в эмбриональном периоде – их нормальное формирование. Это касается дыхательной системы, органов слуха, репродуктивной системы.

Симптомы

Нарушения двигательной функции ресничек приводит к нарушению дренажа легких и бронхов. При простудных заболеваниях слизь застаивается в носу, бронхах и легких. Это приводит к частым гнойно-воспалительным заболеваниям – синуситам, бронхитам, пневмониям. Слизистая оболочка уха также выстлана эпителием, соответственно при синдроме Картагенера у детей с раннего возраста наблюдаются частые отиты.

К клиническим проявлениям относят:

- Фебрильную температуру (38 С).

- Распирающую головную боль.

- Гнойные выделения из носа.

- «Стреляющую» боль в ушах.

- Кашель с бронхообструкцией.

К 3-х летнему возрасту бронхиты и синуситы переходят в хроническую форму, а бронхообструкции нарастают. Кашель становится постоянным, часто он носит сухой и надрывный характер, мокрота не отходит, а при физической нагрузке возникает одышка.

Если наблюдаются пневмонии, то они затяжные, плохо поддаются лечению. В носу разрастаются полипы, из-за чего ребенок разговаривает в нос, дыхание через него затруднено.

При частых отитах может отмечаться частичная потеря слуха или снижение его остроты. Из-за частых простуд и гнойно-воспалительных процессов ребенок отстает в физическом развитии от сверстников.

У пациентов наблюдается диспозиция органов, которая трех видов:

- Зеркальное расположение только легких.

- Легкие и сердце поменяны местами.

- Наблюдается полная диспозиция органов.

Из-за кислородного голодания при нарушении дыхания со временем появляется признак, характерный для дыхательных патологий, как пальцы в виде «барабанных палочек».

При нарушении движения ресничек нарушается и репродуктивная функция, которая проявляется в нарушении движения сперматозоидов. У девочек развивается бесплодие.

Синдром до определенного времени может не проявляться, хотя видимые симптомы отмечаются в период с 3 до 6 лет.

Группа риска

Заболевание носит наследственный характер, то в группу риска входят те люди, у одного из родителей которых наблюдался этот синдром или мутация генов. Если синдромом страдают оба родителя, то риски ребенка стать его носителем повышаются.

Осложнение

К осложнениям относят:

- Хронические бронхолегочные заболевания.

- Бронхоэктазы в легких, в которых постоянно присутствует инфекция.

- Тугоухость.

- Постоянно-заложенный нос и снижение обоняния.

- Амилоидоз.

- Почечная недостаточность.

- Бесплодие.

- Сердечно-сосудистая недостаточность.

- Нарушения кровообращения.

Классификация

Общепринятой классификации не существует. Выделяют виды синдрома по сочетанию проявлений из триады. По проявлениям имеет две стадии:

- Острую, которая проявляется обострением хронических заболеваний бронхов, носа, ушей.

- Ремиссии, когда воспалительные процессы затухают, а симптомы на время исчезают.

Диагностика

Диагностика синдрома Картагенера происходит случайно, врачом-педиатром при обращениях по поводу простудных заболеваний. Ребенок отстает в развитии, астенического телосложения. У него синюшный носогубный треугольник, губы, кончики пальцев, что является следствием гипоксии.

В старшем возрасте отмечаются изменения ногтей и пальцев. Для уточнения могут использоваться:

- Аускультация и перкуссия. При первой в легких отмечается жесткое дыхание, присутствуют сухие и влажные хрипы. Их интенсивность снижается после откашливания. Тоны сердца выслушиваются справа, а не слева, ориентировочно в 5-м межреберье. При перкуссии кардиальная тупость смещена вправо.

- Подтверждается диагноз при рентгенографии. на снимке тень от сердца видна на противоположной стороне, обратно расположены и легкие. При рентгенографии носа наблюдается недоразвитие всех пазух, утолщение слизистой оболочки. На компьютерной томографии видны очаги бронхоэктазов в легких.

- ЭКГ. Отмечается на пленке гипоксия, обратное расположение зубцов, характерное для «правого» сердца.

- Спирография. При этом исследовании функция внешнего дыхания снижена, наблюдаются признаки обструкции.

- Для подтверждения диагноза может назначаться биопсия эпителия из носа или бронха, которая исследуется под микроскопом. Она подтверждает неправильное строение реснитчатого слоя, нарушение двигательной функции.

Лечение синдрома Картагенера

Лечение синдрома Картагенера начинают детские педиатры и пульмонологи. Патология – наследственная, вызванная генной мутацией и полностью избавиться от нее невозможно. Целью лечебных мероприятий является облегчение состояния пациента в острой стадии, снижение частоты обострений и увеличение продолжительности периода ремиссии.

Важно поддерживать у пациента трудоспособность, качество жизни. Ввиду того, что страдает несколько органов и систем, лечение комплексное и осуществляется специалистами – пульмонологом, отоларингологом, кардиологом.

При обострениях пациентам показано лечение в стационаре. Назначаются в обязательном порядке антибиотики, чтобы купировать гнойно-воспалительный процесс. Используются кортикостероиды, чтобы облегчить состояние и расширить бронхи при обструкции, уменьшить отек в носу. Они могут приниматься в виде таблеток, ингаляций, капель в нос. Бронхолитики и муколитики призваны помочь очистить дыхательные пути от гнойной слизи.

Рекомендуется:

- Иммунотерапия, чтобы снизить частоту простуд и повысить защитные силы организма.

- Витаминотерапия, чтобы организму было легче справиться с проявлениями заболеваний, повысить иммунитет.

- Лечебная физкультура, особенно упражнения для дыхательной системы.

- Физиопроцедуры.

При агрессивном течении заболевания и разрастании слизистой в носу, плохо сформированных пазухах рекомендуют эндоскопическую коррекцию. При больших очагах в легких проводят их резекцию.

Профилактика

Специфической профилактики синдрома не существует. Можно порекомендовать не отказываться от генетических тестов еще до зачатия, на этапе планирования беременности.

Меры профилактики относятся к периоду жизни человека с патологией:

- Ведение здорового образа жизни. Вредные привычки, особенно курение сильно осложняют течение и без того хронических заболеваний.

- Полноценное питание. Ослабленному постоянными воспалительными процессами организму необходимо больше витаминов, микроэлементов и прочих питательных веществ.

- Физическая активность. Гипоксия постоянно сопровождает синдром Картагенера, а при физической активности кровь сильнее насыщается кислородом, он в большем количестве поступает к тканям и органам.

- Врачебный контроль и точное соблюдение рекомендаций. Поддерживающее лечение потребуется в течение всей жизни.

Прогноз

Прогноз зависит от степени агрессивности патологии и наличия осложнений от других органов и систем, в первую очередь сердца и почек.

Отмечено, что такое заболевание, как синдром Картагенера вылечить невозможно, но чем раньше патология диагностируется, чем полнее и четче будут выполняться все врачебные назначения, тем дольше и качественнее будет жить пациент.

При должном уровне ответственности трудоспособность и нормальная жизнь сохраняется на долгие годы.

Автор:

Лешенкова Евгения

Терапевт, пульмонолог

Источник