Синдром мартина белла симптомы фото

Мартина-Белл синдром является достаточно распространённым заболеванием, которое вызвано генетической мутацией. Болезнь чаще всего проявляется у лиц мужского пола, нежели женского. Медицинская статистика приводит неутешительные подсчеты. Синдром Мартина-Белла встречается примерно у 1 из 7000 новорождённый малышей.

У мальчиков наличие этой разновидности заболевания протекает в более серьезной форме, в отличие от девочек. Основное проявление у лиц женского пола представлено в виде легкой симптоматики, которая обусловлена воздействием деформации второй Х – хромосомы в кариотипе.

Мартина-Белл синдром – основные признаки

Внешние черты патологического изменения видны практически сразу. Плод при рождении может весить больше 4 килограммов. В некоторых случаях, после окончания родовой деятельности младенец не дышит самостоятельно.

Заболевание способно показать первые признаки уже в первом месяце жизни младенца. Он не проявляет должного интереса к окружающим и своей матери. Здесь практически отсутствуют хватательные рефлексы. Это связанно с недостаточным питанием мышечной ткани.Синдром Мартина-Белл (синдром ломкой х хромосомы) именно так проявляется.

Ребенок не пытается самостоятельно держать голову. При обнаружении таких признаков, многие врачи сравнивают подобные проявления с ДЦП. После сдачи соответствующих анализов, картина болезни становится более понятной.

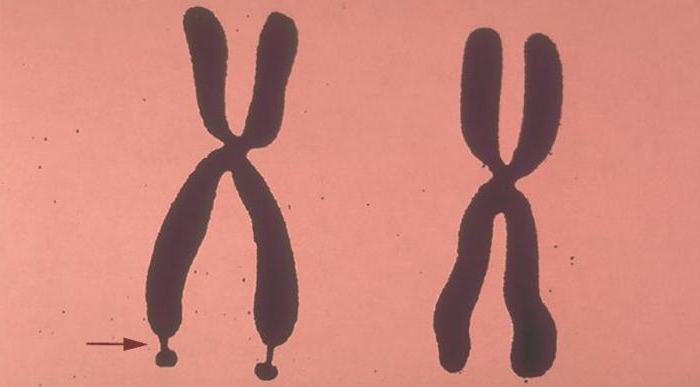

При наличии этой патологии в детском организме происходит задержка в области психомоторного развития. Ребенок значительно отстает от своих сверстников. В период мутации Х – хромосомы наблюдается изменение её определенных участков. На конце имеются небольшие закругления, которые являются виновниками сложившейся ситуации.

Синдром Мартина-Белл и диагностика

Патология данного участка обуславливается специфическим повтором аминокислотного остатка. При диагностике болезни учитываются их точное число повторений. У здорового человека насчитывается порядка 30 наборов. Что же касается синдрома Мартина – Белла, то здесь имеются значения от 250 до 3500 раз. Такие цифры отрицательно сказываются на нормальной деятельности нервной системы.

Симптомы проявления болезни

В результате недостаточного количества белка в хромосомах, ребенок после рождения имеет ярко выраженные отклонения в области психического и соматического состояния. Он может быть перевозбуждённым или наоборот пассивным. Такие отклонения отрицательно сказываются на общей динамике развития.

Так какие же при диагнозе “синдром Мартина-Белл” симптомы?

При обнаружении первой симптоматики необходимо как можно раньше обратиться за помощью к профессиональному врачу для того, чтобы подобрать соответствующее лечение:

- умственная отсталость;

- вес при рождении достигает больше 4 килограммов;

- плохая концентрация внимания;

- задержка речи;

- чрезмерная гиперактивность малыша;

- расстройство в области речевого развития;

- постоянные приступы агрессии;

- отсутствие речевого фактора;

- постоянное беспокойство, вызванное плачем и истериками;

- сильные размахивания руками и ногами;

- боязнь громкого шума или музыки;

- нестабильное поведение с чужими людьми;

- необоснованные страхи;

- отсутствие зрительного контакта с окружающими;

- сильное стеснение близких людей.

Так проявляется Мартина-Белл синдром.

Проявления у взрослых

У взрослых людей имеется схожая симптоматика, которая включает следующие признаки:

- внешность. У большинства больных синдромом Мартина – Белла имеются характерные изменения во внешности. Лицо имеет вытянутую форму, которая внешне напоминает треугольник. Уши значительно превышают нормальный физический размер, они имеют оттопыренную форму, которая сильно заметна при визуальном осмотре. Лоб занимает большую часть лица. Что же касается подбородка, то он сильно выступает вперед. Нос имеет немного закруглённый кончик, что напоминает клюв. Если смотреть на человека сбоку, то черты лица имеют неправильную форму;

- наличие плоскостопия;

- сильная деформация в области стопы и голени. Ноги приобретают округлую форму, что сказывается на ходьбе пациента;

- ранние признаки полового созревания;

- чрезмерное ожирение или же наоборот худоба;

- патология сердца;

- косоглазие;

- подпрыгивание на месте;

- приступы шизофрении;

- невнятная речь;

- постоянный отит;

- быстрый рост и набор массы тела;

- кратковременная потеря памяти;

- сильное беспокойство;

- смена настроения;

- патология репродуктивной системы у женщин;

- преждевременный климакс или менопауза.

Как передается?

Так как болезнь поражает строение Х – хромосомы, то появления генетической мутации подвержены в большей степени мужчины. В женском организме болезнь проявляется намного реже. В случае патологии Х – аутосом недуг проявляется у девочек.

Синдром ломкой Х – хромосомы Мартина-Белла передается только по генетической линии. Мужчины в качестве переносчика выступают довольно редко. В случае заболевания отца, данная патология может передаться только дочерям. Мать в этом случае выступает переносчиком для обоих полов.

При первых родах этот недуг может и не проявиться. Основная опасность заболевания кроется в его наследовании через несколько поколений. Именно поэтому синдром Мартина-Белл у детей может не проявиться, а обнаружится у внуков.

Методы диагностики заболевания

В медицине определить патологические изменения в организме можно при помощи определенного вида анализов. Для маленьких детей и грудничков был разработан цитогенетический вид исследования. Для этого понадобится клеточный материал юного пациента. В процессе исследования клетки соединяют с фолиевой кислотой. Она выступает в роли провокатора, который показывает все мутации в хромосоме.

Через небольшой промежуток времени на определенных участках Х – хромосомы видны определенные изменения в виде истонченного участка, который отвечает за функционирование нервной системы. В этой зоне происходят существенные патологии, которые влекут за собой необратимые последствия.

Высокоэффективным исследованием является полимеразная цепная реакция. Такой метод позволяет подробно расшифровать всю специфику строения аминокислотного остатка Х – хромосомы.

Как еще можно обнаружить патологию?

Еще один способ, как можно обнаружить Мартина-Белл синдром, представлен в виде полимеразной цепной реакции с применением детекции на капиллярном электрофорезе. Такой способ позволяет выявить поврежденный участок на ранней стадии патологии репродуктивной системы яичников у женщин.

Своевременное обращение к специалистам помогает значительно облегчить течение недуга. Правильно рассчитанная дозировка препаратов улучшает состояние, когда обостряется синдром Мартина-Белла. Признаки описаны выше.

Лечение

После сдачи определенного вида анализа и постановки диагноза синдрома Мартина – Белла рекомендуется начинать курс лечения. Основным недостатком хронических болезней является то, что от них нельзя полностью излечиться. Вся суть лечения состоит в том, чтобы при помощи лекарственных препаратов и физиопроцедур сохранять нормальную жизнедеятельность человека.

При наличии синдрома Мартина – Белла, врач назначает корректирующие препараты. Они помогают усиливать психомоторное развитие у маленьких детей и грудничков. Для женщин подбирается гормональная терапия, поддерживающая продолжительность работы репродуктивной системы.

В результате приема гормонов у женского пола повышается вероятность стать матерью и отсрочить период менопаузы, которая сопровождается климаксом. Для каждого больного подбирается соответствующая дозировка. Её рассчитывает лечащий врач, исходя из анализов гормонов щитовидной железы.

Лечение детей имеет более успешные результаты в отличие от взрослых пациентов. Дело в том, что молодой организм отлично поддается какой–либо корректировке или поддержке. Именно поэтому у большинства пациентов нормализуется психическое состояние. Дети становятся более спокойными и чаще концентрируются на заданиях.

Консультация опытного психолога помогает избавиться от сильного стеснения и постоянного страха. Человек меняется прямо на глазах. Пациент не делает необдуманных поступков. Его перестают посещать какие–либо навязчивые идеи.

Препараты

В частных учреждениях больным назначаются инъекций препарата «Целеброллезин». Компоненты, входящие в состав, оказывают сосудорасширяющее действие. В результате мозговой центр получает необходимое питание. Курс приема инъекций подбирается в соответствии с состоянием больного. Какое еще может быть при диагнозе синдром Мартина-Белла лечение?

Для неврологического контроля врач назначает «Лидазу» и «Солкосерил». Эти лекарственные препараты оказывают соматическое воздействие на чрезмерную активность пациента. Прием антидепрессантов сокращает появления сезонной депрессии как у взрослого, так и у ребенка.

При плохих показателях кровеносной системы назначают кроворазжижающие лекарственные препараты. Витаминный комплекс при совместном употреблении с лекарствами стимулирует нормальные обменные процессы в организме.

Все мероприятия, проводимые для поддержания самочувствия больного, оказывают временный результат, который длится непродолжительный отрезок времени. При восстановлении приступов агрессии и возбудимости врачи рекомендуют начинать терапию повторно. Благодаря лекарствам многим пациентам удается вести нормальный образ жизни.

Профилактические меры

Основным методом профилактики, является проведения скрининг анализа в период беременности, ведь синдром Мартина-Белла признаки отличительные имеет.

В крови матери в период вынашивания плода, частично меняется химический состав крови. Опытные врачи сразу определяют уровень патологии плода на раннем сроке.

Исследования показывают высокую точность какого–либо отклонения от нормы. При обнаружении синдрома Мартина – Белла врачи советуют прерывать беременность.

Заключение

Наличие этого заболевания у одного из родителей дает возможность родить здорового ребенка. Для этого рекомендуется сделать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). На генном уровне специалисты могут исправить патологию Х – хромосомы. Такая манипуляция позволяет избежать целого рода неприятностей со здоровьем у будущего ребенка.

Помните, что вовремя принятые меры способны изменить и синдром Мартина-Белл (тип наследования рецессивный). Ребенку, родившемуся с таким видом генетической мутации, необходима помощь квалифицированного специалиста.

Источник

Синдром Мартина-Белл – это наследственная болезнь, которая характеризуется стойким интеллектуальным снижением, расстройствами аутистического спектра и специфическими фенотипическими особенностями. Ключевой симптом – недостаточность познавательных функций. Отмечается гиперактивность, дефицит коммуникативных способностей, замкнутость. Лицо удлиненное, ушные раковины большие, лоб выступающий, кончик носа загнутый. Диагностика основывается на клинико-анамнестических данных и результатах биогенетического анализа. Лечение симптоматическое, включает использование медикаментов и психолого-педагогическую коррекцию.

Общие сведения

Синдром Мартина-Белл получил свое название по фамилиям исследователей, впервые описавших патологию. В 1943 году физиологи из Великобритании Д. Мартин и Д. Белл изучали 11 случаев олигофрении у мужчин из одной семьи, в которой женщины имели нормальное интеллектуальное развитие. Генетическая основа заболевания была выявлена в 1969 году американским генетиком Г. Лабсом. Синонимичное название – синдром ломкой X-хромосомы. Распространенность среди мальчиков составляет 1:4 000, среди девочек – 1:6 000. Согласно данным зарубежных врачей-генетиков, частота синдрома Мартина-Белл у пациентов мужского пола с умственной отсталостью достигает 1,9-5,9%. Отечественные исследования указывают на более высокие значения, в соответствии с ними этот синдром имеют 8-10% больных олигофренией.

Синдром Мартина-Белл

Причины

Синдром Мартина-Белл является результатом дефекта гена FMR1, расположенного в X-хромосоме. Наследование происходит по доминантному сцепленному с полом типу с неполной пенетрантностью. У мужчин присутствует одна X-хромосома, поэтому мутантный аллель всегда провоцирует болезнь. У женщин есть две половые хромосомы типа X: одна активная, другая – резервная, инактивированная. Таким образом, при наличии мутации в одном из двух генов FMR1 заболевание проявляется или нет в зависимости от активности измененной хромосомы. Мужчины с ломкой хромосомой X не могут передать ее сыновьям, но передают всем дочерям, которые либо болеют, либо остаются здоровыми носителями мутации. Женщины с дефектной хромосомой передают ее детям обоих полов с вероятностью 50%. Наследование синдрома учащается от поколения к поколению, этот феномен называется парадоксом Шермана.

Патогенез

При секвенировании FMR1-гена было выявлено, что основой симптоматики и цитогенетически определяемой ломкости хромосомы X является многократное увеличение количества единичных тринуклеотидов ЦГГ. Это приводит к подавлению транскрипции и последующему недостаточному производству белка FMR1, ответственного за развитие центральной нервной системы, а именно – за формирование аксонов и синапсов, появление и усложнение нейронных связей, успешность процессов обучения и запоминания.

Участок хромосом, подверженный структурным изменениям при наследственном синдроме Мартина-Белл, может находиться в четырех состояниях, характеризующихся различным удлинением повторяющихся последовательностей тринуклеотидов. При отсутствии болезни и носительства определяется нормальное количество повторов – от 6 до 39. В промежуточном состоянии диагностируется 40-60 повторов, в состоянии премутации – 55-200. В обоих случаях заболевание отсутствует. Поскольку экспансия тринуклеотидов возможна лишь в период гаметогенеза, премутация способна превратиться в полную мутацию. Это происходит при передаче измененного материнского гена, аллель «утяжеляется» во время овогенеза. При полной мутации выявляется больше 200 повторов ЦГГ, чаще всего – от 230 до 4 000.

Симптомы

Дети рождаются с увеличенной массой тела, в среднем – 3,5-4 кг. Первыми обращают на себя внимание фенотипические особенности младенцев. Характерен макроорхизм – увеличение яичек без эндокринного заболевания. Окружность головы больше нормы или соответствует ее верхним границам. Лоб высокий и широкий, лицо вытянутое с уплощенной средней частью. Нос имеет слегка клювовидный загиб, ушные раковины крупные, располагаются низко. Суставы отличаются хорошей подвижностью, кости кистей и стоп широкие. Кожа зачастую гиперэластичная, волосы и радужные оболочки глаз светлого оттенка. Фенотипические признаки могут быть выражены по-разному, от одного-двух едва определяемых до полного комплекса.

Ключевое клиническое проявление заболевания – умственная отсталость. Стойкое интеллектуальное снижение проявляется слабым развитием сложных форм мышления и памяти. Пациентам недоступно понимание абстрактно-логических высказываний и явлений, использование категорий, установление аналогий. Сравнение, анализ и обобщение могут осуществляться на простом уровне, например, в конкретных бытовых ситуациях. Словарный запас обеднен. У многих мальчиков IQ равен 40-50 баллам, реже достигает 70-79. Относительно сохранна номинативная речь и зрительное восприятие. У девочек когнитивное снижение менее выраженное, соответствует легкой степени олигофрении или пограничному уровню интеллектуального развития.

Другой типичный симптом заболевания – своеобразие речи. Она ускоренная, сбивчивая, изобилует повторами, эхолалиями и персеверациями. Аутистические расстройства представлены трудностями коммуникации и поведенческими нарушениями. Дети часто проявляют агрессивность и замкнутость при попытке установления контакта. В тяжелых случаях развивается мутизм – полное отсутствие речи как средства общения. В поведении преобладает двигательная расторможенность, гиперактивность, стереотипии, самопровреждения. Пациенты избегают смотреть в глаза, не допускают прикосновений, но по сравнению с больными аутизмом интерес к общению присутствует. Стереотипные движения включают хлопки руками, прыжки, вращения вокруг своей оси, встряхивания руками, бег по кругу, гримасничанье и однообразное хныканье. Имеются трудности планирования и контроля поведения, переключения внимания и пространственной координации.

Неврологические симптомы неспецифичны. Определяется легкое снижение мышечного тонуса, двигательная дискоординация. Недостаточное развитие мелкой моторики затрудняет освоение письма, некоторых игровых и бытовых навыков (сборки конструктора, рисования, шитья и др.). У части больных имеются глазодвигательные нарушения, усиление сухожильных рефлексов, экстрапирамидные паракинезы, например, зажмуривание глаз, нахмуривание бровей, гримасничанье. При тяжелых формах синдрома возникают эпилептические припадки. У 25% пациенток с премутационным состоянием развивается первичная недостаточность яичников.

Диагностика

При выраженных фенотипических изменениях заболевание может быть обнаружено с первых месяцев жизни ребенка – неонатологи и врачи-педиатры обращают внимание на увеличенные размеры яичек и характерные особенности лица. В иных случаях подозрение на умственную отсталость возникает в возрасте от полугода до 2-3 лет. В этот период прослеживается отставание умственного развития, поведенческие и речевые нарушения. Дифференциальная диагностика нацелена на исключение РАС, в частности раннего детского аутизма, а также умственной отсталости другого происхождения (не связанной с ломкостью хромосомы Х). Обследование проводится психиатрами, неврологами и врачами-генетиками, включает:

- Клинический опрос, осмотр. В беседе с ребенком на первый план выходит снижение интеллекта, гиперактивность и расторможенность поведения, нарушение коммуникативных навыков. Уровень психического развития не соответствует возрасту, методики исследования интеллекта выявляют олигофрению (IQ – 40-79 баллов). Внешне наблюдаются характерные фенотипические признаки, при неврологическом осмотре выявляется мышечный гипотонус, усиленные сухожильные рефлексы, паракинезы.

- Генеалогический анализ. В отличие от других форм олигофрении при синдроме Мартина-Белл прослеживается наследственная передача болезни. Как правило, у пациента имеются родственники с данным заболеванием, чаще – мужчины (дед, дядя, брат). Иногда признаки легкого интеллектуального снижения обнаруживаются у матери, но диагноз у нее часто не установлен (не подтвержден).

- Биогенетическое исследование. В лабораторных условиях исследуется строение ДНК: определяется количество ЦГГ-повторов и статус метилирования. Применяется ПЦР и цитогенетический метод. Диагноз подтверждается, если количество триплетных повторов составляет более 200. При результате 60-199 возможны легкие фенотипические проявления болезни, риск развития патологии в следующем поколении (если показатель диагностирован у женщины).

Лечение синдрома Мартина-Белл

Методы специфической терапии синдрома в настоящее время отсутствуют. Проводится симптоматическое медикаментозное лечение и психолого-педагогическая коррекция. Усилия врачей и специальных психологов направлены на минимизацию эмоционально-поведенческих отклонений, овладение навыками ходьбы, речи и общения, чтения и письма. Медикаментозная терапия включает прием психостимуляторов, антидепрессантов, ноотропов, противоэпилептических средств и гормональных препаратов (при первичной недостаточности яичников). Обучение пациентов проводится по специальным коррекционно-развивающим программам. Для улучшения социальных навыков используются методы когнитивно-поведенческой терапии, групповые тренинги.

Прогноз и профилактика

Синдром Мартина-Белла не имеет осложнений и не сокращает продолжительность жизни больных, поэтому при своевременной и адекватной медико-психолого-педагогической помощи прогноз достаточно благоприятный: пациенты осваивают навыки общения и самообслуживания, обучаются в специальных школах, иногда овладевают рабочими профессиями. Профилактика основана на медико-генетическом консультировании пар из групп риска и пренатальной диагностике синдрома. Эти меры необходимы женщинам с синдромом преждевременного истощения яичников, семьям, в которых диагностированы премутационные состояния FMR1 или выявлены случаи интеллектуальной недостаточности у мальчиков и мужчин.

Источник