Синдром низкого сердечного выброса это

Синдром малого сердечного выброса – опасное для жизни человека патологическое состояние, возникающее при нарушении работы миокарда и клапанов. Это заболевание приводит к недостаточному кровоснабжению жизненно важных органов – головного мозга, легких, почек. Подобные изменения сопровождаются формированием характерных симптомов: снижение артериального давления, учащение пульса, одышка, а также поражения нервной системы, включающие в себя головокружение, обмороки, психические отклонения.

Во многих случаях пациентам требуется неотложная медицинская помощь, поскольку распространенным осложнением снижения сердечного выброса является отек легких, способный приводить к смерти. В ряде случаев необходимо хирургическое вмешательство, особенно если патология связана с врожденными аномалиями развития клапанного аппарата. Прогноз при заболевании осторожный. Исход зависит от причины недуга, а также своевременности оказания медицинской помощи.

Клинические признаки синдрома малого сердечного выброса

Симптомы поражения связаны с недостаточным питанием органов и гипоксией. Проявления патологии включают в себя:

- Снижение количества перекачиваемой жидкости, то есть уменьшение сердечного выброса. Этот показатель рассчитывается врачом, исходя из характеристик сокращения миокарда, путем умножения ритма на ударный объем.

- Пациенты с патологией страдают от выраженного снижения артериального давления. Оно проявляется общим недомоганием, плохой переносимостью физических нагрузок, частыми головокружениями, а также обмороками. У детей при синдроме малого сердечного выброса отмечается гипотензия, проявляющаяся отставанием в развитии, отказом от еды, плаксивостью. Данный симптом сочетается с учащенным и «нитевидным» пульсом.

- Из-за снижения работоспособности миокарда происходит уменьшение концентрации кислорода в крови. Подобный каскад реакций приводит к нарушению работы многих органов, что особенно заметно у маленьких пациентов. Ребенок с низким сердечным выбросом подвержен высокому риску развития дыхательной недостаточности и отеку легких. Подобные симптомы диагностируются и у взрослых.

- Головной мозг очень чувствителен к концентрации кислорода. Поэтому при малом сердечном выбросе человек страдает от психических нарушений, проявляющихся снижением способности к концентрации внимания, заторможенностью. Распространенными жалобами являются также головокружение, мигрени и обмороки.

- Страдают от уменьшения объема перекачиваемой крови и почки. Болезнь приводит к снижению суточного диуреза – олигурии. Подобная проблема в дальнейшем перерастает в недостаточность функции нефронов.

Причины развития патологии

Синдром низкого сердечного выброса возникает вследствие воздействия различных факторов. Их принято делить на несколько групп:

- Нарушение функции миокарда. Подобная проблема возникает из-за ишемических изменений в мышце, а также может быть результатом воспалительных процессов.

- Несостоятельность сердечных клапанов. Данная причина заболевания часто диагностируется у детей, поскольку во многих случаях является врожденной проблемой.

- Тампонада, возникающая вследствие скопления жидкости в перикарде. Подобное состояние формируется как при острых процессах, например, после травматических повреждений сердечной сумки, так и при хроническом воспалении, поражающем серозные листки.

- Нарушение функции коронарных сосудов. Распространенной причиной развития ишемических процессов в миокарде является тромбоэмболия артерий, питающих мышцу.

- Приводить к формированию низкого сердечного выброса способны не только заболевания сердца. Ряд проблем, затрагивающих дыхательную систему, также провоцирует развитие недуга. Например, легочная гипертензия, возникающая на фоне хронического воспаления или эмфиземы, способна вызывать гемодинамические нарушения.

Патофизиология возникновения заболевания многогранна. Изменение функции сердца происходит по различным причинам. Медики выделяют несколько вариантов гемодинамических нарушений. В ряде случаев уменьшение объема перекачиваемой крови возникает на фоне дисфункции правого желудочка, однако чаще изменяется нормальная работа левых камер. Клиническая картина во многом определяется и тем, в какую фазу сердечного сокращения формируется проблема, – систолическую или диастолическую.

Распространены комплексные нарушения, сопровождающиеся более интенсивными клиническими признаками. Желудочковая дисфункция усугубляется при повышении преднагрузки, то есть силы, воздействующей на миокард перед его сокращением. Подобный каскад реакций формируется как при увеличении давления, так и объема поступающей к кардиальным структурам крови.

Патологические изменения могут возникать и в сосудах туловища, что также приводит к усугублению проблемы. В таких случаях говорят о повышении постнагрузки, связанной с увеличением сопротивляемости артерий и вен. Такие изменения зачастую формируются на фоне хронических поражений легких, а также на более поздних стадиях сердечной недостаточности, сопровождающейся формированием периферических отеков.

Диагностические исследования

Для подтверждения наличия проблемы потребуется обратиться к врачу. При этом синдром малого сердечного выброса зачастую предполагает необходимость неотложной помощи, поскольку может привести к гибели пациента. Для выявления заболевания проводится комплексное кардиологическое обследование. Диагностика начинается с осмотра и аускультации области сердца, сбора анамнеза. Для определения этиологии проблемы потребуется осуществление ЭХО, а также ЭКГ. В ходе проведения исследований врачи выявляют патологии клапанов, коронарных сосудов и проводящей системы. С целью оценки функции других органов используется рентген, анализы крови, а также УЗИ брюшной полости.

Ключевым критерием для постановки диагноза является расчет показателя сердечного выброса. Для этого первоначально потребуется определить ритм работы органа, площадь левого желудочка и его выносящего тракта. Из полученных величин узнают ударный объем. Этот показатель умножают на сердечный ритм и получают количество крови, перекачиваемое кардиальными структурами за минуту.

Эффективные методы лечения

Большинство пациентов с заболеванием нуждается в интенсивной терапии в условиях стационара. Это связано с высоким риском формирования опасных для жизни осложнений. Лечение синдрома малого сердечного выброса предполагает как воздействие на причину его формирования, так и использование поддерживающих средств, направленных на предупреждение развития угрожающих последствий. В ряде случаев пациентам требуется хирургическое вмешательство, что особенно актуально для детей, у которых зачастую диагностируются врожденные пороки развития клапанного аппарата. При легком течении заболевания возможно лечение в домашних условиях при помощи народных средств. Однако использовать нетрадиционные методы рекомендуется только после консультации с врачом.

Обзор препаратов

Медикаментозная поддержка направлена на усиление работы миокарда, нормализацию тонуса сосудов и восстановление реологических свойств крови. Для этого используются следующие средства:

- Для увеличения сердечного выброса применяются такие препараты, как «Допамин» и «Добутамин». Они оказывают положительный инотропный эффект, что способствует восстановлению нормального кровообращения. Медикаменты обладают также умеренным мочегонным действием за счет того, что увеличивают перфузию в почках.

- При уменьшении центрального венозного давления потребуется инфузионная терапия. Выбор раствора осуществляется после получения результатов анализов крови. Используются как кристаллоиды, например, «Натрия хлорид» и «Глюкоза», так и коллоиды, такие как «Реополиглюкин».

- Сердечные гликозиды, к которым относится «Дигоксин» и «Строфантин», способствуют повышению сократительной способности миокарда.

- Если формирование заболевания обусловлено тромбоэмболией коронарных сосудов, потребуется осуществление фибринолитической терапии. Она предполагает применение таких медикаментов, как «Стрептокиназа» и «Гепарин».

Народные рецепты

Лечение в домашних условиях возможно при незначительной выраженности симптомов заболевания.

- Березовые почки известны своим мочегонным действием. Они помогают восстановить нормальный диурез и предупредить развитие отеков. Потребуется половина столовой ложки ингредиента, которую заливают стаканом кипятка и томят на водяной бане 15 минут. После этого раствор настаивают 1–2 часа и остужают. Готовое лекарство принимают в течение дня в три приема.

- Ландыш содержит в себе вещества, относящиеся к группе сердечных гликозидов. Таким образом, растение может быть использовано для усиления работы миокарда. Для приготовления лекарства потребуются сушеные цветки и листья. Ими заполняют полулитровую стеклянную банку на три четверти объема и заливают емкость медицинским спиртом до краев. Смесь настаивают в течение двух недель, после чего принимают по 20 капель средства три раза в день до еды, предварительно растворив его в небольшом количестве воды.

- Трава зверобоя широко используется для лечения сердечной недостаточности. Потребуется три столовые ложки ингредиента залить 500 мл кипятка и настаивать в течение часа. Готовое средство процедить и принимать по столовой ложке два раза в день.

Рекомендации по профилактике

Предупреждение развития патологии сводится к соблюдению принципов здорового образа жизни. Сбалансированное питание, направленное на контроль веса, поможет предотвратить развитие атеросклероза сосудов, который провоцирует возникновение проблем. Важен и отказ от вредных привычек. Положительный эффект имеют регулярные умеренные физические нагрузки. При возникновении симптомов сбоев в работе сердца требуется обратиться за медицинской помощью. Своевременное лечение позволяет предотвратить опасные для жизни осложнения.

Отзывы

Татьяна, 28 лет, г. Воронеж

Сын появился на свет с врожденным пороком сердца. Из-за этого он сильно отставал в развитии, почти ничего не ел. Малыша поместили в детскую реанимацию. Врачи настояли на проведении операции, поскольку у ребенка был выражен синдром малого сердечного выброса. После лечения сын стал идти на поправку. Сейчас продолжаем терапию дома.

Максим, 35 лет, г. Астрахань

После инфаркта у отца развился синдром малого сердечного выброса. Сначала он лечился в стационаре, где ставили уколы и капельницы. Домой отпустили с целым списком препаратов. Мы даже купили папе кислородную подушку, чтобы справляться с гипоксией. Сейчас отец чувствует себя лучше. Врачи говорят, что лечение будет долгим.

Загрузка…

Источник

Остановка сердца. Синдром малого выбросаТермин «остановка сердца» широко используется в реаниматологии для обозначения остро возникшей гемодинамической катастрофы н конечного акта умирания, обусловленного любыми другими острыми и хроническими заболеваниями. Как было отмечено выше, смысл термина «остановка сердца» в клинических публикациях перестал соответствовать его этиологическому значению, так как под ним подразумевают не только полное прекращение деятельности сердца, но и его острую энерго динамическую несостоятельность, обусловленную, например, фибрилляцией желудочков или гемотампонадой сердечной сорочки («гемодштамическая смерть», «неэффективное сердце» и т. п.). В патологоанатомической практике для определения причины смерти чаще пользуются термином «острая сердечная недостаточность», «острая сердечно-сосудистая недостаточность», порой не разграничивая, была ли недостаточность только «сердечной». или только «сосудистой», или комбинированной, и применяя эти понятия широко не только в случаях первичного поражения сердца, но и в порядке констатации вторичной слабости сердечной деятельности, возникающей на почве различных патологических процессов (миокардит, новообразования, инфекционные болезни, сепсис и т. п.). Прозектор, по-видимому, полагает, что большой ошибки в любом варианте заключения не случится, так как еще известный немецкий патолог Notnagel (1910) постулировал, что человек всегда умирает от недостаточности сердца. Однако такой формальный подход к интерпретации окончательной причины смерти не может удовлетворять практического реаниматолога, которому необходимы более детальные сведения о механизмах функциональной недостаточности и остановки сердца, что требует от патологоанатома углубленных морфологических исследований не только сердца, но и всей сосудистой системы организма в целом.

В современную медицинскую практику вошел термин «синдром малого выброса», которым в кардиохирургии и реаниматологии обозначают резкое снижение систолического объема левого желудочка независимо от вызвавшей его причины. Наибольшее практическое значение для реаниматолога имеет остро возникший «синдром малого выброса», так как известно много заболеваний сердца (митральный стеноз, аортальный порок и т. п.). для которых малый ударный объем сердца является характерным симптомом, к которому организм адаптировался на протяжении длительного времени. Острая сердечная недостаточность, в основе которой лежит «синдром малого выброса», может быть обусловлена рядом причин: 1) внезапным ухудшением сократительной функции миокарда, 2) уменьшением объема циркулирующей крови, 3) снижением сосудистого тонуса. Во многих случаях малый объемный кровоток обусловлен исключительно слабостью сердечной деятельности и тогда причиной остановки сердца будет несостоятельность миокарда, а не сердечно-сосудистой системы в целом. Тонус периферических сосудов в этих случаях в порядке компенсаторной реакции может быть даже повышен. Сосудистая недостаточность определяется резким снижением тонуса (параличом) сосудов микроциркуляторного русла и уменьшением объема циркулирующей крови, что характерно, как отмечалось выше, для шоковых состояний и многих заболеваний, протекающих с явлениями интоксикации организма (инфекционные заболевания, новообразования, гнойно-септические процессы и т. п.). Остро возникший «синдром малого выброса» любой этиологии вследствие ухудшения оксигенацни миокарда может привести к остановке сердца. Причиной остановки сердца могут быть как интра-, так и экстракардиальные факторы. Из числа интракардиальных факторов остановки сердца реаниматологу чаще всего приходится иметь дело с острыми нарушениями коронарного кровообращения (острая коронарная недостаточность), реже с остро возникшей атриовентрикулярной блокадой, электротравмой, внезапной смертью при эмоционально-психическом стрессе и т. п. – Также рекомендуем “Причины остановки сердца. Фибрилляция желудочков и предсердий” Оглавление темы “Терминальные состояния в медицине”: |

Источник

Причины низкого сердечного выброса. Факторы влияющие на сердечный выброс

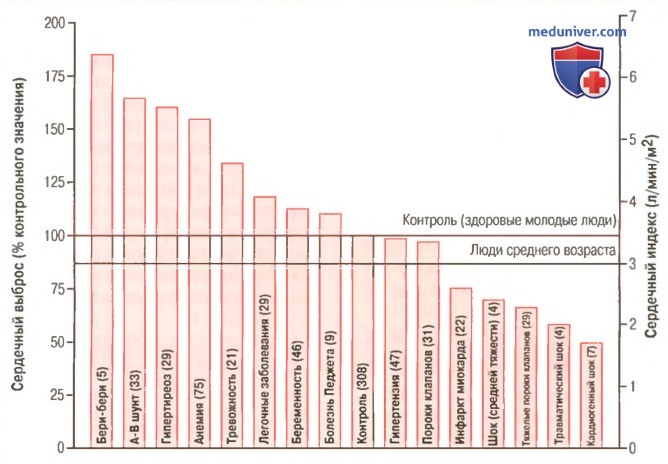

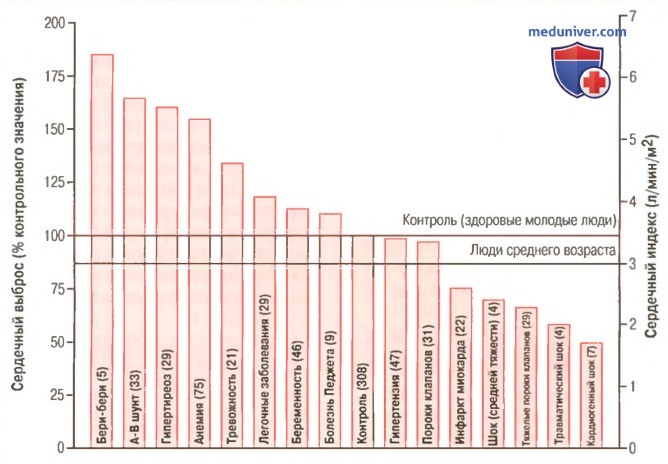

В правой части рисунка ниже указаны некоторые патологические состояния, при которых сердечный выброс оказывается ниже нормальной величины. Уменьшение сердечного выброса может быть связано с резким снижением: (1) насосной функции сердца; (2) венозного возврата крови к сердцу.

Сердечный выброс в различных патологических условиях. Число в скобках указывает на количество обследованных больных по поводу каждого заболевания

а) Уменьшение сердечного выброса, вызванное сердечными факторами. Тяжелые повреждения миокарда независимо от причины ведут к снижению насосной функции сердца и недостаточному кровоснабжению тканей. Примерами таких состояний являются: (1) закупорка коронарных сосудов и развитие инфаркта миокарда; (2) тяжелые нарушения функций клапанов; (3) миокардиты; (4) тампонада сердца; (5) нарушения метаболизма в сердечной мышце.

В случае, когда сердечный выброс уменьшается настолько, что ткани начинают испытывать дефицит питательных веществ, речь идет о кардиогенном шоке.

б) Уменьшение сердечного выброса, вызванное не сердечными, а периферическими факторами – уменьшением венозного возврата. Все, что препятствует венозному возврату крови к сердцу, ведет к уменьшению сердечного выброса. Такими факторами являются следующие.

1. Уменьшение объема крови. Основным несердечным фактором, ведущим к снижению сердечного выброса, является уменьшение объема крови за счет кровопотери. Дело в том, что кровопотеря уменьшает наполнение сосудистой системы кровью до такой степени, что объем крови в периферических сосудах оказывается недостаточным для создания периферического сосудистого давления и обеспечения притока крови к сердцу.

2. Внезапное расширение вен. В некоторых случаях наблюдается внезапное расширение вен. Чаще это происходит за счет инактивации симпатической нервной системы. Например, обморок развивается в результате внезапного уменьшения активности симпатической нервной системы, что приводит к расширению периферических сосудов и увеличению емкости сосудистого русла, особенно вен. При этом уменьшается среднее давление наполнения, т.к. существующий объем крови в расширенном кровеносном русле не может создать давление адекватной величины. В результате кровь скапливается в сосудах и не возвращается к сердцу.

3. Обструкция крупных вен. В редких случаях просвет крупных вен, несущих кровь к сердцу, перекрывается, и кровь из периферических сосудов не может поступать к сердцу. Сердечный выброс при этом значительно снижается.

4. Уменьшение массы тканей, особенно уменьшение массы скелетных мышц. Обычно с возрастом или в результате длительного отсутствия физической активности (иммобилизации) масса скелетных мышц уменьшается. Это, в свою очередь, уменьшает мышечный кровоток и общую потребность в кислороде. В результате уменьшения кровотока скелетных мышц снижается и сердечный выброс.

Независимо от причин, вызывающих снижение сердечного выброса, а также от того, периферические или сердечные факторы влияют на этот процесс, если сердечный выброс падает ниже уровня, необходимого для адекватного питания тканей, развивается так называемый циркуляторный шок. Это состояние может привести к смерти больного в течение нескольких минут или часов. Циркуляторный шок — серьезная клиническая проблема, поэтому данной теме посвящена отдельная статья на нашем сайте.

Наше обсуждение механизмов регуляции сердечного выброса пока касалось факторов, которые действуют в самых простых условиях. Однако для того, чтобы понять, как регулируется сердечный выброс в особых стрессорных ситуациях (экстремальная физическая нагрузка, сердечная недостаточность и циркуляторный шок) требуется более сложный количественный анализ.

Чтобы перейти к количественному анализу, необходимо выделить два ведущих фактора, имеющих отношение к регуляции сердечного выброса: (1) насосную функцию сердца, которая характеризуется кривыми сердечного выброса; (2) периферические факторы, которые определяют приток крови к сердцу из вен и характеризуются кривыми венозного возврата. Затем необходимо сопоставить эти кривые и проследить, как основные факторы взаимодействуют между собой и каким образом они определяют величину сердечного выброса, венозного возврата и давления крови в правом предсердии в каждом конкретном случае.

– Также рекомендуем “Влияние околосердечного давления на сердечный выброс. Венозный возврат”

Оглавление темы “Сердечный выброс. Венозный возврат”:

1. Регуляция давления при первичной гипертензии. Лечение эссенциальной гипертензии

2. Комплексная регуляция артериального давления. Краткосрочная регуляция давления

3. Длительная регуляция давления. Сердечный выброс

4. Регуляция сердечного выброса. Механизм Франка-Старлинга

5. Увеличение сердечного выброса. Гипертрофия миокарда

6. Регуляция сердечного выброса нервной системой. Высокий сердечный выброс

7. Причины низкого сердечного выброса. Факторы влияющие на сердечный выброс

8. Влияние околосердечного давления на сердечный выброс. Венозный возврат

9. Факторы влияющие венозный возврат. Циркуляторное давление наполнения

10. Среднее системное давление наполнения. Сопротивление венозному возврату

Источник