Синдром приводящей петли код мкб

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Стандарты мед. помощи

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы

- Возможные осложнения

- Диагностика

- Лечение

- Список литературы

Другие названия и синонимы

Пострезекционное дуоденобилиарное расстройство, Синдром желчной рвоты.

Названия

Название: Синдром приводящей петли.

Синдром приводящей петли

Описание

Синдром свинцовой петли. Постгастрорезекционное расстройство, представленное застоем содержимого в слепом отделе кишечника с последующим рефлюксом в желудок. Это проявляется рвотой после еды, болями в эпигастрии и справа в подреберье, диспепсическими симптомами, асимметрией живота. Поставлен диагноз: контрастная рентгенография, УЗИ органов брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопия, копрограмма. Для лечения используются миотропные спазмолитики, панкреатические ферменты, эубиотики, инфузионная терапия. Хирургические методы представлены различными методами реконструкции анастомоза.

Дополнительные факты

Наличие пострезекционных дуоденобилиарных расстройств (афферентная завивка, синдром желчной рвоты), по наблюдениям в области гастроэнтерологии и общей хирургии, диагностируется у 0,8-14% пациентов, перенесших Гастрорезекция с использованием техники Бильрота II, в основном в модификации Хоффмайстера-Финстерера. Реже заболевание выявляется после ваготомии стержня с гастроэнтеростомией. Обычно расстройство связано с другими заболеваниями оперированного желудка: у 55,8% больных дуоденостаз выявляется одновременно с язвенной болезнью анастомоза, у 27,9% – с демпинг-синдромом. Варианты острой патологии обычно возникают в течение первой послеоперационной недели, варианты хронического развития развиваются постепенно в течение нескольких месяцев, даже лет после резекции.

Синдром приводящей петли

Причины

Заболевание вызвано нарушением моторно-эвакуаторной функции кишечника, под воздействием механических и функциональных факторов. Непосредственной причиной синдрома является застой в петле аддуктора тощей двенадцатиперстной кишки и части химуса, выпавшей из желудка. У 95% пациентов предпосылки для дуоденобилиарного синдрома являются органическими:

• Технические ошибки во время работы. Опорожнение культи двенадцатиперстной кишки ухудшается с увеличением длины петли аддуктора, отсутствием броуновского анастомоза. Прохождение кишечного содержимого затруднено антиперистальтическим расположением кишечника для анастомоза, перегибом очень короткого участка кишечника, прикрепленного к небольшой кривизне желудка.

Патологические изменения в кишечнике и анастомозы. Застой в кишечном культе вызывает потерю его слизистой оболочки в просвете отводящей петли или в желудке, рубцовую деформацию, стенотическую язвенную болезнь анастомоза. Острый дуоденостаз возникает при продольном кручении, инверсии петли аддуктора, ее инвагинации при гастроэнтероанастомозе, межкишечном анастомозе и отведении кишечника.

• Сжатие, нарушение основного цикла. Наружное сжатие выхода культи двенадцатиперстной кишки наблюдается при спаечной болезни, брыжеечном лимфадените, объемных процессах в брюшной полости и забрюшинном пространстве – опухолях поджелудочной железы, почек, эхинококковых кистах и При наличии внутренних грыж основная петля содержится в брыжейке тонкой и толстой кишки.

Постгастрорезекционная дуоденобилиарная болезнь может иметь функциональное происхождение. У некоторых пациентов отмечается неорганический спазм петель аддукции и отведения, анастомоз. Дуоденостаз выявляется при первичной дискинезии двенадцатиперстной кишки, снижении тонуса и моторики кишечной стенки вследствие интраоперационного повреждения мышечной мембраны, волокон блуждающего нерва. Гипокинезия также формируется вследствие парасимпатической денервации во время ваготомии.

Патогенез

Механизм развития синдрома афферентной петли связан с нарушением естественного прохождения содержимого слепой двенадцатиперстной кишки культи кишки и ее рефлюкса в резецированный желудок. Когда пища попадает в оставшуюся двенадцатиперстную кишку, высвобождается холецистокинин, который стимулирует образование до 1,5-2 литров пищеварительных соков в день – панкреатической и кишечной секреции, желчи. В случае неправильно сформированного анастомоза часть пищи из желудка застаивается в увеличенной петле аддукции. Появление механических или функциональных препятствий для потока содержимого культи в разгрузочную петлю приводит к дуоденостазу, который усугубляется желудочно-кишечным рефлюксом с появлением рвоты, щелочного гастрита и эзофагита. Из-за постоянной потери содержимого двенадцатиперстной кишки при рвоте болезнь афферентной петли осложняется вторичной панкреатической недостаточностью, дисбактериозом кишечника.

Классификация

Систематизация клинических форм синдрома проводится с учетом этиологического фактора, времени возникновения, динамики роста и выраженности клинических проявлений. В зависимости от причин, провоцирующих патологическое состояние, различают механические и функциональные варианты заболевания. Внезапный полный дуоденостаз, вызванный органическими изменениями и обнаруженный не более чем у 2% пациентов, считается острой формой дуоденобилиарного расстройства. При синдроме хронической билиарной регургитации, который диагностируется у большинства пациентов, нарушение эвакуации содержимого двенадцатиперстной кишки является частичным. Чтобы выбрать лечебную тактику, важно учитывать степень тяжести заболевания:

• I (легкая) степень. Рвота, рвота пищевыми массами с примесью желчи или без нее происходит не чаще 1-2 раз в месяц после употребления молочных продуктов. Диспепсия и боль слабо выражены, общее состояние удовлетворительное.

• II (средний) класс. Рвота смешанными желчными продуктами беспокоит больного 2-3 раза в неделю. Ему предшествует тяжесть в правом подреберье и эпигастрии. Объем рвоты до 300 мл. Потеря веса не поступало.

• III (тяжелая) степень. Рвота с выделением до 500 мл и более рвота наблюдается почти ежедневно. Пациент жалуется на переполнение в эпигастрии, правом подреберье. Усталость выражена, инвалидность снижена.

• I V (очень тяжелый) класс. Помимо диспепсического и болевого синдрома наблюдаются нарушения питания и обмена веществ. Характерным является быстрое истощение, развитие анемии, отечность без белков, дистрофия паренхимы.

Симптомы

Острый дуоденостаз проявляется резкими болями в правом подреберье, эпигастральной области, тошнотой и рвотой без желчи. Общее состояние больного быстро ухудшается: интоксикация увеличивается, пульс увеличивается, артериальное давление падает. Возможно развитие механической желтухи. При хроническом течении клинические симптомы возникают в среднем через полчаса после еды. У больных постепенно усиливаются боли в правом подреберье и эпигастрии, диспепсический синдром, для которого характерны тошнота, отрыжка, изжога, неприятный запах изо рта. Наблюдается обильная рвота непереваренной пищей и желчью, после чего пациенты обычно чувствуют облегчение, и поэтому в тяжелых случаях расстройства сами вызывают регургитацию. Из-за значительного расширения петли аддуктора, живот становится асимметричным. При длительном течении заболевания возникает нарушение общего состояния: отмечается слабость, эмоциональная лабильность, уменьшается инвалидность, прогрессирует потеря веса.

Ассоциированные симптомы: Гипопротеинемия. Изжога. Изжога в горле. Лейкоцитоз. Отрыжка. Потеря веса. Рвота. Рвота пищей. Тошнота. Увеличение СОЭ. Эмоциональная лабильность.

Возможные осложнения

Из-за хронического застоя желчи и вторичной инфекции желчных протоков развивается синдром холестаза с пожелтением склеры и кожи, зудом, увеличением и болью в печени. Длительная гипертензия желчи может вызвать воспаление желчных путей, панкреатит. Длительный застой кишечного содержимого приводит к размножению патогенных микроорганизмов и формированию синдрома слепой петли, основными симптомами которого являются мальабсорбция, стеаторея, нарушение всасывания жирорастворимых витаминов. При сужении афферентной петли наблюдаются полиневропатия и снижение когнитивных функций вследствие дефицита витамина B12. Наиболее опасными осложнениями заболевания являются разрыв двенадцатиперстной кишки, анастомотическая недостаточность, ишемия, гангрена кишечника, которые вызывают попадание содержимого кишечника в брюшную полость и развитие перитонита.

Диагностика

Диагностика синдрома афферентной петли несложно при наличии типичной клинической картины и анамнестической информации о предшествующей резекции желудка. Диагностика включает в себя комплексное лабораторно-инструментальное обследование, которое проводится для определения степени тяжести заболевания и оценки состояния других органов пищеварительного тракта. Наиболее информативными являются:

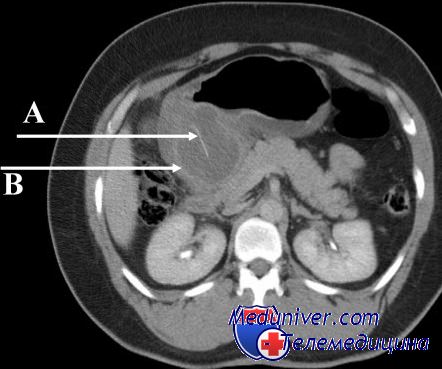

• Контрастная рентгенография брюшной полости. Выполнение серии рентгенограмм после перорального контрастирования подтверждает отливку и длительную задержку контрастного вещества в просвете петли аддуктора, рубцовую деформацию в анастомозе. Признаки атонии тонкой кишки могут быть определены.

• Эзофагогастродуоденоскопия. При эндоскопическом исследовании визуализируется расширенная петля кишечника, заполненная застойным содержимым, наблюдается деформация гастроэюноанастомоза. Есть признаки воспалительного процесса в культе желудка, тощей кишки, атрофии слизистой оболочки.

• УЗИ органов брюшной полости. Сонография проводится для оценки структурных изменений поджелудочной железы и органов гепатобилиарной системы. С помощью ультразвукового метода можно определить протяженность желчных путей, утолщение стенки желчного пузыря и неоднородность эхо-структуры печени. Бактериоскопическое исследование проводится для проверки синдрома слепой кишки. В фекалиях определяется большое количество нейтральных жиров, непереваренных мышечных волокон и волокон. Недостаток стеркобилина указывает на добавление механической желтухи.

Изменения общего анализа крови (лейкоцитоз, повышение СОЭ) наблюдаются с добавлением вторичной инфекции, развитием воспалительных процессов афферентной петли. Биохимический анализ крови показывает, что могут возникнуть повышенные уровни ALT, AST, щелочной фосфатазы, прямого билирубина и изменения, характерные для синдрома мальабсорбции – гипопротеинемия, гипогликемия, гипокальциемия. Дифференциальная диагностика проводится при язвенной болезни желудка и культи желудка, демпинг-синдроме, злокачественных новообразованиях желудочно-кишечного тракта, паразитарных инвазиях, панкреатите, гепатите, холецистите. Помимо наблюдения за гастроэнтерологом, пациенту рекомендуется проконсультироваться с хирургом, онкологом, инфекционистом и гепатологом.

Лечение

Пациентам с хроническими нарушениями легкой и средней степени тяжести показана коррекция питания и консервативная терапия. Рекомендуется частая дробная диета, за исключением молочных продуктов, сладостей и других продуктов, которые вызывают повышенную секрецию дуоденального сока. Учитывая причины дуоденобилиарного синдрома с целью замены и коррекции, можно назначить следующее:

• Миотропные противосудорожные препараты. Эффективен в случае неисправностей. Благодаря устранению спазма облегчается отток секрета двенадцатиперстной кишки в обходной кишечник, устраняются предпосылки для эуногастрального рефлюкса и уменьшается выраженность болевого синдрома.

• Заместительная ферментная терапия. Чтобы компенсировать потерю секреции поджелудочной железы, показаны ферментные препараты, которые улучшают процессы пищеварения. Таблетированные ферменты компенсируют недостаток ферментов, которые расщепляют жиры, крахмалы и белки в кишечнике.

• Инфузионная терапия. При обезвоживании и недоедании рекомендуется введение глюкозно-солевых, коллоидных растворов, аминокислотных и белковых препаратов, витаминов. В более тяжелых случаях переливаются кровезаменители, компоненты крови. Бактериальные антагонисты патогенных и условно-патогенных микроорганизмов используются для предотвращения или устранения дисбактериоза кишечника и восстановления нормальной микрофлоры кишечника. Косвенным эффектом пробиотиков является улучшение пищеварения.

Пациентам с острым дуоденостазом необходимо срочное хирургическое лечение: при релапаротомии устраняется желудочно-кишечная инвагинация, устраняется внутренняя грыжа, рассекаются спайки, применяется кишечный анастомоз и проводится резекция двенадцатиперстной кишки и тощей кишки выполняется для их некроза. В случае тяжелого хронического прогрессирования синдрома желчной регургитации операция проводится в соответствии с планом. Оптимальным решением для большинства пациентов является реконструктивная резекция по Бильроту I. Когда подкисляющая функция желудка полностью деактивирована, может быть создан U-образный анастомоз. Пациентам с сочетанием дуоденобилиарного синдрома и демпинга выполняют гастродуоденоскопию. Коричневое образование энтероанастомоза также эффективно.

Список литературы

1. Хирургия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки/ Черноусов А. Ф. , Богопольский П. М. , Курбанов Ф. С. – 1996.

2. Болезни оперированного желудка/ Барановский А. Ю. – 2010.

3. Профилактика и лечение осложнений при резекции желудка по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки: автореферат диссертации/ Коноваленко В. Г. – 2004.

Источник

МКБ – 10

К31 Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Синдром приводящей петли возникает после резекции желудка по Бильрот-2, вследствие нарушения эвакуации дуоденального содержимого и попадания части съеденной пищи не в отводящую, а в приводящую петлю тощей кишки.

Классификация:

· Функциональная, возникающая как следствие дискинезии 12-п.к., приводящей петли, сфинктера Одди, желчного пузыря.

· Механическая, обусловленная органическими препятствиями (дефект операционной техники, перегиб петли, спаечный процесс)

Клиника:

Тошнота, горечь во рту, нарастающее чувство тяжести в подложечной области, больше справа, отрыжка, особенно после приема молока и жирной пищи, затем возникает обильная рвота с примесью желчи или без нее, после которой наступает значительное облегчение. В тяжелых случаях рвота носит изнуряющий характер, нарушается переваривание и усвоение пищи, возникают водно-электролитные расстройства: гипохлоремия, гипокалиемия. В кале содержится значительное количество непереваренного жира и мышечных волокон, больные постепенно теряют в весе.

Диагностика:

o Рентгенологическое исследование.

o ОАМ, ОАК

o Электролиты

o Анализ кала

Лечение:

Немедикаментозное:

· После приема пищи лежать на правом боку

· Диета

· Общеукрепляющая терапия

Медикаментозная терапия:

А). Спазмолитики:

§ Дротаверин таб по 40-80 мг 3 раза в сутки, или 2 мл. × 3 раза в день

§ Мебеверин – по 1 капсуле (200 мг) × 2 раза в сутки за 20 минут до еды (утром и вечером).

§ Пинаверия бромид таб. 50мг × 3 раза во время еды, запивая большим количеством воды

§ Гиосцина бутилбромид 10-20мг (1-2 таб.) ×3 раза в сутки

Б). Энзимотерапия:

§ Панкреатин 10000ЕД по 1 капс. во время еды 3-5-раз/сутки

В). Инфузионная терапия:

§ Р-ры на основе гидроксиэтилкрахмала в/в капельно; глюкозо-солевые растворы вв в объеме более 1200 мл,

§ реамберин 400 мл вв кап со скоростью 90 кап/мин (1-1.5 мл/мин)

Для ликвидации воспалительного компонента и санации слепой кишки показаны эубиотики

Оперативное: реконструкция анастомоза (оптимально – перевод Б II в Б I)

Демпинг – синдром

Шифр МКБ10

К31 – Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Демпинг – синдром возникают у больных, перенесших обширную резекцию желудка.

Клиника:

Выраженное чувство голода, потливость, головокружение, иногда обморочное состояние; дрожание рук и ног, особенно пальцев кистей; двоение в глазах; покраснение кожи лица; сердцебиение; урчание в животе; позывы на дефекацию или учащенный стул; снижение содержания глюкозы в крови; после окончания приступа сильная разбитость, вялость. Эти явления возникают во время еды или спустя 5-20 мин после нее. Продолжительность приступа от 10 мин до нескольких часов.

Диагностика:

o Анамнез ( оперативные вмешательства на желудке)

o Жалобы (см.выше)

o Дополнительные методы ( ФГДС, рентгенография желудка)

o Электролиты, ОАК, гликемическая кривая.

Лечение:

Немедикаментозное:

Диета с высоким содержанием белков, ограничением углеводов, особенно простых. Основные принципы лечебного питания при демпинг-синдроме:

1) частое, дробное питание небольшими порциями (5-7 раз в день); принимать пищу следует медленно;

2) ограничение сладостей (сахара, меда, варенья), очень горячих или очень холодных блюд, жидких сладких молочных каш и др.;

3) недопустимость приема жидкости вместе с остальными блюдами, т.е. следует употреблять через 20-30 мин после основного приема пищи.

4) по возможности ложиться на 15-30 мин после приема пищи, особенно после обеда.

Медикаментозное:

-Н2- гистаминоблокаторы:

§ фамотидин по 40 мг на ночь или по 20 мг 2 раза/сутки (утром и вечером) или

– Ингибиторы протонной помпы: Выбрать 1 препарат:

1. рабепразол – 10-20 мг 1 раз в сутки

2. омепразол – внутрь 20 мг × 2 раза в сутки

3. лансопразол – внутрь – 30 мг × 1 раза в сутки

4. эзомепразол – внутрь – 20 мг-40мг × 1 раз в сутки

5. пантопразол – 20-40мг х1 раз в сутки

– Инфузионная терапия:

§ глюкозо-солевые растворы, реамберин 400мл в/в кап, со скоростью 90 кап/мин

-Заместительная терапия:

§ энзимотерапия- панкреатин 10000 ЕД (по 1 капс), во время еды 3-5 раз в сутки

– Прокинетики (метоклопрамид, домперидон, итоприда гидрохлорид) по 10мг х 3 раза в день.

Оперативное: реконструкция анастомоза.

Источник

Синдром приводящей петли. Демпинг-синдромСиндром приводящей петли может быть результатом погрешностей в оперативной технике, а также спаечного процесса, когда эвакуация из приводящей петли затруднена. Гораздо чаще причиной этого страдания бывают нарушения функции двенадцатиперстной кишки. Наиболее часто патология возникает в течение первого года после операции, реже — в отдаленные сроки. Заболевание проявляется чувством тяжести и болями в эпигастрии, больше справа, рвотой желчью или желчью с пищей. После рвоты, как правило, наступает облегчение. Нередко заболевание сочетается с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, и тогда в клинической картине проявляются такие симптомы, как срыгивание, отрыжка, изжога, загрудинные боли. Различают три степени тяжести синдрома: легкую, которая проявляется чувством тяжести, небольшими болями и периодически рвотой желчью, среднюю, когда симптомы заболевания выражены резче, и тяжелую—при крайней их выраженности (интенсивные боли, регулярная рвота, похудание, слабость). У ряда больных со временем клинические проявления заболевания уменьшаются. Диагностика проводится на основании характерной клинической картины. Рентгенологическое исследование не имеет решающего значения, так как попадание бария в приводяшее колено анастомоза наблюдается после резекции желудка у многих больных, не страдающих синдромом приводящей петли. Консервативная терапия при синдроме легкой и средней степени тяжести обычно дает хороший эффект. Следует ограничить прием пищи, которая провоцирует синдром (молочные продукты, сладкое). Питаться больной должен небольшими порциями 5—6 раз в день.

Хороший эффект дает переливание крови, белковых препаратов, аминокислот, витаминов. Большую пользу может принести санаторно-курортное лечение. Демпинг-синдром является наиболее частой патологией оперированного желудка. Несомненно, что причинными факторами в развитии этого синдрома служат удаление важной секретирующей зоны и ликвидация привратникового регулирующего механизма. Чаще демпинг-синдром наблюдается у больных с различного рода психоневрологическими изменениями и выраженными вегетативными расстройствами, у которых общие проявления язвенной болезни доминируют над местными. Отмечено, что после резекции желудка по методу Бильрот I демпинг-синдром развивается реже, чем после операции по Бильрот II; имеет значение ликвидация дуоденального пассажа. Определенная роль в патогенезе демпинг-синдрома принадлежит, по-видимому, декомпенсации отводящей петли анастомоза. Клиника демпинг-снндрома характеризуется приступами слабости, наступающими вслед за приемом пищи, как правило, сладкой или молочной. Больные жалуются также на чувство жара, холодный нот, головокружение, сердцебиение, стеснение в груди, тахикардию. В тяжелых случаях возможен обморок. При легком демпинг-синдроме приступы слабости наблюдаются лишь периодически после приема значительного количества сладостей. Диагностика демпинг-синдрома основана па клинических проявлениях. Из рентгенологических признаков имеет значение выявляемая ускоренная эвакуации при наличии клиники демпинг-синдрома. Консервативная терапия предусматривает те же мероприятия, что и при синдроме приводящей петли. Следует значительно ограничить прием пищевых продуктов, которые провоцируют появление демпинг-синдрома. Обычно это сладкая и молочная пища. Отмечено, что подобные больные хорошо переносят более грубую пищу: мясо, рыбу, и том числе соленую, овощи, квашеную капусту. Диету следует подбирать индивидуально, потому что нередко больные плохо переносят один — два определенных вида пищи. Главное, чтобы питание было регулярным, частым и небольшими порциями. Санаторно-курортное лечение также весьма-полезно. Рациональное консервативное лечение у большинства больных дает хороший эффект, в некоторых случаях даже при тяжелом демпинг-синдроме. При безуспешности консервативного лечения показана операция. Если позволяют условия, выполняют реконструкцию операции Бильрот II и Бильрот I. Больным с гистаминрезистентной ахлоргидрией показана реконструктивная гастродуоденоеюнопластика. Эта операция позволяет получить хороший отдаленный результат у 80% больных. – Также рекомендуем “Доброкачественные опухоли желудка. Неэпителиальные опухоли желудка” Оглавление темы “Язвенная болезнь желудка. Опухоли желудка”: |

Источник