Синдром ретта у детей википедия

Идеограмма хромосомы человека X – Xq28.

Красный локус обнаруживает ответственный ген в нижнем конце рисунка.

Синдром Ретта — психоневрологическое наследственное заболевание, встречается почти исключительно у девочек с частотой 1:10000 — 1:15000, является причиной тяжёлой умственной отсталости у девочек[1].

Впервые болезнь была описана австрийским неврологом Андреасом Реттом (нем. Andreas Rett) в 1966 году. Развитие ребёнка до 6—18 месяцев протекает нормально, но потом у девочки начинают пропадать приобретённые речевые, двигательные и предметно-ролевые навыки. Характерным для данного состояния являются стереотипные, однообразные движения рук, их потирание, заламывание, при этом не носящие целенаправленного характера. Речь затрудняется, ответы становятся однообразными или эхолалическими, временами речь совсем пропадает (мутизм). Наблюдается низкий психологический тонус. Лицо ребёнка постепенно приобретает грустное, «неживое» выражение, взгляд становится расфокусированным или устремлённым в одну точку перед собой. Движения становятся заторможенными, но возможны приступы насильственного смеха вместе с приступами импульсивного поведения. Появляются судорожные припадки. Эти особенности напоминают поведение детей с ранним детским аутизмом.

История

Несмотря на распространенную версию о том, что впервые синдром был описан в 1966 году, обнаружен он был в 1954 году, а всемирное признание как отдельное заболевание получил в 1983 году.

В 1954 году Андреас Ретт обследовал двух девочек и отметил у них, кроме регресса психического развития, особые стереотипные движения в виде «сжимания рук» или напоминающие «мытьё рук». В своих записях он отыскал несколько подобных случаев, что натолкнуло его на мысль об уникальности заболевания. Отсняв на видеопленку своих пациенток, доктор Ретт отправился по всей Европе в поисках детей с похожими симптомами. В 1966 в Австрии он опубликовал свои исследования в паре немецких журналов, но они не получили всемирной огласки, даже после публикации на английском языке в 1977 году. Лишь в 1983 году, после публикации шведского исследователя Dr. Bengt Hagberg и его коллег[2], заболевание было выделено в отдельную нозологическую единицу и названо в честь своего первооткрывателя «синдромом Ретта».

Причины заболевания

Было установлено, что синдром является генетическим заболеванием. По последним данным, к заболеванию приводят мутации в гене МЕСР2. Этот ген кодирует метил-СрG-связывающий белок 2(МеСР2)[3]. Если ген нормален, его белок в определённый момент развития мозга выключает из работы несколько других генов, и тогда мозг ребёнка развивается нормально. Если же ген поврежден мутацией, своевременное выключение не происходит. Мозг, пропустивший этот момент, начинает развиваться неправильно. Так возникает синдром Ретта. Ген МеСР2 находится в X-хромосоме. Поскольку у женщин таких хромосом две, женские плоды с синдромом Ретта обычно обладают одним нормальным и одним дефектным геном, что позволяет им дожить до рождения. У мужчин имеется только одна X-хромосома. Если она несет дефектный ген МЕСР2, то у плода не остаётся нормальной копии гена, и он чаще всего погибает. Поэтому мальчики с синдромом Ретта рождаются очень редко. Несколько известных случаев болезни у мальчиков сопровождались синдромом Клайнфельтера с полисомией XXY, то есть одной лишней X-хромосомой.

Прогноз и лечение

Это генетическое заболевание, состоящее из четырёх этапов, требующее реабилитации и ежедневной работы со специалистом по сохранению и приобретению новых навыков как моторных (ходьба), так и социопсихических. Синдром Ретта очень часто сопровождается судорогами (до 70 % случаев), нарушениями дыхания (гиповентиляция, гиперкапния, апноэ), сколиозом, желудочно-пищеводным рефлюксом, удлиненным интервалом QT на ЭКГ. Ряд больных достигает возраста 50 и более лет.

Учёные из Эдинбургского университета под руководством Эдриана Берда сумели активировать ген МЕСР2 у лабораторных мышей. В результате симптомы синдрома Ретта у мышей исчезли[4]. Это позволяет надеяться на получение метода лечения синдрома и у людей. В настоящее время проводятся генетические и фармакологические исследования различных групп препаратов для лечения синдрома Ретта.

Форумы, посвященные синдрому Ретта

Начиная с 1988 года проводятся мировые конгрессы по синдрому Ретта. В 2012 году конгресс проходил в Новом Орлеане, США. Очередной мировой конгресс состоялся в Казани 13-17 мая 2016 года. Это был первый мировой конгресс по редким болезням, который состоялся в России. Казань уже принимала Европейский конгресс по синдрому Ретта в 2011 году.

Примечания

Источники

- Основы специальной психологии : Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др. ; Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М. : Издательский центр «Академия», 2002. — 480 с. — ISBN 5-7695-0530-3.

Ссылки

- Сайт Российской «Ассоциации синдрома Ретта»

- О синдроме Ретта на сайте «Биология человека»

- Rett syndrome / MedlinePlus (англ.)

- Rett syndrome / NHS (англ.)

- Rett Syndrome Fact Sheet (недоступная ссылка с 06-04-2018 [925 дней])/ NINDS (англ.)

- Сайт Мирового Конгресса по синдрому Ретта в Казани https://worldcongress2016.rettsyndrome.ru/

![]()

Эта страница в последний раз была отредактирована 17 октября 2020 в 16:45.

Источник

Идеограмма хромосомы человека X – Xq28.

Красный локус обнаруживает ответственный ген в нижнем конце рисунка.

Синдром Ретта — психоневрологическое наследственное заболевание, встречается почти исключительно у девочек с частотой 1:10000 — 1:15000, является причиной тяжёлой умственной отсталости у девочек[1].

Впервые болезнь была описана австрийским неврологом Андреасом Реттом (нем. Andreas Rett) в 1966 году. Развитие ребёнка до 6—18 месяцев протекает нормально, но потом у девочки начинают пропадать приобретённые речевые, двигательные и предметно-ролевые навыки. Характерным для данного состояния являются стереотипные, однообразные движения рук, их потирание, заламывание, при этом не носящие целенаправленного характера. Речь затрудняется, ответы становятся однообразными или эхолалическими, временами речь совсем пропадает (мутизм). Наблюдается низкий психологический тонус. Лицо ребёнка постепенно приобретает грустное, «неживое» выражение, взгляд становится расфокусированным или устремлённым в одну точку перед собой. Движения становятся заторможенными, но возможны приступы насильственного смеха вместе с приступами импульсивного поведения. Появляются судорожные припадки. Эти особенности напоминают поведение детей с ранним детским аутизмом.

История

Несмотря на распространенную версию о том, что впервые синдром был описан в 1966 году, обнаружен он был в 1954 году, а всемирное признание как отдельное заболевание получил в 1983 году.

В 1954 году Андреас Ретт обследовал двух девочек и отметил у них, кроме регресса психического развития, особые стереотипные движения в виде «сжимания рук» или напоминающие «мытьё рук». В своих записях он отыскал несколько подобных случаев, что натолкнуло его на мысль об уникальности заболевания. Отсняв на видеопленку своих пациенток, доктор Ретт отправился по всей Европе в поисках детей с похожими симптомами. В 1966 в Австрии он опубликовал свои исследования в паре немецких журналов, но они не получили всемирной огласки, даже после публикации на английском языке в 1977 году. Лишь в 1983 году, после публикации шведского исследователя Dr. Bengt Hagberg и его коллег[2], заболевание было выделено в отдельную нозологическую единицу и названо в честь своего первооткрывателя «синдромом Ретта».

Причины заболевания

Было установлено, что синдром является генетическим заболеванием. По последним данным, к заболеванию приводят мутации в гене МЕСР2. Этот ген кодирует метил-СрG-связывающий белок 2(МеСР2)[3]. Если ген нормален, его белок в определённый момент развития мозга выключает из работы несколько других генов, и тогда мозг ребёнка развивается нормально. Если же ген поврежден мутацией, своевременное выключение не происходит. Мозг, пропустивший этот момент, начинает развиваться неправильно. Так возникает синдром Ретта. Ген МеСР2 находится в X-хромосоме. Поскольку у женщин таких хромосом две, женские плоды с синдромом Ретта обычно обладают одним нормальным и одним дефектным геном, что позволяет им дожить до рождения. У мужчин имеется только одна X-хромосома. Если она несет дефектный ген МЕСР2, то у плода не остаётся нормальной копии гена, и он чаще всего погибает. Поэтому мальчики с синдромом Ретта рождаются очень редко. Несколько известных случаев болезни у мальчиков сопровождались синдромом Клайнфельтера с полисомией XXY, то есть одной лишней X-хромосомой.

Прогноз и лечение

Это генетическое заболевание, состоящее из четырёх этапов, требующее реабилитации и ежедневной работы со специалистом по сохранению и приобретению новых навыков как моторных (ходьба), так и социопсихических. Синдром Ретта очень часто сопровождается судорогами (до 70 % случаев), нарушениями дыхания (гиповентиляция, гиперкапния, апноэ), сколиозом, желудочно-пищеводным рефлюксом, удлиненным интервалом QT на ЭКГ. Ряд больных достигает возраста 50 и более лет.

Учёные из Эдинбургского университета под руководством Эдриана Берда сумели активировать ген МЕСР2 у лабораторных мышей. В результате симптомы синдрома Ретта у мышей исчезли[4]. Это позволяет надеяться на получение метода лечения синдрома и у людей. В настоящее время проводятся генетические и фармакологические исследования различных групп препаратов для лечения синдрома Ретта.

Форумы, посвященные синдрому Ретта

Начиная с 1988 года проводятся мировые конгрессы по синдрому Ретта. В 2012 году конгресс проходил в Новом Орлеане, США. Очередной мировой конгресс состоялся в Казани 13-17 мая 2016 года. Это был первый мировой конгресс по редким болезням, который состоялся в России. Казань уже принимала Европейский конгресс по синдрому Ретта в 2011 году.

Примечания

Источники

- Основы специальной психологии : Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др. ; Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М. : Издательский центр «Академия», 2002. — 480 с. — ISBN 5-7695-0530-3.

Ссылки

- Сайт Российской «Ассоциации синдрома Ретта»

- О синдроме Ретта на сайте «Биология человека»

- Rett syndrome / MedlinePlus (англ.)

- Rett syndrome / NHS (англ.)

- Rett Syndrome Fact Sheet (недоступная ссылка с 06-04-2018 [203 дня])/ NINDS (англ.)

- Сайт Мирового Конгресса по синдрому Ретта в Казани https://worldcongress2016.rettsyndrome.ru/

Источник

Синдром Ретта – генетическое заболевание, характеризующееся нарушением развития нервной системы по причине отсутствия ингибирования определенных генов. Проявлениями этого состояния являются прогрессирующая умственная отсталость у девочек (при крайне редких атипичных формах – и у мальчиков), мышечная гипотония, атаксия, искривления позвоночника. Диагностика синдрома Ретта основывается на данных общего и неврологического осмотра, магнитно-резонансной томографии, электроэнцефалографии и молекулярно-генетических анализов. Специфического лечения не существует (имеются лишь определенные наработки с обнадеживающими результатами при опытах на животных), применяют симптоматическую терапию для облегчения состояния больного.

Общие сведения

Синдром Ретта – генетическое заболевание психоневрологического характера, практически всегда развивающееся у девочек и проявляющееся тяжелой степенью умственной отсталости. Эта патология была впервые выявлена еще в 1954 году австрийским неврологом А. Реттом, однако в качестве отдельной нозологической единицы он выделил данное заболевание лишь в 1966 году. Широкую известность в научном мире синдром Ретта получил в 1983 году после исследований Б. Хагберга. Это состояние является довольно распространенным – его встречаемость составляет примерно 1:10-15 тысяч новорожденных девочек, всего на сегодняшний день описано несколько десятков тысяч случаев патологии. Механизм наследования синдрома Ретта – доминантный, сцепленный с Х-хромосомой, именно поэтому он встречается практически всегда у девочек. У мальчиков из-за отсутствия парной Х-хромосомы генетические повреждения, приводящие к такому заболеванию, почти всегда являются летальными. Однако существует несколько атипичных форм синдрома Ретта, характеризующихся более сглаженной клинической картиной и поэтому поражающих лиц мужского пола. Кроме того, у мальчиков такая патология может развиться при наличии дополнительной Х-хромосомы – синдроме Клайнфельтера.

Синдром Ретта

Причины синдрома Ретта

Этиология и патогенез синдрома Ретта достаточно сложны и обусловлены взаимодействием различных генов и их влиянием на развитие головного мозга человека. Первопричиной заболевания является нонсенс-мутация (по некоторым данным, к аналогичным нарушениям приводят и миссенс-мутации) гена MECP2, локализованного на Х-хромосоме, в результате чего его экспрессия полностью прекращается. Он кодирует специфический протеин под названием метил-CpG-связывающий белок 2, участвующий в регуляции транскрипции определенных участков ДНК. Данный белок содержит два домена, один из которых способствует его присоединению к метилированным участкам хромосом (которые расположены вблизи генов, регулирующих развитие головного мозга), а второй выступает как репрессор транскрипции. Причина синдрома Ретта как раз и заключается в отсутствии ингибирования некоторых генов, что приводит к нарушению формирования нервной ткани.

При этом синдром Ретта нельзя рассматривать как нейродегенеративное заболевание, так как при нем не наблюдается разрушения нейронов или нейроглии. Гистологические исследования тканей головного мозга больных выявляют нарушение ультраструктуры нервных клеток – уменьшение размеров, изменение количества дендритов, затрудненное образование нервных тканей. Объем нейроглии при синдроме Ретта снижен, в результате этого на макроскопическом уровне размер головного мозга тоже уменьшается на 20-30% по сравнению с возрастной нормой. Одной из причин вышеперечисленных процессов является отсутствие торможения выделения фермента GAD67 (ингибирование гена этого энзима осуществляется метил-CpG-связывающим белком 2), что, в свою очередь, приводит к увеличению концентрации тормозных трансмиттеров из группы ГАМК. В результате этого у больных синдромом Ретта наблюдается значительное превалирование процессов торможения в головном мозге, что отражается не только на физиологии центральной нервной системы, но и на ее морфологическом строении.

Врачами-генетиками было установлено, что полное отсутствие в геноме нормального гена MECP2 в подавляющем большинстве случаев является летальным состоянием и нередко приводит к внутриутробной смерти плода. Такое состояние имеет место у мальчиков (по причине наличия только одной Х-хромосомы) или у девочек-гомозигот, что встречается крайне редко. Из-за этого в половом распределении синдрома Ретта наблюдается абсолютное превалирование больных женского пола. Мутации гена MECP2 в большинстве случаев являются спонтанными или герминативными – предположительно, 70% случаев этого заболевания обусловлено генетическим дефектом Х-хромосомы в половых клетках отца. Дефекты этого гена приводят и другим патологиям центральной нервной системы – варианту Запела, синдрому Луба (Х-сцепленная умственная отсталость у мальчиков), врожденной энцефалопатии. Некоторые исследователи относят эти состояния к атипичным формам синдрома Ретта.

Симптомы синдрома Ретта

У новорожденных девочек синдром Ретта поначалу никак не проявляется, первые 6-12 месяцев развитие ребенка происходит обычными темпами без каких-либо отклонений. В дальнейшем прогрессирование заболевания характеризуется определенной стадийностью. Первая стадия синдрома Ретта, чаще всего возникающая в возрасте от 6-ти месяцев до 2,5 лет, характеризуется появлением у ребенка мышечной гипотонии, замедления психомоторного развития с последующим отставанием от сверстников, потерей интереса к играм и окружающим людям. Врачи-педиатры отмечают более медленный, нежели в норме, рост стоп и кистей в длину и замедление роста окружности головы. Иногда помимо неврологических проявлений может отмечаться нарушение работы печени, сердца, желудочно-кишечного тракта.

Вторая стадия синдрома Ретта характеризуется более выраженными клиническими проявлениями. Она развивается на протяжении 1-2 лет после появления первых симптомов заболевания, при этом у ребенка сначала наблюдается беспокойство, нарушения сна. Затем довольно быстро, всего за несколько недель, больные синдромом Ретта теряют практически все приобретенные до этого времени навыки – утрачивается речь, исчезает способность к ходьбе. Также для этой стадии развития патологии характерны расстройства дыхания – периоды апноэ по 1-2 минуты могут перемежаться с приступами учащенных и глубоких дыхательных движений (гипервентиляция). Дыхательные нарушения при синдроме Ретта отличаются наличием только при бодрствовании больного и отсутствием во время сна. Часто возникают многочисленные неврологические нарушения: атаксия, эпилептические припадки, часто повторяющиеся стереотипные движения.

Третья стадия синдрома Ретта называется псевдостационарной, так как при ней мало заметны признаки прогрессирования заболевания. Обычно она длится от 4 до 15 лет, состояние больных стабильно, однако наблюдаются судорожные приступы, глубокая умственная отсталость, гиперкинезы. В большинстве случаев синдрома Ретта этот этап оканчивается в пубертатном периоде. Четвертая стадия синдрома Ретта характеризуется уменьшением частоты эпилептических припадков вплоть до их исчезновения при прогрессировании двигательных расстройств. Большинство больных полностью теряют подвижность, возникает атрофия мышц, сосудистые нарушения в нижних конечностях, что может привести к развитию трофических язв. Из-за слабости мышечного корсета спины при синдроме Ретта возникает сколиоз или другие формы искривления позвоночника.

Диагностика и лечение синдрома Ретта

Диагностика синдрома Ретта производится на основании изучения анамнеза больного, его настоящего статуса, магнитно-резонансной томографии и энцефалографии, молекулярно-генетических анализов. Изучение наследственного анамнеза, как правило, не имеет особого смысла по причине спорадического характера мутаций гена MECP2. Характерными для синдрома Ретта являются нормальное развитие ребенка до 6-12 месяцев, возникновение мышечной гипотонии и беспокойства в раннем детстве, появление в дальнейшем атаксии и частых эпилептических припадков, стремительное утрачивание приобретенных навыков. В дальнейшем у больных регистрируется тяжелая умственная отсталость, мышечная слабость (вплоть до атрофии), искривление позвоночника, судорожные припадки.

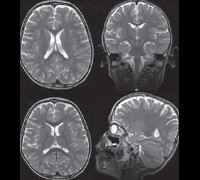

При осмотре больных синдромом Ретта выявляется отставание в росте и его остановка, резкое уменьшение окружности головы, отсутствие речи (на начальных этапах патологии характерна эхолалия). На магнитно-резонансной томографии головного мозга обнаруживается уменьшение размера органа, нечеткая дифференциация серого и белого вещества, базальных ганглиев, снижение складчатости коры больших полушарий. Электроэнцефалограмма подтверждает снижение фоновой активности головного мозга и резко ослабленную реакцию на внешние раздражители. Наиболее точную диагностическую информацию дают методы современной генетики – поиск делеций в локусе гена MECP2 или прямое секвенирование его последовательности для определения мутаций. Такое подтверждение синдрома Ретта возможно и в рамках пренатальной диагностики генетических заболеваний. Вспомогательную роль в установлении этого состояния может играть обследование внутренних органов (например, методами УЗИ) – у 20-30% больных выявляется недоразвитие печени или селезенки.

Специфического лечения синдрома Ретта на сегодняшний день не существует. Имеются обнадеживающие данные некоторых исследовательских лабораторий, сотрудникам которых удалось «включить» ген MECP2 у мышей и тем самым добиться исчезновения симптомов заболевания. В сфере практической медицины пока доступна только симптоматическая терапия, однако и она сопряжена с рядом трудностей – в частности, эпилептические припадки при этом заболевании плохо поддаются устранению противосудорожными средствами. Также для лечения синдрома Ретта применяют ноотропные препараты, нарушения сна корректируют снотворными препаратами из группы барбитуратов или мелатонином.

Прогноз и профилактика синдрома Ретта

Прогноз синдрома Ретта неблагоприятный, так как это заболевание неуклонно ведет к тяжелой умственной отсталости, а также к ряду двигательных и неврологических нарушений. Пациенты с этой патологией при соответствующем уходе и симптоматическом лечении способны доживать до 40-50 лет, однако риск внезапной смерти у них довольно высокий. Значительно ухудшает прогноз синдрома Ретта и снижает продолжительность жизни больных наличие пороков развития внутренних органов, что имеет место примерно в трети случаев. Основная причина летального исхода – дыхательная или полиорганная недостаточность и внезапная смерть, у взрослых больных также велик риск инсульта. Профилактика синдрома Ретта возможна только в виде пренатальной диагностики этого заболевания генетическими методами. При наличии дефектной формы гена MECP2 у мальчика нарушение формирования головного мозга и внутренних органов можно заметить при профилактических ультразвуковых исследованиях во время беременности.

Источник