Синдром шерешевского тернера складки шеи

Синдром Шерешевского-Тёрнера – хромосомная патология, обусловленная частичной или полной Х-моносомией. Клиническими признаками синдрома Шерешевского-Тёрнера служат низкорослость, гипогонадизм, пороки развития (ВПС, подковообразая почка, косоглазие и др.), лимфостаз, деформация суставов, крыловидные складки кожи на шее и др. Решающими аргументами в постановке диагноза синдрома Шерешевского-Тёрнера служат характерные клинические особенности, данные исследования полового хроматина и кариотипа; возможна дородовая диагностика патологии у плода. Больные с синдромом Шерешевского-Тёрнера нуждаются в гормональной терапии (гормоном роста, половыми гормонами), коррекции врожденных пороков развития и эстетических недостатков.

Общие сведения

Синдром Шерешевского-Тёрнера – генетически детерминированная первичная дисгенезия гонад, развивающаяся вследствие нарушения половой Х-хромосомы. С синдромом Шерешевского-Тёрнера рождается 1 из 3000 новорожденных, однако истинная популяционная частота заболевания неизвестна, поскольку нередко происходит самопроизвольное прерывание беременности на ранних сроках. В литературе данное заболевание встречается под различными названиями – синдром Шерешевского-Тёрнера, синдром Шерешевского, синдром Тёрнера, синдром Ульриха-Тёрнера – по имени авторов, внесших свой вклад в изучение патологии. Синдром Тёрнера в подавляющем большинстве случаев встречается у девочек, крайне редко наблюдается у мальчиков.

Синдром Шерешевского-Тёрнера

Причины синдрома Шерешевского-Тёрнера

В основе развития синдрома Шерешевского-Тёрнера лежит структурная или количественная аномалия Х-хромосомы. Более чем в 60% случаев наблюдается полная моносомия по Х-хромосоме (кариотип 45,Х0), т. е. отсутствие второй половой хромосомы. Около 20% случаев синдрома Шерешевского-Тёрнера обусловлены структурными перестройками Х-хромосомы: делецией короткого или длинного плеча, изохромососмой Х по длинному или короткому плечу, транслокацией Х/Х, кольцевой Х-хромосомой и пр. В оставшихся 20% цитогенетических вариантах имеет место мозаицизм (45,Х0/46,ХХ; 45,X0/46,XY и др.). Механизм возникновения синдрома Шерешевского-Тёрнера у мужчин объясняется транслокацией или хромосомным мозаицизмом.

Риск развития у плода синдрома Шерешевского-Тёрнера никак не связан с возрастом матери. Истинными причинами количественных, качественных или структурных аномалий Х-хромосомы является нарушение мейотического расхождения хромосом, приводящее к анеуплоидии (при Х-моносомии), либо нарушение дробления зиготы (при хромосомном мозаицизме). Практически во всех случаях при кариотипе 45,Х0 имеет место утрата отцовской Х-хромосомы.

Отсутствие или структурные дефекты половой X-хромосомы вызывают нарушение формирования половых желез и многочисленные пороки внутриутробного развития. Беременность плодом, имеющим синдром Шерешевского-Тёрнера, обычно сопровождается токсикозом, угрозой выкидыша и преждевременных родов.

Симптомы синдрома Шерешевского-Тёрнера

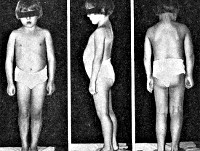

Дети с синдромом Шерешевского-Тёрнера могут рождаться недоношенными, однако даже в случае доношенной беременности росто-весовые показатели ребенка нередко снижены (масса тела 2500—2800 г, длина 42-48 см). Уже при рождении у ребенка могут быть обнаружены типичные признаки синдрома Шерешевского-Тёрнера: короткая шея со складками кожи по бокам (птеригиум-синдром), врожденные пороки сердца, лимфостаз, отечность стоп и кистей и др. В период новорожденности таким детям свойственно нарушение сосания, моторное беспокойство, частые срыгивания фонтаном. В раннем возрасте дети с синдромом Шерешевского-Тёрнера отличаются отставанием в физическом развитии, задержкой речевого развития, частыми повторными средними отитами, приводящими к кондуктивной тугоухости.

К моменту пубертатного периода рост больных составляет 130-145 см. Кроме низкорослости, типичный внешний вид характеризуется короткой шеей с крыловидными складками, «лицом сфинкса», низкой границей роста волос, микрогнатией, деформацией ушных раковин, широкой грудной клеткой. Изменения костно-суставной системы у больных с синдромом Шерешевского-Тёрнера могут быть представлены врожденной дисплазией тазобедренных суставов, девиацией локтевых суставов, сколиозом. Ранее развитие остеопророза вследствие дефицита эстрогенов обусловливает высокую частоту переломов костей запястий, позвоночника, шейки бедра. Нарушения черепно-лицевого скелета включают микрогнатию, высокое готическое нёбо, аномалии прикуса.

Наиболее частыми сердечно-сосудистыми пороками, сопровождающими синдром Шерешевского-Тёрнера, служат ДМЖП, открытый артериальный проток, коарктация аорты, аневризма аорты. Со стороны мочевыделительной системы у больных может отмечаться наличие подковообразной почки, удвоение лоханок, стеноз почечных артерий, приводящий к артериальной гипертензии. Нарушения развития зрительной системы при синдроме Шерешевского-Тёрнера в большинстве случаев представлены птозом, косоглазием, близорукостью, дальтонизмом.

Интеллект, как правило, сохранен; в редких случаях отмечается олигофрения. Среди сопутствующих заболеваний у лиц с синдромом Шерешевского-Тёрнера обычно выявляются гипотиреоз, тиреоидит Хашимото, витилиго, множественные пигментные невусы, алопеция, гипертрихоз, сахарный диабет 1-го и 2-го типа, целиакия, ожирение, ИБС. У больных с синдромом Шерешевского-Тёрнера значительно повышен риск развития рака толстой кишки.

Ведущим признаком синдрома Шерешевского-Тёрнера является первичный гипогонадизм (половой инфантилизм), который выявляется почти у 100% пациенток. Яичники представлены двухсторонними фиброзными тяжами, не содержащими фолликулов; отмечается гипоплазия матки. Иногда встречаются рудиментарные яичники с овариальной стромой и отдельными примордиальными фолликулами. Большие половые губы имеют мошонкообразный вид; малые половые губы, клитор и девственная плева недоразвиты. При синдроме Шерешевского-Тёрнера отмечается первичная аменорея, недоразвитие молочных желез, непигментированные втянутые соски, скудное подмышечное и лобковое оволосение. В подавляющем большинстве случаев женщины с синдромом Шерешевского-Тернера страдают бесплодием, однако при мозаичных вариантах возможно зачатие и вынашивание плода.

У мужчин с синдромом Шерешевского-Тёрнера, кроме характерных внешних признаков и соматических пороков, отмечается гипоплазия яичек, двусторонний крипторхизм, иногда – анорхия, низкий уровень тестостерона.

Диагностика синдрома Шерешевского-Тёрнера

У новорожденных синдром Шерешевского-Тёрнера может быть заподозрен неонатологом или педиатром по наличию крыловидной складки шеи и лимфедемы. При отсутствии явных внешних признаков диагноз нередко устанавливается только в пубертатном периоде на основании низкого роста, отсутствия менархе, невыраженности вторичных половых признаков.

При исследовании уровня гормонов определяется повышение гонадотропинов и снижение эстрогенов в крови. Решающее значение в диагностике синдрома Шерешевского-Тёрнера принадлежит определению полового хроматина и исследованию кариотипа. При обнаружении характерных признаков синдрома Шерешевского-Тёрнера у плода по данным акушерского УЗИ, решается вопрос о проведении инвазивной пренатальной диагностики.

Больные с синдромом Шерешевского-Тёрнера нуждаются в консультации генетика, эндокринолога, кардиолога, кардиохирурга, нефролога, офтальмолога, отоларинголога, лимфолога, гинеколога-эндокринолога (женщины), андролога (мужчины). Для обнаружения врожденных пороков и сопутствующих заболеваний показано выполнение ЭхоКГ, МРТ сердца, ЭКГ, УЗИ почек, рентгенографии позвоночника, денситометрии, рентгенографии костей стоп и кистей и др. В рамках диагностического обследования женщинам проводится гинекологическое исследование, УЗИ органов малого таза; мужчинам – УЗИ мошонки, исследование андрогенного профиля. В случае аномалиях зубных рядов детям необходима консультация ортодонта.

С целью дифференциальной диагностики синдрома Шерешевского-Тёрнера и гипофизарного нанизма необходимо проведение исследования уровня гормонов гипофиза в крови, рентгенографии турецкого седла, электроэнцефалографии.

Лечение синдрома Шерешевского-Тёрнера

Основными задачами лечения пациенток с синдромом Шерешевского-Тёрнера служат стимуляция роста, индукция формирования вторичных половых признаков и регулярного менструального цикла. В раннем детстве лечение неспецифично – массаж, ЛФК, витамины, полноценное питание, охранительный режим.

С целью увеличения конечного роста назначается рекомбинантный гормон роста (соматотропин) в виде ежедневных подкожных инъекций до достижения пациенткой костного возраста 15 лет и уменьшения скорости роста до 2 см в год. В большинстве случаев ростостимулирующая терапия помогает больным вырасти до 150–155 см. Лечение гормоном роста рекомендуется сочетать терапией анаболическими стероидами.

Для имитации нормального полового созревания с 13-14 лет назначается заместительная терапия эстрогенами, а через 12–18 месяцев циклическая терапия эстроген-прогестагеновыми оральными контрацептивами. Заместительная гормонотерапия проводится до возраста естественной менопаузы у здоровых женщин (примерно до 50 лет). Мужчинам с синдромом Шерешевского-Тернера назначается ЗГТ мужскими половыми гормонами.

При гемодинамически значимых ВПС осуществляется их хирургическая коррекция. Устранение крыловидных складок шеи проводится методами пластической хирургии.

При достижении адекватного уровня полового развития женщины с синдромом Шерешевского-Тернера могут иметь детей с помощью ЭКО, используя донорскую яйцеклетку. При наличии кратковременной овариальной активности возможно использование для оплодотворения собственных ооцитов. Проблема избыточного роста волос решается с помощью эпиляции.

Прогноз и профилактика синдроме Шерешевского-Тёрнера

В целом синдром Шерешевского-Тёрнера не оказывает значимого влияния на продолжительность жизни. Исключение составляют случаи тяжелых ВПС, раннего развития и декомпенсации сопутствующих заболеваний. При адекватной терапии больные с синдромом Шерешевского-Тёрнера способны создавать семьи, вести нормальную сексуальную жизнь, однако большая часть из них остается бесплодными.

Учитывая полиморфизм проявлений синдрома Шерешевского-Тёрнера, ведение и наблюдение таких больных осуществляется специалистами в области генетики, педиатрии, эндокринологии, гинекологии, андрологии, урологии, кардиологии, офтальмологии и др.

Единственно возможными методами профилактики рождения ребенка с синдромом Шерешевского-Тёрнера могут служить медико-генетическое консультирование и пренатальная диагностика.

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Синдром Тернера (синдром Шерешевского-Тёрнера, синдром Бонневи-Ульриха, Синдром 45, Х0) является следствием полного или частичного отсутствия одной из двух половых хромосом, фенотипически определяется женский пол. Диагноз основывается на клинических проявлениях и подтверждается исследованием кариотипа. Лечение зависит от проявлений и может включать оперативное лечение при пороках сердца, и часто терапию гормоном роста при низкорослости и заместительную терапию эстрогеном при отсутствии пубертата.

Клинически впервые описан отечественным эндокринологом Н. А. Шерешевским в 1926 г. Цитогенетически синдром верифицирован в 1959 г. Популяционная частота 1 : 5000 лиц женского пола.

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

Код по МКБ-10

Q96 Синдром Тернера

Q96.8 Другие варианты синдрома Тернера

Q96.9 Синдром Тернера неуточненный

Эпидемиология синдрома Шерешевского-Тёрнера

Синдром Шерешевского-Тёрнера встречается с частотой примерно 1 /4000 живорождений и является наиболее распространенной аномалией половых хромосом у женщин. В то же время 99 % беременностей с кариотипом плода 45, X заканчиваются спонтанным абортом.

[7], [8], [9], [10], [11]

Что вызывает синдром Шерешевского-Тёрнера?

Примерно у 50 % пациенток с синдромом Шерешевского-Тёрнера отмечается кариотип 45, X; примерно в 80 % случаев теряется отцовская Х-хромосома. Большая часть оставшихся 50 % мозаична (например, 45, Х/46, XX или 45, Х/47, XXX). Среди мозаичных пациентов фенотип может варьировать от типичного для синдрома Тернера до нормального. Иногда у девочек с синдромом Шерешевского-Тёрнера могут отмечаться одна нормальная Х-хромосома и одна Х-кольцевая хромосома; для того чтобы произошло формирование кольцевой хромосомы, она должна потерять по участку с короткого и длинного плеча. Некоторые девочки с синдромом Тернера могут иметь одну нормальную Ххромосому и одну изохромосому, состоящую из двух длинных плеч Х-хромосомы, которая сформировалась после потери короткого плеча. У таких девочек отмечается склонность иметь многие из фенотипических черт синдрома Тернера; таким образом кажется, что деления короткого плеча Х-хромосомы играет важную роль в формировании фенотипа синдрома Шерешевского-Тёрнера.

Патогенез синдрома Шерешевского-Тёрнера

Отсутствие или изменение половой хромосомы приводит к нарушению созревания яичников, отсутствию или позднему частичному половому созреванию и бесплодию.

Симптомы синдрома Шерешевского-Тёрнера

У многих новорожденных отмечаются только очень легкие проявления; однако у некоторых наблюдаются выраженная дорсальная лимфедема кистей рук и ступней, а также лимфедема или кожные складки на задней поверхности шеи. Другие распространенные аномалии включают крыловидные складки шеи, широкую грудную клетку и втянутые соски. У пораженных девочек отмечается низкий рост по сравнению с членами семьи. Менее частыми признаками являются низкая линия роста волос на задней поверхности шеи, птоз, множественные пигментные невусы, короткие четвертые пястная и плюсневая кости, выступающие подушечки пальцев с завитками на концах пальцев, а также гипоплазия ногтей. Также отмечаются cubitus valgus (вальгусное отклонение в локтевом суставе).

Распространенные аномалии сердца включают коарктацию аорты и двухстворчатый клапан аорты. Часто с возрастом развивается гипертензия, даже в отсутствие коарктации. Нередко встречаются аномалии почек и гемангиомы. Иногда в ЖКТ обнаруживают телеангиэктазию, с развивающимися желудочнокишечными кровотечениями или потерей белка.

Дисгенезия гонад (яичники замещаются двухсторонними тяжами фиброзной стромы с отсутствием развивающихся половых клеток) отмечается у 90 % больных, приводя к отсутствию пубертата, отсутствию увеличения грудных желез, аменорее. В то же время у 5-10 % пораженных девочек спонтанно происходит менархе, и очень редко пораженные женщины фертильны и имеют детей.

Задержка умственного развития отмечается редко, но у многих пациентов наблюдается снижение некоторых перцептивных возможностей и вследствие этого низкие оценки в невербальных тестах и по математике, даже несмотря на то, что баллы, полученные за вербальный компонент тестов на интеллект, средние или даже высокие.

- Задержка роста, часто с рождения (100%).

- Гонадальный дисгенез с аменореей и стерильностью.

- Лимфатический отёк тыла кистей и стоп (40%).

- Широкая грудная клетка с комбинированной деформацией грудины.

- Широко расставленные, гипоплазированные и инвертированные соски (80%).

- Аномальные по форме и оттопыренные ушные раковины (80%).

- Низкий уровень роста волос.

- Короткая шея с избытком кожи и крыловидными складками (80%).

- Cubitus valgus(70%).

- Узкие, гипервогнутые и вдавленные ногти (70%).

- Врождённые пороки почек (60%).

- Тугоухость (50%).

- Врождённые пороки сердца и аорты (коарктация аорты и патология клапанов, расширение и расслоение аорты) (20-40%).

- Идиопатическая артериальная гипертензия (АГ) (27%).

Диагностика синдрома Шерешевского-Тёрнера

У новорожденных диагноз можно заподозрить при наличии лимфедемы или крыловидной складки шеи. В отсутствие этих изменений диагноз у некоторых детей выявляют позже на основании низкого роста, аменореи и отсутствия пубертата. Диагноз подтверждается исследованием кариотипа. Для обнаружения врожденных пороков сердца показано проведение эхокардиографии или МРТ.

Цитогенетический анализ и исследования с Y-специфичным зондом проводят всем лицам с дисгенезией гонад для исключения мозаицизма с наличием клеточной линии с кариотипом 46, XY (45, X/46XY). У таких пациентов обычно женский фенотип с различными чертами синдрома Тернера. Они находятся в группе повышенного риска по развитию злокачественных новообразований гонад, особенно гонадобластомы, поэтому для профилактики сразу после определения диагноза следует удалить гонады.

[12], [13], [14], [15], [16], [17]

Физическое обследование

Диагноз ставят на основании характерной клинической картины: короткая шея с избытком кожи и крыловидными складками у новорождённых девочек, лимфатический отёк кистей и/или стоп, врождённые пороки левого сердца или аорты (особенно коарктация аорты), задержка роста и полового развития в пубертатный период у девочек.

Лабораторные исследования

Цитогенетическое исследование верифицирует отсутствие Х-хромосомы или её структурные изменения.

Какие анализы необходимы?

Лечение синдрома Шерешевского-Тёрнера

Не существует специфического лечения генетического нарушения. Коарктацию аорты обычно лечат оперативно. При других пороках сердца показаны динамическое наблюдение и хирургическая коррекция при необходимости. При лимфедеме применяют компрессионные чулки.

Терапию рекомбинантным человеческим гормоном роста могут начинать, если рост менее 5 перцентилей, начальная доза составляет 0,05 мг/кг подкожно один раз в день. Как правило, в возрасте 12-13 лет для инициации пубертата необходима заместительная терапия эстрогеном в виде конъюгированных эстрогенов по 0,3 мг внутрь или микронизированного эстрадиола по 0,5 мг один раз в день. После этого назначают оральные контрацептивы, содержащие прогестин, для поддержания вторичных половых признаков. Гормон роста продолжают вводить вместе с терапией половыми гормонами до закрытия зон роста, когда терапию гормоном роста прекращают. Продолжение заместительной терапии половыми гормонами помогает достичь оптимальную плотность костей и развитие скелета.

Синдром Шерешевского-Тёрнера лечится с помощью коррекции низкорослости путем проведения курсов человеческого соматропина, а также формирования вторичных половых признаков путем назначения эстрогенов.

Какой прогноз имеет синдром Шерешевского-Тёрнера?

Синдром Шерешевского-Тёрнера имеет благоприятный для жизни и интеллектуального развития прогноз. Неблагоприятный для деторождения.

Источник