Синдром соединительнотканной дисплазии у детей лечение

Соединительнотканная дисплазия имеет разнообразную клиническую картину и маскируется под другие заболевания. Некоторые дети могут вести обычную жизнь, а кому-то требуется постоянное лечение.

Содержание статьи

Причины возникновения

Симптомы

Классификация

Диагностика дисплазии тканей

Методы лечения дисплазии

Профилактика дисплазии

Какие могут быть осложнения

Дисплазия тканей — комплекс патологических состояний, объединенных врожденным дефектом выработки коллагена. В основе болезни лежит мутация генов, ответственных за синтез белков. Это приводит к нарушению функционирования опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Заболевание имеет разнообразную клиническую картину, а пациенты могут наблюдаться у специалистов разного профиля: офтальмологов, ортопедов, травматологов, кардиологов.

Причины возникновения

В основе патологии лежит нарушение синтеза коллагена: он есть практически во всех органах и системах организма. Провоцировать это нарушение могут факторы, которые действуют во время внутриутробного развития:

- неблагоприятная экология;

- нерациональное питание с дефицитом минералов, витаминов, белков, жиров и углеводов;

- курение и употребление алкоголя матерью;

- стрессы;

- сопутствующие заболевания;

- осложнения беременности.

Симптомы

Соединительная ткань — каркас всего тела. Она есть в организме в твердом (кости), гелеобразном и волокнистом (хрящи и связки), жидком (кровь и лимфа) видах. Если нарушена структура ткани, то проявления будут во всем организме.

Клинические проявления разворачиваются постепенно. Внешние симптомы дисплазии представлены особенностями конституции, строения скелета, кожи, мышц, нервной системы, сердца, глаз и внутренних органов:

- Характерен внешний вид ребенка — высокий рост, худоба, узкие плечи и в целом тонкие кости. Вовлечение скелета в патологический процесс сопровождается нарушением осанки, изменением формы грудной клетки, заболеваниями позвоночника, непропорционально большим размером черепа. Возможны аномалии развития и расположения зубов, проблемы с прикусом, незаращение неба и верхней губы. Часто диагностируется гипермобильность суставов, деформации конечностей, склонность к вывихам и переломам;

- Поражение кожных покровов выражается повышенной растяжимостью, сухостью кожи у ребенка. Из-за этого быстро возникают растяжки, сосудистые дефекты, участки повышенной или пониженной пигментации;

- Мышечная система развита слабо, тонус снижен. Следствием этого являются опущение внутренних органов, формирование грыж;

- Неврологические нарушения выражены симптомами вегето-сосудистой дистонии, мигренью, эмоциональной нестабильностью, нарушениями речи;

- Со стороны сердца и сосудов синдром может быть представлен открытым овальным окном, пролапсом митрального клапана, аневризмами различной локализации, недоразвитием аорты, избыточной подвижностью хорд, варикоцеле, варикозным расширением вен нижней конечности, малого таза и прямой кишки. У таких пациентов могут быть аритмии, приступы артериальной гипотензии, боли в сердце;

- В легких формируются участки спадения легочной ткани, образуются кисты;

- Со стороны органа зрения характерны нарушения зрения, косоглазие, нистагм, вывих хрусталика;

- Возможно опущение почек, недоразвитие почек, их удвоение, недержание мочи.

Возрастные особенности

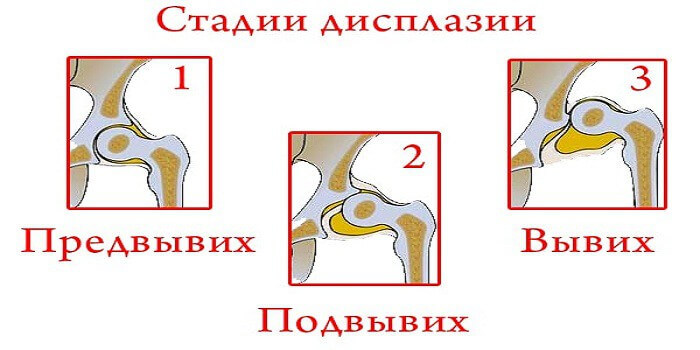

У маленького ребенка ведущими симптомами являются рахитические изменения скелета, плоскостопие или дисплазия тазобедренных суставов. Дети этого возраста становятся пациентами ортопеда, эндокринолога.

Яркая клиническая симптоматика наблюдается в периоде от 14 до 18, когда происходит бурный рост и развитие организма. Диагностируются нарушения осанки, зрения, варикоцеле, варикозное расширение вен, заболевания желудочно-кишечного тракта. Соответственно, эта группа пациентов также раскидана по специалистам различного профиля.

Дисплазия тканей — патология с богатой и разнообразной клинической картиной. Выраженность синдрома также разная: от легкой степени, когда пациент ведет обычную жизнь, до тяжелой, когда качество жизни значительно снижается. В тяжелых случаях ребенок вынужден ограничивать общение со сверстниками, вообще во многом себе отказывать — самые обычные в нашем понимании действия даются ему с огромным трудом. Это создает психологические проблемы.

Классификация

По типу выявляемых отклонений дисплазия тканей у ребенка бывает дифференцированной и недифференцированной.

Дифференцированная дисплазия означает, что болезнь протекает с определенной симптоматикой. Характерны генные дефекты, биохимические и метаболические нарушения. Также известен тип наследования. В эту группу относятся синдромы Марфана, Элерса-Данлоса, Билса — врожденная контрактурная арахнодактилия, мукополисахаридозы, несовершенный остеогенез, диспластический сколиоз.

Недифференцированные дисплазии тканей представлены различными симптомами, которые не вписываются ни в одно заболевание.

Выделяют также различные виды патологии по степени выраженности нарушений:

- малые — о них говорят при наличии трех и более признаков;

- изолированные — признаки болезни присутствует всего лишь в одном органе или системе, например нестабильность суставов, вегетососудистая дистония или проблемы с сердцем;

- наследственные нарушения соединительной ткани, то есть те самые дифференцированные формы.

Диагностика дисплазии тканей

Пациенты с дисплазией тканей наблюдаются у врачей различных специальностей. Сложность выявления связана с отсутствием единой клинической картины и выработанных алгоритмов диагностики. Если врач при наличии характерных признаков может заподозрить, к примеру, болезнь Марфана и направить родителей к генетику для дообследования, то с недифференцированными дисплазиями тканей ситуация сложнее.

В диагностике большую роль играет выявление сочетанных признаков: характерных особенностей внешности, о которых мы говорили, патологии внутренних органов. То есть необходимо оценивать состояние маленького пациента в комплексе, а не точечно сердечно-сосудистую систему, суставы или зрение.

Далее подтвердить диагноз помогают инструментальные, лабораторные методы исследования и генетическое консультирование:

О наличии дисплазии тканей у ребенка может свидетельствовать исследование папиллярного рисунка на передней брюшной стенке. Это своеобразный скрининг-тестирование. Оно позволяет выявить неоформленный тип рисунка, характерный для этой патологии.

Однако признак не является поводом для выставления диагноза мамой. Также как и обнаружение чрезмерной подвижности суставов, наличие астенического телосложения, симптома щелчка у новорожденного. Обратитесь к врачу, если есть сомнения. Специалист, если у него возникнут подозрения, направит на анализы и обследование.

Согласно клиническим рекомендациям, врачи выявляют диагностические коэффициенты. Каждому симптому соответствует определенный коэффициент. Итоговая сумма позволяет поставить точный диагноз, а также определить прогноз.

Методы лечения дисплазии

Лечение дисплазии соединительной ткани у детей проводится согласно рекомендациям. Специфической терапии нет.

Важно подобрать режим дня и двигательной активности, соответствующий состоянию здоровья и возрасту ребенка. Этим занимается лечащий врач, он также проводит обучение: как вести себя с малышом, что ему можно и что нельзя.

Необходима специальная диета с высоким содержанием белков — строительного «материала» для мышц, витаминов, микроэлементов, особенно магния, кальция, омега 3 и 6 жирных кислот.

Показана лечебная физкультура, курсы массажа, иглорефлексотерапии, физиотерапевтических процедур. По возможности ребенок должен укреплять организм в санаторно-курортных учреждениях.

При необходимости врач пропишет ортопедическое лечение и использование различных приспособлений.

Для семьи и ребенка с дисплазией тканей будет полезным поработать с психологом. В доме важна позитивная атмосфера, вместе с тем необходимо осознавать серьезность болезни и относятся к нему соответственно.

Медикаментозное лечение включает назначение метаболических препаратов, хондропротекторов, антиоксидантов. Их подбирает врач с учетом клинической картины и аллергического анамнеза.

При необходимости проводится хирургическое лечение.

Профилактика дисплазии

При соединительнотканной дисплазии у детей важной составляющей профилактики прогрессирования болезни является физическая активность. Показаны такие виды спорта, при которых задействованы все группы мышц: плавание, гимнастика, танцы. Но нужно учитывать, что перегрузка мышц ребенка, гиперподвижность суставов так же опасна, как и гиподинамия.

Поэтому запрещены травмоопасные виды спорта, те, которые связаны с поднятием тяжестей, значительными нагрузками на суставы. Нельзя участвовать в соревнованиях.

Эти меры относятся ко вторичной профилактике, когда болезнь уже диагностирована. Есть еще первичная профилактика — те действия, которые предупреждают развитие у ребенка патологии. Они направлены на пересмотр образа жизни будущей мамой. Ей следует избегать стрессов, отказаться от вредных привычек, разнообразно питаться. Необходимо пройти курс лечения сопутствующих заболеваний до зачатия, а после — выполнять все рекомендации врача.

Какие могут быть осложнения

Последствия дисплазии у ребенка при отсутствии лечения могут быть очень серьезными. Прогноз зависит также от степени выраженности нарушений. Изолированные дисплазии влияют на качество жизни незначительно. Множественное поражение может привести к тяжелой инвалидности. К тому же, в любой момент у ребенка может возникнуть опасное состояние, при котором требуется экстренная врачебная помощь: разрыв аневризмы, фибрилляция желудочков, внутреннее кровотечение.

Поэтому дети с синдромом дисплазии тканей должна постоянно находиться под пристальным вниманием врачей, получать лечение и регулярно проходить обследования.

Из инструментальных методов исследования проводятся УЗИ брюшной полости, почек, сердца и сосудов, фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), фибробронхоскопия, спирометрия, электрокардиография, электроэнцефалография, рентгенография легких, позвоночника, суставов, конечностей, определение изменений зубной эмали. Эти методы позволяют оценить состояние исследуемых органов, обнаружить патологию, оценить его степень и определить возможные последствия, то есть прогноз;

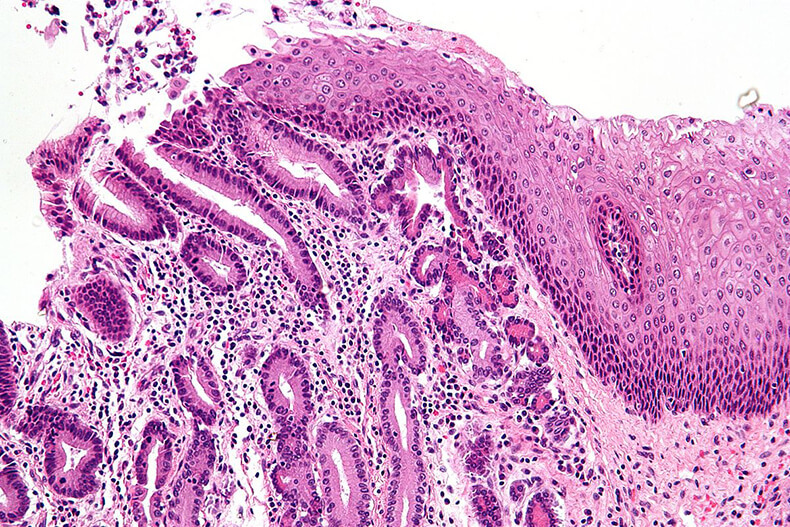

Лабораторные методы позволяет обнаружить изменения в работе внутренних органов, выявить отклонения в показателях. Информативны в этом плане биохимический анализ крови, иммунограмма, коагулограмма, исследование гормонального фона. Проводится также биопсия кожи для оценки его структуры;

Диагностически значимым является определение гидроксипролина в моче, крови, слюне. Имеют значение его концентрация в свободном и связанном виде. Это вещество появляется при распаде коллагена. Отклонения в ту или иную сторону говорят о дисплазии тканей. Определяют также гликозаминогликаны и другие вещества;

Семья, в которой есть ребенок с подозрением на дисплазию, направляется на медико-генетическое консультирование. Врач опрашивает родителей на наличие у родственников схожей симптоматики, проводит генеалогический анализ, направляет на анализы или другие методы исследования.

Источник

Экология здоровья: Существуют такие внутренние нарушения, которые приводят к появлению целого букета болезней в различных областях – от заболеваний суставов до загвоздок с кишечником, и дисплазия соединительной ткани является блестящим их примером. Диагностировать ее горазд не весь доктор, от того что она в всяком случае выражается своим комплектом признаков, следственно человек может годами бесплодно лечить себя, не подозревая, что происходит внутри него.

Синдром соединительнотканной дисплазии: причины и симптомы, стадии и лечение

Существуют такие внутренние нарушения, которые приводят к появлению целого букета болезней в различных областях – от заболеваний суставов до загвоздок с кишечником, и дисплазия соединительной ткани является блестящим их примером. Диагностировать ее горазд не весь доктор, от того что она в всяком случае выражается своим комплектом признаков, следственно человек может годами бесплодно лечить себя, не подозревая, что происходит внутри него. Опасен ли данный диагноз и какие меры необходимо предпринять?

Что такое дисплазия соединительной ткани

В всеобщем смысле греческое слово «дисплазия» обозначает нарушение образования либо становления, которое может быть применено как к тканям, так и к внутренним органам в совокупности. Данная загвоздка неизменно является прирожденной, от того что возникает во внутриутробном периоде.

Если упомянута соединительнотканная дисплазия, подразумевается генетически гетерогенное заболевание, характеризующееся нарушением в процессах становления соединительной ткани. Загвоздка носит полиморфный нрав, предпочтительно встречается в молодом возрасте.

В официальной медицине патология становления соединительной ткани может встречаться и под наименованиями:

наследственная коллагенопатия;

гипермобильный синдром.

Симптомы

Количество знаков нарушений соединительной ткани настоль крупно, что поодиночке больной их может объединять с всякими болезнями: патология отражается на большей части внутренних систем – от нервозной до душевно-сосудистой и даже выражаться в виде самопроизвольного снижения массы тела. Нередко дисплазия такого типа обнаруживается только позже внешних изменений, либо диагностических мер, предпринятых врачом с др. целью.

Среди самых блестящих и выявляемых с высокой частотой знаков нарушений соединительной ткани значатся:

Вегетативная дисфункция, которая может проявляться в виде панических атак, тахикардии, обмороков, депрессий, нервозного истощения.

Проблемы с душевным клапаном, включая пролапс, аномалии сердца, душевная недостаточность, патологии миокарда.

Астенизация – неспособность больного подвергать себя непрерывным физическим и умственным нагрузкам, частые психоэмоциональные срывы.

Х-образная деформация ног.

Варикоз, сосудистые звездочки.

Гипермобильность суставов.

Гипервентиляционный синдром.

Частые вздутия живота, обусловленные нарушениями пищеварения, дисфункция поджелудочной железы, задачи с выработкой желчи.

Болезненность при попытке оттянуть кожу.

Проблемы с иммунной системой, зрением.

Мезенхимальная дистрофия.

Аномалии в становлении челюсти (включая прикус).

Плоскостопие, частые вывихи суставов.

Врачи уверены, что лица, у которых есть соединительнотканная дисплазия, в 80% случаев имеют психологические нарушения. Легкая форма – это депрессии, непрерывное чувство тревоги, низкая самооценка, неимение амбиций, негодование нынешним расположением дел, подкрепленное нежеланием менять что-либо. Впрочем с диагнозом «синдром дисплазии соединительной ткани» может соседствовать даже аутизм.

У детей

При рождении ребенок может быть лишен фенотипических знаков патологии соединительной ткани, даже если это коллагенопатия, которая имеет блестящие клинические проявления. В постнатальном периоде недостатки становления соединительной ткани тоже не исключаются, следственно новорожденному такой диагноз ставится редко. Обстановку осложняет и натуральное для детей младше 5 лет состояние соединительной ткани, ввиду которого у них слишком мощно тянется кожа, легко травмируются связки, отслеживается гипермобильность суставов.

У детей старше 5 лет при сомнениях на дисплазию дозволено увидеть:

изменения позвоночника (кифоз/сколиоз);

деформации грудной клетки;

плохой тонус мышц;

асимметричные лопатки;

неправильный прикус;

хрупкость костной ткани;

повышенная эластичность поясничного отдела.

Причины

Основа изменений в соединительной ткани – генетические мутации, следственно ее дисплазию не во всех формах дозволено признать за болезнь: некоторые ее проявления не ухудшают качества жизни человека. Диспластический синдром вызывают метаморфозы в генах, которые ответственны за основный белок, формирующий соединительную ткань – коллаген (реже – фибриллин). Если в процессе образования его волокон случился сбой, они не сумеют выдерживать нагрузку. Добавочно как фактор возникновения такой дисплазии не исключен недобор магния.

Классификация

Врачи на сегодняшний день не пришли к цельному суждению касательно систематизации соединительнотканной дисплазии: ее дозволено разбивать на группы про процессам, протекающим с коллагеном, но данный подход разрешает трудиться только с преемственной дисплазией. Больше многофункциональной считается дальнейшая систематизация:

Дифференцированное нарушение соединительной ткани, имеющее альтернативное наименование – коллагенопатия. Дисплазия преемственная, знаки отчетливые, диагностика заболевания труда не составляет.

Недифференцированное нарушение соединительной ткани – эта группа включает в себя оставшиеся случаи, которые немыслимо отнести к дифференцированной дисплазии. Частота ее диагностирования в разы выше, причем у лиц всех возрастов. Человек, у которого нашли недифференцированную патологию соединительной ткани, нередко не нуждается в лечении, но должен находиться под слежением доктора.

Диагностика

С дисплазией такого рода связана масса спорных моментов, от того что и в вопросе диагностики эксперты практикуют несколько научных подходов. Исключительный момент, тот, что сомнений не вызывает – надобность проведения клинико-генеалогических изысканий, от того что недостатки соединительной ткани носят прирожденный нрав. Добавочно для прояснения картины врачу понадобится:

систематизировать претензии пациента;

провести обмерку туловища по секциям (для соединительнотканной дисплазии востребована их длина);

оценить мобильность суставов;

дать пациенту попытаться охватить свое запястье огромным пальцем и мизинцем;

провести эхокардиограмму.

Анализы

Лабораторная диагностика дисплазии такого типа заключается в постижении обзора мочи на ярус оксипролина и гликозаминогликанов – веществ, появляющихся в процессе распада коллагена. Добавочно имеет толк проверка крови на частые мутации в PLOD и всеобщую биохимию (развернутый обзор из вены), обменные процессы в соединительной ткани, маркеры гормонального и минерального обмена.

Какой доктор лечит дисплазию соединительной ткани

У детей постановкой диагноза и разработкой терапии (исходного яруса) занимается педиатр, от того что доктора, тот, что работает экстраординарно с дисплазией, не существует. Позже схема идентична для лиц всех возрастов: если проявлений патологии соединительной ткани несколько, понадобится брать план лечения у кардиолога, гастроэнтеролога, психотерапевта и т.д.

Лечение дисплазии соединительной ткани

Не существует методов избавиться от данного диагноза, от того что дисплазия такого типа затрагивает метаморфозы в генах, впрочем комплексные меры могут облегчить состояние пациента, если он страдает от клинических проявлений патологии соединительной ткани. Предпочтительно практикуется схема профилактики обострения, которая заключается в:

грамотно подобранной физической активности;

индивидуальном рационе питания;

физиотерапии;

медикаментозном лечении;

психиатрической помощи.

К хирургическому вмешательству при данном виде дисплазии рекомендовано прибегать только в случае деформации грудной клетки, серьезных нарушений позвоночника (исключительно крестцового, поясничного и шейного отделов). Синдром соединительнотканной дисплазии у детей требует добавочно нормализовать режим дня, подобрать непрерывные физические нагрузки – плавание, велосипед, лыжи. Впрочем в высокопрофессиональный спорт ребенка с такой дисплазией отдавать не стоит.

Без использования лекарств

Начать лечение врачи советуют с исключения высоких физических нагрузок, тяжелой работы, включая умственную. Пациенту годично необходимо проходить курс ЛФК, по вероятности получив от эксперта план занятия и исполняя те же действия самосильно дома. Добавочно понадобится посещать клинику для прохождения комплекса физиопроцедур: облучения ультрафиолетом, обтираний, электрофореза. Не исключено предназначение корсета, поддерживающего шею. В зависимости от психоэмоционального состояния может быть прописано посещение психотерапевта.

Детям с дисплазией такого типа доктор назначает:

Массаж конечностей и спины с акцентом на шейный отдел. Процедуру проходят раз в полгода, по 15 сеансов.

Ношение супинатора, если диагностирована вальгусная стопа.

Диета

Акцент в питании пациента, у которого была диагностирована патология соединительной ткани, эксперты рекомендуют делать на белковой пище, но это не подразумевает полного исключения углеводов. Суточное меню при дисплазии непременно должно состоять из нежирной рыбы, морепродуктов, бобовых культур, творога и твердого сыра, дополненных овощами, несладкими фруктами. В маленьком числе в ежедневном питании надобно применять орехи. По необходимости может быть назначен витаминный комплекс, исключительно детям.

Прием медикаментов

Пить лекарственные препараты следует под контролем доктора, от того что многофункциональной таблетки от дисплазии нет и предугадать реакцию определенного организма даже на самый неопасный медикамент невозможно. В терапию для совершенствования состояния соединительной ткани при ее дисплазии могут быть включены:

Вещества, стимулирующие натуральную выработку коллагена – аскорбиновая кислота, витамины В-группы и источники магния.

Лекарства, нормализующие ярус свободных аминокислот в крови – Глутаминовая кислота, Глицин.

Средства, помогающие минеральному обмену.

Препараты для катаболизма гликозаминогликанов, предпочтительно на хондроитин сульфате.

Хирургическое вмешательство

Ввиду того, что эту патологию соединительной ткани не считают болезнью, давать рекомендацию к проведению операции доктор будет, если пациент страдает от деформации опорно-двигательного агрегата, либо дисплазия может привести к летальному исходу из-за загвоздок с сосудами. У детей хирургическое ввязывание практикуется реже, чем у взрослых, врачи усердствуют обойтись мануальной терапией.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание – мы вместе изменяем мир! © econet

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Подпишитесь на наш ФБ:

,

чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Источник