Синдром тяжелого комбинированного иммунодефицита что это

Тяжелый комбинированный иммунодефицит (SCID) — это заболевание, относящееся к категории первичных иммунодефицитов, обусловленное многочисленными молекулярными дефектами. Эти дефекты приводят к нарушению функции В-клеток и Т-клеток, а иногда и к нарушению функций природных клеток-киллеров. Основная масса случаев заболевания диагностируется в возрасте от рождения до 3-х месяцев. Без врачебного вмешательства больной ребенок редко доживает до 2-х лет.

- Причины тяжелого иммунодефицита

- Формы комбинированного иммунодефицита, симптомы тяжелых иммунодефицитов

- Лечение тяжелых комбинированных иммунодефицитов

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждые два года пересматривает классификацию данного заболевания согласно современным методам борьбы с заболеваниями иммунной системы и иммунными нарушениями. За последние десятилетия было выделено восемь классификационных групп тяжелого комбинированного иммунодефицита. Данное заболевание является одним из наиболее изученных в мире, и всё же выживаемость больных достаточно низкая.

Необходима соответствующая диагностика, которая, с учетом неоднородности патогенеза иммунных нарушений, порой проводится несвоевременно или в неполном объеме. Наиболее распространенными проявлениями SCID являются типичные инфекции и кожные заболевания, именно они служат клиническими подсказками для определения заболевания у детей.

Учитывая последние достижения в трансплантации костного мозга и генной терапии, пациенты с SCID имеют большую вероятность развития функциональной иммунной системы и надежду на выживание. Однако при условии развития серьезной инфекции прогноз редко бывает благоприятным.

Причины тяжелого иммунодефицита

Основная причина тяжелого иммунодефицита — это генетические мутации (аутосомно-рецессивные или спорадические), а именно:

- дефекты ADA и PNP;

- мутация цепи IL-7R;

- дефекты IL-2;

- мутация гена JAK3;

- нулевые мутации генов RAG1 и RAG2;

- мутации гена Artemis;

- CD45 мутации.

Другие причины:

- синдром «голых» лимфоцитов;

- недостаточность p56lck (молекул тирозин-киназы).

К таким инфекциям относятся:

- цитомегаловирус (ЦМВ);

- пневмония;

- гепатит;

- вирус парагриппа;

- респираторно-синцитиальный вирус (РСВ);

- аденовирусы;

- энтеровирус;

- ротавирус;

- вирус ветряной оспы;

- вирус простого герпеса и человеческий вирус герпеса.

Грибковые инфекции:

- Candida Albicans или молочница;

- почечный и желчный кандидоз;

- инфекции, вызванные криптоспоридией (Cryptosporidial);

- инфекции Aspergillus (пневмония);

- золотистый стафилококк, стрептококки и энтерококки;

- синегнойная палочка;

- листерия, легионелла, моракселла.

Многие из указанных патогенов обитают и в здоровом организме. Но при неблагоприятных условиях и факторах могут послужить причиной начала заболевания, которое подтолкнет иммунитет к развитию иммунодефицита.

Обостряющие факторы

У больных с тяжелым иммунодефицитом может присутствовать ряд отягчающих состояние факторов, например, наличие материнских Т-клеток. Оно вызывает эритему кожи с Т-клеточной инфильтрацией, эозинофилию, повышение количества печеночного фермента и перипортальную клеточную инфильтрацию.

Агрессивно отреагировать организм может и на несовместимый трансплантат костного мозга, переливание неподходящей крови. Признаками отторжения является некротическая эритродермия слизистой кишечника, истирание и разрушение билиарного эпителия.

В прошлом новорожденных обычно иммунизировали вакциной, содержащей вирус коровьей оспы, поэтому многие дети с тяжелым иммунодефицитом умирали от данного заболевания. В настоящее время вакцина БЦЖ, содержащая бациллу Кальметта-Герена, применяется во многих странах. Её использование нередко приводит к смерти детей с иммунодефицитами.

Важно! Живые вакцины, такие как БЦЖ или содержащие бактерии ветряной оспы, детям с SCID противопоказаны.

Формы комбинированного иммунодефицита, симптомы тяжелых иммунодефицитов

SCID, или тяжелый комбинированный иммунодефицит, является заболеванием, при котором нарушается нормальный баланс В и Т-клеток, сохраняется нормальное количество В-клеток или наступает ретикулярный дисгенез.

Что такое ретикулярный дисгенез?

Ретикулярный дисгенез — это редкое генетическое заболевание костного мозга, для которого характерно полное отсутствие гранулоцитов и уменьшение количества аномальных лимфоцитов. На производство красных кровяных телец — эритроцитов и мегакариоцитов — оно не влияет. Для ретикулярного дисгенеза характерна недоразвитость вторичных лимфоидных органов.

Ретикулярный дисгенез является наиболее тяжелой формой тяжелого комбинированного иммунодефицита (SCID). Причина данного заболевания — неспособность предшественников гранулоцитов образовать нормальные стволовые клетки. Как следствие, нарушается функция костного мозга и кроветворения, иммунная система не в состоянии защитить организм от инфекций, а клетки крови не могут полноценно справляться со своей функцией.

Другие формы комбинированного иммунодефицита это:

1. Дефицит гамма-цепей Т-клеточного рецептора (X-SCID).

Обусловлен мутацией гена на Х-хромосоме. Около 45% тяжелых иммунодефицитов вызваны этим подвидом заболевания.

2. Дефицит аденозиндезаминазы.

Отсутствие этого фермента приводит к накоплению токсичных продуктов метаболизма внутри лимфоцитов, которые вызывают отмирание клеток. Составляет около 15% случаев всех иммунодефицитов.

3. Дефицит альфа-1 антитрипсина.

Отсутствие Т-клеток, и как следствие, отсутствие активности в В-клетках (около 11% от общего количества случаев).

4. Дефицит янус киназы-3.

5. Дефициты CD3-цепи.

6. Дефицит CD45 (комбинированный иммунодефицит с мутациями в генах, кодирующих белки, необходимые для развития иммунных распознающих рецепторов на Т- и В-лимфоцитах).

Медики придерживаются мнения, что существует определенная группа нераспознанных иммунодефицитов.

Еще одна группа редких генетических нарушений иммунной системы — это комбинированные иммунодефициты, клинические проявления которых менее тяжелы, чем у тяжелых иммунодефицитов. Таким больным может помочь пересадка стволовых клеток не только от донора-родственника, но и от других доноров.

Симптомы

Иммунодефициты характеризуются различным набором клинических признаков. Проявлениями этого заболевания всегда являются тяжелые инфекции, причем, если для ребенка с нормальным иммунитетом они могут быть не опасны, то для детей с SCID они представляют серьезную угрозу.

К таким инфекциям относятся:

- пневмония;

- менингит;

- инфекции крови.

Широкое применение антибиотиков изменило характер течения многих заболеваний, поэтому иногда диагностировать тяжелый иммунодефицит тяжело.

Другие симптомы:

- воспалительные процессы слизистой;

- увеличение лимфоузлов;

- кожные поражения (сыпь, язвы);

- нарушения функции печени, почек;

- респираторные симптомы;

- молочница (грибковые инфекции полости рта и половых органов);

- диарея;

- рвота;

- ферментные нарушения;

- аллергические проявления;

- кашель, хрипы;

- плохие показатели анализов крови.

Лечение тяжелых комбинированных иммунодефицитов

Поскольку основным методом лечения тяжелых комбинированных иммунодефицитов является пересадка костного мозга, другие методы лечения, как правило, неэффективны или малоэффективны. Учитывая возраст больных (от рождения до двух лет), необходимо оказывать детям внимание и поддержку. Родственники и члены семьи больных должны поддерживать не только ребенка, но и доброжелательные отношения внутри семьи.

Изолирование пациентов с иммунодефицитом недопустимо. Такие дети должны находиться дома, по возможности получая необходимое поддерживающее лечение, в особенности при отсутствии тяжелых инфекций. Стационарное содержание ребенка требуется, когда его состояние нестабильно.

Необходимо исключить:

- контакты с родственниками, болевшими недавно ветряной оспой или другими вирусными заболеваниями;

- посещения общественных мест;

- живые вакцины.

Требуется:

- соблюдение гигиены ребенка и членов семьи;

- обеспечение качественного питания;

- комфортный психологический климат в семье.

Трансплантация стволовых клеток должна проводиться в медицинских центрах, специализирующихся на работе с пациентами с иммунодефицитами. Стволовые клетки для трансплантации могут быть получены из костного мозга, периферической крови или даже из пуповинной крови от родственных или неродственных доноров, которые полностью или частично соответствуют типу тканей реципиента.

Идеальный донор для ребенка с SCID — это родной брат или сестра. В настоящее время успешными являются пересадки даже от связанных доноров, то есть отца или матери. Общая выживаемость (за последние 30 лет) после таких операций составляет 60-70%. Чем раньше будет проведена пересадка, тем больше шансов на выживание больного.

Источники статьи:

https://en.wikipedia.org/

https://www.nature.com/

https://emedicine.medscape.com/

https://primaryimmune.org/

https://www.scid.net/

https://www.genome.gov/

https://kidshealth.org/

По материалам:

Wikipedia, the free encyclopedia

Y Bertrand, S M Muller, J L Casanova, G Morgan,

A Fischer and W Friedrich – https://www.nature.com

Robert A Schwartz, MD, MPH; Chief Editor:

Harumi Jyonouchi, MD – https://emedicine.medscape.com

Immune Deficiency Foundation

The SCID Initiative

The National Human Genome Research Institute

KidsHealth® – © 1995-2016 The Nemours Foundation. A

Смотрите также:

У нас также читают:

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

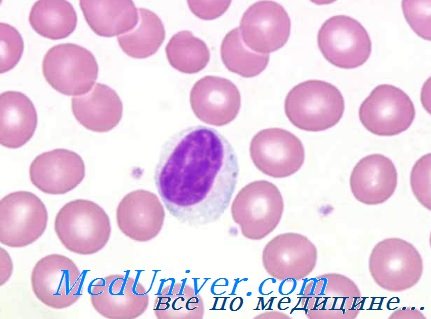

Тяжелый комбинированный иммунодефицит характеризуется отсутствием Т-лимфоцитов и низким, высоким или нормальным количеством В-лимфоцитов и натуральных киллеров. У большинства младенцев развиваются оппортунистические инфекции в течение 1 -3 месяцев жизни. При постановке диагноза важна лимфопения, отсутствие или очень низкое количество Т-лимфоцитов, нарушение пролиферации лимфоцитов при воздействии митогена. Пациенты должны находиться в защищенной среде; единственный способ лечения – трансплантация стволовых клеток костного мозга.

Тяжелый комбинированный иммунодефицит (ТКИД) является следствием мутаций по крайней мере 10 различных генов, которые проявляются 4 формами заболевания. При всех формах Т-лимфоциты отсутствуют (Т-); но в зависимости от формы тяжелого комбинированного иммунодефицита количество В-лимфоцитов и натуральных киллеров может быть низким, или они отсутствуют (В-, NK-), либо нормальным или высоким (В+, NK+). Но даже если уровень В-лимфоцитов нормальный, то из-за отсутствия Т-лимфоцитов они не могут нормально функционировать. Наиболее часто встречается сцепленный с X-хромосомой тип наследования. При этой форме отсутствует у-цепь в белковой молекуле рецептора ИЛ2 (данная цепь является компонентом по крайней мере 6 цитокиновых рецепторов); это наиболее тяжелая форма с фенотипом Т-, В+, NK-. Другие формы наследуются по аутосомно-рецессивному типу. Две наиболее распространенные формы являются результатом недостаточности аденозин дезаминазы АДА, что ведет к апоптозу предшественников В-, Т-лимфоцитов и натуральных киллеров; фенотип этой формы Т-, В-, NK-. При другой форме наблюдается недостаточность а-цепи в белковой молекуле рецептора ИЛ7; фенотип этой формы Т-, В+, NK+.

У большинства детей с тяжелым комбинированным иммунодефицитом к 6 месяцам развиваются кандидоз, пневмония, диарея, приводящие к нарушению развития. У многих после введения материнских лимфоцитов или гемотрансфузии развивается болезнь «трасплантат против хозяина». Другие пациенты доживают до 6-12 месяцев. Может развиться эксфолиативный дерматит как часть синдрома Оменна. Недостаточность АДА может привести к аномалиям костей.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

Лечение тяжелого комбинированного иммунодефицита

Диагноз ставится на основании лимфопении, низкого количества или полного отсутствия Т-лимфоцитов, отсутствия пролиферации лимфоцитов в ответ на стимуляцию митогеном, отсутствия рентгенологической тени тимуса, нарушения развития лимфоидной ткани.

Все формы тяжелого комбинированного иммунодефицита являются фатальными, если не проведена ранняя диагностика и лечение. Вспомогательными методами лечения могут быть введение иммуноглобулина и антибиотиков, включая профилактику Pneumocystisjiroveci(ранее P. carinii). 90-100 % пациентов с тяжелым комбинированным иммунодефицитом и его формами показана трансплантация стволовых клеток костного мозга от HLA-идентичного, подобранного по смешанной лейкоцитарной культуре сибса. Если невозможно подобрать HLA-идентичного сибса, используется гаплоидентичный костный мозг одного из родителей с тщательно отмытыми Т-лимфоцитами. Если тяжелый комбинированный иммунодефицит диагностируется до 3-месячного возраста, частота выживания после трансплантации костного мозга любым из названных способов составляет 95 %. Предимплантационная химиотерапия не проводится, так как у реципиента отсутствуют Т-лимфоциты, и поэтому невозможно отторжение трансплантата. Пациентам с АДА-недостаточностью, которым не показана трансплантация костного мозга, вводят полиэтиленгликоль – модифицированный бычий АДА один или два раза в неделю. Генная терапия успешна при сцепленной с Х-хромосомой форме тяжелого комбинированного иммунодефицита, но может вызвать Т-клеточную лейкемию, что ограничивает использование этого метода.

Источник

Тяжелый комбинированный иммунодефицит у ребенка. Клиника и лечениеБольные с комбинированными нарушениями гуморального и клеточного иммунитета страдают тяжелыми, часто оппортунистическими инфекциями, которые без трансплантации костного мозга приводят к смерти в грудном возрасте. Считается, что распространенность таких дефектов невелика. Однако их истинная частота неизвестна, так как скрининг новорожденных на какое-либо из этих нарушений не проводится. Не исключено, что многие случаи смерти от инфекций в грудном возрасте связаны именно с комбинированными нарушениями иммунитета. В основе синдромов тяжелого комбинированного иммунодефицита (ТКИД) лежат мутации различных генов, приводящие к выпадению всех адаптивных иммунных реакций, а в некоторых случаях и к отсутствию NK-клеток. Для этих синдромов характерны наиболее тяжелые нарушения иммунитета. Патогенез тяжелого комбинированного иммунодефицитаВ типичных случаях тимус очень маленький и весит менее 1 г. Обычно он остается в области шеи, содержит крайне мало клеток, граница между корковым и мозговым веществом в нем неразличима, тельца Гассаля отсутствуют. Эпителий тимуса сохранен. В фолликулярной и паракортикальной областях селезенки лимфоциты практически отсутствуют. Лимфатические узлы, миндалины, аденоиды и пейеровы бляшки либо отсутствуют, либо в значительной степени недоразвиты. Клинические проявления тяжелого комбинированного иммунодефицита. Уже в первые месяцы жизни у больных возникают понос, пневмония, средний отит, сепсис и кожные инфекции. Вначале ребенок растет нормально, но понос и инфекции приводят к его резкому истощению. Такие оппортунистические инфекции, как Candida albicans, P. carinii, ветряная оспа, корь, парагрипп 3, ЦМВ, вирус Эпштейна-Барр, аденовирус и БЦЖ, оказываются смертельными.

Чужеродные ткани у больных не отторгаются, что создает опасность реакции «трансплантат против хозяина», обусловленной проходящими через плаценту материнскими Т-лимфоцитами, а также Т-лимфоцитами, присутствующими в необлученных препаратах крови или аллогенном костном мозге. С самого рождения отмечается лимфопения (< 2000 в 1 мкл). Поэтому обычный подсчет лейкоцитарной формулы в пуповинной крови позволял бы выявлять все случаи этой патологии. Лимфоциты больных in vitro не пролиферируют при добавлении митогенов, антигенов или аллогенных клеток. Лимфопения (обычно менее 500 в 1 мкл) сильнее всего выражена при недостаточности АДА. Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови резко снижена, и иммунизация не стимулирует антителогенез. При разных генетических формах ТКИД популяции и субпопуляции лимфоцитов меняются по-разному, но содержание Т-лимфоцитов крайне низко или они отсутствуют при всех формах этой патологии, а если и присутствуют, то обычно имеют материнское происхождение. Лечение тяжелого комбинированного иммунодефицитаТяжелый комбинированный иммунодефицит у детей требует срочного вмешательства. Без восстановления иммунитета (путем трансплантации костного мозга) ребенок погибнет уже на первом году жизни и почти наверняка не доживет до 2 лет. При установлении диагноза сразу после рождения или в первые 3 мес. более 95 % больных можно излечить родственной пересадкой HLA-идентичного или лишенного Т-лимфоцитов гаплоидентичного (полусовместимого) костного мозга, содержащего кроветворные стволовые клетки. При этом не требуется предварительной химиотерапии больных или последующей профилактики реакции «трансплантат против хозяина». Недавние успехи в генной терапии Х-сцепленного ТКИД, достигнутые в Париже и Лондоне, позволяют надеяться, что в конце концов именно генная терапия станет основным методом лечения некоторых, если не всех, форм ТКИД с известной молекулярной основой. – Также рекомендуем “Х-сцепленный тяжелый комбинированный иммунодефицит мальчиков. Иммунодефицит при недостаточности аденозиндезаминазы” Оглавление темы “Врожденные нарушения иммунитета”:

|

Источник