Синдром умственной отсталости с ломкой

Синдром Мартина-Белл – это наследственная болезнь, которая характеризуется стойким интеллектуальным снижением, расстройствами аутистического спектра и специфическими фенотипическими особенностями. Ключевой симптом – недостаточность познавательных функций. Отмечается гиперактивность, дефицит коммуникативных способностей, замкнутость. Лицо удлиненное, ушные раковины большие, лоб выступающий, кончик носа загнутый. Диагностика основывается на клинико-анамнестических данных и результатах биогенетического анализа. Лечение симптоматическое, включает использование медикаментов и психолого-педагогическую коррекцию.

Общие сведения

Синдром Мартина-Белл получил свое название по фамилиям исследователей, впервые описавших патологию. В 1943 году физиологи из Великобритании Д. Мартин и Д. Белл изучали 11 случаев олигофрении у мужчин из одной семьи, в которой женщины имели нормальное интеллектуальное развитие. Генетическая основа заболевания была выявлена в 1969 году американским генетиком Г. Лабсом. Синонимичное название – синдром ломкой X-хромосомы. Распространенность среди мальчиков составляет 1:4 000, среди девочек – 1:6 000. Согласно данным зарубежных врачей-генетиков, частота синдрома Мартина-Белл у пациентов мужского пола с умственной отсталостью достигает 1,9-5,9%. Отечественные исследования указывают на более высокие значения, в соответствии с ними этот синдром имеют 8-10% больных олигофренией.

Синдром Мартина-Белл

Причины

Синдром Мартина-Белл является результатом дефекта гена FMR1, расположенного в X-хромосоме. Наследование происходит по доминантному сцепленному с полом типу с неполной пенетрантностью. У мужчин присутствует одна X-хромосома, поэтому мутантный аллель всегда провоцирует болезнь. У женщин есть две половые хромосомы типа X: одна активная, другая – резервная, инактивированная. Таким образом, при наличии мутации в одном из двух генов FMR1 заболевание проявляется или нет в зависимости от активности измененной хромосомы. Мужчины с ломкой хромосомой X не могут передать ее сыновьям, но передают всем дочерям, которые либо болеют, либо остаются здоровыми носителями мутации. Женщины с дефектной хромосомой передают ее детям обоих полов с вероятностью 50%. Наследование синдрома учащается от поколения к поколению, этот феномен называется парадоксом Шермана.

Патогенез

При секвенировании FMR1-гена было выявлено, что основой симптоматики и цитогенетически определяемой ломкости хромосомы X является многократное увеличение количества единичных тринуклеотидов ЦГГ. Это приводит к подавлению транскрипции и последующему недостаточному производству белка FMR1, ответственного за развитие центральной нервной системы, а именно – за формирование аксонов и синапсов, появление и усложнение нейронных связей, успешность процессов обучения и запоминания.

Участок хромосом, подверженный структурным изменениям при наследственном синдроме Мартина-Белл, может находиться в четырех состояниях, характеризующихся различным удлинением повторяющихся последовательностей тринуклеотидов. При отсутствии болезни и носительства определяется нормальное количество повторов – от 6 до 39. В промежуточном состоянии диагностируется 40-60 повторов, в состоянии премутации – 55-200. В обоих случаях заболевание отсутствует. Поскольку экспансия тринуклеотидов возможна лишь в период гаметогенеза, премутация способна превратиться в полную мутацию. Это происходит при передаче измененного материнского гена, аллель «утяжеляется» во время овогенеза. При полной мутации выявляется больше 200 повторов ЦГГ, чаще всего – от 230 до 4 000.

Симптомы

Дети рождаются с увеличенной массой тела, в среднем – 3,5-4 кг. Первыми обращают на себя внимание фенотипические особенности младенцев. Характерен макроорхизм – увеличение яичек без эндокринного заболевания. Окружность головы больше нормы или соответствует ее верхним границам. Лоб высокий и широкий, лицо вытянутое с уплощенной средней частью. Нос имеет слегка клювовидный загиб, ушные раковины крупные, располагаются низко. Суставы отличаются хорошей подвижностью, кости кистей и стоп широкие. Кожа зачастую гиперэластичная, волосы и радужные оболочки глаз светлого оттенка. Фенотипические признаки могут быть выражены по-разному, от одного-двух едва определяемых до полного комплекса.

Ключевое клиническое проявление заболевания – умственная отсталость. Стойкое интеллектуальное снижение проявляется слабым развитием сложных форм мышления и памяти. Пациентам недоступно понимание абстрактно-логических высказываний и явлений, использование категорий, установление аналогий. Сравнение, анализ и обобщение могут осуществляться на простом уровне, например, в конкретных бытовых ситуациях. Словарный запас обеднен. У многих мальчиков IQ равен 40-50 баллам, реже достигает 70-79. Относительно сохранна номинативная речь и зрительное восприятие. У девочек когнитивное снижение менее выраженное, соответствует легкой степени олигофрении или пограничному уровню интеллектуального развития.

Другой типичный симптом заболевания – своеобразие речи. Она ускоренная, сбивчивая, изобилует повторами, эхолалиями и персеверациями. Аутистические расстройства представлены трудностями коммуникации и поведенческими нарушениями. Дети часто проявляют агрессивность и замкнутость при попытке установления контакта. В тяжелых случаях развивается мутизм – полное отсутствие речи как средства общения. В поведении преобладает двигательная расторможенность, гиперактивность, стереотипии, самопровреждения. Пациенты избегают смотреть в глаза, не допускают прикосновений, но по сравнению с больными аутизмом интерес к общению присутствует. Стереотипные движения включают хлопки руками, прыжки, вращения вокруг своей оси, встряхивания руками, бег по кругу, гримасничанье и однообразное хныканье. Имеются трудности планирования и контроля поведения, переключения внимания и пространственной координации.

Неврологические симптомы неспецифичны. Определяется легкое снижение мышечного тонуса, двигательная дискоординация. Недостаточное развитие мелкой моторики затрудняет освоение письма, некоторых игровых и бытовых навыков (сборки конструктора, рисования, шитья и др.). У части больных имеются глазодвигательные нарушения, усиление сухожильных рефлексов, экстрапирамидные паракинезы, например, зажмуривание глаз, нахмуривание бровей, гримасничанье. При тяжелых формах синдрома возникают эпилептические припадки. У 25% пациенток с премутационным состоянием развивается первичная недостаточность яичников.

Диагностика

При выраженных фенотипических изменениях заболевание может быть обнаружено с первых месяцев жизни ребенка – неонатологи и врачи-педиатры обращают внимание на увеличенные размеры яичек и характерные особенности лица. В иных случаях подозрение на умственную отсталость возникает в возрасте от полугода до 2-3 лет. В этот период прослеживается отставание умственного развития, поведенческие и речевые нарушения. Дифференциальная диагностика нацелена на исключение РАС, в частности раннего детского аутизма, а также умственной отсталости другого происхождения (не связанной с ломкостью хромосомы Х). Обследование проводится психиатрами, неврологами и врачами-генетиками, включает:

- Клинический опрос, осмотр. В беседе с ребенком на первый план выходит снижение интеллекта, гиперактивность и расторможенность поведения, нарушение коммуникативных навыков. Уровень психического развития не соответствует возрасту, методики исследования интеллекта выявляют олигофрению (IQ – 40-79 баллов). Внешне наблюдаются характерные фенотипические признаки, при неврологическом осмотре выявляется мышечный гипотонус, усиленные сухожильные рефлексы, паракинезы.

- Генеалогический анализ. В отличие от других форм олигофрении при синдроме Мартина-Белл прослеживается наследственная передача болезни. Как правило, у пациента имеются родственники с данным заболеванием, чаще – мужчины (дед, дядя, брат). Иногда признаки легкого интеллектуального снижения обнаруживаются у матери, но диагноз у нее часто не установлен (не подтвержден).

- Биогенетическое исследование. В лабораторных условиях исследуется строение ДНК: определяется количество ЦГГ-повторов и статус метилирования. Применяется ПЦР и цитогенетический метод. Диагноз подтверждается, если количество триплетных повторов составляет более 200. При результате 60-199 возможны легкие фенотипические проявления болезни, риск развития патологии в следующем поколении (если показатель диагностирован у женщины).

Лечение синдрома Мартина-Белл

Методы специфической терапии синдрома в настоящее время отсутствуют. Проводится симптоматическое медикаментозное лечение и психолого-педагогическая коррекция. Усилия врачей и специальных психологов направлены на минимизацию эмоционально-поведенческих отклонений, овладение навыками ходьбы, речи и общения, чтения и письма. Медикаментозная терапия включает прием психостимуляторов, антидепрессантов, ноотропов, противоэпилептических средств и гормональных препаратов (при первичной недостаточности яичников). Обучение пациентов проводится по специальным коррекционно-развивающим программам. Для улучшения социальных навыков используются методы когнитивно-поведенческой терапии, групповые тренинги.

Прогноз и профилактика

Синдром Мартина-Белла не имеет осложнений и не сокращает продолжительность жизни больных, поэтому при своевременной и адекватной медико-психолого-педагогической помощи прогноз достаточно благоприятный: пациенты осваивают навыки общения и самообслуживания, обучаются в специальных школах, иногда овладевают рабочими профессиями. Профилактика основана на медико-генетическом консультировании пар из групп риска и пренатальной диагностике синдрома. Эти меры необходимы женщинам с синдромом преждевременного истощения яичников, семьям, в которых диагностированы премутационные состояния FMR1 или выявлены случаи интеллектуальной недостаточности у мальчиков и мужчин.

Источник

Синдром ломкой Х-хромосомы: причины, диагностика, лечениеЭтиология и встречаемость синдрома ломкой Х-хромосомы. Синдром ломкой Х-хромосомы (MIM №309550) — Х-сцепленное заболевание с задержкой умственного развития, вызванное мутациями в гене FMR1 в Xq27.3. Синдром ломкой Х-хромосомы встречается с частотой 16-25 на 100 000 в общей популяции среди мужчин и в два раза реже среди женщин. Синдром ломкой Х-хромосомы составляет 3-6% всех случаев умственной отсталости среди мальчиков с положительным семейным анамнезом по умственной отсталости при отсутствии врожденных пороков. Патогенез синдрома ломкой Х-хромосомыПродукт гена FMR1, FMRP, экспрессируется во многих типах клеток, но наиболее сильно в нейронах. FMRP может сопровождать определенный подкласс мРНК от ядра к рибосомам. Более 99% мутаций в гене FMR1 — экспансия нуклеотидного повтора (CGG)n в 5′-нетранслируемом участке гена. В нормальных аллелях FMR1 число повторов CGG составляет от 6 до приблизительно 50. В патогенных аллелях (или при полных мутациях) количество повторов более 200. Аллели с более чем 200 повторами CGG обычно имеют гиперметилированную последовательность повторов CGG и смежного промотора FMR1. Гиперметилирование инактивирует промотор FMR1, вызывая снижение экспрессии FMRP. Полные мутации возникают из аллелей премутации (от 59 до 200 повторов CGG) с передачей мутантного аллеля FMR1 от матери (но не от отца); фактически при отцовской передаче премутации часто, наоборот, сокращаются. Полные мутации не могут возникать из нормальных аллелей. Поскольку длина неустойчивых повторов CGG увеличивается в каждом последующем поколении, если они передаются женщиной, обычно наблюдается увеличение числа пораженных потомков в последующих поколениях в семье; этот феномен называется генетической антиципацией. Риск экспансии премутации в полную мутацию возрастает с увеличением числа повторов в премутации. Тем не менее не все премутации одинаково предрасположены к экспансии. Хотя премутации встречаются сравнительно часто, переход в полную мутацию наблюдают только в ограниченном количестве гаплотипов, т.е. когда есть склонность гаплотипа к экспансии. Эта склонность гаплотипа частично может быть связана с присутствием нескольких триплетов AGG, вставленных в последовательность повторов CGG; оказывается, такие триплеты AGG тормозят экспансию повторов CGG, следовательно, их отсутствие в некоторых гаплотипах может предрасполагать к экспансии.

Фенотип и развитие синдрома ломкой Х-хромосомыСиндром ломкой Х-хромосомы вызывает умеренную умственную отсталость у мужчин и легкую умственную задержку у женщин. Наиболее пораженные индивидуумы также имеют поведенческие аномалии, включая гиперактивность, размахивание руками, истерики, плохой зрительный контакт и признаки аутизма. Физические характеристики мужчин изменяются с пубертатом. До полового созревания пораженные мальчики имеют несколько увеличенный размер головы и некоторые другие неотчетливые симптомы; после наступления половой зрелости у них частые более отчетливые признаки (длинное лицо с выдающейся челюстью и лбом, крупные ушные раковины, макроорхидизм). Поскольку эти клинические признаки не уникальны для синдрома ломкой Х-хромосомы, диагноз зависит от молекулярного обнаружения мутаций. Пациенты с синдромом ломкой Х-хромосомы имеют нормальную продолжительность жизни. Почти все мужчины и 40-50% женщин, унаследовавших полную мутацию, будут иметь синдром ломкой Х-хромосомы. Тяжесть фенотипа зависит от мозаицизма метилирования повторов и их числа. Поскольку полные мутации неустойчивы, некоторые пациенты имеют смесь клеток с числом повторов, колеблющимся от премутации до полной мутации (мозаицизм числа повторов). Все мужчины с мозаицизмом числа повторов больны, но часто имеют более высокие показатели умственного развития, чем пациенты с полной мутацией в каждой клетке; у женщин с мозаицизмом числа повторов клинические проявления варьируют от нормы до полного проявления. Аналогично некоторые пациенты имеют смесь клеток с метилированием повторов CGG и без него (мозаицизм метилирования повторов). Все мужчины с мозаицизмом метилирования больны, но часто имеют более высокие показатели умственного развития, чем с гиперметилированием в каждой клетке; женщины с мозаицизмом метилирования также могут быть здоровыми или больными.

Очень редко пациенты имеют полную мутацию, неметилированную во всех клетках; независимо от пола, степень тяжести у них варьирует от нормы до полной клиники. Кроме того, у женщин фенотип зависит от степени смещения инактивации Х-хромосомы. Носительницы премутации (но не полных мутаций) имеют 20% риск ранней дисфункции яичников. Мужчины-носители премутации имеют риск развития синдрома FXTAS. FXTAS проявляет себя как поздняя прогрессирующая мозжечковая атаксия с интенционным тремором. У больных могут также присутствовать снижение краткосрочной памяти и двигательных функций, когнитивные нарушения, а также паркинсонизм, периферическая нейропатия, проксимальная мышечная слабость нижних конечности и дизавтономия. Пенетрантность FXTAS зависит от возраста, обнаруживается в 17% в течение шестого десятилетия жизни, в 38% в течение седьмого десятилетия, в 47% в течение восьмого десятилетия и в трех четвертях старше 80 лет. FXTAS может встречаться и у некоторых женщин — носительниц премутации. Особенности фенотипических проявлений синдрома ломкой Х-хромосомы: Лечение синдрома ломкой Х-хромосомыК настоящему времени никакого патогенетического лечения при синдроме ломкой Х-хромосомы нет. Помощь направлена на обучение и фармакологическое лечение поведенческих проблем. Риски наследования синдрома ломкой Х-хромосомыРиск того, что женщина с премутацией будет иметь больного ребенка, определяется размером премутации, полом плода и семейным анамнезом. Эмпирически риск для носителя перестройки иметь больного ребенка может достигать 50% для каждого мальчика и 25% для каждой девочки, но зависит от размера премутации. На основе анализа сравнительно небольшого количества матерей-носительниц известно, что риск повторения может снижаться, если премутация уменьшается со 100 до 59 повторов. Пренатальная диагностика доступна за счет использования ДНК плода из ворсин хориона или амниоцитов. Пример синдрома ломкой Х-хромосомы. Р.Л., 7-летний мальчик, направлен в клинику педиатрии в связи с умственной задержкой и гиперактивностью. Он не смог посещать детский сад, поскольку был агрессивным, не в состоянии выполнять задания, имел бедные речевые и двигательные навыки. Несмотря на задержанное развитие, он не потерял основных этапов: сидел к 10-11 мес, ходить начал в 20 мес, говорил два или три ясных слова в 24 мес. В остальном ребенок здоров. Его мать и тетя по матери имели небольшие проблемы обучения в детстве, дядя по матери умственно задержан. Данные медицинского осмотра в норме, за исключением гиперактивности. Врач рекомендовал несколько тестов, включая кариотипирование, функциональные исследования щитовидной железы и ДНК-анализ на синдром ломкой Х-хромосомы. Анализ гена FMR1 методом блот-гибридизации по Саузерну соответствовал синдрому ломкой Х-хромосомы. – Также рекомендуем “Недостаточность глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (Г6ФД): причины, диагностика, лечение” Оглавление темы “Генетические болезни”:

|

Источник

Синоним: синдром Мартина-Белла. Ранее эту болезнь называли синдромом олигофрении с маркерной Х-хромосомой. Синдром Мартина-Белла – одна из наиболее часто встречающихся (после болезни Дауна) форм умственной отсталости. Популяционная частота заболевания составляет 1:2000-1:5000 всех живорождённых. Больных мальчиков в 2-3 раза больше, чем девочек, мальчики болеют тяжелее.

Внешность больных неспецифична, но определённое диагностическое значение имеют удлинённое лицо, высокий выступающий лоб, макро- и долихоцефалия, гипоплазированная средняя часть лица (особенно в сравнении с выступающими и часто увеличенными щеками), выступающий подбородок. Нёбо обычно дугообразное, губы толстые, нижняя губа часто вывернута. Отмечается также увеличенный размер оттопыренных ушных раковин. Обращают на себя внимание большие кисти и стопы. Одно из типичных проявлений синдрома – макроорхидизм. При рождении у детей яички нормальных размеров, но с наступлением пубертатного периода существенно увеличиваются. Увеличение размеров гонад происходит за счёт избыточного роста соединительной ткани и накопления жидкости, но половая активность таких больных минимальна, способны к половой жизни единицы.

Могут отмечаться повышенная растяжимость кожных покровов, слабость связочного аппарата суставов (что приводит к самопроизвольными вывихам, обычно пальцев кисти), плоскостопие; у многих больных формируется пролапс митрального клапана. Все эти симптомы обусловлены врождённой дисплазией соединительной ткани.

Умственная отсталость, типичная для больных с синдромом Мартина-Белла, как правило, оценивается как умеренная или выраженная, хотя у 10-15% больных обнаруживается глубокая олигофрения и ещё у такого же процента больных – «мягкая» умственная отсталость. Большинство пациентов социально адаптированы, выполняют несложную физическую работу. Психологи оценивают их как контактных и доброжелательных. Лишь в тяжёлых случаях таких больных необходимо помещать в специализированные интернаты. Неврологические симптомы включают в себя мышечную гипотонию и в отдельных случаях судороги.

Пороки развития и нарушения других органов сравнительно редки: расщелины нёба, нистагм, страбизм, птоз, катаракта, кривошея в сочетании со сколиозом, кифоз, дефект межпредсердной перегородки.

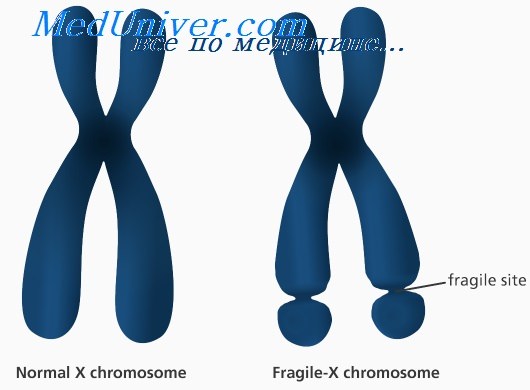

Помимо определённого комплекса клинических аномалий, синдром Мартина-Белла сопровождается характерной цитогенетической картиной: ломкостью в дистальной части длинного плеча Х-хромосомы (в зоне Xq), что внешне напоминает «спутник» длинного плеча. Эта ломкость выявляется лишь при культивировании лимфоцитов в условиях дефицита фолиевой кислоты, поэтому для обнаружения ломкости нужно либо использовать культуральные среды, лишённые фолиевой кислоты, либо вводить в культуральную среду антагонисты фолиевой кислоты, но даже и при этих условиях ломкость Х-хромосомы выявляется не во всех клетках (до 60%).

Длительное время считалось, что синдром наследуется по Х-сцепленному рецессивному типу. Однако в родословных отмечались случаи тяжело протекающей болезни у женщин и легко протекающей у мужчин. У женщин-гетерозигот отмечали некоторое снижение интеллекта, чаще оцениваемое как пограничная умственная отсталость. У некоторых из них в небольшом проценте клеток обнаруживали ломкую Х-хромосому. Таким образом, наследование синдрома Мартина-Белла не укладывалось в строгие рамки Х-сцепленного рецессивного наследования. Более того, в родословных отмечалась антиципация. Этиология этого заболевания была выяснена с помощью методов молекулярно-генетического анализа. Была обнаружена экспансия нестабильных тринуклеотидных повторов (CGG) в 5′-нетранслируемой области FMR-I гена (fragile menial retardation). В норме в этом гене число повторов варьирует от 6 до 42. Хромосомы, в которых имеется 50-200 повторов, считаются «премутацией». В следующем поколении число повторов может увеличиться (экспансия) до 1000 и более, что и обусловит выраженную клиническую картину, зависящую именно от числа повторов. Соответственно если женщина унаследовала большое число повторов, то она будет больной. Обнаружены ещё два гена, мутации в которых обусловливают такую же клиническую картину, но эти гены встречаются редко.

Диагноз ставят на основании клинической картины и по результатам кли-нико-генеалогического и цитогенетического исследований. Наиболее точный метод – молекулярно-генетическая диагностика.

В настоящее время возможна пренатальная диагностика данного синдрома. Этиотропной терапии пока не существует.

Источник