Синдром выдвижного ящика что это

Классификация травм связок коленного сустава. Диагностика повреждений

Классификации повреждений связочного аппарата:

I степень (незначительный частичный разрыв):

1. Локальная болезненность

2. Минимальная припухлость

3. Отсутствие нестабильности при нагрузочной пробе в крайних положениях

4. Незначительная боль при нагрузке

5. На артрограмме не отмечается вытекания контрастного вещества

II степень (умеренный частичный разрыв):

1. Локальная болезненность

2. Умеренный отек

3. Нестабильность 1+ при нагрузочной пробе в крайних положениях по сравнению со здоровым коленным суставом

4. Умеренное нарушение функции

5. На артрограмме минимальное затекание контрастного вещества

III степень (полный разрыв):

1. Локальная болезненность, но боль не соответствует степени повреждения

2. Отек может быть минимальным или выраженным

3. При нагрузочной пробе нестабильность от 2+ до 3+ с разболтанностью сустава в крайних положениях

4. Может иметь место тяжелая инвалидизация больного

5. На артрограмме отмечается затекание контрастного вещества

Рентгенологическое исследование коленного сустава должно предшествовать углубленному клиническому обследованию. Диагностические манипуляции и нагрузочные пробы выполняют после рутинного рентгенологического исследования.

Перед обследованием врач должен собрать подробный анамнез. При острых и хронических состояниях уточняют локализацию припухлости и вид движений в суставе, ее вызывающих, обычную продолжительность симптомов, а также ответную реакцию на состояние покоя.

Точная локализация боли после повреждения и факторы, усиливающие симптоматику, весьма специфичны для определенных повреждений связок. Частичный разрыв связки, как правило, более болезненный, чем полный разрыв. В одной серии исследований 76% больных с полным разрывом связки коленного сустава ходили без поддержки.

Методика определения симптома переднего выдвижного ящика коленного сустава

Повреждения связочного аппарата часто связаны с жалобами на блокаду коленного сустава. Блокада может быть двух типов: истинная и ложная. Ложная блокада обычно возникает после приступа усиливающейся боли и нарастающей припухлости. Как правило, она является следствием выпота и боли, носящей вторичный характер, и мышечного спазма. Истинная блокада в основном возникает спонтанно и может быть вызвана оторванным фрагментом мениска, инородным телом или оторванной крестообразной связкой, препятствующими движениям в суставе.

Истинная блокада у детей редка и обычно указывает на врожденный дискоидный мениск.

Некоторые исследования показали, что, если в момент повреждения раздается слышимый щелчок или треск, это — верный признак разрыва передней крестообразной связки. Несколько авторов установили, что у больных с данным анамнезом вероятность разрыва передней крестообразной связки равна 90%, что подтверждается при операциях. Однако 65% пациентов с разрывом передней крестообразной связки в момент повреждения треска или щелчка не слышали. После разрыва передней крестообразной связки обычно быстро развивается гемартроз. Самой частой причиной возникновения травматического гемартроза в первые 2 ч после повреждения является разрыв передней крестообразной связки.

Аксиома: если в момент повреждения пациент слышал щелчок или треск, следует предполагать разрыв передней крестообразной связки (пока не доказано обратное), особенно если при этом наблюдалось быстрое развитие гемартроза.

Нередко пациент жалуется на то, что коленный сустав «подламывается». Кроме уточнения частоты и обстоятельств возникновения этого симптома, врач должен выяснить, не было ли раньше повреждений коленного сустава. Самыми частыми причинами этого симптома являются: 1) истинная блокада; 2) слабость четырехглавой мышцы бедра или заболевание надколенника; 3) повреждение передней крестообразной связки; 4) нестабильность коленного сустава в сочетании с повреждением коллатеральной, или крестообразной связки, или обеих вместе.

Проведение пробы Лачмана

Заболевания надколенника и четырехглавой мышцы часто проявляются симптомом подкашивания конечности, когда больной делает шаг вниз, например сходит с тротуара. Больные с повреждением передней крестообразной связки нередко жалуются на безболезненное ощущение смещения вперед одной кости на другую с одновременным подкашиванием.

Существуют противоречивые мнения относительно применения и интерпретации различных тестов при обследовании больных с острой травмой коленного сустава. При рассмотрении этого вопроса авторы руководствовались опубликованными данными и своим личным опытом. Следует подчеркнуть, что больные с полным разрывом внутреннего комплекса в острой стадии могут жаловаться на незначительные боли, припухлость или нестабильность сустава при ходьбе. При обобщении данных клинического обследования необходимо знать время между моментом повреждения и обследованием. Непосредственно после повреждения выпота в суставе или спазма нет, поэтому повреждения связок выявляются без затруднений. Через несколько часов это же повреждение вследствие отека окружающего связочного аппарата и мышечного спазма диагностировать будет трудно. Если имеется спазм, расслабление связок может остаться незамеченным. Этих больных обследуют повторно через 24 ч, когда уменьшается спазм. В промежутке между обследованиями коленный сустав больного должен быть иммобилизован задней лонгетой, конечность приподнята и к месту повреждения приложен пузырь со льдом. Если спазм сохраняется, рекомендуется назначить анальгетики и инъекции лидокаина в сустав. Если и после этого спазм не проходит, может потребоваться обследование под общей анестезией.

Больных с острой травмой коленного сустава обследуют методично, обращая прежде всего внимание на любую припухлость. Houghton отметил, что до 64% больных вскоре после повреждения имели локальный отек в месте, соответствующем разрыву связки. При полных разрывах связок отечности может и не быть, поскольку жидкость вытекает через разорванную капсулу. Напряженный гемартроз может проявиться ложной блокадой, которая устраняется аспирацией выпота. Выпот, появляющийся в первые 2 ч после повреждения, характерен для разрыва тканей, в то время как появившийся в промежуток от 12 до 24 ч с момента повреждения, как правило, является реактивным выпотом из синовиальной оболочки сустава. Гемартроз при нормальных рентгенограммах указывает на одно из следующих повреждений: 1) разрыв передней крестообразной связки; 2) костно-хрящевой перелом; 3) разрыв периферического отдела мениска; 4) разрыв связок.

При первичном обследовании больного с острой травмой коленного сустава следует обратить особое внимание на выявление любой деформации, позволяющей предположить вывих. Затем врач должен осторожно прощупать коленный сустав, пытаясь локализовать болезненность. В одной из серий наблюдений у 76% больных диагноз, поставленный на основании определения участка болезненности, был подтвержден на операции. Чтобы документировать объем движений, показано осторожное обследование.

Ротационная нестабильность при определении симптома выдвижного ящика

Нагрузочные пробы при повреждениях связок часто дают ценную информацию, но их следует выполнять лишь после рентгенологического исключения вероятности перелома. Важно документировать состояние сустава при максимальной нагрузке (стабильный или нестабильный) наряду со степенью раскрывания суставной щели. Объективная классификация (ограниченного применения) степени раскрывания суставной щели следующая:

1) 1+ = 5 мм или менее раскрывания суставной щели;

2) 2+ = от 5 до 10 мм раскрывания суставной щели;

3) 3+ = 10 мм или более раскрывания суставной щели.

Вальгусные и варусные нагрузочные пробы выполняют при сгибании голени под углом 30°. Нагрузочную пробу на поврежденной конечности следует сравнивать с аналогичной пробой на здоровой. Повреждения связок коленного сустава или так называемое растяжение по степени тяжести можно классифицировать на 3 степени.

Вальгусную стрессовую пробу в положении сгибания сначала выполняют на здоровом коленном суставе. Тазобедренный сустав для расслабления сгибателей бедра должен быть слегка разогнут. Это можно осуществить, свесив бедро и голень больного через край стола с углом сгибания в коленном суставе 30°; больной в это время лежит на спине. Врач помещает одну руку на наружную поверхность коленного сустава, а другой рукой захватывает стопу и голеностопный сустав. Затем он производит осторожное отведение голени с наружной ротацией стопы и голеностопного сустава. Небольшая наружная ротация натягивает внутренние капсулярные связки. Пробу выполняют несколько раз подряд до крайних положений, чтобы определить максимальное расслабление связок. Эта проба является надежным показателем повреждения коллатеральной большеберцовой (медиальной) связки. Существуют различные мнения относительно влияния разрыва передней крестообразной связки на вальгусную нестабильность коленного сустава. Опыт авторов этой книги и ряда других исследователей показывает, что разрыв передней крестообразной связки приводит к значительной вальгусной нестабильности.

Классификация повреждений при проведении вальгусной нагрузочной пробы в положении сгибания коленного сустава следующая (следует сравнить со здоровым коленным суставом):

1. Раскрывание суставной щели 1+ указывает на полный разрыв большеберцовой коллатеральной связки или серьезный неполный разрыв.

2. Раскрывание суставной щели 2+ указывает на полный разрыв большеберцовой коллатеральной и, возможно, передней крестообразной связок.

3. Раскрывание суставной щели 3+ указывает на полный разрыв большеберцовой коллатеральной, передней крестообразной и, возможно, задней крестообразной связок.

Вальгусную нагрузочную пробу в положении разгибания выполняют после исследования сустава в положении сгибания, используя те же приемы. Интерпретация этой пробы противоречива. Раскрывание суставной щели указывает на разрыв большеберцовой коллатеральной связки. Некоторые авторы полагают, что это указывает на разрыв передней крестообразной связки и задней части капсульно-связочного аппарата. Переразгибание в суставе или выраженная положительная нагрузочная проба свидетельствуют о повреждении задней крестообразной связки.

Варусную нагрузочную пробу в положении сгибания коленного сустава под углом 30° выполняют с внутренней ротацией голени и стопы. Раскрывание суставной щели указывает на разрыв малоберцовой (латеральной) коллатеральной связки.

Варусная нагрузочная проба при разгибании с внутренней ротацией голени эффективна при исследовании наружной группы связок и сухожилий. Раскрывание суставной щели указывает на то, что наряду с разрывом малоберцовой коллатеральной связки вероятен разрыв наружной части суставной капсулы (которая располагается отдельно), подвздошно-берцового тракта или подколенной связки. Широкое раскрывание суставной щели предполагает разрыв задней крестообразной связки.

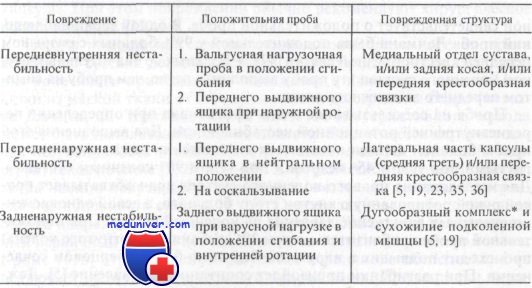

Значению проб на выявление симптомов переднего и заднего выдвижного ящика в литературе уделено много внимания. Однако интерпретация этих проб неоднозначна. Согласно наиболее распространенному мнению, их выполнение важно для оценки нестабильности коленного сустава при ротационных движениях. Существуют шесть видов нестабильности, диагностируемых при этом исследовании: передняя, задняя, передневнутренняя, передненаружная, задненаружная и задневнутренняя.

При проведении этого исследования больной находится в положении лежа в расслабленном состоянии. Тазобедренный сустав согнут под углом 45°, коленный — под углом 80—90°, стопа фиксирована. Врач обхватывает руками верхний отдел большеберцовой кости, располагая пальцы в подколенной ямке, и убеждается, что сгибатели бедра расслаблены. Разболтанность сустава определяют, пытаясь попеременно перемещать голень кпереди и кзади. Затем эту пробу выполняют в положениях внутренней и наружной ротации голени. Важно провести пробу и на поврежденном, и на здоровом коленном суставах.

Смещение голени кпереди в нейтральном положении указывает на разрыв передней крестообразной связки. Смещение только в сторону внутреннего мыщелка указывает на передневнутреннюю ротационную нестабильность и разрыв менискоберцовой порции медиальной капсулярной связки. Смещение в сторону наружного мыщелка указывает на передненаружную ротационную нестабильность. Смещение кзади в нейтральном положении указывает на разрыв задней крестообразной связки. При голени в положении наружной ротации можно оценить передневнутреннюю ротационную нестабильность. Сочетание отрицательного симптома выдвижного ящика в нейтральном положении голени и положительного симптома выдвижного ящика при наружной ротации указывает на разрыв глубокой части внутреннего участка суставной капсулы и, возможно, разрыв задней косой связки. Разрыв передней крестообразной связки добавит к этому передневнутреннюю нестабильность. Кроме того, предшествующее удаление медиального мениска также усугубляет передневнутреннюю нестабильность. При ярко выраженном положительном результате пробы обычно имеется разрыв передней крестообразной связк.

Если голень ротирована кнутри, интактная задняя крестообразная связка предотвратит задневнутреннее смещение большеберцовой кости по отношению к бедренной. Для дальнейшего изучения значения ротационной нестабильности при определении симптома выдвижного ящика читателю следует обратиться к таблице представленной в данной статье на сайте.

Проба на симптом переднего выдвижного ящика может быть положительной у 77% больных с разрывом передней крестообразной связки. Разрыв передней крестообразной связки приводит к передне-внутренней ротационной нестабильности. Положительная проба на симптом заднего выдвижного ящика указывает на разрыв задней крестообразной связки. Однако отрицательная проба на симптом не исключает этого повреждения.

Проба Лачмана более чувствительна при острых разрывах передней или задней крестообразной связки. Проводят ее в положении полного разгибания коленного сустава. Одной рукой захватывают дистальный отдел бедра и приподнимают его так, чтобы коленный сустав ушел на сгибание в проксимальном направлении.

Другую руку кладут на проксимальный отдел большеберцовой кости приблизительно на уровне ее бугристости и пытаются сместить голень кпереди. Смещение голени кпереди по сравнению со здоровой стороной свидетельствует о положительной пробе. В одной серии наблюдений проба Лачмана была положительной у 99% больных с разрывом передней крестообразной связки. У больных со значительным отеком коленного сустава эту пробу выполнить легче, чем пробу на симптом переднего выдвижного ящика.

Проба на соскальзывание очень эффективна при определении передневнутренней ротационной нестабильности. Для выполнения этой пробы больной должен находиться в положении лежа на спине с согнутыми под углом 45° бедром и под углом 90° коленным суставом. Для исследования правого коленного сустава врач обхватывает правой рукой ротированную кнутри стопу больного, а левой одновременно оказывает вальгусное давление на коленный сустав. При положительной пробе приблизительно при 30° сгибания (разогнутого колена) происходит подвывих в наружном бедренно-большеберцовом сочленении. При разгибании произойдет спонтанное вправление. Ложноположительную пробу на соскальзывание можно наблюдать при интерпозиции оторванного фрагмента мениска.

В диагностике разрывов капсулы также описана проба на смещение. При проведении этой пробы врач одной рукой обхватывает дистальный отдел голени и ротирует ее кнутри, другой рукой поддерживает голень с наружной стороны на уровне головки малоберцовой кости, одновременно прилагая небольшое давление. Коленный сустав постепенно сгибают. При положительной пробе вправление в латеральном бедренно-большеберцовом сочленении, находящемся в положении подвывиха, происходит приблизительно при 30° сгибания.

Если пробы на нестабильность связочного аппарата сустава отрицательные, следует определить мышечную силу поврежденной конечности и сравнить ее со здоровой стороной. При разрыве мышечно-сухожильного соединения может наблюдаться потеря мышечной силы.

Повреждения связок целесообразно классифицировать в зависимости от поврежденной структуры и степени повреждения.

Повреждение I степени означает растяжение волокон без их разрыва. Нагрузочные пробы при повреждении I степени выявляют устойчивость сустава при максимальных движениях сегмента конечности.

При повреждении II степени имеется частичный разрыв волокон. Нагрузочные пробы также выявляют устойчивость сустава.

Повреждение III степени характеризуется полным разрывом связки. Клинически нагрузочная проба обнаруживает нестабильность сустава при максимальных движениях сегмента конечности.

– Также рекомендуем “Лечение повреждений связок коленного сустава. Первая помощь”

Оглавление темы “Травмы коленного сустава”:

- Механизмы повреждения связок коленного сустава. Патогенез травмы

- Классификация травм связок коленного сустава. Диагностика повреждений

- Лечение повреждений связок коленного сустава. Первая помощь

- Повреждение мениска коленного сустава. Диагностика и лечение

- Рассекающий остеохондрит коленного сустава – болезнь Кенига. Диагностика и лечение

- Хрящевые переломы коленного сустава и хондромаляция надколенника. Диагностика и лечение

- Хондромаляция надколенника – синдром смещения надколенника. Диагностика и лечение

- Болезни Ларсена—Юхансона и Осгуда-Шлаттера. Диагностика и лечение

- Вывих коленного сустава. Диагностика и лечение

- Вывих головки малоберцовой кости. Диагностика и лечение

Источник

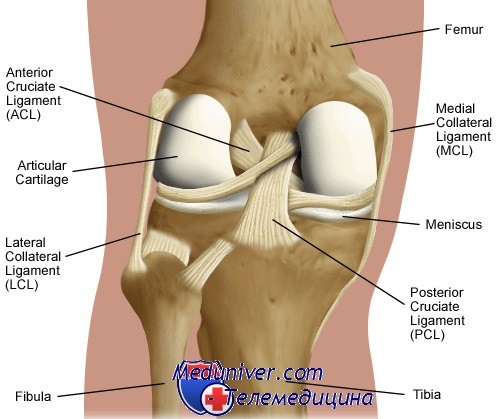

Коленный сустав человека — это сложное сочленение костей бедра и голени, а также ряд дополнительных структур. Они представлены мышцами, связками, сухожилиями и менисками. Именно они контролируют амплитуду колена при ходьбе и удерживают его в естественном правильном положении. Патологическая слабость околосуставных тканей или их повреждение становятся причиной нестабильности коленного сустава.

Причины нестабильности колена

Коленный сустав образован соединением бедренной кости с большеберцовой и малоберцовой. На внутренней его поверхности находится гиалиновый хрящ, который препятствует стиранию суставных участков костей при ходьбе. Основную функцию по сохранению стабильности колена выполняют связки:

- передняя и задняя крестообразные;

- малоберцовая и большеберцовая коллатеральные (или наружная или внутренняя боковые);

- связки коленной чашечки.

Нестабильность сустава — это симптом разрыва или растяжения связок. Слабость связочного аппарата может быть связан с дегенеративными изменениями, нарушением питания и кровообращения в околосуставных тканях. Часто эти изменения происходят в пожилом возрасте.

Среди травм, которые могут стать причиной нестабильности колена, можно выделить:

- удары в область колена;

- регулярные чрезмерные нагрузки;

- выполнения движений ноги в колене с высокой амплитудой, особенно его разгибание и скручивание;

- падения с подворачиванием ноги.

Еще одна причина нестабильности в коленном суставе — это слабость мышц. Эти структуры также играют роль в поддержании колена в правильном положении и не позволяют ему увеличивать свою амплитуду.

Коленный сустав характеризуется сложным строением, а связки поддерживают его конфигурацию в движении

Симптомы

Симптомы нестабильности коленного сустава могут отличаться в зависимости от локализации поврежденной связки. Однако все они связаны с травмами или заболеваниями связок, поэтому признаки будут сопровождаться клинической картиной основной патологии. К ним относятся:

- острая боль в колене, которая усиливается в движении;

- громкий хруст в момент травмы;

- быстрое появление отечности, возможно образование гематомы;

- повышенная подвижность колена;

- чувство смещения голени в одну из сторон при неосторожных движениях или даже просто при ходьбе;

- симптомы обостряются при физических нагрузках, ходьбе в гору, а также в утреннее время, когда нужно перенести вес на ногу и встать с кровати.

Общие симптомы нестабильного колена возникают непосредственно после травмы. Дальнейшая диагностика происходит в больнице. После обследования можно определить локализацию травмированной связки и степень ее повреждения.

Классификация и степени нестабильности

Нестабильность коленного сустава принято классифицировать в зависимости от тяжести патологии. Она зависит от степени повреждения связок.

В связи с этим выделяют 3 основные стадии:

- 1 стадия — наблюдается растяжение связок, то есть небольшие разрывы их отдельных волокон;

- 2 степень — повреждено не более половины связочных волокон;

- 3 степень — самая тяжелая, возникает в том числе при полном разрыве связок.

Еще одна классификация различает несколько степеней нестабильности колена в зависимости от расстояния, на которое могут смещаться кости:

- легкая нестабильность — смещение костей не превышает 5 мм;

- умеренная — до 10 мм включительно;

- тяжелая — более 10 мм.

Сложность повреждения определяется количеством травмированных связочных волокон. Если их количество не превышает 50%, при этом анатомическая целостность связки сохраняется — колено остается в естественном положении. При разрывах связок пострадавший не может опереться на ногу при ходьбе.

Симптомы нарушения работы отдельных структур

В ходе первичной диагностики можно предварительно определить, какая связка повреждена. Существуют специальные функциональные тесты, основанные на механизме работы связочного аппарата. Эти тесты не являются основанием для постановки окончательного диагноза —его необходимо будет подтвердить результатами инструментальных исследований.

Передняя крестообразная связка

При частичном или полном разрыве передней крестообразной связки (ПКС) появляется чувство смещения голени вперед и вбок. Если перенести вес на эту ногу, может возникать чувство провала. При этой травме характерен синдром выдвижного ящика: пострадавшего кладут на спину с согнутой в колене ногой, затем обеими руками обхватывают голень ниже колени и пытаются сдвинуть ее в переднем направлении.

Задняя крестообразная связка

При повреждении задней крестообразной связки (ЗКС) отмечают положительный тест заднего выдвижного ящика. При нажатии на переднюю часть голени (в положении лежа на спине и согнув ногу в колене) она смещается назад. Этот вид травмы опасен, поскольку часто сопровождается гематомами в полость сустава. Попытки перенести вес на ногу причиняют боль.

Тест выдвижного ящика — это один из способов определить разрывы или растяжение передней или задней крестообразных связок

Боковые связки

По статистике, чаще встречаются растяжения и разрывы внутренней боковой связки и смещение голени в наружном направлении. Однако с разрывами наружной боковой связки пациенты также обращаются в больницу. При ходьбе возникает ощущение провала, смещение голени в одном из направлений, а также обострение болезненных ощущений. Повреждения боковых связок чаще возникают в составе сложных травм. В дополнении к ним можно диагностировать разрывы менисков и переломы головки малоберцовой кости.

Коленные мениски

Мениски — это хрящевые образования, которые выполняют функцию амортизатора в организме. Они состоят их плотного и эластичного гиалинового хряща. При повреждении этих структур межпозвоночный диск смещается в сторону, что блокирует сустав в движении. Болевой синдром уменьшается, когда нога находится в согнутом в колене положении.

Методы диагностики

Окончательную диагностику травмы можно провести только в больнице. Она направлена на выявление локализации разрыва связок и стадии травмы. Только на основании результатов анализов можно начинать лечение. Сложность диагностики нестабильности коленного сустава в том, что визуализировать нужно не только кости, но и мягкие ткани.

Существует несколько методов инструментального обследования пострадавшего:

- рентгенография — на снимках хорошо видно расположение костей и степень их смещения друг по отношению к другу;

- артроскопия — исследование суставной полости при подозрении на гематомы;

- МРТ или КТ — метод обследования как твердых, так и мягких тканей во всех проекциях.

Нестабильность колена с полным или частичным разрывом связок необходимо отличать от других видов травм. Так, болезненные ощущения могут быть спровоцированы сильным ушибом или трещинами костей.

Схема лечения

Лечение нестабильности коленного сустава возможно только путем устранения его основной причины. Схема подбирается индивидуально, в зависимости от степени патологии, возраста пациента и других факторов. Если связка сохраняет свою анатомическую целостность и продолжает удерживать сустав — ее можно вылечить консервативными методами. Полные разрывы связок требуют хирургического вмешательства.

Первая помощь пострадавшему

Поскольку нестабильность коленного сустава в большинстве случаев является проблемой травматического происхождения, полезно знать, как оказать помощь пострадавшему. До приезда врача не стоит совершать резких движений и самостоятельно проводить тесты на целостность связок.

Есть определенный алгоритм оказания первой помощи пострадавшему в том числе при разрыве связок:

- зафиксировать ногу в анатомически правильном положении или в том, которое не причиняет болезненных ощущений;

- по возможности поднять ногу так, чтобы стопа оказалась выше тазобедренного сустава;

- приложить холодный компресс с целью уменьшить воспаление или отечность.

По необходимости можно принять обезболивающее средство, но об это обязательно нужно сообщить врачу.

В первые несколько дней после травмы показан постельный режим для интенсивного восстановления связок

Медикаментозная терапия

Основа консервативного лечения нестабильности колена и повреждения связок — это прием лекарственных средств. Они могут принадлежать к одной из фармакологических групп:

- негормональные противовоспалительные средства;

- препараты для рассасывания отеков и гематом;

- хондропротекторы — лекарства для восстановления суставного хряща;

- раздражающие средства для улучшения кровообращения;

- витаминные комплексы — особенно полезны витамины группы В.

Препараты могут продаваться в форме мазей, таблеток или инъекций. В период острого воспаления стоит начать лечение с уколов, а затем переходить на таблетки. Мази и кремы — это вспомогательный метод лечения, поэтому могут использоваться с основными формами.

Физиотерапия

В период реабилитации полезно пройти курс физиотерапии. Он направлен на восстановление клеток и волокон связок, а также на ускорение микроциркуляции. Специалист поможет определиться с подходящими процедурами, но среди самых популярных можно выделить несколько:

- электрофорез;

- магнитотерапия;

- УВЧ-терапия;

- лечение лазером и другие.

Физиотерапевтические процедуры могут иметь противопоказания. Их не назначают в период острого воспаления, пока не пройдет отечность.

Лечебная физкультура и массаж

Реабилитация коленного сустава при растяжении его связок и появлении нестабильности — это комплекс упражнений, направленных на укрепление волокон и повышение их эластичности. Физкультурой можно начинать заниматься не ранее, чем через 3—4 недели после травмы. Вначале это должны быть пассивные движения конечности в коленном суставе, то есть они выполняются при помощи рук. Затем можно постепенно переходить к активным упражнениям.

В процессе лечения колена допускается массаж бедра и голени. Мышцы аккуратно разминают руками, чтобы расслабить их. Массаж непосредственно поврежденного колена разрешен только после снятия гипса.

Хирургическое лечение

Операция необходима, если произошел полный разрыв связок коленного сустава. В ходе процедуры их конечные участки соединяют между собой и фиксируют швом. Современные методики и аппаратура позволяют проводить подобные операции артроскопическим методом с минимальными повреждениями. На инструментах установлены камеры, благодаря которым весь процесс виден на мониторе.

Обычный эластичный бинт будет поддерживать колено не хуже покупного банджа

Вне зависимости от способа лечения коленный сустав необходимо зафиксировать. В первые дни или недели после травмы пострадавший вынужден носить гипсовую повязку. Затем ее можно заменить на эластичный бинт, который мягко поддерживает связки и удерживает колено в правильном положении.

Возможные осложнения и методы профилактики

Осложнения при нестабильности коленного сустава могут возникать при несвоевременном лечении. Со временем из-за неправильного расположения костей сустава сдавливаются сосуды и нервы, что ведет к нарушению кровообращения. Существует несколько способов, как предотвратить эту патологию в любом возрасте:

- носить удобную обувь на невысоком каблуке;

- на время тренировок пользоваться коленными бандажами;

- следить за питанием, употреблять большое количество кальция и фосфора для костей и связок.

Нестабильность в коленном суставе — это патология, которая при отсутствии лечения может привести к инвалидности. Кроме того, происходит дальнейшее разрушение тканей и повреждение связочных волокон. На ранних стадиях от этой проблемы можно избавить гипсовая повязка в сочетании с медикаментами и физкультурой. Запущенные случаи требуют хирургического вмешательства.

Источник