Синдромы нарушений высших корковых функций

Расстройства гнозиса (агнозии)

Гнозис (греч. gnosis — знание) — сложный комплекс аналитико-синтетических процессов, направленных на распознавание объекта как целого и отдельных его характеристик. Нарушения гнозиса называются агнозиями. В соответствии с видами органов чувств человека различают зрительные, слуховые, тактильные (соматосенсорные), обонятельные, вкусовые агнозии. Самостоятельную область составляют речевые агнозии.

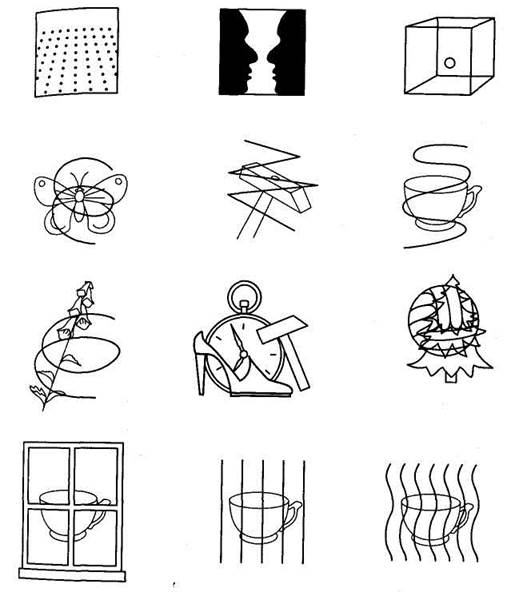

Зрительные агнозии возникают при поражении затылочной доли мозга; такое поражение приводит к выраженной “корковой слепоте”, при которой зрение как таковое остается сохранным, но полностью утрачивается зрительная ориентировка (рис. 78). Вся окружающая обстановка кажется больному чуждой и непонятной, в связи с чем он становится совершенно беспомощным. Например, больной может описать словами, как выглядела его рубашка, но не может ее узнать, вообще не понимает, что это такое.

В некоторых случаях больной способен узнавать и различать отдельные характеристики предметов: величину, форму, характер поверхности, но не знает предмета в целом. Например, при предъявлении расчески он может сказать, что это продолговатый, плоский предмет “с зубчиками”, но что это такое — он не знает.

При поражении затылочной доли правого полушария больной не узнает лиц родственников, знакомых, известных писателей и т.д. Так, с целью запомнить, а затем узнать лечащего врача больной вынужден запоминать, что его врач блондин и в кармане у него находится платок голубого цвета. Своеобразным признаком является также игнорирование левой половины поля зрения.

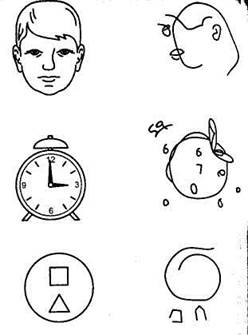

Рис. 78. Рисунки, предъявляемые больным для распознавания агнозии

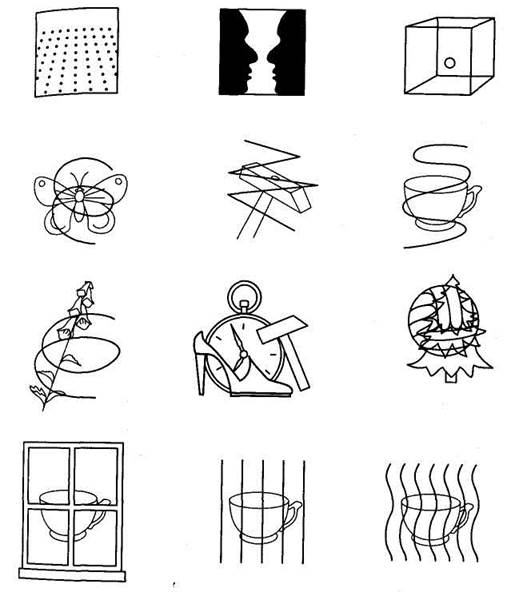

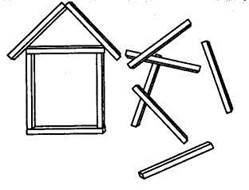

Например, рисуя по заданию домик, больной не дорисовывает его левую часть и не замечает этого дефекта (рис. 79). При право-полущарных зрительных агнозиях иногда наблюдается неузнавание своих собственных вещей. Больной понимает, что перед ним шапка, но не узнает в ней свою собственную. Слуховые агнозии (или душевная глухота) возникают при поражении височной доли мозга. Во время исследования слухового гнозиса предъявляют различные знакомые звуки: шелест бумаги, звон колокольчика, звяканье монет и т.д. При слуховой агнозии больной слышит звуки, даже может отличить один от другого, но не узнает их источника.

Рис. 79. Рисунок больного со зрительно-пространственной агнозией. Игнорирование левой стороны

При правополушарной слуховой агнозии нарушается узнавание знакомых мелодий (амузия). Кроме того, плохо различаются мужские и женские голоса, голоса знакомых, речевые интонации.

Тактильная (или соматосенсорная) агнозия возникает при поражении теменной доли мозга сзади от задней центральной извилины. Существуют несколько вариантов тактильной агнозии.

Астереогноз — неспособность узнавать предметы на ощупь при сохранном узнавании их при помощи зрения.

Расстройство схемы тела — неспособность показать части своего тела (нос, глаза, уши, правую руку и т.д.). Характерно, что при нанесении болевого раздражения на данную область больной легко ее обнаруживает и даже может назвать.

Анозогнозия — неузнавание своего дефекта. Обычно наблюдается при поражении правого полушария. Например, больной с параличом правой руки и ноги отрицает наличие у него двигательных расстройств. Важно учесть, что при поражении лобных долей больные нередко пребывают в благодушном или апатичном состоянии и игнорируют свой дефект, хотя осознают его наличие. При слабоумии имеет место недооценка или полное непонимание своего дефекта. Эти состояния следует отличать от агнозии в строгом неврологическом понимании.

Обонятельная и вкусовая агнозии заключаются соответственно в неузнавании запахов и вкусовых раздражителей. Эти виды агнозий не имеют существенного практического значения.

Расстройства праксиса (апраксии)

Праксис (греч. pragma — действие) — сложный комплекс аналитико-синтетических процессов, направленных на организацию целостного двигательного акта. Праксис — это автоматизированное выполнение заученных движений. Для выполнения таких движений “на едином дыхании” необходимы достаточная зрительно-пространственная ориентировка и постоянное поступление информации о ходе выполняемых действий.

Расстройства праксиса называются апраксиями. Апраксии — своеобразные нарушения движений, при которых не наблюдается параличей. Различают три основных типа апраксии: моторную, или эфферентную, зрительно-пространственную и кинестетичеcкую, или афферентную. Нарушения речевого праксиса рассматриваются отдельно.

При моторной (эфферентной) апраксии больной утрачивает способность совершать привычные, ставшие автоматизированными действия. К таким действиям относятся причесывание, застегивание пуговиц, завязывание шнурков, еда с помощью ложки, чистка зубов и множество других. Характерно, что у больного с моторной апраксией отсутствуют параличи, сохранены произвольные движения. Но он словно забывает, как надо причесываться, как пользоваться ложкой, как надевать рубашку и т.д.

Моторная апраксия наблюдается при поражении нижнетеменных отделов коры мозга.

При нарушении своевременности смены одних действий другими наблюдается своеобразное застревание на одних и тех же действиях: больной не способен завершить начатый двигательный акт. Например, получив задание показать, как размешивают сахар в стакане с чаем и потом пьют чай с ложечки, больной правильно демонстрирует первую операцию (размешивание), но не может переключиться на выполнение второй части задания. Более простая проба — чередование движений: постукивание по столу сначала ребром ладони, потом ладонной поверхностью, потом кулаком. Оказывается, больной не в состоянии чередовать даже два действия. Аналогичные пробы существуют и для лицевой мускулатуры, например попеременное причмокивание губами и пощелкивание языком. Такого рода пробы важны для выявления оральной (ротовой) апраксии при речевых нарушениях.

Нарушение своевременности переключения двигательных команд наблюдается при поражении лобной доли.

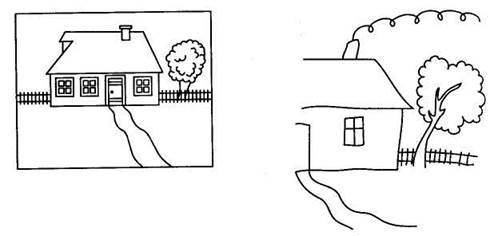

Зрительно-пространственная, или конструктивная, апраксия заключается в нарушении целенаправленных действий вследствие дефекта зрительно-пространственной ориентировки. Больной с такой формой апраксии не различает правую и левую стороны, плохо понимает смысл предлогов над, под, за, поэтому он не может, например, нарисовать лицо человека, изобразить циферблат часов с определенным положением стрелок, сложить из спичек квадрат или треугольник (рис. 80, 81). Конструктивная апраксия наблюдается при поражении теменно-височно-затылочной области.

Рис. 80. Конструктивная апраксия. Больной не может сложить из палочек домик

Рис. 81. Рисунки больного с конструктивной апраксией

Кинестетическая (афферентная) апраксия заключается в неспособности управлять движениями вследствие утраты контроля за положением исполнительных органов. Главный дефект — неумение придать произвольно определенную позу кисте, руке, языку, гуЬам. Кинестетическая апраксия носит название “апраксии позы”. Больному могут удаваться простейшие автоматические позы, например высовывание языка, открывание рта, сжимание кисти в кулак. Однако он не в состоянии выполнить более сложные действия (вытягивание губ “трубочкой”, оттопыривание мизинца и т.п.).

“Апраксия позы” нередко приводит к нарушению привычной жестикуляции. Если больного просят погрозить пальцем, то он машет рукой из стороны в сторону. Больной не может правильно держать руку при рукопожатии. Нарушения жестикуляции могут наблюдаться и при моторной апраксии. В этих случаях больной способен придать руке исходную позу, однако он не знает, что ему следует делать дальше.

Кинестетическая апраксия наблюдается при поражении теменной доли мозга.

Источник

СИНДРОМЫ

ПОРАЖЕНИЯ ДОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА.

Кора

больших полушарий головного мозга –

эволюционно наиболее молодое образование,

достигшее у человека по отношению к

остальной массе головного мозга

наибольших величин. Кора больших

полушарий имеет исключительно важное

значение в регуляции жизнедеятельности

организма, осуществлении сложных форм

поведения и в становлении нервно-

психических функций.

К

высшим мозговым функциям относятся

гнозис, праксис, речь, память, мышление

и др. Согласно современным представлениям,

все высшие мозговые функции являются

функциональной системой со сложным

иеархическим строением, они

условнорефлекторны по своему механизму,

имеют общественно-историческое

происхождение и развиваются у каждого

индивида уже после рождения и только

в социальной среде, под воздействием

уровня цивилизованности данного

общества, в т. ч. языковой культуры.

Определенным

отделам коры больших полушарий свойственны

определенные функции: затылочной области

коры – зрительная, височная область

связана со слуховым анализатором,

передняя центральная извилина – с

двигательным, а задняя центральная

извилина – с кожно-мышечным анализатором.

Можно условно считать, что эти отделы

обеспечивают простые формы гнозиса и

праксиса. В формировании более сложных

гностико-праксических функций активное

участие принимают отделы коры, лежащие

в теменно-височно-затылочной области

(вторичные и третичные ассоциативные

поля). Поражение этих участков приводит

к более сложным формам расстройств: к

нарушению речи – устной и письменной,

нарушению памяти.

2.4.1. Речевые центры. Расстройство речи.

Речь

– специфическая человеческая форма

деятельности, служащая общению между

людьми. Выделяют 2 основных вида речи:

импрессивную

– понимание устной и письменной речи

(чтение);экспрессивную

– процесс высказывания в виде активной

устной речи или самостоятельного

письма.

АФАЗИЯ

– расстройство уже сформировавшейся

речи, возникающее у людей с сохраненным

артикуляционным аппаратом и достаточным

слухом, при котором частично или полностью

утрачивается возможность активно

пользоваться речью для выражения мыслей

и чувств и понимать услышанную речь.

Нарушение процесса произнесения слов

называется моторной, экспрессивной

афазией, нарушения восприятия речи –

импрессивной сенсорной афазией. Центр

моторной речи располагается в задних

отделах нижней лобной извилины

доминантного полушария, а центр

импрессивной сенсорной речи – в задних

отделах верхней височной извилины того

же полушария (доминантного).

Различают

три формы

нарушений экспрессивной речи:

афферентная, эфферентная и динамическая

моторная афазия.

АФФЕРЕНТНАЯ

МОТОРНАЯ АФАЗИЯ

возникает при повреждении

постцентральных отделов доминантного

полушария

большого мозга, обеспечивающих

кинестетическую основу движений

артикуляторного аппарата. Нарушено

произнесение отдельных звуков. Больной

затрудняется в артикуляции, особенно

так называемых гоморганных звуков,

сходных по месту (например, переднеязычные:

«т», «д», «л», «н») либо по способу

(щелевые:

«ш», «з»,

«щ», «х») образования. Нарушаются все

виды устной речи (автоматизированная,

спонтанная, повторная, называние), а

также письменная речь (чтение и письмо).

Нередко афферентная моторная афазия

сочетается с оральной апраксией.

ЭФФЕРЕНТНАЯ

МОТОРНАЯ АФАЗИЯ

возникает при повреждении

нижних отделов премоторной зоны, области

Брока. В

отличие от афферентной моторной афазии

артикуляция отдельных звуков не нарушена.

Дефект касается процессов переключения

с одной речевой единицы (звук, слово) на

другую. Произнося хорошо отдельные

речевые звуки, больной затрудняется в

произнесении серии звуков либо фразы.

Продуктивная речь заменяется

персеверациями, а в тяжелых случаях

представлена речевым эмболом.

Другой

особенностью речи является так называемый

телеграфный

стиль:

речь состоит, в основном, из существительных,

содержит очень мало глаголов. Возможна

сохранность непроизвольной,

автоматизированной речи, пения. Нарушаются

чтение, письмо и называние предметов.

ДИНАМИЧЕСКАЯ

МОТОРНАЯ АФАЗИЯ

возникает при поражении

префронтальных отделов,

области, находящейся кпереди от зоны

Брока. Центральный дефект этой формы

афазии – нарушение активной произвольной

продуктивной речи. При этом репродуктивная

речь (повторная, автоматизированная)

сохранена. Больной не может активно

высказать мысль, задать вопрос. При этом

он хорошо артикулирует все звуки,

повторяя отдельные слова и предложения,

правильно отвечает на вопросы.

При

всех видах моторной афазии больной

понимает обращенную к нему речь, выполняет

все задания, но сам говорить не может

или говорит с резким дефектом.

Нарушения

импрессивной речи

проявляются двумя основными формами:

сенсорной и семантической афазией.

СЕНСОРНАЯ

АФАЗИЯ (ВЕРНИКЕ)

возникает при

поражении коры левой височной доли

(средние и задние отделы верхней височной

извилины – зоны Вернике).

Больной воспринимает речь как шум или

разговор на неизвестном ему языке. Он

не понимает обращенной к нему речи, не

выполняет заданий (закрой глаза, покажи

язык и т.д.). Больной говорит много и

быстро (логорея), его речь непонятна для

окружающих, отмечается много парафазий

(искаженное, неточное употребление

слов). Часты повторения одних и тех же

слов или слогов (персеверация).

Расстраивается письмо, например написание

таких слов, как «забор», «собор», «запор».

СЕМАНТИЧЕСКАЯ

АФАЗИЯ –

возникает при поражении

левой теменно – височной области

у правшей, при которой нарушено понимание

смысла – предложений, выраженного с

помощью сложных логико-грамматических

конструкций. Такой больной не понимает

речевых формулировок, отражающих

пространственные отношения, выраженных

с помощью предлогов (круг под квадратом).

Для него недоступен смысл сравнительных

конструкций

(например, волосы у Лены темнее, чем у

Оли, но светлее, чем у Кати. У кого самые

светлые волосы?), возвратных

конструкций

(лиса съела курицу, курица съела лису),

атрибутивных

конструкций

(“брат отца”, “отец брата”).

АМНЕСТИЧЕСКАЯ

АФАЗИЯ

-развивается при поражении

нижних и задних отделов теменной и

височной областей.

Характеризуется забыванием названия

предметов, имен. Речь больного насыщена

глаголами, но в ней мало имен существительных.

Больной объясняет, что делают показываемым

предметом, но не может его назвать.

ТОТАЛЬНАЯ

АФАЗИЯ –

утрачивается речь во всех ее проявлениях.

Это наблюдается при обширном

поражении левого полушария от зоны

Брока до зоны Вернике.

АЛЕКСИЯ

– расстройство чтения и понимания

прочитанного, при

очагах в угловой извилине доминантного

полушария,

на стыке затылочной и теменной долей.

АГРАФИЯ

– утрата способности правильно писать

при сохранении двигательной функции

верхней конечности, возникает при

ограниченном

очаговом поражении заднего отдела

второй лобной извилины доминантного

полушария.

АКАЛЬКУЛИЯ

– расстройство счета (при поражении

угловой извилины на стыке теменной,

височной и затылочной долей доминантного

полушария).

Источник

Расстройства гнозиса (агнозии)

Гнозис (греч. gnosis — знание) — сложный комплекс аналитико-синтетических процессов, направленных на распознавание объекта как целого и отдельных его характеристик. Нарушения гнозиса называются агнозиями. В соответствии с видами органов чувств человека различают зрительные, слуховые, тактильные (соматосенсорные), обонятельные, вкусовые агнозии. Самостоятельную область составляют речевые агнозии.

Зрительные агнозии возникают при поражении затылочной доли мозга; такое поражение приводит к выраженной “корковой слепоте”, при которой зрение как таковое остается сохранным, но полностью утрачивается зрительная ориентировка (рис. 78). Вся окружающая обстановка кажется больному чуждой и непонятной, в связи с чем он становится совершенно беспомощным. Например, больной может описать словами, как выглядела его рубашка, но не может ее узнать, вообще не понимает, что это такое.

В некоторых случаях больной способен узнавать и различать отдельные характеристики предметов: величину, форму, характер поверхности, но не знает предмета в целом. Например, при предъявлении расчески он может сказать, что это продолговатый, плоский предмет “с зубчиками”, но что это такое — он не знает.

При поражении затылочной доли правого полушария больной не узнает лиц родственников, знакомых, известных писателей и т.д. Так, с целью запомнить, а затем узнать лечащего врача больной вынужден запоминать, что его врач блондин и в кармане у него находится платок голубого цвета. Своеобразным признаком является также игнорирование левой половины поля зрения.

Рис. 78. Рисунки, предъявляемые больным для распознавания агнозии

Например, рисуя по заданию домик, больной не дорисовывает его левую часть и не замечает этого дефекта (рис. 79). При право-полущарных зрительных агнозиях иногда наблюдается неузнавание своих собственных вещей. Больной понимает, что перед ним шапка, но не узнает в ней свою собственную. Слуховые агнозии (или душевная глухота) возникают при поражении височной доли мозга. Во время исследования слухового гнозиса предъявляют различные знакомые звуки: шелест бумаги, звон колокольчика, звяканье монет и т.д. При слуховой агнозии больной слышит звуки, даже может отличить один от другого, но не узнает их источника.

Рис. 79. Рисунок больного со зрительно-пространственной агнозией. Игнорирование левой стороны

При правополушарной слуховой агнозии нарушается узнавание знакомых мелодий (амузия). Кроме того, плохо различаются мужские и женские голоса, голоса знакомых, речевые интонации.

Тактильная (или соматосенсорная) агнозия возникает при поражении теменной доли мозга сзади от задней центральной извилины. Существуют несколько вариантов тактильной агнозии.

Астереогноз — неспособность узнавать предметы на ощупь при сохранном узнавании их при помощи зрения.

Расстройство схемы тела — неспособность показать части своего тела (нос, глаза, уши, правую руку и т.д.). Характерно, что при нанесении болевого раздражения на данную область больной легко ее обнаруживает и даже может назвать.

Анозогнозия — неузнавание своего дефекта. Обычно наблюдается при поражении правого полушария. Например, больной с параличом правой руки и ноги отрицает наличие у него двигательных расстройств. Важно учесть, что при поражении лобных долей больные нередко пребывают в благодушном или апатичном состоянии и игнорируют свой дефект, хотя осознают его наличие. При слабоумии имеет место недооценка или полное непонимание своего дефекта. Эти состояния следует отличать от агнозии в строгом неврологическом понимании.

Обонятельная и вкусовая агнозии заключаются соответственно в неузнавании запахов и вкусовых раздражителей. Эти виды агнозий не имеют существенного практического значения.

Расстройства праксиса (апраксии)

Праксис (греч. pragma — действие) — сложный комплекс аналитико-синтетических процессов, направленных на организацию целостного двигательного акта. Праксис — это автоматизированное выполнение заученных движений. Для выполнения таких движений “на едином дыхании” необходимы достаточная зрительно-пространственная ориентировка и постоянное поступление информации о ходе выполняемых действий.

Расстройства праксиса называются апраксиями. Апраксии — своеобразные нарушения движений, при которых не наблюдается параличей. Различают три основных типа апраксии: моторную, или эфферентную, зрительно-пространственную и кинестетичеcкую, или афферентную. Нарушения речевого праксиса рассматриваются отдельно.

При моторной (эфферентной) апраксии больной утрачивает способность совершать привычные, ставшие автоматизированными действия. К таким действиям относятся причесывание, застегивание пуговиц, завязывание шнурков, еда с помощью ложки, чистка зубов и множество других. Характерно, что у больного с моторной апраксией отсутствуют параличи, сохранены произвольные движения. Но он словно забывает, как надо причесываться, как пользоваться ложкой, как надевать рубашку и т.д.

Моторная апраксия наблюдается при поражении нижнетеменных отделов коры мозга.

При нарушении своевременности смены одних действий другими наблюдается своеобразное застревание на одних и тех же действиях: больной не способен завершить начатый двигательный акт. Например, получив задание показать, как размешивают сахар в стакане с чаем и потом пьют чай с ложечки, больной правильно демонстрирует первую операцию (размешивание), но не может переключиться на выполнение второй части задания. Более простая проба — чередование движений: постукивание по столу сначала ребром ладони, потом ладонной поверхностью, потом кулаком. Оказывается, больной не в состоянии чередовать даже два действия. Аналогичные пробы существуют и для лицевой мускулатуры, например попеременное причмокивание губами и пощелкивание языком. Такого рода пробы важны для выявления оральной (ротовой) апраксии при речевых нарушениях.

Нарушение своевременности переключения двигательных команд наблюдается при поражении лобной доли.

Зрительно-пространственная, или конструктивная, апраксия заключается в нарушении целенаправленных действий вследствие дефекта зрительно-пространственной ориентировки. Больной с такой формой апраксии не различает правую и левую стороны, плохо понимает смысл предлогов над, под, за, поэтому он не может, например, нарисовать лицо человека, изобразить циферблат часов с определенным положением стрелок, сложить из спичек квадрат или треугольник (рис. 80, 81). Конструктивная апраксия наблюдается при поражении теменно-височно-затылочной области.

Рис. 80. Конструктивная апраксия. Больной не может сложить из палочек домик

Рис. 81. Рисунки больного с конструктивной апраксией

Кинестетическая (афферентная) апраксия заключается в неспособности управлять движениями вследствие утраты контроля за положением исполнительных органов. Главный дефект — неумение придать произвольно определенную позу кисте, руке, языку, гуЬам. Кинестетическая апраксия носит название “апраксии позы”. Больному могут удаваться простейшие автоматические позы, например высовывание языка, открывание рта, сжимание кисти в кулак. Однако он не в состоянии выполнить более сложные действия (вытягивание губ “трубочкой”, оттопыривание мизинца и т.п.).

“Апраксия позы” нередко приводит к нарушению привычной жестикуляции. Если больного просят погрозить пальцем, то он машет рукой из стороны в сторону. Больной не может правильно держать руку при рукопожатии. Нарушения жестикуляции могут наблюдаться и при моторной апраксии. В этих случаях больной способен придать руке исходную позу, однако он не знает, что ему следует делать дальше.

Кинестетическая апраксия наблюдается при поражении теменной доли мозга.

Расстройства памяти

В памяти различают такие основные процессы, как запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание.

Различают память произвольную и непроизвольную. Произвольная память может быть механической и осмысленной. Непроизвольная память, как правило, механическая. Наибольшее практическое значение имеет произвольная память, главным образом осмысленная, поскольку на нее ложится основная нагрузка в процecce обучения.

В структурно-функциональной организации памяти следует выделить несколько моментов, которые являются опорными пунктами при исследовании. Во-первых, существует специфическая и неспецифическая память. К специфическим относятся блоки памяти, расположенные в пределах каждого анализатора — зрительного, слухового, двигательного и т.д. Соответственно имеется слухо-речевая, зрительно-речевая память. Вкусовая и обонятельная память приобретает значение при обучении слепоглухонемых.

В зависимости от поражения корковых зон того или иного анализатора могут избирательно страдать определенные формы специфической памяти.

Неспецифическая память включает в себя общие характеристики запоминания и припоминания: скорость, объем, стойкость оставленных следов (прочность фиксации материала). Скорость усвоения, необходимое количество повторений, объем усвоенного в значительной степени зависят от деятельности глубинных отделов мозга, в частности структур, находящихся в поясной извилине.

Снижение памяти (гипомнезия) может наблюдаться как при нарушении запоминания, так и вспоминания. Полная потеря памяти называется амнезией. Различают амнезию фиксации — резкое нарушение способности запоминания, антероградную амнезию — утрату воспоминаний о событиях, имевших место у больного после потери сознания или черепно-мозговой травмы; ретроградную амнезию — выпадение воспоминаний о событиях и переживаниях, имевших место до травмы или заболевания; амнестическую афазию — выпадение из памяти названий предметов при сохранности представлений об их назначении.

Гипермнезия — необычайно высокий уровень развития памяти — встречается реже амнезий. Обладающие такой памятью лица воспроизводят во всех деталях воспринятые ими прежде события и предметы. Так, человек с эйдетической памятью запоминает и воспроизводит во всех деталях однажды прочитанный текст. Эйдетическая память характеризуется фотографичностью, нередко наблюдается у художников. Такая память — своеобразная особенность здорового человека.

Расстройства мышления

Мышление — это социально обусловленный процесс поисков и открытия существенно нового, процесс опосредствованного и обобщенного отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза.

Мышление можно также определить как совокупность внутренних операций, предвосхищающих или полностью заменяющих реальные действия с объектами. Различают несколько видов мышления: наглядно-действенное (практический анализ и синтез), наглядно-образное (оперирование наглядными образами), отвлеченное (в форме абстрактных понятий).

Деятельность мышления всегда определенным образом мотивирована. Любой вид мышления связан с решением задач. Каждый раз необходимо проанализировать условия задачи, выбрать и апробировать пути ее решения. Начатое решение должно быть доведено до логического завершения. Важной операцией мышления является его обратимость — способность вернуться к начальной стадии и тем самым проверить правильность результата.

Такие характеристики мышления, как постановка задачи, выбор способов ее решения, доведение решения до конца при сохранении достаточной целеустремленности и плана действий проверка результатов, во многом зависят от особенностей функционирования лобных долей. При поражении лобных долей человек способен осознать задачу, но ему трудно выработать план действия. Больной нередко использует слепой метод проб и ошибок и не в состоянии правильно оценить полученные результаты. Кроме того, намеченный им с большим трудом план действий нередко забывается. Наблюдаются многочисленные отклонения от первоначальных намерений.

При поражении теменно-височно-затылочных отделов может страдать общая ориентировка в условиях задачи.

В дефектологии чаще всего практикуется оценка уровня интеллекта. Интеллект — качественный показатель работы мышления. Он характеризуется способностью решать задачи на основе осмысленного сопоставления новой ситуации с приобретенными в прошлом опыте данными.

Оценка коэффициента интеллектуальности заключается в количественном выражении в процентах уровня интеллекта данного человека по отношению к средневозрастным показателям. Условной нижней границей нормы принято считать показатель коэффициента интеллектуальности (IQ), равный 70. Показатели ниже 70 расцениваются как умственная отсталость, выше 100 — как интеллектуальная одаренность. Количественная оценка допустима при массовых обследованиях. Главным ее дефектом является то, что она фактически не дает никаких прогностических сведений, а лишь фиксирует уровень интеллекта на момент обследования. Между тем важнейшая задача врача и педагога-дефектолога -оценка возможностей испытуемого в плане его дальнейшего интеллектуального развития.

В детской практике педагогу-дефектологу приходится встречаться с основным видом нарушения интеллекта — слабоумием. Оно представляет собой стойкое, трудно обратимое, грубое снижение интеллекта. Различают две основные формы слабоумия — олигофрению (малоумие) и деменцию (приобретенное слабоумие).

Олигофрения — психическое недоразвитие, сопровождающееся той или иной степенью отставания в развитии абстрактно-логических и конкретно-образных форм мышления, недостаточностью развития навыков, умений, речи.

Деменция — слабоумие, приобретенное в том возрасте, когда уже имелся запас сведений, навыков и знаний. Деменция развивается в результате распада, деградации сложившегося интеллекта под влиянием патологического процесса в мозгу. Олигофрения развивается в результате поражения мозга на ранней стадии его развития. В зависимости от выраженности психического недоразвития различают три степени олигофрении: дебильность (наиболее легкая степень слабоумия), имбецильность (средняя степень) и идиотию (самая тяжелая).

Олигофрения в степени дебильности характеризуется снижением умственных способностей. Иногда дети со снижением интеллекта в степени дебильности могут заниматься в массовой школе, но учатся они, как правило, с большим трудом. Их несостоятельность особенно выявляется, когда от них требуются находчивость, сообразительность. Больным свойственны замедленность, своеобразная тугоподвижность мышления. Они медленно осмысливают заданный вопрос, отвечают на него с задержкой. Однако неполноценность абстрактного мышления на ранних этапах обучения может компенсироваться за счет механической памяти. В результате упорного труда и усидчивости таким детям удается приобрести определенный круг знаний, который дает им возможность в последующем освоить специальность, не требующую творческого подхода. Имеются определенные трудности быстрого переключения с одной психической операции на другую. Отмечается выраженная тенденция пользоваться проторенными путями. Отсюда некоторая стандартность их поведения. При олигофрении в степени дебильности больным труднодоступен анализ взаимоотношений людей; они не всегда улавливают существенное и главное в окружающих их явлениях, не могут установить причинно-следственных отношений. Мышление лиц с олигофренией в степени дебильности не выходит за рамки конкретных понятий, представлений, поэтому их высказывания часто бывают неуместными. Отношение к себе этих больных, как правило, малокритично. Они склонны переоценивать свои возможности, вследствие чего часто возникают конфликты с окружающими. Повышенная внушаемость больных с дебильностью, неспособность оценить свою роль в тех или иных ситуациях часто делает их невольными участниками асоциальных поступков. На фоне общего психического недоразвития, слабости абстрактного мышления у некоторых больных могут обнаруживаться избирательные способности к музыке, танцам, рисованию и др. Речь формально не нарушена, но отражает недостаточность абстрактного мышления.

Олигофрения в степени имбецильности характеризуется резко конкретным типом мышления. Больных редко удается обучить чтению, элементарному счету. Такие простые арифметические действия, как деление и умножение, они не могут освоить. Мышление примитивно, конкретно; словарный запас состоит, как правило, из существительных и глаголов; число употребляемых слов невелико (часто в пределах нескольких десятков). Абстрактное мышление отсутствует. Поведение имбецилов, как правило, определяется инстинктами (пищевым и половым). У них удается выработать элементарные навыки самообслуживания, иногда и простейшие трудовые операции. К элементарной самостоятельной работе они способны. Однако малейшие изменения в условиях процесса работы приводят к ее прекращению. Имбецилы пассивны при решении несложных жизненных задач. Самостоятельную жизнь они вести не могут, нуждаются в постоянном надзоре и уходе.

Олигофрения в степени идиотии — глубокая степень слабоумия. При идиотии собственная речь отсутствует, обращенную речь больные не понимают. Часто отсутствуют инстинкты (пищевой, оборонительный). Больные не могут самостоятельно утолить голод и без посторонней помощи нежизнеспособны. Они безучастны к окружающему, пассивны; изменения обстановки не привлекают их внимания. Типично моторное возбуждение, проявляющееся в стереотипных движениях (раскачивание, подпрыгивание и т.п.).

От олигофрении следует отличать задержку психического развития, которая является качественно иным состоянием. При задержке развития ребенок способен к обучению. Потенциальная возможность развития интеллекта может быть высокой. Задержка развития бывает обусловлена разными причинами (длительные соматические заболевания, неблагоприятные условия в семье и т. п.). Ребенок может достичь своего возрастного уровня после устранения причин задержки психического развития и осуществления необходимых медико-педагогических мероприятий.

Синдром преходящего слабоумия — состояние быстрой утраты ребенком приобретенных навыков праксиса, речи, опрятности, ходьбы — возникает на высоте острых соматических заболевании. Такое состояние может продолжаться от нескольких дней до месяца. После излечения от основного заболевания все утраченные навыки восстанавливаются.

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 1426 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org – Контакты – Последнее добавление

Источник