Синдромы нарушения высших корковых функций агнозии

Агнозия — это нарушение распознавания зрительных, слуховых или тактильных ощущений при нормальном функционировании воспринимающего аппарата. Соответственно локализации поражения церебральной коры состояние характеризуется непониманием увиденного, услышанного, неузнаванием предметов при ощупывании, расстройством восприятия собственного тела. Диагностируется по данным исследования психоневрологического статуса, результатам нейровизуализации (КТ. МРТ, МСКТ головного мозга). Лечение осуществляется этиотропными, сосудистыми, нейрометаболическими, холинэстеразными фармпрепаратами в сочетании с психотерапией, логопедическими занятиями.

Общие сведения

Гнозис в переводе с греческого означает «познание». Является высшей нервной функцией, обеспечивающей узнавание предметов, явлений, собственного тела. Агнозия — комплексное понятие, включающее все нарушения гностической функции. Расстройства гнозиса зачастую сопровождают дегенеративные процессы ЦНС, наблюдаются при многих органических поражениях мозга, возникающих вследствие травм, инсультов, инфекционных и опухолевых заболеваний. Классическая агнозия редко диагностируется у детей младшего возраста, поскольку высшая нервная деятельность у них находится в стадии развития, дифференцировка корковых центров не завершена. Нарушения гнозиса чаще возникают у детей старше 7 лет и у взрослых. Женщины и мужчины заболевают одинаково часто.

Агнозия

Причины агнозии

Гностические нарушения обусловлены патологическими изменениями вторичных проекционно-ассоциативных полей мозговой коры. Этиофакторами поражения указанных зон выступают:

- Острые нарушения мозгового кровообращения. Агнозия возникает в результате гибели нейронов вторичных полей в области ишемического или геморрагического инсульта.

- Хроническая ишемия мозга. Прогрессирующая недостаточность церебрального кровообращения приводит к деменции, включающей гностические расстройства.

- Опухоли головного мозга. Поражение вторичных корковых полей является следствием роста опухоли, приводящего к сдавлению и разрушению окружающих нейронов.

- Черепно-мозговая травма. Агнозия встречается преимущественно при ушибе головного мозга. Развивается вследствие повреждения вторичных зон коры в момент травмы и в результате посттравматических процессов (образования гематом, воспалительных изменений, микроциркуляторных нарушений).

- Энцефалит. Может иметь вирусную, бактериальную, паразитарную, поствакцинальную этиологию. Сопровождается диффузными воспалительными процессами в церебральных структурах.

- Дегенеративные заболевания ЦНС: болезнь Альцгеймера, лейкоэнцефалит Шильдера, болезнь Пика, болезнь Паркинсона.

Патогенез

Церебральная кора имеет три основные группы ассоциативных полей, обеспечивающих разноуровневый анализ поступающей в мозг информации. Первичные поля связаны с периферическими рецепторами, принимают идущую от них афферентную импульсацию. Вторичные ассоциативные зоны коры отвечают за анализ и обобщение информации, поступающей из первичных полей. Далее информация передается в третичные поля, где осуществляется высший синтез и выработка задач поведения. Дисфункция вторичных полей приводит к нарушению указанной цепочки, что клинически проявляется утратой способности узнавать внешние раздражители, воспринимать целостные образы. При этом функция анализаторов (слухового, зрительного и т. д.) не нарушена.

Классификация

В зависимости от области поражения в клинической неврологии агнозия классифицируется на следующие основные группы:

- Зрительная — отсутствии узнавания предметов, изображений при сохранении зрительной функции. Развивается при патологии затылочных, заднетеменных отделов коры.

- Слуховая — утрата способности распознавать звуки и фонемы, воспринимать речь. Возникает при поражении коры верхней височной извилины.

- Сенситивная — нарушение восприятия собственного тела и узнавания тактильных ощущений. Обусловлена дисфункцией вторичных полей теменных отделов.

- Обонятельная — расстройство распознавания запахов. Наблюдается при поражении медиобазальных областей височной доли.

- Вкусовая — невозможность идентифицировать вкусовые ощущения при сохранности способности их воспринимать. Связана с патологией тех же областей, что и обонятельная агнозия.

Существует также нарушение всех форм гнозиса. Данная патология обозначается термином «тотальная агнозия».

Симптомы агнозии

Базовый симптом состояния — невозможность узнать воспринимаемые ощущения при сохранении способности их чувствовать. Проще говоря, больной не понимает, что он видит, слышит, ощущает. Зачастую отмечается дифференцированная агнозия, обусловленная выпадением функции отдельного поражённого отдела коры. Агнозия тотального характера сопровождает патологические процессы, диффузно распространяющиеся в церебральных тканях.

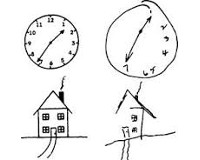

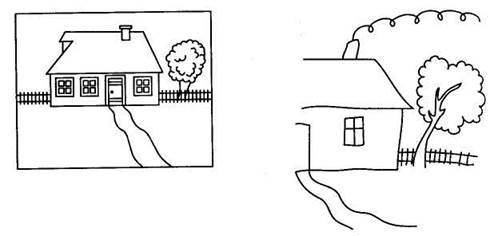

Зрительная агнозия проявляется путаницей предметов, неспособностью назвать рассматриваемый предмет, срисовать его, нарисовать по памяти или начатому рисунку. Изображая предмет, пациент рисует только его части. Зрительная форма имеет много вариантов: цветовая, избирательная агнозия лиц (прозопагнозия), апперцептивная — сохранено узнавание признаков предмета (формы, цвета, размера), ассоциативная — пациент способен описать предмет целиком, но не может назвать его, симультантная — неспособность узнать сюжет из нескольких предметов при сохранении узнавания каждого предмета в отдельности, зрительно-пространственная — нарушение гнозиса взаимного расположения предметов. Расстройство распознавания букв и символов ведёт к дислексии, дисграфии, утрате способности делать арифметические вычисления.

Слуховая агнозия при поражении доминантного полушария приводит к частичному или полному непониманию речи (сенсорной афазии). Пациент воспринимает фонемы как ничего не значащий шум. Состояние сопровождается компенсаторной многоречивостью с повторениями, вставлением случайных звуков, слогов. При письме могут отмечаться пропуски, перестановки. Чтение сохранено. Поражение субдоминантного полушария может приводить к потере музыкального слуха, способности узнавать знакомые ранее звуки (шум дождя, собачий лай), понимать интонационные особенности речи.

Сенситивная агнозия характеризуется расстройством гнозиса раздражений, воспринимаемых болевыми, температурными, тактильными, проприоцептивными рецепторами. Включает астериогнозис — невозможность опознать предмет на ощупь, пространственную агнозию — нарушение ориентировки в знакомой местности, больничной палате, собственной квартире, соматогнозию — расстройство ощущения собственного тела (пропорциональности, размера, наличия отдельных его частей). Распространёнными формами соматогнозии выступают пальцевая агнозия — пациент неспособен назвать пальцы, показать указанный врачом палец, аутотопагнозия — чувство отсутствия отдельной части тела, гемисоматоагнозия — ощущение только половины своего организма, анозогнозия — неосознание наличия заболевания или отдельного симптома (пареза, тугоухости, ухудшения зрения).

Диагностика

Обследование направлено на выявление агнозии, поиск её причины. Определение клинической формы агнозии позволяет установить локализацию патологического процесса в головном мозге. Основными диагностическими методиками являются:

- Опрос пациента и его близких. Имеет целью установление жалоб, начала заболевания, его связи с травмой, инфекцией, нарушениями церебральной гемодинамики.

- Неврологический осмотр. В ходе исследования неврологического и психического статуса наряду с агнозией врач-невролог выявляет признаки интракраниальной гипертензии, очаговый неврологический дефицит (парезы, расстройства чувствительности, нарушения со стороны черепно-мозговых нервов, патологические рефлексы, изменения когнитивной сферы), характерные для основного заболевания.

- Консультация психиатра. Необходима для исключения психических расстройств. Включает патопсихологическое обследование, исследование структуры личности.

- Томографические исследования. КТ, МСКТ, МРТ головного мозга позволяют визуализировать дегенеративные процессы, опухоли, воспалительные очаги, зоны инсульта, травматического повреждения.

Агнозия является лишь синдромом, синдромальный диагноз может иметь место на начальном этапе диагностики. Результатом вышеперечисленных исследований должно быть установление полного диагноза базового заболевания, в клиническую картину которого входит расстройство гнозиса.

Лечение агнозии

Терапия зависит от основного заболевания, может состоять из консервативных, нейрохирургических, реабилитационных методов.

Консервативное лечение:

- Сосудистые и тромболитические фармпрепараты. Необходимы для нормализации церебрального кровотока. Острая и хроническая ишемия мозга является показанием к назначению средств, расширяющих церебральные сосуды (винпоцетина, циннаризина), антиагрегантов (пентоксифиллина). При интракраниальном кровоизлиянии применяют антифибринолитические препараты, при тромбозе — тромболитики.

- Нейрометаболиты и антиоксиданты: глицин, гамма-аминомасляная кислота, пирацетам, пиритинол, оксиметилэтилпиридин. Улучшают обменные процессы в церебральных тканях, повышают их устойчивость к гипоксии.

- Антихолинэстеразные средства: ривастигмин, донепезил, ипидакрин. Нормализуют нейропсихологические, когнитивные функции.

- Этиотропная терапия энцефалита. В соответствии с этиологией осуществляется антибактериальными, противовирусными, противопаразитарными препаратами.

Реабилитация пациентов длится не менее трёх месяцев, включает:

- Психотерапию. Арт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия направлены на восстановление психической сферы больного, адаптацию к ситуации, сложившейся в связи с заболеванием.

- Занятия с логопедом. Необходимы пациентам со слуховой агнозией, дислексией, дисграфией.

- Трудотерапию. Помогает больным преодолеть чувство неполноценности, отвлечься от переживаний, улучшить социальную адаптацию.

Нейрохирургическое лечение может потребоваться в случае черепно-мозговой травмы, церебральной опухоли. Проводится на фоне консервативной терапии с последующей реабилитацией.

Прогноз и профилактика

Успех лечения зависит от тяжести базового заболевания, возраста больного, своевременности проводимой терапии. Агнозия, возникающая у молодых пациентов вследствие травмы, энцефалита регрессирует на фоне лечения в течение 3 месяцев, в тяжёлых случаях процесс восстановления занимает до 10 месяцев. Агнозия опухолевого генеза зависит от успешности удаления образования. При дегенеративных процессах прогноз неблагоприятный, лечение позволяет лишь приостановить прогрессирование симптоматики. Профилактика состоит в своевременной терапии сосудистой патологии, предупреждении травм головы, онкогенных воздействий, инфекционных заболеваний.

Источник

Расстройства гнозиса (агнозии)

Гнозис (греч. gnosis — знание) — сложный комплекс аналитико-синтетических процессов, направленных на распознавание объекта как целого и отдельных его характеристик. Нарушения гнозиса называются агнозиями. В соответствии с видами органов чувств человека различают зрительные, слуховые, тактильные (соматосенсорные), обонятельные, вкусовые агнозии. Самостоятельную область составляют речевые агнозии.

Зрительные агнозии возникают при поражении затылочной доли мозга; такое поражение приводит к выраженной “корковой слепоте”, при которой зрение как таковое остается сохранным, но полностью утрачивается зрительная ориентировка (рис. 78). Вся окружающая обстановка кажется больному чуждой и непонятной, в связи с чем он становится совершенно беспомощным. Например, больной может описать словами, как выглядела его рубашка, но не может ее узнать, вообще не понимает, что это такое.

В некоторых случаях больной способен узнавать и различать отдельные характеристики предметов: величину, форму, характер поверхности, но не знает предмета в целом. Например, при предъявлении расчески он может сказать, что это продолговатый, плоский предмет “с зубчиками”, но что это такое — он не знает.

При поражении затылочной доли правого полушария больной не узнает лиц родственников, знакомых, известных писателей и т.д. Так, с целью запомнить, а затем узнать лечащего врача больной вынужден запоминать, что его врач блондин и в кармане у него находится платок голубого цвета. Своеобразным признаком является также игнорирование левой половины поля зрения.

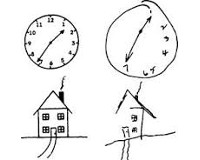

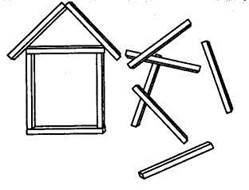

Рис. 78. Рисунки, предъявляемые больным для распознавания агнозии

Например, рисуя по заданию домик, больной не дорисовывает его левую часть и не замечает этого дефекта (рис. 79). При право-полущарных зрительных агнозиях иногда наблюдается неузнавание своих собственных вещей. Больной понимает, что перед ним шапка, но не узнает в ней свою собственную. Слуховые агнозии (или душевная глухота) возникают при поражении височной доли мозга. Во время исследования слухового гнозиса предъявляют различные знакомые звуки: шелест бумаги, звон колокольчика, звяканье монет и т.д. При слуховой агнозии больной слышит звуки, даже может отличить один от другого, но не узнает их источника.

Рис. 79. Рисунок больного со зрительно-пространственной агнозией. Игнорирование левой стороны

При правополушарной слуховой агнозии нарушается узнавание знакомых мелодий (амузия). Кроме того, плохо различаются мужские и женские голоса, голоса знакомых, речевые интонации.

Тактильная (или соматосенсорная) агнозия возникает при поражении теменной доли мозга сзади от задней центральной извилины. Существуют несколько вариантов тактильной агнозии.

Астереогноз — неспособность узнавать предметы на ощупь при сохранном узнавании их при помощи зрения.

Расстройство схемы тела — неспособность показать части своего тела (нос, глаза, уши, правую руку и т.д.). Характерно, что при нанесении болевого раздражения на данную область больной легко ее обнаруживает и даже может назвать.

Анозогнозия — неузнавание своего дефекта. Обычно наблюдается при поражении правого полушария. Например, больной с параличом правой руки и ноги отрицает наличие у него двигательных расстройств. Важно учесть, что при поражении лобных долей больные нередко пребывают в благодушном или апатичном состоянии и игнорируют свой дефект, хотя осознают его наличие. При слабоумии имеет место недооценка или полное непонимание своего дефекта. Эти состояния следует отличать от агнозии в строгом неврологическом понимании.

Обонятельная и вкусовая агнозии заключаются соответственно в неузнавании запахов и вкусовых раздражителей. Эти виды агнозий не имеют существенного практического значения.

Расстройства праксиса (апраксии)

Праксис (греч. pragma — действие) — сложный комплекс аналитико-синтетических процессов, направленных на организацию целостного двигательного акта. Праксис — это автоматизированное выполнение заученных движений. Для выполнения таких движений “на едином дыхании” необходимы достаточная зрительно-пространственная ориентировка и постоянное поступление информации о ходе выполняемых действий.

Расстройства праксиса называются апраксиями. Апраксии — своеобразные нарушения движений, при которых не наблюдается параличей. Различают три основных типа апраксии: моторную, или эфферентную, зрительно-пространственную и кинестетичеcкую, или афферентную. Нарушения речевого праксиса рассматриваются отдельно.

При моторной (эфферентной) апраксии больной утрачивает способность совершать привычные, ставшие автоматизированными действия. К таким действиям относятся причесывание, застегивание пуговиц, завязывание шнурков, еда с помощью ложки, чистка зубов и множество других. Характерно, что у больного с моторной апраксией отсутствуют параличи, сохранены произвольные движения. Но он словно забывает, как надо причесываться, как пользоваться ложкой, как надевать рубашку и т.д.

Моторная апраксия наблюдается при поражении нижнетеменных отделов коры мозга.

При нарушении своевременности смены одних действий другими наблюдается своеобразное застревание на одних и тех же действиях: больной не способен завершить начатый двигательный акт. Например, получив задание показать, как размешивают сахар в стакане с чаем и потом пьют чай с ложечки, больной правильно демонстрирует первую операцию (размешивание), но не может переключиться на выполнение второй части задания. Более простая проба — чередование движений: постукивание по столу сначала ребром ладони, потом ладонной поверхностью, потом кулаком. Оказывается, больной не в состоянии чередовать даже два действия. Аналогичные пробы существуют и для лицевой мускулатуры, например попеременное причмокивание губами и пощелкивание языком. Такого рода пробы важны для выявления оральной (ротовой) апраксии при речевых нарушениях.

Нарушение своевременности переключения двигательных команд наблюдается при поражении лобной доли.

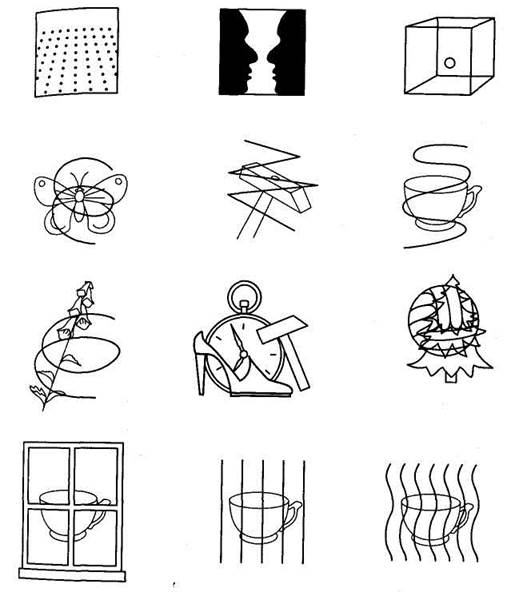

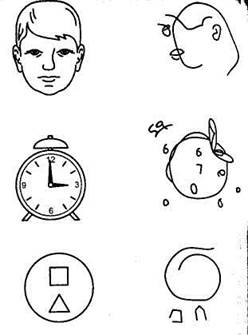

Зрительно-пространственная, или конструктивная, апраксия заключается в нарушении целенаправленных действий вследствие дефекта зрительно-пространственной ориентировки. Больной с такой формой апраксии не различает правую и левую стороны, плохо понимает смысл предлогов над, под, за, поэтому он не может, например, нарисовать лицо человека, изобразить циферблат часов с определенным положением стрелок, сложить из спичек квадрат или треугольник (рис. 80, 81). Конструктивная апраксия наблюдается при поражении теменно-височно-затылочной области.

Рис. 80. Конструктивная апраксия. Больной не может сложить из палочек домик

Рис. 81. Рисунки больного с конструктивной апраксией

Кинестетическая (афферентная) апраксия заключается в неспособности управлять движениями вследствие утраты контроля за положением исполнительных органов. Главный дефект — неумение придать произвольно определенную позу кисте, руке, языку, гуЬам. Кинестетическая апраксия носит название “апраксии позы”. Больному могут удаваться простейшие автоматические позы, например высовывание языка, открывание рта, сжимание кисти в кулак. Однако он не в состоянии выполнить более сложные действия (вытягивание губ “трубочкой”, оттопыривание мизинца и т.п.).

“Апраксия позы” нередко приводит к нарушению привычной жестикуляции. Если больного просят погрозить пальцем, то он машет рукой из стороны в сторону. Больной не может правильно держать руку при рукопожатии. Нарушения жестикуляции могут наблюдаться и при моторной апраксии. В этих случаях больной способен придать руке исходную позу, однако он не знает, что ему следует делать дальше.

Кинестетическая апраксия наблюдается при поражении теменной доли мозга.

Источник