Синдромы поражение 5 пары черепных нервов

Тройничный нерв имеет 3 ядра (1 двигательное и 2 чувствительных). Двигательное ядро расположено в дорсо-латеральном отделе покрышки моста. Первое чувствительное ядро (nucleus tractus spinalis) расположено по всему длиннику продолговатого мозга и в задней трети моста. Второе чувствительное ядро (nucleus terminalis) расположено в средней трети моста.

Тройничный нерв состоит из двух корешков: чувствительного и двигательного. Первый входит в ствол мозга на границе средней мозжечковой ножки и моста мозга, несколько ниже середины его продольной оси. Меньший по диаметру двигательный корешок прилежит к чувствительному корешку спереди и снизу. Рядом с корешками внутри твердой мозговой оболочки на передней поверхности пирамиды височной кости располагается Гассеров (тройничный) узел – образование, гомологичное спинномозговому ганглию. От этого узла отходят по направлению вперед 3 крупных нервных ствола:

· Глазной нерв. Проникает в глазницу через верхнюю глазничную щель, проходит через надглазничную вырезку у медиального края глазницы по верхней части. Глазной нерв делится на носоресничный, слезный и лобный нервы.

· Верхнечелюстной нерв. Его ветви: 1) скуловой нерв, иннервирующий кожу височной и скуловой областей; 2) крылонебные нервы, идущие к крылонебному узлу, их количество от 1 до 7, они отдают нервам, начинающимся от узла, чувствительные волокна; часть волокон присоединяется к ветвям узла, не заходя в узел; чувствительные волокна иннервируют слизистую оболочку задних решетчатых ячеек и клиновидной пазухи, полости носа, свода глотки, мягкого и твердого неба, миндалин; 3) подглазничный нерв, является продолжением верхнечелюстного нерва, выходит на лицо через подглазничное отверстие, под квадратную мышцу верхней губы, разделяясь на конечные ветви.

· Нижнечелюстной нерв. Смешанная ветвь тройничного нерва, формируемая ветвями чувствительного и двигательного корешков. Нижнечелюстной нерв осуществляет чувствительную иннервацию нижней части щеки, подбородка, кожи нижней губы, передней части ушной раковины, наружного слухового прохода, части внешней поверхности барабанной перепонки, слизистой оболочки щеки, дна полости рта и передних двух третей языка нижней челюсти, твердую мозговую оболочку, а также двигательную иннервацию жевательных мышц.

Симптомы поражения.

Поражение ядра спинномозгового пути тройничного нерва проявляется расстройством чувствительности по сегментарному типу. Возможно, диссоциированное расстройство чувствительности, когда утрачивается болевая и температурная чувствительность при сохранении глубоких видов (чувство давления, вибрации и др.).

Поражение двигательных волокон 3 ветви или двигательного ядра ведет к развитию пареза или паралича в основном жевательных мышц на стороне очага. Возникают атрофия жевательных и височных мышц, их слабость, смещение нижней челюсти при открывании рта в сторону паретичных жевательных мышц. При двустороннем поражении возникает отвисание нижней челюсти.

При раздражении двигательных нейронов тройничного нерва развивается тоническое напряжение жевательной мускулатуры (тризм). Жевательные мышцы напряжены и тверды на ощупь, зубы настолько крепко сжаты, что раздвинуть их невозможно. Тризм может возникать также при раздражении проекционных центров жевательных мышц в коре большого мозга и идущих от них путей. Тризм развивается при столбняке, менингите, тетании, эпилептическом припадке, опухолях в области моста мозга. При этом нарушается или совсем невозможен прием пищи, нарушена речь, имеются расстройства дыхания. Выражено нервно-психическое напряжение. Тризм может быть длительным, что ведет к истощению больного.

Поражение ветвей тройничного нерва проявляется расстройством чувствительности в зоне их иннервации. Поражение 3 ветви ведет к снижению вкусовой чувствительности на двух передних третях языка соответствующей стороны.

Если страдает 1 ветвь, выпадает надбровный рефлекс (он вызывается ударом молоточка по переносице или надбровной дуге, при этом происходит смыкание век), а также роговичный (корнеальный) рефлекс (его вызывают прикосновением ватки к роговице – обычно происходит смыкание век).

В тех случаях, когда поражается полулунный узел, возникает расстройство чувствительности в зоне иннервации всех трех ветвей тройничного нерва. Такая же симптоматика наблюдается и при поражении корешка тройничного нерва (отрезка нерва от полулунного узла до моста мозга). Распознавание этих поражений представляет большие трудности. Оно облегчается, когда появляются герпетические высыпания, характерные для поражения полулунного узла.

Двигательные ядра тройничного нерва имеют двустороннюю корковую иннервацию, поэтому при поражении центральных нейронов с одной стороны нарушения жевания не возникает. Оно возможно при двустороннем поражении корково-ядерных путей.

Источник

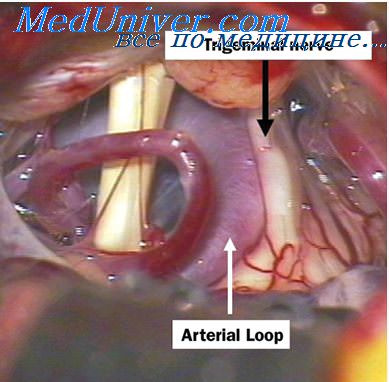

Поражение корешка тройничного нерва. Признаки поражения корешков 5 пары черепных нервовПоражение корешка тройничного нерва наблюдается при воспалительных процессах в оболочках мозга (лептоменингиты), при процессах в мостомозжечковом углу (невринома VII пары, растущая в направлении к средней черепной ямке, опухоль мозжечка, его оболочек). Причиной тригеминальной и глоссофарингеальной невралгии может быть также компрессия корешка тройничного нерва сосудами (верхней, нижней передней мозжечковыми артериями). Клиника поражения корешка тройничного нерва в значительной степени зависит от природы заболевания. При невриноме VIII пары, когда процесс развивается в достаточной степени медленно, боль в области лица, как правило, отсутствует, и о поражении корешка мы можем думать на основании снижения роговичного рефлекса на стороне снижения слуха. Отсутствие болевого синдрома или его чрезвычайная редкость связаны с гибелью чувствительных волокон, составляющих корешок V пары, в результате его сдавления или смещения. При опухолях мозжечка или оболочек, покрывающих мозжечок (арахноэндотелиоме), также могут наблюдаться симптомы со стороны тройничного нерва. Причинами их могут быть или непосредственное сдавление корешка опухолью или компрессия его вследствие повышения внутричерепного давления. При этом на стороне опухоли, реже на противоположной, снижается роговичный рефлекс, в некоторых случаях беспокоят парестезии в зоне иннервации той или иной ветви. Поражение корешка тройничного нерва может прослеживаться при дислокационных синдромах, например, синдроме поражения ромбовидного мозга. Он заключается в спонтанном вертикальном или горизонтальном нистагме, анизокории, расстройствах чувствительности в зоне иннервации тройничного нерва, парезах отводящих нервов, периферической нейропатии лицевых нервов, в снижении слуха, расстройстве функции блуждающих нервов, неравномерности сухожильных рефлексов, пирамидных знаках, нарушениях поверхностной чувствительности и наблюдается при опухолях мозжечка, не прорастающих в ствол. Нами диагностирован синдром ромбовидного мозга у пациента 60 лет с опухолью левого полушария мозжечка больших размеров, компремирующей ствол мозга по результатам нейровизуализации. В течение приблизительно года больного беспокоили периодические головные боли большой интенсивности (выяснить их детали из-за тяжести состояния не удалось), но родственники указывали, что каждый раз во время приступа больной говорил, что «скоро умрет», артериальное давление (АД) во время приступов не повышалость, к медицинской помощи не прибегал. В день госпитализации развился очередной приступ головной боли, больной перестал говорить, трудно стало владеть левыми конечностями. Диагностировано острое нарушение мозгового кровообращения. Спустя несколько часов после поступления в стационар у больного развилась гипертермия до 38, 8°С, стал выявляться негрубый менингеальный синдром – ригидность затылочный мышц на два поперечных пальца, симптом Кернига на 60°.

Неврологически статус на момент повышения температуры: умеренное оглушение, зрачки обычной величины и формы, зрачковые реакции сохранены, парез взора вверх, не доводит левое глазное яблоко кнаружи на 3 мм, парез лицевой мускулатуре по периферическому типу слева, гипалгезия на лице слева в зонах иннервации тройничного нерва, поперхивается при приеме жидкой пищи, мягкое нёбо малоподвижно, небные рефлексы не вызываются, глоточные снижены, больше слева, речь с носовым оттенком. Чувствительных нарушений нет, движении в конечностях в полном объеме, сила сжатия кистей рук в пределах пяти баллов, по остальным мышечным группам не проверялась из-за тяжести состояния больного. Рефлексы с рук умеренной живости, равномерны, с ног -не вызываются. Грубая атаксия при выполнении координационных проб в левых конечностях, в них же – диффузная мышечная гипотония. АД 200/90 мм рт. ст. при пульсе 60/мин. Высокие цифры АД, наличие локальной неврологической симптоматики (мозжечковая слева), острое развитие заболевания давали основание для диагностики острой сосудистой катастрофы. Данное мнение казалось бы подтверждалось выраженностью мозжечковой симптоматики, проявившей себя остро (родственники ранее не замечали у больного каких-либо нарушений координации). Остальная симптоматика была расценена нами как результат дислокационного синдрома с воздействием на ствол, в том числе и высокие цифры АД в сочетании с брадикардией (синдром Кушинга). Последнее мнение подтверждалось регрессом ряда симптомов под влиянием дегидратирующих препаратов – у больного регрессировал менингеальный синдром, вертикальный парез взора, расстройства чувствительности на лице, восстановились речь и глотание, функция наружной прямой мышцы слева. Тяжелые приступы головной боли, возникающие вне подъемов АД обязывали провести дифференциальный диагноз с опухолью мозжечка. Последний диагноз был подтвержен результатами МРТ-исследования. Поражение корешка тройничного нерва при лептоменингите отличается большим своеобразием, которое связано с неравномерным поражением окружающих корешок оболочек или вовлечением в процесс сосудов. При ном в зоне иннервации одной ветви боль может быть постоянной, сопровождаться парестезиями или некоторым снижением чувствительности и роговичного рефлекса, в зоне другой ветви могут наблюдаться явления невралгии, в зоне третьей – нейропатии. На начальных этапах заболевания неврологическая симптоматика отличается малой выраженностью, неопределенностью, с течением времени усугубляется. Наряду с клиникой поражения корешка тройничного нерва обнаруживаются признаки поражения и других ЧН задней и средней черепных ямок. При рассеянном склерозе наблюдается подобная клиническая картина поражения корешка тройничного нерва, однако, она характеризуется непостоянством симптомов, их летучестью, переходом симптомов на другую половину лица. Сам характер болевого пароксизма при рассеянном склерозе может ничем не отличаться от приступа типичной невралгии, иногда напоминает симптоматическую невралгию. Для лептоменингита и рассеянного склероза курковые зоны и болевой тик нехарактерны. Учебное видео по анатомии тройничного нерва и его ветвейДругие видео уроки по данной теме находятся: Здесь – Также рекомендуем “Ахейро-оральный синдром. Поражение ядер тройничного нерва” Оглавление темы “Патология тройничного нерва. Лицевой нерв”: |

Источник

Поражение черепных нервов может наблюдаться практически при всех заболеваниях головного мозга – инсультах и опухолях, энцефалитах и менингитах, травмах и абсцессах. Поражение черепных нервов может наблюдаться также при всех видах полинейропатий, включая такие угрожающие жизни, как острая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия и дифтерийная. Бульбарный синдром, возникающий при поражении 9й, 10й и 12й пар черепных нервов, является синдромом, угрожающим жизни больного. Таким образом, знание симптоматики поражения черепных нервов и умение выявлять ее является одной из основ топической диагностики заболеваний нервной системы.

Клиническая анатомия черепных нервов.

Глазодвиательный нерв (III пара).

А) Анатомия и физиология:

Ядро глазодвигательного нерва расположено в дне сильвиева водопровода, на уровне передних бугров четверохолмия в ножке мозга. Из черепа нерв выходит вместе с отводящим, блоковым и 1ой ветвью тройничного нерва через верхнюю глазничную щель. Иннервирует 5 наружных (поперечнополосатых) и 2 внутренних (гладких) мышцы.

Ядра глазодвигательного нерва состоят из 5ти клеточных групп: два наружных крупноклеточных ядра, два мелкоклеточных ядра (Якубовича) и одно внутреннее, непарное, мелкоклеточное ядро Перлеа. Из парного наружного крупноклеточного ядра исходят волокна для следующих наружных мышц: поднимающей верхнее веко, поворачивающей глазное яблоко кверху и несколько кнутри, поворачивающей глазное яблоко кверху и несколько кнаружи, двигающей глазное яблоко кнутри, двигающей глазное яблоко книзу и несколько кнутри. Из парного мелкоклеточного (парасимпатического) ядра Якубовича идут волокна к гладкой внутренней мышце глаза – суживающей зрачок. Из непарного внутреннего мелкоклеточного (аккомодационного) ядра выходят парасимпатические волокна для цилиарной мышцы.

Б) Симптомы поражения:

- Птоз – глаз закрыт опущенным верхним веком;

- Глазное яблоко повернуто кнаружи и слегка вниз – расходящееся косоглазие;

- Диплопия при поднятом верхнем веке;

- Мидриаз – расширен зрачок;

- Паралич аккомодации – ухудшается зрение на близком расстоянии;

- Нарушена конвергенция;

- Экзофтальм – глаз несколько выстоит из орбиты вследствие потери тонуса ряда наружных мышц глаза.

Блоковый нерв (IY пара).

А) Анатомия и физиология:

Ядро расположено в дне сильвиева водопровода на уровне задних бугров четверохолмия. Волокна из ядра совершают полный перекрест в переднем мозговом парусе. Блоковый нерв выходит из полости черепа через верхнюю глазничную щель. Иннервирует в орбите верхнюю косую мышцу, поворачивающую глазное яблоко кнаружи и вниз.

Б) Симптомы поражения:

- Сходящееся косоглазие, диплопия только при взгляде вниз (симптом лестницы).

Отводящий нерв (YI пара).

А) Анатомия и физиология:

Ядро расположено дорсально в варолиевом мосту, в дне ромбовидной ямки. Выходит из полости черепа через верхнюю глазничную щель в орбиту, где иннервирует наружную прямую мышцу, поворачивающую глазное яблоко кнаружи.

Б) Симптомы поражения:

Невозможность поворота глазного яблока кнаружи, диплопия при взгляде в сторону пораженной мышцы, сходящееся косоглазие, иногда головокружение и вынужденное положение головы.

Методика исследования функции нервов-глазодвигателей.

Исследуется ширина глазных щелей, движения глазных яблок во все стороны, состояние зрачков (их величина, форма), реакция зрачков на свет, конвергенцию и аккомодацию, выстояние глазных яблок (энофтальм, экзофтальм). При наличии скрытой недостаточности (жалобы на диплопию при полной сохранности подвижности глазного яблока) исследование с красным стеклом (консультация нейроофтальмолога, окулиста).

Неврологические синдромы поражения нервов-глазодвигателей.

- Синдром Вебера – патологический процесс в ножке мозга: паралич глазодвигательного нерва, сопровождающийся параличом противоположных конечностей.

- Синдром Бенедикта – паралич глазодвигательного нерва и мозжечковая атаксия противоположных конечностей (в патологический процесс вовлечены красные ядра).

- Синдром Фовилля – паралич отводящего и лицевого нервов с параличом противоположных конечностей (патологический процесс в варолиевом мосту).

- Офтальмоплегия полная – движения глазного яблока отсутствуют, зрачковых реакций нет (явления стойкого мидриаза). Офтальмоплегия наружная – движения глазного яблока отсутствуют, зрачковые реакции сохранены. Офтальмоплегия внутренняя – движения глазного яблока не нарушены, зрачковые реакции отсутствуют.

Тройничный нерв (Yпара).

Смешанный черепно-мозговой нерв, выполняющий и двигательную, и чувствительную функции. Иннервирует жевательную мускулатуру и передает чувствительные импульсы с кожи лица, слизистых оболочек полости рта, носа и глаза.

Ядра тройничного нерва лежат в варолиевом мосту.

В строении тройничного нерва много общего со спинальными нервами. Он состоит из двух корешков: чувствительного и двигательного. Чувствительный корешок – это совокупность аксонов клеток гассерова узла, расположенного на передней поверхности пирамидки в толще твердой мозговой оболочки, а три ветви тройничного нерва (глазная, верхнечелюстная, нижнечелюстная) составлены дендритами этих клеток.

Места выхода ветвей тройничного нерва из полости черепа:

- глазничный нерв – верхняя глазничная щель,

- верхнечелюстной нерв – круглое отверстие,

- нижнечелюстной нерв – овальное отверстие.

Точками выхода этих ветвей на лицо являются: надглазничная вырезка, подглазничное отверстие верхней и подбородочное отверстие нижней челюсти соответственно.

Чувствительные волокна тройничного нерва отвечают за проприоцептивную чувствительность жевательных, глазных и мимических мышц. В составе нижнечелюстной ветви идут вкусовые волокна к слизистой передних 2/3 языка (от лицевого нерва). Волокна двигательного корешка тройничного нерва являются аксонами клеток двигательного ядра, идут на периферию в составе третьей ветви и иннервируют жевательные мышцы. Клетки центральных нейронов двигательного пути к жевательной мускулатуре расположены в нижней трети прецентральной извилины, аксоны их составляют часть кортиконуклеарных волокон, переход которых на другую сторону далеко не полный, в результате чего каждое полушарие посылает импульсы к жевательному ядру как своей, так и противоположной стороны.

Волокна чувствительного корешка вступают в варолиев мост и заканчиваются у чувствительных ядер, где заложены клетки вторых нейронов чувствительного пути. Аксоны вторых нейронов, перейдя на другую сторону, присоединяются частью к медиальной петле (волокна глубокой чувствительности), частью к спинноталамическому тракту (волокна болевой и температурной чувствительности) и доходят до таламуса, где расположены тела третьих нейронов.

Методика исследования: состояние жевательных мышц, нижнечелюстного, роговичного и надбровного рефлексов, исследование кожной чувствительности в зонах иннервации всех трех ветвей тройничного нерва, а также по зонам сегментарной иннервации. Исследование чувствительности (общей и вкусовой) на передних 2/3 языка.

Лицевой нерв (YIIпара).

А) Анатомия и физиология лицевого нерва:

Лицевой нерв является смешанным. Двигательное ядро нерва располагается в мосту, аксоны клеток огибают ядра отводящего нерва, образуя внутреннее колено лицевого нерва. Парасимпатическим ядром, является nucl. salivatorius sup., осуществляющее иннервацию подчелюстной и подязычной слюнных желез, а также слёзной железы. Чувствительная порция нерва представлена отростками клеток коленчатого узла (гомолог спинальных ганглиев), дендриты которых через chorda tympani анастомозируют с ветвями тройничного нерва и заканчиваются вкусовыми рецепторами на передних 2/3 языка. Аксоны клеток коленчатого узла в составе лицевого нерва входят в ствол мозга и направляются к nucl. traсtus solitarii от языкоглоточного нерва. На основании мозга нерв выходит в мосто-мозжечковом углу и далее направляется через внутренний слуховой проход в фаллопиев канал. Здесь нерв образует наружное колено. Из полости черепа он выходит через шилососцевидное отверстие и, пройдя через околоушную слюнную железу, инервирует мимические мышцы лица, некоторые мышцы головы и шеи (околоушные мышцы, заднее брюшко двубрюшной мышцы, платизму).

Центральные нейроны для лицевого нерва располагаются в нижнем отделе предцентральной извилины. Для иннервации верхней мимической мускулатуры лица кортико-нуклеарные волокна подходят к ядру своей и противоположной стороны, а нижние – только с противоположной.

Б) Симптомы поражения:

При поражении ядра или нерва (периферический паралич) парализуются все мимические мышцы одноименной половины лица (лагофтальм, феномен Белла, сглаженность носогубной складки, слабость круговой мышцы рта, асимметрия оскала, наличие изменений эдектровозбудимости). Кроме того в зависимости от уровня поражения (отошли или нет большой каменистый нерв, стремечковый нерв и барабанная струна) могут наблюдаться сухость глаза (ксерофтальмия), гиперакузия, нарушение вкуса на передних 2/3 языка.

При поражении центральных нейронов (центральный паралич) развивается паралич не всей, а только нижней мимической мускулатуры противоположной очагу поражения стороны.

В) Методы исследования:

Осмотр лица, больному предлагают наморщить лоб, закрыть глаза, оскалить зубы, надуть щеки и т. д.

Языкоглоточный нерв (IX пара).

А) Анатомия и физиология:

Это смешанный нерв, в основном чувствительный. Двигательные клетки его располагаются в “объединенном” ядре (общем с X парой), которое находится в продолговатом мозге. Аксоны этих клеток покидают полость черепа через яремное отверстие и подходят к шилоглоточной мышце. Центральные двигательные нейроны расположены в нижних отделах прецентральной извилины, аксоны их идут в составе пирамидного пути и заканчиваются у двигательных ядер с обеих сторон.

Первые чувствительные нейроны расположены в двух яремных узлах – верхнем и нижнем. Дендриты этих клеток разветвляются в задней 1/3 языка, мягком небе, зеве, глотке, передней поверхности надгортанника, слуховой трубе и барабанной полости. Аксоны заканчиваются во вкусовом ядре в продолговатом мозге. От вышеуказанного ядра аксоны переходят на противоположную сторону и присоединяются к медиальной петле, в составе которой направляются к зрительному бугру, где заложены клетки 3го нейрона. Волокна 3го нейрона заканчиваются в коре височной доли, при этом вкусовые импульсы достигают обеих корковых зон.

В составе IX пары черепных нервов содержатся секреторные (вегетативные) волокна для околоушной железы. Слюноотделительное ядро (общее с X парой) находится в продолговатом мозге. Секреторные клетки околоушной железы получают импульсы как от вкусового ядра, так и от корковых отделов вкусового анализатора (височная доля).

Б) Симптомы поражения:

Затруднение при глотании твердой пищи, расстройство вкуса и чувствительности на задней трети языка (агейзия, гипогейзия, парагейзия). Кроме того, наблюдается сухость полости рта, невралгия в зоне иннервации IX пары.

Блуждающий нерв (X пара).

А) Анатомия и физиология:

Блуждающий нерв имеет многообразные функции. Он осуществляет не только иннервацию поперечнополосатых мышц в начальном отделе пищеварительного и дыхательного аппарата, но является и парасимпатическим нервом для большинства внутренних органов. С точки зрения неврологической диагностики имеют значение расстройства иннервации мягкого неба, глотки, гортани.

Двигательные волокна начинаются от клеток объединенного ядра. Аксоны этих клеток в составе X пары покидают полость черепа через яремное отверстие и инервируют мышцы мягкого неба, глотки, гортани, надгортанника, верхней части пищевода, голосовых связок (возвратный нерв). Центральные двигательные нейроны располагаются в нижнем отделе прецентральной извилины, отростки их проходят в составе кортиконуклеарного пути и заканчиваются у обоих объединенных ядер.

В составе X пары содержатся двигательные волокна для гладкой мускулатуры внутренних органов и секреторные для железистой ткани внутренних органов. Они начинаются от n. dorsalis n. vagi (парасимпатическое ядро).

Периферические чувствительные нейроны располагаются в двух узлах – верхнем и нижнем, которые находятся на уровне яремного отверстия. Дендриты клеток этих узлов заканчиваются в затылочных отделах мягкой мозговой оболочки, наружном слуховом проходе, на задней поверхности ушной раковины, в мягком небе, глотке и гортани. Некоторые из дендритов достигают и более дистальных отделов дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и др. внутренних органов. Аксоны клеток верхнего и нижнего узла входят в продолговатый мозг и заканчиваются во вкусовом ядре. Осевоцилиндрические отростки клеток этого ядра (вторые нейроны) переходят на противоположную сторону и вместе с медиальной петлей направляются к зрительному бугру, где находятся клетки 3го нейрона. Аксоны третьего нейрона идут в составе заднего бедра внутренней капсулы к клеткам нижней части задней центральной извилины.

Б) Симптомы поражения:

При поражении X пары у больного наблюдаются:

- изменение голоса (гнусавый оттенок, хрипота и ослабление силы фонации вплоть до афонии);

- нарушение глотания (попадание пищи и слюны в гортань и трахею, что сопровождается поперхиванием);

- отклонение языка в здоровую сторону, снижается чувствительность мягкого неба, глотки, гортани, небного и глоточного рефлексов;

- нарушение сердечного ритма, расстройства дыхание и другие вегетативно-висцеральные функции.

- Полный перерыв нервов с двух сторон не совместим с жизнью больного.

Подъязычный нерв (XII пара).

А) Анатомия и физиология:

Двигательный нерв. Ядро XIIой пары располагается в продолговатом мозге. Аксоны клеток этого ядра сливаются в общий ствол, который выходит из черепа через канал подъязычного нерва затылочной кости. Иннервирует мышцы языка. Центральные двигательные нейроны заложены в нижней части прецентральной извилины. Аксоны этих нейронов проходят в составе кортиконуклеарного пучка через колено внутренней капсулы, ножки мозга, мост и на уровне продолговатого мозга переходят на противоположную сторону к ядру подъязычного нерва т. о. осуществляя, полный перекрест.

Б) Симптомы поражения:

При одностороннем повреждении ядра или нерва наблюдается периферический паралич языка (атрофия мышц одноименной половины языка, фибриллярные подергивания, язык при высовывании отклоняется в больную сторону). При поражении ядра может страдать, в легкой степени, функция круговой мышцы рта. Это связано с тем, что часть аксонов клеток ядра XIIой пары переходит в лицевой нерв и участвует в иннервации этой мышцы.

При двухстороннем поражении подъязычного нерва наблюдается глоссоплегия.

При поражении кортиконуклеарного пучка развивается центральный паралич подъязычного нерва, для клиники которого характерно:

- нет атрофии и фибриллярных подергиваний мышц языка,

- язык при высовывании отклоняется в противоположную очагу поражения сторону.

Бульбарный и псевдобульбарный паралич.

Бульбарный паралич.

Характерной особенностью топографии мозгового ствола является скопление на небольшом пространстве ядер IX, X, XII пар черепно-мозговых нервов. В связи с этим, эти ядра могут вовлекаться в патологический процесс при сравнительно небольшом очаге поражения в продолговатом мозге, в результате чего развивается бульбарный паралич, клиника которого складывается из следующих симптомов: нарушается голос, глотание, мягкое небо на стороне поражения свисает, при фонации перетягивается в здоровую сторону, снижается чувствительность на задней трети языка и мягком небе, исчезают рефлексы с глотки и мягкого неба (дисфагия, дисфония, дизартрия).

Псевдобульбарный паралич.

При поражении центральных двигательных нейронов IX, X, XII пар черепно-мозговых нервов с двух сторон развивается псевдобульбарный паралич, который клинически проявляется следующими симптомами: расстройство глотания, фонации и артикуляции речи. При этом у больных не бывает атрофии и фибриллярных подергиваний мышц языка, глоточный и с мягкого неба рефлексы сохранены, нет чувствительных расстройств. Появляются рефлексы орального автоматизма (хоботковый, Маринеску-Радовичи и др.)

Добавочный нерв (XI пара).

А) Анатомия и физиология:

Добавочный нерв является чисто двигательным нервом. Тела периферических двигательных нейронов расположены в основании передних рогов I–YI шейных сегментов. Аксоны этих клеток выходят на боковую поверхность спинного мозга, поднимаются вверх и через большое отверстие затылочной кости входят в полость черепа. В полости черепа волокна XIой пары присоединяют к себе чувствительные волокна от блуждающего нерва (церебральная часть этого нерва) и выходят из полости черепа через яремное отверстие, после чего делятся на две ветви: наружную и внутреннюю.

Внутренняя присоединяется к блуждающему нерву, а наружная ветвь иннервирует грудино-ключично-сосцевидную и трапециевидную мышцы.

Центральные нейроны располагаются в средней части кортиконуклеарного пучка, совершают частичный перекрест и спускаются до клеток ядра XI пары.

Б) Симптомы поражения: атрофия грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц. Затруднен поворот головы в здоровую сторону, плечо на больной стороне опущено, лопатка нижним углом отходит от позвоночника кнаружи и вверх, ограничена подвижность руки выше горизонтальной линии. Двухстороннее поражение этого нерва вызывает опускание головы вниз.

При раздражении ядра XI пары у больных наблюдается подергивание головы в противоположную сторону, тикообразное подергивание плеча, кивательные движения головы. Тоническая судорога в вышеуказанных мышцах вызывает кривошею.

Источник