Синдромы поражения моста и продолговатого мозга

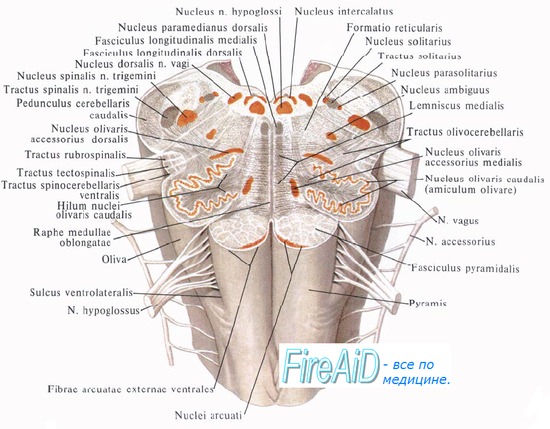

Синдромы поражения варолиева моста. Синдромы поражения продолговатого мозга.В области моста и продолговатого мозга располагаются четыре основных группы структур: Эти структуры варолиева моста и продолговатого мозга кровоснабжаются из позвоночной и базилярной (основной) артерий или их ветвей. Анатомические подробности представлены на рисунке.

Синдромы поражения моста или продолговатого мозга характеризуются следующими признаками: • Вращательное головокружение указывает на нарушение функции ствола мозга или периферического вестибулярного анализатора. Среди этиологических причин наиболее часто встречаются: – Также рекомендуем “Синдромы поражения мозжечка. Признаки поражения мозжечка.” Оглавление темы “Поражения головного и спинного мозга.”: |

Источник

Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга и имеет сходные с ним черты строения – состоит из проводящих путей и ядер. Спереди он граничит с мостом мозга, а сзади без четкой границы переходит в спинной мозг (условно нижним краем продолговатого мозга считают перекрест пирамид или верхнюю границу первых шейных спинномозговых корешков).

На вентральной поверхности продолговатого мозга располагается передняя срединная щель, по ее сторонам – пирамиды. Наружнее пирамид находятся нижние оливы, отделенные от них боковой передней бороздой. На дорсальной поверхности продолговатого мозга ниже ромбовидной ямки различимы задние канатики (тонкий и клиновидный пучки), разделенные непарной задней медиальной бороздой и парными задне-латеральными бороздами. Дорсальная поверхность переднего отдела продолговатого мозга образует дно желудочка (задний угол ромбовидной ямки). Кнаружи от се краев на боковой поверхности продолговатого мозга прослеживаются нижние ножки мозжечка.

На поперечном срезе продолговатого мозга в его вентральном отделе проходит пирамидный тракт, в центральной части располагаются волокна перекреста медиальной петли (проводят импульсы глубокой чувствительности от ядер тонкого и клиновидного пучков к таламусу). Вентро-латеральные отделы продолговатого мозга занимают нижние оливы. Дорсальнее их проходят восходящие проводники, формирующие нижние ножки мозжечка, а также спинно-таламический пучок. В дорсальном отделе продолговатого мозга располагаются ядра задней группы черепных нервов (X-X пара), а также слой ретикулярной формации.

В дне V желудочка (ромбовидная ямка) располагаются ядра многих черепных нервов. На уровне нижнего (заднего) угла находятся ядра подъязычного (медиально) и блуждающего нервов (латерально). На уровне наружного угла ромбовидной ямки параллельно срединной борозде лежит чувствительное ядро тройничного нерва, латеральнее его – вестибулярные и слуховые ядра, а медиальное – ядро одиночного пути (вкусовое ядро языкоглоточного и блуждающего нервов). Парамедианно кпереди от ядра подъязычного нерва расположено двигательное ядро языкоглоточного и блуждающего нервов и слюноотделительные ядра.

Синдромы поражения продолговатого мозга: симптомы нарушения функции ядер и корешков X, X, X и X пар черепных нервов, нижней оливы, спинно-таламического тракта, ядер тонкого и клиновидного пучков, пирамидной и нисходящих экстрапирамидных систем, нисходящих симпатических волокон к цилио-спинальному центру, заднего и переднего спинно-мозжечковых путей.

Основными альтернирующими синдромами являются следующие.

Синдром Авеллиса: периферический паралич половины языка, мягкого неба и голосовой связки (X, X, X пары черепных нервов) на стороне очага и гемиплегия – на противоположной; развивается при очаге в одной половине продолговатого мозга.

Синдром Джексона: периферический паралич мыгац языка на стороне очага и центральный паралич противоположных конечностей возникает при поражении одной пирамиды продолговатого мозга и корешка X пары черепных нервов.

Синдром Валленберга-Захарченко: поражение блуждающего нерва на стороне очага (односторонний паралич мягкого неба, голосовой связки, расстройство глотания; на этой же стороне симптом Бернара-Горнера, атаксия мозжечкового типа, анестезия лица, диссоциированная анестезия на противоположной стороне (альтернирующая гемианестезия); возникает при нарушении кровообращения в позвоночной или отходящей от нее нижней задней мозжечковой артерии; ишемический очаг расположен в дорсолатеральном отделе продолговатого мозга.

Синдром Шмидта: на стороне очага парез голосовой связки, мягкого неба, трапециевидной и грудино-ключично-сосцевидной мышцы; на противоположной – спастический гемипарез, т. е. поражаются ядра и волокна IX, X, XI, XII пар черепных нервов и пирамидной системы.

Синдром Тапиа: на стороне очага паралич трапециевидной, грудино-ключично-сосцевндной мышц (добавочный нерв) и половины языка (подъязычный нерв), контралатерально-спастический гемипарез.

Синдром Воплештейна; на стороне очага парез голосовой связки вследствие поражения nucl. ambiguus, контралатерально – гемианестезия поверхностной чувствительности (спинно-таламический тракт).

Синдром Бабинского – Нажотта: на стороне очага – мозжечковые симптомы (атаксия, нистагм, асинергия), синдром Клода Бернара-Горнера, гипертермия; контралатерально-спастический гемипарез, диссоциированная гемианестезия (выпадает болевая и температурная чувствительность); синдром обусловлен поражением заднебокового отдела продолговатого мозга и моста мозга.

Синдром Глика: характеризуется сочетанным поражением , V, V, X нервов и пирамидной системы; на стороне очага – погашение зрения (или амавроз), боль в супраорбитальной области, парез мимических мышц, затруднение глотания; контрлатерально – спастический гемипарез.

При двустороннем поражении ядер и корешков X, X и X пар черепных нервов развивается бульбарньй паралич. Он характеризуется нарушением глотания (поперхивание, попадание жидкой пищи в нос), изменением звучности голоса (осиплость, афония), появлением носового оттенка речи (назолалия), дизартрией. Наблюдаются атрофия и фасцикулярные подергивания мышц языка. Исчезает глоточный рефлекс. Синдром этот чаще всего возникает при сосудистых и некоторых дегенеративных заболеваниях (боковой амиотрофический склероз, сирингобульбия).

Псевдобульбарный паралич – это центральный паралич мышц, иннервируемых X, X, X парами черепных нервов. Развивается при двустороннем поражении корково-ядерных путей. Очаги располагаются нa разных уровнях выше продолговатого мозга, в том числе и мозговом стволе. Клинические проявления аналогичны таковым при бульварном параличе (нарушение глотания, носовой оттенок голоса, дизартрия). При псевдобульбарном параличе появляются рефлексы орального автоматизма (хоботковый, ладонно-подбородочный, языко-губный и др.), насильственный смех и плач. Признаки поражения периферического нейрона (атрофия, фасцикулярные подергивания и др.) отсутствуют. Синдром чаще всего связан с сосудистыми поражениями мозга.

Таким образом, патологические очаги в мозговом стволе могут вовлекать пирамидную систему и двигательные ядра черепных нервов. Кроме того, при этом могут повреждаться проводники чувствительности, а также ядра и корешки чувствительных черепных нервов. Вместе с тем в стволе мозга располагаются нервные образования, оказывающие активирующее и тормозное воздействия на обширные зоны головного и спинного мозга. Имеется в виду функция ретикулярной формации ствола мозга. Она имеет широкие связи с ниже- и вышерасположенными отделами мозга. К ретикулярной формации подходят многочисленные коллатерали от специфических чувствительных путей. По ней проходят импульсы, которые тонизируют кору и подкорковые образования и обеспечивают их активность и бодрствующее состояние мозга. Торможение восходящих активирующих влияний приводит к снижению тонуса коры и наступлению сонливости или настоящего сна. По нисходящим путям сетевидное образование посылает импульсы, регулирующие мышечный тонус (усиливает или снижает).

В составе ретикулярной формации имеются отдельные участки, имеющие определенную специализацию функций (дыхательный, сосудодвигательный и другие центры). Ретикулярная формация участвует в поддержании ряда витальных рефлекторных актов (дыхание, сердечно-сосудистая деятельность, обмен веществ и др.). При поражении ствола мозга, особенно продолговатого мозга, помимо описанных выше, приходится встречаться и с такими тяжелыми симптомами, как расстройство дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

При нарушении функции ретикулярной формации развиваются расстройства сна и бодрствования.

Синдром нарколепсии: приступы неудержимого стремления больного к засыпанию в совершенно неподходящей обстановке (во время беседы, еды, при ходьбе и т. п.); пароксизмы нарколепсии часто сочетаются с приступообразной утратой мышечного тонуса (катаплексия), возникающей при эмоциях, что приводит к обездвиженности больного в течение нескольких секунд или минут; иногда наблюдается невозможность активных движений в течение короткого периода времени сразу после пробуждения ото сна (катаплексия пробуждения, или «ночной паралич»).

Существует еще один тип расстройства сна – синдром «периодической спячки»: приступы сна, длящиеся от 10 – 20 ч до нескольких суток, синдром Клейне-Левина: приступы сопровождаются булимией. Таким образом, ретикулярная формация может участвовать в формировании синдромов, возникающих при локализации очага не только в стволе, но и в других отделах мозга. Этим подчеркивается существование тесных функциональных связей по принципу нейрональных кругов, включающих корковые, подкорковые и стволовые структуры.

При патологических очагах вне ствола мозга (экстратрункально) могут страдать несколько близко расположенных нервов, возникают характерные синдромы. Среди них важно отметить синдром мосто-мозжечкового угла – поражение слухового, лицевого и тройничного нервов. Он характерен для невриномы V пары черепных нервов и базального арахноидита.

Синдром внутреннего слухового прохода (синдром Ляница): поражение слухового нерва, шум в ухе, снижение слуха по звуковоспринимающему типу), лицевого нерва (периферический паралич мимической мускулатуры, сухость глаза, снижение вкуса на передней трети языка) на стороне очага; возникает также при невриноме V пары черепных нервов.

Синдром Градениго-Ланнуа (синдром верхушки пирамиды височной кости): боль в зоне иннервации тройничного нерва (раздражение тройничного узла), паралич наружной прямой мышцы глаза на стороне очага; появляется при воспалении среднего уха и при опухоли, локализующейся в средней черепной ямке.

При опухолевой природе экстратрункальных поражений в последующих стадиях развития заболевания вследствие сдавления ствола мозга присоединяются и проводниковые расстройства.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

Источник

Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга и имеет сходные с ним черты строения – состоит из проводящих путей и ядер. Спереди он граничит с мостом мозга, а сзади без четкой границы переходит в спинной мозг (условно нижним краем продолговатого мозга считают перекрест пирамид или верхнюю границу первых шейных спинномозговых корешков).

На вентральной поверхности продолговатого мозга располагается передняя срединная щель, по ее сторонам – пирамиды. Наружнее пирамид находятся нижние оливы, отделенные от них боковой передней бороздой. На дорсальной поверхности продолговатого мозга ниже ромбовидной ямки различимы задние канатики (тонкий и клиновидный пучки), разделенные непарной задней медиальной бороздой и парными задне-латеральными бороздами. Дорсальная поверхность переднего отдела продолговатого мозга образует дно желудочка (задний угол ромбовидной ямки). Кнаружи от се краев на боковой поверхности продолговатого мозга прослеживаются нижние ножки мозжечка.

На поперечном срезе продолговатого мозга в его вентральном отделе проходит пирамидный тракт, в центральной части располагаются волокна перекреста медиальной петли (проводят импульсы глубокой чувствительности от ядер тонкого и клиновидного пучков к таламусу). Вентро-латеральные отделы продолговатого мозга занимают нижние оливы. Дорсальнее их проходят восходящие проводники, формирующие нижние ножки мозжечка, а также спинно-таламический пучок. В дорсальном отделе продолговатого мозга располагаются ядра задней группы черепных нервов (X-X пара), а также слой ретикулярной формации.

В дне V желудочка (ромбовидная ямка) располагаются ядра многих черепных нервов. На уровне нижнего (заднего) угла находятся ядра подъязычного (медиально) и блуждающего нервов (латерально). На уровне наружного угла ромбовидной ямки параллельно срединной борозде лежит чувствительное ядро тройничного нерва, латеральнее его – вестибулярные и слуховые ядра, а медиальное – ядро одиночного пути (вкусовое ядро языкоглоточного и блуждающего нервов). Парамедианно кпереди от ядра подъязычного нерва расположено двигательное ядро языкоглоточного и блуждающего нервов и слюноотделительные ядра.

Синдромы поражения продолговатого мозга: симптомы нарушения функции ядер и корешков X, X, X и X пар черепных нервов, нижней оливы, спинно-таламического тракта, ядер тонкого и клиновидного пучков, пирамидной и нисходящих экстрапирамидных систем, нисходящих симпатических волокон к цилио-спинальному центру, заднего и переднего спинно-мозжечковых путей.

Основными альтернирующими синдромами являются следующие.

Синдром Авеллиса:периферический паралич половины языка, мягкого неба и голосовой связки (X, X, X пары черепных нервов) на стороне очага и гемиплегия – на противоположной; развивается при очаге в одной половине продолговатого мозга.

Синдром Джексона:периферический паралич мыгац языка на стороне очага и центральный паралич противоположных конечностей возникает при поражении одной пирамиды продолговатого мозга и корешка X пары черепных нервов.

Синдром Валленберга-Захарченко:поражение блуждающего нерва на стороне очага (односторонний паралич мягкого неба, голосовой связки, расстройство глотания; на этой же стороне симптом Бернара-Горнера, атаксия мозжечкового типа, анестезия лица, диссоциированная анестезия на противоположной стороне (альтернирующая гемианестезия); возникает при нарушении кровообращения в позвоночной или отходящей от нее нижней задней мозжечковой артерии; ишемический очаг расположен в дорсолатеральном отделе продолговатого мозга.

Синдром Шмидта:на стороне очага парез голосовой связки, мягкого неба, трапециевидной и грудино-ключично-сосцевидной мышцы; на противоположной – спастический гемипарез, т. е. поражаются ядра и волокна IX, X, XI, XII пар черепных нервов и пирамидной системы.

Синдром Тапиа:на стороне очага паралич трапециевидной, грудино-ключично-сосцевндной мышц (добавочный нерв) и половины языка (подъязычный нерв), контралатерально-спастический гемипарез.

Синдром Воплештейна;на стороне очага парез голосовой связки вследствие поражения nucl. ambiguus, контралатерально – гемианестезия поверхностной чувствительности (спинно-таламический тракт).

Синдром Бабинского – Нажотта:на стороне очага – мозжечковые симптомы (атаксия, нистагм, асинергия), синдром Клода Бернара-Горнера, гипертермия; контралатерально-спастический гемипарез, диссоциированная гемианестезия (выпадает болевая и температурная чувствительность); синдром обусловлен поражением заднебокового отдела продолговатого мозга и моста мозга.

Синдром Глика:характеризуется сочетанным поражением , V, V, X нервов и пирамидной системы; на стороне очага – погашение зрения (или амавроз), боль в супраорбитальной области, парез мимических мышц, затруднение глотания; контрлатерально – спастический гемипарез.

При двустороннем поражении ядер и корешков X, X и X пар черепных нервов развивается бульбарньй паралич. Он характеризуется нарушением глотания (поперхивание, попадание жидкой пищи в нос), изменением звучности голоса (осиплость, афония), появлением носового оттенка речи (назолалия), дизартрией. Наблюдаются атрофия и фасцикулярные подергивания мышц языка. Исчезает глоточный рефлекс. Синдром этот чаще всего возникает при сосудистых и некоторых дегенеративных заболеваниях (боковой амиотрофический склероз, сирингобульбия).

Псевдобульбарный паралич– это центральный паралич мышц, иннервируемых X, X, X парами черепных нервов. Развивается при двустороннем поражении корково-ядерных путей. Очаги располагаются нa разных уровнях выше продолговатого мозга, в том числе и мозговом стволе. Клинические проявления аналогичны таковым при бульварном параличе (нарушение глотания, носовой оттенок голоса, дизартрия). При псевдобульбарном параличе появляются рефлексы орального автоматизма (хоботковый, ладонно-подбородочный, языко-губный и др.), насильственный смех и плач. Признаки поражения периферического нейрона (атрофия, фасцикулярные подергивания и др.) отсутствуют. Синдром чаще всего связан с сосудистыми поражениями мозга.

Таким образом, патологические очаги в мозговом стволе могут вовлекать пирамидную систему и двигательные ядра черепных нервов. Кроме того, при этом могут повреждаться проводники чувствительности, а также ядра и корешки чувствительных черепных нервов. Вместе с тем в стволе мозга располагаются нервные образования, оказывающие активирующее и тормозное воздействия на обширные зоны головного и спинного мозга. Имеется в виду функция ретикулярной формации ствола мозга. Она имеет широкие связи с ниже- и вышерасположенными отделами мозга. К ретикулярной формации подходят многочисленные коллатерали от специфических чувствительных путей. По ней проходят импульсы, которые тонизируют кору и подкорковые образования и обеспечивают их активность и бодрствующее состояние мозга. Торможение восходящих активирующих влияний приводит к снижению тонуса коры и наступлению сонливости или настоящего сна. По нисходящим путям сетевидное образование посылает импульсы, регулирующие мышечный тонус (усиливает или снижает).

В составе ретикулярной формации имеются отдельные участки, имеющие определенную специализацию функций (дыхательный, сосудодвигательный и другие центры). Ретикулярная формация участвует в поддержании ряда витальных рефлекторных актов (дыхание, сердечно-сосудистая деятельность, обмен веществ и др.). При поражении ствола мозга, особенно продолговатого мозга, помимо описанных выше, приходится встречаться и с такими тяжелыми симптомами, как расстройство дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

При нарушении функции ретикулярной формации развиваются расстройства сна и бодрствования.

Синдром нарколепсии:приступы неудержимого стремления больного к засыпанию в совершенно неподходящей обстановке (во время беседы, еды, при ходьбе и т. п.); пароксизмы нарколепсии часто сочетаются с приступообразной утратой мышечного тонуса (катаплексия), возникающей при эмоциях, что приводит к обездвиженности больного в течение нескольких секунд или минут; иногда наблюдается невозможность активных движений в течение короткого периода времени сразу после пробуждения ото сна (катаплексия пробуждения, или «ночной паралич»).

Существует еще один тип расстройства сна – синдром «периодической спячки»:приступы сна, длящиеся от 10 – 20 ч до нескольких суток,синдром Клейне-Левина:приступы сопровождаются булимией. Таким образом, ретикулярная формация может участвовать в формировании синдромов, возникающих при локализации очага не только в стволе, но и в других отделах мозга. Этим подчеркивается существование тесных функциональных связей по принципу нейрональных кругов, включающих корковые, подкорковые и стволовые структуры.

При патологических очагах вне ствола мозга (экстратрункально) могут страдать несколько близко расположенных нервов, возникают характерные синдромы. Среди них важно отметить синдром мосто-мозжечкового угла – поражение слухового, лицевого и тройничного нервов. Он характерен для невриномы V пары черепных нервов и базального арахноидита.

Синдром внутреннего слухового прохода (синдром Ляница):поражение слухового нерва, шум в ухе, снижение слуха по звуковоспринимающему типу), лицевого нерва (периферический паралич мимической мускулатуры, сухость глаза, снижение вкуса на передней трети языка) на стороне очага; возникает также при невриноме V пары черепных нервов.

Синдром Градениго-Ланнуа (синдром верхушки пирамиды височнойкости): боль в зоне иннервации тройничного нерва (раздражение тройничного узла), паралич наружной прямой мышцы глаза на стороне очага; появляется при воспалении среднего уха и при опухоли, локализующейся в средней черепной ямке.

При опухолевой природе экстратрункальных поражений в последующих стадиях развития заболевания вследствие сдавления ствола мозга присоединяются и проводниковые расстройства.

Источник