Скорая помощь при геморрагическом синдроме

Оглавление темы “Инсульт. Виды инсультов. Неотложная помощь при инсульте.”:

1. Инсульт. Виды инсультов. Субарахноидальное кровоизлияние. Причины ( этиология ), патогенез субарахноидального кровоизлияния. Клиника ( признаки ) и диагностика субарахноидального кровоизлияния..

2. Неотложная помощь при субарахноидальном кровоизлиянии. Первая помощь при субарахноидальном кровоизлиянии.

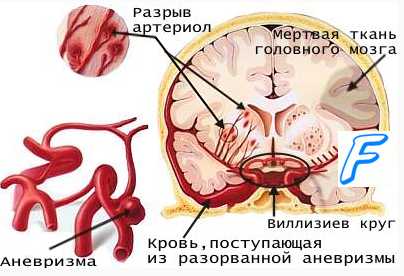

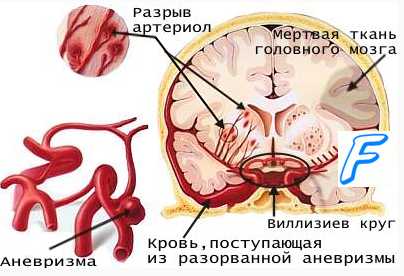

3. Геморрагический инсульт. Причины ( этиология ), патогенез геморрагического инсульта. Клиника ( признаки ), диагностика геморрагического инсульта.

4. Неотложная помощь при геморрагическом инсульте. Первая помощь при геморрагическом инсульте.

5. Ишемический инсульт ( инфаркт мозга ). Причины ( этиология ), патогенез ишемического инсульта. Клиника ( признаки ), диагностика ишемического инсульта.

6. Неотложная помощь при ишемическом инсульте. Первая помощь при ишемическом инсульте.

7. Острая гипертоническая энцефалопатия. Причины ( этиология ), патогенез гипертонической энцефалопатии. Клиника ( признаки ), диагностика гипертонической энцефалопатии.

8. Неотложная помощь при гипертонической энцефалопатии. Первая помощь при гипертонической энцефалопатии.

9. Базисное ( недифференцированное ) лечение мозгового инсульта. Лечение инсульта.

Неотложная помощь при геморрагическом инсульте. Первая помощь при геморрагическом инсульте.

Неотложная помощь при геморрагическом инсульте должна осуществляться в неврологическом или реанимационном отделении, по принципам, сформулированным Б. С. Виленским (1986):

1. Нормализация витальных функций (см. тему ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕАНИМАТОЛОГИИ).

2. Больной должен быть уложен в постель с приподнятым головным концом.

3. При геморрагическом инсульте показаны средства, обладающие свойствами гемостатиков и ангиопротекторов. Препаратом выбора для этой цели является дицинон (синонимы: этамзилат, циклонамид). Гемостатическое действие дицинона при в/в введении начинается через 5—15 мин., максимальный эффект наступает через 1-2 ч, действие длится 4—6 ч и более. Вводят в/в 2—4 мл 12,5% р-ра, затем через каждые 4-6 ч по 2 мл. Можно вводить в/в капельно, добавляя к обычным растворам для инфузий (М. Д. Машковский, 1997).

4. Для нормализации артериального давления на этапе неотложной помощи можно использовать в/в инъекции дибазола (2—4 мл 1% р-ра), клофелина (1 мл 0,01% р-ра), дроперидола (2—4 мл 0,25% р-ра). При отсутствии эффекта показаны ганглиоблокато-ры — пентамин (1 мл 5% р-ра) или бензогексоний (1 мл 2,5% р-ра), но введение данных препаратов нужно производить с осторожностью и постоянным контролем АД.

5. В связи с резким повышением фибринолиза цереброспинальной жидкости показана эпсилон-аминокапроновая кислота от 20 до 30 г/24 ч в течение первых 3—6 недель (Ф. Е. Горбачева, А. А. Скоромеи, Н. Н. Яхно, 1995).

6. Купирование отека мозга и внутричерепной гипертензии — см. тему ОТЕК МОЗГА.

7. Купирование гипертермического синдрома (при его наличии); судорожного синдрома (при его наличии).

8. При отсутствии сознания производится превентивное назначение антибиотиков для предупреждения развития пневмонии.

9. Уход, направленный на предупреждение трофических осложнений (пролежней).

10. Контроль функции кишечника.

11. Симптоматическая терапия.

Примечание. Перечисленные мероприятия адаптируются к конкретной ситуации.

Видео урок первой помощи при инсульте

– Также рекомендуем “Ишемический инсульт ( инфаркт мозга ). Причины ( этиология ), патогенез ишемического инсульта. Клиника ( признаки ), диагностика ишемического инсульта.”

Источник

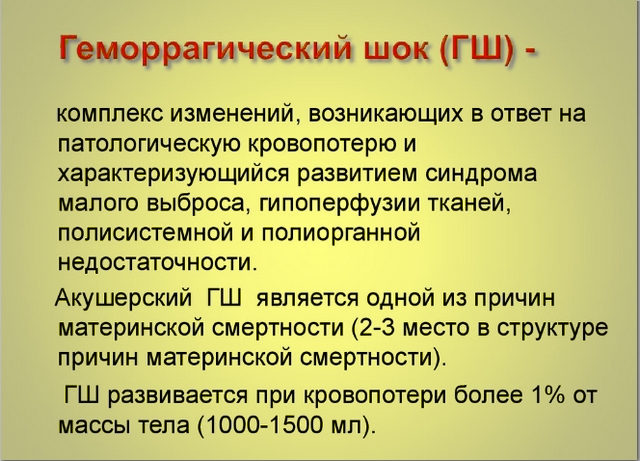

Геморрагический шок – состояние критического дисбаланса в организме, вызванное быстрой однократной потерей крови. В результате нарушений сосуды не справляются с объемом крови, циркулирующей по ним.

Развитие геморрагического шока требует неотложной помощи, ведь его результатом является критическое снижение кровоснабжения в органы и ткани, что приводит к опасным проявлениям и последствиям. Состояния шока признаны опасными для жизни, так как стрессовая реакция организма не позволяет в полном объеме управлять его системой.

Механизмы развития патологии

Сразу следует отметить, что на развитие геморрагического шока влияет скорость потери крови. То есть, даже значительная кровопотеря не станет причиной патологического состояния, если она протекает медленно. Это факт объясняется с механизмами компенсации, которые «включаются» в работу по сигналу организма, ведь у него достаточно времени, чтобы восполнить недостающее количество кровяного баланса. Тогда как при внезапности наступления кровотечения даже пол-литра потерянной крови приведет к острому кислородному голоданию тканей.

Тяжесть развития геморрагического шока зависит от пяти факторов:

- Возможности конкретного организма к нервной регуляции тонусов сосудов;

- Уровень свертываемости крови;

- Состояние сердечно-сосудистой системы и ее возможности при работе в условиях острой гипоксии;

- Наличие или отсутствие дополнительного обеспечения кислородом тканей;

- Состояние иммунной системы.

Обратите внимание!

У пациента с хроническими патологиями внутренних органов шансов пережить геморрагический шок крайне мало.

Средняя наполненность кровью артерий и вен составляет порядка 5 литров. 75% из этого объема принимают вены или, как их еще называют, венозный магистральный поток. Поэтому скорость восстановления организма зависит от состояния венозной системы, возможностей ее адаптации. Резкая кровопотеря 1/10 от общего количества крови не позволяет немедленно восполнить недостающее количество из депо. Стремительно падает венозное давление, поэтом организм направляет оставшуюся кровь централизовано: он «спасает» ткани сердца, легких и головного мозга. Мышечная и кожная ткань, кишечник начинают играть второстепенную роль и вскоре полностью исключаются из процесса снабжения кровью.

Недостаток крови сказывается и на потере выталкиваемого объема в период систолического сокращения. Незначительного количества этого кровяного выброса хватает лишь на обеспечение кровью коронарных артерий, а ткани и внутренние органы его не получают вообще. В экстренном порядке начинается эндокринная защита, проявляющаяся в повышенной выработке гормонов. Это помогает остановить потерю жидкости, блокируя мочевыводящую способность почек.

Параллельно с потерей калия повышается концентрация натрия и хлоридов. Из-за чрезмерного синтезирования катехоламинов начинаются спазмы сосудов, что вызывает сосудистое сопротивление. Кислородное голодание тканей провоцирует повышенную концентрацию шлаков, которые быстро разрушают сосудистые стенки.

Начинают образовываться многочисленные тромбы, которые в виде накопленных клеточных элементов оседают в сосудах. В таких случаях возникает риск развития необратимых процессов свертывания крови в сосудах.

Сердце работает в усиленном режиме, увеличивая количество сокращений, но этих экстренных мер недостаточно: из-за стремительной потери калия уменьшается способность миокарда к сокращению, поэтому быстро развивается сердечная недостаточность, а показатели артериального давления стремительно падают.

Причины и проявления

Нарушение микроциркуляции крови, которое вызывает геморрагический шок, вызвано травмированием открытого или закрытого типа. Причины и признаки патологии всегда связаны с резкой потерей не менее 1 литра крови. К их числу относятся такие факторы:

- Послеоперационный период;

- Распад злокачественных образований на завершающей стадии онкологии;

- Прободение желудочной язвы;

- Внематочная беременность;

- Преждевременная отслойка плаценты;

- Обильные послеродовые кровопотери;

- Замершая беременность;

- Травмирование родовых путей во время родоразрешения.

Основными признаками шока считают такие проявления клинической картины:

- Сердце и легкие работают в ускоренном режиме: учащается сердцебиение и дыхание;

- Одышка;

- Психоэмоциональное возбуждение;

- Побледнение кожных покровов, их влажность;

- Тошнота;

- Ощущение сухости во рту;

- Слабость и головокружение;

- Запустение вен под кожей на руках;

- Появление темных кругов перед глазами;

- Потеря сознания, сопровождающаяся крайне низким артериальным давлением.

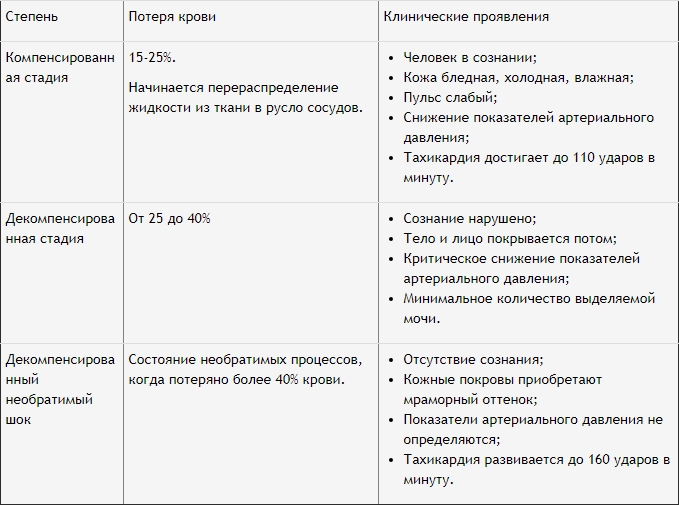

Симптоматика существенно отличается на разных стадиях развития патологии.

Степени тяжести геморрагического шока и специфика его проявлений представлены в таблице.

Обратите внимание!

Кровопотеря более 40% потенциально опасна для жизни пациента! В этом случае его состояние требует неотложных реанимационных действий.

Следует знать, что потерю крови у детей оценивают другими показателями. Для смертельного исхода новорожденному малышу достаточно потерять до 50 мл крови. К тому же подобное состояние у детей протекают значительно сложнее: в их организмах процессы компенсации еще не сформировались в полном объеме.

Диагностические мероприятия

Диагностические мероприятия при геморрагическом шоке направлены на определение количества потерянной крови. Внешний вид пациента не может дать объективных данных. Поэтому для уточнения стадии шока используют 2 методики:

- Непрямые способы. Определение кровопотери проводят с помощью визуального осмотра пациента и оценке работы главных органов и систем: наличие пульсации, артериальное давление, цвет кожных покровов и особенности дыхания.

- Прямые способы. Суть методик заключается в определении веса самого пациента или материалов, с помощью которых проводилась остановка крови.

Непрямые методики оценивания состояния пациента могут помочь высчитать индекс шока. Для этого нужно определить жизненно важные показатели у пострадавшего и сравнить их с примерными показателями степени кровопотери. Определением шокового индекса, как правило, занимаются на этапе до госпитализации. В условиях стационара диагностические данные уточняются с помощью лабораторных исследований.

Мероприятия неотложного характера

Неотложная помощь при геморрагическом шоке основывается на 2 главных задачах:

- Остановить потерю крови;

- Предотвратить обезвоживание.

Учитывая то, что при обширном кровотечении требуется его немедленная остановка, алгоритм неотложных действий будет следующим:

- Используйте жгут или особые перетягивающие повязки для остановки кровотечения;

- Обеспечьте неподвижность поврежденной части тела;

- Уложите пострадавшего, так как при наличии первой стадии шока больной пребывает в состоянии эйфории и может сделать попытки к самостоятельному передвижению;

- Давайте человеку как можно больше пить чистой воды без газов;

- Согрейте его с помощью любых подручных средств: одеял, одежды, грелок.

Помните!

Независимо от состояния пациента при подозрении на наличие геморрагического шока нужно немедленно вызвать медицинских работников. От того, как быстро профессионалы начнут оказывать неотложную помощь пострадавшему, зависит его жизнь.

Действия профессионалов

Чтобы исключить наступление тяжелого осложнения, врачебная помощь начинает оказываться еще по пути в медицинское учреждение. При остановке кровотечения параллельно проводятся лечебные мероприятия, которые заключаются в выполнении трех действий:

- Для восполнения в системе крови необходимого баланса и стабилизации клеточных мембран устанавливаются катетеры на периферические вены;

- Для поддержания обмена газов и нужной проходимости в органах дыхания устанавливают специальный зонд. В случае крайней необходимости используют аппарат для искусственной вентиляции легких;

- Устанавливают катетеры в область мочевого пузыря.

После того, как пострадавший доставлен в медицинское учреждение, проводят диагностические мероприятия для определения степени тяжести шока, а затем приступают к интенсивной терапии. Действия медицинского персонала проводятся согласно неотложному алгоритму:

- Проводятся необходимые лабораторные исследования;

- В экстренном порядке начинают мероприятия профилактического профиля, чтобы предотвратить развитие гипогликемии и энцефалопатии Вернике;

- В случае экстренной необходимости используют антидоты узкого профиля;

- Устраняют отечность мозговых оболочек и снижают внутричерепное давление;

- Используют симптоматическую терапию, направленную на устранение судорожного синдрома и рвоты;

- В период стабилизация состояния пациента в обязательном порядке проводят мониторинг давления, пульса, сердечной деятельности, количества выделяемой мочи.

Следует отметить, что собственно терапия проводится только после стабилизации состояния больного. Стандартный набор препаратов, улучшающих восполнение кровяного русла, следующий:

- Витамин C и лекарственные средства, его содержащие;

- Ганглиоблокаторы для купирования последствий спазмов вен;

- С целью улучшить сердечный метаболизм используют рибоксин, карветин и цитохром;

- Развивающаяся сердечная недостаточность может потребовать включение преднизолона и гидрокортизона для улучшения сократительных способностей сердечных мышц;

- Контрикал используют, чтобы привести в норму свертываемость крови.

Терапия неотложного состояния геморрагического шока прошла долголетнюю апробацию и признана успешной при строгих соблюдениях врачебных предписаний и дозировки медикаментозных средств. Для закрепления терапевтических действий важна реабилитация после лечения, которая включает в себя щадящие нагрузки ЛФК.

Восполнение кровяного русла

При значительных кровопотерях для предотвращения необратимых последствий пострадавшему в экстренном порядке проводят переливание крови. Процедура выполняется согласно определенным правилам:

- Потерю крови в пределах 25% возмещают ее заменителями;

- Малышам, не достигшим трехлетнего возраста, недостающий объем компенсируют кровью с добавлением эритроцитов в пропорциях 1 к 1;

- При кровопотерях до 35% от ОЦК компенсируемый раствор должен состоять из крови, ее заменителей и эритроцитарной массы;

- Объем жидкостей, искусственно вводимых в организм, должен превышать кровопотерю на 20%;

- В случае снижения объема ОЦК на половину, жидкости вводят больше в 2 раза, при этом количество эритроцитов должно превышать заменители крови также в 2 раза.

Неотложные мероприятия прекращают при стабилизации состояния больного, которое проявляется в нормализации артериального давления, сердечной деятельности и диуреза.

Источник

А98.5 Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)

Основные клинические симптомы

Инкубационный период от 8 до 35 дней

Начальный (лихорадочный) период:

- Гипертермия, симптомы общей интоксикации, миалгии (мышцы спины, поясничной области);

- Светобоязнь, возможно нарушение зрения (3-5 день болезни): ощущение «сетки» перед глазами и расплывчатость отдаленных предметов;

- Одутловатость и яркая гиперемия лица, шеи, зева, инъекция сосудов склер и конъюнктивы;

Со 2-4 дня:

- геморрагический синдром: петехиальная сыпь в подмышечных областях и на боковых поверхностях туловища, в последующие дни – пурпура, при тяжелом течении – экхимозы, положительные симптомы «жгута» и «щипка», носовые кровотечения, кровоизлияния в склеры;

- рвота, абдоминальные боли, нарастание болей в поясничной области;

На 4-5 день

- возможна артериальная гипотензия, совпадающая с лизисом температуры тела.

Олигурический (олигоaнyрический) период (6-9 день болезни):

- Снижение температуры тела, без улучшения состояния;

- Выраженная цефалгия, сухость во рту, тошнота, рвота, икота, абдоминальные боли, метеоризм, возможна диарея;

- Жалобы на нестерпимые боли в поясничной области;

- Олигурия, анурия, возможно развитие ОПН, уремической комы;

- Брадикардия, артериальная гипотензия или гипертензия;

- Геморрагический синдром.

Диагностические мероприятия

- Сбор анамнеза (одновременно с проведением диагностических и лечебных мероприятий);

- Осмотр врачом (фельдшером) скорой медицинской помощи или врачом специалистом выездной бригады скорой медицинской помощи соответствующего профиля;

- Пульсоксиметрия;

- Термометрия общая;

- Контроль диуреза;

- Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных.

Дополнительно при артериальной гипотензии или, и олигурии, анурии:

- Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора;

- Мониторирование электрокардиографических данных;

Для врачей анестезиологов- реаниматологов:

- Контроль ЦВД (при наличии центрального венозного доступа).

Лечебные мероприятия

Начальный (лихорадочный) период

- Обеспечение лечебно-охранительного режима;

- Горизонтальное положение или горизонтальное положение с возвышенным положением верхней половины туловища;

- При артериальной гипотензии:

- Ингаляторное введение 100% О2 на постоянном потоке ч/з носовые катетеры (маску);

- Катетеризация кубитальной или, и других периферических вен;

- Натрия хлорид 0,9% – в/в капельно, со скоростью от 10 мл/кг/час, под аускультативным контролем легких, на месте и во время медицинской эвакуации;

- При гипертермии (t° тела > 38,5°С):

- Анальгин 50% – 2 мл в/м +

- Димедрол 1% – 1мл в/м +

- Папаверин 2% – 2 мл в/м;

- При геморрагическом синдроме:

- Этамзилат натрия – 500 мг в/в болюсом;

- Аскорбиновая кислота – 500 мг в/в болюсом;

- При артериальной гипотензии (САД < 90мм рт.ст.):

- Коллоиды – 500 мл в/в (внутрикостно) капельно, со скоростью от 10 мл/мин., под аускультативным контролем легких, на месте и во время медицинской эвакуации;

- Медицинская эвакуация (см. «Общие тактические мероприятия»).

Олигурический (олигоанурический) период

Не использовать нефротоксические препараты (в частности: НПВС, ингибиторы АПФ)! Ограничивать водную нагрузку, не использовать растворы, содержащие калий и магний!

- Обеспечение лечебно-охранительного режима;

- Положение пациента в зависимости от показателей гемодинамики;

- Ингаляторное введение 100% О2 на постоянном потоке ч/з носовые катетеры (маску);

- Катетеризация кубитальной или, и других периферических вен или установка внутрикостного доступа или для врачей анестезиологов-реаниматологов – катетеризация подключичной или, и других центральных вен (по показаниям);

- Этамзилат натрия – 500 мг в/в (внутрикостно) болюсом;

- Аскорбиновая кислота – 500 мг в/в (внутрикостно) болюсом;

- Катетеризация мочевого пузыря;

- При симптомах ОПН:

- Дополнительный объем лечебных мероприятий по протоколу «Острая почечная недостаточность» раздела «Болезни мочеполовой системы»;

- При артериальной гипертензии:

- Дополнительный объем лечебных мероприятий по протоколу «Эссенциальная (первичная) гипертензия» раздела «Болезни системы кровообращения»;

- При артериальной гипотензии:

- Натрия хлорид 0,9% – в/в (внутрикостно) капельно, со скоростью от 5 мл/кг/час, (общий объем 500-750 мл) под аускультативным контролем легких, на месте и во время медицинской эвакуации;

- При сохраняющейся артериальной гипотензии (САД < 90 мм рт.ст.):

- Дофамин – 200 мг в/в (внутрикостно) капельно или инфузоматом, со скоростью от 5 до 20 мкг/кг/мин., на месте и во время медицинской эвакуации или, и

- Адреналин -1-3 мг в/в (внутрикостно) капельно или инфузоматом, со скоростью от 2 до 10 мкг/мин., на месте и во время медицинской эвакуации или, и

- Норадреналин – 4 мг в/в (внутрикостно), капельно или инфузоматом, со скоростью 2 мкг/мин., на месте и во время медицинской эвакуации;

- При сохраняющейся артериальной гипотензии (САД < 90 мм рт.ст.) или, и при уровне сознания < 12 баллов по шкале ком Глазго или, и при уровне SpО2 < 90% на фоне оксигенации 100% О2:

- Перевод на ИВЛ;

- ИВЛ в режиме нормовентиляции;

- Зонд в желудок;

- Медицинская эвакуация (см. «Общие тактические мероприятия»).

Общие тактические мероприятия

Начальный (лихорадочный) период

Для бригад всех профилей:

- Проводить терапию;

- Выполнить медицинскую эвакуацию.

Олигурический (олигоанурический) период

При уровне SpО2 > 90% на фоне оксигенации 100% О2, уровне сознания > 12 баллов по шкале ком Глазго, САД > 90 мм рт.ст.:

Для бригад всех профилей:

- Проводить терапию;

- Выполнить медицинскую эвакуацию.

При уровне SpО2 < 90% на фоне оксигенации 100% О2 или, и при уровне сознания < 12 баллов по шкале ком Глазго или, и при сохраняющейся артериальной гипотензии (САД < 90 мм рт.ст.):

Для бригад всех профилей, кроме реанимационных:

- Вызвать реанимационную бригаду;

- Проводить терапию до передачи пациента реанимационной бригаде.

Для реанимационных бригад:

- Проводить терапию;

- Выполнить медицинскую эвакуацию.

Источник