Стадии и лечение двс синдрома

Лечение ДВС-синдрома зависит от стадии процесса. В первую очередь необходимо устранить причину, вызвавшую активацию тромбокиназы (тромбопластина). Если видимая причина отсутствует, то необходимо начать посиндромную терапию, направленную на восстановление адекватной гемодинамики, микроциркуляции, дыхательной функции легких, коррекции метаболических нарушений.

В I стадии ДВС-синдрома рекомендуется (обязательно!) применять гепарин по 100—400 ЕД/кг (суточная доза) подкожно 3—6 раз в сутки или внутривенно путем постоянной инфузии (от 400—500 до 2000 ЕД/ч и более) через дозатор. Считается, что исходное время свертывания по Ли-Уайту должно увеличиться в 2 раза. Определенными преимуществами обладают препараты фракционированного гепарина (фраксипарин, клексан и т. д.): их можно вводить 1 раз в сутки без значительных колебаний времени свертывания.

Необходимо введение донаторов AT-III: кубернина и свежезамороженной плазмы (СЗП) — в I стадии достаточно инфузии 200— 300 мл СЗП (5 мл/кг) в сутки на фоне введения гепарина. Введенный непосредственно в плазму гепарин из расчета 0,1—0,25 ЕД/мл повышает активность AT-III по отношению к факторам Ха и IХа в 1000(!) раз, обрывает процесс внутрисосудистого свертывания и тем самым не дает развиться коагулопатии потребления.

Для нормализации реологических свойств крови и улучшения микроциркуляции в последнее время широко рекомендуется применение 6% или 10% оксиэтилированного крахмала до 10 мл/кг или реополиглюкина в той же дозировке. С этой же целью назначают: внутривенно курантил 10—20 мг в сутки, папаверин 3—5 мг/кг (в сутки), компламин 10—20 мг/кг в сутки.

Во II стадии ДВС-синдрома доза СЗП увеличивается до 10— 15 мл/кг в сутки. Гепарин в микродозах добавляется только в СЗП. Переливание сухой плазмы и фибриногена противопоказано(!). Введение СЗП следует проводить струйно. В последнее время в практику терапии входит препарат антитромбина III — кубернин. В первые сутки назначают 1500—2000 ЕД, затем 2—3 дня 1000 ЕД, 500 ЕД и 500 ЕД соответственно.

В III стадии (гипокоагуляции) показано введение ингибиторов протеаз (контрикал, трасилол — 1000—2000 Атр ЕД/кг массы тела). При развитии кровотечений СЗП вводится в суточной дозе 1,5 — 2 л, в этом случае выполняя заместительную роль – возмещая дефицит факторов, истощающихся в ходе ДВС-синдрома. Очень эффективно применение криопреципитата, содержащего более высокие концентрации фибриногена, фактора Виллебранда, фибронектина и фХIII.

При снижении уровня гемоглобина ниже 70—80 г/л, гематокрита менее 22 л/л показано переливание отмытых эритроцитов, а при их отсутствии — эритроцитарной массы. Трансфузия цельной крови, особенно со сроком хранения более 3 суток сама может вызвать развитие ДВС-синдрома.

Тромбоцитарную массу переливают при снижении уровня тромбоцитов до 50 • 10 в 9 степени/л вместе с контрикалом.

Использование аминокапроновой кислоты для лечения ДВС-синдрома противопоказано из-за ее способности провоцировать ДВС-синдром. Ее можно использовать только для проведения локального гемостаза. По тем же причинам нельзя вводить и фибриноген, т. к. последний «подкармливает» ДВС-синдром (З. С. Баркаган, 1988).

Одним из наиболее перспективных и безопасных методов лечения ДВС-синдрома является лечебный плазмаферез. Его эффект обусловлен деблокированием системы мононуклеарных фагоцитов и выведением из кровотока продуктов коагуляции и фибринолиза, белков «острой фазы» воспаления, циркулирующих иммунных комплексов и других соединений, обуславливающих развитие синдрома эндотоксикоза. Эксфузируют не менее 70—90% ОЦП с возмещением СЗП в полном объеме.

В дальнейшем после стабилизации свертывания на протяжении 1—3 суток продолжают введение СЗП по 400—500 мл под коагулологическим контролем. С целью нормализации системы свертывания и подавления синтеза биологически активных веществ целесообразно назначение аспизола не менее 1,5 г в сутки.

Ниже мы приводим таблицу основных препаратов, применяемых при лечении ДВС-синдрома:

Таблица 1

Препараты, применяемые в лечении ДВС-синдрома

| Препарат | Механизм действия | Дозировка и разведение | Способ введения |

| Стрептокиназа, урокиназа, альтеплаза, антистреплаза | Тромболитики, катализируют образование плазмина из плазминогена; показаны при массивных тромбоэмболических осложнениях. Альтеплаза – активатор тканевого плазминогена | Нагрузочная доза, затем — поддерживающая (см. лечение ТЭЛА); Антистреплаза – в/в 30 ЕД однократно. | В/в с предшествующим введением 400-600 мл СЗП и 5-10 тыс. ЕД гепарина |

| Гепарин | Мощный антикоагулянт прямого действия, в 100-1000 раз повышает активность AT-III, вместе с ним ингибирует фIIа, фIХа, фХа, фХIа, отчасти – фVIIа, фХIIа; обладает неферментативной фибринолитической активностью, ингибитор активации системы комплемента по классическому пути | В I стадии ДВС – до 30-40 тыс. ЕД в сут.; во II стации вместе со СЗП 2,5 тыс. ЕД; в III стадии – противопоказан | П/к по 2,5-5 тыс. ЕД или через дозатор 1-1,5 тыс Ед/ч |

| Фраксипарин | Обладает аналогичным действием, но оказывает более длительный и независимый от AT-III терапевтический эффект, ингибирует в основном фХа | С профилактической целью 0,3 мл за 2-4 ч до операции, затем – 1 раз в сутки | П/к |

| Реополиглюкин | Увеличивает ОЦК на 140%, образует мономолекулярный слой на эндотелии и форменных элементах крови, снижает электростатическое притяжение, снижает агрегационную способность тромбоцитов, вязкость крови, инактивирует фибрин путем преципитации, усиливает фибринолитическую активность крови. При применении в конце беременности значительно усиливает кровоток в плаценте. | Показан только в I стадии ДВС; До 10 мл/кг (200-400) мл | Монотерапия или в сочетании с гепарином в/в капельно с переходом на п/к введение гепарина |

| Аспирин | Ингибирует простагландин-синтетазу, необратимо нарушает синтез тромбоксана и обратимо – простациклина, ингибирует реакцию высвобождения, снижает адгезию тромбоцитов, эффект развивается в течение 6-10 суток | Профилактические дозы – 60 мг/сут, лечебные – 375-500 мг через 36-48 ч; прием прекращается за 6-10 дней до родов | Per os, в/в |

| Гидроксиэти- лированный крахмал (рефортан, стабизол) | Нормализует реологические свойства крови и микроциркуляцию – снижает вязкость крови и агрегацию. Объемный эффект – 100%; практически не проникает через стенку сосудов; показан в I, II стадиях ДВС | До 10 мл/кг в сут | В/в |

| Курантил | Уменьшает агрегацию тромбоцитов, улучшает микроциркуляцию, тормозит тромбообразование, обладает сосудорасширяющим эффектом, иммуностимулирующим действием; устраняет гипоксию плода за счет усиления плацентарного кровотока, нормализации венозного оттока; нормализует КОС. Показан в I стадии ДВС-синдрома и стадии выздоровления | Таб. по 25 или 75 мг; Внутривенно капельно 2 мл 0,5% р-ра на 200 мл физ р-ра | Per os; В/в |

| Трентал | Уменьшает агрегацию тромбоцитов, оказывает сосудорасширяющее действие, снижает вязкость крови (применяется в I стадии ДВС-синдрома) | 100 мг в 100 мл физ. р-ра | В/в |

| 1) Трасилол 2) Контрикал 3) Гордокс | Ингибиторы протеаз широкого спектра действия, плазмина, ф Хагемана, кининов и др., показаны в стадии гипокоагуляции, при активации фибринолиза | 1) 500 тыс-1 млн КИЕ 2) 20-120 тыс. АТрЕ 3) 200-800 тыс. ЕД | В/в одномоментно, затем капельно |

| Трансамча | Ингибирует активатор плазмина и плазминогена (в III стадии ДВС-синдрома) | 10-15 мг на кг массы тела | В/в |

| Кубернин HS | Лиофилизированный препарат AT-III | 100-АТ-III (%) на кг массы тела | |

| Свежезамо-роженная, плазма (СЗП) | Замещает недостаточность всех компонентов коагуляционного звена гемостаза, AT-III | 5 мл/кг в I стадии; 10-15 мл/кг во II стадии; 1,5-2 л в сут. в III стадии | В/в |

| Эритроцитар- ная масса | Восполняет объем циркулирующих эритроцитов, показана при Нb< 70-80 г/л, Нt25% | 300-1000 мл | В/в |

| Альбумин | Содержит антиплазмин, поддерживает коллоидно-осмотическое давление в кровеносном русле | 5, 10, 20% раствор по 100-400 мл | В/в |

| Криопреци- питат | Замещает недостаточность фактора VIII, фибриногена, фибронектина | 200-600 ЕД | В/в |

| Тромбин | Способствует быстрому образованию сгустка | 125-200 ЕД | Местно |

| Викасол | Участвует в синтезе печеночных факторов (фII, фVII, фХ, фIХ) | 1% р-р 1-5 мл | В/в, в/м |

| 1) Адроксон 2) Дицинон | Обладают капилляропротекторным действием | 1) 1-5 мл 0,025% 2) 12,5% (250-1000 мг) | В/в или местно |

| Преднизолон, Гидрокортизон | Протекторное действие на клеточные мембраны за счет подавления активности фосфолипазы А2 | До 600 мг в сут До 3 г в сут | В/в В/в дробно |

Основным лечением ДВС-синдрома после удаления запускающего момента является заместительная терапия (СЗП, тромбомасса, концентраты AT-III) и гепаринотерапия в низких дозах. Для остановки массивного тромбообразования гепарин в низких дозах рекомендуется использовать, если при применении симптоматической терапии или без нее ДВС-синдром продолжает развиваться в течение более 6 часов. Противопоказанием является угроза выраженной кровоточивости!

Лысенков С.П., Мясникова В.В., Пономарев В.В.

Неотложные состояния и анестезия в акушерстве. Клиническая патофизиология и фармакотерапия

Опубликовал Константин Моканов

Источник

ДВС-синдром (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови) – это нарушение в функционировании системы гемостаза, которое проявляется в первую очередь усиленным формированием тромбов в мелких сосудах.

Данная патология является актуальной для самых разных областей медицины. Диагностикой и лечением ДВС-синдрома занимаются акушеры, реаниматологи, хирурги. Встречается патология как у взрослых, так и у детей, в том числе, новорожденных. Зачастую коагулопатии (нарушения в процессе свертывания крови) имеют врожденный характер, но могут развиваться в течение жизни. ДВС-синдром у новорожденных является одной из форм коагулопатии.

Механизм развития нарушения достаточно сложен, патология может иметь множество симптомов. По этой причине врачи сталкиваются с определенными трудностями при постановке диагноза. ДВС-синдром имеет свойство усугублять течение иных заболеваний, но самостоятельной болезнью при этом не является.

Содержание:

- Тромбоз: когда норма, а когда отклонение?

- ДВС-синдром – каковы причины?

- ДВС-синдром: стадии и формы

- Симптомы ДВС-синдрома

- Диагностика ДВС-синдрома

- Лечение ДВС-синдрома

Тромбоз: когда норма, а когда отклонение?

На протяжении всей жизни человек получает различные травмы, начиная от незначительных царапин и заканчивая серьезными ранениями. Организм имеет собственный механизм защиты, направленный на остановку крови. Для этого в поврежденной области она начинает сворачиваться, формируя тромб.

В целом, организм обладает двумя системами, имеющими кардинальное противоположное предназначение. Одна система называется свертывающей, а вторая противосвертывающей. Если они работают без каких-либо нарушений, то в организме поддерживается баланс. При возникновении угрожающей ситуации, например, при травме, кровь сворачивается, препятствуя массивному кровотечению. При отсутствии каких-либо повреждений кровь находится в жидком состоянии.

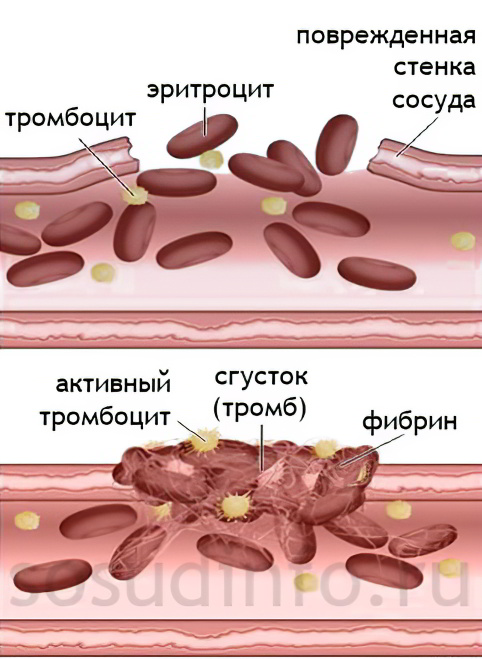

Чтобы в месте повреждения сосуда сформировался тромб, организм должен запустить множество сложнейших реакций. В них принимает участие белок под названием фибриноген, который присутствует в плазме крови, а также тромбоциты, фактор свертывания и различные ферменты. В результате, образовавшийся сгусток закрывает дефект на сосудистой стенке и не дает крови изливаться наружу.

Если повреждения сосуда не произошло, то кровь по сосудам циркулирует в жидком состоянии, не давая тромбам формироваться. За это отвечают антитромботические механизмы, которые осуществляются благодаря веществам, имеющим название антикоагулянты. Они включают в себя белки плазмы, эндогенный гепарин и протеолитические ферменты. Если фибриноген начинает скапливаться в том или ином месте сосуда, то быстрый ток крови «разбивает» его и тромб не образуется. Этот механизм носит название фибринолиза. В нем также участвуют ферменты, которые продуцируют лейкоциты, тромбоциты и иные клетки крови. Мелкие частицы фибрина в дальнейшем просто будут уничтожены макрофагами и лейкоцитами.

Если происходит сбой в тех или иных системах гемостаза, либо у человека развивается какое-либо заболевание, механизмы, регулирующие работу свертывающей и противосвертывающей системы, дают сбой. При этом в организме начинают формироваться тромбы, повышается риск развития массивного кровотечения. Именно такие нарушения лежат в основе развития ДВС-синдрома. Они являются крайне опасными для здоровья человека и несут в себе угрозу жизни.

ДВС-синдром – каковы причины?

ДВС-синдром – это не заболевание, а следствие тех или иных нарушений в организме.

Поэтому на его развитие оказывают влияние ряд состояний:

Инфекционные заболевания, сопровождающиеся сепсисом, либо тяжелое течение вирусной или бактериальной инфекции.

Шок любой этиологии: на фоне полученной травмы, на фоне отравления организма, на фоне инфекции.

Состояние, граничащее с летальным исходом – клиническая смерть.

Операции по поводу трансплантации органов, по поводу установки протеза клапана сердца. Серьезные травмы.

Нахождение человека на аппарате исукственного кровообращения во время проведения операции.

Раковые поражения внутренних органов. В плане развития ДВС-синдрома особую опасность представляют лейкозы.

В акушерской практике ДВС-синдром развивается на фоне массивного кровотечения во время родов, при ранней отслойке плаценты, при эмболии околоплодными водами.

Во время беременности ДВС-синдром может сопутствовать тяжелому токсикозу, резус-конфликту, внематочной беременности и не только.

Болезни сердечно-сосудистой системы.

Воспаления внутренних органов, сопровождающиеся нагноением.

ДВС-синдром может развиться при клинической смерти, при проведении реанимационных мероприятий. На фоне терминальных состояний ДВС-синдром либо развивается, либо разовьется в ближайшее время, если не будут предприняты определенные терапевтические меры.

У здорового новорожденного ребенка, который появился в положенные сроки, ДВС-синдром диагностируют очень редко. Он может сопутствовать гипоксии новорожденных, имеющей тяжелое течение, нарушениям в работе органов дыхания, эмболии околоплодными водами. В последнем случае симптомы ДВС-синдрома будут диагностированы как у женщины, так и у ребенка.

К наследственным коагулопатиям относят гемофилию и болезнь Виллебранда. При этом у ребенка наблюдается усиленная кровоточивость. Тромбогеморрагический синдром у детей диагностируют очень редко. Спровоцировать его могут инфекционные заболевания и тяжелые травмы.

ДВС-синдром: стадии и формы

В зависимости от того механизма, который спровоцировал развитие ДВС-синдрома, различают следующие его стадии:

Стадия гиперкоагуляции. При этом в крови увеличивается концентрация тромбопластина, который способствует ее повышенной свертываемости. В результате у человека начинают формироваться тромбы.

Коагулопатия потребления. В крови повышается уровень факторов свертывания, в ответ на это организм усиливает фибринолитическую активность, чтобы не допустить закупорки сосудов тромбами.

Гипокоагуляция. В этот период наблюдается нехватка в организме тромбоцитов, так как организм израсходовал их запасы во время предшествующих стадий. Данная ситуация приводит к тому, что кровь сворачивается плохо.

Стадия восстановления. Итак, любая серьезная травма или кровотечение, или иной поражающий фактор, влечет за собой повышенный и неконтролируемый расход тромбоцитов и иных компонентов крови, отвечающих за ее свертывание. Это вызывает их дефицит и дальнейшую гипокоагуляцию с повышенной кровоточивостью. При условии, что в этот период пациенту будет оказана качественная медицинская помощь, у него наступит фаза восстановления.

Тяжесть поражения обуславливается тем, что тромбы формируются во всех мелких сосудах, что влечет за собой поражение большинства тканей органов и систем.

В зависимости от характера симптомов ДВС-синдрома и от тяжести их течения, различают следующие его формы:

Острая форма. Длительность ДВС-синдрома в острой форме может составлять от нескольких часов до нескольких дней. Чаще всего данное нарушение сопутствует травмам, сепсису, оперативным вмешательствам, гемотрансфузии при массивных кровопотерях.

Подострая форма. Длительность этой формы ДВС-синдрома может составлять несколько недель. Она чаще всего сопутствует хроническим заболеваниям инфекционного генеза и аутоиммунным процессам.

Хроническая форма. Эта форма ДВС-синдрома может длиться на протяжении нескольких лет. Чаще всего ее диагностируют терапевты, наблюдающие пациентов с болезнями печени, почек, сердца, сосудов, а также с сахарными диабетом. По мере прогрессирования основного заболевания, будут усиливаться симптомы ДВС-синдрома.

Рецидивирующая форма.

Скрытая форма.

Иногда ДВС-синдром может развиваться буквально в течение нескольких минут. Такую форму патологии называют молниеносной. Чаще всего с таким вариантом ДВС-синдрома сталкиваются врачи акушерской практики.

Симптомы ДВС-синдрома

Если ДВС-синдром имеет подострое или хроническое течение, то диагностировать его по симптомам может быть весьма проблематично. Острая фаза, напротив, сопровождается выраженными клиническими проявлениями, которые выражаются кожными высыпаниями и усиленным кровотечением. При этом выставить диагноз не составляет труда.

Так как на фоне ДВС-синдрома тромбы формируются в мелких сосудах, то пострадают в первую очередь такие органы, как: печень, легкие, кожа и головной мозг. Именно в них капиллярная сетка развита сильнее, чем в остальных органах. Прогноз на восстановление зависит от тяжести течения ДВС-синдрома.

К основным симптомам, позволяющим заподозрить ДВС-синдром, относят:

Появление геморрагической сыпи на коже. Возможно возникновение очагов некроза на лице, на руках и ногах.

Одышка. Она возникает в результате поражения легких. По мере нарастания дыхательной недостаточности возможна остановка дыхания с отеком легких.

Накопление фибрина в мелких сосудах почек приводит к сбоям в их работе, вплоть до развития почечной недостаточности. Это проявляется задержкой мочи и нарушением электролитного баланса в организме.

Неврологические расстройства являются следствием поражения головного мозга.

Также для ДВС-синдрома характерно появление носовых кровотечений, маточных кровотечений, появление гематом в области мягких тканей и внутренних органов.

Если рассматривать симптомы ДВС-синдрома в целом, то они сводится к появлению тромбозов и кровоизлияний, а также к нарушениям в работе большинства органов, которые являются жизнеобеспечивающими.

Диагностика ДВС-синдрома

Диагностика ДВС-синдрома невозможна только на основании его клинических проявлений. Выполнение лабораторных исследований является обязательным диагностическим мероприятий. Они дают возможность не только подтвердить наличие ДВС-синдрома, но также определить его стадию и форму.

Базовым методом исследования является коагулограмма крови, которая дает возможность обнаружить уменьшение количества тромбоцитов, рост фибриногена (на начальной стадии развития патологии) или его падение (на последующих этапах развития ДВС-синдрома). Также коагулограмма позволит определить увеличение времени свертывания крови и прочие нарушения.

Если человек погиб, то возможно проведение посмертной диагностики ДВС-синдрома. Для этого его ткани отправляют на гистологическое исследование. В них будут обнаружены форменные элементы крови, которые скапливаются в капиллярах, а также тромбы, закупоривающие их. Внутренние органы человека подвергаются множественным кровоизлияниям, покрыты участками некроза.

При подозрении на ДВС-синдром, необходимо контролировать показатели крови, так как на начальных стадиях развития патологии они могут быть в пределах нормы. Также нужно следить за нарушениями электролитного баланса в организме, за уровнем мочевины и креатинина в крови, за диурезом и pH крови.

Лечение ДВС-синдрома

Единой схемы, которую можно было бы применять для лечения любой формы ДВС-синдрома, просто не существует. Однако опираясь на стадии развития патологического процесса, врачи разработали определенные подходы к проведению терапии.

Для начала следует установить причину ДВС-синдрома.

В зависимости от этого, могут быть реализованы следующие подходы:

Назначение антибиотиков, если ДВС-синдром развивается на фоне гнойных состояний.

Восполнение крови при массивной кровопотере.

Стабилизация работы сердца и сосудов, артериального давления при развитии шокового состояния.

Оказание адекватной акушерской помощи.

Проведение обезболивания при развитии шока на фоне травмы или иных повреждений.

Чтобы устранить симптомы и проявления ДВС-синдрома, необходимо проводить следующую терапию:

Лечение антикоагулянтами. С этой целью чаще всего используют Гепарин, который позволяет нормализовать процессы свертывания крови, не дает формироваться тромбам, ускоряет процесс их растворения. В результате, работа органов и тканей нормализуется.

Назначение фибринолитиков и антифибринолитиков, что зависит от стадии ДВС-синдрома. Чтобы восполнить нехватку факторов свертываемости крови, пациенту назначают инфузионную терапию. Для этого используют замороженную плазму. Ее можно вводить с Гепарином, с препаратом Гордокс или Контрикал, которые препятствуют процессам гиперкоагуляции.

Улучшение текучести крови, назначение лекарственных средств для нормализации микроциркуляции крови в сосудах. Для достижения этих целей используют Аспирин, Трентал, Курантил и реологические растворы, например, Волювен и Реополиглюкин.

Проведение экстракорпоральной детоксикации. При этом пациенту проводят гемодиализ, плазмаферез, цитаферез.

Иногда решение о выборе терапевтической схемы приходится принимать очень быстро, так как на спасение жизни человека имеются считанные секунды. Обязательно нужно учитывать стадию развития ДВС-синдрома, так как в одно время показаны одни препараты, а в другой момент времени они могут быть категорически противопоказаны. Параллельно следует контролировать состояние свертывающей системы крови, ее электролитный и кислотно-щелочной баланс.

Также нельзя допускать, чтобы человек терпел боль, нужно проводить противошоковые мероприятия. На первой стадии развития патологического состояния пациенту вводят Гепарин.

В реанимацию доставляют всех больных, у которых имеется риск развития тромбогеморрагического синдрома, либо он уже диагностирован. Если этот синдром достиг 3 стадии, то вероятность летального исхода составляет 70%. Хроническое течение тромбогеморрагического синдрома всегда завершается гибелью больного.

Чтобы не допустить развития ДВС-синдрома, нужно своевременно его диагностировать и подбирать адекватную ситуации терапию. Чем раньше будет нормализован гемостаз, тем быстрее человек восстановится.

Видео: лекция А.И. Воробьева о ДВС-синдроме:

Автор статьи: Шутов Максим Евгеньевич | Гематолог

Образование:

В 2013 году закончен Курский государственный медицинский университет и получен диплом «Лечебное дело». Спустя 2 года окончена ординатура по специальности «Онкология». В 2016 году пройдена аспирантура в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова.

Наши авторы

Источник