Забрюшинная гематома код мкб

Ревизия забрюшинной гематомы через брюшную полость направлена на поиск поврежденного магистрального сосуда. Она может быть осуществлена только в том случае, если врач имеет четкое понимание того, где локализуется патологический процесс, где располагаются критические зоны повреждения, послужившие образованию кровоподтека. Процедура должна носить целенаправленный характер.

Основные причины появления забрюшинной гематомы

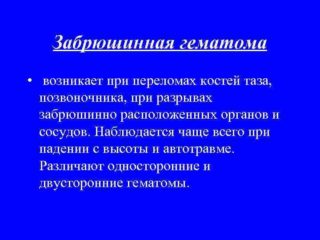

Травмы подобного рода образуются вследствие нанесения прямого удара по животу или по спине, во время падения с высоты, при долгом сдавливании тела между двумя плоскими поверхностями (железобетонными плитами, например). Обширные кровоизлияния формируются при переломах костей таза, повреждении позвоночника. Они могут возникнуть по причине разрыва любого органа, расположенного за стенкой мышечного каркаса живота. Часто образуются гематомы и после операции на брюшной полости.

Травмы подобного рода образуются вследствие нанесения прямого удара по животу или по спине, во время падения с высоты, при долгом сдавливании тела между двумя плоскими поверхностями (железобетонными плитами, например). Обширные кровоизлияния формируются при переломах костей таза, повреждении позвоночника. Они могут возникнуть по причине разрыва любого органа, расположенного за стенкой мышечного каркаса живота. Часто образуются гематомы и после операции на брюшной полости.

Перечисленные воздействия приводят к разрыву крупных сосудов мочепузырного и прямокишечного сплетения, почечных поясничных или диафрагмальных вен. Объем потери крови зависит от массы поврежденной костной ткани, степени ее смещения, локализации переломов, калибра лопнувшей артерии.

Классификация патологии

Для удобства сбора анамнеза и для ориентирования действий оперирующего хирурга описываемый вид травмы систематизируется с учетом основных показателей повреждений.

По локализации, распространенности и объему забрюшинная гематома бывает:

- тотальная;

- обширная;

- локальная.

В отдельную группу относятся мелкие кровоизлияния.

По форме кровоподтеки бывают монофокальными (однофокусными) и полифокальными (обширными).

По составу:

- однокомпонентными: присутствуют только свернувшиеся сгустки крови, жидкая часть и клетчатка, которая находится в самом синяке в виде секвестров;

- многокомпонентными: вместе со сгустками крови присутствует содержимое поврежденного органа желудочный сок, ферменты, моча.

По отношению к брюшной полости гематомы бывают закрытыми, без прорыва в брюшную полость, и открытыми.

Классификация полезна в разработке метода операционного лечения и тактики терапевтических мероприятий в реабилитационном периоде.

Клиническая картина

У 80% пациентов гематома забрюшинного пространства (код по МКБ 10 С48.0) формируется на фоне тяжелого шока. Разлившаяся кровь раздражает миллионы рецепторов брюшины, нарушает сосудистые рефлексы, в результате этого происходит перераспределение описываемой жидкости во внутренних органах.

У 80% пациентов гематома забрюшинного пространства (код по МКБ 10 С48.0) формируется на фоне тяжелого шока. Разлившаяся кровь раздражает миллионы рецепторов брюшины, нарушает сосудистые рефлексы, в результате этого происходит перераспределение описываемой жидкости во внутренних органах.

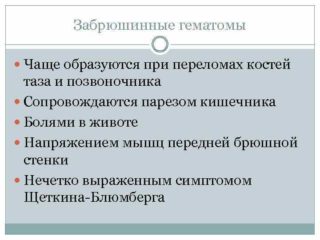

Человек испытывает постоянные тупые боли в животе. Они носят локальный характер, часто отдаются в спину или в поясницу. По истечении суток стихают, но ограниченное мышечное напряжение остается. Оно формируется со стороны повреждения и проходит, как только пациент меняет позу тела.

В самые ранние сроки появляется парез кишечника. Он становится причиной вздутия петель. Такое явление характерно при гематоме, появившейся в результате повреждений внутренних органов.

Диагностика

Так как перечисленные симптомы на фоне большой кровопотери часто бывают стертыми, врачи при осмотре пациента сталкиваются с трудностями в постановке диагноза. Если полученная травма приводит к образованию забрюшинной гематомы и к повреждению костей таза, позвоночника, черепа, тяжесть патологии не позволяет общаться с больным. Он не может внятно объяснить, что чувствует, а хирург «на ощупь» не способен понять степень существующих повреждений.

Так как перечисленные симптомы на фоне большой кровопотери часто бывают стертыми, врачи при осмотре пациента сталкиваются с трудностями в постановке диагноза. Если полученная травма приводит к образованию забрюшинной гематомы и к повреждению костей таза, позвоночника, черепа, тяжесть патологии не позволяет общаться с больным. Он не может внятно объяснить, что чувствует, а хирург «на ощупь» не способен понять степень существующих повреждений.

Поверхностная пальпация позволяет выявлять только мягкость и невыраженную болезненность передней стенки брюшины, ее ограниченное участие в процессе дыхания. Глубокое ощупывание проводится очень осторожно, так как оно вызывает резкую болезненность поврежденного участка.

При осмотре обнаруживается симптом Джойса: в отлогих местах живота постукивание по стенке брюшины вызывает притупление, оно сохраняется и при смене положения пациента. Выявлять его у больных с тяжелой сочетанной травмой невозможно из-за опасности, возникающей при перемене положения тела.

Выраженная геморрагия имеет свою клиническую картину: бледность кожных покровов, гипотония, тахикардия. Врачи всегда берут во внимание и наличие органоспецифических признаков. Например, при травме кишечника могут наблюдаться кровотечения из ануса. При повреждении мочевого пузыря присутствует гематурия и положительный симптом Пастернацкого: боль плюс увеличение количества эритроцитов в моче после поколачивания ребром руки в области проекции почек. При переломе костей таза обнаруживается резкая боль при разведении крыльев подвздошной кости. Для выявления конкретных причин забрюшинной гематомы пациенту показана:

- Обзорная рентгенография: помогает определить наличие свободной жидкости в брюшной полости, нечеткость контуров и смещение почки, мочевого пузыря, поясничной мышцы.

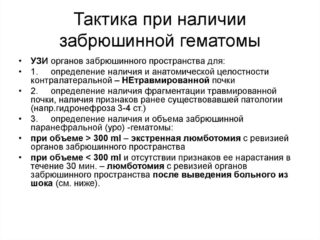

- УЗИ органов, расположенных в малом тазу и верхней зоне живота, а также КТ: с их помощью производится уточнение данных рентгенографии.

- Ректальное и вагинальное обследование.

Анализы крови показывают наличие признаков острой анемии.

При недостаточности данных для точного определения причин недомогания проводится лапароскопия. Она позволяет обнаружить небольшой геморрагический выпот и кровоизлияния в брыжейку тонкой кишки. С ее помощью можно дифференцировать патологию от перфоративной язвы желудка.

Методы терапии

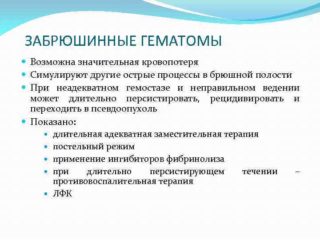

Если произведенные диагностические мероприятия показали отсутствие внутреннего кровотечения, лечение внутрибрюшной гематомы проводится при помощи интенсивной лекарственной схемы. Ее применение должно обеспечить устранение симптомов шока, пареза кишечника и восстановление гемостаза. Для этих целей больному назначается прием гемостатиков: Аминокапроновая кислота, Викасол. Устанавливается назогастральный зонд и новокаиновая блокада в брыжейку.

Если произведенные диагностические мероприятия показали отсутствие внутреннего кровотечения, лечение внутрибрюшной гематомы проводится при помощи интенсивной лекарственной схемы. Ее применение должно обеспечить устранение симптомов шока, пареза кишечника и восстановление гемостаза. Для этих целей больному назначается прием гемостатиков: Аминокапроновая кислота, Викасол. Устанавливается назогастральный зонд и новокаиновая блокада в брыжейку.

При наличии признаков продолжающегося кровотечения лапароскопия заменяется лапаротомией. Во время операции производится реставрация поврежденных сосудов, на них накладываются надежные турникеты или мягкие зажимы. После этого брюшина широко рассекается. Хирург удаляет гематому и осуществляет ревизию магистральных вен. При обнаружении их повреждений применяется метод оперативного воздействия с учетом масштаба патологических изменений.

Если выявляется небольшой по протяженности разрыв стенки сосуда, он устраняется путем наложения бокового шва. Когда выявляется размозжение краев дефекта, накладывается аутовенозная или синтетическая заплатка. Бывают случаи, когда необходимо сделать резекцию части аорты или вены, а потом наложить анастомоз (один конец вставляется внутрь другого). После хирург обшивает со всех сторон полые трубки.

При правильном лечении изолированных забрюшинных гематом прогноз в большинстве случаев благоприятный. Степень риска увеличивается, если патология осложняется бактериальным инфицированием.

Источник

Исключены:

- родовая травма (P10-P15)

- акушерская травма (O70-O71)

- перелом неправильно сросшийся (M84.0)

- перелом несросшийся [ложный сустав] (M84.1)

- перелом патологический (M84.4)

- перелом с остеопорозом (M80.-)

- перелом стрессовый (M84.3)

Этот класс содержит следующие блоки:

- S00-S09 Травмы головы

- S10-S19 Травмы шеи

- S20-S29 Травмы грудной клетки

- S30-S39 Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза

- S40-S49 Травмы плечевого пояса и плеча

- S50-S59 Травмы локтя и предплечья

- S60-S69 Травмы запястья и кисти

- S70-S79 Травмы области тазобедренного сустава и бедра

- S80-S89 Травмы колена и голени

- S90-S99 Травмы области голеностопного сустава и стопы

- T00-T07 Травмы, захватывающие несколько областей тела

- T08-T14 Травмы неуточненной части туловища, конечности или области тела

- T15-T19 Последствия проникновения инородного тела через естественные отверстия

- T20-T32 Термические и химические ожоги

- T20-T25 Термические и химические ожоги наружных поверхностей тела, уточненные по их локализации

- T26-T28 Термические и химические ожоги глаза и внутренних органов

- T29-T32 Термические и химические ожоги множественной и неуточненной части тела

- T33-T35 Отморожение

- T36-T50 Отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами

- T51-T65 Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения

- T66-T78 Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин

- T79-T79 Некоторые ранние осложнения травмы

- T80-T88 Осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках

- T90-T98 Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин

В данном классе раздел, обозначенный буквой S, используется для кодирования различных видов травм, относящихся к какой-то определенной области тела, а раздел с буквой T – для кодирования множественных травм и травм отдельных неуточненных частей тела, а также отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин. В тех случаях, когда заголовок указывает на множественный характер травмы, союз “c” означает одновременное поражение обоих названных участков тела, а союз “и” – как одного, так и обоих участков.

Принцип множественного кодирования травм следует применять возможно более широко. Комбинированные рубрики для множественных травм даны для использования при недостаточной детализации характера каждой отдельной травмы или при первичных статистических разработках, когда удобнее регистрировать единый код; в других случаях каждый компонент травмы следует кодировать отдельно. Кроме того, необходимо учитывать правила кодирования заболеваемости и смертности, изложенные в т. 2.

Блоки раздела S, так же как и рубрики T00-T14 и T90-T98 включают в себя травмы, которые на уровне трехзначных рубрик классифицируются по типам следующим образом:

Поверхностная травма, в том числе:

- ссадина

- водяной пузырь (нетермический)

- ушиб, включая синяк, кровоподтек и гематому

- травма от поверхностного инородного тела (заноза) без большой открытой раны

- укус насекомого (неядовитого)

Открытая рана, в том числе:

- укушенная

- резаная

- рваная

- колотая:

- БДУ

- с (проникающим) инородным телом

Перелом, в том числе:

закрытый:

| с задержкой или без задержки заживления |

| |

открытый:

| с задержкой или без задержки заживления |

Исключены:

- перелом:

- перелом патологический (M84.4)

- перелом с остеопорозом (M80.-)

- перелом стрессовый (M84.3)

- перелом патологический (M84.4)

- неправильно сросшийся перелом перелом (M84.0)

- несращение перелома [псевдоартроз] (M84.1)

Вывихи, растяжения и перенапряжение капсульно-связочного аппарата сустава, в том числе:

|

|

Травма нервов и спинного мозга, в том числе:

- полное или неполное повреждение спинного мозга

- нарушение целостности нервов и спинного мозга

- травматическое(ая)(ий):

- пересечение нерва

- гематомиелия

- паралич (преходящий)

- параплегия

- квадриплегия

Повреждение кровеносных сосудов, в том числе:

| кровеносных сосудов |

Повреждение мышц, фасций и сухожилий включает:

| мышц, фасций и сухожилий |

Размозжение [раздавливание]

Травматическая ампутация

Травма внутренних органов, в том числе:

| внутренних органов |

Другие и неуточненные травмы

последние изменения: январь 2017

Примечание. Перечисленные ниже категории следует использовать для того, чтобы обозначить состояния, указанные в рубриках S00-S99 и T00-T88, в качестве причины отдаленных последследствий, которые сами классифицированы в других рубриках. Понятие “последствие” включает эти состояния как таковые или как отдаленные эффекты, сохраняющиеся в течение года или более после острой травмы.

Коды рубрики не должны использоваться для хронических отравлений и вредного воздействия веществ. В этих случаях используются коды отравлений и вредного воздействия веществ.

Источник

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Классификация

- Причины

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Название: Гематома.

Гематома

Описание

Гематома. Скопление жидкой или свернувшейся крови внутри человеческого тела, возникшее в результате разрыва сосудов (например, при ушибе) и расположенное в мягких тканях. Гематомы бывают как небольшими, так и обширными, сдавливающими мягкие ткани и расположенные рядом органы. Могут локализоваться под кожей, слизистыми оболочками, в толще мышц, в стенке внутренних органов, в головном мозгу Гематомы небольшого размера обычно рассасываются самостоятельно. Обширные гематомы могут организовываться с образованием рубцовой ткани, нарушать деятельность расположенных рядом внутренних органов или нагнаиваться. Особенно опасны внутричерепные гематомы, которые вызывают сдавление головного мозга и могут стать причиной смерти пациента. Лечение гематом обычно хирургическое, реже проводится консервативная терапия.

Дополнительные факты

Гематомой называется организованное скопление свернувшейся или жидкой крови в мягких тканях. Возникает вследствие разрыва сосуда, может располагаться как поверхностно (под кожей или наружными слизистыми оболочками), так и в глубине мышц. Возможно также образование гематом в головном мозгу или в стенке внутренних органов.

Гематомы мягких тканей.

Выделяют следующие степени тяжести гематомы.

Легкая. Гематома формируется в течение суток с момента травмы. Сопровождается умеренной или слабой болью в области повреждения. Функция конечности практически не нарушена. В большинстве случаев рассасывается самостоятельно.

Средняя. Гематома образуется в течение 3-5 часов. Сопровождается образованием заметной припухлости и умеренной болезненностью. Функция конечности частично нарушена. Необходим осмотр травматолога для определения дальнейшей тактики лечения.

Тяжелая. Гематома формируется в течение 1-2 часов после травмы. Сопровождается сильной болью в области повреждения и нарушением функции конечности. При осмотре определяется выраженная разлитая припухлость. Необходимо срочно обратиться к травматологу, который назначит симптоматическую терапию и определит, требуется ли оперативное лечение.

Во всех случаях гематома в подкожной клетчатке сопровождается образованием ограниченной, плотной, болезненной припухлости. На начальном этапе кожа над областью повреждения краснеет, затем становится багрово-синюшной.

Через 2-3 дня кожные покровы в области гематомы становятся желтоватыми, а через 4-5 дней – зеленоватыми. Это происходит из-за распада гемоглобина. В этот же период гематома может немного «сползать» вниз под действием силы тяжести.

При благоприятном развитии событий в последующем гематома рассасывается. При неблагоприятном – образуется ограниченная полость, заполненная свернувшейся кровью, которая может существовать длительное время, доставляя неудобство, мешая выполнять привычные действия, нарушая работу расположенного рядом внутреннего органа. Инфицирование и нагноение возможно как в случае свежей, так и в случае застарелой гематомы.

При внутримышечной гематоме обычно наблюдаются те же симптомы, что и при подкожной. Однако из-за более глубокого расположения гематомы (особенно – в толще крупных мышц) местные проявления могут немного отличаться: припухлость расположена глубже и из-за этого хуже прощупывается, вместо локального отека определяется увеличение конечности в объеме.

Диагноз гематомы обычно выставляется на основании анамнеза и клинических проявлений. Иногда (в сомнительных случаях, при обширных глубоких гематомах) выполняется магнитно-резонансная томография.

Для ускорения выздоровления и предупреждения опасных осложнений обширные гематомы необходимо вскрывать. Иногда операция вскрытия гематомы требуется даже при ее небольших размерах. Необходимость хирургического вмешательства при гематоме может определить только врач. Оперативным лечением неинфицированных гематом занимаются травматологи, инфицированные гематомы находятся в ведении хирургов.

Небольшие гематомы вскрываются в амбулаторных условиях. При обширных повреждениях требуется госпитализация. Операция обычно проводится под местным обезболиванием. Врач делает разрез в области гематомы, удаляет жидкую кровь или сгустки и промывает образовавшуюся полость. При неинфицированной гематоме рана ушивается, дренируется полутрубкой или резиновым выпускником и туго бинтуется. Швы обычно снимают на 10 день. При инфицированной гематоме рану тоже дренируют, однако швы в этом случае не накладывают.

При инфицированных и обширных неинфицированных гематомах в послеоперационном периоде назначают антибиотики. При небольших неинфицированных гематомах антибиотикотерапия может не проводиться.

Внутричерепные гематомы.

С учетом расположения внутричерепные гематомы подразделяются на эпидуральные (между твердой мозговой оболочкой и черепом), субдуральные (между паутинной и твердой мозговыми оболочками), внутрижелудочковые (в полости желудочков мозга) и внутримозговые гематомы (в ткани мозга). Посттравматические внутримозговые и внутрижелудочковые гематомы встречаются достаточно редко, обычно – при тяжелой черепно-мозговой травме.

Кроме того, выделяют еще субарахноидальные кровоизлияния, которые могут возникать как из-за травмы, так и из-за повреждения сосуда (например, разрыва аневризмы) и располагаются в субарахноидальном пространстве, между мягкой и паутинной мозговыми оболочками.

К числу основных симптомов при внутричерепной гематоме относят потерю сознания во время получения травмы в сочетании со светлым промежутком (периодом хорошего самочувствия после травмы), рвоту, головную боль, психомоторное возбуждение.

Кроме того, отмечается брадикардия (уменьшение частоты сердечных сокращений), гипертония (повышение артериального давления), разница показаний при измерении АД на правой и левой руке, анизокория (разный размер правого и левого зрачка). Выявляются так называемые пирамидные симптомы (патологические рефлексы, свидетельствующие о поражении центральных нейронов в коре головного мозга). Возможны эпилептические припадки.

Выраженность и характер симптомов могут различаться и зависят от тяжести процесса, вида и места расположения гематомы.

Эпидуральные гематомы возникают в 0,7-3,2% всех случаев черепно-мозговой травмы и образуются из-за повреждений средней оболочечной артерии, реже – из-за разрывов вен и мелких сосудов. Обычно эпидуральные гематомы сочетаются с переломами костей черепа. При этом возможно сочетание как с тяжелыми вдавленными переломами, так и с небольшими трещинами. Чаще всего такие гематомы образуются при тяжелых черепно-мозговых травмах или при трещинах в теменной и височной кости.

Для эпидуральных гематом характерно быстрое развитие и непродолжительный светлый промежуток (от нескольких часов до одних суток). Пациента беспокоят сильные головные боли. На начальном этапе отмечается сонливость и спутанность сознания. Иногда больные с такими гематомами остаются в сознании, однако при отсутствии лечения обычно развивается кома. Зрачок на стороне поражения сильно расширен (в несколько раз больше, чем на здоровой стороне). При прогрессировании гематомы появляются эпилептические припадки, может развиться прогрессирующий парез или паралич.

При эпидуральной гематоме в сочетании с трещиной в теменной или височной кости иногда наблюдается кровотечение в мягкие ткани. Височная ямка сглаживается, появляется припухлость в области лба, виска и темени.

У детей течение заболевания имеет определенные отличия. Потеря сознания при травме наблюдается далеко не всегда. Из-за быстро развивающегося отека мозга светлый промежуток при гематоме практически не выражен, вторичная потеря сознания наступает еще до скопления большого количества крови в эпидуральном пространстве. При тяжелых черепно-мозговых травмах светлый промежуток может отсутствовать не только у детей, но и взрослых пациентов.

Субдуральные гематомы развиваются в 0,4-7,5% всех случаев черепно-мозговой травмы. Это – тяжелейшее состояние, представляющее большую опасность для жизни пациента. Летальность (смертельный исход) при таких повреждениях достигает 60-70%. Существует три формы таких гематом:

• Острая. Светлый промежуток короткий (от нескольких часов до 1-2 суток).

• Подострая. Симптомы гематомы появляются через 3-4 суток.

• Хроническая. Светлый промежуток длительный (от нескольких недель до нескольких месяцев).

Причиной кровотечения обычно становится разрыв артерии или вены в области очага повреждения. Симптомы различаются в зависимости от возраста пациента, тяжести черепно-мозговой травмы и места расположения гематомы.

У маленьких детей возможно увеличение головы. Молодые пациенты жалуются на нарастающую головную боль. В дальнейшем появляется тошнота и рвота, возможны эпилептические припадки и судороги. Зрачок на стороне поражения расширяется не всегда. Для пожилых больных характерно подострое течение процесса.

При субдуральных гематомах наблюдаются менингеальные симптомы (признаки раздражения мозговых оболочек). Возможны параличи или парезы, а также появление симптомов, свидетельствующих о сдавлении ствола мозга (дыхательные расстройства, паралич языка, нарушения глотания). При ухудшении состояния наступает кома.

Для субарахноидального кровоизлияния характерно внезапное начало. Появляется тошнота, рвота, чрезвычайно резкие головные боли и симптомы раздражения мозговых оболочек. Развивается психомоторное возбуждение. Затем обычно наступает потеря сознания. Возможны судороги. При травматическом кровоизлиянии, как правило, наблюдается гемипарез или гемиплегия.

Внутримозговая гематома встречается редко, обычно – при тяжелых черепно-мозговых травмах. Развивается бурно, светлый промежуток краткий или отсутствует. Быстро появляется гемипарез или гемиплегия. Возможны судороги. Иногда выявляются экстрапирамидные симптомы.

Внутрижелудочковые гематомы также наблюдаются редко, как правило – в сочетании с тяжелой черепно-мозговой травмой. Из-за крайне тяжелого состояния больных трудно поддаются диагностике. Прогноз неблагоприятный. Характерны глубокие нарушения сознания. Возможно повышение температуры в сочетании с уменьшением частоты сердечных сокращений и нарушением ритма дыхания. Иногда наблюдаются судороги и повышение АД.

Диагноз внутричерепной гематомы выставляется на основании опроса больного (если пациент без сознания, опрашивают сопровождающих, акцентируя внимание на наличии светлого промежутка), неврологических симптомов и данных дополнительных исследований.

В обязательном порядке выполняется рентген черепа в двух проекциях. При необходимости делаются дополнительные прицельные снимки. Важнейшую роль в постановке диагноза и точном определении локализации гематомы играют магнитно-резонансная томография (МРТ головного мозга), эхоэнцефалография и компьютерная томография (КТ головного мозга). В сомнительных случаях выполняется люмбальная пункция и исследование ликвора.

Пациенты обязательно госпитализируются в нейрохирургическое отделение. Консервативное лечение проводится только при малом объеме гематомы (до 40 мл), отсутствии симптомов дислокации мозга, смещении срединных мозговых структур не более чем на 3-4 мм и незначительном угнетении сознания. В остальных случаях показана срочная операция – трепанация черепа. При этом относительным противопоказанием является только тяжелое общее состояние пациента (за исключением случаев, когда тяжесть состояния обусловлена внутричерепной гематомой).

Хирургическое вмешательство выполняется нейрохирургом под общим наркозом. Кровь удаляют при помощи аспиратора, полость промывают, находят и устраняют источник кровотечения. При необходимости одновременно с операцией осуществляются реанимационные мероприятия.

В послеоперационном периоде проводится восстановительная терапия. У многих пациентов на протяжении всей жизни наблюдаются последствия гематомы. Возможны изменения настроения, утомляемость, нарушение познавательных функций, беспокойство Характер неврологических нарушений зависит от тяжести травмы и степени повреждения различных мозговых структур.

Классификация

Существует несколько классификаций гематом:

• С учетом локализации. Подкожные, подслизистые, подфасциальные, межмышечные гематомы и пр. Кроме того, выделяют гематомы, которые локализуются в области внутренних органов, а также в полости черепа.

• С учетом отношения к сосуду. Непульсирующие и пульсирующие гематомы.

• С учетом состояния крови в области поражения. Свежие (несвернувшиеся), свернувшиеся, инфицированные, нагноившиеся гематомы.

• С учетом клинических признаков. Диффузные, ограниченные и осумкованные гематомы.

В отдельную группу также следует выделить внутричерепные гематомы (субдуральные и эпидуральные гематомы, внутрижелудочковые, внутримозговые и субарахноидальные кровоизлияния), которые по клиническим признакам, особенностям течения и возможным последствиям для жизни пациента отличаются от всех остальных видов гематом.

Причины

В большинстве случаев причиной развития гематомы становится посттравматическое внутреннее кровотечение, возникшее в результате ушиба, удара, сдавливания, защемления и других травм. Исключением из общего правила является субарахноидальное кровоизлияние, которое может возникать не только вследствие травмы, но и в результате нетравматического повреждения неизмененного сосуда.

Иногда гематомы (как правило – небольшие) развиваются при некоторых состояниях и заболеваниях внутренних органов. Один из примеров такой патологии – синдром Меллори-Вейса (трещины в нижней части пищевода или верхней части желудка вследствие рвоты при приеме алкоголя или обильного переедания).

К числу факторов, которые влияют на частоту развития и объем гематомы, относится нарушение проницаемости сосудов, повышенная хрупкость сосудистой стенки, а также ухудшение свертываемости крови. Вероятность инфицирования и нагноения гематомы увеличивается при снижении защитных сил организма вследствие истощения, хронического заболевания, старческого возраста и нарушений со стороны иммунной системы.

Основные медуслуги по стандартам лечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Клиники для лечения с лучшими ценами

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Источник