Захаров с синдром выгорания у врачей

Еще один узко специальный взгляд – взгляд психотерапевта. Римантас Кочюнас “Основы психологического консультирования”.

“Синдром сгорания”— сложный психофизиологический феномен, который определяется как эмоциональное, умственное и физическое истощение из-за продолжительной эмоциональной нагрузки. Синдром, по описанию Согеу (1986) и Naisberg-Fennig с соавт. (1991), выражается в депрессивном состоянии, чувстве усталости и опустошенности, недостатке энергии и энтузиазма, утрате способностей видеть положительные результаты своего труда, отрицательной установке в отношении работы и жизни вообще. Существует мнение, что люди с определенными чертами личности (беспокойные, чувствительные, эмпатичные, склонные к интроверсии, имеющие гуманистическую жизненную установку, склонные отождествляться с другими) больше подвержены этому синдрому (Edelwick, Brodsky, 1980).

Каковы наиболее часто встречающиеся причины “синдрома сгорания”? Не претендуя на полное перечисление, назовем лишь некоторые, важнейшие из них:

— монотонность работы, особенно если ее смысл кажется сомнительным;

— вкладывание в работу больших личностных ресурсов при недостаточности признания и положительной оценки;

— строгая регламентация времени работы, особенно при нереальных сроках ее исполнения;

— работа с “немотивированными” клиентами, постоянно сопротивляющимися усилиям консультанта помочь им, и незначительные, трудно ощутимые результаты такой работы;

— напряженность и конфликты в профессиональной среде, недостаточная поддержка со стороны коллег и их излишний критицизм;

— нехватка условий для самовыражения личности на работе, когда не поощряются, а подавляются экспериментирование и инновации;

— работа без возможности дальнейшего обучения и профессионального совершенствования;

— неразрешенные личностные конфликты консультанта.

Одним из существенных факторов, преграждающих усугубление “синдрома сгорания”, является принятие личной ответственности за свою работу. Если консультант из-за неудач или плохого самочувствия занимает пассивную позицию и обвиняет окружающих, чувство бессилия и безнадежности лишь увеличивается. Ответственность может быть перенесена вовне различными способами: “мне не везет, потому что клиенты противятся консультированию и не хотят ничего изменять в жизни”; “во всем виновата организация труда, а все это от меня не зависит”; “у меня слишком много клиентов и мало времени для каждого из них” и т.п. Такая пассивная позиция консультанта заставляет его капитулировать перед внешними обстоятельствами и чувствовать себя жертвой, что способствует возникновению профессионального цинизма. Поэтому консультанту особенно важно испытывать чувство ответственности и уметь работать даже при наличии ограничений и препятствий. Вместо перекладывания вины за собственное бессилие на окружающих и обстоятельства, лучше направить свою энергию и внимание на реализацию существующих возможностей и подумать об изменении самих условий.

Существует также немало конкретных способов преградить путь “синдрому сгорания”:

— культивирование других интересов, не связанных с консультированием; Szasz (1965) указывает, что у специалиста, принимающего ежедневно по восемь-десять пациентов, нет шансов работать на высоком уровне. Наилучшее решение этой дилеммы состоит в том, чтобы сочетать работу с учебой, исследованиями, написанием научных статей;

— внесение разнообразия в свою работу, создание новых проектов и их реализация без ожидания санкционирования со стороны официальных инстанций;

— поддержание своего здоровья, соблюдение режима сна и питания, овладение техникой медитации;

— удовлетворяющая социальная жизнь; наличие нескольких друзей (желательно других профессий), во взаимоотношениях с которыми существует баланс;

— стремление к тому, чего хочется, без надежды стать победителем во всех случаях и умение проигрывать без ненужных самоуничижения и агрессивности;

— способность к самооценке без упования только на уважение окружающих;

—открытость новому опыту;

—умение не спешить и давать себе достаточно времени для достижения позитивных результатов в работе и жизни;

— обдуманные обязательства (например, не следует брать на себя большую ответственность за клиента, чем делает он сам);

— чтение не только профессиональной, но и другой хорошей литературы, просто для своего удовольствия без ориентации на какую-то пользу;

— участие в семинарах, конференциях, где предоставляется возможность встретиться с новыми людьми и обменяться опытом;

— периодическая совместная работа с коллегами, значительно отличающимися профессионально и личностно;

— участие в работе профессиональной группы, дающее возможность обсудить возникшие личные проблемы, связанные с консультативной работой;

— хобби, доставляющее удовольствие.

__________________

Lead, follow, or get out of the way. — Thomas Paine

Источник

Ñèíäðîì “ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ” êàê ïðîÿâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé äåôîðìàöèè: äèíàìèêà è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñèìïòîìàòèêà. Îñîáåííîñòè ñèíäðîìà ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ ó ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ñî ñòàæåì ðàáîòû áîëåå ïÿòè ëåò. Ïîäõîäû ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

êàáèíåòå ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêè ìîæíî îñóùåñòâëÿòü è äðóãèå ïñèõîãèãèåíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ:

1) ìàññîâîå îáó÷åíèå ðàáîòíèêîâ ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé ïðèåìàì ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé äîâðà÷åáíîé ñàìîïîìîùè è, â ÷àñòíîñòè, àóòîãåííîé òðåíèðîâêå;

2) àêòèâíàÿ ïñèõîïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ àëêîãîëèçìà;

3) ýìîöèîíàëüíî-âîëåâàÿ òðåíèðîâêà ñïîðòñìåíîâ (ïî À.Ò. Ôèëàòîâó);

4) äîïîëíèòåëüíûå ñåàíñû ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêè äëÿ ðàáîòíèêîâ ïåíñèîííîãî è ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà ñ öåëüþ ïðîäëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîñòè;

5) ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ïîìîùü ëþäÿì, æåëàþùèì èçáàâèòüñÿ îò õðîíè÷åñêîãî íèêîòèíèçìà;

6) ïñèõîãèãèåíè÷åñêèå áåñåäû, âêëþ÷àþùèå äåìîíñòðàöèþ ñëàéäîâ è ïðîñëóøèâàíèå ôðàãìåíòîâ ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé, ïîñâÿùåííûå ðàçëè÷íûì àñïåêòàì çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

ïîñëåäíèå ãîäû íà ïðåäïðèÿòèÿõ îðãàíèçóþòñÿ êàáèíåòû ýìîöèîíàëüíî-âîëåâîé òðåíèðîâêè è ñîöèàëüíîãî òðåíèíãà, ïñèõîëîãè÷åñêîé ãèìíàñòèêè è äð. Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî â èõ øòàòíîì ðàñïèñàíèè ïðåäóñìîòðåíû äîëæíîñòè âðà÷à-ïñèõîòåðàïåâòà èëè ïñèõîëîãà, íà èõ áàçå ðåøàåòñÿ øèðîêèé êðóã çàäà÷, â òîì ÷èñëå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Êàáèíåòû ïñèõîãèãèåíè÷åñêîãî ïðîôèëÿ öåëåñîîáðàçíî îòêðûâàòü è â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ãäå òðóä ìåäðàáîòíèêîâ ñâÿçàí ñ ïîâûøåííûìè ýìîöèîíàëüíûìè íàãðóçêàìè, è íåîáõîäèìî áûñòðî âîññòàíàâëèâàòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü (â îòäåëåíèÿõ õèðóðãèè, ðåàíèìàöèè, àíåñòåçèîëîãèè, íà ñòàíöèÿõ «ñêîðîé ïîìîùè»).  çàâîäñêèõ ïðîôèëàêòîðèÿõ è äîìàõ îòäûõà, ãäå íå ïðåäóñìîòðåíà äîëæíîñòü âðà÷à-ïñèõîòåðàïåâòà, îáñëóæèâàòü êàáèíåò ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêè ìîæåò ôåëüäøåð, ïðîøåäøèé ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó ïî ïñèõîãèãèåíå, ïñèõîïðîôèëàêòèêå è ïñèõîòåðàïèè.

Çàêëþ÷åíèå

Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü â ÌÁÓÇ ÊÃÁ ÌÎ Êàâêàçñêèé ðàéîí.  èññëåäîâàíèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå è 20 ìåäñåñòåð è 11 ñàíèòàðîê – âñåãî 31 ÷åëîâåê. Âûáîðêó ñîñòàâèëè æåíùèíû: ìåäñåñòðû è ìëàäøèé ìåäïåðñîíàë â âîçðàñòå îò 35 äî 50 ëåò. Ñòàæ ðàáîòû ñîñòàâëÿåò 5 è áîëåå ëåò.

Öåëüþ ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâèëîñü èçó÷åíèå âçàèìîñâÿçè îñîáåííîñòåé ñîäåðæàíèÿ ïîìîùè è òåíäåíöèé ïðîôåññèîíàëüíîé äåôîðìàöèè ó ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ.

õîäå ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ áûëè ñäåëàíû ñëåäóþùèå âûâîäû.  ãðóïïå ðàáîòíèêîâ îöåðàöèîííîé õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ïðàêòè÷åñêè íå âûðàæåíà ïîäãðóïïà ñî ñôîðìèðîâàííûìè ïðèçíàêàìè ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ. Áîëüøèíñòâî èñïûòóåìûõ ýòîé ãðóïïû (67%) îáíàðóæèâàþò ïðèçíàêè ñêëàäûâàþùåãîñÿ ñèìïòîìà, ó 33% òàêèå ïðèçíàêè íå ïðîÿâëÿþòñÿ âîâñå. Âî âòîðîé ãðóïïå, «õèðóðãèÿ», áûëî âûÿâëåíî, 4 ÷åëîâåêà (31%) áåç ïðèçíàêîâ âûãîðàíèÿ, 6 ðàáîòíèêîâ (46%) èìåþò ñèìïòîìû íà÷èíàþùåãîñÿ ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ, è 3 ÷åëîâåêà (23%) óæå ñëîæèâøèéñÿ ñèíäðîìîì ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ.

ãðóïïå «õèðóðãèÿ» ðèñê ðàçâèòèÿ ñèíäðîìà ïðîôåññèîíàëüíîé äåôîðìàöèè âûøå, ÷åì â äâóõ äðóãèõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ãðóïïàõ.

ãðóïïå ðàáîòíèêîâ õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ñèìïòîìû ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ âûðàæåíû â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì ó èñïûòóåìûõ äðóãèõ îïûòíûõ ãðóïï.

Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò òîëüêî ñèìïòîì «ýìîöèîíàëüíàÿ îòñòðàíåííîñòü», êîòîðûé â áîëüøåé ñòåïåíè âûðàæåí ó ðàáîòíèêîâ îïåðàöèîííîé õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ. Âåðîÿòíî, ýòî îáúÿñíÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè ïîëíûì îòñóòñòâèåì ýìîöèîíàëüíîãî êîíòàêòà ñ áîëüíûìè ðàáîòíèêîâ îïåðàöèîííîé. Áîëüíûå âûñòóïàþò äëÿ íèõ «áåñ÷óâñòâåííûì» îáúåêòîì, íà «ïðåîáðàçîâàíèå» êîòîðîãî íàöåëåíû èõ ïðîôåññèîíàëüíûå äåéñòâèÿ.

Íàèáîëåå âûðàæåííûìè ñèìïòîìàìè ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ ðàáîòíèêîâ õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðåäóêöèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé, ýìîöèîíàëüíàÿ è ëè÷íîñòíàÿ îòñòðàíåííîñòü.

ãðóïïå ðàáîòíèêîâ õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â áîëüøåé ìåðå, ÷åì â äðóãèõ îïûòíûõ ãðóïïàõ âûðàæåí òàêîé ïðèçíàê âûãîðàíèÿ, êàê ýìîöèîíàëüíîå èñòîùåíèå (ñèìïòîì îáíàðóæåí ó 46% èñïûòóåìûõ). Ïðè ýòîì îíè äîñòàòî÷íî âûñîêî îöåíèâàþò ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå äîñòèæåíèÿ. Îò÷àñòè ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ íå âïîëíå àäåêâàòíûì ðàñïðåäåëåíèåì îòâåòñòâåííîñòè çà èñõîä ëå÷åíèÿ – õèðóðãèÿ – êàê áû îòâå÷àåò òîëüêî çà êà÷åñòâî èíñòðóìåíòàëüíûõ äåéñòâèé, à íå çà âûçäîðîâëåíèå áîëüíîãî â öåëîì. Õîòÿ ýòî ïðåäïîëîæåíèå, áåçóñëîâíî, òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêè.

ãðóïïå «õèðóðãèÿ» â ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì â äðóãèõ ãðóïïàõ ïðåäñòàâëåí ïàðàìåòð «äåïåðñîíàëèçàöèÿ». Ïîä äåïåðñîíàëèçàöèåé ïîíèìàåòñÿ ðàññòðîéñòâî ñàìîâîñïðèÿòèÿ, ïðè êîòîðîì ñîáñòâåííûå äåéñòâèÿ âîñïðèíèìàþòñÿ êàê áû ñî ñòîðîíû è ñîïðîâîæäàþòñÿ îùóùåíèåì íåâîçìîæíîñòè óïðàâëÿòü èìè, ýòî ÷àñòî ñîïðîâîæäàåòñÿ ÿâëåíèÿìè äåðåàëèçàöèè.

çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ýòîò ñèìïòîì ïðîÿâëÿåòñÿ â ãðóïïàõ ðàáîòíèêîâ îïåðàöèîííîé è ðåàíèìàöèè. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îáùàÿñü ñ áîëüíûìè êàê ñ ñóáúåêòàìè (íàõîäÿùèìèñÿ â ñîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè, èñïûòûâàþùèìè áîëü), ñòàëêèâàÿñü ñ íåñòàíäàðòíûìè ñèòóàöèÿìè, êàê â õîäå îïåðàöèè, òàê è ñðàçó ïîñëå íå¸, ñâÿçàííûìè ñ èíäèâèäóàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè ïàöèåíòà, ìåäðàáîòíèêè èç ýòèõ ãðóïï ìîãóò èñïûòûâàòü ÷óâñòâî ðàñòåðÿííîñòè è òðåâîãè â ñâÿçè ñ ðèñêîì îñëîæíåíèé â ñîñòîÿíèè áîëüíîãî, ÷òî ìîæåò ïðèâîäèòü ê íàðàñòàíèþ ÿâëåíèÿ äåïåðñîíàëèçàöèè.  ýòîé æå ãðóïïå ìû íàáëþäàåì ñíèæåíèå îùóùåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé óñïåøíîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ, ïî ìíåíèþ àâòîðîì ìåòîäèêè ïðèçíàêîì ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ ñïåöèàëèñòà.

Íèçêèé óðîâåíü ýìïàòèéíûõ òåíäåíöèé (ñïîñîáíîñòè ê ñîïåðåæèâàíèþ) íè â îäíîé èç ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ãðóïï íå îáíàðóæèâàåòñÿ ÿâíî. Áîëüøèíñòâî èñïûòóåìûõ äåìîíñòðèðóþò ñðåäíèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ ýìïàòèéíûõ òåíäåíöèé.

Èì íå ÷óæäû ýìîöèîíàëüíûå ïðîÿâëåíèÿ, íî â áîëüøèíñòâå ñâîåì, îíè íàõîäÿòñÿ ïîä ñàìîêîíòðîëåì.  îáùåíèè âíèìàòåëüíû, ñòàðàþòñÿ ïîíÿòü áîëüøå, ÷åì ñêàçàíî ñëîâàìè, íî ïðè èçëèøíåì ïðîÿâëåíèè ÷óâñòâ ñîáåñåäíèêà òåðÿþò òåðïåíèå. Òî åñòü â îáùåíèè îíè áûâàþò âåñüìà ñäåðæàííû è ïðåäïî÷èòàþò íå ñëèøêîì ïîääàâàòüñÿ ýìîöèîíàëüíûì ïîðûâàì.  âûáîðêå òàêæå ïðåäñòàâëåíû èñïûòóåìûå ñ âûñîêèì óðîâíåì ðàçâèòèÿ ñïîñîáíîñòè ê ñîïåðåæèâàíèþ, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ áîëüøå âñåãî â ãðóïïå ðàáîòíèêîâ îïåðàöèîííîé.

Òàêèì îáðàçîì, ãèïîòåçà î òîì, ÷òî ðàçíàÿ ïî ñîäåðæàíèþ îïåðàöèé äåÿòåëüíîñòü ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ïðèâîäèò ê ðàçíûì òåíäåíöèÿì ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ, íàøëà â õîäå ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ ñâîå ïîäòâåðæäåíèå.

Ïðèâåäåííûå â ðàáîòå äàííûå ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ, êàê è ïðåäëàãàåìûå àâòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå è ñíèæåíèþ âûðàæåííîñòè ñèìïòîìîâ ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ìîãóò ñëóæèòü îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè òàêîé ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ.

ñèíäðîì âûãîðàíèå ýìîöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé

Ñïèñîê èñòî÷íèêîâ

1. Àáîëèí Ë.Ì. Ïñèõîëîãè÷åñêèå ìåõàíèçìû ýìîöèîíàëüíîé óñòîé÷èâîñòè ÷åëîâåêà/Ë.Ì. Àáîëèí. – Êàçàíü: Èçäàòåëüñòâî Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà, 1987. -261 ñ.

2. Àáðàìîâà Ã.Ñ., Þä÷èö Þ.À. Ïñèõîëîãèÿ â ìåäèöèíå/Ã.Ñ. Àáðàìîâà, Þ.À. Þä÷èö. – Ì.: Íàóêà, 1998. -244 ñ.

3. Àáðóìîâà À.Ã. Àíàëèç ñîñòîÿíèé ïñèõîëîãè÷åñêîãî êðèçèñà è èõ äèíàìèêà /À.Ã. Àáðóìîâà // Ïñèõîëîãè÷åñêèé æóðíàë. – Ì.: Íàóêà, 1985. – Ò. 6. – ¹6. – Ñ. 107-115.

4. Àâõèìåíêî Ì.Ì. Íåêîòîðûå ôàêòîðû ðèñêà òðóäà ìåäèêà/Ì.Ì. Àâõèìåíêî // Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü. – Ì.: Ìåäèöèíà, 2003. – ¹2. – Ñ. 25-29.

5. Àêèíäèíîâà È.À., Áàêàíîâà À.À. Ýìîöèîíàëüíîå âûãîðàíèå â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà: ïðîÿâëåíèÿ è ïðîôèëàêòèêà/È.À. Àêèíäèìîâà, À.À. Áàêàíîâà // Ïåäàãîãè÷åñêèå âåñòè. – ÑÏá.: Èçäàòåëüñòâî ÐÃÏÓ èì. À.È. Ãåðöåíà, 2003. – ¹5. – Ñ. 34.

6. Àíàíüåâ Á.À. Ââåäåíèå â ïñèõîëîãèþ çäîðîâüÿ/Á.À. Àíàíüåâ. – ÑÏá.: Ïèòåð, 1999. – 123 ñ.

7. Àôàíàñêèíà Ì.Ñ. Ôîðìèðîâàíèå ó ìåäèöèíñêîé ñåñòðû êëèíè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ/Ì.Ñ. Àôàíàñêèíà // Ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà. – Ì.: Ðóññêèé âðà÷, 2001. – ¹6. – Ñ. 34.

8. Àíöèôåðîâà Ë.È. Óñëîâèÿ äåôîðìàöèè ëè÷íîñòè/Ë.È. Àíöèôåðîâà // Íîâûå èññëåäîâàíèÿ. – Ì.: Íàóêà, 1998. – Ñ. 32-38.

9. Áàðàáàíîâà Ì.Â. Èçó÷åíèå ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ ñèíäðîìà âûãîðàíèÿ/Ì.Â. Áàðàáàíîâà // Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñåðèÿ 14. «Ïñèõîëîãèÿ». – Ì.: Èçäàòåëüñòâî ÌÃÓ, 1995. – ¹1. – Ñ. 54.

10. Áåëîâ Â.Ì. Ïñèõîëîãèÿ çäîðîâüÿ/Â.Ì. Áåëîâ. – ÑÏá.: Àëåòåéÿ, 1997. – 231 ñ.

11. Áîéêî Â.Â. Ñèíäðîì «ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ» â ïðîôåññèîíàëüíîì îáùåíèè/Â.Â. Áîéêî. – ÑÏá.: Ïèòåð, 1999. – 105 ñ.

12. Áîéêî Â.Â. Ýíåðãèÿ ýìîöèé â îáùåíèè: âçãëÿä íà ñåáÿ è äðóãèõ/Â.Â. Áîéêî. – Ì.: Íàóêà, 1996. – 154 ñ.

13. Âèíîêóð Â., Ðîçàíîâà Ì. Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòðåññ ãóáèò âðà÷à/Â. Âèíîêóð, Ì. Ðîçàíîâà // Ìåäèöèíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. – ÑÏá.: Èçäàòåëüñòâî ÑÏá ÃÓ, 1997. – ¹11. – Ñ. 28.

14. Âîäîïüÿíîâà Í.Å. Ñèíäðîì ïñèõè÷åñêîãî âûãîðàíèÿ â êîììóíèêàòèâíûõ ïðîôåññèÿõ/Í.Å. Âîäîïüÿíîâà // Ïñèõîëîãèÿ çäîðîâüÿ / Ïîä ðåä. Ã.Ñ. Íèêèôîðîâà. – ÑÏá.: Èçäàòåëüñòâî ÑÏáÃÓ, 2000. – Ñ. 443-463.

15. Âîäîïüÿíîâà Í.Å. Ïñèõè÷åñêîå âûãîðàíèå/Í.Å. Âîäîïüÿíîâà // Ñòîìàòîëîã. – Ì.: Ìåäèöèíà, 2002. – ¹7. – Ñ. 12.

16. Çàõàðîâ Ñ. Ñèíäðîì âûãîðàíèÿ ó âðà÷åé ñòèãìà ïðîôåññèîíàëèçìà èëè ðàñïëàòà çà ñî÷óâñòâèå?/Ñ. Çàõàðîâ // Èíòåðíåò: https://forums.rusmedserv.com/show thread.php? t=8748

17. Çàõîâàåâà À.Ã. Îñíîâíûå ïðîáëåìû ôèëîñîôèè ñåñòðèíñêîãî äåëà/À.Ã. Çàõîâàåâà // Ñåñòðèíñêîå äåëî. – Ì.: Ìåäèöèíñêèé âåñòíèê, 2003. – ¹2. – Ñ. 28-29.

18. Èëüèí Å.Ï. Ìîòèâàöèÿ è ìîòèâû/Å.Ï. Èëüèí. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2002. – 512 ñ.

19. Èëüèí Å.Ï. Ýìîöèè è ÷óâñòâà/Å.Ï. Èëüèí. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2002. – 752 ñ.

20. Èññëåäîâàíèå ëè÷íîñòè ïî ìåòîäó Ð. Êåòòåëëà. Êàáèíåò ïðàêòè÷åñêîãî ïñèõîëîãà. Ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå / Ñîñò. Ã.Ï. Ãîðáóíîâà, Í.È. Ìîðîçîâà, Ò.Å. Àðãåíòîâà. – Êåìåðîâî: Êóçáàññâóçèçäàò, 1997. – 108 ñ.

21. Êàðàâàíîâ Ã., Êîðøóíîâà Â. Èíäèâèäóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ëè÷íîñòè âðà÷à-õèðóðãà/Ã. Êàðàâàíîâ, Â. Êîðøóíîâà. – Ëüâîâ: Âèùà Øêîëà, 1974. – 84 ñ.

22. Êîíå÷íûé Ð., Áîóõàë Ì. Ïñèõîëîãèÿ â ìåäèöèíå/Ð. Êîíå÷íûé, Ì. Áîóõàë. – Ïðàãà: Àâèöåíóì, 1974. – 405 ñ.

23. Êîñàðåâ Â.Â., Âàñþêîâà Ã.Ô. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ çàáîëåâàåìîñòü ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ Ñàìàðñêîé îáëàñòè/Â.Â. Êîñàðåâ, Ã.Ô. Âàñþêîâà // Ãèãèåíà è ñàíèòàðèÿ. – Ì.: Ìåäèöèíà, 2004. – ¹3. – Ñ. 27-38.

24. Êðîí Ò. Ïîìîùü íàõîäÿùèìñÿ â êðèçèñíîì ñîñòîÿíèè/Ò. Êðîí // Èíòåðíåò: https://home.perm.ru~dmitry/archive/p010.htm#ññûëêà 3

25. Ëåøóêîâà Å. Ñèíäðîì ñãîðàíèÿ. Çàùèòíûå ìåõàíèçìû. Ìåðû ïðîôèëàêòèêè /Å. Ëåøóêîâà // Èíòåðíåò: https://home.perm.ru~dmitry/archive/p010.htm#

26. Íèêèôîðîâ Ã.Ñ. Ïñèõîëîãèÿ çäîðîâüÿ/Ã.Ñ. Íèêèôîðîâ. – ÑÏá.: Ðå÷ü, 2002. -256 ñ.

27. Îðåë Â.Å. Ôåíîìåí âûãîðàíèÿ â çàðóáåæíîé ïñèõîëîãèè. Ýìïèðè÷åñêîå èññëåäîâàíèå/Â.Å. Îðåë // Ïñèõîëîãè÷åñêèé æóðíàë. – Ì.: Íàóêà, 2001. – Ò. 20. – ¹1. – Ñ. 16-21.

28. Î÷åðêè ïîâåäåí÷åñêîé ïñèõîëîãèè çäîðîâüÿ. Àðãóìåíòû, ôàêòû, òåñòû: Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Í.À. Áàðàáàø – Êåìåðîâî: Èçäàòåëüñòâî Êåìåðîâñêîé Ãîñóäàðñòâåííîé Ìåäèöèíñêîé Àêàäåìèè, 1995. – 245 ñ.

29. Ïîëóíèíà Í.Â., Íåñòåðåíêî Å.È., ÌàäüÿíîâàÂ.Â. Èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé, å¸ ýôôåêòèâíîñòü è âëèÿíèå íà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ âðà÷åé/Í.Â. Ïîëóíèíà, Å.È. Íåñòåðåíêî, Â.Â. Ìàäüÿíîâà // Ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ. – Ì.: Ìåäèà Ñôåðà, 2002. – ¹4. – Ñ. 3-8.

30. Ïñèõîëîãè÷åñêèå òåñòû / Ïîä ðåä. À.À. Êàðåëèíà –  2õ-ò. – Ò. 1. – Ì.:ÂËÀÄÎÑ, 2003. – 312 ñ.

31. Ðåàí À.À., Áàðàíîâ À.À. Ôàêòîðû ñòðåññîóñòîé÷èâîñòè ó÷èòåëåé/À.À. Ðåàí, À.À. Áàðàíîâ // Âîïðîñû ïñèõîëîãèè. – Ì.: Øêîëà-Ïðåññ, 1997. – ¹1. – Ñ. 45-53.

32. Ðîíãèíñêàÿ Ò.È. Ñèíäðîì âûãîðàíèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðîôåññèÿõ/Ò.È. Ðîíãèíñêàÿ // Ïñèõîëîãè÷åñêèé æóðíàë. – Ì.: Íàóêà, 2002. – Ò. 23. – ¹3. – Ñ.

33. Ñàíäîìèðñêèé Ì.Å. Âûãîðàíèå – ïðîôåññèîíàëüíàÿ áîëåçíü ôàðìàöåâòà? /Ì.Å. Ñàíäîìèðñêèé // Èíòåðíåò: https://marks.on.ufanet.ru/RE3TXT.HTM

34. Ñåðãååâà À. Ñèíäðîì ýìîöèîíàëüíîãî ñãîðàíèÿ/À. Ñåðãååâà // Èíòåðíåò: http:www.tsale.ru/index.htm

35. Ñåìåíîâà Í.Ä. Áàëèíòîâñêèå ãðóïïû äëÿ âðà÷åé, ðàáîòàþùèõ ñ óìèðàþùèìè ïàöèåíòàìè /Í.Ä. Ñåì¸íîâà // Èíòåðíåò: https://www.doctor.ru/onkos/together/conf2.htm#5

36. Òðóíîâ Ä. Ñèíäðîì ñãîðàíèÿ: ïîçèòèâíûé ïîäõîä ê ïðîáëåìå/Ä. Òðóíîâ // Æóðíàë ïðàêòè÷åñêîãî ïñèõîëîãà. – Ì.: Èçäàòåëüñòâî ÌÃÓ, 1998. – ¹8. – Ñ. 84-89.

37. Óøàêîâ È.Á., Ñîðîêèí Î.Ã. Àäàïòàöèîííûé ïîòåíöèàë ÷åëîâåêà/È.Á. Óøàêîâ, Î.Ã. Ñîðîêèí // Âåñòíèê Ãîñóäàðñòâåííîé Àêàäåìèè Ìåäèöèíñêèõ Íàóê. – Ì.:Ìåäèöèíà, 2004. – ¹3. – Ñ. 8-13.

38. Ô¸äîðîâà Ò.Ã., Íåõîðîøåâ À.Ñ., Êîòîâà Ã.Í. Ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå îñîáåííîñòåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè âðà÷åé ñåâåðî-çàïàäíîãî ðåãèîíà Ðîññèè/Ò.Ã. Ô¸äîðîâà, À.Ñ. Íåõîðîøåâ, Ã.Í. Êîòîâà // Ãèãèåíà è ñàíèòàðèÿ. – Ì.:Ìåäèöèíà, 2003. – ¹3. – Ñ. 24-27.

39. Ôåòèñêèí Í.Ï., Êîçëîâ Â.Â., Ìàíóéëîâ Ã.Ì. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè è ìàëûõ ãðóïï/Í.Ï. Ôåòèñêèí, Â.Â. Êîçëîâ, Ã.Ì. Ìàíóéëîâ. – Ì.: Èçäàòåëüñòâî Èíñòèòóòà Ïñèõîòåðàïèè, 2002. – 490 ñ.

40. Ôîðìàíþê Ò.Â. Ñèíäðîì ýìîöèîíàëüíîãî ñãîðàíèÿ êàê ïîêàçàòåëü ïðîôåññèîíàëüíîé äåçàäàïòàöèè ó÷èòåëÿ/Ò.Â. Ôîðìàíþê // Âîïðîñû ïñèõîëîãèè. – Ì.: Øêîëà-Ïðåññ, 1994. – ¹6. – Ñ. 57-63.

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

Источник

Ни одна специальность не приносит порой столько моральных переживаний, как врачебная.

А.П. Чехов

Большая часть работ, касающихся психического здоровья врачей, как отечественных, так и зарубежных, посвящена синдрому эмоционального выгорания (СЭВ). Основным предрасполагающим фактором эмоционального выгорания является продолжительность работы и чрезмерная рабочая нагрузка в ситуациях напряженных межличностных отношений. В связи с этим СЭВ характерен для представителей коммуникативных профеcсий: сотрудников различных сервисных служб, учителей, психологов, врачей и медицинского персонала.

Выгорание понимается как дисфункциональное состояние, возникающее у работников под воздействием длительного психоэмоционального стресса. Оно также определяется как ответная реакция на длительные профессиональные стрессы, возникающие в межличностных коммуникациях, характеризуется эмоциональным истощением, снижением эффективности профессиональной деятельности, обесцениванием труда и снижением значимости собственных успехов.

Эмоциональное выгорание – динамический процесс, проходящий поэтапно, в полном соответствии с механизмом развития стресса, являясь профессиональным дистрессом, оно включает как психологический, так и психосоматический аспекты.

В.В. Бойко определяет эмоциональное выгорание как форму профессиональной деформации личности, которая представляет выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.

Впервые проблема эмоционального выгорания была поставлена H.G. Freudenberger в 1974 г. при исследовании медперсонала. В 1990 г. M. Olkinuora и соавторы провели одно из самых крупных исследований СЭВ, базируясь на большой исследовательской выборке из 2671 финских врачей различных специальностей. Исследования позволили выявить 2 группы: специалисты с высоким уровнем выгорания – лица, работа которых связана с хроническими больными, неизлечимыми и умирающими пациентами (пульмонологи, психиатры, онкологи), и специалисты с низким уровнем выгорания, работа которых связана с пациентами, имеющими благоприятный прогноз (акушеры-гинекологи, офтальмологи).

Показано, что уровень эмоционального выгорания врачей-терапевтов в Европе и Латинской Америке, по оценкам разных исследователей, варьирует от 20 до 45%. По данным опроса интернов в США, этот показатель превышает 75%. В 2012 г. было проведено еще одно крупномасштабное исследование специалистами из ряда ведущих клиник и университетов США. Авторы опросили 7288 врачей различных специальностей и выявлили, что около половины американских врачей подвержены профессиональному выгоранию (46%), а это на 10% выше, чем в среднем по популяции. Регистрировали такие симптомы, как эмоциональное истощение, безразличие к результатам своей деятельности, пессимизм и подавленность.

Самыми измученными чувствовали себя врачи приемного покоя и семейные врачи. По мнению специалистов, выявленная тенденция в скором времени может привести либо к сокращению количества врачей, которые раньше уйдут из профессии, либо к сокращению их рабочих часов, в то время как потребность в этой профессии в США растет в связи со старением населения (согласно данным ФГБУ «Национальный научный центр нарко- логии», 2012).

По данным В.А. Винокура и О.В. Рыбиной, в 1980-х гг. в нашей стране 60% медицинских работников считали, что их работа сопровождается заметным для них эмоциональным напряжением, а в 2004 г. уже 74% врачей и 82% медицинских сестер отмечали постоянное и достаточно высокое нервно-психическое напряжение.

По частоте СЭВ врачи-наркологи занимают одну из ведущих позиций. В качестве причин такой высокой подверженности эмоциональному выгоранию психологи называют трудный контингент больных и их родственников, длительность и трудоемкость терапевтического процесса по достижении ремиссии у зависимых от психоактивных веществ, затрудненного некритичностью больных к своему заболеванию, а также большое количество рецидивов у больных.

По приводимым П.И. Сидоровым данным, почти 80% врачей-психиатров и психиатров-наркологов имеют признаки СЭВ разной степени выраженности. Л.Н. Юрьева, обследовав 100 психиатров Восточной Украины, выявила признаки этого синдрома в 79% случаев. О наибольшей подверженности психиатров к развитию СЭВ указывают данные В.Л. Дресвянникова и соавторов.

В.В. Лукьянов (2007) изучал степень выраженности и структуру СЭВ у наркологов. Автор показал достоверные отличия симптомов эмоционального выгорания у наркологов в зависимости от возраста и стажа профессиональной деятельности. Испытуемые со стажем работы до 10 лет продемонстрировали наибольшие степени выраженности симптомов «неадекватного избирательного эмоционального реагирования» и «редукции профессиональных обязанностей», проявляющихся в попытках облегчить или сократить профессиональные обязанности, требующие эмоциональных затрат.

У наркологов со стажем работы от 10 до 20 лет была отмечена наибольшая выраженность таких симптомов, как переживание психотравмирующих обстоятельств, эмоциональная отстраненность, психосоматические и психовегетативные нарушения. У наркологов со стажем работы более 20 лет наибольшей степенью выраженности отличался симптом неадекватного избирательного эмоционального реагирования.

В работе И.А. Бердяевой и Л.Н. Войт были выявлены особенности развития СЭВ в различных профессиональных группах, при этом самые высокие показатели выраженности фаз синдрома наблюдались в группе врачей-онкологов; на втором месте находились врачи-психиатры, а выявленные изменения были расценены как результат воздействия продолжительного профессионального стресса.

В качестве основной причины эмоционального выгорания B. Williams называет неудовлетворенность своей работой. Кроме того, неудовлетворенность врача работой имеет высокую корреляцию с неудовлетворенностью пациента лечением и низким комплайенсом больных.

В других исследованиях было доказано, что высокую корреляцию с неудовлетворенностью своей работой и с СЭВ имеют тяжелые условия труда, особенно переработки, и плохой контроль выполняемой работы. По мнению Е.П. Ильина, существуют 3 группы факторов, играющих существенную роль в формировании эмоционального выгорания: личностные, ролевые и организационные.

П.И. Сидоров и А.В. Парняков одной из главных причин выгорания считают психологическое переутомление, когда требования (внутренние и внешние) длительное время преобладают над ресурсами (внутренними и внешними), что и приводит к нарушению состояния равновесия и возникновению синдрома. F.J. Lee и соавторы установили, что внутрисемейные проблемы также способствуют усилению выраженности эмоционального выгорания.

Многие авторы отмечают, что профилактика и коррекция СЭВ во многом определяются личностными факторами, способствующими и препятствующими его возникновению и развитию. Т.В. Черникова и соавторы обратили внимание на меньшую вероятность и интенсивность выгорания у специалистов с положительным отношением к миру и более высоким уровнем самоуважения.

Е.Г. Ожогова в своем исследовании показала, что для профессионалов с отсутствием или незначительной выраженностью СЭВ характерно гармоничное соотношение компонентов в системе смысложизненных ориентаций и преобладание таких ценностей, как духовное удовлетворение, творчество и активная социальная жизнь.

Обычные стратегии снижения выраженности СЭВ включают хорошее питание и времяпровождение с семьей и друзьями. Также должна проводиться коррекция системы профессиональных ценностей. K.M. Swetz и соавт. установили, что врачи, работающие в хосписах и других сферах паллиативной медицины, используют различные методики для избегания СЭВ. В первую очередь это поддержание профессиональных коммуникаций (60%), размышления о будущей смене деятельности (47%), общение друг с другом (47%), изоляция от коллег (20%), хобби (40%).

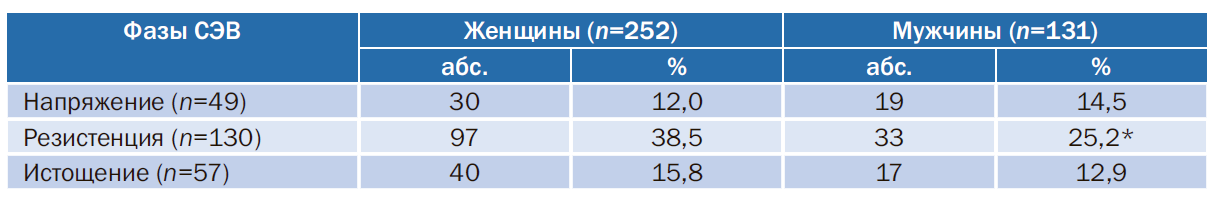

Одним из важных факторов профилактики СЭВ является оптимизация условий труда. Были попытки проведения исследования по подбору оптимальной длительности визита к врачу, но результаты имеют неоднозначную трактовку. Согласно опроснику диагностики СЭВ В.В. Бойко, различные признаки СЭВ были отмечены и у обследованных нами врачей. Так, из 383 обследованных врачей Забайкальского края эмоциональное выгорание было выявлено у 67,6% (n=259) – это медицинские работники, которые набирали более 61 балла по опроснику. У 10,5% (n=40) врачей фазы синдрома находятся на стадии формирования – это врачи, которые набирали от 31 до 60 баллов. У 21,9% (n=84) респондентов не отмечено признаков эмоционального выгорания – суммарный балл по опроснику не превышал 31, т.е. это были врачи, пока еще не подверженные профессиональной деформации личности. Показатели опросника В.В. Бойко представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Показатели опросника диагностики синдрома эмоционального выгорания у врачей, %

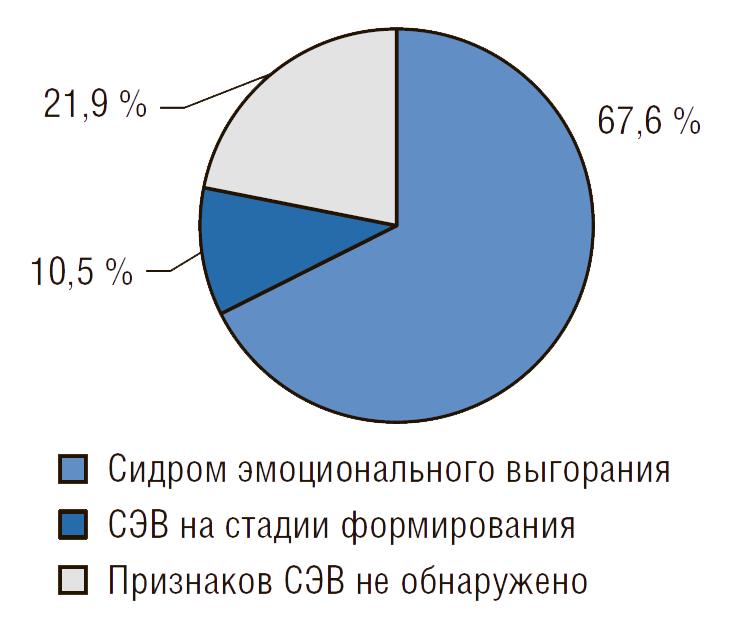

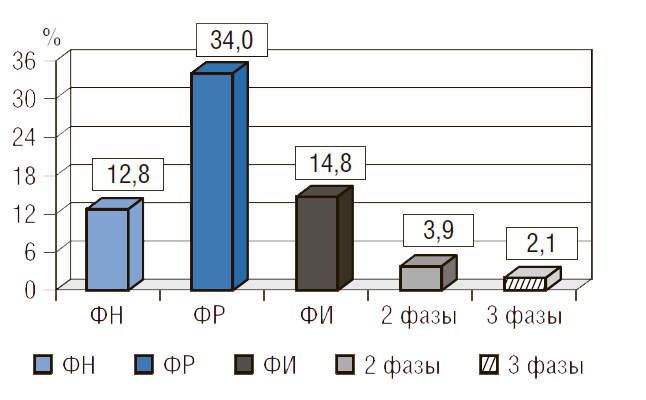

Как уже было отмечено, у 67,6% врачей есть СЭВ. Из данных, представленных на рисунке 2, следует, что у 61,6% (n=236) обследованных полностью сформирована только одна из 3 фаз синдрома: при этом сформированная фаза напряжения (ФН) выявлена у 12,8% (n=49) врачей, фаза резистенции (ФР) – у 34,0% (n=130) и фаза истощения (ФИ) – у 14,8 % (n=57) респондентов. У 3,9% (n=15) врачей сформированы 2 фазы, их комбинация может быть следующей: ФН+ФР; ФН+ФИ; ФР+ФИ. У 2,1% (n=8) полностью сформированы все 3 фазы синдрома: ФН+ФР+ФИ (ввиду малой выборки распределение по полу, специализации и стажу работы врачей с двумя или тремя сформированными фазами СЭВ не проводилось). При анализе распространенности эмоционального выгорания с учетом половой принадлежности были получены следующие результаты.

Рисунок 2. Структура синдрома эмоционального выгорания у врачей, %

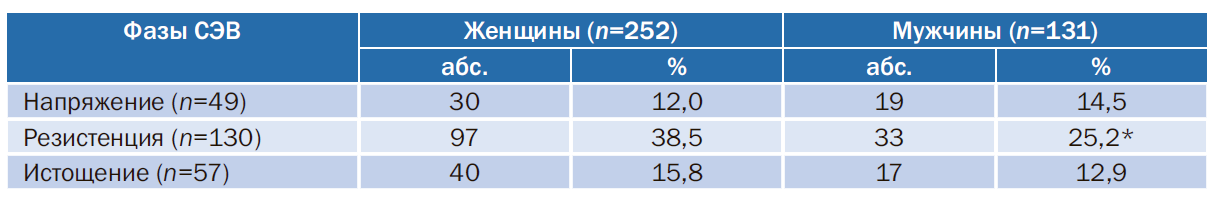

ФН выявлена у 12,0% женщин и у 14,5% мужчин. Показатель ФР у женщин составил 38,5%, что достоверно превышает это показатель у мужчин – 25,2% (p=0,009). ФИ была выявлена у 15,8% врачей-женщин и 12,9% врачей мужского пола (табл. 1).

Учитывая специализацию врачей, также были выявлены различия в показателях фаз эмоционального выгорания. Так, ФН у онкологов была выявлена в 21,2% случаев, что весомо больше по сравнению с врачами хирургического профиля – 4,5% (p=0,008). Показатель ФН у врачей скорой медицинской помощи (СМП) составил 18,8% и достоверно превышал показатель у врачей хирургического профиля (p=0,01). ФН у психиатров-наркологов отмечена в 16,3% случаев, что также превышает этот показатель у врачей хирургического профиля (p=0,02). Показатели данной фазы у врачей терапевтического профиля и акушеров-гинекологов составили 12,0 и 8,9% и не отличались от показателей других врачей. ФР была выявлена у онкологов в 51,5% случаев, что достоверно больше, чем у врачей хирургического (p=0,009) и терапевтического (p=0,04) профилей, показатели которых составили 25,4 и 31,3% соответственно. У психиатров-наркологов ФР составила 38,7%, у акушеров-гинекологов – 32,8% и у врачей СМП – 32,1%.

Таблица 1. Распространенность фаз синдрома эмоционального выгорания у врачей с учетом пола

Примечание. Статистическая значимость различий между группами: * – p<0,01.

У врачей СМП ФИ была выявлена в 26,4% случаев и превышала ФИ не только врачей хирургического профиля – 4,5% (p=0,0006), но и акушеров-гинекологов – 11,9% (p=0,04). При этом показатель ФИ у врачей хирургического профиля был ниже по сравнению с показателями врачей терапевтического профиля (16,8%; p=0,01), онкологов (18,2%; p=0,02) и психиатров-наркологов (15,0%; p=0,03).

Вполне вероятно, такие показатели обусловлены прежде всего специфическими условиями профессиональной деятельности: у врачей СМП – экстремальный режим работы (выезд на уличные драки, к инфицированным больным, врач СМП может стать объектом нападения со стороны преступников с наркотической зависимостью, такие случаи участились в последнее время), высокий темп действий, нарушение суточных и околосуточных ритмов; у психиатров и онкологов – необходимость ежедневного взаимодействия с хроническими больными, порой неизлечимыми и умирающими, что провоцирует развитие у них СЭВ. О наибольшей подверженности онкологов и психиатров-наркологов к развитию СЭВ указывают также данные И.А. Бердяевой и Л.Н. Войт; Л.Н. Юрьевой (2006); R. Tillet (2004).

Показатели распространенности эмоционального выгорания с учетом специализации врачей представлены в табл. 2.

Таблица 2. Распространенность синдрома эмоционального выгорания у врачей с учетом специализации, в %

Примечание. Статистическая значимость различий между группами: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.

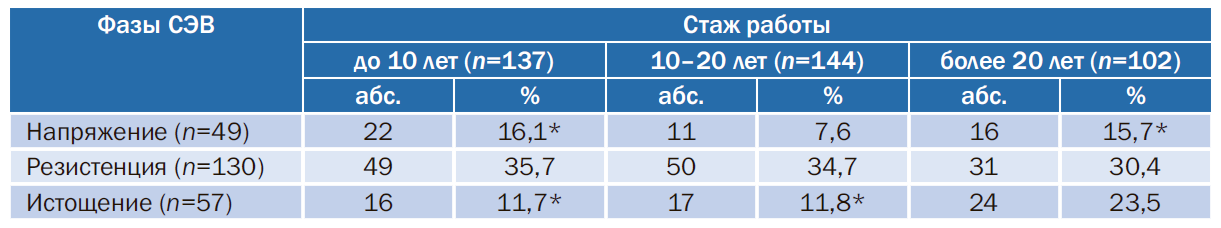

Анализ распространенности СЭВ с учетом стажа работы врачей показал, что ФН у врачей со стажем до 10 лет встречается в 16,1% случаев, достоверно чаще, чем у медицинских работников со стажем от 10 до 20 лет, чей показатель составил 7,6% (p=0,02). У врачей со стажем более 20 лет показатель ФН составил 15,7% и был выше показателя ФН у врачей со стажем работы от 10 до 20 лет (p=0,04). Показатели ФР у врачей были выражены в равной степени и составили 35,7% у респондентов со стажем до 10 лет; 34,7% – у врачей со стажем от 10 до 20 лет; 30,4% – у врачей со стаже свыше 20 лет. ФИ у врачей со стажем более 20 лет составила 23,5% и встречалась чаще, чем у врачей со стажем от 10 до 20 лет (11,8%; p=0,01) и менее 10 лет (11,7%; p=0,01) (табл. 3).

Таблица 3. Распространенность фаз синдрома эмоционального выгорания с учетом стажа работы врачей

Примечание. Статистическая значимость различий между группами: * – p<0,05.

Последние данные согласуются с тем, что с увеличением продолжительности профессионального стажа отмечаются более глубокие процессы выгорания – процессы эмоционального истощения. Кроме того, такие периоды профессиональной деятельности, как первые 5 лет работы и после 15 лет работы наиболее уязвимы в отношении развития эмоционального выгорания и профессионально обусловленных кризисов.

Таким образом, результаты данного исследования показали, что практически у каждого второго врача имеются признаки эмоционального выгорания – 67,6%, при этом у 10,5% врачей фазы находятся еще на стадии формирования, и лишь у 21,9% респондентов не выявлено признаков СЭВ, т.е. это здоровые, пока еще не подверженные профессиональной деформации личности медицинские работники. Это в свою очередь говорит о том, что большая часть врачей лечебных учреждений Забайкальского края подвержена воздействию психотравмирующих факторов, так или иначе связанных с профессиональной деятельностью.

Фазы напряжения и резистенции более выражены у врачей-онкологов, а истощения – у врачей СМП. Кроме этого, фаза напряжения чаще встречается у медицинских работников со стажем менее 10 и более 20 лет работы, а фаза истощения – у врачей, чей стаж превышает 20 лет.

Сведения об авторах

Говорин Николай Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России

Бодагова Екатерина Александровна – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России

Источник