Злокачественная параганглиома код мкб

Параганглиома – довольно редкое новообразование. Чаще всего встречается у людей молодого возраста. Находятся параганглиомы обычно на участках тела, имеющих клетки симпатической нервной системы, чаще всего вблизи крупных артерий. Локализуются в ухе, на черепе, шее, грудной клетке, в мочевом пузыре и в области малого таза. Зачастую местом образования параганглиом считается забрюшинное пространство, где развивается около 90% подобных опухолей. Также они образуются вдоль позвоночного столба, в области почек или вдоль аорты.

Параганглиома – довольно редкое новообразование. Чаще всего встречается у людей молодого возраста. Находятся параганглиомы обычно на участках тела, имеющих клетки симпатической нервной системы, чаще всего вблизи крупных артерий. Локализуются в ухе, на черепе, шее, грудной клетке, в мочевом пузыре и в области малого таза. Зачастую местом образования параганглиом считается забрюшинное пространство, где развивается около 90% подобных опухолей. Также они образуются вдоль позвоночного столба, в области почек или вдоль аорты.

Параганглиома среднего уха (ПСУ) формируется из гломусных телец, расположенных на стенке барабанной полости. Быстро развиваясь, ПСУ очень часто приводит к изменениям в мягких тканях барабанной перепонки и разрушению костных структур: нижних стенок барабанной полости, задней поверхности пирамиды левой или правой височной кости, наружной стенки сонной артерии. Кроме среднего уха, параганглиомы могут образоваться в глазнице, трахее, гортани и возвратном нерве.

Описание

Параганглиома формируется из параганглиев разнообразной локализации. Что такое параганглии? Это скопления клеток с гормональной активностью, имеющих общий генезис с ганглиями вегетативной нервной системы. Параганглии располагаются на различных участках тела и принимают участие в синтезе катехоламинов (природных гормонов, таких как адреналин, дофамин и прочие) и контролируют хеморецепцию (восприятие изменений уровня каких-либо веществ в окружающей среде).

Ведущие клиники в Израиле

Параганглии состоят из хромаффинных и нехромаффинных клеток. Хромаффинные состоят из симпатических узлов и вещества надпочечников. Нехромаффинные обычно располагаются в конечностях вблизи с кровеносными сосудами. Также бывают орбитальные, костномозговые и лёгочные параганглии.

Параганглиома (гломусная опухоль) представляет собой сосудистое переплетение с включением гломусных и хромаффинных клеток, обычно вовлекающая в опухолевый процесс кровеносные сосуды и каудальные черепные нервы. Зрелые новообразования обычно заключены в капсулу, но в некоторых случаях способны прорастать в прилежащие ткани.

Структура опухоли плотноэластическая, мелкодольчатая или волокнистая. Окраска параганглиомы зависит от степени фиброза, васкуляризации и содержания пигмента (меланин, липохром, гемосидерин), бывают беловато-серыми, светло-розовыми или желтовато-бурыми. Новообразование отличается медленным ростом, размеры могут быть самые разные, от 2-3 мм. до крупных опухолей.

Структура опухоли плотноэластическая, мелкодольчатая или волокнистая. Окраска параганглиомы зависит от степени фиброза, васкуляризации и содержания пигмента (меланин, липохром, гемосидерин), бывают беловато-серыми, светло-розовыми или желтовато-бурыми. Новообразование отличается медленным ростом, размеры могут быть самые разные, от 2-3 мм. до крупных опухолей.

Параганглиома характеризуется склонностью к внутрисосудистому распространению. Женщины заболевают в 5 раз чаще мужчин. Средний возраст больных составляет примерно 50 лет. Гломусные опухоли в медицинской практике встречаются нечасто, их доля меньше 1% от всех случаев доброкачественных опухолей головного мозга и на шее. В злокачественный вид переходит редко – в 5% случаев. Код по МКБ-10 каротидной параганглиомы D-35.

Обычно опухоли с локализацией на голове и шее распространяются из каротидного тельца, ярёмной луковицы (ярёмного гломуса), тимпанического сплетения, симпатических и базальных ганглиев. Особенно часто параганглиомы формируются на шее в области бифуркации (разделения) сонной артерии.

Важно! Параганглиомы особенно опасны тем, что вырабатывают адреналин, переизбыток которого в организме может привести к инфаркту, инсульту и другим тяжёлым сердечно-сосудистым болезням.

Причины

Причины, от которых в организме начинают развиваться параганглиомы той или иной формы, до настоящего времени точно не установлены. Но большинство учёных-медиков указывают на несколько предрасполагающих факторов, способных спровоцировать начало заболевания:

- наследственная (генетическая) предрасположенность по аутосомно-доминантному типу;

- хронические заболевания с частыми обострениями;

- заболевания, приводящие к гормональным нарушениям;

- длительный приём гормональных или стероидных препаратов;

- инфекционные заболевания;

- слабый иммунитет.

Единственным наиболее вероятным фактором развития параганглиомы является генетическое наследование заболевания. В случаях, когда болезнь предаётся по наследству, новообразование чаще всего бывает двусторонним.

Разновидности

Параганглиомы подразделяют на симпатические и парасимпатические. Симпатические производят катехоламины, а у парасимпатических новообразований гормональная активность отсутствует.

Параганглиомы подразделяют на симпатические и парасимпатические. Симпатические производят катехоламины, а у парасимпатических новообразований гормональная активность отсутствует.

Параганглиомы, в зависимости от клеточного строения, делят на хромаффинные и нехромаффинные.

У нехромаффинных опухолей имеется множество синонимов по тем или иным особенностям:

- по гистологическому строению – аденома, карциноид, альвеолярная опухоль, перителиома, эпителиоидноклеточная опухоль;

- по гистогенезу – гломус-ангиома, ангиоэндотелиома;

- по морфофункциональности исходной ткани – хемодектома, рецептома.

По эмбриогенезу параганглиев параганглиомы относятся к опухолям нейроэктодермального происхождения. Систематизация подобных новообразований не проведена. Классификацию имеют некоторые хеморецепторные опухоли, например, гломусы кожи или новообразования каротидных телец.

Расположение сосудов и клеток в параганглиомах разнообразно. По этому признаку они разделяются на три формы:

- альвеолярная;

- аденоматозная;

- ангиоматозная.

По локализации параганглиомы бывают:

- репродуктивных органов;

- предстательной железы;

- мочевого пузыря;

- малого таза;

- лёгкого;

- печени;

- средостения.

Подобные новообразования головы и шеи подразделяются на следующие виды:

-

среднего уха;

среднего уха; - ярёмного отверстия;

- височной кости;

- тимпаническая;

- аортальная;

- вагусная.

Более 90% параганглиом имеют доброкачественное развитие, остальные являются злокачественными (чаще всего симпатические). Злокачественная параганглиома развивается медленно, новообразованию характерен выраженный инфильтрирующий рост. Образует малоподвижный плотный узел. Метастазы появляются достаточно поздно, сначала в регионарные лимфатические узлы, а затем быстро развивается гематогенное метастазирование (по кровеносным сосудам в любые органы).

Симптомы

Симптоматика параганглиомы зависит от того, в каком месте находится новообразование.

К общим проявлениям заболевания можно отнести:

- частые головные боли;

- периодические головокружения;

- нарушения координации движения;

- тошнота и рвота;

- тахикардия или брадикардия;

- тремор рук и ног, часто дополняемый посинением конечностей;

- повышенное артериальное давление;

- покраснение лица или бледность кожи;

- резкое похудение;

- потливость;

- ощущение боли в животе и нарушения ЖКТ;

- нарушение функций мочеполовой системы;

- одышка;

- раздражительность, чувство беспокойства;

- ухудшение зрения и слуха, шум в ухе.

Параганглиома среднего уха считается особенно коварной, потому что её симптомы схожи с острым отитом или с полипами, что часто приводит к ошибочной диагностике. В результате больного лечат неправильно, и это приводит к тяжёлым осложнениям вплоть до полной потери слуха.

В случаях, когда параганглиома не имеет гормональной активности и не производит гормоны, её развитие часто протекает бессимптомно, а на поздних стадиях могут проявиться признаки сдавливания прилегающих тканей или органов. Типичным симптомом новообразования в мочевом пузыре считается повышение артериального давления при мочеиспускании, у большинства таких больных отмечается присутствие крови в моче.

Хотите узнать стоимость лечения рака за рубежом?

* Получив данные о заболевании пациента, представитель клиники сможет рассчитать точную цену на лечение.

Внимание! При наличии каких-либо признаков параганглиомы, необходимо срочно обращаться в медицинское учреждение. Своевременное выявление опухоли и правильное лечение намного улучшат прогнозы и дадут шанс на полное выздоровление.

Диагностика

Для диагностики параганглиомы назначается комплексное обследование:

- УЗИ;

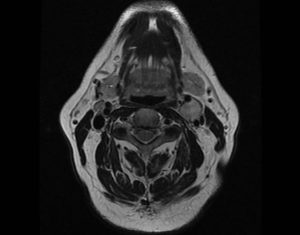

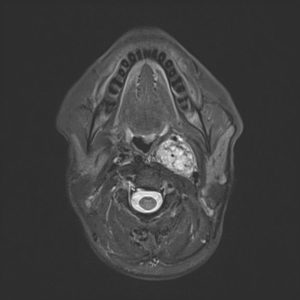

- КТ и МРТ;

- общий и развёрнутый биохимический анализ крови;

-

кровь на определение онкомаркеров;

кровь на определение онкомаркеров; - анализы, определяющие уровень гормонов в крови и моче;

- гистологическое исследование опухоли;

- офтальмоскопия;

- позитронно-эмиссионная томография.

Комплекс диагностики в случае необходимости может быть дополнен другими методами обследования в зависимости от анамнеза, клинической картины заболевания и показателей больного. При диагностике нужно дифференцировать параганглиому от ганглиомы и нейролеммомы (неврилеммома, шваннома, невринома).

Лечение

Лечение параганглиомы проводится тремя основными методами:

- радикальное хирургическое вмешательство – чтобы упростить операцию проводится блокада кровоснабжения опухоли (эмболизация), после чего производят резекцию;

- стереотаксическая радиохирургия – неинвазивное лечение радиацией;

- лучевая терапия – применяется в качестве дополнительного лечения при резекции опухоли или как основное лечение для неоперабельных и пожилых больных.

Тотальное удаление новообразования в большинстве случаев способствует полному выздоровлению больного. Послеоперационные осложнения могут возникнуть, если опухоль очень большого размера или в крови пациента высокий уровень норадреналина. Осложнения после хирургической операции: кровотечения и инфицирование раны.

Применяются как традиционные открытые операции, так и малоинвазивные эндоскопические вмешательства. Выбор способа операции зависит от локализации опухоли, степени её развития, общего состояния больного и наличия сопутствующих заболеваний. Эндоскопические операции проводятся при полостной локализации опухоли (гортани, носовой полости и прочее). Преимуществом эндоскопического метода является малая травматичность, отсутствие осложнений в виде кровотечения и повреждения органов. Такая операция легче переносится пациентом, восстановительный этап намного короче, чем при открытой операции.

Лучевая терапия рекомендуется при тяжёлом состоянии больного или при неоперабельности новообразования. Применяется в виде современного инновационного метода — радиохирургии. Принципом лечения является облучение новообразования с разных сторон тонким пучком радиации.

Радиохирургия позволяет свести к минимуму воздействие радиации на здоровые ткани и органы, и направить всё радиационное облучение непосредственно на опухоль.

Процедура проходит под контролем МРТ или КТ. К радиохирургии относятся такие методы, как новалис и кибер-нож. Основные преимущества этого метода — отсутствие анестезии при проведении операции и абсолютная неинвазивность. Благодаря компьютерному управлению пучком радиации достигается большая точность направленности на опухоль.

Процедура проходит под контролем МРТ или КТ. К радиохирургии относятся такие методы, как новалис и кибер-нож. Основные преимущества этого метода — отсутствие анестезии при проведении операции и абсолютная неинвазивность. Благодаря компьютерному управлению пучком радиации достигается большая точность направленности на опухоль.

Применение радиохирургии не требует специальной подготовки больного, который быстро восстанавливается после операции. После процедуры пациент может сразу пойти домой. Результат от применения радиохирургии проявляется не сразу, на это обычно требуется несколько недель. Противопоказанием к радиохирургии считается большой размер опухоли. В особо тяжёлых случаях проводится консервативная симптоматическая терапия.

Пациенты с параганглиомой после лечения должны периодически обследоваться, так как новообразование может рецидивировать и метастазировать. После радикального лечения опухоли доброкачественного характера, возможно излечение. При злокачественном варианте новообразования прогноз неблагоприятный.

Источник

Параганглиома среднего уха – это доброкачественная опухоль, сформированная из нехромаффинных параганглиев, расположенная на медиальной стенке барабанной полости. К основным клиническим проявлениям заболевания относятся снижение слуха, пульсирующий шум в ушах, неврологическая симптоматика. Высокой информативностью в диагностике параганглиомы обладают микроотоскопия, рентген и компьютерная томография височной кости, магнитно-резонансная томография. Основное лечение включает проведение хирургического вмешательства, лучевой терапии. В случаях, когда операция не показана, могут быть назначены симптоматические средства (НПВС, анальгетики).

Общие сведения

Параганглиома (гломусная опухоль, нехромаффиннная параганглиома, хемодектома, гломангиома) среднего уха – одна из доброкачественных опухолей головы и шеи, поражающая преимущественно барабанную полость, сосуды, нервы. Впервые была описана в 1941 году американским профессором анатомии С. Гилдом. Гломусная опухоль встречается с частотой 1:300000, является одним из самых распространённых доброкачественных образований среднего уха. Известно, что женщины болеют в 5-7 раз чаще мужчин. Основные симптомы заболевания манифестируют в возрасте 55-60 лет, у детей и подростков такая патология обнаруживается крайне редко.

Параганглиома среднего уха

Причины

В настоящее время причины развития гломангиомы достоверно неизвестны. Выявлено, что она может возникать спонтанно под действием внешних воздействий среды на организм человека или же наследоваться по аутосомно-доминантному типу от родителей. За развитие наследственных форм болезни отвечают мутации генов, участвующих в кодировании B, C, D ферментно-митохондриального комплекса сукцинат-дегидрогеназы. Опухоль может входить в структуру генетических заболеваний (синдром МЭН 2А типа, болезнь Гиппеля-Линдау).

Спорадическая хемодекома формируется у людей в возрасте 40-50 лет. На её развитие могут оказывать влияние инфекционные заболевания, бесконтрольный приём стероидов и гормональных контрацептивов, аутоиммунные болезни. Также причиной возникновения образования из параганглиев могут стать любые состояния, приводящие к изменению работы эндокринной системы. К ним относят беременность, патологии яичников, щитовидной железы.

Патогенез

Параганглиома образуется из гломусных телец, которые располагаются во внешней оболочке луковицы яремной вены, в области мыса, по ходу ветвей языкоглоточного, блуждающего нерва, а также в пирамиде височной кости. Эти клетки представляют собой хеморецепторы и реагируют на различные стимулы путем синтеза гормонов. При развитии опухолевого перерождения клеток образование биологически активных веществ происходит постоянно.

Элементы АПУД-системы могут продуцировать катехоламины и пептидные гормоны. В процессе роста доброкачественное образование проникает в барабанную полость, заполняет её, постепенно нарушая целостность барабанной перепонки, повреждая прилежащие сосуды и нервы. По мере разрастания гломусная опухоль может выступать в наружный слуховой проход.

При гистологическом исследовании выявляются крупные округлые клетки с явлениями секреторной активности (образование в цитоплазме вакуолей, наличие в ней гранул). Клетки опухоли формируют клубочки, вдающиеся в просвет сосудов. Соединительная ткань параганглиомы представлена коллагеновыми волокнами, синусоидными капиллярами. Участки между клетками заполнены мелкозернистым веществом, образующим гомогенную массу.

Симптомы

У большинства пациентов с параганглиомой среднего уха клиническая картина развивается постепенно и связана с повреждением внутричерепных нервов. Больные жалуются на снижение остроты слуха, периодически возникающий звон в ушах. Он имеет пульсирующий характер, может усиливаться при наклонах вниз или резких движениях головой. Эти симптомы связаны не только с разрушением лабиринта, но и с компрессией улиточной части преддверно-улиткового нерва.

Если опухоль выходит в просвет слухового прохода, она часто травмируется, что сопровождается незначительными кровянистыми выделениями, которые остаются на подушке и волосах после сна. В некоторых случаях пациенты жалуются на периодическое повышение артериального давления. Это напрямую связано с избыточным образованием биологических веществ, увеличивающих тонус сосудов.

Общая неврологическая симптоматика при гломусном новообразовании характеризуется развитием постоянных головных болей диффузного характера, слабостью, усталостью. Наблюдается снижение работоспособности, ухудшается память и концентрация. При поражении преддверной части VIII черепного нерва страдает вестибулярный аппарат. Развивается нистагм, могут возникать головокружения и обморочные состояния.

Осложнения

Без лечения гломангиома прогрессирует, что способствует потере слуха, развитию псевдобульбарного синдрома, неврита лицевого нерва. Это может привести к тяжёлым неврологическим расстройствам. Находящееся в просвете слухового прохода образование легко травмируется, в области повреждения может возникнуть инфекция. При нарушении целостности сосудов гломусной опухоли возникает внутреннее кровотечение в полость черепа. В редких случаях (менее 5%) происходит перерождение доброкачественной опухоли в злокачественную с последующим метастазированием.

Диагностика

Диагноз параганглиомы среднего уха ставится на основании жалоб больного, данных осмотра врача-отоларинголога, инструментальных и лабораторных исследований. В рамках диагностических мероприятий показана консультация невролога. К основным методикам, применяемым для верификации диагноза, относят:

- Физикальное обследование. При осмотре в наружном слуховом проходе обнаруживается образование, напоминающее полип, которое обладает контактной кровоточивостью. Показательным является положительный симптом пульсации при введении воронки в слуховой проход. Использование микроотоскопии позволяет выявить контуры параганглиомы в виде бордового пятна за барабанной перепонкой.

- Неврологические исследования. Для определения характера поражения нервов используется электронейромиография: она регистрирует снижение скорости проведения нервных импульсов. Функцию вестибулярного аппарата оценивают с помощью обертовой пробы, пробы Ромберга.

- Исследование функции органов слуха. С этой целью проводятся камертональные пробы. Чаще выявляется нейросенсорная тугоухость, связанная с повреждением слухового нерва. Аудиометрия позволяет оценить остроту слуха, снижающуюся при развитии доброкачественной хемодектомы.

- Генетическое обследование. У всех пациентов с параганглиомой обязательно собирается семейный анамнез, чтобы установить наследственную предрасположенность и составить родословную. Полимеразная цепная реакция с ДНК пациента обнаруживает мутации в геноме, отвечающие за развитие опухолевого процесса.

- Лабораторные исследования. Биохимическое исследование крови и мочи позволяет оценить уровень метаболитов катехоламинов. Их повышение указывает на избыточное образование этих биологических веществ и является косвенным доказательством наличия нехромаффинного образования.

- Инструментальные исследования. Чтобы определить характер поражения, размеры и локализацию патологического образования, используют рентгенографию, КТ височной кости. Магнитно-резонансное исследование позволяет определить степень повреждения венозных и артериальных сосудов головы . Ангиография используется непосредственно перед оперативным вмешательством и выявляет источники кровоснабжения гломангиомы.

Дифференциальный диагноз параганглиомы на начальной стадии проводится с отосклерозом, аневризмой сонной артерии, средним отитом. При повреждении нервов патологию необходимо дифференцировать с параличом гортани, гемангиомой, невритом лицевого нерва. Реже дифдиагностика осуществляется с невриномой преддверно-улиткового нерва, холестеатомой среднего уха, черепно-мозговой травмой.

Лечение параганглиомы среднего уха

Хирургическое лечение хемодектомы проводится в отделении отоларингологии. Больному необходимо соблюдать палатный режим, а также придерживаться диеты с большим содержанием белков, витаминных и минеральных комплексов. К основным методам лечения относятся:

- Лучевая терапия. Использование гамма-ножа, кибер-ножа, линейного и протонного ускорителя позволяет удалить опухолевые клетки и предотвратить дальнейший рост образования. Радиохирургия может быть использована в качестве дополнения к хирургическому лечению или в форме монотерапии у пожилых пациентов.

- Хирургическое вмешательство. Операция проводится как традиционным открытым методом, так и с помощью эндоскопического оборудования. Перед ней осуществляется эмболизация источников кровоснабжения опухоли, способствующая деваскуляризации патологического образования. Гломангиома полностью или частично удаляется вместе с изменёнными тканями, восстанавливается целостность височной кости. При необходимости осуществляется реконструкция барабанной перепонки.

- Симптоматическая терапия. При неоперабельной параганглиоме с целью облегчения общего состояния пациентам назначают анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты. Для компенсации тугоухости используются классические слуховые аппараты.

Прогноз и профилактика

При своевременном удалении параганглиомы среднего уха прогноз для жизни и здоровья пациента благоприятный. Уже в первую неделю после оперативного вмешательства наблюдается исчезновение основных симптомов, нормализуется слух. При необоснованном отказе от хирургического лечения существует вероятность развития опасных для пациента осложнений. Профилактика развития параганглиомы сводится к проведению генетического исследования у людей, входящих в группу высокого риска, а также к защите организма от неблагоприятных воздействий внешней среды в течение жизни.

Источник