Знаменитые люди с синдромом жильбера

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Синдром Жильбера: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Синдром Жильбера (непрямая гипербилирубинемия), или семейная доброкачественная гипербилирубинемия носит наследственный характер и, соответственно, имеет пожизненное течение. Заболевание относится к хроническим патологиям печени и отличается чередованием периодов ремиссии и эпизодов желтухи, которые, как правило, провоцируются какими-либо факторами.

Синдром Жильбера манифестирует у подростков в период пубертата. У мужчин встречается в 3-4 раза чаще, чем у женщин.

Причины появления синдрома Жильбера

Непосредственной причиной развития синдрома Жильбера является нарушение обмена билирубина, вызванное мутацией в гене UGT1A1, который кодирует фермент (белок) уридиндифосфат (УДФ) – глюкуронилтрансферазу. Этот белок работает в клетках печени (гепатоцитах), а основная его функция – преобразование билирубина.

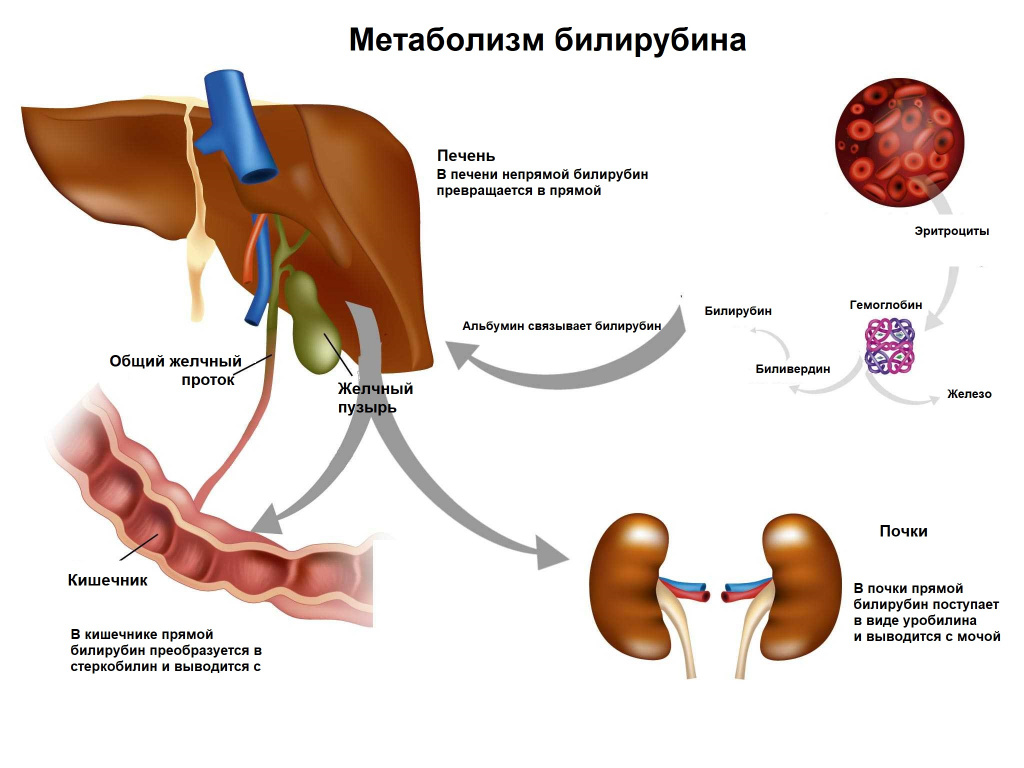

Выделяют две разновидности билирубина: прямой и непрямой.

Непрямой билирубин при накоплении в больших количествах достаточно токсичен для организма.

И именно непрямой билирубин способен накапливаться в коже, вызывая ее желтую окраску.

Основным источником непрямого билирубина являются разрушенные красные кровяные тельца (эритроциты). У взрослого человека длительность жизни эритроцита составляет около 120 дней, после чего старые клетки разрушаются и им на смену приходят новые. Непрямой билирубин, высвобождающийся из разрушенного эритроцита, связывается с белком крови альбумином и переносится в печень. Здесь непрямой билирубин захватывается гепатоцитом, преобразуется при помощи УДФ- глюкоронилтрансферазы в прямой билирубин и выделяется из печени с желчью в просвет кишечника. Таким образом, вредный для организма непрямой билирубин обезвреживается и выводится.

У людей, страдающих синдромом Жильбера, нарушается процесс преобразования билирубина, в результате чего у них умеренно повышается уровень непрямого билирубина. В большинстве случаев заболевание не представляет опасности для здоровья человека, но вызывает пожелтение кожи, слизистых и склер глаз.

Классификация заболевания

Как таковой классификации синдрома Жильбера не существует. Однако для врача становится критически важным исключить другие виды желтухи, которые могут быть признаками значительно более грозных заболеваний, нежели синдром Жильбера.

По причине развития выделяют:

- желтухи гемолитические,

- желтухи печеночные,

- желтухи механические.

Синдром Жильбера относится к печеночному типу желтухи, поскольку связан с нарушением работы печени по утилизации непрямого билирубина.

Симптомы синдрома Жильбера

Для заболевания характерно пожелтение кожи, слизистых и склер глаз, которое может иметь различную степень выраженности и носит волнообразный характер.

Эпизоды обострения могут быть спровоцированы различными внешними и внутренними факторами. Типичные эпизоды желтухи могут сопровождаться тяжестью и болями в правом подреберье, что связано с нарушением оттока желчи из-за изменения ее состава. По той же причине отмечаются признаки нарушения пищеварения, например, изменение характера стула, появление отрыжки, усиление газообразования. В некоторых случаях наблюдаются астеновегетативные проявления – подавленное настроение, быстрая утомляемость, плохой сон, головокружение.

Диагностика синдрома Жильбера

При развитии у пациента желтухи наряду с клиническим анализом крови с подсчетом лейкоцитарной формулы назначают биохимический анализ крови.

В данном анализе врача в первую очередь будут интересовать печеночные маркёры: общий белок, альбумин, аланинаминотрансфераза (АлАТ), аспартатаминотрансфераза (АсАТ), билирубин и его фракции, гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ), щелочная фосфатаза (ЩФ).

Общий белок (в крови) (Protein total)

Синонимы: Общий белок, общий белок сыворотки крови. Total Protein, Serum Тotal Protein, Total Serum Protein, TProt, ТР.

Краткая характеристика определяемого вещества Общий белок в крови

Важнейший показатель белкового обмена.

Белки плазмы крови выполняют множество…

310 руб

Альбумин (в крови) (Albumin)

Синонимы: Альбумин человека; Альбумин крови; Сывороточный альбумин.

Albumin; ALB; Serum albumins; Albumin Blood Test.

Краткая характеристика определяемого аналита Альбумин

Основной белок плазмы крови.

Синтез альбумина происходит в печени. Относительная молекулярная масса ал…

355 руб

Билирубин общий (Bilirubin total)

Синонимы: Общий билирубин крови, общий билирубин сыворотки. Total bilirubin, TBIL.

Краткая характеристика определяемого вещества Билирубин общий

Желтый гемохромный пигмент, образуется в результате распада гемоглобина, миоглобина и цитохромов в ретикулоэндотелиальной системе селезен…

300 руб

Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct)

Синонимы: Прямой билирубин; конъюгированный билирубин; связанный билирубин. Direct bilirubin, Conjugated bilirubin.

Краткая характеристика определяемого вещества Билирубин прямой

Фракция общего билирубина крови, образующаяся в результате процессов конъюгирования свободного билирубина в печени. …

305 руб

Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase)

Синонимы: Гамма-глютаматтранспептидаза, гамма-глютаматтрансфераза, гамма-глутаматтранспептидаза, гамма-глутаматтрансфераза, ГГТП. Gamma-glutamyl transferase, Gamma-glutamyl transpeptidase, GGTP, Gamma GT, GTP.

Краткая характеристика определяемого вещества Гамма-глутамилтранспептидаза

Микрос…

305 руб

Фосфатаза щёлочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP)

Синонимы: Фосфатаза щёлочная, ЩФ ALK PHOS, ALP, ALKP, alkaline phosphatase.

Краткая характеристика определяемого вещества Фосфатаза щёлочная

Фермент, участвующий в реакциях обмена фосфорной кислоты, с оптимумом рН 8,6-10,1.

Катализирует гидролиз сложных эфи…

305 руб

Чтобы исключить другие заболевания печени проводится исследование на наличие маркеров гепатита А (anti-HАV IgM/IgG), гепатита В (HBsAg), гепатита С (anti- HCV-total).

Anti-HAV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита А)

Иммуноглобулины класса М, характерны для острого периода гепатита А.

Функции. Антитела класса IgМ практически всегда обнаруживаются уже в начале проявления клинических симптомов, достигают пика концентрации в течение месяца, персистируют в крови 3 – 6 месяцев и снижаются до неопределяемого…

920 руб

Anti-HAV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита А)

Маркёр прошлой инфекции вирусом гепатита А или вакцинации против вируса гепатита А.

Антитела класса IgG против вируса гепатита А появляются в ходе инфекции вскоре после антител класса IgM и сохраняются после перенесённого гепатита А пожизненно, обеспечивая стойкий иммунитет. Наличие в крови человека…

740 руб

Anti-HBс IgМ (антитела класса IgМ к HB-core-антигену вируса гепатита B)

Серологический маркёр острого процесса. Определяет присутствие антител класса M к HBcoreAg

Антитела к HBсore антигену класса М начинают вырабатываться в период первого появления клинических симптомов гепатита В и сохраняются до периода выздоровления.

Особенности инфекции. Гепатит B…

870 руб

Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C)

Показатель, характеризующий наличие антител (независимо от класса М и G) к вирусу гепатита C.

Внимание. При положительных и сомнительных реакциях, срок выдачи результата может быть увеличен до 3-х рабочих дней.

Антитела класса М начинают вырабатываться через 4 …

595 руб

Поражение печени и желчных путей могут вызывать некоторые простейшие, например печеночный сосальщик. Для исключения данного заболевания проводят исследование кала на яйца глистов.

Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов,helminth eggs)

Синонимы: Анализ кала на яйца глистов.

Ova and Parasite Exam; O&P, PRO stool; Stool O & P test.

Краткое описание исследования «Анализ кала на яйца гельминтов»

Гельминты (глисты) – паразитические черви, вызывающие группу болезней, называемых гельминтозами. Чаще …

465 руб

С целью визуализации структуры печени и желчных протоков проводят ультразвуковое исследование органов брюшной полости. В ходе этого исследования также исключают одно из осложнений синдрома Жильбера – желчнокаменную болезнь.

Подтверждают синдром Жильбера при помощи молекулярно-генетического исследования и выявления мутации гена UGT1A1.

Синдром Жильбера, UGT1A1

Исследование промоторной области гена уридиндифосфатглюкуронидазы 1 (количество TA-повторов).

Тип наследования.

Аутосомно-рецессивный.

Гены, ответственные за развитие заболевания.

UGT1A1 (UDP-GLYCOSYLTRANSFERASE 1 FAMILY, POLYPEPTIDE A1).

Ген расположен на хромосоме 2 в регионе 2q37.1.

…

3 400 руб

К каким врачам обращаться

Первым врачом, к которому обращаются при появлении желтухи и других симптомов синдрома Жильбера, является

терапевт

или

педиатр

. После тщательного обследования и исключения других заболеваний он направит пациента к генетику,

гастроэнтерологу

или гепатологу (врачу, который занимается диагностикой и лечением болезней печени).

Лечение синдрома Жильбера

Поскольку заболевание имеет в абсолютном большинстве случаев доброкачественный характер, специфического лечения, как правило, не требуется.

Пациенту необходимо соблюдать рациональную диету, придерживаться режима питания для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря.

В некоторых случаях может быть показан прием препаратов, улучшающих отделение желчи, нормализующих ее состав, а также влияющих на работу печени.

Осложнения

Наиболее распространенным осложнением синдрома Жильбера является образование желчных камней. Это связано с недостаточным количеством желчных пигментов в составе желчи. Камни могут образовывать пролежни в желчных протоках, что чревато их разрывом или образованием свищей. Наличие желчных камней является показанием для консультации хирурга.

Профилактика синдрома Жильбера

Профилактические мероприятия при синдроме Жильбера направлены на предупреждение желтушных кризов и желчнокаменной болезни. С этой целью пациенту рекомендовано воздерживаться от избыточных физических нагрузок, исключить из рациона питания консервированную, жареную, жирную и слишком пряную пищу.

Важно помнить, что прием некоторых лекарственных препаратов также может спровоцировать развитие эпизодов желтухи. Однако в каждом конкретном случае врач совместно с пациентом определяет необходимость приема таких медикаментов, так как зачастую польза от них значительно выше, нежели угроза развития желтухи.

Желтуху может спровоцировать любое инфекционное заболевание, протекающее с лихорадкой, поэтому методы специфической (вакцинация) и неспецифической (общеукрепляющие мероприятия, закаливание, соблюдение правил личной гигиены и т.д.) профилактики инфекционных заболеваний снижают риск развития эпизодов желтухи.

Стоит помнить, что синдром Жильбера может иметь более тяжелое течение на фоне различных заболеваний печени, например алкогольной болезни печени, вирусных гепатитов.

В связи с этим должны быть приняты меры по их профилактике и своевременному лечению.

С целью профилактики основного осложнения синдрома Жильбера – желчнокаменной болезни – необходимы регулярные скрининговые обследования с проведением биохимического анализа крови и, при необходимости, ультразвукового исследования органов брюшной полости. Раннее начало консервативной терапии при появлении первых признаков сгущения желчи может предупредить образование камней в желчных путях и избавить от операции по поводу их удаления.

Источники:

- Клинический протокол диагностики и лечения синдрома Жильбера. Министерство здравоохранения РК. 2014.

- Детские болезни: Учебник для вузов / под ред. Н.П. Шабалова. – в 2 т. – 2015.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Информация проверена экспертом

Лишова Екатерина Александровна

Высшее медицинское образование, опыт работы – 19 лет

Поделитесь этой статьей сейчас

Похожие статьи

Гепатит С

Гепатит С: причины появления, классификация, симптомы, диагностика и способы лечения.

Анемии

Анемии: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Аскаридоз

Аскаридоз – причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Источник

00:00

Оксана Михайловна Драпкина, профессор, доктор медицинских наук:

– В нашей секции «Гепатология» профессор Рейзис Анна Романовна. Синдром Жильбера.

Обычно очень много вопросов вызывает.

«Синдром Жильбера. Современные воззрения, исходы и терапия».

Ара Романовна Рейзис, профессор, доктор медицинских наук:

– Дорогие коллеги.

Существуют заболевания, которые сквозной линией проходят через всю жизнь человека – от детства и отрочества до самых преклонных лет. На этом пути попадают в поле зрения врачей самых разных специальностей, очень широкого круга врачей. Важно, чтобы этот широкий круг был в курсе того нового, что происходит в наших представлениях об этом заболевании.

К таким заболеваниям относится синдром Жильбера (СЖ). С тех пор как в 1901-м году Августин Жильбер описал этот синдром, прошло более века. За это время появилось много нового в наших представлениях об этом заболевании. Именно в аспекте этого нового мне и хочется сегодня представить эту патологию.

С институтских времен мы помним, что это такое. Синдром Жильбера – то наследственное нарушение обмена билирубина, которое состоит в недостаточности его глюкуронирования (обязательного для его поступления в желчевыводящие пути) и развитии в связи с этим доброкачественной неконьюгированной гипербилирубинемии.

Мы знаем также тот набор клинических и лабораторных критериев, которые всегда лежали в основе постановки этого диагноза нами. Известно, что он выявляется в основном у подростков в препубертатном и пубертатном возрасте. Чаще всего в семье мы имеем некие данные о наследственной семейной предрасположенности к этому синдрому.

Как правило, интенсивность желтухи небольшая. Максимум – субиктеричность кожи и иктеричность склер. Появление или усиление желтухи часто связано с интеркурентными заболеваниями или с голоданием, физическим или психоэмоциональным перенапряжением. А также с применением ряда лекарств. Особенно так называемых аглюконов, сульфамидов, группы салицилатов. Об этом мы будем говорить чуть дальше более подробно.

Чаще всего гепатомегалия отсутствует либо незначительная. В лабораторных тестах повышение билирубина в 2-5 (редко более) раз за счет преимущественно свободной фракции. При нормальной активности трансаминаз и отсутствии маркеров вирусных гепатитов и данных за гемолитическую анемию.

Такого набора клинико-лабораторных данных нам бывало достаточно, чтобы диагностировать этот синдром.

03:24

Последнее время ситуация изменилась в том смысле, что мы получили возможность объективного генетического анализа, который подтверждает или не подтверждает этот диагноз.

Стало известно генетическое лицо СЖ, которое заключается в том, что в промоторной области кодирующего фермента глюкуронил-трансферазы происходит мутация. Она заключается в ди-нуклеотивной вставке тирозин-аргинин. Эта вставка повторяется различное число раз. В зависимости от этого мы имеем либо классический вариант СЖ, либо его вариации (аллели).

Возможность объективного подтверждения этого диагноза, объективной его постановки во многом коренным образом изменила наши представления об этом синдроме. Изменила некоторые мифы, которые были достаточно устойчивы на протяжении всего века, что мы знакомы с этим синдромом.

Первое – распространенность СЖ. Считалось, что это достаточно редкое заболевание. С помощью генетического диагноза стало очевидно, что это достаточно частое заболевание. От 7% до 10% Земного шара страдают СЖ. Это каждый десятый. Для наследственного заболевания это необычайная частота.

В африканской популяции до 36%. В нашей популяции (европейской и азиатской) 2-5%. В нашей стране и в нашей популяции происходит учащение постановки этого диагноза.

(Демонстрация слайда).

Данные нашей клиники, где с СЖ мы встречаемся как с объектом дифференциальной диагностики вирусного гепатита. За 20 лет мы имеем (с 1990-х годов до нынешнего времени) рост частоты постановки этого диагноза более чем в 4 раза.

Второй миф, который уходит в прошлое с возможностью генетической постановки диагноза СЖ. Это миф о том, что СЖ – это, прежде всего, желтуха. Это совершенно необязательный симптом для СЖ. Это лишь верхушка, видимая часть айсберга. Основная часть больных СЖ не имеет желтухи или проявляет ее в каких-то особых жизненных ситуациях. Это совсем не обязательный симптом, что тоже очень важно.

07:10

Третий миф, с которым мы должны в наше время расстаться. Миф о том, что СЖ – заболевание совершенно безобидное. Мы привыкли к тому, что это так и есть. Он не ведет к фиброзированию или переходу в цирроз печени. В связи с этим он не требует нашего внимания.

На самом деле в последнее время выяснилось, что он вносит очень серьезную лепту в развитие и частоту развития желчнокаменной болезни (ЖКБ) в мире. В частности, ряд исследований об этом говорит достаточно масштабно.

Генетическое исследование 2009-го года, где около двухсот пациентов с ЖКБ и около 150-ти пациентов без таковой были обследованы генетически на СЖ. Выяснилось с высокой достоверностью, что среди тех, кто имеет СЖ, существенно чаще встречается ЖКБ.

В 2010-м году появилось еще более масштабное исследование. Это мета-анализ целого ряда исследований. Оно охватывает около трех тысяч пациентов с ЖКБ и около полутора тысяч пациентов без нее. Выяснилось, что пациенты, у которых генетически подтвержден СЖ, имеют полный риск ЖКБ. Главным образом, этот привар имеют мужчины.

Женщины вообще чаще страдают ЖКБ в силу гормонального устройства, эстрогенов и так далее. Мужчины же попадают в эту категорию, главным образом, если имеют СЖ. Увеличение ЖКБ у мужчин при СЖ происходит на 21%.

Еще одно новое направление, совершенно новый аспект в наших современных представлениях о СЖ. Этот тот факт, что изучение особенностей метаболизма лекарств на фоне СЖ легло в основу возникновения совершенно нового направления в фармакологии. Так называемые фармакогенетики, которые имеют огромное значение для разработки лекарственных средств и их практического использования.

Многие лекарства, так называемые аглюконы для того, чтобы быть выведенными из организма и вообще пройти свой путь метаболизма в организме, должны также соединиться с глюкуроновой кислотой, как билирубин. Нагружают тот же самый фермент – глюкуронил-трансферазу.

Соответственно, билирубин из связи с глюкуроновой кислотой вытесняют. Нарушают его выведение в желчные канальцы, в результате чего и появляется желтуха.

10:57

При разработке и испытании целого ряда препаратов на большом контингенте пациентов фармакологи столкнулись с тем, что ряд пациентов выявляют выраженную желтуху. Это могло трактоваться как истинная гепатотоксичность препарата, что иногда бросало тень на весьма важные и перспективные препараты, существенные для соответствующей категории больных.

Работа 2011-го года показывает, как при испытании «Токсилизумаба» (“Tocilizumab”) – перспективного препарата, применяемого при ревматоидном артрите, у двух пациентов был высокий подъем уровня билирубина. Когда же этих пациентов обследовали, то оказалось, что у обоих этих пациентов (и только у них из всех участвующих в испытании) оказался генотип, характерный для СЖ.

Это вывело этот препарат из под подозрения в плане истинной гепатотоксичности.

Но количество соответствующих публикаций множится. Вот еще одно указание на это. При таком заболевании как акромегалия сейчас нередко бывает устойчивость к соматостатину. Новый препарат, который при этом испытывался, показал высокую степень, высокую частоту развития желтухи. Выяснилось, что у всех этих пациентов был СЖ.

Значительно более близкий нам пример – это противовирусная терапия хронического гепатита С интерферонами с «Рибавирином» (“Ribavirin”). Такая же картина. Два пациента дали подъем уровня билирубина в 17 раз. Но оказалось, что именно у этих двух пациентов имеется СЖ. Отмена «Рибавирина» привела к нормализации билирубина. Дополнительной тени на «Рибавирин» не бросило.

До сих пор речь шла преимущественно о данных мировой литературы. Хочу привести собственные данные за 20 лет детской клиники. Мы за это время наблюдали 181-го ребенка и подростка с СЖ. Выяснилось, что очень высокий процент этих пациентов (более половины из них) имели дискинезию желчевыводящих путей со сладж-синдромом и без такового, имели развитие ЖКБ, при том, что это дети.

Но особенно важные и интересные сведения мы получили тогда, когда своих пациентов разделили на две группы, на два десятилетия: 1992 – 2000 годы и 2001 – 2010 годы. Эти десятилетия отличались тем, что на первом этапе они не получали препаратов «Урсодезоксихолиевой кислоты» (“Ursodeoxycholic acid”). Или получали по показаниям, когда мы уже имели развившуюся картину поражения билиарного тракта.

У этих пациентов нормальное состояние билиарного тракта было только у 11,8% детей. У 76,5% имелась дискинезия желчевыводящих путей, почти у половины из них со сладж-синдромом. Почти у 12% детей уже развившаяся ЖКБ.

15:40

На втором этапе (второе десятилетие) 105 пациентов. Уже начиная с первых шагов, как только ставился диагноз СЖ, проводили превентивные курсы «Урсодезоксихолиевой кислоты» (УДХК) два раза в год в виде препарата «Урсосан» (“Ursosan”), с которым мы работаем уже много лет.

Результаты. У этих пациентов почти в 65% случаев нормальное состояние билиарного тракта. Количество больных с ЖКБ сократилось в 4,5 раза (до 2,8%).

Это говорит о том, что все-таки СЖ заслуживает нашего внимания и некоторого терапевтического воздействия. Оно направлено на снижение общего уровня билирубина, как непрямого, свободного для уменьшения общей интоксикации (поскольку непрямой билирубин токсичен для нервной системы). А также снижение прямого связанного билирубина для предотвращения поражений билиарного тракта.

Что мы для этого сегодня имеем. В плане снижения уровня непрямого билирубина по-прежнему применяется препарат «Фенобарбитал» (“Phenobarbital”). Известно, что он имеет некую способность повышения активности глюкуранил-трансфераз. Благодаря этому в какой-то степени снижается уровень непрямой гипербилирубинемии и уменьшается интоксикация, влияние на центральную нервную систему (ЦНС).

Для того чтобы уменьшить или предотвратить поражение билиарного тракта, мы считаем правильным применение УДХК («Урсосан», в частности). Она, по нашим данным, существенно уменьшает или даже предотвращает осложнения со стороны билиарного тракта, включая ЖКБ.

18:17

(Демонстрация слайда).

Здесь есть стрелочка от УДХК к уменьшению влияния на ЦНС. Нам попались на глаза любопытные данные пока экспериментальных исследований. Они говорят о том, что УДХК способна уменьшить чувствительность нервных клеток к поражающему действию непрямого билирубина.

Культура нервных клеток крысы (астроциты и нейроны) инкубировались с непрямым билирубином или с непрямым билирубином в присутствии УДХК. В случае инкубации моно имелось повышение апоптоза в 4-7 раз в этих клетках.

В случае, когда они инкубировались непрямым билирубином в присутствии УДХК, шла существенная защита (60%). Снижение уровня апоптоза менее 7%.

Таким образом, лечение СЖ на сегодня, как нам представляется, что должно в себе содержать. Что касается диетических ограничений, то они могут быть связаны только с возможной фолий-патией и носить такой характер. Достаточно строгими они быть не должны, но в порядке здорового образа жизни.

Что касается второго пункта – режим щажения – он очень важен. Пациенты должны об этом хорошо знать. Физическое и психоэмоциональное перенапряжение чрезвычайно неблагоприятно и напрямую приведет к пожелтению.

Очень важным пунктом является медикаментозное щажение – минимизация лекарственных воздействий по всем направлениям. В первую очередь, это касается глюкокортикостероидов, которые являются прямыми аглюконами. Салицилаты – вся группа. Сульфаниламиды. «Диакарб» (“Diacarb”), достаточно часто применяющийся. «Ментол» (“Меnthоlum”) и целый ряд других препаратов.

Вообще на знамени пациента с СЖ должно быть написано: «Минимизация лекарственных воздействий».

Что касается лекарственной терапии самого синдрома, то «Фенобарбиталом» в возрастной дозировке пользуются только в случаях высокого подъема билирубина (выше пяти и более норм). При меньшем уровне подъема билирубина – «Валокордин» (“Valocordin”), который в малых количествах содержит фенобарбитал. У детишек или подростков 1 капля на год жизни, 20 – 30 капель у взрослых 3 раза в сутки.

Что касается УДХК, то 10 – 12 мг на килограмм в сутки. Профилактические курсы по 3 месяца (весна-осень) ежегодно полезны и, как я показала на нашем опыте, достаточно эффективны в плане профилактики поражения желчевыводящих путей и ЖКБ.

Показано при повышении прямого билирубина до его нормализации. При возникновении дискинезии желчевыводящих путей со сладж-синдромом до их ликвидации и 1-2 месяца после для удержания полученного.

22:24

Таким образом, СЖ – это наследственное нарушение билирубинного обмена, своевременное распознавание и коррекция которого имеет существенное значение, как для пациента, так и для популяции в целом.

Современный этап развития медицины, сделавший возможным объективное подтверждение диагноза СЖ генетическими методами, ставит его диагностику на новую ступень.

Доброкачественность синдрома, состоящая в отсутствии фиброзирования и исхода в цирроз печени, не исключает таких неблагоприятных последствий, как заболевания билиарного тракта, вплоть до ЖКБ.

Последнее. Для профилактики и лечения этих неблагоприятных последствий целесообразно применение УДХК, в частности «Урсосана».

Благодарю за внимание.

Источник