Абдоминальный синдром в детской хирургии

Абдоминальный синдром у детей. Дифференциация женской патологии и острого аппендицита у детей

При так называемом абдоминальном синдроме боли схваткообразные, непостоянные, без определенной локализации, нередко сопровождаются рвотой и напряжением мышц. В патогенезе отмечается значение раздражения диафрагмальных нервов и солнечного сплетения, иррадиации болей с плевры, перикарда, раздражение брюшины.

Абдоминальный синдром симулирует картину «острого живота». Его отличает непостоянство болей, отсутствие симптома Щеткина—Блюмберга и других признаков заболеваний органов брюшной полости.

Кровоизлияние в брюшную полость в результате травмы или гемофилии вызывает болезненность и рефлекторное напряжение мышц. Ценные указания дает анамнез (травма, гемофилия).

Кишечная форма геморрагического васкулита (болезнь Шенлейна— Геноха, purpura abdominalis) сопровождается абдоминальным синдромом и может симулировать острый аппендицит. Кроме отличий в характере болей, в анамнезе отмечаются предшествовавшие кровотечения и кровоточивость. При осмотре покровов тела обнаруживаются характерные кровоизлияния в коже или следы их.

Кишечные колики («тетания кишечника») весьма часты у маленьких детей. Температура при остром гастроэнтерите повышается быстрее, чем при аппендиците. Живот вздут, при пальпации урчит. Болезненность живота меньшая, она диффузная, не локализуется по преимуществу в правой подвздошной области; перистальтика усиленная. Приступы болей предшествуют выделению зловонного, нередко кровянистого кала. Ректальное исследование не обнаруживает изменений в брюшной полости.

Запоры могут вызвать боли в животе, тошноту и даже рвоту. Вздутие слепой кишки и ее растяжение газами сопровождаются болезненностью правой подвздошной области. Температура остается нормальной; количество лейкоцитов нормальное или незначительно увеличенное. Обычно (но необязательно) ампула прямой кишки и сигмовидная кишка переполнены твердым калом (копростаз). После опорожнения кишечника клизмами боли сразу исчезают.

Ацетонемия характеризуется периодическими приступами рвоты с запахом ацетона. Приступы рвоты более частые, чем при аппендиците, и обычно сопровождаются болями в животе. Живот втянут, но не напряжен.

Следует учесть, что ацетон в моче может появиться в результате рвоты также при остром аппендиците.

При вульвовагините воспаление может распространиться на полость малого таза и дать картину органиченного пельвеоперитонита. Повышается температура, появляются боли в нижней части живота, сопровождающиеся рвотой. В отличие от острого аппендицита наибольшая болезненность отмечается над лобком и распространяется в обе стороны, при этом имеются выделения (бели) из влагалища (С. Д. Терновский).

Первой менструации обычно предшествуют боли в животе, незнакомые до того девочке. Приступы болей нередко отмечаются как предвестники в связи с менструальным циклом за несколько месяцев до появления самой менструации без повышения температуры и рвоты. Боли локализуются внизу живота по средней линии над лобком с иррадиацией в обе стороны (е сторону придатков). Напряжение мышц не отмечается (С. Д. Терновский).

Заболевания яичников в отдельных случаях могут вызвать подозрение на аппендицит. Отмечены кровоизлияния в яичник («апоплексия яичника») или перекрут кисты яичника. Вследствие нечеткости симптомов диагноз обычно ставится во время операции.

Выше отмечены особенности острого аппендицита, возникающего в связи с некоторыми детскими инфекционными заболеваниями.

Однако следует дифференцировать само инфекционное заболевание от острого аппендицита.

– Вернуться в оглавление раздела “Хирургия”

Оглавление темы “Пороки развития кишечника у детей”:

1. Врожденные пороки толстого кишечника у детей. Мегаколон у ребенка

2. Подострая и хроническая форма мегаколона у детей. Синдром Фавалли — Гиршпрунга

3. Идиопатический мегаколон. Дифференциация мегаколона у детей

4. Аномалии развития прямой кишки детей. Стеноз заднепроходного отверстия

5. Внутренние свищи при атрезии заднепроходного отверстия. Выпадение прямой кишки у ребенка

6. Острый аппендицит у детей. Стадии острого аппендицита у ребенка

7. Местная болезненность при аппендиците у детей. Диагностика аппендицита у ребенка

8. Особенности острого аппендицита у детей. Дифференциация детского аппендицита

9. Дифференциальная диагностика острого аппендицита. Болезни с которыми дифференцируется аппендицит

10. Абдоминальный синдром у детей. Дифференциация женской патологии и острого аппендицита у детей

Источник

Абдоминальные боли подразделяются на:

•острые – развиваются, как правило, быстро или, реже, постепенно и имеют небольшую продолжительность (минуты, редко несколько часов)

•хронические – характерно постепенное нарастание (эти боли сохраняются или рецидивируют на протяжении недель и месяцев)

По механизму возникновения боли в брюшной полости подразделяются на:

•висцеральные

•париетальные (соматические)

•отраженные (иррадиирующие)

•психогенные

Висцеральная боль возникает при наличии патологических стимулов во внутренних органах и проводится симпатическими волокнами. Основными импульсами для ее возникновения являются внезапное повышение давления в полом органе и растяжение его стенки (наиболее частая причина), растяжение капсулы паренхиматозных органов, натяжение брыжейки, сосудистые нарушения.

Соматическая боль обусловлена наличием патологических процессов в париетальной брюшине и тканях, имеющих окончания чувствительных спинномозговых нервов.

Иррадиирующая боль локализуется в различных областях, удаленных от патологического очага. Она возникает в тех случаях, если импульс висцеральной боли чрезмерно интенсивен (например, прохождение камня) или при анатомическом повреждении органа (например, ущемление кишки).

Иррадиирующая боль передается на участки поверхности тела, которые имеют общую корешковую иннервацию с пораженным органом брюшной области. Так, например, при повышении давления в кишечнике вначале возникает висцеральная боль, которая затем иррадиируют в спину, при билиарной колике — в спину, в правую лопатку или плечо.

Психогенная боль возникает при отсутствии периферического воздействия либо когда последнее играет роль пускового или предрасполагающего фактора. Особая роль в ее возникновении принадлежит депрессии. Последняя часто протекает скрыто и не осознается самими пациентами. Тесная связь депрессии с хронической абдоминальной болью объясняется общими биохимическими процессами и, в первую очередь, недостаточностью моноаминергических (серотонинергических) механизмов. Это подтверждается высокой эффективностью антидепрессантов, особенно ингибиторов обратного захвата серотонина, в лечении болевого синдрома. Характер психогенных болей определяется особенностями личности, влиянием эмоциональных, когнитивных, социальных факторов, психологической стабильностью больного и его прошлым «болевым опытом». Основными признаками данных болей являются их длительность, монотонность, диффузный характер и сочетание с другими локализациями (головная боль, боль в спине, во всем теле). Нередко психогенные боли могут сочетаться с другими, указанными выше типами болей и оставаться после их купирования, существенно трансформируя их характер, что необходимо учитывать при терапии

Причины возникновения абдоминальной боли подразделяются на интраабдоминальные и экстраабдоминальные.

•Интраабдоминальные причины: перитонит (первичный и вторичный), периодическая болезнь, воспалительные заболевания органов брюшной полости (аппендицит, холецистит, язвенная болезнь, панкреатит и др.) и малого таза (цистит, аднексит и пр.), обструкция полого органа (интестинальная, би-лиарная, урогенитальная) и ишемия органов брюшной полости, а так же синдром раздраженного кишечника, истерия, наркотическая абстиненция и т.п.

•Экстраабдоминальные причины абдоминальной боли включают заболевания органов грудной полости (тромбоэмболия легочной артерии, пневмоторакс, плеврит, заболевания пищевода), полиневриты, заболева- ния позвоночника, метаболические нарушения (сахарный диабет, уремия, порфирия и пр.), воздействия токсинов (укусы насекомых, отравления ядами).

Болевые импульсы, возникающие в брюшной полости, передаются через нервные волокна вегетативной нервной системы, а также через передние и боковые спинотоламические тракты.

Боли, которые прередаются через спинотоламические тракты:

•характеризуются четкой локализацией

•возникают при раздражении париетального листка брюшины

•при этом пациенты четко указывают болевые точки одним, реже двумя пальцами

•связана эта боль, как правило, с внутрибрюшным воспалительным процессом, распространяющимся на париетальную брюшину

Вегетативные боли чаще всего не могут быть определенно локализованы пациентом, нередко они носят диффузный характер, локализуются в средней части живота.

!!! Следует отметить, что в диагностике, дифференциальной диагностике определение локализации болевого синдрома является весьма важным фактором.

Приступая к осмотру пациента, врач должен сразу мысленно разделить область живота на три крупных отдела:

•эпигастральную в верхней трети

•мезогастральную или околопупочную

•гипогастральную, представленную надлобковой частью и областью малого таза

!!! В диагностике врач должен помнить еще одно важное дифференциально-диагностическое правило – если больной жалуется на боли в эпигастральной области необходимо исключить причину в грудной клетке. При этом не забывать, что причина болевого синдрома может зависеть от воспалительных, сосудистых, опухолевых, обменно-дистрофических, врожденных заболеваний.

!!! Тот, кто придерживается этих дифференциально диагностических правил, избегает многих, нередко, тяжких ошибок.

Исходя из изложенного, следует указать на наиболее частые причины возникновения болей в верхних отделах живота: это такие заболевания, как:

•стенокардия

•инфаркт миокарда

•перикардит

•плеврит

•нижнедолевая пневмония

•пневмоторакс

Наиболее частой причиной болевого синдрома указанной локализации являются:

•язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

•гастрит

•дуоденит

Важное значение имеют проявления заболеваний печени и желчевыводящих путей:

•гепатит

•абсцессы печени или поддиафрагмальные абсцессы

•метастатические поражения печени

•застойная гепатомегалия

•холангит

•холангиохолецистит

•холецистит

В последние годы в госпитальном болевом синдроме все большее значение приобретает патология поджелудочной железы и, прежде всего, панкреатит.

В постановке диагноза всегда следует помнить о высокой тонкокишечной непроходимости, высоком и ретроцекальном расположении аппендикса.

Не совсем типичные признаки могут наблюдаться при пиелонефрите, почечной колике.

При определенных клинических проявлениях и данных анамнеза не следует забывать о возможности повреждения селезенки.

Болевой синдром в околопупочной и мезогастральной области нередко отмечается при:

•гастроэнтерите

•панкреатите

•аппендиците на ранних стадиях появления болей

•дивертикулите сигмовидной кишки, чаще у лиц после 50 лет и также в ранних стадиях

В дифференциальный диагноз редко включают мезентериальный лимфаденит, тромбоз или эмболию брыжеечных сосудов. Тяжелая клиническая картина наблюдается при тонкокишечной непроходимости или гангрене тонкой кишки.

Весьма непростым бывает дифференциальный диагноз при болевом синдроме в гипогастральной области и особенно у женщин. К таким заболеваниям, как аппендицит, толстокишечная непроходимость, дивертикулит, ущемление грыжи, пиелонефрит, почечная колика могут присоединиться цистит, сальпингит, боль во время овуляции, перекрут яичника и маточной трубы, внематочная беременность, эндометриоз.

Таким образом, диагностика, дифференциальная диагностика абдоминального болевого синдрома в клинике внутренних болезней остается весьма трудной задачей.

Рассмотрим подробнее некоторые назологически специфические абдоминальные синдромы.

Почечно-висцеральный синдром

Определяется чаще в двух вариантах: кардиалгическом и абдоминальном.

Кардиалгический – возникает пароксизмально, совпадает с обострением процесса в почках (почечнокаменной болезнью, пиелонефритом). Болевые ощущения отличаются длительностью, проецируются в область верхушки сердца, левый бок и поясницу, сопровождаются вегетативными расстройствами – жаждой, побледнением лица, холодным липким потом, акроцианозом.

Дифференциально-диагностические симптомы почечной кардиалгии следующие:

1. атипичный характер и локализация боли (длительная, ноющего характера, часто сочетается с болью в пояснице)

2. боль относительно плохо купируется нитроглицерином, валидолом, валокордином и т. п. 3. чувствительные расстройства (гиперестезия с элементами гиперпатии) определяются и на внутренней поверхности плеча, передней поверхности груди, в пояснице и паху

4. на ЭКГ нет существенных отклонений от нормы или имеет место невыраженная патология (диффузные изменения миокарда, изредка – небольшие признаки коронарной недостаточности)

5. боль в сердце регрессирует по мере лечения недостаточности почек.

У больных, страдающих склерозом коронарных артерий, пароксизмы почечных болей (как множество других экзо- и эндогенных факторов) могут провоцировать приступы коронарной болезни.

Абдоминальный синдром развивается на фоне приступа почечнокаменной болезни или при острой почечной недостаточности и проявляется болью преходящего характера в эпигастрии, спине и пояснице, тошнотой, отрыжкой, изжогой, не связанными с приемом пищи, икотой, снижением или отсутствием аппетита и другими диспепсическими нарушениями. Наличие этих симптомов имитирует такие заболевания, как холецистит, аппендицит, панкреатит, гастрит, язвенная болезнь.

Постановке , правильного диагноза способствуют:

1. отсутствие изменений при рентгенологическом исследовании желудочно-кишечного тракта и гепатохолецистопанкреатической системы

2. появление на высоте болевого синдрома характерных для почечной патологии изменений в моче (альбуминурия, гематурия)

3. применение специальных методов обследования (урография).

Одной из разновидностей болей центрального генеза является абдоминальная мигрень. Последняя чаще встречается в молодом возрасте, носит интенсивный разлитой характер, но может быть локальной в параумбиликальной области. Характерны сопутствующие тошнота, рвота, понос и вегетативные расстройства (побледнение и похолодание конечностей, нарушения ритма сердца, артериального давления и др.), а также мигренозная цефалгия и характерные для нее провоцирующие и сопровождающие факторы. Во время пароксизма отмечается увеличение скорости линейного кровотока в брюшной аорте. Наиболее важными механизмами контроля болевого синдрома являются эндогенные опиатные системы. Опиатные рецепторы локализуются в окончаниях чувствительных нервов, в нейронах спинного мозга, в стволовых ядрах, в таламусе и лимбических структурах головного мозга. Связь данных рецепторов с рядом нейропептидов, таких как эндорфины и энкефалины, обусловливает морфиноподобный эффект. Опиатная система работает по следующей схеме: активация чувствительных окончаний приводит к выделению субстанции Р, что вызывает появление периферических восходящих и центральных нисходящих ноцицептивных (болевых) импульсов. Последние активизируют выработку эндорфинов и энкефалинов, которые блокируют выделение субстанции Р и снижают болевые ощущения.

Абдоминальный синдром – маска

Это конкретная маска алгическо-сенестопатического варианта — боли, спазмы, ощущения жжения, онемения, покалывания, давления (парестезии) и т. д. в области живота. Больные испытывают тяжесть, «переполнение», «распирание», «вибрацию» желудка, «вздутие» кишечника, тошноту, мучительную отрыжку. Боли чаще длительные, постоянные, ноющие, распирающего тупого характера, но периодически на этом фоне отмечаются кратковременные, сильные, молниеобразные. Появляются боли периодически (наибольшая интенсивность в ночное и утреннее время суток) , они не связаны с приемом и характером пищи.

Как правило, отмечается понижение аппетита, больные едят без удовольствия, теряют в весе, страдают мучительным запором, реже поносом. К наиболее постоянным проявлениям этого синдрома, кроме болей, относится метеоризм— ощущения вздутия, переполненности, урчания кишечника. Больные неоднократно вызывают «скорую помощь», в экстренном порядке доставляются в стационары с подозрением на острое заболевание желудочно-кишечного тракта, спаечную болезнь, пищевое отравление.

Обычно ставят им диагноз гастрита, холецистита, панкреатита, колита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, солярита, дискинезии желчных путей, аппендицита, спаечной болезни, дисбактериоза, а некоторые из них подвергаются оперативным вмешательствам, не выявляющим предполагаемой патологии.

В некоторых случаях после перенесенного оперативного вмешательства соматическая симптоматика исчезает и общее состояние больного улучшается, что, по-видимому, объясняется мощным стрессовым влиянием операции, мобилизующей защитные силы организма и прерывающей приступ депрессии.

Данные объективного исследования (осмотр, показатели клинических и биохимических анализов крови, рентгенологическое обследование, анализ желудочного содержимого и дуоденальное зондирование, копрологическое исследование), как правило, остаются в пределах нормы, если же и обнаруживаются незначительные отклонения, то они не объясняют характера и стойкости боли. Немаловажно отсутствие эффекта от терапевтического лечения предполагаемого соматического заболевания.

Источник

Оглавление темы “Повреждения живота.”: Абдоминальный компартмент-синдром. А существует ли абдоминальный компартмент-синдром?В хирургии физиология – это король, анатомия — королева; вы же можете оказаться принцем при условии, что обладаете способностью к рассуждению… В день Благодарения (национальный праздник в США) много миллионов индеек, так называемых «птиц Благодарения», плотно набивают различными вкусными ингредиентами во славу чревоугодия. Учтите, однако, что этих больших птиц фаршируют посмертно, а не до этого. Вообразите, что случилось бы с бедной, еще живой птицей, если плотно набить ее живот вашими любимыми лакомствами (мои бы включали турецкий горох, чеснок, пропитанный вином хлеб и тимьян)! Прежде всего она не смогла бы двигаться, а затем и вовсе рассталась бы с жизнью от постепенно нарастающей гиповентиляции и коллапса. Наверняка ее смерть вы смогли бы объяснить плохими легкими, изношенным сердцем, токсинами, выделяемыми ингредиентами, использованными для фаршировки, и, как всегда, могли бы обвинить анестезиолога… Но, откровенно говоря, есть не оставляющее никаких сомнений научное доказательство того, что трагический исход у вашей птицы наступил от подъема внутрибрюшного давления, что привело к внутрибрюшной гипертензии (ВБГ), которая -в свою очередь — привела к развитию абдоминального компартмент-синдрома (АКС).

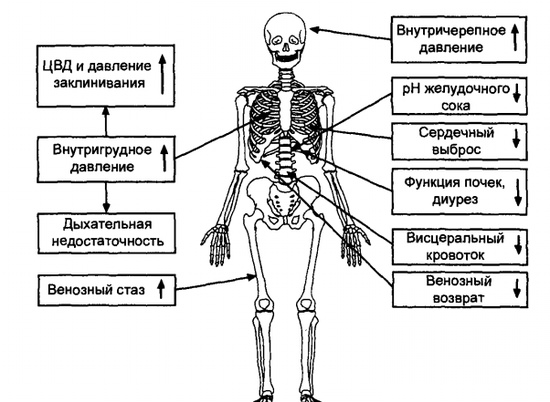

А существует ли абдоминальный компартмент-синдром?Во многих работах поддерживается концепция, что подъем внутрибрюшного давления или ВБГ может нарушить физиологию и функции органов, вызвав АКС. Комплекс неблагоприятных последствий повышенного внутрибрюшного давления развивается в результате распространения его на соседние пространства и полости, что уменьшает сердечный выброс, ограничивает легочную вентиляцию, угнетает функцию почек и висцеральную перфузию и увеличивает давление спинномозговой жидкости. У постели больного лучше всего измерять внутрибрюшное давление через мочевой катетер, соединенный с манометром или специальным датчиком давления. Все, что вам нужно для измерения внутрибрюшного давления, — катетер Фолея: отсоедините его от собирательного мешка; введите 100 мл физиологического раствора в мочевой пузырь, вновь соедините катетер с прозрачной трубкой и поднимите ее конец перпендикулярно к постели больного. Высота столбика мочи в трубке и будет величиной внутрибрюшного давления в сантиметрах водяного столба (1 см вод.ст. = 0,735 мм рт.ст.). Паретичный или слегка сокращенный мочевой пузырь может привести к ошибкам в измерении давления. Ошибки возможны также, если катетер блокирован или мочевой пузырь частично сдавлен внутритазовой гематомой. Положение Тренделенбурга (или обратное) может влиять на внутрипузырное давление, поэтому лучше всего определять внутрибрюшное давление в строго горизонтальном положении больного. – Также рекомендуем “Вредные последствия возрастающего внутрибрюшного давления.” |

Источник