Анемический синдром этиология и патогенез

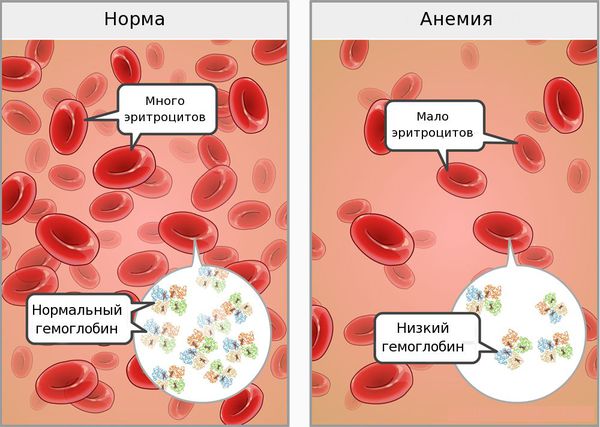

Анемический синдром – сложный гематологический симптомокомплекс, развивающийся при снижении количества эритроцитов и гемоглобина в крови. Он является проявлением различных соматических и инфекционных патологий. Больные жалуются на постоянную головную боль, чувствуют себя слабыми и уставшими, плохо спят по ночам и испытывают сонливость в дневное время. Они раздражаются по пустякам, страдают от упадка сил и одышки. При поворотах головы или подъеме с кровати у них шумит в ушах, темнеет в глазах, кружится голова, возникает тахикардия. Со временем присоединяется выпадение волос и ломкость ногтей. В редких случаях появляется неутолимый голод и пищевые извращения.

Острая нехватка гемоглобина и эритроцитов возникает из-за массивной кровопотери, связанной с травмой, родами, обильной менструацией. Другой причиной анемического синдрома является некачественное усвоение железа, обусловленное дисфункцией ЖКТ, приемом некоторых лекарств, инфекцией, чрезмерным физическим перенапряжением, стрессами, плохой экологией. Синдром развивается постепенно. Организм человека привыкает к постоянной слабости и прочим симптомам, пока дефицит железа не достигнет критических значений.

Синдром не является самостоятельной нозологией. Это проявление целого ряда заболеваний, начиная от банальных инфекций, недостаточного питания и заканчивая злокачественными опухолями. Именно поэтому синдром не следует игнорировать. Необходимо своевременно выявлять и лечить причинную патологию, чтобы устранить клинические признаки синдрома.

Рисунок: основные виды анемий

Анемический синдром чаще развивается у лиц из группы риска, в которую входят:

- Недоношенные новорожденные,

- Дети-искусственники,

- Юноши и девушки пубертатного периода,

- Женщины, страдающие меноррагией,

- Беременные и кормящие,

- Лица с желудочно-кишечной патологией,

- Часто болеющие люди,

- Лица, имеющие очаги хронической инфекции,

- Пожилые люди старше 60 лет,

- Вегетарианцы.

Анемический синдром встречается преимущественно у лиц 20 – 50 лет независимо от половой и национальной принадлежности. Этот широко распространенный недуг диагностируется и лечится не только гематологами, но и инфекционистами, гинекологами, кардиологами, онкологами.

Причины

Этиопатогенетические факторы синдрома:

- Алиментарная недостаточность витаминов и микроэлементов у детей, вегетарианцев, больных анорексией и лиц, соблюдающих строгие диеты или голодающих,

- Гипо- и авитаминозы,

- Нарушение всасывания органических веществ и химических элементов, обусловленное воспалительными заболеваниями кишечника, удалением части желудка или тонкой кишки, приемом антибиотиков, тяжелыми инфекциями и глистными инвазиями, чрезмерной физической нагрузкой и обильным потоотделением,

- Гормональный дисбаланс,

- Нарушения обмена витамина С,

- Избыток витамина Е, кальция, цинка, фосфатов, оксалатов.

Одной из основных причина анемического синдрома является кровопотеря. Факторы, способствующие потери крови:

- Травматические повреждения,

- Роды,

- Прободная язва желудка,

- Воспаление пищевода с образованием эрозий и язв на слизистой,

- Кровотечение из расширенных вен пищевода,

- Кровотечения из носа и кровоточивость десен у лиц с геморрагическим диатезом,

- Гематурия различного происхождения,

- Ятрогенные кровопотери,

- Кровотечения при воспалении геморроидальных узлов, миоме матки, гиперплазии эндометрия, злокачественных новообразованиях органов пищеварения, НЯК,

- Обильные месячные,

- Оперативное лечение с кровотечениями,

- Частая сдача крови.

Нарушение кроветворения, обусловленное негативным воздействием экзогенных факторов, например, ионизирующего излучения, также приводит к появлению признаков анемии у больных. Недостаточная выработка красных кровяных элементов происходит при:

- Соблюдении строгой диеты или голодании,

- Дефиците витаминов в организме,

- Частых простудных заболеваниях,

- Повышенной физической нагрузке на организм,

- Аутоиммунных заболеваниях и эндокринопатиях,

- Иммунодефиците,

- Злоупотреблении алкоголем и курении,

- Отягощенной наследственности.

Факторы, способствующие разрушению эритроцитов:

- Отравление организма химическими веществами и фармацевтическими препаратами,

- Паразитарные заболевания,

- Стресс,

- Гематологические, гепатологические, нефрологические патологии,

- Ожоги,

- Тяжелые интоксикации.

Под воздействием вышеперечисленных факторов нарушается образование нормальных эритроцитов и синтез гемоглобина, происходит потеря красных кровяных телец либо ускоряется их разрушение. В основе патогенеза анемического синдрома лежит гипоксия органов и тканей. Снижение дыхательной функции крови приводит к развитию кислородного голодания и нарушению тканевого метаболизма. Тяжелые формы синдрома часто заканчиваются серьезными и необратимыми осложнениями: шоковым состоянием, падением артериального давления, коллапсом, остановкой сердца и дыхания.

Факторы, влияющие на развитие синдрома:

- Наследственный – изменение структуры молекулы гемоглобина, нарушение процесса образования эритроцитов,

- Пищевой – недостаточное поступление в организм с пищей витаминов и минералов,

- Механический – травматическое повреждение,

- Физический — местная или системная гипо- или гипертермия,

- Инфекционный – вирусные, бактериальные, грибковые, протозойные заболевания,

- Химический – ядохимикаты и медикаментозные средства,

- Хронические заболевания – воспаления, новообразования, коллагенозы.

Анемический синдром является проявлением целого ряда заболеваний, связанных или не связанных с первичным поражением системы крови. К ним относятся:

- Хронические воспалительные патологии инфекционной этиологии: туберкулез, бруцеллез, пиелонефрит, остеомиелит, абсцесс легкого,

- Аутоиммунные болезни: васкулит, склеродермия, ревматизм, узелковый периартериит,

- Различные анемии: железодефицитная, гемолитическая, апластическая, постгеморрагическая.

Симптоматика

Существует прямая зависимость между количеством гемоглобина в крови и интенсивностью клинических проявлений синдрома. Чем быстрее происходит снижение концентрации железосодержащего белка, тем более выраженными являются симптомы патологии и тем хуже чувствуют себя больные. Обычно этот процесс протекает медленно. Организм человека успевает адаптироваться к постепенному снижению гемоглобина, поэтому симптомы и жалобы больных часто не соответствуют результатам лабораторных исследований.

Легкая форма синдрома характеризуется отсутствием клинической симптоматики и незначительным снижением уровня гемоглобина и эритроцитов.

Анемический синдром средней степени тяжести проявляется следующими клиническими признаками:

- сонливость,

- быстрая утомляемость,

- слабость,

- снижение работоспособности,

- онемение конечностей,

- похолодание ладоней и ступней,

- тахикардия,

- затрудненное дыхание,

- рассеянность,

- невнимательность,

- мигрень,

- головокружение,

- шум в ушах,

- «мушки» перед глазами,

- боль в груди,

- подавленное, депрессивное состояние.

Деятельность больного, его физическое и психологическое состояние, постепенно ухудшаются.

По мере прогрессирования синдрома симптоматика становится более тяжелой и разнообразной, появляются признаки поражения ЖКТ, нервной и сердечно-сосудистой систем:

- Признаки глоссита, стоматита, заеды, болезненное проглатывание твердой пищи,

- Сухость кожи, ссадины и царапины, ломкость и слоистость ногтей, выпадение и сечение волос, ранняя седина,

- Снижение аппетита, тошнота, рвота, чувство раннего насыщения, тяжесть в желудке после еды, отрыжка, нарушение стула, искажение вкуса и обоняния, боль в прямой кишке, запоры, гепатомегалия,

- Онемение разных частей тела, нарушение периферической чувствительности,

- Ложные позывы к мочеиспусканию, дизурия, недержание мочи при кашле, смехе, ночной энурез,

- Ухудшение памяти, снижение интеллекта, эйфория или угнетение сознания,

- Остеопороз,

- Судорожные припадки, обморочные состояния и связанные с ними падения,

- Мышечная слабость, атрофические изменения в мышцах ног,

- Бледность кожи с алебастровым или зеленоватым оттенком, “синева” склер,

- Снижение полового влечения.

Дефицит кроветворных микроэлементов нарушает работу сердца. Оно начинает функционировать более активно, чтобы перекачать больше крови и обеспечить внутренние органы достаточным количеством кислорода. Постоянная чрезмерная нагрузка на сердце сказывается на общем состоянии больных. По мере нарастания анемии и снижения компенсаторных реакций падает артериальное давление и нарастает тахикардия. В тяжелых случаях возможно развитие сердечной недостаточности.

У пожилых людей анемический синдром развивается очень часто. Это связано с изношенностью организма, который перестает полноценно усваивать важные для кроветворения микроэлементы. Синдром у пожилых является проявлением различных заболеваний: онкопатологий, язвенной болезни желудка, дисфункции почек, цирроза печени, аутоимунных расстройств.

Диагностические мероприятия

Анемический синдром характеризуется неспецифическими клиническими проявлениями, поэтому важное диагностическое значение имеют анамнестические и лабораторные данные.

Во время беседы с пациентом или его близкими специалист должен выяснить наличие:

- Кровопотери,

- Язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, НЯК, язвенного эзофагита,

- Перенесенных операций на желудке или кишечнике,

- Онкопатологии,

- Стойкой печеночной и почечной дисфункции,

- Длительного приема некоторых антибиотиков,

- Вредных экзогенных факторов — радиации,

- Несбалансированного питания,

- У женщин – обильных менструаций.

Объективно оценивается цвет кожи, частота дыхания и сердцебиения, проводится перкуссия грудной клетки, аускультация легких и сердца, измеряется артериальное давление.

Анемический синдром диагностируется путем проведения целого ряда лабораторных испытаний. В гемограмме определяется эритропения, снижение концентрации железосодержащего белка гемоглобина, наличие крупных и мелких эритроцитов со слабовыраженной окраской. Дополнительно кровь исследуют на сывороточное железо, а также белки, транспортирующие и депонирующие его — трансферрин и ферритин. При анемическом синдроме показатели этих веществ заметно снижены по сравнению с возрастной нормой. При исследовании биоптата костного мозга выявляют апластические изменения.

Видео: дифдиагностика анемического синдрома

Лечение

Лечение анемического синдрома комплексное, требующее этапного подхода. Выбор конкретной терапевтической методики зависит от причины синдрома, степени тяжести, возраста и состояния больного.

- Легкие формы патологии корректируются питанием, содержащим много железа, белков и фолиевой кислоты. Диетотерапия – специальное сбалансированное питание с достаточным количеством микроэлементов и витаминов. Из рациона рекомендуется исключить жирные продукты, острые блюда, полуфабрикаты, соленья, копчености, фаст-фуд, алкоголь, выпечку, черный чай, кофе, газированные напитки. В меню необходимо включить цитрусовые, нежирное мясо, морепродукты, творог, сыры, свежие фрукты и овощи, зелень, крупы, сухофрукты. Полезно питаться дробно, а блюда готовить на пару или запекать. Ежедневно следует выпивать не менее двух литров чистой воды. При недостатке жидкости кровь сгущается.

- Назначение препаратов железа – “Сорбифер Дурулес”, “Актиферрин”, “Ферлатум”, “Мальтофер”, “Феррум Лек”, “Тотема”.

- Витаминные комплексы, хорошо сочетающиеся с железом и содержащие витамины А, В, С, D, Е – “Дуовит”, “Компливит-железо”, “АлфаВит Классик”.

- Биологически активные добавки, содержащие железо – “Железо Хелат”, “Ферродок”.

- В тяжелых случаях, когда уровень гемоглобина падает до 40-50 г/л, возникает угроза жизни пациента. Таких больных лечат в гематологическом отделении стационара. Им переливают кровь, пересаживают красный костный мозг, назначают гормоны и специальные экстракты печени.

Средства народной медицины, помогающие в борьбе с признаками синдрома:

- свежевыжатый сок граната, лимона, яблока и моркови,

- отварная или квашеная свекла,

- салат из сырой моркови и сметаны,

- настой топинамбура,

- семена укропа, настоянные на молоке,

- сырые кабачки и тыква,

- сок сельдерея,

- листья шпината,

- смузи из свеклы, орехов и ягод.

Профилактика

Мероприятия, предупреждающие развитие анемического синдрома:

- правильно питание,

- пешие прогулки на свежем воздухе,

- проветривание жилых помещений,

- отказ от курения и алкоголя,

- занятия спортом,

- регулярное посещение терапевта, гематолога и гастроэнтеролога.

Анемический синдром — патологический комплекс симптомов, оказывающий негативное воздействие на общее состояние организма и функции внутренних органов. Когда проявления синдрома игнорируют, он набирает обороты и приводит к серьезным нарушениям. Профилактика и своевременное лечение патологии поможет избежать негативных последствий и продлить здоровое существование.

Видео: лекция по анемическому синдрому

Источник

Дата публикации 18 июля 2020Обновлено 18 июля 2020

Определение болезни. Причины заболевания

Железодефицитная анемия (ЖДА) — состояние, при котором недостаток железа в организме приводит к снижению количества эритроцитов. При анемии возникают нарушения со стороны кожи и слизистых оболочек, быстрая утомляемость, головокружения и обмороки. Дефицит железа связан с нарушением его поступления, усвоения или повышенными потерями крови [1].

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более двух миллиардов людей страдают ЖДА, в основном это женщины и дети [5]. Из всех анемий ЖДА составляют 80 % [2]. Эта проблема актуальна и для России, с ней сталкиваются врачи почти всех специальностей.

Основные причины развития ЖДА:

- Несбалансированное питание с нехваткой железа и преобладанием мучных и молочных продуктов (дефицит красного мяса и белка в пище, голодание, недоедание, однообразная пища, вегетарианство, искусственное вскармливание у детей, нервная анорексия) [1].

- Повышенная потребность в железе (беременность, лактация, период интенсивного роста и полового созревания, тяжёлая физическая работа, интенсивные занятия спортом, паразитарные инвазии кишечника) [1].

- Повышенные хронические потери железа (наружные или внутренние):

- частые кровотечения из дёсен;

- носовые кровотечения;

- эрозивный эзофагит;

- желудочные кровопотери — эрозии и язвы желудка, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, опухоли желудка;

- кишечные кровопотери — эрозии и язвы двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, опухоли кишечника, полипы и дивертикулы кишечника (выпячивание кишечной стенки), геморроидальные кровотечения;

- маточные кровопотери — обильные и/или длительные менструации, аномальные маточные кровотечения, миома матки, эндометриоз, рак матки;

- почечные кровопотери — гематурическая форма хронического гломерулонефрита, рак мочевого пузыря, почек и мочевыводящих путей;

- геморрагические диатезы — коагулопатии (нарушение свёртываемости крови), тромбоцитопении (снижение количества тромбоцитов), тромбоцитопатии (дефект тромбоцитов), васкулиты (воспаление кровеносных сосудов) и коллагенозы (поражение соединительной ткани);

- донорство при регулярной сдаче крови пять и более раз в год [2][8].

- Нарушение ионизации железа в желудке — атрофический гастрит, гиповитаминоз С, резекция желудка (операция по удалению значительной части желудка).

- Нарушение всасывания железа в кишечнике — дуоденит (воспаление двенадцатиперстной кишки), хронические энтериты (воспаление тонкого кишечника), целиакия, резекция кишечника [2][8].

- Нарушение транспорта железа вследствие уменьшения количества трансферрина — белка, связывающегося с железом для переноса его в молекулу гемоглобина (при циррозах, инфекционных заболеваниях, уремии, туберкулёзе).

- Недостаточный исходный уровень железа в организме у детей, рождённых от матерей с низким уровнем гемоглобина крови.

Группы риска по ЖДА:

- дети (недоношенные, дети от 6 месяцев до 3 лет, подростки старше 12 лет);

- менструирующие женщины;

- женщины в период беременности и лактации;

- доноры;

- люди старше 60 лет.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы железодефицитной анемии

Недостаток железа в организме проявляется двумя синдромами — сидеропеническим и анемическим [2][8].

Сидеропенический синдром связан с недостатком железа в тканях и проявляется нарушениями со стороны кожи и слизистых оболочек:

- сухость, дряблость, шелушение и трещины на коже;

- ломкость и слоистость ногтей, их поперечная исчерченность, койлонихия (ногти становятся плоскими, иногда принимают вогнутую “ложкообразную” форму);

- ангулярный стоматит (изъязвления и трещины в уголках рта);

- ломкость и выпадение волос (волосы теряют блеск, истончаются, секутся, редеют и рано седеют);

- извращение вкуса и пристрастие к непищевым продуктам — к мелу, извести, глине, углю, краскам, земле и т. д.; причина этого симптома неизвестна, но он часто встречается при ЖДА;

- изменение обоняния и тяга к токсическим веществами — к бензину, керосину, мазуту, ацетону, лакам, краскам, гуталину, выхлопным газам, т. е. токсикомания; данный симптом необъясним, но тоже достаточно специфичен для ЖДА и полностью проходит на фоне приёма препаратов железа;

- дистрофические процессы в желудочно-кишечном тракте — глоссит (болезненность и жжение языка), гингивит, кариес, склонность к пародонтозу, атрофический гастрит и энтерит, сидеропеническая дисфагия или синдром Пламмера — Винсона (затруднённое глотание сухой и твёрдой пищи и даже слюны) [8];

- недостаточность мышечных сфинктеров (недержание мочи при кашле, смехе, непреодолимые позывы к мочеиспусканию, возможно ночное недержание мочи).

При осмотре обращает на себя внимание бледность кожных покровов, часто с зеленоватым оттенком (“хлороз”) и симптом голубых склер — дистрофические изменения роговицы глаза, через которые просвечивают сосудистые сплетения, создающие “синеву” [2][8].

Анемический синдром проявляется слабостью, быстрой утомляемостью, сонливостью днём и плохим засыпанием ночью, головокружениями, обмороками, частыми головными болями, шумом в ушах, мельканием “мушек” перед глазами, одышкой при физической нагрузке, увеличением частоты сердечных сокращений, неприятными ощущениями в области сердца, пониженным артериальным давлением.

При ЖДА может наблюдаться умеренное повышение температуры тела (до 37,5 °С), которое исчезает после лечения железосодержащими препаратами.

Зачастую снижение содержания гемоглобина происходит постепенно, при этом многие органы адаптируются к анемии. В связи с этим жалобы больных не всегда соответствуют показателям содержания гемоглобина. Многие пациенты, особенно женщины, свыкаются с неважным самочувствием, приписывая его переутомлению, психическим и физическим перегрузкам.

Патогенез железодефицитной анемии

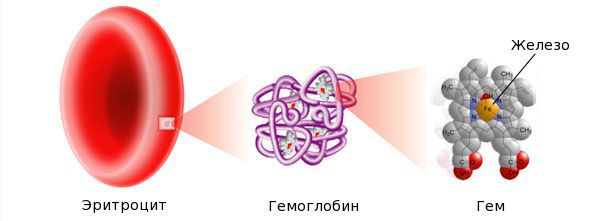

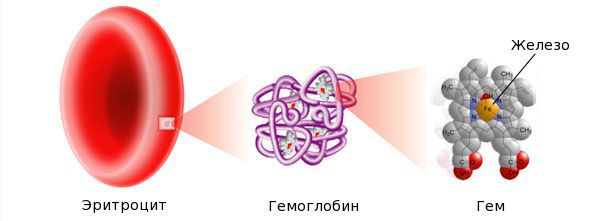

Железо — жизненно важный для человека микроэлемент, который входит в состав гемоглобина крови, миоглобина мышц, отвечает за транспорт кислорода в организме и протекание многих биохимических реакций.

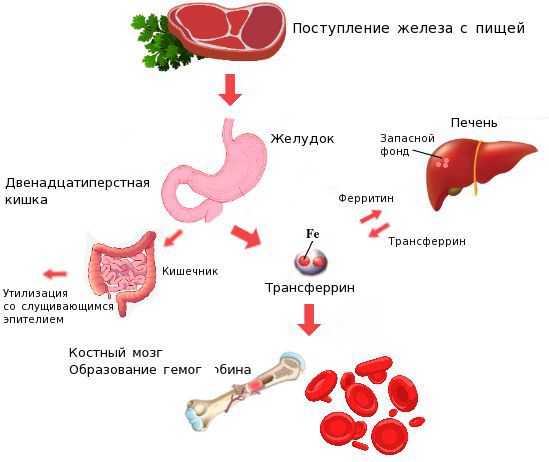

Железо поступает в организм в виде двухвалентного (мясная пища) и трёхвалентного (растительная пища) ионов. Первый всасывается легко, второй под действием соляной кислоты в желудке должен превратиться в двухвалентный. Далее он поступает в двенадцатиперстную кишку и начальные отделы тощей кишки, затем двухвалентное железо вновь переводится в трёхвалентное. В дальнейшем часть этого железа поступает в депо слизистой оболочки тонкой кишки, а другая всасывается в кровь, где соединяется с трансферрином (белком-переносчиком железа, синтезируемым в печени). Если содержание железа в организме избыточно, то оно задерживается в клетках кишечника и в дальнейшем удаляется из организма вместе со слущивающимся эпителием.

При недостатке железо поступает в кровоток и соединяется, как уже упоминалось, с трансферрином. Далее через систему воротной вены железо направляется в печень, где запасается в составе белка ферритина. Другая часть железа в составе трансферрина транспортируется к клеткам красного костного мозга и используется для образования гемоглобина, а также участвует в тканевых окислительно-восстановительных реакциях [5][9].

При снижении кислотности в желудке (атрофический гастрит, резекция желудка, приём препаратов, снижающих кислотность, гиповитаминоз С) нарушается ионизация железа в желудке, что ведёт к дальнейшему нарушению всасывания железа и развитию ЖДА. При резекции и хронических заболеваниях кишечника (дуоденит, хронический энтерит, целиакия) нарушается всасывание железа, что опять же приводит к развитию ЖДА.

Если нарушается включение железа в трансферрин, то оно не доходит до органов депо и клеток красного костного мозга. При этом нарушается образование гемоглобина, а также белков, содержащих железо (миоглобин, железосодержащие тканевые ферменты), что также ведёт к развитию анемии [9].

Ферменты, содержащие железо, принимают участие в синтезе гормонов щитовидной железы и поддержании иммунитета, поэтому при дефиците железа нарушаются защитные и адаптационные силы организма и весь обмен веществ.

Классификация и стадии развития железодефицитной анемии

Выделяют три стадии железодефицитных состояний: прелатентный дефицит железа, латентный дефицит и железодефицитную анемию (ЖДА).

Для прелатентного дефицита железа характерно снижение запасов железа в костном мозге:

- снижение железа в депо (снижение ферритина);

- нормальный уровень сывороточного железа;

- нормальный уровень гемоглобина и эритроцитов;

- отсутствие тканевых проявлений (нет сидеропенического синдрома) [4][6].

На этой стадии симптомов может не быть.

Латентный (скрытый) дефицит железа влияет на тканевой обмен. На этой стадии запасы железа начинают истощаться, но организм ещё не успел отреагировать снижением гемоглобина. Возникают первые проявления заболевания — человека может беспокоить повышенная утомляемость, слабость, одышка при физической нагрузке, ломкость ногтей, сухость кожи, выпадение волос. Но эти симптомы пока выражены незначительно.

Латентный дефицит железа характеризуется:

- снижением железа в депо (снижение ферритина);

- снижением уровня сывороточного железа;

- нормальным уровнем гемоглобина и эритроцитов;

- повышением общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС);

- отсутствием гемосидерина (пигмента, состоящего из оксида железа, он образуется при распаде гемоглобина) в макрофагах костного мозга;

- наличием тканевых проявлений (сидеропенический синдром) [4][6].

На третьей стадии (собственно ЖДА) снижается уровень гемоглобина и эритроцитов.

Для железодефицитной анемии характерно:

- снижение железа в депо (снижение ферритина);

- снижение уровня сывороточного железа;

- снижение уровня гемоглобина и эритроцитов;

- повышение общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС);

- отсутствие гемосидерина в макрофагах костного мозга;

- наличие тканевых проявлений (сидеропенический синдром);

- повышение растворимых трансферриновых рецепторов (рТФР);

- снижение коэффициента насыщения трансферрина железом (НТЖ);

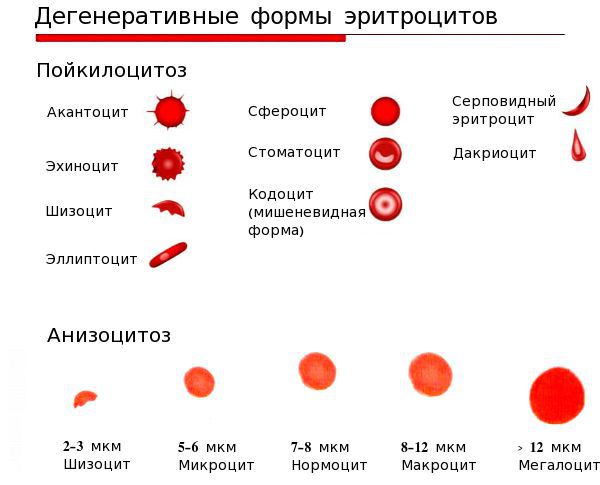

- анизоцитоз — изменение размеров эритроцитов;

- пойкилоцитоз — изменение формы эритроцитов [4][6].

Для этой стадии характерна ярко выраженная клиническая симптоматика, хотя зачастую люди списывают эти проявления на переутомление.

В норме уровень гемоглобина в крови: у женщин — 120-140 г/л, у мужчин — 130-160 г/л.

Степени тяжести ЖДА (на основании снижения уровня гемоглобина Hb):

- I — лёгкая степень: Hb от 90 до 120 г/л;

- II — средняя степень: Hb от 70 до 89 г/л;

- III — тяжёлая степень: Hb менее 70 г/л.

Осложнения железодефицитной анемии

Осложнения возникают при анемии, нелеченной более 5 лет. Тяжёлая ЖДА может привести к развитию миокардиодистрофии — поражению мышечного слоя сердца, снижению его сократительной функции и развитию сердечной недостаточности.

При ЖДА возникают сбои в работе иммунной системы, а это приводит к частым бактериальным и вирусным инфекциям (ОРВИ, гриппу, обострениям тонзиллита, бронхита, гайморита) [2][8].

У беременных с ЖДА повышается риск преждевременных родов и задержки роста плода. У детей недостаток железа приводит к задержке роста и интеллектуального развития.

Также при длительном и тяжёлом течении ЖДА нарушаются функции печени и происходят/> изменения со стороны репродуктивной сферы (нарушается менструальный цикл) [2][8].

Нередко встречаются проблемы и со стороны нервной системы — повышенная раздражительность, нервозность, плаксивость, снижение памяти, внимания, мышления и др./> С длительным дефицитом железа связывают развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера, так как железо участвует в процессах миелинизации нервных волокон центральной нервной системы [6]. Конечно, сама по себе ЖДА не может привести к развитию этих заболеваний, но в пожилом возрасте в совокупности с хроническим воспалением в ЖКТ, повышенным уровнем холестерина в крови и сахарным диабетом анемия ускоряет развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Редким и тяжёлым осложнением ЖДА является гипоксическая кома. Ей предшествует резкое побледнение кожных покровов и видимых слизистых, судороги, а затем потеря сознания. Гипоксия из-за недостатка железа осложняет течение уже имеющихся сердечно-лёгочных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, хроническая ишемия головного мозга и способствует развитию неотложных состояний — острому или повторному инфаркту миокарда и острому нарушению мозгового кровообращения (инсульту).

Диагностика железодефицитной анемии

Минимальный объём исследований:

- клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой;

- биохимический анализ крови (ферритин, сывороточное железо, общая железосвязывающая способность сыворотки, коэффициент насыщения трансферрина железом, растворимые трансферриновые рецепторы).

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой показывает снижение уровня гемоглобина и эритроцитов, цветового показателя крови, среднего объём эритроцита (MCV), среднего содержания гемоглобина в эритроците (МСН), средней концентрации гемоглобина в эритроците (MCHC), повышение степени анизоцитоза эритроцитов (RDW), иногда может быть увеличена скорость оседания эритроцитов (СОЭ) [1].

Биохимический анализ крови покажет снижение уровня сывороточного железа и ферритина, увеличение общей железосвязывающей способности сыворотки и растворимых трансферриновых рецепторов, снижение коэффициента насыщения трансферрина железом (НТЖ).

Лечение железодефицитной анемии

Лечение проводится железосодержащими препаратами, в основном для приёма внутрь и значительно реже для внутримышечного или внутривенного введения. Препараты нельзя принимать без назначения врача, так как переизбыток железа опасен своими последствиями — поражением зубов, развитием гепатита, цирроза печени, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Также возможны тяжёлые аллергические реакции.

При анемии следует изменить рацион питания и включить в него продукты, содержащие железо в наиболее усвояемой форме — телятину, говядину, баранину, мясо кролика, печень, язык. Важно помнить, что из мяса усваивается до 30 % железа, из рыбы — 10 %, а из растительной пищи — всего лишь 3-5 %.

При анемии коррекция дефицита железа не может быть достигнута только изменением питания. Причина этого в том, что усвоение железа из пищи ограничено, а в препаратах оно содержится в большей концентрации.

При лечение больных с ЖДА необходимо учитывать характер основного заболевания и наличие сопутствующей патологии, возраст больных (дети, старики), степень выраженности анемического синдрома и дефицита железа, переносимость препаратов железа и т. д [3].

При анемии лёгкой и средней степени тяжести препараты железа лучше принимать внутрь вместе с аскорбиновой или фолиевой кислотой, так как они улучшают всасываемость железа.

В течение двух часов до или после приёма препаратов железа не рекомендуется употреблять кофе и кофеин-содержащие напитки (какао, шоколад, чай), крупы (рожь, ячмень, овес, пшеница), орехи, бобовые, молоко, яйца и молочные продукты, жирные и мучные продукты, а также некоторые лекарственные препараты и витамины, содержащие кальций, магний, цинк, селен, йод, хром. Это поможет избежать ухудшения усвоения железа. Все препараты железа назначаются врачом индивидуально. Курс лечения составляет не менее 1,5-2 месяцев, возможно, и дольше. Кроме восстановления уровня железа в крови, нужно создать его запас в организме, то есть повысить уровень ферритина. Об успехе лечения говорит нормализация уровня гемоглобина через 1-2 месяца [9][10].

Если препараты железа невозможно применять внутрь (например, при непереносимости или нарушении всасывания железа в кишечнике), то их вводят внутримышечно или внутривенно. Инъекционные препараты железа используют только в стационаре, так как они могут вызывать шоковые реакции. Их нельзя применять во время беременности и лактации.

При тяжёлой анемии (гемоглобин менее 70 г/л) и по жизненным показаниям в условиях стационара проводят переливание эритроцитарной массы.

В качестве лечебно-профилактического средства пациентам, у которых нет сахарного диабета, можно использовать гематоген. В его состав входят железо, связывающее белки, получаемые из крови крупного рогатого скота, а также аскорбиновая кислота и необходимый комплекс белков. Однако это достаточно калорийный продукт — в 100 г гематогена содержится 350–500 килокалорий, об этом следует помнить, включая его в рацион.

Прогноз. Профилактика

Прогноз при ЖДА благоприятный. В большинстве случаев заболевание успешно лечится амбулаторно. Но если не анемию не лечить, то она может прогрессировать, ухудшая общее самочувствие. ЖДА сложно скорректировать в следующих случаях:

- при сопутствующих проблемах с ЖКТ (обострение хронического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительных заболеваниях кишечника, синдроме мальабсорбции — нарушенного всасывания в кишечнике, резекции желудка и/или кишечника);

- одновременном приёме препаратов, снижающих всасывание железа;

- хронических кровопотерях;

- нелеченных системных и онкологических заболеваниях;

- нерегулярном приёме препаратов железа, несоблюдении дозировки, кратности и продолжительности приёма препарата или самостоятельной его замене.

Для профилактики ЖДА следует:

- ежегодно сдавать клинический анализ крови и контролировать его параметры;

- полноценно питаться, получая с пищей достаточное количество белка и железа;

- своевременно устранять источники кровопотери в организме;

- лицам из групп риска (донорам, детям, из спортивных школ, беременным и кормящим, а также женщинам, страдающим обильными и длительными менструациями) принимать небольшие дозы препаратов железа.

Все больные ЖДА, а также люди, у которых высока вероятность развития этой патологии, должны наблюдаться у терапевта [5][7].

Источник