Церебрастенический и астенический синдром у детей

Церебрастенический синдром – это нарушение неврологического характера, характеризующееся снижением способности к умственному труду и обучению. Встречается у людей любого возраста, включая детей и подростков. Заболевание развивается преимущественно вследствие органического поражения головного мозга. Церебрастения требует своевременного обращения к врачу и комплексного лечения, в противном случае патология негативно отражается на качестве жизни и профессиональной деятельности пациента.

Суть нарушения

Поскольку основной характеристикой церебрастении является нарушение адаптационно-приспособительных механизмов, синдром чаще диагностируется в стрессовые периоды жизни ребенка – при поступлении в детский сад, школу

Буквально слово “церебрастения” переводится как “слабость головного мозга”. В начале развития церебрастения может ошибочно приниматься за обычное переутомление или последствие многочисленных стрессов. Так как болезнь часто впервые проявляется после травм и недавно перенесенных заболеваний, люди ошибочно принимают симптомы этого нарушения за слабость, ожидая, что она пройдет самостоятельно. Тем не менее церебрастенический синдром может прогрессировать, негативно сказываясь на самочувствии и качестве жизни.

Нарушение относится к неврологическим расстройствам. В МКБ-10 оно обозначается кодом F06.6 – органическое эмоциональное или астеническое нарушение (расстройство).

С синдромом церебрастении может столкнуться человек любого возраста.

Обратите внимание! Опасность церебрастении у детей – отставание в развитии из-за нарушения нормального функционирования головного мозга.

Заболевание относится к нарушениям соматического характера. Основная причина патологии – это нарушение работы центральной нервной системы вследствие органических поражений мозга (травмы, инфекции тканей мозга и т.д.). При церебрастеническом синдроме у детей и взрослых наблюдается нарушение передачи двигательных и чувствительных импульсов от головного мозга по соответствующим нервным волокнам. Это определяет один из главных симптомов нарушения – резкие перепады настроения, сопровождающиеся рядом физиологических реакций.

Заболевание является одним из самых сложных неврологических нарушений, так как напрямую связано с функционированием соматической нервной системы, осуществляющей осознанное управление организмом. При церебрастении своевременное лечение определяет дальнейший прогноз. Если патологию не лечить, со временем она приведет к развитию различных нарушений и осложнений, так как сбой в работе нервной системы неизменно сказывается на функционировании всего организма в целом.

В чем причины церебрастении?

Основные причины развития церебрастенического синдрома у детей и взрослых:

- травмы головы и спины;

- сотрясение головного мозга;

- воспалительные заболевания мозга;

- тяжелые инфекционные заболевания.

Развитие церебрастенического синдрома у взрослых и пожилых пациентов нередко связано с атеросклерозом сосудов головного мозга. Заболевание может возникать на фоне тяжелых воспалительных и инфекционных болезней – менингита, энцефалита, арахноидита.

Церебрастения может диагностироваться у новорожденных с первых дней жизни. Причиной в этом случае является внутриутробная гипоксия плода, инфицирование во время беременности, нарушение развития нервной системы плода вследствие приема матерью некоторых групп медикаментов.

Симптоматика церебрастении

Церебрастения проявляется физической слабостью, быстрой утомляемостью, сонливостью, ухудшением концентрации внимания

Церебрастенический синдром, симптомы которого зависят от выраженности нарушения работы симпатической нервной системы, должен быть диагностирован вовремя.

Слово “синдром” в названии этого диагноза означает, что патология имеет целый комплекс характерных симптомов, которые могут проявляться как все вместе, так и по отдельности.

Церебрастенический синдром с легкими нарушениями характеризуется:

- быстрой утомляемостью;

- головной болью;

- частыми перепадами настроения;

- ухудшением концентрации внимания;

- потерей интереса к жизни;

- проблемами со сном.

Такие симптомы могут беспокоить пациента лишь периодически, например, на фоне стресса. Причем легкая форма церебрастении может проявляться всего несколькими симптомами, например, только головной болью и слабостью.

Выраженный церебрастенический синдром характеризуется тяжелой симптоматикой. Пациенты отмечают резкие перепады настроения. Выделяют гипердинамическую и гиподинамическую формы нарушения.

Гипердинамическая форма характеризуется суетливостью, раздражительностью, общей возбужденностью. Проявления и симптомы такой формы церебрастенического синдрома могут сопровождаться повышенной агрессией.

Гиподинамический церебрастенический синдром проявляется апатией и эмоциональной лабильностью. Пациенты теряют интерес к жизни, чувствуют себя разбитыми и постоянно уставшими, не высыпаются, даже если спят очень много. Эта форма нарушения сопровождается нарушением способности к усвоению новой информации.

Церебрастенический синдром характеризуется специфическим цефалгическим синдромом, или головной болью. Для этого неврологического нарушения характерна головная боль напряжения.

Чем опасно заболевание?

При церебрастении школьникам тяжелее дается учебная программа, часто развивается школьная неуспеваемость, появляются фобии и страхи

Посттравматический церебрастенический синдром, как и нарушение на фоне перенесенных инфекций головного мозга, опасен развитием осложнений.

У детей может наблюдаться отставание в умственном и психическом развитии. Если патология появилась у ребенка младшего школьного возраста, может наблюдаться низкая успеваемость по предметам, требующим концентрации внимания. Такие дети неусидчивы, быстро утомляются, не проявляют интереса к подвижным играм и часто стараются избегать общения со сверстниками.

Церебрастения негативно сказывается на психике пациента. На фоне этого неврологического нарушения возможно развитие следующих осложнений:

- невроз (неврастения);

- депрессия;

- панические атаки;

- тревожные расстройства;

- фобии.

Церебрастения приводит также к развитию ряда физических нарушений. В первую очередь наблюдаются проблемы с пищеварительной системой. Это проявляется ухудшением аппетита, тошнотой, запорами.

На фоне церебрастении часто происходит ослабление иммунитета, в результате чего человек чаще болеет ОРВИ и воспалительными заболеваниями.

Для взрослых людей церебрастения чревата возникновением проблем на работе, вплоть до заметного ухудшения профессиональных навыков.

Неврологическое нарушение потенциально опасно социальной дезадаптацией человека любого возраста. Церебрастения у детей и подростков может привести к асоциальному поведению в будущем. Такие дети склонны к опасным зависимостям, страдают от ипохондрии и могут даже попытаться совершить суицид.

На какие симптомы следует обратить внимание: первые признаки

Немедленно обратиться к врачу необходимо при появлении следующих симптомов:

- ухудшение самочувствия в жару;

- слабость и недомогание во время нахождения в душном помещении;

- метеозависимость, которой ранее не наблюдалось;

- сильная слабость;

- ухудшение сна;

- снижение работоспособности;

- ухудшение памяти;

- апатия и астенический синдром;

- перепады настроения;

- цефалгия.

Одним из первых симптомов церебрастенического синдрома является ухудшение самочувствия при перепадах атмосферного давления. При этом появляется ноющая или пульсирующая головная боль.

Диагностика

При симптомах церебрастении больному необходимо пройти обследование у психиатра

Диагностика церебрастенического синдрома требует комплексного обследования, так как симптомы нарушения схожи с признаками ряда других неврологических заболеваний. Следует провести дифференциальную диагностику для исключения невроза, неврастении, стресса, депрессии.

Как правило, для постановки диагноза проводится:

- проверка рефлексов;

- физикальный осмотр;

- тестирование;

- МРТ головы;

- электроэнцефалография;

- допплерография сосудов головного мозга.

Диагноз ставится неврологом. Пациенту дополнительно необходимо пройти обследование у терапевта и психиатра.

Принципы лечения

Признаки, симптомы и лечение церебрастении во многом зависят от ее причин и выраженности. Терапия церебрастенического синдрома у детей и взрослых включает:

- назначение медикаментозных препаратов;

- проведение физиотерапевтических процедур;

- изменение режима дня;

- ЛФК;

- психокоррекцию.

Лечебный курс при церебрастении подбирается индивидуально для каждого пациента. В целом схема терапии зависит от выраженности нарушения.

Независимо от симптомов и возраста пациента лечение начинается с изменения режима дня. Пациенту необходимо соблюдать режим сна и бодрствования, причем на сон должно отводиться не менее 8 часов. Нервная система “любит” дисциплину, поэтому необходимо точно следовать режиму, принимая пищу, отходя ко сну и просыпаясь четко по графику.

Пациентам обязательно назначают курс лечебной физкультуры для уменьшения мышечного спазма. Занятия проходят в кабинете ЛФК под контролем врача.

Медикаментозное лечение

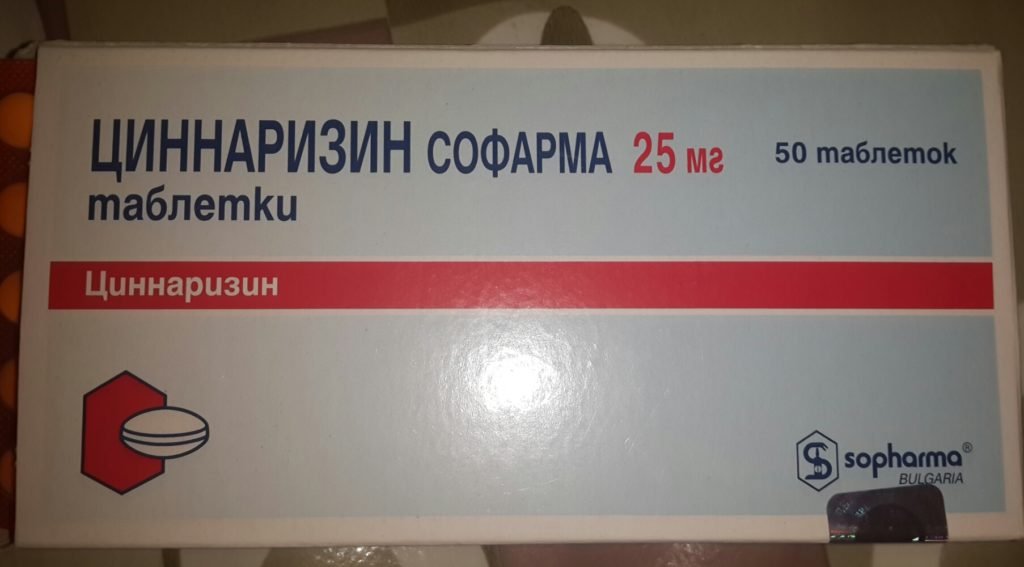

Принимают Циннаризин внутрь после еды: при нарушениях мозгового кровообращения – обычно по 25 мг (1 таблетка) 3 раза день или по 75 мг (1 капсула) 1 раз в день

Церебрастенический синдром лечится с помощью препаратов следующих групп:

- ноотропы;

- адаптогены;

- препараты для улучшения мозгового кровообращения;

- витамины.

Ноотропы – это лекарства для улучшения когнитивных функций головного мозга. Такие препараты улучшают память, повышают способность к концентрации, восстанавливают мозговой кровоток. Препараты этой группы – Билобил, Фезам, Церебролизин.

Адаптогены – препараты для повышения устойчивости нервной системы перед действием стресса. К таким лекарствам относят настойку элеутерококка, препарат Актовегин, настойки женьшеня и эхинацеи. Эти лекарства обладают тонизирующим действием и прибавляют сил.

При повышенной возбудимости на фоне церебрастенического нарушения целесообразно назначение седативных средств вместо адаптогенов.

Для нормализации мозгового кровообращения назначают Актовегин, Циннаризин, Винпоцетин. Наравне с этими препаратами может быть назначен препарат Глицин – аминокислота с седативным и ноотропным действием.

В терапии обязательно используются витамины. Для укрепления нервной системы и нормализации мозгового кровообращения показан прием витаминов группы В; А, Е и С; кислот Омега-3. Как правило, врачи назначают конкретные витаминные комплексы.

При мышечных спазмах и головной боли напряжения врач может порекомендовать прием спазмолитиков.

Физиотерапия

Церебрастенический синдром лечится с помощью физиотерапии, лечение при этом направлено на уменьшение нервного напряжения. При церебрастении применяют:

- мануальную терапию;

- иглорефлексотерапию;

- минеральные ванны;

- грязевые аппликации и др.

При выраженном цефалгическом синдроме рекомендован расслабляющий массаж. При наличии дополнительных показаний врач может назначить электрофорез с никотиновой кислотой на шейно-воротниковую зону, так как такая процедура расслабляет сосуды и способствует нормализации мозгового кровообращения.

Другие методы лечения

Гирудотерапия – эффективное народное средство для лечения церебрастенического синдрома

В терапии церебрастении успешно применяются нетрадиционные методы лечения – остеопатия, народные средства, гомеопатия, лечение пчелами (апитерапия), лечение пиявками (гирудотерапия). Все эти методы направлены на улучшение кровообращения и уменьшение напряжения мышц и нервной системы.

Гомеопатия и народные средства могут применяться наравне с консервативной медикаментозной терапией.

Психокоррекция при церебрастении направлена на устранение таких осложнений нарушения, как неврастения, депрессия, ипохондрия. Психотерапия позволяет предотвратить развитие фобий и панических атак на фоне соматического нарушения.

Армия и церебрастения

Берут ли в армию, если у человека диагностирован церебрастенический синдром, – вопрос, беспокоящий многих молодых людей и их родителей. Армия и церебрастенический синдром не исключают друг друга. Окончательное решение принимает специальная комиссия военного комиссариата. Несмотря на то, что прохождение срочной службы может усугубить течение неврологического нарушения из-за стрессов и сильной нагрузки, церебрастения не значится в списке заболеваний, освобождающих от армии. Как правило, отсрочка от службы в армии при церебрастении не дается, исключение составляют лишь случаи осложненного неврологического расстройства.

Прогноз

Несмотря на всю тяжесть нарушения, прогноз благоприятный. Своевременно выявленная церебрастении достаточно хорошо корректируется медикаментами и физиотерапией. Своевременное лечение церебрастении у детей, восстанавливая когнитивные функции и устраняя симптомы, позволяет ребенку жить полной жизнью. В то же время человеку необходимо долгое время принимать препараты и всегда соблюдать режим дня, чтобы нарушение вновь не дало о себе знать.

Источник

Астено-невротический синдром у детей — это совокупность психоэмоциональных, неврологических и вегетативных проявлений, которые возникают как признак дезадаптации организма. Патология встречается при любых заболеваниях, действии физических или психических стрессоров. Основные симптомы: слабость и повышенная утомляемость даже после отдыха, нестабильность эмоциональных реакций, жалобы на головные боли. Диагностика основана на клинической оценке анамнеза, субъективных и объективных признаков. Для лечения астенического невроза необходимы нормализация режима дня и диеты, сеансы психотерапии, медикаментозная терапия нейрометаболитами и адаптогенами.

Общие сведения

Астено-невротический синдром (астенический невроз) — самая распространенная жалоба в практике педиатра, которая зачастую служит проявлением других патологий или общего снижения адаптационных возможностей организма. Учитывая частую встречаемость, многообразные клинические симптомы и трудности в подборе терапевтических схем, астено-невротический синдром очень актуален в современной педиатрической практике.

Астено-невротический синдром у детей

Причины

Астено-невротические состояния характеризуются многообразием этиологических факторов. Любое соматическое или инфекционное заболевание сопровождается симптомами астении, что особенно выражено у детей, для которых типична лабильность нервно-психических процессов, их быстрая истощаемость. Чем дольше длится болезнь и чем более выражены ее симптомы, тем выше вероятность формирования невротического синдрома.

Специфическим фактором риска у детей является гипоксически-ишемическая энцефалопатия, которая возникает под влиянием перинатальных провоцирующих факторов. К предпосылкам астении относят повышенные нагрузки в школе, большую загруженность во внеклассных кружках и секциях. Риск развития невротического синдрома выше при нездоровом семейном микроклимате, проблемах во взаимодействии с ровесниками.

Патогенез

В механизме развития выделяют психосоциальные, нейрогуморальные и инфекционно-иммунные факторы, которые в комбинации оказывают негативное влияние на детскую нервную систему. Ключевым звеном патогенеза астено-невротического синдрома называют отклонения в работе лимбико-ретикулярного комплекса, который регулирует реакцию детей на действие стрессовых факторов.

Из-за расстройств в функционировании ретикулярной формации нарушаются процессы сна и бодрствования, изменяются эмоциональные реакции ребенка на привычные раздражители. Постепенно изменяется работа гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы, которая отвечает за реагирование на стрессовые факторы. Еще один значимый фактор — церебральная гипоперфузия и нейротрансмиттерные нарушения.

Классификация

Большинство педиатров в практической деятельности разделяют астено-невротический синдром на первичный, обусловленный особенностями характера и течения психических процессов, и вторичный, который развивается на фоне органических патологий. Эта классификация не отражает в полной мере этиопатогенетические особенности расстройства, поэтому в 2011 году был предложен новый вариант систематизации невротического синдрома. Согласно ему, выделяются 5 форм астении:

- Неврастения. Функциональное состояние, которое вызвано истощением высшей нервной деятельности в результате острых или хронических стрессов. Термин неврастения часто используется как синоним астено-невротического синдрома у взрослых и детей.

- Цереброгенная. Патология связана с наличием органического поражения головного мозга вследствие заболеваний, травм, операций. Для состояния типичны клинически выраженные симптомы, быстрая истощаемость нервных процессов.

- Соматогенная. Обусловлена соматическими или инфекционными болезнями. Симптомы появляются одновременно с основным заболеванием или после него, исчезают достаточно быстро.

- Резидуальная. Возникает в раннем детском возрасте как следствие перенесенной перинатальной патологии. Помимо психоэмоциональных нарушений, у таких детей бывают проблемы с умственным развитием, расстройства мелкой моторики.

- Дизонтогенетическая. Эта форма считается более легким вариантом резидуальной астении, проявляется в ответ на незначительную гипоксически-ишемическую энцефалопатию. Характеризуется вариабельностью и лабильностью клиники. Симптомы чаще усиливаются весной и осенью.

Симптомы

Основные проявления астено-невротического синдрома — утомляемость и усталость. У детей страдает память и мышление, снижается способность к переключению внимания. Школьникам становится сложно сконцентрироваться на занятии. Обычно это дополняется двигательным беспокойством, суетливостью. Начальные стадии синдрома расцениваются как невоспитанность и неусидчивость, поэтому на раннем этапе родители не задумываются о походе к врачу.

Вторая типичная группа признаков — психоэмоциональные симптомы. У детей наблюдаются резкие беспричинные перепады настроения, повышенная раздражительность и нервозность. Как правило, возникает патологическая подавленность настроения, которая в подростковом возрасте может трансформироваться в депрессию. Характерно яркое эмоциональное реагирование на незначительные события.

Отличительная черта астенической симптоматики — устойчивость и отсутствие улучшения состояния после отдыха. Если при обычной усталости ребенок испытывает прилив сил и энергии после ночного сна или выходного, то при астении даже длительный отдых не приносит облегчения. Неврологические симптомы дополняются соматическими: мышечными и головными болями, длительным субфебрилитетом, бессонницей.

Если у ребенка есть конституциональная склонность к возникновению длительной астении, со временем у него формируется астено-невротический тип характера. Основные его черты проявляются в периоде пубертата. Подросток становится тревожным и мнительным, тяжело переживает конфликты в семье, школе, испытывает сильное волнение перед незначительными событиями (контрольная, поход в гости). Иногда у детей выражены симптомы ипохондрии.

Осложнения

Легкие преходящие формы невротического синдрома не представляют угрозы здоровью, однако длительная астения резко нарушает социальную адаптацию, снижает способности к обучению. Астения часто сочетается с нарушениями психоэмоционального состояния вплоть до тяжелых депрессий, тревожных расстройств и усугубления психопатических черт личности.

Диагностика

Выявление астении не представляет труда для опытного педиатра или детского невролога. Для этого врачу достаточно детально собрать жалобы и анамнез жизни, побеседовать с ребенком, использовать специальные шкалы и опросники. По показаниям пациенту рекомендуют консультацию детского психиатра, чтобы своевременно выявить патологические черты личности и нарушения социальной адаптации, которые могли спровоцировать астению.

Затруднения могут возникать при верификации причин этого типа невротического состояния. Для исключения органических поражений ЦНС проводится:

- эхоэнцефалография;

- ЭЭГ;

- КТ или МРТ головного мозга.

Если врач подозревает соматические болезни, он назначает консультации профильных специалистов: детского кардиолога, эндокринолога, травматолога и т. д. Сочетание астенических реакций и субфебрилитета — повод для направления к детскому инфекционисту.

Лечение астено-невротического синдрома у детей

Основу лечения синдрома составляют немедикаментозные методы, которые направлены на нормализацию образа жизни ребенка. Родители должны следить за соблюдением распорядка дня, приобщать детей к активным играм, не перегружать его внеклассными занятиями. Решающее значении приобретает психологический комфорт дома и в учебном заведении, иногда для ликвидации причины хронического стресса приходится сменить школу.

Диету обогащают продуктами, богатыми витаминами группы В (субпродукты, цельнозерновой хлеб, яйца), триптофаном (нежирное мясо, сыры). Рекомендуют исключить газированные напитки и острые снеки (чипсы, сухарики). С подростками проводят беседы по поводу вреда алкогольных напитков и энергетиков, которые дают ложное чувство бодрости на короткое время, а в перспективе усугубляют состояние.

Для решения внутренних конфликтов, устранения психотравмирующих ситуаций или изменения отношения ребенка к ним показана длительная работа с психологами. Занятия проходят в формате индивидуальной или семейной психотерапии, арт-терапии, музыкотерапии. Лекарства применяются ограниченно. При тяжелой астении назначают нейрометаболические препараты, витамины, растительные адаптогены.

Важную роль в устранении соматической и цереброгенной астении играет лечение основного заболевания. С учетом ведущих клинических признаков врачи подбирают консервативные и/или интервенционные методики. В лечении астено-невротического синдрома важен мультидисциплинарный подход, привлечение к терапевтическим программам школьных психологов, учителей, руководителей внеклассной активности.

Прогноз и профилактика

Симптомы астено-невротического расстройства не несут серьезной угрозы для ребенка, но длительная астения значительно снижает качество жизни, нарушает физическое и интеллектуальное развитие. Несмотря на достижения современной педиатрии, лечение представляет сложную задачу, требует привлечения мультидисциплинарной команды, комбинации немедикаментозных методов и лекарственной терапии.

В основе профилактики невротического синдрома лежит приучение детей к здоровому образу жизни и полноценному сну, исключение травмирующих факторов дома, в организованных детских коллективах. В повседневных занятиях должны гармонично сочетаться умственные и физические нагрузки, время на отдых и общение со сверстниками. Для предупреждения и раннего выявления ухудшения здоровья дети должны регулярно проходить медицинские осмотры.

Источник