Что такое синдром эбштейна это

Аномалия Эбштейна – порок трикуспидального клапана, характеризующийся его дисплазией и смещением в полость правого желудочка. Признаками аномалии Эбштейна служат низкая физическая выносливость, одышка, пароксизмальная тахикардия, цианоз, кардиомегалия, правожелудочковая недостаточность, аритмии. Диагноз аномалии Эбштейна подтверждается данными электрокардиограммы, эхокардиограммы, фонокардиограммы, рентгенографии, зондирования полостей сердца, атриографии. Лечение аномалии Эбштейна оперативное, включающее протезирование трикуспидального клапана, устранение атриализованной части правого желудочка, ликвидацию межпредсердного сообщения (ДМПП, ОАП).

Общие сведения

Аномалия Эбштейна – врожденная патология трехстворчатого предсердно-желудочкового клапана, сопровождающаяся аномальным положением створок, приводящим к образованию над ними атриализованной части правого желудочка, составляющей одно целое с правым предсердием. Впервые в кардиологии аномалия была описана немецким врачом W. Ebstein в 1866 г. Частота аномалии Эбштейна среди различных врожденных пороков сердца составляет 0,5–1%. Аномалии Эбштейна часто сопутствуют другие пороки сердца – дефект межпредсердной перегородки (ДМПП), открытый артериальный проток (ОАП), дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), стеноз или атрезия легочной артерии, митральный стеноз или недостаточность, синдром WPW.

Аномалия Эбштейна

Причины

Формирование аномалии Эбштейна связывается с поступлением лития в организм плода на ранних этапах эмбриогенеза. Также к возникновению данного и других пороков сердца могут приводить инфекционные заболевания беременной (скарлатина, корь, краснуха), тяжелые соматические заболевания (анемия, сахарный диабет, тиреотоксикоз), употребление алкоголя и лекарственных средств, обладающих тератогенным воздействием, патология гестации (токсикозы, угроза самопроизвольного выкидыша и пр.).

Важную роль в развитии аномалии Эбштейна играет отягощенная наследственность по ВПС – наряду со спорадическими, встречаются и семейные случаи аномалии.

Классификация

Выделяют четыре анатомических варианта (типа) аномалии Эбштейна:

- I – передняя створка трикуспидального клапана большая и подвижная; септальная и задняя створки отсутствуют или смещены;

- II – присутствуют все три створки предсердно-желудочкового клапана, однако они относительно малы и смещены по направлению к верхушке сердца.

- III – хорды передней створки трикуспидального клапана укорочены и ограничивают ее движение; септальная и задняя створки недоразвиты и смещены.

- IV – передняя створка трикуспидального клапана деформирована и смещена в сторону выходного тракта правого желудочка; септальная створка образована фиброзной тканью, задняя – недоразвита или полностью отсутствует.

Особенности гемодинамики при аномалии Эбштейна

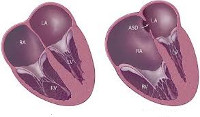

Анатомическую основу аномалии Эбштейна составляет неправильное расположение трехстворчатого клапана, при котором его створки (обычно задняя и перегородочная) оказываются деформированы и смещены в полость правого желудочка. В этом случае створки клапана крепятся ниже фиброзного кольца, иногда на уровне выходного отдела правого желудочка. Смещение клапана сопровождается атриализацией правого желудочка, т. е. состоянием, при котором часть правого желудочка составляет продолжение и единую полостью с правым предсердием.

Таким образом, смещение створок обусловливает деление правого желудочка на 2 функциональные части: надклапанную атриализованную, образующую общую полость с правым предсердием, и подклапанную – меньшую по размерам, функционирующую как правый желудочек. При этом правое предсердие и атриализованная часть правого желудочка значительно расширены, а полость правого желудочка – уменьшена.

Гемодинамические нарушения, сопутствующие аномалии Эбштейна, зависит от степени трикуспидальной недостаточности, размеров функционирующего правого желудочка и величины сброса крови справа налево через межпредсердные коммуникации.

Электрические процессы в правом предсердии, состоящем из двух частей, не синхронизированы: сокращение собственно правого предсердия происходит в систолу предсердий, а атриализованной части правого желудочка – в систолу желудочков. Вследствие трикуспидальной недостаточности происходит регургитация венозной крови обратно в правое предсердие; ударный объем правого желудочка снижается, что сопровождается уменьшением легочного кровотока. Правое предсердие дилатируется и гипертрофируется, давление в нем прогрессирующе повышается, вызывая возникновение венозно-артериального шунта через дефект в межпредсердной перегородке.

Право-левый сброс крови играет двоякую роль: с одной стороны он позволяет избежать перегрузки правого предсердия и компенсирует порок; с другой стороны – способствует развитию артериальной гипоксемии.

Симптомы аномалии Эбштейна

В зависимости от тяжести нарушений гемодинамики выделяют 3 стадии течения аномалии Эбштейна: I — бессимптомную (встречается редко); II — стадию выраженных гемодинамических расстройств (IIa — без нарушений сердечного ритма; IIб — с нарушениями сердечного ритма), III — стадию стойкой декомпенсации.

Самые тяжелые формы аномалии Эбштейна могут вызывать внутриутробную гибель плода. При благоприятном варианте порока его течение долго время остается бессимптомным; физическое развитие детей соответствует возрасту. В типичных случаях аномалия Эбштейна проявляется в раннем детстве, иногда в первые месяцы жизни ребенка.

Клинические симптомы включают диффузный цианоз, плохую переносимость физической нагрузки, боли в сердце, приступы сердцебиения. У 25-50% пациентов с аномалией Эбштейна отмечается пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, у 14% из них – синдром WPW. При внешнем осмотре обращает внимание изменения концевых фаланг пальцев по типу «барабанных палочек» и ногтей в виде «часовых стекол», «сердечный горб».

При аномалии Эбштейна может рано развиваться правожелудочковая недостаточность – одышка, увеличение печени, набухание и пульсация шейных вен. Часто отмечается артериальная гипотония. Течение аномалии Эбштейна неуклонно прогрессирующее. Причиной смерти больных старшего возраста чаще всего служат сердечная недостаточность и тяжелые нарушения ритма.

Диагностика аномалии Эбштейна

Пациентам с подозрением на аномалию Эбштейна проводится консультация кардиолога и кардиохирурга, ЭКГ, рентгенография грудной клетки, ЭхоКГ, фонокардиография. Перкуторно определяется увеличение размеров сердца вправо, при аускультации выслушивается характерный трех- или четырехтактный ритм, систолический и диастолический шум справа от мечевидного отростка, расщепление II тона.

ЭКГ-данные включают отклонение ЭОС вправо, признаки гипертрофии и дилатации правого предсердия, пароксизмальную желудочковую экстрасистолию и предсердную тахикардию (синдром WPW), трепетание предсердий, мерцательную аритмию, полную (неполную) блокаду правой ножки пучка Гиса. Фонокардиограмма при аномалии Эбштейна характеризуется наличием систолического шума в проекции правого желудочка; запаздыванием I тона; раздвоенным II тоном; III, IV тонами большой амплитуды.

Рентгенологические признаки, свидетельствующие в пользу аномалии Эбштейна, представлены резким увеличением правых отделов сердца, шаровидной формой тени сердца, повышенной прозрачностью легочных полей.

При проведении эхокардиографии видно смещение книзу створок трикуспидального клапана, увеличение размеров правого предсердия, замедленное смыкание трехстворчатого клапана, смещение створок, наличие атриализированного правого желудочка, шунтирующий проток крови справа налево через ДМПП (по данным допплер-эхокардиографии). Фетальная ЭхоКГ, выполненная в пренатальном периоде, позволяет диагностировать аномалию Эбштейна в 60% случаев.

Для уточнения формы и степени тяжести аномалии Эбштейна проводится МРТ, зондирование полостей сердца, вентрикулография. Диагноз аномалии Эбштейна требует дифференциации с экссудативным перикардитом, миокардитом Абрамова-Фидлера, изолированным ДМПП и пульмональным стенозом, тетрадой Фалло.

Лечение аномалии Эбштейна

Прогноз

Естественное течение аномалии Эбштейна зависит от морфологического субстрата порока. На первом году жизни от тяжелейшей сердечной недостаточности или фибрилляции желудочков погибают 6,5% пациентов; к 10 годам – 33%, к 30-40 годам – 80-87%.

После проведения хирургической коррекции аномалии Эбштейна прогноз в отношении жизни становится благоприятным. Отрицательно сказываются на отдаленных результатах вмешательства выраженная кардиомегалия и развитие послеоперационной аритмии.

Источник

Аномалия Эбштейна — редкий врождённый порок сердца. Данная патология встречается с частотой 1% от всех врождённых пороков развития сердца. Впервые описана в 1866 году патологоанатомом Эбштейном. При этом пороке сердца створки правого атриовентрикулярного клапана исходят из стенок правого желудочка, а не из предсердно-желудочкового кольца и неполностью смыкаются (недостаточность трёхстворчатого клапана). Таким образом, полость правого желудочка оказывается уменьшённой по сравнению с нормой, а часть правого желудочка от предсердно-желудочкового кольца (где клапан должен был находиться в норме) до смещённого вниз трехстворчатого клапана становится продолжением правого предсердия. Также при аномалии наблюдается незаращение овального отверстия (между правым и левым предсердиями). Из-за таких анатомических изменений аномалия Эбштейна характеризуется

- Недостаточностью трёхстворчатого клапана (между правым предсердием и правым желудочком).

- Незаращённым овальным отверстием (между правым и левым предсердиями) и

- Уменьшением полости правого желудочка. Правое предсердие увеличивается в размерах и расширяется. Часть венозной крови перетекает в левое предсердие через открытое овальное отверстие и смешивается с артериальной. Это приводит к уменьшению содержания кислорода в артериальной крови и гипоксии органов и тканей. Возможны нарушения ритма сердца.

Диагностика[править | править код]

Аускультативно выявляются глухие, ослабленные тоны. Часто выслушивается ритм «галопа», т. е. трех- или четырехчленный ритм, обусловленный раздвоением I и II тонов сердца или наличием дополнительных III и IV тонов.

На ЭКГ обнаруживается ряд характерных признаков. Регистрируются высокие пикообразные зубцы Р, которые указывают на гипертрофию и дилатацию правого предсердия. Другими симптомами являются блокада правой ножки пучка Гиса при отсутствии признаков гипертрофии правого желудочка, склонность к нарушениям сердечного ритма и расстройствам предсердно-желудочковой проводимости. Кроме того, характерным для аномалии Эбштейна следует считать синдром Вольфа — Паркинсона—Уайта.

При рентгенологическом исследовании в переднезадней проекции обнаруживается выраженная кардиомегалия с характерной шаровидной конфигурацией сердца. Правый кардиовазальный угол смещен вверх, что указывает на увеличение правого предсердия. Сосудистый пучок узкий, левые отделы сердца обычно не увеличены.

Эхокардиографическое исследование. Отмечаются деформация эхосигнала от створок и объемное увеличение размеров правого предсердия.

Катетеризация сердца. У всех больных выявляется повышенное давление в правом предсердии. Величины систолического давления в правом желудочке и легочной артерии, как правило, нормальные или несколько снижены. Сократительная функция выходного отдела правого желудочка понижена, что проявляется в медленном подъеме кривой давления во время фазы изометрического сокращения, медленном спуске после закрытия легочных клапанов и повышенном конечно-диастолическом давлении. Важные диагностические признаки можно получить при одновременной регистрации давления и внутриполостной ЭКГ. При выведении катетера в правое предсердие величина давления существенно не меняется, но появляется предсердная конфигурация внутриполостной ЭКГ. Анализ газового состава крови в большинстве случаев выявляет низкие цифры насыщения крови кислородом в правых отделах сердца, большую артериовенозную разницу и артериальную гипоксемию.

Ангиокардиографическое исследование. Наиболее информативной является правая атриография. Во всех случаях контрастируется гигантская, резко расширенная полость правого предсердия. В связи с длительной задержкой контрастного вещества интенсивность её контрастирования достаточно плотная и крайне редко можно отметить снижение плотности из-за разведения контрастного вещества большим объемом крови.

Электрофизиологическое исследование производится всем больным с нарушениями сердечного ритма. В задачи этого исследования входят определение вида аномального пути, продолжительности антеградного и ретроградного эффективных рефрактерных периодов аномального пути и установление его локализации.[3]

Лечение[править | править код]

Радикальным способом лечения аномалии Эбштейна является операция. Операция направлена на устранение недостаточности или стеноза трехстворчатого клапана с помощью увеличения полезной полости правого желудочка и устранения сопутствующих пороков.

В настоящее время при аномалии Эбштейна применяются два типа радикальных операций:

- пластическая реконструкция трехстворчатого клапана;

- протезирование клапана.

Пластическая реконструкция трехстворчатого клапана заключается в создании одностворчатого клапана, пликации атриализованной части правого желудочка, задней аннулопластике трехстворчатого клапана и уменьшении правого предсердия. Для этого широкими П-образными швами на прокладках захватывают переднюю створку трехстворчатого клапана, атриализованную часть правого желудочка и правое предсердно-желудочковое отверстие. Затягивая и завязывая швы, трехстворчатый клапан соединяют с предсердно-желудочковым отверстием; одновременно создается одностворчатый клапан, осуществляется пликация атриализованной части правого желудочка и уменьшается диаметр фиброзного кольца.

Суть операции протезирования трехстворчатого клапана состоит в иссечении деформированного клапана и подшивании искусственного протеза. Протез фиксируют на 1—2 см выше коронарного синуса. Этим приемом устраняется возможность повреждения проводящей системы сердца и одновременно увеличивается полость правого желудочка.[3]

Прогноз[править | править код]

Все пациенты с грубой патологией погибают в течение первого месяца жизни (около 25 % больных). До 6 мес. доживают 68 %, до 5 лет – 64 %, в последующем кривая стабилизируется. У неоперированных больных причинами смерти становятся постепенно прогрессирующая сердечная недостаточность и нарушения ритма. Состояние может улучшаться после операции соединения (анастомоза) между верхней полой веной и правой лёгочной артерией — для облегчения прохождения венозной крови в систему легочного кровотока.

Смертность при таких оперативных вмешательствах составляет от 8 до 50 % и зависит от степени выраженности порока и опыта хирурга. Результаты оперативного лечения хорошие в 90 % случаев. Через год после операции возможно восстановление трудоспособности у пациента.

Примечания[править | править код]

Источник

Содержание

Аномалия Эбштейна относится к группе пороков развития сердца, хотя считается относительно редким вариантом поражения сердечных структур. Что представляет собой патология, поговорим сегодня, 6 июля, в день кардиолога. Аномалия выявляется сразу при рождении или в течение жизни, если дефект не очень большой. При аномалии Эбштейна поражается трехстворчатый (трикуспидальный) клапан, расположенный между двумя правыми камерами сердца (правое предсердие и правый желудочек). При аномалии трикуспидальный клапан расположен ниже, чем обычно, а его листки сформированы неправильно. Это формирует нарушения тока крови между предсердием и желудочком, а также в кругах кровообращения.

Какие проявления возможны у детей?

При аномалии Эбштейна часть крови может возвращаться обратно через клапан, что заставляет сердце работать менее эффективно. Аномалия Эбштейна также может привести к расширению сердца (дилатационная кардиомиопатия) или сердечной недостаточности. Если у ребенка при рождении нет признаков или симптомов, связанных с аномалией Эбштейна, необходим постоянный тщательный мониторинг состояния сердца, чтобы отслеживать адаптацию органа к возрастающим нагрузкам по мере роста малыша. Если возникают тревожные признаки и симптомы нарушений кровообращения, сердце ребенка увеличивается в размерах или становится слабее, может потребоваться лечение аномалии Эбштейна. Варианты включают систематический прием лекарств и хирургическое вмешательство.

Легкие формы аномалии Эбштейна могут не вызывать симптомов до периода первого или второго ростового скачка у детей (это 6-7 лет и период полового созревания). Если симптомы порока присутствуют, они могут включать:

- Одышка, особенно при физической нагрузке, в грудном возрасте — это сосание груди или бутылочки;

- Постоянное утомление, потливость, вялость;

- Сердцебиение или нарушения сердечного ритма (аритмии);

- Синеватое окрашивание губ, подбородка, периоральной зоны и кожи, ногтей, вызванное низким содержанием кислорода (цианоз).

Причины, механизмы развития

Аномалия Эбштейна — это порок сердца, который формируется еще внутриутробно, и имеется у ребенка при рождении. Почему это происходит, пока неизвестно. Ведущим поражением является аномалия в трикуспидальном клапане. Трехстворчатый клапан отделяет правое предсердие (камеру, которая получает кровь от тела) от правого желудочка (камера, которая качает кровь к легким).

При аномалии Эбштейна две створки трикуспидального клапана смещаются вниз в просвет желудочка. Третья створка удлинена и может быть прочно прикреплена к стенке предсердия. Редко клапан настолько деформирован, что не позволяет крови спокойно протекать в нормальном направлении (от правого предсердия к правому желудочку).

Чаще всего эти дефекты приводят к регургитации крови через трикуспидальный клапан (возвращение назад в правое предсердие), когда правый желудочек сжимается и нагнетает кровь в сосуды. В результате правое предсердие увеличивается. Если трикуспидальная регургитация (возврат крови) достаточно серьезна, может возникнуть застойная сердечная недостаточность.

Изменения после рождения

Если формируется чрезмерный обратный поток в правое предсердие, давление в нем становится очень высоким. Обычно у плода проблем при аномалии Эбштейна не возникает, так как имеется отверстие между правым и левым предсердием, известное как овальное окно. Оно обычно закрывается после рождения, что приводит к нарастанию нарушений кровообращения.

При аномалии Эбштейна высокое давление в правом предсердии оставляет овальное окно открытым. Это патологическое состояние позволяет бескислородной (венозной) крови течь из правого предсердия в левое предсердие, минуя легкие и направляясь непосредственно к телу. Это закономерно ведет к снижению уровня кислорода в крови. Вот почему дети с аномалией Эбштейна могут быть синюшными или «цианотичными», они имеют низкое насыщение крови кислородом.

Чем опасна аномалия?

Аномалия Эбштейна может возникать при других поражениях сердца, таких как стеноз клапана легочной артерии или атрезия, дефект межпредсердной перегородки или межжелудочковой перегородки. К тому же, у многих пациентов с аномалией Эбштейна имеется дополнительный (аномальный) путь электропроводности в сердце, потенциально приводящий к эпизодам аномального учащенного сердцебиения, называемого суправентрикулярной тахикардией (это состояние известно как синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта).

Диагностика аномалии Эбштейна

Аномалия Эбштейна может варьироваться от очень легкой до очень тяжелой. Многие малыши с относительно легкими формами аномалии Эбштейна не имеют симптомов. Как следствие, дефекты в сердце могут быть обнаружены только в более позднем возрасте. Они часто выявляются из-за наличия шумов в сердце. При выслушивании сердца могут также присутствовать аномальные или дополнительные тоны сердца.

У некоторых детей быстро проявляется синюшное окрашивание кожи (цианоз), они могут жаловаться на то, что их сердце сильно бьется, пропускает удары или замирает. Они могут быстро утомляться, у них появляется одышка, особенно во время игр. У подростков и молодых людей первыми симптомами могут быть ощущение «выскакивающего из груди сердца» (учащенное сердцебиение), одышка и боль в груди. Рост и развитие у пациентов с аномалией Эбштейна сильно не страдают.

Если порок выраженный или комбинируется с другими, дети часто находятся в критическом состоянии сразу при рождении, типичны признаки низкого насыщения крови кислородом, выражен цианоз и признаки сердечной недостаточности, требующие немедленной интенсивной терапии.

Какие мероприятия подтверждают порок?

Часто диагноз аномалии Эбштейна подозревается из-за очень большого размера сердца на рентгенограмме. Эхокардиограмма (УЗИ сердца) используется для окончательной диагностики аномалии Эбштейна и выявления любых сопутствующих пороков сосудов или клапанов. УЗИ позволяет детскому кардиологу определить степень смещения клапана, тяжесть недостаточности или сужение клапана (стеноз), размер камер сердца, а если имеется открытое овальное окно — его размеры.

Электрокардиограмма (ЭКГ) записывает ритм сердца. Если ребенок жаловался на учащенное сердцебиение, ему может быть показано суточное мониторирование, которое используется для записи эпизодов тахикардии (учащенного сердцебиения). Ребенок также может пройти нагрузочные тесты, чтобы врачи могли оценить функцию сердца во время активности. Некоторым пациентам с аномальными сердечными ритмами может потребоваться дополнительное электрофизиологическое тестирование для выявления и планирования лечения проблем сердечного ритма.

Инвазивное диагностическое тестирование проводится не так часто, из-за доступности более эффективных неинвазивных методов, таких как эхокардиограмма и МРТ. Некоторым пациентам с аномалией Эбштейна, однако, может потребоваться катетеризация сердца, чтобы полностью определить анатомию и функцию сердца.

Лечение аномалии Эбштейна

Детский кардиолог подробно обсуждает с родителями варианты лечения, подходящие для ребенка. Легкие дефекты часто требуют динамического наблюдения. Медикаментозное лечение предназначено для детей с застойной сердечной недостаточностью или нарушениями сердечного ритма.

Операция может быть показана тем детям, у которых порок существенно влияет на кровообращение и сочетается с другими поражениями. Может быть рекомендовано хирургическое восстановление или замена трикуспидального клапана, закрытие овального окна или межпредсердной перегородки. Операция может быть показана у детей старшего возраста с застойной сердечной недостаточностью от умеренной до тяжелой степени, значительным увеличением сердца, цианозом или склонностью к тромбообразованию.

Аномальные дополнительные кондуктивные пути, позволяющие развиться учащенному сердцебиению (наджелудочковая тахикардия), могут быть устранены за счет катетеризации сердца.

Медикаментозная терапия при сердечной недостаточности или аритмии обычно используется в сочетании с запланированным хирургическим вмешательством. При очень тяжелых формах аномалии Эбштейна операция может потребоваться в период новорожденности, в дальнейшем проводится постоянное наблюдение и медикаментозная поддержка.

Без лечения тяжелые формы аномалии Эбштейна имеют неблагоприятные прогнозы. Только 50% пациентов доживает до 10-13 лет. Однако те дети, у кого выявлены более легкие формы, имеют обычную продолжительность жизни.

У детей, получающих лекарства, результаты лечения положительные и мало осложнений, после операции функции сердца восстанавливаются практически полностью.

Все пациенты с аномалией Эбштейна требуют пожизненного наблюдения у кардиолога. Многим потребуется лечение аритмии, включая процедуры абляции.

Использованы фотоматериалы Shutterstock

- Современные подходы к лечению аномалии Эбштейна, сочетающейся с нарушениями ритма сердца / Бокерия Л. А., Сабиров Б. Н. // Анн. аритм. = 2008. – 4

- Непосредственные результаты протезирования трикуспидального клапана биопротезами «КемКор» при аномалии Эбштейна / Стенин В. Г., Архипов А. Н., Иванов А. А., Ленько Е. В., Тихонова И. И. // Acta Biomedica Scientifica. = 2005. – 3

- Aspects of technology of tricuspid valve prosthesis using marking armed suture / Горбатых Юрий Николаевич, Стенин Владимир Геннадьевич, Наберухин Юрий Леонидович, Ленько Евгений Владимирович, Архипов Алексей Николаевич, Омельченко Александр Юрьевич, Литасова Елена Евгеньевна // Journal of Siberian Medical Sciences. = 2012. – 4

- Отдаленные результаты и качество жизни при сочетанных операциях у больных с аномалией Эбштейна и синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта / Бокерия Л. А., Бокерия О. Л., Сабиров Б. Н., Александрова М. Л. // Анн. аритм.. = 2010. – 4

Источник