Экстремальные состояния и патологические синдромы несущие угрозу для жизни

Экстремальные состояния — это состояния, вызванные такими патогенными факторами, которые оказывают на организм предельное. нередко разрушительное воздействие.

Виды экстремальных состояний.

К числу наиболее клинически значимых экстремальных состояний относят:

- коллапс;

- шок;

- кому.

Экстремальные факторы.

Человек может подвергаться воздействию факторов чрезвычайной силы, продолжительности и необычного характера. Эти факторы могут быть экзогенными и эндогенными.

Экзогенные воздействия — резкие и значительные колебания атмосферного давления, содержания кислорода во вдыхаемом воздухе, механические травмы, электрический ток, дефицит продуктов питания и воды, переохлаждение или перегревание, инфекции. интоксикации и многие другие.

Эндогенные факторы — состояния, значительно нарушающие жизнедеятельность организма — тяжелые болезни и осложнения.

Действия экстремальных факторов приводят к развитию одного из двух состояний:

- экстренной адаптации к экстремальному фактору, которая характеризуется предельным напряжением адаптивных механизмов организма, что позволяет сохранить его функции. После прекращения действия чрезвычайного фактора состояние организма нормализуется;

- критического или неотложного, состояния которое характеризуется чреватыми смертью расстройствами жизнедеятельности организма и проявляется предельной активацией и последующим истощением адаптивных механизмов, грубыми расстройствами функций органов и физиологических систем и требует неотложной врачебной помощи.

КОЛЛАПС

Коллапс — остро развивающаяся сосудистая недостаточность, возникающая в результате значительного падения тонуса сосудов и уменьшения объема циркулирующей крови.

Коллапс характеризуется недостаточностью кровообращения, первичной циркуляторной гипоксией, расстройством функций тканей, органов и систем.

Непосредственной причиной коллапса является значительно большая емкость сосудистого русла по сравнению с объемом циркулирующей в нем крови. Это может быть результатом:

- снижения величины выброса крови из левого желудочка сердца в сосудистое русло, что происходит при острой сердечной недостаточности, вызываемой инфарктом миокарда, выраженной аритмией, эмболией сосудов системы легочной артерии, при быстром вставании из положения лежа или сидя;

- уменьшения массы циркулирующей крови при остром массивном кровотечении, быстром значительном обезвоживании организма (при профузном поносе, массивном потоотделении, неукротимой рвоте), потере большого объема плазмы крови при обширных ожогах, а также при перераспределении крови с депонированием значительного ее количества в венозных сосудах, кровеносных синусах и капиллярах, например при шоке или гравитационных перегрузках;

- снижения общего периферического сосудистого сопротивления из-за падения тонуса стенок артериол или снижения их ответа на воздействие вазопрессорных веществ (катехоламинов, вазопрессина и др.)Такие изменения наблюдаются при тяжелых инфекциях, интоксикациях, гипертермии, гипотиреозе, надпочечниковой недостаточности и др.

Обморок — внезапная кратковременная потеря сознания, причиной которой является острая гипоксия мозга, возникающая как следствие коллапса.

При восстановлении сознания пациенты быстро ориентируются в окружающих событиях и случившемся с ними.

Виды коллапса.

В соответствии с тремя категориями этиологических факторов выделяют и три основные группы коллапса: кардиогенный, вазодилатационный и гиповолемический. В практической медицине выделяют постгеморрагический, инфекционный, токсический, радиационный, панкреатический, ортостатический, гипокапнический и другие виды коллапса.

Морфология коллапса характеризуется бледностью кожных покровов, сухостью слизистых оболочек, венозным полнокровием печени, почек, селезенки, жидкой темной кровью, малокровием полостей сердца, жировой дистрофией паренхиматозных органов, отсутствием отека легких.

ШОК

Шок — крайне тяжелое состояние организма, возникающее под действием сверхсильных, экстремальных факторов, характеризующееся прогрессирующим расстройством жизнедеятельности организма, в результате нарастающего нарушения функций нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других жизненно важных систем. Без проведения экстренных врачебных мероприятий шок приводит к смерти.

Этиология.

Шок вызывается экстремальными факторами большой силы, разрушающими структуры тканей и органов. Наиболее частыми причинами шока являются:

- различные травмы;

- массивная кровопотеря;

- переливание несовместимой крови;

- попадание в организм аллергенов;

- острая ишемия или некроз органов — сердца, почек, печени и др.

Виды шока.

В соответствии с причинами выделяют следующие виды шока:

- травматический (раневой);

- ожоговый;

- посттрансфузионный;

- аллергический (анафилактический);

- кардиогенный;

- токсический;

- психогенный (психический).

В зависимости от тяжести течения шок подразделяют на:

- шок I степени (легкий);

- шок II степени (средней тяжести);

- шок III степени (тяжелый).

Патогенез шока складывается из двух стадий.

Адаптивная или компенсаторная стадия развивается сразу после воздействия чрезвычайного повреждающего фактора, когда активируются неспецифические адаптивные реакции.

Вторая стадия шока — стадия дезадаптации, или декомпенсации, развивается, если адаптивные процессы оказываются недостаточными, и характеризуется:

- истощением и срывом адаптивных реакций организма;

- прогрессирующим снижением эффективности нейроэндокринной регуляции;

- развитием нарастающей недостаточности органов и систем.

ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ШОКА

Травматический шок.

Причина — массивное повреждение органов, мягких тканей и костей, в основном механического характера. Как правило, травма тканей сочетается с кровопотерей и нередко инфицированием раны.

Патогенез и проявления.

Травматический шок характеризуется значительной болевой афферентацией в связи с повреждением находящихся в тканях нервных стволов, узлов и сплетений. Его патогенез складывается из двух указанных выше стадий — компенсации, которая коррелирует с масштабом и степенью травмы, и декомпенсации.

Исход.

Нарушения в организме при отсутствии врачебной помощи усиливают друг друга и могут привести к смерти.

Ожоговый шок.

Причина — обширный ожог кожи (более 25 % ее поверхности) II или III степени.

Патогенез и проявления.

Основные звенья механизма ожогового и травматического шока сходны. Вместе с тем ожоговый шок имеет ряд особенностей. К числу наиболее важных следует отнести следующие:

- значительная болевая афферентация от обожженной кожи и мягких тканей;

- сравнительно короткая стадия компенсации, часто переходящая в стадию декомпенсации еще до оказания первой врачебной помощи;

- выраженная дегидратация организма в результате массивной потери плазмы крови;

- сгущение крови, расстройства микроциркуляции, развитие феномена сладжа, тромбообразования;

- выраженная интоксикация организма продуктами денатурации белка и протеолиза, избытком биологически активных веществ, образующихся при повреждении тканей (кининов, биогенных аминов, полипептидов, ионов и др.). а также экзо- и эндотоксинами микробов;

- частое поражение почек, обусловленное нарушением их кровоснабжения и массированным гемолизом эритроцитов;

- прогрессирующее угнетение иммунной системы и аутоагрессия вследствие интоксикации организма.

Анафилактический (аллергический) шок.

Причины — действие различных аллергенов.

Наиболее часто это:

- лекарственные средства, вводимые парентерально — содержащие белок сыворотки и вакцины, а также цельная кровь; препараты, играющие роль гаптенов, — многие антибиотики, препараты йода, брома и др.;

- иногруппная кровь или ее компоненты, вводимые парентерально;

- яды насекомых, птиц и животных, попадающие в организм.

Патогенез.

Для анафилактического шока характерно интенсивное начало, обычно быстро преходящая стадия компенсации и прогрессирующая декомпенсация.

Морфология шока.

Помимо травм, ожогов, отеков, которые вызывают шок, в организме развивается морфологическая картина шока. Она складывается из развития ДВС-синдрома, «шоковых почек», «шоковых легких» и гипоксических изменений.

ДВС-синдром, когда просветы сосудов микроциркуляторного русла, в первую очередь капилляров и венул, почек, легких, сердца, головного мозга и других органов закрываются фибриновыми тромбами. При этом резко нарушается микроциркуляторное кровообращение и развивается острая гипоксия, сопровождающаяся резким повышением сосудистой проницаемости и развитием острого отека органов, в том числе головного мозга и легких.

Развитие «шоковых почек» является компенсаторной реакцией на нарушение кровообращения и падение артериального давления. При этом рефлекторно происходит сброс крови из коры почек в мозговое вещество и возникает острая ишемия юкстагломерулярного аппарата клубочков почек, в кровь поступает ренин и другие гипертензивные вещества. Они вызывают спазм артериол и повышение артериального давления, что необходимо для уменьшения степени гипоксии и обеспечения функции сердца и головного мозга. Почки при этом имеют характерный вид — светло-желтая ишемизированная кора и темно-красное, переполненное кровью мозговое вещество. Однако если ишемия коры почек продолжается достаточно долго, то кора некритизируется, развиваются некротический невроз, уремия, от которой больные и погибают.

Развитие «шоковых легких» отражает динамику ДВС-синдрома в легких, где выявляются фибриновые тромбы большого количества легочных капилляров, периваскулярные кровоизлияния в ткани легких, ателектазы и развитие дистресс-синдрома.

Гипоксические изменения, которые вызывают резкую жировую дистрофию паренхиматозных органов, сохраняются и в период реконвалесценции (выздоровления).

КОМА

Кома — крайне тяжелое состояние организма, возникающее в результате действия различных повреждающих факторов и характеризующееся глубоким угнетением нервной деятельности, потерей сознания, гипо- и арефлексией, недостаточностью функций органов и систем организма.

Причинами комы являются следующие факторы:

Экзогенные факторы чрезвычайной силы или токсичности.

К ним относятся:

- травмирующие факторы, как правило, головной мозг;

- термические воздействия — перегревание, солнечный удар, переохлаждение и т. п.;

- значительные колебания барометрического давления;

- токсины — алкоголь и его суррогаты, этиленгликоль, токсические дозы наркотиков, седативных средств, барбитуратов и др.;

- инфекционные агенты — вирусы, микробы, особенно возбудители малярии, сыпного и брюшного тифа;

- экзогенная гипоксия и аноксия.

Эндогенные факторы, которые возникают при неблагоприятном течении различных болезней и болезненных состояний, — ишемия, инсульт, опухоль мозга, дыхательная недостаточность, патология системы крови, печеночная и почечная недостаточность и др.

Виды комы.

По происхождению комы дифференцируют на:

- эндогенные, обусловленные патологическими процессами в организме;

- экзогенные, вызванные патогенными агентами внешней среды;

- первичные, или церебральные, развивающиеся в результате непосредственного повреждения мозга;

- вторичные, обусловленные нарушением функции органов и тканей, вторично приводящими к альтерации мозга, например кома при сахарном диабете, уремии, печеночной недостаточности и т. п.

Патогенез комы.

Вне зависимости от специфики вызвавших коматозные состояния причин механизм их развития включает несколько общих ключевых звеньев:

- гипоксию и нарушение процессов энергообеспечения клеток;

- интоксикацию веществами, попавшими в организм извне (например, этанол, яды грибов, избыток лекарств) или образовавшимися в нем caмом, например при почечной или печеночной недостаточности;

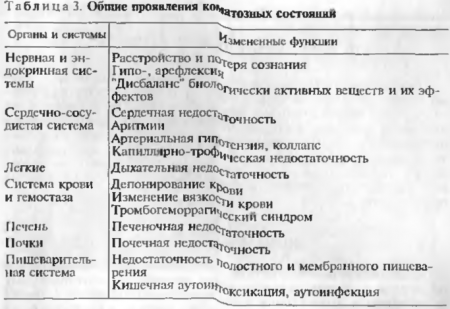

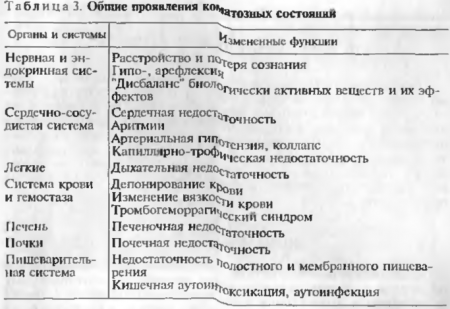

Общие проявления коматозных состояний

- расстройство кислотно-основного состояния, как правило, — ацидоз;

- дисбаланс ионов и жидкости.

- нарушение электрофизиологических процессов в клетках. Указанные расстройства развиваются во всех органах и тканях, по в большей мере они выражены в мозге. Именно поэтому обязательным признаком комы является потеря сознания.

Степень тяжести комы определяется по специальной шкале, оценивающей в баллах степень расстройства сознания. Выделяют три степени тяжести комы:

- тяжелую, с реальной угрозой смертельного исхода;

- выраженную, с грубыми расстройствами функций, угрожающими жизни;

- легкую, обратимую

Общие проявления коматозных состояний приведены в табл. 3. Они обусловлены главным образом нарушением функций нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, печени, почек, а также системы крови.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ (латинский extremus крайний) — состояния организма, характеризующиеся чрезмерным напряжением или истощением приспособительных механизмов.

Общепринятого определения понятия «экстремальные состояния», объективных критериев их оценки и классификации не существует. Экстремальные состояния могут возникать первично при воздействии на организм разнообразных чрезвычайных раздражителей (например, травм, экзогенных интоксикаций, резких колебаний температуры воздуха и концентрации кислорода, гипокинезии, физических перегрузок) или явиться результатом неблагоприятного течения имеющегося заболевания (напр., недостаточности кровообращения, дыхательной, почечной или печеночной недостаточности, анемии и др.).

В основе развития экстремальных состояний могут лежать различные патофизиологические механизмы. Организм может подвергаться воздействию одного или нескольких экстремальных факторов (например, интенсивных физических нагрузок в условиях высокогорья и пустынь, при космических полетах, глубоководных работах и т. д.), но возникающее при этом максимальное напряжение адаптивных механизмов предотвращает угрожающие жизни отклонения параметров гомеостаза. Такие состояния максимального напряжения приспособительных систем организма без видимых нарушений жизненно важных функций нередко относят к экстремальным, хотя в подобных случаях старее можно говорить об экстремальных условиях существования. Крайнее напряжение физиологических систем, ответственных за экстренную адаптацию организма, характерно, например, для первой стадии (реакция напряжения) стресса (см.) при переходе ее в стадию истощения. В других случаях при действии на организм чрезвычайных факторов предельное напряжение приспособительных реакций приводит к нарушениям в других системах. Например, при массивной кровопотере (см.) перераспределение кровотока для обеспечения удовлетворительных параметров центральной гемодинамики сопровождается резким ограничением локального почечного кровотока и может вызвать тяжелую недостаточность выделительной функции почек.

Когда патогенность чрезвычайного раздражителя превышает предельные возможности адаптации организма (см. Адаптация), возникают грубые нарушения жизненно важных функций и непосредственная угроза гибели. В таких случаях может возникнуть своеобразная форма экстремальных состояний — так называемые претерминальные и терминальные состояния (см.).

Многие формы экстремальных состояний обратимы, в то время как терминальные состояния без специальной экстренной помощи заканчиваются гибелью организма. При экстремальных состояниях обычно достаточно определенно проявляются свойства вызвавшего их патогенного фактора и специфических механизмов развития (например, при травматическом и анафилактическом шоке, постгеморрагическом коллапсе); устранение патогенного фактора и блокада основных патогенетических механизмов (в частности, болевой афферентации, токсемии) могут оказаться эффективными. Однако в терминальных состояниях значение природы этиологического фактора и специфических механизмов развития патологии относительно невелико. В этих случаях жизнь больного непосредственно зависит от состояния дыхания и кровообращения, а также от времени, прошедшего после их прекращения.

Наиболее важными и часто встречающимися экстремальными состояниями являются коллапс (см.), шок (см.) и кома (см.). Эти состояния классифицируют в зависимости от вызвавшего их этиологического фактора или лежащих в основе их развития патогенетических механизмов. Практически любой патогенный фактор, вызывающий серьезные нарушения жизнедеятельности, может при наличии соответствующих условий привести к возникновению коллапса, шока или комы.

Некоторые экстремальные состояния могут существовать как самостоятельно, так и входить в качестве компонента в более сложные патологические состояния организма (например, коллапс может возникать при любых шоковых и коматозных состояниях). В таких случаях обычно называют форму более общего экстремального состояния — в приведенных примерах, соответственно, шок или кома. Кроме этого, одно экстремальное состояние, например стресс в процессе развития (от реакции напряжения к стадии истощения), может переходить в другое экстремальное состояние, например коллапс при гипокинетическом, холодовом или болевом стрессе.

Экстремальным состояниям свойственны закономерно возникающие адаптивные реакции. В начальных стадиях развития экстремальных состояний адаптация организма к патогенным воздействиям включает механизмы, реализующиеся на различных уровнях организации. В процессе развития экстремальных состояний существенное значение имеет активация симпатоадреналовой и гипофизарно-надпочечниковой систем, характерная для стресса. По мере углубления тяжести состояния происходит сужение диапазона приспособительных реакций, распад функциональных систем, обеспечивающих сложные адаптивные поведенческие акты и тонкую регуляцию локомоторных и вегетативных функций. Одним из механизмов перехода организма на экстремальные формы адаптации является прогрессирующее отключение центральных нейронов от разнообразной афферентации, обеспечивающей формирование сложных функциональных систем (см.). Сохраняется реализация лишь минимума афферентных сигналов (в основном интероцептивных), необходимых для осуществления элементарных форм дыхания, кровообращения и ряда других жизненно важных функций; регуляция процессов жизнедеятельности в основном переходит на метаболический уровень. В этой стадии, как правило, имеются выраженные нарушения всех физиологических функций.

Характерным для патогенеза экстремальных состояний является развитие цепных патологических реакций, усугубляющих возникновение расстройств в организме (см. Circulus vitiosus). Так, при шоке нарушение деятельности центральной нервной системы приводит к нарушениям регуляции кровообращения и дыхания и развитию гипоксии (см.), которая, в свою очередь, углубляет расстройства нервной регуляции и недостаточность кровообращения и дыхания. При сосудистом коллапсе происходит депонирование крови в органах брюшной полости и уменьшение объема циркулирующей крови; вследствие этого снижаются венозный возврат крови к сердцу и сердечный выброс, что ведет к дальнейшему уменьшению объема циркулирующей крови и утяжелению общего состояния. Подобные «порочные круги» возникают на уровнях разных систем организма и при неблагоприятном течении патологического процесса определяют тенденцию экстремальных состояний к «самоуглублению» и переходу в терминальное состояние даже после устранения первичного патогенетического фактора.

При всех экстремальных состояниях наблюдаются идентичные или сходные расстройства обмена веществ и физиологических функций, прежде всего гипоксия. В ряде случаев именно гипоксия служит инициальным этиологическим фактором, приводящим к развитию экстремальных состояний. Различают, например, гипоксическую кому, вызванную недостаточным поступлением кислорода извне при резких расстройствах кровообращения и нарушением переноса кислорода кровью при тяжелых анемиях и изменениях свойств гемоглобина, а также при первичных нарушениях утилизации кислорода в тканях. Различные формы первично возникающей гипоксии могут привести также к развитию коллапса. Однако чаще всего гипоксия возникает вторично при развитии экстремального состояния, вызванного каким-либо другим воздействием, приобретая при этом роль самостоятельного, а нередко и решающего патогенетического фактора. При этом гипоксия носит смешанный характер и обусловлена различными комбинациями расстройств дыхания, кровообращения. условий оксигенации гемоглобина в легких и его дезоксигенации в тканях. Возникновению вторичной гипоксии при экстремальных состояниях способствует повреждение мембранных структур, обеспечивающих пассивный и активный транспорт субстратов и пространственную упорядоченность ферментов, необходимых для нормального биологического окисления (см. Мембраны биологические).

Экстремальные состояния обычно сопровождаются усиленным высвобождением и образованием гистамина (см.), серотонина (см.), кининов (см.), лизосомальных ферментов (см. Лизосомы) и других физиологически активных веществ; часто развивается диспротеинемия, накапливаются продукты денатурации белка и распада клеток. Указанные нарушения в значительной мере характерны для всех экстремальных состояний, однако их выраженность и соотношение могут существенно различаться как при разных видах экстремальных состояний, так и в пределах каждого вида. Так, при многих видах коллапса, при ожоговом шоке и дегидратационной коме происходит обезвоживание организма, сгущение крови и повышение показателя гематокрита (см. Гематокритное число). В то же время при постгеморрагическом коллапсе за счет перехода в кровяное русло тканевой жидкости и почечной задержки воды наблюдаются разжижение крови и снижение гематокритного числа.

Экстремальным состояниям свойственны расстройства микроциркуляции: нарушение перфузии микрососудов, расширение капилляров, прекапиллярных сфинктеров, венул и снижение их чувствительности к вазон рессорным влияниям. увеличение проницаемости сосудистых стенок и их структурные нарушения вплоть до некробиоза. Возникают патологическая агрегация эритроцитов, «сладж-синдром», (см. Легкие, патологическая анатомия), гиперкоагуляция крови, диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови и микротромбоз сосудов (см. Микроциркуляция).

Расстройства микроциркуляции в легких (так называемое «шоковое легкое») могут приводить к тяжелым нарушениям их газообменной функции (см. Легкие), аналогичные изменения в почках («шоковая почка») — к почечной недостаточности (см.). Нарушения системы микроциркуляции в печени и мозге могут вызвать печеночную недостаточность (см.) и резкие расстройства нервной деятельности.

При всех экстремальных состояниях наблюдаются также нарушения системной гемодинамики (см.), характеризующиеся уменьшением объема циркулирующей крови и скорости кровотока, увеличением депонирования крови, снижением венозного возврата крови к сердцу, падением тонуса артериол и вен вплоть до их пареза и уменьшением общего периферического сопротивления сосудистого русла. Со стороны сердца часто отмечаются тахикардия, различные формы аритмий, недостаточность коронарного кровотока, уменьшение сердечного выброса и другие признаки, характерные для сердечной недостаточности (см.).

Отдельные гемодинамические проявления экстремальных состояний могут иметь различную выраженность и последовательность развития. Так, для любого шока в начальной фазе характерно наличие артериальной гипертензии, для постгеморрагического коллапса — этап перераспределения кровотока (так называемая централизация кровообращения); при кардиогенном коллапсе первично возникает резкое уменьшение ударного объема сердца, что может привести, несмотря на тахикардию, к падению системного АД, и значительное повышение общего периферического сопротивления сосудов.

Нарушения внешнего дыхания при экстремальных состояниях проявляются разнообразными изменениями его глубины и частоты, ритма дыхательных движений, соотношения фаз вдоха и выдоха, а также периодическими феноменами — так называемым волнообразным дыханием, периодическим дыханием типа Биота (см. Биотовское дыхание) и Чейна — Стокса (см. Чейна — Стокса дыхание), дыханием типа Куссмауля (см. Куссмауля дыхание), длительными инспираторными задержками («апнейзис») и другими патолологическими формами дыхания.

Нарушения функций нервной системы, особенно на ранних стадиях развития экстремальных состояний, различны. Так, для большинства видов шока после периода общего возбуждения в эректильной фазе характерно своеобразное сочетание сохраненного сознания с общей глубокой заторможенностью в торпидной фазе. Сознание утрачивается лишь в конце этой фазы при переходе в терминальное состояние. При коллапсе сознание может быть сохранено в течение длительного времени; часто отмечаются чувства тоски, угнетенности и безучастности к окружающему. Развитие коматозных состояний обычно начинается с появления нарастающей сонливости, больные с трудом вступают в адекватный контакт, сознание частично помрачено. При углублении комы происходит полная потеря сознания и возникает тотальная а рефлексия по отношению к экстероцептивным раздражениям.

Экстремальные состояния требуют неотложных и эффективных лечебных мероприятий. Терапия различных экстремальных состояний во многом сходна и определяется общностью патогенетических механизмов. Однако в каждом конкретном случае необходимо учитывать этиологию возникшего экстремального состояния, особенности его патогенеза и характер сопутствующих нарушений.

В зависимости от состояния больного первые неотложные меры должны быть направлены на ослабление тяжести гипоксии, а также на устранение непосредственно угрожающих жизни расстройств физиологических функций. По возможности в первую очередь устраняется причина, вызвавшая развитие экстремального состояния, затем выявляются и прерываются «порочные круги», способствующие усугублению тяжести экстремальных состояний и переходу их в терминальное состояние. Наряду с мерами общего характера решающее значение приобретает вмешательство в специфические патогенетические механизмы отдельных форм экстремальных состояний.

Библиогр.: Багров Я. Ю. Водно-солевой гомеостаз при недостаточности кровообращения, Л., 1984; Боголепов Н. К. Коматозные состояния, М., 1962; Бунятян А. А., Рябов Г.А. и Маневич А. 3. Анестезиология и реаниматология, М., 1984; Крыжановский Г. Н. Детерминантные структуры в патологии нервной системы. М., 1980; Кулагин В. К. Патологическая физиология травмы и шока, Л., 1978; Лосев Н. И., Xитров Н. К. и Грачев С. В. Патофизиология гипоксических состояний и адаптация организма к гипоксии, М., 1982; Меерсон Ф. 3. Адаптация, стресс и профилактика, М., 1981; Молчанов Н. С. Гипотонические состояния, Л., 1962; Неговский В. А. и др. Основы реаниматологии, М., 1975; Патологическая физиология экстремальных состояний, под ред. П. Д. Горизонтова и Н. Н. Сиротинина. М., 1973; Руководство по кардиологии, под ред. Е. И. Чазова, т. 3, М., 1982; Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме, пер. с англ., М., 1960.

Н. И. Лосей; С. В. Грачев, Н. К. Хитров.

Источник