Конская стопа код мкб

Конская стопа — это деформирующие изменения, проявляются стойким подошвенным сгибанием и патологической установкой. Существует много причин состояния. Благодаря развитию науки деформация корректируется различными способами.

Что такое и код по МКБ 10 конской стопы

Синдром конской стопы (код Q 66 по МКБ-10) в ортопедии встречается часто. Появляется в результате патологии мягких тканей. Пациент не может осуществлять движения ногой в полном объеме. Приходится ходить на носочках. Научное название — эквинусная деформация. Патология бывает врожденной и приобретенной.

Физиологические функции обеспечивает огромное количество связок, мышц, суставов. Работа контролируется нервами, идут от головного мозга через позвоночник к нижним конечностям. Воспалительные изменения, травматические повреждения сегментов перечисленных структур приводят к нарушению функционирования, появлению деформаций.

Патология развивается при параличе мышц голени. Нарушается работа нервно-мышечного аппарата, стопа начинает висеть.

Состояние может возникать внезапно или постепенно. Проявляется увеличением свода стопы. Постепенно пальцы деформируются, становятся когтеобразной формы. Средний отдел приподнимается с образованием бугорка на тыльной поверхности. Во время ходьбы человек становится только на пятки и пальцы. Формируется полая стопа. Спустя несколько месяцев подошва прогибается на 90°. Больной начинает ходить только на носках. Без профессионального лечения эквинусная деформация продолжает прогрессировать.

Неправильное положение ступней вызывает болезненные ощущения во время движения. Пациентам приходится высоко поднимать ноги в коленях, не цеплять пальцами о пол. Больные жалуются на снижение болевой, температурной чувствительности. Патология проявляется увеличенным тонусом мышц. Пациенты страдают от спазмов.

Без своевременного лечения развиваются необратимые изменения суставов, формы ноги. Человек становится инвалидом на всю жизнь. При первых признаках заболевания следует немедленно обратиться к врачу, остановить прогрессирование заболевания.

Причины появления и при поражении какого нерва развивается

При поражении какого нерва наблюдается возникновение конской стопы? Основные причины патологии:

- Врожденные — связаны с нарушением внутриутробного развития плода. Патологическая стопа наблюдается у ребенка сразу после рождения. Проявляется косолапостью.

- Приобретенные — связаны с поражением ЦНС и ПНС. Страдают мышцы-разгибатели. Становятся неактивными. Ступни за счет икроножной мышцы становятся в сгибательное положение.

- Аутоиммунные нарушения и гнойные воспалительные изменения суставов провоцируют возникновение артрогенной формы заболевания.

- Травматические повреждения голени нарушают функции икроножной мышцы.

- Рубцовая форма заболевания развивается вследствие плохой реабилитации после травм, ожогов нижних конечностей. Рубцы вызывают деформацию. Длительное отсутствие движений в нижних конечностях приводят к стойким деформациям ног.

- Привычная форма патологии возникает у лежачих больных. Пребывание конечности длительное время в висячем положении провоцирует необратимые изменения ступней.

- Повреждение ахиллового сухожилия сопровождается неприятным синдромом.

- Появляется при поражении периферических нервов, которые отвечают за функции органов, мышц конечностей. Трудно определить, какой нерв поражен. Вызывают неприятную симптоматику повреждения малоберцового, спинномозговых, седалищных нервов.

- Патологический синдром может развиваться как компенсаторный механизм при укороченной конечности.

- Конская стопа возникает при Паркинсоне. Патогенез болезни Паркинсона связан с дегенеративными изменениями ЦНС. Болезнь отражается на периферических нервах.

Согласно международной медицинской классификации, выделяют врожденную и приобретенную форму заболевания. Они проявляются идентичными симптомами.

Методы лечения синдрома конской стопы

Лечение конской стопы занимает продолжительный период. Лечебная тактика определяется причиной, тяжестью, длительностью заболевания. Важное условие для достижения положительного результата — комплексный подход к проблеме.

До начала терапии больному назначается комплекс обследований:

- общеклинические анализы: ОАК, ОАМ, копрограмма, сахар крови, кал на я/г;

- рентгенография ОГК;

- женщины в обязательном порядке проходят гинеколога;

- рентген стопы помогает подтвердить диагноз. Проводится с целью оценки степени тяжести заболевания. При оперативных вмешательствах снимок используется для определения степени искривления кости, вида операции.

Лечебные мероприятия при патологии конечностей включают:

- Физиопроцедуры помогают исправить деформацию на начальных этапах. Пациенты направляются на магнитотерапию, миостимуляцию, электрофорез. Перечисленные процедуры уменьшают воспаление в области патологии. Физиотерапия улучшает кровообращение, нервную регуляцию нижних конечностей. Миостимуляция действует непосредственно на пораженные мышцы. Положительная динамика наблюдается после 2-3 процедур.

- Лечебный массаж должен проводить специалист. Мануальная терапия позволяет вернуть прежние функции суставам, мышцам, связкам. Правильно подобранный комплекс массажных движений улучшает микроциркуляцию, лимфоотток, снимает воспаление. Массаж борется с атрофическими изменениями тканей. Процедура проводится целый год с короткими перерывами.

- Ортопедическая обувь, специальные стельки уменьшают нагрузку на больную ногу, возвращают конечность в физиологическое положение.

- При среднетяжелых случаях болезни лечение дополняется пассивным исправлением деформации. Пациенту надевают гипсовые повязки, шины, которые восстанавливают физиологическое положение ног.

- Лечебная гимнастика состоит из специальных упражнений. Направлены на уменьшение деформации конечностей. Больной выполняет упражнения с помощью родственников или врача ЛФК. Пациенты занимаются на специальных тренажерах, с мячами, палками.

- Народные методы лечения используются для уменьшения выраженности болевого синдрома. Настой из ромашки, мелиссы снимает нервное напряжение.

- Запущенные случаи заболевания лечатся хирургическим путем. Пациент направляется в отделение хирургии, проводится оперативное вмешательство. Вид операции определяется причиной заболевания. Если возникла при врожденном коротком ахилловом сухожилии, проводят удлинение. При стойком параличе передней группы мышц голеней показана пересадка сухожилий задней мышечной группы. После оперативного вмешательства накладывается гипсовая повязка на 1-1,5 месяца. В некоторых случаях проводится чрезкожный остеосинтез для исправления деформации. На кость надевается аппарат Илизарова, который корректирует патологическую установку.

Является ли деформация условием получения инвалидности

Получить инвалидность при наличии синдрома конской стопы непросто. Необходимо иметь стойкие нарушения работы нижних конечностей. Существуют критерии, позволяющие оформить инвалидность:

- Пациент не может себя полностью или частично обслужить.

- Наблюдается плегия в 1-2,5 балла.

- Больной передвигается с посторонней помощью.

- После консервативных, хирургических методов лечения болезнь продолжает прогрессировать.

- Пациент испытывает боль в нижних конечностях, которая плохо купируется обезболивающими средствами.

- Минимальная нагрузка на ноги вызывает неприятные симптомы (спазмы, болезненные ощущения, покалывание).

- Наблюдается потеря температурной, болевой чувствительности в пораженной конечности.

Совокупность перечисленных критериев дает возможность пациенту получить инвалидность.

Прогноз течения болезни и возможные осложнения

Описанный синдром нередко вызывает серьезные осложнения:

- Устойчивая деформация плохо поддается современным методам лечения. У пациента развиваются необратимые изменения в ногах.

- Тяжелая форма патологии приводит к развитию пареза. Своевременная фиксация конечности в физиологическое положение предупреждает серьезное осложнение.

- Неправильная ходьба в результате синдрома конской стопы сопровождается нарушением строения позвоночника. Развивается сколиоз, лордоз.

- Отсутствие движений в ногах в полном объеме приводит к атрофии мышц.

Прогноз заболевания зависит от степени тяжести, своевременной диагностики и лечения. Начальные проявления болезни поддаются консервативному лечению. Деформация исправляется под действием массажа, упражнений, физиопроцедур. Выздоровление наступает через 6-12 месяцев.

Запущенные случаи заболевания лечатся хирургическим путем. Полностью убрать патологические изменения не получится. Прогноз неблагоприятный, пациент становится инвалидом.

Для профилактики патологии необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, ежедневно заниматься легкой гимнастикой!

Под синдромом конской стопы подразумевают патологическое подошвенное сгибание. Патология бывает врожденной и приобретенной. В зависимости от причин заболевания определяется лечебная тактика.

Статья проверена редакцией

Источник

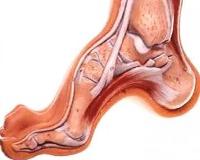

Конская стопа – это деформация стопы, при которой наблюдается ее стойкое подошвенное сгибание. Является разновидностью контрактуры голеностопного сустава. Характеризуется порочным положением стопы различной степени выраженности – от слегка приподнятой пятки до грубой деформации, при которой земли касается не подошвенная, а тыльная поверхность пальцев и плюсны. Сопровождается нарушением походки, при двустороннем поражении отмечается значительное затруднение опоры. Диагноз выставляется на основании анамнеза, данных осмотра, рентгенографии, КТ, электромиографии, подографии. Лечение – ортопедическая обувь, редрессация, хирургические вмешательства.

Общие сведения

Конская (эквинусная) стопа – полиэтиологическое патологическое состояние, которое бывает врожденным или приобретенным, встречается изолированно или сочетается с другими деформациями ступни. Может развиваться в любом возрасте, чаще вызывается неврологическими заболеваниями. Провоцирует изменение длины сухожилий и связок стопы, в тяжелых случаях – деформации костей предплюсны и подвывихи суставов. Существенно нарушает биомеханику ходьбы, ограничивает трудоспособность.

Конская стопа

Причины

Врожденная деформация диагностируется редко, формируется в результате нарушений эмбриогенеза, может встречаться самостоятельно или являться компонентом врожденной косолапости. Выделяют следующие разновидности приобретенной конской стопы:

- Неврогенная. Занимает первое место по распространенности. Развивается при травмах и заболеваниях нервной системы: ДЦП, полиомиелите, полиневрите, миелодисплазии, спастическом гемипарезе, повреждении малоберцового и седалищного нервов.

- Артрогенная. Обнаруживается при хронических болезнях и в исходе острых патологий сустава при ревматоидном, гнойном или туберкулезном артрите.

- Миогенная. Образуется на фоне воспалительных процессов в мышцах стопы и голени, выявляется при неправильно сросшихся переломах лодыжек, костей ступни, удлинении голени аппаратом Илизарова, после неправильной иммобилизации нижних сегментов конечности.

- Рубцовая. Диагностируется у пациентов, у которых в прошлом наблюдались обширные ожоги, рваные и размозженные раны с дефектами мягких тканей, флегмоны голеней.

- Вестиментарная (привычная). Выявляется у истощенных ослабленных больных, пациентов с парезами и параличами нижних конечностей. Формируется вследствие отвисания стоп при отсутствии их правильной фиксации.

- Компенсаторная. Возникает на короткой конечности у людей с разной длиной ног, обеспечивает сохранение вертикального положения туловища при ходьбе.

Патогенез

Причиной патологической установки стопы чаще всего становится паралич передней группы мышц голени, из-за которого тяга сгибателей преобладает над тягой разгибателей. Стопа «уходит» в положение подошвенного сгибания, что приводит к изменению соотношений между различными мягкотканными структурами, позже – к деформациям костей, развитию подвывихов и артрозов суставов. Артрогенная форма конской стопы образуется при изменении конфигурации суставов. Остальные формы возникают в результате нарушения соотношений преимущественно между мягкотканными образованиями.

Конская стопа

Симптомы конской стопы

Пациент предъявляет жалобы на ограничение движений, невозможность тыльного сгибания стопы, нарушения походки. Визуально стопа находится в положении подошвенного сгибания. Степень сгибания у разных больных существенно варьируется – от незначительного, при котором пятка немного приподнята над полом, до ярко выраженного, при котором тыльная поверхность ступни находится на прямой линии с голенью или даже изгибается настолько, что опора приходится не на подошву, а на тыл стопы.

Активное и пассивное тыльное сгибание стопы ограничено или невозможно. При попытке пассивного сгибания определяется интенсивное натяжение подошвенного апоневроза и ахиллова сухожилия. В области пятки кожа тонкая, гладкая, в зоне опоры – грубая, с участками гиперкератоза и омозолелостей. Наблюдается типичная походка – пациент высоко поднимает ногу, сильно сгибая голень и бедро, чтобы не цепляться за ступней за пол.

Осложнения

Конская стопа, особенно – двухсторонняя существенно затрудняет ходьбу, ограничивает возможности передвижения. Страдают все структуры дистальных отделов нижних конечностей – как мягкотканные, так и твердые. Развиваются бурситы и тендовагиниты, формируются деформации пальцев и костей предплюсны. Образуются подвывихи суставов стопы, возникают артрозы.

Диагностика

Диагноз выставляет врач-ортопед. При неврологической этиологии конской стопы обследование осуществляется с участием невролога. Определение характера заболевания не представляет затруднений. Диагностическая программа предусматривает детальное изучение состояния мягких тканей, костей и суставов стопы для определения тактики лечения. Назначаются следующие процедуры:

- Рентгенография. На рентгенограммах стопы и голеностопного сустава отображаются деформации костей, подвывихи, артрозные изменения, анкилозы, неправильно сросшиеся переломы.

- Компьютерная томография. Проводится при неоднозначных результатах других исследований, позволяет уточнить данные, полученные в ходе рентгенографии. Определяет локализацию, тяжесть и распространенность патологических процессов.

- Подография. В процессе манипуляции изучают структуру ходьбы, оценивают степень перегрузки передних отделов ступни.

- Электромиография. Дает информацию об уровне поражения нерва, состоянии мышечной ткани.

Массаж стопы при деформации

Лечение конской стопы

Лечение патологии может быть консервативным или оперативным. Лечебную тактику выбирают с учетом причины развития конской стопы, возраста пациента, выраженности деформации, состояния различных анатомических структур ступни.

Консервативная терапия

Компенсаторная и нерезко выраженная паралитическая конская стопа корректируется с помощью ортопедической обуви с разной высотой каблука. При умеренно выраженной паралитической деформации проводятся следующие консервативные мероприятия:

- Массаж ступни в сочетании с пассивными упражнениями, после которых осуществляется гиперкоррекция и иммобилизация гипсовой повязкой.

- Редрессация стопы с последующим поэтапным выведением конечности в правильное анатомическое положение путем фиксации гипсовыми повязками.

- ЛФК, электростимуляция, другие физиотерапевтические процедуры.

Хирургическое лечение

При неэффективности консервативных методик, применяемых минимум на протяжении 1 года, показана хирургическая коррекция. Для устранения или уменьшения выраженности конской стопы либо обеспечения большей функциональности ступни выполняют операции на мягких тканях, реже – на твердых структурах. Возможно проведение следующих вмешательств:

- Удлинение ахиллова сухожилия. Осуществляется при вялом парезе мышц-разгибателей, при некоторых травматических, артрогенных и миогенных деформациях.

- Пересадка мышц-антагонистов. Латеральную головку икроножной мышцы фиксируют к короткой малоберцовой, медиальную – к передней большеберцовой мышце. Возможна также пересадка камбаловидной мышцы или малоберцовых мышц.

- Резекции костей стопы. Производятся при наличии грубых изменений костных структур. Осуществляется резекция шейки таранной кости либо частичное удаление пяточной кости.

При операциях на мягкотканных образованиях мышцы укладывают так, чтобы сохранить естественное расположение волокон и обеспечить физиологический мышечный тонус. Для предотвращения нестабильности и разболтанности стопы выполняют артродез в подтаранном и шопаровом суставе, дополняемый передним тенодезом. В послеоперационном периоде ногу фиксируют гипсовой повязкой в течение 1 месяца, затем приступают к активным реабилитационным мероприятиям. Артродез голеностопного сустава проводят редко.

Прогноз

Прогноз определяется причиной развития, тяжестью и давностью существования патологии. При свежих деформациях после восстановления функциональности мышц возможен благоприятный исход. В большинстве случаев путем консервативных и оперативных мероприятий удается добиться улучшения функций стопы и повышения трудоспособности, однако полного выздоровления не наблюдается.

Профилактика

Профилактические мероприятия включают предупреждение травматизма в быту и на производстве. Требуется раннее лечение переломов лодыжек и костей стопы с адекватной репозицией, обеспечение правильного положения ступней у лежачих пациентов, своевременные пластические вмешательства при открытых повреждениях голени с дефектом мягких тканей.

Источник

Рубрика МКБ-10: Q66.0

МКБ-10 / Q00-Q99 КЛАСС XVII Врожденные аномалии пороки развития, деформации и хромосомные нарушения / Q65-Q79 Врожденные аномалии пороки развития и деформации костно-мышечной системы / Q66 Врожденные деформации стопы

Определение и общие сведения[править]

Врождённая косолапость (эквино-кава-варусная деформация, эквиноварусная деформация) – одно из наиболее распространённых пороков развития опорно-двигательного аппарата, которое составляет, по данным различных авторов, от 4 до 20% всех деформаций.

Эпидемиология

Деформация наследственная у 30% пациентов. Наиболее часто косолапость встречается у мальчиков.

Классификация

Косолапость может быть как двусторонней, так и односторонней. При односторонней косолапости отмечают укорочение стопы до 2 см, иногда до 4 см. К периоду подросткового возраста развивается укорочение голени, иногда требующее коррекции по её длине.

Структура деформации – приведение переднего отдела, варусная деформация заднего отдела, эквинусное положение таранной и пяточной костей, супинация всей стопы и увеличение продольного свода (кавусная деформация), что и обусловливает латинское название патологии – эквино-кава-варусная деформация стопы.

Этиология и патогенез[править]

Существуют различные теории возникновения эквино-кава-варусной деформации стоп – механическая, эмбриональная, неврогенная. По мнению ряда исследователей, косолапость – наследственная болезнь, вызванная мутацией генов. Большинство авторов считает, что ведущая роль в патогенезе врождённых деформаций стоп и последующего рецидива после хирургического лечения принадлежит нервной системе – нарушению проведения нервного импульса и мышечной дистонии.

Врождённая косолапость может быть как самостоятельным пороком развития, так и сопутствовать ряду системных заболеваний, таких как артрогрипоз, диастрофическая дисплазия, синдром Фримена-Шелдона, синдром Ларсена, а также иметь неврологическую основу при пороках развития пояснично-крестцового отдела позвоночника, тяжёлой спондиломиелодисплазии.

Клинические проявления[править]

Врождённая косолапость часто сочетается с нарушениями опорно-двигательного аппарата – врождённая или установочная кривошея, дисплазия тазобедренных суставов различной степени тяжести, дисплазия пояснично-крестцового отдела позвоночника. Врождённые перетяжки на голени встречают у 0,1% больных.

Предложены различные классификации по определению степени тяжести деформации, однако наиболее практична классификация Ф.Р. Богданова.

• Типичная форма – лёгкая, средняя и тяжёлая степени.

• Отягощённая форма – косолапость с амниотическими перетяжками, врождённые дефекты костей стопы и голени, резко выраженная торсия костей голени и неврогенная форма деформации.

• Рецидивирующая форма – косолапость, развивающаяся после лечения отягощённой или резко выраженной степени косолапости.

Конско-варусная косолапость: Диагностика[править]

При первичном осмотре обращают внимание на положение головы ребёнка по отношению к оси скелета, наличие втяжений, телеангиэктазий в поясничном отделе, степень разведения и ротационных движений в тазобедренных суставах. Необходимо также отмечать наличие торсии костей голени.

При отклонениях от нормы рекомендуют дополнительное обследование – УЗИ шейного, поясничного отделов позвоночника и тазобедренных суставов.

При снижении функции разгибателей пальцев, гипотрофии мышц тыльного отдела голени и стопы необходимо неврологическое обследование, дополненное электромиографией мышц нижних конечностей.

Дифференциальный диагноз[править]

Конско-варусная косолапость: Лечение[править]

Немедикаментозное лечение

Консервативное лечение косолапости должно начинаться уже в родильном доме, где неонатолог обязан показать матери приёмы мануальной коррекции деформации, направленной на растяжение мышц по внутренней и подошвенной поверхности стопы, задней поверхности голени. Ручные манипуляции возможно дополнить бинтованием по Финку-Эттингейну, которое направлено на удержание стопы в положении достигнутой коррекции. Желательно изготовление заднего гипсового лонгета в положении максимальной коррекции деформации.

Непосредственно при выписке из родильного дома ребёнка необходимо направить в специализированное учреждение, где будут проводиться этапные гипсовые коррекции для устранения деформации стопы.

Лечение, начатое как можно раньше, имеет значительно больше шансов на достижения полной коррекции стопы консервативным путём, нежели отсроченное.

Хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению – отсутствие полной коррекции одного или нескольких компонентов деформации; оптимальный возраст 4-5 мес.

Для устранения всех элементов косолапости выполняют удлинение сухожилий ретрагированных мышц, релиз суставов заднего, среднего и переднего отделов стопы, нормализацию соотношений между костными структурами всех отделов.

Профилактика[править]

Прочее[править]

Источники (ссылки)[править]

Педиатрия [Электронный ресурс] / Под ред. А.А. Баранова – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410851.html

Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]

Действующие вещества[править]

Источник