Мкб мышечная дистрофия код мкб

- Описание

- Причины

- Симптомы (признаки)

- Диагностика

- Лечение

Краткое описание

Мышечная дистрофия Дюшенна — наследственная прогрессирующая мышечная дистрофия, характеризующаяся началом в раннем возрасте, симметричной атрофией мышц в сочетании с сердечно – сосудистыми, костно – суставными и психическими нарушениями, злокачественным течением; наследуется по рецессивному X – сцепленному типу. Вариант мышечной дистрофии Дюшенна — мышечная дистрофия Беккера — имеет более доброкачественное течение.

Код по международной классификации болезней МКБ-10:

- G71.0 Мышечная дистрофия

- M62.5 Истощение и атрофия мышц, не классифицированные в других рубриках

- M62.8 Другие уточненные поражения мышц

Причины

Генетические аспекты • Псевдогипертрофическая прогрессирующая мышечная дистрофия (мышечная дистрофия Дюшенна–Беккера, *310200, Xp21.2, ген DMD дистрофина, À рецессивное) — возникает в результате дефектов гена, кодирующего белок дистрофин • Дистрофин локализован в плазматической мембране скелетных мышечных волокон и кардиомиоцитов • Преобладающий пол — мужской, тем не менее мышечные дистрофии Дюшенна и Беккера могут встречаться у девочек при кариотипе X0, мозаицизмах X0/XX, X0/XXX и структурных аномалиях хромосом.

Патоморфология • Дистрофия мышечных волокон, первично – мышечный тип поражения • Фиброзные изменения в мышечных пучках • Местная воспалительная реакция.

Симптомы (признаки)

Клиническая картина

• Мышечная дистрофия Дюшенна начинается в первые 1–3 года жизни обычно со слабости мышц тазового пояса.

• Уже на первом году жизни отмечают отставание в психомоторном развитии. Больные дети позднее начинают садиться, вставать, ходить.

• Постепенно развиваются слабость, патологическая мышечная утомляемость при физической нагрузке, изменение походки по типу утиной. Из горизонтального положения дети встают поэтапно с использованием рук (взбирание лесенкой).

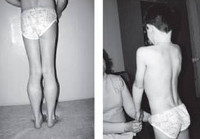

• Отмечаются симметричные атрофии проксимальных групп мышц нижних конечностей (мышцы таза и бедра). Атрофия через 1–3 года распространяется на проксимальные группы мышц верхних конечностей.

• Атрофии мышц приводят к развитию лордоза, крыловидных лопаток, осиной талии.

• Характерна псевдогипертрофия икроножных мышц.

• Мышцы при пальпации плотные, безболезненные.

• Мышечный тонус обычно снижен в проксимальных группах мышц.

• Изменения рефлексов •• Коленные рефлексы исчезают на ранних стадиях заболевания •• Позднее исчезают рефлексы с двуглавой и трёхглавой мышц плеча •• Ахилловы рефлексы обычно длительное время остаются сохранными.

• Дистальная мускулатура конечностей поражается на поздних стадиях заболевания.

• Костно – суставные нарушения — деформации позвоночника, стоп, грудной клетки; рентгенологически обнаруживают сужение костномозгового канала, истончение коркового слоя диафизов длинных трубчатых костей.

• Сердечно – сосудистые расстройства — лабильность пульса, АД, приглушение тонов, расширение границ сердца, сердечная недостаточность, изменения на ЭКГ.

• Нейроэндокринные нарушения выявляют у 30–50% больных — синдром Иценко–Кушинга, адипозогенитальная дистрофия.

• Психические нарушения — олигофрения в форме дебильности или имбецильности.

• Клинические проявления мышечной дистрофии Беккера обычно начинаются в 10–15 лет. От мышечной дистрофии Дюшенна отличается доброкачественным течением и более поздним возникновением тяжёлых симптомов. Сухожильные рефлексы долгое время остаются сохранными. Поражения внутренних органов менее выражены, интеллект сохранён.

Диагностика

Лабораторные исследования. Для мышечной дистрофии Дюшенна типично раннее (с 5 дня жизни) увеличение активности КФК в крови (в 30–50 раз выше нормы).

Дифференциальная диагностика. Мышечную дистрофию Дюшенна–Беккера дифференцируют от других мышечных дистрофий, рахита, врождённого вывиха бедра.

Лечение

ЛЕЧЕНИЕ

Режим амбулаторный с наблюдением у невропатолога, хирурга – ортопеда, терапевта и профпатолога, работника социальной сферы и протезиста.

Мероприятия • Лечение мышечной дистрофии Дюшенна направлено на поддержании физической активности пациента и улучшение качества его жизни; как правило, быстро становится неэффективным • Физические упражнения выполняют систематически и по определённой схеме. Короткие перерывы показаны при возникновении болей в мышцах и мышечной усталости • Использование протезов позволяет больным двигаться и замедляет формирование сколиоза • Поддержание дыхания, ИВЛ во время сна для предотвращения синдрома ночной гиповентиляции • Экспериментальные методы, в особенности генная терапия (гены дистрофина и утрофина), чрезвычайно перспективны, хотя и не получили пока клинического распространения.

Оперативное лечение. Ортопедическое вмешательство необходимо при наличии контрактур и фиксации суставов.

Лекарственная терапия • ГК (преднизолон по 0,75 мг/кг/сут) увеличивают мышечную силу у мальчиков, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна, замедляя прогрессирование заболевания • При длительной стероидной терапии необходим тщательный контроль развития побочных эффектов, включающий наблюдение за массой тела, АД, состоянием слизистой оболочки ЖКТ и иммунной системы.

Наблюдение. Ранняя диагностика поражения внутренних органов позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов.

Течение и прогноз • Течение мышечной дистрофии Дюшенна быстропрогрессирующее, злокачественное • Значительные двигательные расстройства, развивающиеся ко второму десятилетию жизни, ограничивают самостоятельное передвижение больных • Смерть наступает на втором или третьем десятилетии жизни, часто в результате пневмонии • Течение мышечной дистрофии Беккера медленнопрогрессирующее. Больные длительное время сохраняют работоспособность.

Профилактика состоит в генетическом консультировании.

Синонимы • Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна • Псевдогипертрофическая мышечная дистрофия Дюшенна • Дистрофия Дюшенна • Болезнь Дюшенна • Миопатия псевдогипертрофическая • Миопатия псевдогипертрофическая Дюшенна.

МКБ-10 • G71.0 Мышечная дистрофия • M62.5 Истощение и атрофия мышц, не классифицированные в других рубриках • M62.8 Другие уточнённые поражения мышц

Примечания • Термин «псевдогипертрофическая прогрессирующая мышечная дистрофия» объединяет мышечные дистрофии Дюшенна и Беккера • Мышечная дистрофия Дюшенна описана в 1853 г. Дюшенном • Мышечная дистрофия Беккера описана в 1955 г. Беккером.

Лекарственные средства и Медицинские препараты применяемы для лечения и/или профилактики “Дистрофия мышечная Дюшенна”.

Источник

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Симптомы

- Диагностика

- Дифференциальная диагностика

- Лечение

Названия

Название: Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера.

Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера

Описание

Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера. Вариант наследственной сцепленной с Х – хромосомой миодистрофии, отличающейся более замедленным и доброкачественным течением. Заболевание характеризуется постепенно усугубляющейся и распространяющейся мышечной слабостью, гипотонией и атрофией, первоначально возникающей в мышцах бедер и тазового пояса. Диагностический поиск включает неврологическое обследование, консультацию генетика и кардиолога, нейрофизиологическое тестирование нервно-мышечного аппарата, ДНК диагностику, биопсию мышц с морфологическим, иммунологическим и гистохимическим изучением полученных образцов. Лечение симптоматическое и, к сожалению, малоэффективное. Прогрессирование болезни приводит к потери больными способности самостоятельно передвигаться к возрасту 40 лет.

Дополнительные факты

Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера впервые была описана в 1955 г. Как доброкачественный вариант течения мышечной дистрофии Дюшенна. В последующем многочисленные исследования в области неврологии, генетики и биохимии обнаружили существенные отличия в характере течения, биохимической и морфологической основе этих заболеваний. В результате клиническая форма Беккера была выделена как самостоятельная нозология.

Мышечная дистрофия Беккера входит в группу миопатий (миодистрофий) — заболеваний, возникающих вследствие нарушений строения и метаболизма мышечной ткани и проявляющихся мышечной слабостью. Патология наследуется рецессивно сцеплено с Х-хромосомой, поэтому болеют только лица мужского пола. Частота встречаемости составляет 1 новорожденный на 20 тыс. Детей.

Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера

Причины

В основе заболевания лежит мутация в гене, ответственном за кодирование белка дистрофина. Примерно 30% от общего числа случаев мышечной дистрофии Беккера приходится на т. Н. «свежие» мутации. Ген располагается в 21 локусе (в регионе Хр21. 2–р21. 1) короткого плеча Х-хромосомы. Примерно у 65-70% больных обнаруживаются крупные делеции указанного участка, у 5% – дупликации, у остальных — точковые мутации. Указанные структурные перестройки гена не влекут за собой полного прекращения синтеза дистрофина, как при дистрофии Дюшенна, а потенцируют синтез аномального усеченного белка, в некоторой степени способного выполнять свои функции. Это и обуславливает более доброкачественный характер дистрофии Беккера в сравнении с вариантом Дюшенна.

В норме белок дистрофин поддерживает целостность сарколеммы – мембраны миоцитов (мышечных волокон), обеспечивает эластичность и устойчивость миофибрилл при мышечном сокращении. Неспособность аномального дистрофина адекватно выполнять эти функции приводит к нарушению целостности мембран мышечных волокон. В следствие этого происходят дегенеративные изменения цитоплазматических компонентов последних и повышенная транспортировка ионов калия внутрь миоцитов. Результатом таких биохимических и морфологических сдвигов является гибель миофибрилл и разрушение мышечных волокон. На месте погибших миоцитов происходит образование соединительной ткани, что обуславливает феномен псевдогипертрофии — увеличение объема и плотности мышцы при резком снижении ее сократительной способности.

Симптомы

Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера манифестирует обычно в период от 10 до 15 лет, в некоторых случаях раньше. Начальными признаками заболевания выступают чрезмерная утомляемость и мышечная слабость в тазовом поясе и нижних конечностях. У ряда пациентов первыми проявлениями являются периодические болезненные мышечные судороги (крампи), локализующиеся в ногах. Мышечная слабость обуславливает затруднение при подъеме по лестнице, при необходимости встать из положения сидя. Со временем формируется переваливающаяся «утиная» походка. Для того, чтобы встать, пациент вынужден использовать вспомогательные миопатические приемы — опираться руками о расположенные рядом предметы мебели или, при отсутствии таковых, использовать в качестве опоры собственное тело (симптом Говерса).

Как и другие наследственные миопатии, заболевание Беккера характеризуется симметрично развивающимися атрофиями мышц. В первую очередь поражаются мышцы бедра и тазового пояса, затем процесс распространяется на мускулатуру плечевого пояса и проксимальных мышц рук. В начале болезни формируются псевдогипертрофии, наиболее выраженные в икроножных, дельтовидных, трех- и четырехглавых мышцах. По мере прогрессирования миодистрофии они трансформируются в мышечные гипотрофии.

Ассоциированные симптомы: Слабость в руках. Слабость мышц (парез). Судороги.

Диагностика

Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера диагностируется неврологом на основании анамнеза, клинических данных, дополнительных обследований и генетического тестирования. В неврологическом статусе наблюдается снижение мышечной силы и умеренное снижение мышечного тонуса в проксимальных отделах конечностей, выпадение коленных рефлексов при симметричном снижении сухожильных рефлексов дистальных отделов ног и верхних конечностей, полная сохранность чувствительности.

Среди клинических анализов наибольшее значение имеет биохимический анализ крови, который выявляет многократное повышение уровня КФК. Данные электронейрографии позволяют исключить поражение нервных волокон, электромиография свидетельствует о первично-мышечном типе поражения. Биопсия мышц проводится только после отрицательных результатов генетического анализа. Морфологическое исследование полученного материала определяет диффузную разнокалиберность, дистрофические и некротические изменения мышечных волокон, разрастание соединительной ткани. Проводится специальное иммунное окрашивание образцов с последующим определением наличия в них дистрофина.

Подтвердить диагноз мышечной дистрофии Беккера позволяет консультация генетика с проведением анализа ДНК. Выявление дупликаций или делеций в гене Хр21 дает возможность установить точный диагноз. Отрицательный результат анализа ДНК не говорит об отсутствии патологии, поскольку могут иметь место точковые мутации, поиск которых представляет собой сложную и более дорогостоящую процедуру.

С целью выявления сердечной патологии назначается электрокардиография, Эхо-КГ, консультация кардиолога. Кардиологическое обследование может обнаружить нарушение внутрижелудочковой проводимости, АВ-блокаду, дилатацию желудочков, гипертрофические изменения миокарда, кардиомиопатию, сердечную недостаточность.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика проводится с прогрессирующей мышечной дистрофией Дрейфуса, миодистрофией Дюшена, мышечной дистрофией Эрба-Рота, метаболической миопатией, полимиозитом и дерматомиозитом, воспалительной миопатией, спинальной амиотрофией, наследственной полиневропатией.

Пренатальная диагностика рекомендована, когда мать является носителем патогенного гена. Если ребенок мужского пола, то вероятность развития заболевания у него составляет 50%. Биопсия хориона может проводиться в сроке 11-14 нед. Беременности, амниоцентез — после 15-й недели, забор пуповинной крови (кордоцентез) — на сроке больше 18 нед.

Лечение

На современном этапе несколькими группами ученых ведутся настойчивые исследования в области поиска эффективных методов лечения прогрессирующих миодистрофий. В настоящее время пациенты получают в основном метаболическую и симптоматическую терапию. Разработаны различные схемы лечения, позволяющие улучшить двигательные возможности больного и несколько замедлить прогрессирование болезни. Пациентам назначают актопротекторы (этилтиобензимидазол), неостигмин, АТФ, анаболические стероиды (метиландростендиол), сердечные средства. По вопросу длительной терапии глюкокортикоидами (преднизолоном) клиницисты имеют различные мнения. Одни считают, что подобное лечение тормозит прогрессирование миодистрофии, другие отвергают это предположение.

Наблюдения показали, что постельный режим усугубляет мышечную слабость. Поэтому пациентам рекомендуется умеренная физическая активность, занятия плаваньем. Поддержание мышечной эластичности и силы, а также профилактика контрактур проводится средствами массажа, физиотерапии и лечебной гимнастики. По показаниям проводится хирургическое лечение контрактур. Применение различных ортопедических средств (ходунков, инвалидных колясок, фиксаторов для ног, экзоскелетов) позволяет расширить двигательные возможности пациентов и их способность к самообслуживанию. По показаниям проводится хирургическое лечение контрактур.

Источник

Рубрика МКБ-10: G72.9

МКБ-10 / G00-G99 КЛАСС VI Болезни нервной системы / G70-G73 Болезни нервно-мышечного синапса и мышц / G72 Другие миопатии

Определение и общие сведения[править]

Миопатии — группа наследственных заболеваний, проявляющихся мышечной слабостью и атрофией мышц. Прогрессирующие миопатии называют также миодистрофиями. Гистологически выявляются снижение числа мышечных волокон и вариабельность размеров оставшихся. При амиотрофиях (атрофиях мышц при поражениях двигательных нервов или мотонейронов) патологоанатомическая картина иная. Существует несколько типов миопатий (см. табл. 16.2).

Тяжесть и скорость прогрессирования заболевания зависит от типа миопатии и индивидуальных особенностей. Наиболее тяжело протекает миопатия Дюшенна, при которой большинство больных не доживают до 20 лет. При других миопатиях больные достигают зрелого возраста. Существуют легкие формы миопатий, поражающие лишь определенные группы мышц и практически не ограничивающие жизнедеятельность.

Этиология и патогенез[править]

Патогенез большинства миопатий остается неизвестным. Недавно показано, что в основе этих заболеваний может лежать дефект мембраны мышечных клеток. Миопатии Дюшенна и Беккера связаны с делецией в локусе Xp21 (на коротком плече X-хромосомы). При миопатии Дюшенна в мембране мышечных клеток отсутствует продукт данного гена — дистрофин, а при более доброкачественной миопатии Беккера наблюдается снижение содержания дистрофина либо выявляется дистрофин с аномальным молекулярным весом. Патогенез других миопатий менее изучен.

Клинические проявления[править]

Миопатия неуточненная: Диагностика[править]

1. Выявление в анамнезе и при осмотре у детей и подростков прогрессирующей слабости и похудания мышц позволяет заподозрить миопатию. Однако по клиническим данным невозможно полностью отличить миопатию от амиотрофии. Различные типы миопатий отличаются друг от друга преимущественным поражением тех или иных мышечных групп, скоростью прогрессирования и другими клиническими проявлениями (см. табл. 16.2). В табл. 16.3 приведены признаки, позволяющие отличить амиотрофии от миопатий.

2. Биопсия мышц подтверждает диагноз миопатии и позволяет отличить тяжелые прогрессирующие миопатии от доброкачественных непрогрессирующих (например, от болезни центрального стержня или немалиновой миопатии). Биоптат берут из пораженной, но не наиболее ослабленной мышцы. Чаще всего при миопатиях исследуют дельтовидную и икроножную мышцы, хотя целесообразней проводить биопсию прямой мышцы живота — это не нарушает двигательную активность больного и не приводит к дальнейшему нарастанию слабости вследствие бездействия.

3. Исследование ДНК лейкоцитов с помощью ПЦР выявляет дефект у 70% больных с миопатией Дюшенна и Беккера. Данным методом можно также исследовать культуру ткани плода. Исследование дистрофина в мышечном биоптате позволяет отличить миопатии Дюшенна и Беккера друг от друга и от других миопатий, при которых содержание и структура дистрофина не меняются. Хотя сочетание этих двух методов значительно повышает точность диагноза, в большинстве случаев биопсию не проводят, если при исследовании ДНК лейкоцитов обнаружена характерная делеция.

Дифференциальный диагноз[править]

Миопатия неуточненная: Лечение[править]

1. В легких случаях лечение, особенно на ранней стадии, не требуется; достаточно повторных (каждые 6—12 мес) исследований двигательной функции.

2. В тяжелых случаях, особенно при миопатии Дюшенна, необходимо разъяснить родственникам суть и прогноз заболевания и заручиться их поддержкой.

а. Скрупулезное выполнение назначений врача способно продлить период относительной независимости больного, и семья должна это хорошо понимать. По мере прогрессирования заболевания часто наступает разочарование, однако и в этой ситуации важно поддерживать надежду на стабилизацию процесса и настаивать на продолжении физических упражнений.

б. Поскольку большую часть больных с миопатиями составляют дети, необходимо предусмотреть возможность получения образования и общения со сверстниками. Пока ребенок может без особого труда подниматься по лестнице, он должен посещать обычную школу. В то же время при миопатии Дюшенна интеллект часто снижается (IQ у многих больных составляет менее 90). В таких случаях детей лучше сразу направлять в специальную школу.

в. Цель лечения состоит не только в том, чтобы сохранить способность к самостоятельному передвижению. Болезнь не должна заполнять все существование больного — следует стремиться к тому, чтобы он как можно дольше вел нормальный образ жизни.

3. Преднизон (0,75 мг/кг/сут) способствует увеличению мышечной силы при миопатии Дюшенна. Однако его польза не перевешивает риск побочных эффектов, и поэтому его обычно не назначают. Исключение составляют случаи, когда в результате пневмонии или ателектаза развиваются острые дыхательные расстройства. Чтобы избежать прибавки в весе, во время лечения назначают диету с низким содержанием жиров и соли. При возможном контакте с вирусом varicella-zoster больным, принимающим кортикостероиды, назначают иммуноглобулин против вируса varicella-zoster.

4. ЛФК

а. Тренировки начинают как можно раньше. Больного и его родных следует обучить комплексам упражнений. ЛФК более эффективна, если ее начинают до появления контрактур и деформаций.

б. Цель ЛФК — обеспечить функционирование опорных суставов и предотвратить контрактуры. Так как сгибатели поражаются в несколько меньшей степени, чем разгибатели, контрактуры (в тазобедренных, локтевых и коленных суставах) обычно носят сгибательный характер.

в. Для профилактики контрактур, затрудняющих передвижение и усложняющих уход за больным, необходимы упражнения на объем движений, коррекция положения тела в кровати и кресле, частая смена позы, раннее применение шин.

г. Хотя нет доказательств, что ЛФК замедляет прогрессирование болезни, она тем не менее позволяет отсрочить на несколько лет обездвиженность.

5. Лечение дыхательных расстройств

а. В тяжелых случаях генерализованной миопатии и при поражении мышц гортани и глотки возникают нарушения глотания и дыхания. Дыхательная недостаточность обычно нарастает постепенно и становится явной лишь на поздней стадии.

б. При исследовании функции внешнего дыхания часто выявляются нарушения даже в отсутствие явных дыхательных расстройств. Целесообразно тренировать диафрагмальное дыхание (надувать игрушки или играть на духовых инструментах). Необходимы и специальные дыхательные упражнения под контролем инструктора.

в. На поздней стадии приходится прибегать к ИВЛ и постуральному дренажу.

г. Гиперкапния в отсутствие пневмонии — плохой прогностический признак, поскольку 80% больных с тяжелой миопатией погибает от дыхательной недостаточности. К интубации трахеи при миопатиях прибегают редко.

6. Поддержание подвижности

а. Уменьшение избыточного веса улучшает двигательные возможности и предотвращает гиповентиляцию.

б. Целесообразны ежедневные пешие прогулки продолжительностью не менее 3 ч. Если больной не может ходить, то ему рекомендуют стоять в общей сложности 3 ч в сутки (по 30 мин каждые 3—4 ч).

в. По мере прогрессирования заболевания при ходьбе можно использовать костыли и другие ортопедические приспособления. К передвижению в кресле-каталке переходят как можно позже.

г. При острых сопутствующих заболеваниях слабость может усиливаться, однако постельный режим обычно противопоказан, так как он приводит к еще большему нарастанию мышечной слабости и некоторые больные больше уже никогда не встают.

Профилактика[править]

Профилактика и медико-генетическое консультирование. Если тип наследования заболевания известен, можно предсказать вероятность его развития у ребенка. Больным с миопатиями следует обязательно сообщать степень риска для их будущего потомства.

а. Сцепленные с полом рецессивные заболевания (миопатии Дюшенна и Беккера)

1) Наследование. Вероятность рождения у носителя патологического гена больного сына или дочери-носительницы составляет 50%. Однако примерно у трети больных заболевание в семейном анамнезе отсутствует.

2) Выявление носителей. Примерно у половины носителей в сыворотке увеличена активность КФК. Поскольку активность КФК может колебаться, исследование нужно проводить по меньшей мере 3 раза с интервалом в 10 сут. Накануне взятия крови ограничивают нагрузки, так как они приводят к повышению КФК. Нормальные результаты не исключают возможность носительства. В 60—65% семей с миопатиями Дюшенна или Беккера выявляются характерные мутации в виде интрагенных делеций гена дистрофина. Носительниц в семье больного мальчика можно выявить путем обнаружения делеции в одном из двух аллелей, кодирующих дистрофин. В других случаях используют метод, основанный на анализе полиморфизма длин рестрикционных фрагментов. Точность выявления носительства у девочек достигает 85—90%.

3) Профилактика. Носители могут предотвратить рождение больного ребенка с помощью нескольких способов.

а) Добровольная стерилизация или контрацепция.

б) Пренатальные определение пола и диагностика позволяют произвести аборт по медицинским показаниям.

4) Спонтанная мутация лежит в основе трети случаев миопатии Дюшенна. Чем больше здоровых детей родилось в семье до появления больного ребенка, тем меньше вероятность, что мать является носителем. В этом случае вероятность рождения у нее еще одного больного ребенка невелика.

б. Аутосомно-доминантные заболевания (плече-лопаточно-лицевая миопатия, поздняя дистальная миопатия)

1) Наследование. В типичном случае плече-лопаточно-лицевая дистрофия передается по аутосомно-доминантному типу, однако существуют другие формы с аналогичной клинической картиной, которые наследуются по аутосомно-рецессивному или сцепленному с полом рецессивному механизму. Тяжесть заболевания варьирует. При аутосомно-доминантном типе наследования вероятность передачи заболевания потомству составляет 50%.

2) Носительства не бывает.

3) Профилактика возможна с помощью контрацепции. Если болен мужчина, то для появления здорового потомства можно прибегнуть к искусственному оплодотворению.

в. Аутосомно-рецессивные заболевания (тазо-плечевая миопатия)

1) Наследование. Если оба родителя являются носителями, то один из четырех детей будет болен, два из четырех будут носителями и только один будет полностью здоров.

2) Профилактика: контрацепция и воздержание от близкородственных браков.

Прочее[править]

Источники (ссылки)[править]

Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]

1. Bieber, F. R., Hoffman, E. P., and Amos, J. A. Dystrophin analysis in Duchenne muscular dystrophy: Use in fetal diagnosis and in genetic counseling. Am. J. Hum. Genet. 45:362, 1989.

2. Fenichel, G. M., et al. Long term benefit from prednisone therapy in Duchenne muscular dystrophy. Neurology 41:1874, 1991.

3. Hardiman, O., et al. Neuropathic findings in oculopharyngeal muscular dystrophy: A report of seven cases and a review of the literature. Arch. Neurol. 50(5):481, 1993.

4. Harris, S. E., and Cherry, D. B. Childhood progressive muscular dystrophy and the role of physical therapy. Phys. Ther. 54:4, 1974.

5. Hook, R., Anderson, E. F., and Noto, P. Anesthetic management of a parturient with myotonia atrophica. Anesthesiology 43:689, 1975.

6. Iannaccone, S. T. Current status of Duchenne muscular dystrophy. Pediatr. Clin. North Am. 39(4):879, 1992.

7. Love, D. R., et al. Dystrophin and dystrophin-related proteins: A review of protein and RNA studies. Neuromuscul. Disord. 3(1):5, 1993.

8. Miller, G., and Wessel, H. B. Diagnosis of dystrophinopathies: Review for the clinician. Pediatr. Neurol. 9(1):3, 1993.

9. Sarnat, H. B., O’Connor, T., and Byrne, P. A. Clinical effects of myotonic dystrophy on pregnancy and the neonate. Arch. Neurol. 33:459, 1976.

10. Wessel, H. B. Dystrophin: A clinical perspective. Pediatr. Neurol. 6(1):3, 1990.

11. Zellweger, M. D., and Ionasecu, V. Myotonic dystrophy and its differential diagnosis. Acta Neurol. Scand. (Suppl. 55) 49:1, 1973.

Действующие вещества[править]

Источник