Нефротический синдром детский история болезни

Нефротический синдром у детей — это симптомокомплекс, который клинически проявляется отеками и снижением диуреза. Лабораторные признаки патологии — протеинурия, гиперлипидемия, гипоальбуминемия и диспротеинемия. Синдром развивается при первичных гломерулопатиях, аутоиммунных, онкогематологических и сердечно-сосудистых заболеваниях. Для диагностики проводят анализы крови и мочи, биопсию почки, ЭхоКГ и ЭКГ. Лечение включает длительные курсы иммуносупрессорной терапии (глюкокортикоиды, алкилирующие агенты, ингибиторы кальциневрина) в комбинации с нефропротекторными, гипотензивными и мочегонными препаратами.

Общие сведения

Распространенность нефротического синдрома составляет 12-16 случаев на 100 тыс. детского населения. Ежегодно нефрологи выявляют от 2 до 7 новых случаев заболевания на 100 тысяч пациентов младше 18 лет. Патология не относится к самостоятельным нозологическим единицам, а представляет собой один из синдромов почечных или внепочечных болезней. Актуальность этой проблемы в педиатрической практике обусловлена сложностью терапии и частыми случаями резистентности к лекарствам.

Нефротический синдром у детей

Причины

У детей чаще выявляются первичные формы нефротического синдрома, вызванные поражением клубочкового аппарата почек. В 85% морфологическим субстратом является болезнь минимальных изменений, до 5-7% составляет фокально-сегментарный гломерулосклероз, 4-6% отводится мезангиопролиферативному гломерулонефриту. Вторичный вариант заболевания имеет несколько этиологических факторов:

- Аутоиммунные процессы. Они сопровождаются образованием иммунных комплексов и провоспалительных цитокинов, которые откладываются в почечных капиллярах, нарушая работу фильтрационной системы органа. У детей причиной могут послужить системные васкулиты, системная красная волчанка, синдром Шегрена.

- Злокачественные опухоли. Почечные поражения возникают при лимфоме Ходжкина и неходжкинских новообразованиях, которые зачастую встречаются в детском возрасте. Среди менее распространенных онкологических факторов выделяют множественную миелому, солидные опухоли.

- Токсические повреждения почек. Нефротический синдром возможен при длительном и бесконтрольном приеме ребенком нестероидных противовоспалительных средств и некоторых антибиотиков. Поражение почек также наблюдается при отравлении солями тяжелых металлов, ядами змей и перепончатокрылых насекомых.

- Нарушения почечного кровотока. Повышенная секреция белка в мочу происходит при структурных повреждениях почечных клубочков на фоне тотальной ишемии. Она может быть вызвана тромбозом почечной вены, серповидно-клеточной анемией, злокачественной гипертензией.

- Врожденные гломерулопатии. У детей встречается синдром Альпорта, для которого характерны мутации коллагеновых волокон в базальных мембранах клубочков. Реже диагностируется болезнь Фабри, когда нефропатия связана с нарушениями метаболизма сфинголипидов.

Патогенез

На начальных этапах нефротического синдрома развивается протеинурия, вызванная повышением проницаемости почечного фильтра для белков. Это обусловлено структурно-функциональными повреждениями компонентов почечного клубочка. Большую роль в этом процессе имеют аутоиммунные механизмы: активированные Т-лимфоциты вырабатывают специфические цитокины, которые повреждают клеточные мембраны и «щелевые» контакты подоцитов.

Повышенная потеря белков с мочой снижает онкотический показатель крови. Как следствие, жидкость по градиенту давления начинает перемещаться из сосудистого русла в ткани. Таким образом формируются массивные нефротические отеки. Их интенсивность зависит от степени белковых потерь и активности компенсаторных механизмов. В 10% случаев отечный синдром развивается вследствие первичной задержки натрия в организме.

Симптомы

Для патологии типично острое начало, связь с перенесенной инфекцией, переохлаждением, вакцинацией или обострением хронической соматической болезни. Сначала ребенок жалуется на общую слабость, недомогание, сонливость и заторможенность. Реже беспокоят головные и абдоминальные боли, тошнота, снижение аппетита. У девочек-подростков бывают нарушения менструального цикла.

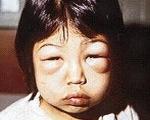

Основное проявление нефротического синдрома — отеки. Вначале они возникают на лице (утром) и на голенях (вечером, после длительной ходьбы), а затем постепенно распространяются по всему телу. Первоначально они мягкие, расположены симметрично, кожа над ними теплая и сухая. Параллельно с этим снижается количество суточной мочи. Периферические отеки дополняются полостными — асцитом, гидроперикардом, гидротораксом, что ухудшает состояние ребенка.

Осложнения

Негативные последствия нефротического синдрома вызваны потерей альбуминов, которые в норме выполняют ряд физиологических функций. Потеря иммуноглобулинов ухудшает иммунную защиту организма, что проявляется частыми респираторными инфекциями, рецидивирующими тонзиллитами и синуситами. Снижение количества трансферрина (переносчика железа) приводит к рефрактерной железодефицитной анемии.

Значимым осложнением для детей младшего возраста является потеря витамин-Д-связывающего белка. В результате формируется рахитоподобный синдром, нарушается минерализация и рост костей скелета. В редких случаях развивается повышенная кровоточивость из-за дефицита прокоагулянтов. При стероидорезистентном варианте болезнь в течение 5-10 лет прогрессирует до терминальной ХПН.

Диагностика

При физикальном осмотре детский нефролог обращает внимание на симметричность и расположение отеков, проводит аускультацию сердца и легких, определяет признаки асцита и увеличения печени. Симптомы не дают возможности установить клинический диагноз, поэтому врач назначает полное обследование. Составляющие диагностического комплекса:

- Анализ мочи. Патогномоничными признаками нефротического синдрома являются протеинурия более 50 мг/кг/сутки, соотношение протеин/креатинин более 2 и экскреция альбумина свыше 40мг/м2/час. Для исключения эритроцитурии и лейкоцитурии показан анализ по Нечипоренко. Функцию почек оценивают с помощью пробы Реберга.

- Анализ крови. При биохимическом исследовании выявляют уровень альбумина сыворотки менее 30 г/л, повышение уровня холестерина и триглицеридов, увеличение показателя креатинина. Уровни натрия и кальция крови снижаются, а калий может быть повышен. В коагулограмме наблюдается повышение фибриногена.

- ЭхоКГ. Ультразвуковая визуализация необходима для обнаружения гидроперикарда, морфометрических изменений крупных сосудов вследствие отеков. Также рекомендована ЭКГ, которая позволяет вовремя заметить нарушения ритма и проводимости, связанные с электролитными нарушениями.

- Биопсия почки. Пункционный забор материала выполняется при нефротическом синдроме у младенцев до 1 года и подростков старше 12 лет, а также при неэффективности стандартной медикаментозной терапии. Биоптаты подвергают световой, электронной и иммунофлюоресцентной микроскопии.

Лечение нефротического синдрома у детей

Дети с острым нефротическим синдромом подлежат обязательной госпитализации на 2-3 недели. Двигательная активность при этом не ограничивается и соответствует самочувствию больного. В диете необходимо поддерживать высокий уровень белков, а подросткам с массивными отеками рекомендовано снизить потребление поваренной соли. При выраженных потерях протеинов назначается коррекция гомеостаза коллоидными и кристаллоидными растворами.

Основу патогенетического лечения детей с нефротическим синдромом составляет иммуносупрессивная терапия с применением глюкокортикоидов. Препараты уменьшают образование и поступление в патологический очаг воспалительных клеток, угнетают секрецию медиаторов воспаления, приостанавливают формирование токсических иммунных комплексов. Терапия глюкокортикоидами проводится в 3-х режимах:

- Постоянный. Показан в начале лечения, чтобы быстро достичь фазы ремиссии. Гормоны принимаются перорально в первой половине дня в суточной дозировке 1-2 мг/кг.

- Альтернирующий. Назначается после достижения ремиссии. Стандартные дозы глюкокортикоидов используются через день, чтобы сохранить клинический эффект, но снизить риски побочных реакций.

- Пульс-терапия. Применяется при тяжелом течении нефротического синдрома. Гормоны вводятся внутривенно капельно, чтобы в короткие сроки достичь высоких концентраций лекарства в крови.

При развитии тяжелых побочных эффектов на гормональные препараты или стероидорезистентном варианте заболевания переходят на другие виды иммуносупрессоров. В детской нефрологии наилучший результат показывают ингибиторы кальциневрина, алкилирующие агенты, некоторые моноклональные антитела к лимфоцитам. Они могут вызывать нефротоксичность, поэтому во время лечения врачи контролируют уровень СКФ.

Для устранения массивных отеков проводится терапия петлевыми диуретиками в возрастных дозировках. С целью ликвидации рефрактерных полостных отеков назначаются комбинации петлевых и тиазидных мочегонных. В качестве гипотензивных и нефропротекторных средств у детей лучше всего работают ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина. Коррекцию остеопении производят препаратами витамина Д.

Прогноз и профилактика

У детей с хорошим ответом на стероидную терапию в 95% наблюдается полное выздоровление без снижения функции почек. Менее благоприятный прогноз при стероидорезистентности, поскольку у таких пациентов высокий риск формирования хронической почечной недостаточности. Однако, своевременное применение иммуносупрессоров и нефропротекторов позволяет замедлить патологический процесс.

Первичная профилактика включает рациональное назначение лекарств, раннюю диагностику и терапию аутоиммунных процессов, избегание контактов с нефротоксическими веществами. Вторичная профилактика предполагает курсы гормональной терапии при обострении основной патологии либо в случае интеркуррентного заболевания. Это необходимо для предупреждения рецидивов нефротического синдрома.

Источник

1. Определение Нефротический синдром– клинико-лабораторный симптомокомплекс, включающий массивную протеинурию (5 г в сутки и более), нарушения белкового, липидного и водно-солевого обменов, а также отеки, вплоть до анасарки с водянкой серозных полостей.

2. Этиология Нефротический синдром подразделяют на первичный и вторичный. Первичный нефротический синдром развивается при заболеваниях собственно почек – при всех морфологических вариантах гломерулонефрита, пиелонефритах, нефропатии беременных, опухолях почек. Вторичный нефротический синдром развивается при поражениях почек другой природы. Основные причины вторичного нефротического синдрома: коллагенозы (системная красная волчанка, узелковый периартериит, системная склеродермия), геморрагический васкулит, ревматизм, ревматоидный артрит, септический эндокардит, диабетический гломерулосклероз, болезни крови (лимфомы), хронические нагноительные заболевания (абсцессы легких, бронхоэктазы), инфекции (туберкулез, сифилис), в том числе паразитарные (малярия) и вирусные инфекции, опухоли, гемобластозы, лимфогранулематоз.

3. Патогенез В основе развития заболевания лежат иммунные нарушения, аналогичные происходящим при гломерулонефрите.

Общим для большинства форм нефротического синдрома является повышение клубочковой проницаемости для белков, обусловленных основным патологическим процессом и приводящее к альбуминурии. Кроме того, при некоторых заболеваниях происходит повышенная потеря с мочой более крупных белков. Когда скорость потерь альбумина превышает интенсивность его синтеза, развивается гипоальбуминемия. Это снижает онкотическое давление и способствует перемещению жидкости в ткани. Образовавшаяся в итоге гиповолемия стимулирует повышенную секрецию ренина, альдостерона и антидиуретического гормона. Эти изменения способствуют задержке натрия и воды, следствием чего являются олигурия и низкая концентрация натрия в моче. Поэтому натрий и вода поступают в ткани, содействуя этим увеличению отеков.

Гипоальбуминемия способствует увеличению образования липопротеинов. Общий уровень в плазме липидов, холестерина и фосфолипидов повышен постоянно, при этом их уровень пропорционален гипоальбуминемии.

4. Клиника Клинические симптомы, течение. Больных беспокоят общая слабость, тошнота, рвота, отеки, малое количество выделяемой за сутки мочи, жажда, сухость во рту. При прогрессировании болезни отеки значительно выражены в области лица, стоп, голеней, в дальнейшем – в области туловища, живота, анасарка асцит, гидроперикард, гидроторакс; кожа сухая, ногти и волосы ломкие, тусклые. Затем наступает увеличение печени, увеличение левой границы сердца, негромкий систолический шум на верхушке сердца, артериальное давление повышено или нормально. По характеру течения выделяют три варианта нефротического синдрома. Эпизодический, возникающий, как правило, в начале основного заболевания, характеризуется нестойкостью клинических проявлений; персистирующий существует 5-8 и более лет, несмотря на активную терапию, функция почек может долго оставаться сохраненной, однако в дальнейшем (через 8-10 лет) формируется хроническая почечная недостаточность; прогрессирующий характеризуется выраженностью симптомов и переходом в течение 1-3 лет в хроническую почечную недостаточность.

5. Лечение Лечение больных нефротическим синдромом заключается в диетотерапии – ограничение потребления натрия, потребления животного белка до 100 г в сутки. Режим стационарный, без соблюдения строго постельного режима, лечебная физкультура для предупреждения тромбоза вен конечностей. Обязательная санация очагов латентной инфекции. Из лекарственных средств применяют:

– кортикостероиды: преднизолон по 0,8-1 мг на 1 кг в течение 4-6 недель; в случае отсутствия полного эффекта – постепенное снижение до 15 мг в сутки и продолжение лечения на 1-2 месяца;

– цитостатики: азатиоприн – 2-4 мг/кг или лейкеран – 0,3-0,4 мг/кг до 6-8 месяцев;

– антикоагулянты: гепарин – 20 000-50 000 ЕД в сутки;

– противовоспалительные препараты: индометацин – 150-200 мг/сутки, бруфен – 800-1200 мг в сутки;

– мочегонные: салуретики – одни или в сочетании с внутривенными инфузиями альбумина, фуросемид, верошпирон.

Прогноз. При своевременном и адекватном лечении основного заболевания может быть благоприятным.

Источник

Скачать бесплатно историю болезни по терапии, нефрологии:

«Острый гломерулонефрит, с нефритическим синдромом, период начальных проявлений.»

Паспортные данные

1. Фамилия, имя, отчество больной: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Пол: Женский

3. Возраст: 12 лет

1. Учится в школе № xxx в 6-ом классе

5. Домашний адрес: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Телефон: xxxxxxxxx

6. Родители: Отец: xxxxxxxxxxxxxxxxx МАЗ- мастер цеха

Мать: xxxxxxxxxxxxx детсад № xxx, воспитатель

7. Кем направлен в стационар, когда: xx поликлиника, 15.02.1997

8. Время поступления: 15.02.1997 1015

9. Направительный диагноз: острый гломерулонефрит

10. Диагноз при поступлении: острый гломерулонефрит

11. Клинический диагноз: Острый гломерулонефрит, с нефритическим синдромом, период начальных проявлений, ПН0

12. Окончательный диагноз: острый гломерулонефрит, с нефритическим синдромом, период начальных проявлений, ПН0

13. Исход заболевания: выздоровление

Жалобы при поступлении

Беспокоит боль в области поясницы, отеки нижней части лица, повышенная температура, слабость, утомляемость, потливость, головокружение.

История настоящего заболевания

Считает себя больной 3 дня. Предшествовало заболеванию общее охлаждение и ангина 10 дней назад. Первые признаки заболевания были в виде тянущих постоянных болей в поясничной области. Температура повышалась до 37,7о. Родители обратились в поликлинику по месту жительства, участковый врач направила на стационарное лечение. Доставлена родителями в приемное отделение 4-й детской больницы. В приемный покой поступила 15.02.1997 1015

История жизни

Родилась в 1985 году в г. Минске от второй беременности. Первая беременность закончилась родами. Беременность и роды протекали без осложнений. Родилась доношенной, вес 3,5 кг. Ребенок закричал сразу. К груди приложили через 1 час после рождения. Пупочная рана зажила на 5 сутки без осложнений. Вес восстановился к 10-ому дню. Из роддома выписана на 7 сутки. Находилась на естественном вскармливании до 2 месяца жизни, потом переведена на искусственное. В настоящее время питание нерегулярное, 3-4 раза в сутки с преобладанием мучной пищи. Аппетит хороший.

Росла и развивалась соответственно возрасту. От сверстников в психическом и физическом развитии не отставала. Поведение ребенка в школе и дома спокойное. Сон без особенностей. Туберкулез и гепатит отрицается. Из перенесенных заболеваний отмечает частые ОРВИ и ангины, корь в 1989 году- лечение без госпитализации. Травм и операций в прошлом не было. Профилактические прививки проводились в соответствии с календарем профилактических прививок, медицинских отводов не было, реакций и осложнений после прививок не наблюдалось. Проведенные туберкулиновые пробы отрицательные.

Возраст матери во время рождения 2 ребенка -26 лет, отца- 27 лет. Образование у обоих – высшее. Отец xxxxxxxxxxxxxxxxxx работает на МАЗе мастером цеха, мать xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -детсад № 263, воспитатель

Детей в семье 2-ое. Родители и брат здоровы.

Материально-бытовые условия.

Живут в отдельной 2-ух комнатной квартире со всеми коммунальными удобствами. Микроклимат удовлетворительный: в комнатах сухо, умеренно тепло, проветривание- 3 раза в сутки. Отопление централизованное. Ребенок имеет отдельную кровать, смена постельного белья 1 раз в неделю. Принятие ванны 1 раз в 2 дня со сменой нательного белья. Игрушки соответствуют возрасту. Одевается по сезону. Психологический климат в семье хороший, конфликты родителей с детьми и между детьми редки. Ребенок посещает школу № 106 6-ой класс. Девочка спокойная, достаточно общительная, в контакт вступает легко. По всем предметам общеобразовательной школы успевает. Любимые предметы: русская литература и история. Стабильного режима дня нет. Подъем около 7 часов утра.

7.00-7.30- утренняя зарядка, завтрак.

8.00-13.00- занятия в школе.

13.00-14.30- дорога домой, обед.

14.30-16.00- свободное время, прогулка на свежем воздухе.

16.00-19.00- выполнение домашних заданий.

19.00-19.30- ужин.

19.30-22.00- помощь по дому, просмотр телепередач.

22.00- отход ко сну

Нагрузка в школе 5-6 уроков в день. Дополнительно в спортивных секциях и кружках художественной самодеятельности не занимается.

Аллергологический анамнез.

Аллергических заболеваний у родителей и ближайших родственников нет.

Родители аллергических реакций у ребенка не отмечают.

Гемотрансфузионный анамнез.

Переливания крови в прошлом не было.

Наследственный анамнез.

Заболеваний, передаваемых по наследству, у родителей и ближайших родственников не отмечается.

Общее заключение по анамнезу.

На основании жалоб (боль в области поясницы, отеки нижней части лица, повышенная температура, слабость, утомляемость, потливость, головокружение), анамнеза заболевания (10 дней назад- ангина, общее охлаждение 3 дня назад, после которого отметила ухудшение самочувствия ), анамнеза жизни (в прошлом частые ангины, нефрологический симптоматики никогда не замечалось) можно предположить:

– поражение мочевыделительной системы;

– течение заболевания острое.

Способствовало развитию данного заболевания отсутствие физических нагрузок, закаливания,

недостаточно качественное лечение простудных заболеваний и ангин.

Объективные данные.

Общее состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение в постели свободное. Кожные покровы чистые.

Физическое развитие: рост- 153см., вес- 42кг., развита пропорционально.

По центильным таблицам:

рост 25-75 центилей

масса тела 25-75 центилей

ОГ 10-25 центилей

ОГК 25-75 центилей

Вывод: развитие среднее гармоничное.

Кожа: кожные покровы бледные, высыпаний, шелушений и др. патологических изменений кожных покровов не выявлено. Видимые слизистые бледно-розовые. Тургор тканей удовлетворительный, эластичность в норме. Подкожно-жировой слой развит умеренно, толщина кожной складки 1,5см. Отмечаются отеки под глазами, пастозность нижних конечностей. Изменений волос, ногтей нет.

Региональные лимфатические узлы: пальпируются подчелюстные узлы, размером 5-6мм, единичные, безболезненные, не спаянные с окружающими тканями, подвижные. Лимфатические узлы других групп не пальпируются.

Костная и мышечная система: мышцы развиты умеренно при пальпации безболезненны, тонус удовлетворительный. Снижения мышечной силы не отмечено. Деформаций черепа нет. Количество зубов соответствует возрасту. Деформаций скелета не выявлено. Суставы обычной формы, припухлости, покраснения кожных покровов над ними нет, при пальпации безболезненны. Объем активных и пассивных движений в суставах достаточный.

Органы дыхания

Грудная клетка нормостенического типа, симметричная. Дыхание свободное, смешанного типа с частотой 18 в минуту. Выделений из носа нет. Голос чистый. Перкуторно : выслушивается легочной звук. Аускультативно: везикулярное дыхание.

Границы легких:

линия

справа слева

l. parasternalis YI ребро —–

l. mediaclavicularis YI межреб. —–

l. axilaris ventralis YII ребро YII ребро

l. axilaris media YIII ребро YIII ребро

l. axilaris dorsalis IX ребро IX ребро

l. scapularis X ребро X ребро

l. paravertebralis XI ребро XI ребро

Подвижность нижних границ справа и слева по l. mediaclavicularis 4 см.

Ширина полей Кренига с обеих сторон 5 см. Голосовое дрожание- симметрично.

Графическое изображение характера дыхания

Сердечно- сосудистая система

Верхушечный толчок определяется в Y межреберье: площадь 2 см., ограниченный, низкий, резистентный. Граница относительной тупости сердца: слева – в Y межреберье на один сантиметр кнутри от l.mediаclavicularis, в III межреберье по окологрудинной линии; справа – в IY межреберье отстоит на один сантиметр от края грудины, в III межреберье по краю грудины; сверху – в III межреберье. Сосудистый пучок – 5 см. Границы абсолютной тупости сердца: справа – по левому краю грудины; слева – на 1 см. кнутри от границы относительной тупости сердца; сверху – на IY ребре. Аускультативно: тоны сердца приглушенные, чистые. АД:13075 мм.рт.ст. Пульс ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения, симметричный. ЧСС: 72удара в минуту.

Органы пищеварения.

Слизистые полости рта без патологических изменений, язык влажный, чистый. Небные миндалин не гиперемированы. Глотание свободное, безболезненное. Живот правильной конфигурации, симметричный, мягкий, при пальпации безболезненный. Образований в передней бровной стенке определяемых пальпаторно нет. Живот участвует в акте дыхания равномерно. Нижняя граница желудка определяется на уровне пупка. Выпячиваний в эпигастрии, области пупка, паховых областях нет. Перкуссия живота: тупость. Симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. Аускультация: перистальтика кишечника прослушивается. Селезенка не пальпируется; перкуторно определяется на уровне IX-XI ребра по l. axilaris media – длина 7 см., ширина 5 см.

Границы печени по Курлову :

l. medioclavicularis dextra -9см.

l. mediana anterior -8см.

левая реберная дуга -7см.

Печень из под реберной дуги не выходит. Край печени гладкий, плотно- эластичный, безболезненный.

Мочеполовая система

Мочеиспускание: 3-4 раза в сутки, безболезненно. Моча цвета мясных помоев. Диурез-1,5литра в сутки. Поясничная область болезненна, почки не пальпируются. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. Мочевой пузырь перкуторно и пальпаторно над лоном не определяется.

Железы внутренней секреции

Щитовидная железа не увеличена.

Нервная система

Сознание ясное, ориентировка в месте, времени, пространстве, собственной личности не нарушена. В контакт вступает легко. Настроение больной оптимистичное. Память и интеллект не нарушены. Расстройств речи и сна не наблюдается. Сон 9 часов в сутки. Дермографизм красный ограниченный. Зрачок ОD=ОS, реакция на свет сохранена. Движение глазных яблок в полном объеме. Сухожильные рефлексы одинаковы с обеих сторон. Патологических рефлексов не наблюдается.

Лабораторные исследования

Общий анализ крови дата проведения: 16.02.1997

Эритроциты

3.4 * 1012

Лейкоциты 8.5 * 109

эозинофилы 4%

палочкоядерные 4%

сегментоядерные 70%

моноциты 3%

лимфоциты 24%

ретикулоциты 3%

тромбоциты 277 * 103

Hb 130 гл

СОЭ 4 ммч

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: без патологии

Анализ крови биохимический от 16.02.1997:

биллирубин общий — 16,8 мкмоль/л

мочевина — 4,4 ммоль/л

креатинин — 76 мкмоль/л

глюкоза — 4,3 ммоль/л

кальций — 2,2 ммоль/л

хлор — 101 ммоль/л

общий белок — 59 г/л

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: без патологии

Анализ мочи от 16.02.1997года:

плотность – 1010

реакция – кислая

цвет – мясных помоев

белок – 1,65 0/00

сахара – нет

эпителий – 1-2

лейкоциты – 5-6 в поле зрения

эритроциты в большом количестве

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: протеинурия, эритроцитурия

Бактериальное исследование мочи от 16.02.1997года – 10 000 бактерий в 1 мл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: без патологии

Анализ мочи по Зимницкому от 17.02.1997года:

порция

количество (мл) удельный вес

1 50 1019

2 100 1025

3 120 1008

4 100 1018

5 70 1012

6 20 1018

7 50 1012

8 30 1010

дневной диурез = 370мл

ночной диурез = 170 мл

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: олигурия

Проба Реберга от 18.02.1997года:

диурез — 1,53 мл/мин

клиренс — 136 мл/мин

реабсорбция — 98,8%

креатинин крови — 74 мкмоль/л

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: без патологии

ЭКГ от 17.02.1997 года — горизонтальное положение оси сердца, синусовая брадикардия.

УЗИ внутренних органов от 21.02.1997 года – Поджелудочная железа, печень и селезенка – в норме. Правая почка- 86 * 35 мм, лоханка 10 мм; левая почка- 86 * 36 мм. Эхогенность коркового слоя повышена.

Консультации узких специалистов.

Осмотр окулиста от 19.02.1997 года — Реакция зрачков на свет сохранена. Зрачковый рефлекс розовый с обеих сторон. На глазном дне: диск зрительного нерва желто- розовый, контуры четкие. Сосуды нормального калибра.

Обоснование диагноза

На основании жалоб (боль в области поясницы, отеки нижней части лица, повышенная температура, слабость, утомляемость, потливость, головокружение), анамнеза заболевания (10 дней назад- ангина, общее охлаждение 3 дня назад, после которого отметила ухудшение самочувствия ), анамнеза жизни (в прошлом частые ангины, данных объективного (болезненность поясничной области, симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон), лабораторно- инструментального (Анализ мочи от 16.02.1997года: цвет – мясных помоев, белок – 1,65 0/00 , эритроциты в большом количестве; УЗИ внутренних органов от 21.02.1997 года – Правая почка- 86 * 35 мм, лоханка- 10 мм; левая почка- 86 * 36 мм. Эхогенность коркового слоя повышена )обследований можно выставить клинический диагноз: острый гломерулонефрит.

Температурный лист.

Дневник

Число, месяц

содержание дневника

17.02.1997 Жалобы на боли в поясничной области.

Объективно: Состояние больной удовлетворительное. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. Кожа и видимые слизистые бледные, чистые. Границы печени в норме. Дыхание везикулярное, ЧД-18. Тоны сердца ритмичные, приглушенные ЧСС-75,AD-110/80mm.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Стул оформленный, 1 раз в сутки. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Эпикриз

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 12 лет, проживающая по адресу: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, поступила в 4-ую детскую городскую клиническую больницу г. Минска 15. 02. 97. Время поступления: 15.02.1997 1015 с жалобами на боль в области поясницы, отеки нижней части лица, повышенная температура, слабость, утомляемость, потливость, головокружение.

Клинический диагноз: острый гломерулонефрит, с нефритическим синдромом, период начальных проявлений, ПН0

Проведены следующие лабораторные анализы: ОАК 16.02.97.: эритроциты

3.4 * 1012, лейкоциты 8.5 * 109, Hb130 гл, СОЭ 4 ммч. Анализ крови биохимический от 16.02.1997: биллирубин общий — 16,8 мкмоль/л, мочевина — 4,4 ммоль/л, креатинин — 76 мкмоль/л, глюкоза — 4,3 ммоль/л, кальций — 2,2 ммоль/л, хлор — 101 ммоль/л, общий белок — 59 г/л. Анализ мочи от 16.02.1997года: плотность – 1010, реакция – кислая, цвет – мясных помоев, белок – 1,65 0/00 , сахара – нет, эпителий – 1-2, лейкоциты – 5-6 в поле зрения, эритроциты в большом количестве. Анализ мочи по Зимницкому от 17.02.1997года: без патологии.

Проведены следующие инструментальные обследования: ЭКГ от 17.02.1997 года — горизонтальное положение оси сердца, синусовая брадикардия.

УЗИ внутренних органов от 21.02.1997 года – Поджелудочная железа, печень и селезенка – в норме. Правая почка- 86 * 35 мм, лоханка 10 мм; левая почка- 86 * 36 мм. Эхогенность коркового слоя повышена.

На момент курации продолжает лечение.

Источник