Острый гематогенный остеомиелит код мкб

Рубрика МКБ-10: M86.0

МКБ-10 / M00-M99 КЛАСС XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани / M80-M94 Остеопатии и хондропатии / M86-M90 Другие остеопатии / M86 Остеомиелит

Определение и общие сведения[править]

Остеомиелит (osteomyelitis) – инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением костной ткани с вовлечением в патологический процесс костного мозга, компактной части кости, надкостницы и нередко окружающих мягких тканей.

Классификация остеомиелита

I. По этиологии:

1) неспецифический остеомиелит;

2) специфический остеомиелит.

II. В зависимости от пути инфицирования:

1) гематогенный;

2) негематогенный:

а) травматический;

б) огнестрельный;

в) контактный;

г) операционный.

III. По клиническому течению:

1) гематогенный:

а) острый (токсическая, септикопиемическая, местная формы);

б) первично-хронический;

в) вторичный хронический;

2) негематогенный:

а) острый,

б) хронический.

Этиология и патогенез[править]

Остеомиелит – заболевание полиэтиологическое, вызывается различными неспецифическими возбудителями гнойной инфекции, среди которых чаще встречаются стафилококки, реже – стрептококки, пневмококки, энтеробактерии и др., а в 10-15% случаев – микробные ассоциации. Возбудителями могут быть и специфические микроорганизмы (туберкулёзная палочка, палочка брюшного тифа, бледная спирохета), а также грибы (актиномицеты).

Из очагов инфекции, имеющихся в организме, микробы заносятся током крови в костный мозг, где оседают и при определённых условиях вызывают воспаление.

Острый гематогенный остеомиелит чаще встречается у мальчиков в подростковом возрасте. Воспалительный процесс обычно локализуется в длинных трубчатых костях (голень, бедро, плечо).

К факторам, влияющим на развитие остеомиелита, относятся:

1) особенности кровоснабжения костей у детей, у которых диафизы костей имеют магистральный тип кровоснабжения, а для эпифизов и метафизов характерна петлистая сеть мелких сосудов и капилляров, что способствует оседанию в них микроорганизмов (эмболическая теория Боброва- Лексера);

2) в развитии остеомиелита важную роль играют биологические и иммунологические особенности организма: бактериемия и занос микробов в сосуды костного мозга приводят к развитию воспалительного процесса лишь при определённой реакции организма, обусловленной состоянием сенсибилизации, ранее возникшей под воздействием различных факторов – таких, как асептическое воспаление, инфекционные заболевания, воздействие продуктов распада белков в организме и других антигенов (аллергическая теория С.М. Дерижанова);

3) предрасполагающие моменты, к которым относятся травма кости, снижение общей сопротивляемости организма, обусловленное переутомлением, инфекционным заболеванием, гиповитаминозом и др.

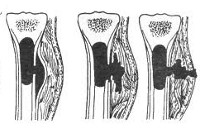

Воспалительный процесс при гематогенном остеомиелите начинается в костном мозге в виде его гиперемии и отёка (как проявление серозного воспаления). В последующем развивается гнойная инфильтрация с появлением флегмоны. В этот период возможны тромбоз сосудов и образование некроза кости. По каналам остеона (гаверсовым каналам) гнойно-воспалительный процесс распространяется кнаружи, проходит через слой кости и вовлекает в воспаление надкостницу (периостит). Скопление гноя под надкостницей отслаивает её с образованием поднадкостничного абсцесса. При разрушении надкостницы воспалительный процесс распространяется кнаружи, захватывая окружающие кость ткани с образованием параоссальной флегмоны. Последующее вовлечение в процесс кожи и подкожной клетчатки приводит к самопроизвольному вскрытию флегмоны и образованию гнойного свища. Тромбоз кровеносных сосудов, питающих кость в зоне её компактного слоя, а также воспаление кости (остит) вызывают её некроз и секвестрацию (отторжение). Секвестры могут быть кортикальными, тотальными, центральными. Происходящие одновременно процессы пролиферации кости приводят к развитию периостальных наслоений, иногда с окостенением (оссификацией). Развитие грануляционной ткани в процессе оссификации способствует образованию секвестральной коробки, окружающей секвестр. Образование секвестра и секвестральной коробки, наличие свищей характеризуют переход воспаления в хроническую форму (вторичный хронический гематогенный остеомиелит). Описанные изменения в кости проявляются в разные сроки развития воспаления: периостит развивается через 1,5-3 нед, секвестры – через 1-2 мес. Первые рентгенологические признаки острого остеомиелита появляются с развитием периостальной реакции (в среднем через 2 нед).

Клинические проявления[править]

В зависимости от тяжести заболевания, скорости развития патологического процесса, распространённости его и других клинических факторов различают три формы острого гематогенного остеомиелита: токсическую, септикопиемическую и местную.

Токсическая форма, которую нередко обозначают как молниеносную, характеризуется преобладанием резко выраженной септической интоксикации, возникающей с первых же часов заболевания, очень быстро прогрессирующей и приводящей к летальным исходам в первые несколько суток. При этом локальные патологические изменения в костях и окружающих мягких тканях ещё не успевают развиться.

Септикопиемическая форма, которая обозначается как тяжёлая, характеризуется появлением в очень короткие сроки от начала заболевания нескольких гнойно-деструктивных очагов одновременно в нескольких костях. Нередко почти в это же время обнаруживают абсцессы и в таких паренхиматозных органах, как лёгкие, печень, почки. Всё это обусловливает очень тяжёлое течение заболевания, нередко приводящее к летальному исходу. Очень часто определяемая при этом бактериемия обусловливает появление новых остеомиелитических очагов.

Местная форма острого гематогенного остеомиелита по сравнению с двумя предыдущими протекает клинически легче: явления гнойной интоксикации выражены слабее, обычно выявляется один гнойно-деструктивный очаг в кости. Местные воспалительные изменения преобладают над общими проявлениями инфекционного заболевания и интоксикации. Эта форма остеомиелита часто переходит в хроническую стадию.

Токсическая (молниеносная) форма встречается очень редко, у преобладающего большинства больных наблюдается местная форма гематогенного остеомиелита.

При местной форме по мере развития заболевания происходят следующие (местные) изменения: гнойный экссудат распространяется по двум направлениям – костномозговому каналу в диафизарную часть кости и через канал остеона (гаверсов канал) на поверхность кости. Возникает воспаление надкостницы, под которой нередко скапливается гной, вызывая её отслойку. Гнойное воспаление переходит на окружающие кость мягкие ткани, образуются флегмоны, а затем открываются наружные свищи. Нередко параоссальные флегмоны сопровождаются глубокими и распространёнными гнойными затёками, открывающимися отдалёнными от остеомиелитического очага гнойными свищами. Это особенно характерно для остеомиелита таза, позвоночника и бедра.

В связи с гнойным воспалением костного мозга, вовлечением в процесс компактной части кости, отслойкой надкостницы нарушается кровоснабжение костной ткани, что приводит к некрозу кости и образованию секвестров. Выраженность интоксикации у больных зависит от величины первичного остеомиелитического очага, вовлечения в гнойное воспаление мягких тканей, быстроты открытия гнойного свища или вскрытия хирургическим путём параоссальной флегмоны.

Клиническая картина

Больной острым гематогенным остеомиелитом жалуется на внезапно появившуюся резкую боль в кости, часто в области одного из крупных суставов. Боль распирающего, рвущего характера; интенсивность её столь велика, что больные кричат, не спят, малейшее движение поражённой

конечностью усиливает боль. Больные жалуются на недомогание, головную боль, повышение температуры тела, озноб, потерю аппетита.

Острый гематогенный остеомиелит поражает в основном детей и подростков, мальчиков в 3-5 раз чаще, чем девочек. Заболевание начинается внезапно, но иногда больные за 1-2 дня отмечают небольшое недомогание.

Острый гематогенный остеомиелит: Диагностика[править]

При осмотре больного устанавливают признаки общей гнойной интоксикации: вялость, адинамию, заторможённость, липкий пот, бледность кожи, учащённое дыхание, тахикардию – до 110-120 в минуту. Тоны сердца становятся глуше, появляется систолический шум. Нередко увеличиваются селезёнка и печень, появляются рвота, парез кишечника, боль в области почек (положительный симптом Пастернацкого).

В первые сутки заболевания при осмотре больного обращают внимание на вынужденное (полусогнутое) положение поражённой конечности. Как активные, так и пассивные движения в ближайшем к очагу суставе резко ограничены из-за усиливающейся боли.

Для установления очага остеомиелита необходимо осторожное поколачивание над костью. Поколачивание в области пяточной кости выявляет болевой синдром по оси конечности. Появление резкой боли в одном из метаэпифизов указывает на локализацию острого гнойного воспаления в кости. В более поздние сроки кожные покровы над поражённой частью конечности становятся напряжёнными, инфильтрированными, а затем гиперемированными. При пальпации определяются инфильтрация мягких тканей, болезненность и местная гипертермия. При сравнительном измерении конечностей в симметричных областях определяется увеличение окружности поражённой конечности, обусловленное нарастающим отёком.

Трудность в диагностике возникает до развития воспаления в мягких тканях. В этих случаях показана диагностическая пункция кости (остеоперфорация) специальной иглой в области соответствующего метафиза. Если при аспирации в шприце появляется жидкий гной или мутная сукровица с фибринозными хлопьями, это свидетельствует об остеомиелите. При обнаружении неизменённой крови следует отвергнуть диагноз остеомиелита, но продолжать динамическое наблюдение за больным. При пункции костномозгового канала у больных острым остеомиелитом, кроме того, обнаруживают повышение внутрикостного давления до 300-400 мм вод.ст. (норма – 50 мм вод.ст.).

Для острого гематогенного остеомиелита характерен лейкоцитоз до 20,0-109/л с увеличением количества нейтрофилов, СОЭ всегда повышена. Отмечают умеренное снижение содержания гемоглобина. Одновременно развивается диспротеинемия – уменьшение альбуминовой фракции белков сыворотки крови, возрастание уровня α1- и α2-глобулинов. Наблюдаются изменения в моче: белок, лейкоциты, цилиндры. При септикопиемической форме остеомиелита нередко определяется бактериурия.

Достоверные рентгенологические признаки остеомиелита обычно появляются не ранее чем через 10-14 дней от начала заболевания. С этого момента удаётся установить утолщение надкостницы, «размывание» архитектоники костной структуры с последующим образованием полости в кости. Наиболее ранним, но непостоянным рентгенологическим признаком острого остеомиелита является уплотнение тени мягких тканей, прилегающих к поражённой части кости.

Для ранней диагностики острого остеомиелита можно использовать радионуклидный метод и тепловидение. При сцинтиграфии в поражённой части кости обнаруживают гиперфиксацию радиофармацевтического препарата уже в первые 2-3 сут от начала заболевания. Данные, полученные при использовании тепловизора, тоже в ранние сроки позволяют установить воспалительный процесс в кости и окружающих мягких тканях.

Дифференциальный диагноз[править]

Острый гематогенный остеомиелит в ряде случаев приходится дифференцировать с ревматизмом, последствиями травмы, туберкулёзом кости и др.

Острый гематогенный остеомиелит: Лечение[править]

Терапия острого гематогенного остеомиелита комплексная, сочетающая хирургические и консервативные методы. При наличии параоссальной флегмоны необходимы её вскрытие с рассечением надкостницы на всём протяжении поражения и трепанация кости. Операцию заканчивают дренированием раны. Необходима хорошая иммобилизация конечности.

Оптимальным хирургическим методом считают раннее декомпрессивное дренирование кости путём нанесения нескольких фрезевых отверстий в области остеомиелитического очага после рассечения мягких тканей. Через перфорационные каналы вводят дренажи во внутрикостный гнойник и осуществляют его активную санацию. Для этого используют вакуумирование или (чаще) длительное промывное дренирование растворами антисептических препаратов (хлоргексидина, гидроксиметилхиноксилиндиоксида, гипохлорита натрия и др.), которое продолжают не менее 7-10 сут и прекращают при ликвидации нагноительного процесса и улучшении общего состояния больного.

Консервативные лечебные методы включают антибиотикотерапию, иммунотерапию, дезинтоксикационные мероприятия, коррекцию обменных процессов и др. Антибиотикотерапию целесообразно проводить остеотропными антибиотиками (линкомицином, фузидовой кислотой, гентамицином и др.). Наиболее эффективны внутрикостный и регионарный (внутриартериальный и внутривенный) пути их введения.

Иммунотерапия включает в первую очередь лечение препаратами пассивной иммунизации (гипериммунной антистафилококковой плазмой, стафилококковым γ-глобулином) в сочетании с применением стафилококкового анатоксина, бактериофага, препаратов неспецифической иммунотерапии и десенсибилизирующих средств.

Длительная инфузионная терапия включает (в зависимости от целей) применение различных препаратов: Повидон + Натрия хлорид + Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия гидрокарбонат, декстрана [ср. мол. масса 30 000-40 000], белковых кровезамещающих жидкостей, переливания препаратов крови, альбумина, протеина, плазмы и др.

Успех при лечении острого гематогенного остеомиелита в значительной степени зависит от ранних сроков декомпрессивного дренирования костномозгового канала с активной санацией остеомиелитического очага.

Профилактика[править]

Прочее[править]

Источники (ссылки)[править]

Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html

Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]

Действующие вещества[править]

Источник

Гематогенный остеомиелит – это гнойное воспаление кости, возникающее в результате заноса микробов с током крови из гнойничков на коже, гнойных ран и воспалительных очагов в различных органах. В первые сутки преобладают симптомы общей интоксикации: высокая температура, тошнота, рвота, ознобы, слабость и головная боль. Затем возникают интенсивные боли и значительный отек конечности. В последующем гной проникает в мягкие ткани, образуя флегмону, и может прорываться через кожу с формированием свищей. Диагноз выставляется на основании симптомов и данных лабораторных исследований. Рентгенография информативна только с третьей недели болезни. Лечение – антибиотикотерапия, дезинтоксикационная терапия, вскрытие и дренирование гнойников.

Общие сведения

Гематогенный остеомиелит (от лат. haematogenus происходящий из крови, osteon кость + myelos костный мозг + itis воспаление) – гнойный процесс в костной ткани, возникший в результате заноса инфекции через кровь. Этот вид остеомиелита является тяжелым заболеванием, поражающим преимущественно детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет. Могут страдать и дети младшей возрастной группы. У мальчиков встречается втрое чаще, чем у девочек. Взрослые заболевают очень редко. Начинается остро, но в последующем иногда переходит в хроническую форму и может тянуться в течение многих лет – этим обусловлено наличие определенного количества взрослых пациентов, страдающих гематогенным остеомиелитом. Гнойное воспаление может развиться в любой кости, но чаще поражаются длинные трубчатые кости (плечевая, бедренная, большеберцовая). Лечение гематогенного остеомиелита осуществляют травматологи-ортопеды.

Гематогенный остеомиелит

Причины

Чаще всего возбудителем болезни становится золотистый стафилококк. Реже гематогенный остеомиелит вызывается пневмококком, стрептококком и кишечной палочкой. Началу заболевания предшествует бактериемия (наличие микробов в крови), которая может возникать из-за наличия крупных гнойных процессов, так и вследствие небольших очагов инфекции (фурункулы, нагноившиеся ссадины, гнойники в миндалинах при ангине, гной при остром отите). При этом специалисты в области травматологии отмечают, что остеомиелит может развиваться как на фоне существующей инфекции, так и спустя много месяцев или даже лет.

Предрасположенность детей к гематогенному остеомиелиту объясняется особенностями строения костей в детском возрасте. У детей метафиз имеет очень широкую разветвленную сеть сосудов с замедленным кровотоком, что обусловлено необходимостью поставлять большое количество питательных веществ в зону роста кости. Сосуды метафиза не сообщаются с сосудами эпифизарного хряща, поэтому многие артериолы слепо заканчиваются на границе метафиза и эпифиза, что создает благоприятные условия для задержки патогенных микроорганизмов. Попадая в эту зону, микробы создают очаги дремлющей инфекции, которая может активизироваться при ослаблении организма или незначительной травме.

Примерно в половине случаев гематогенный остеомиелит возникает после небольшой травмы (ушиба) при которой, по предположениям исследователей, ранее занесенные гноеродные микроорганизмы высвобождаются из «дремлющего очага» и начинают размножаться. В результате их жизнедеятельности формируется гнойный очаг в кости и возникают явления общей интоксикации. Факторами, снижающими сопротивляемость организма и способствующими активизации микробов, являются детские инфекционные заболевания, грипп и общее переохлаждение.

Патогенез

Вначале в толще костного мозга метафизарной зоны формируется небольшой гнойник. Поскольку устойчивость эпифизарного хряща к нагноению достаточно высока, гной распространяется в сторону диафиза, разрушая костный мозг и тем самым лишая кость питания изнутри. Через гаверсовы каналы гной проникает под надкостницу и отслаивает ее от кости, так кость лишается питания снаружи. Оставшаяся без питательных веществ кость разрушается, образуется участок остеонекроза.

Токсины из очага инфекции поступают в окружающие ткани и активно всасываются в кровь, что обуславливает развитие бурной интоксикации. А высокое давление гноя в полости, ограниченной костномозговым каналом, вызывает резкие, очень интенсивные боли. В последующем гной расплавляет надкостницу и проникает в мягкие ткани, вследствие чего формируется межмышечная флегмона. При прорыве флегмоны наружу образуется свищ на коже.

Симптомы гематогенного остеомиелита

Септико-пиемическая форма заболевания сопровождается выраженной интоксикацией и быстрым развитием местных изменений. Болезнь начинается с повышения температуры до 39-40 градусов. Состояние пациента тяжелое, характерны ознобы, повторная рвота и головные боли. Возможен бред и потеря сознания. Иногда выявляется гемолитическая желтуха. На вторые сутки появляются очень интенсивные, четко локализованные боли и быстро нарастающий отек мягких тканей. Конечность находится в вынужденном положении, движения невозможны из-за боли. Кожа над пораженной областью напряжена, отмечается местная гиперемия и гипертермия.

Гематогенный остеомиелит часто сочетается с артритом близлежащих суставов. По анализам выявляется метаболический ацидоз, гипонатриемия, гиперкальциемия и гиперкалиемия, а также циклические изменения свертывающей системы крови: вначале развивается гиперкоагуляция, в последующем – гипокоагуляция и фибринолиз. Нарушаются функции печени и почек. При развитии сепсиса формируются гнойные очаги в различных органах. Возможно множественное поражение костей, гнойный перикардит или гнойная деструктивная пневмония.

При местной форме гематогенного остеомиелита преобладает локальная симптоматика: боли, отек и гиперемия конечности. Общее состояние страдает меньше, чем при других формах, может незначительно ухудшаться, а иногда – даже оставаться удовлетворительным.

Токсическая (адинамическая) форма наблюдается достаточно редко. Характерно молниеносное развитие и очень тяжелое течение. В первые сутки возникает нарастающий токсикоз, сопровождающийся резким повышением температуры, появлением менингеальных симптомов, резким снижением артериального давления и развитием острой сердечно-сосудистой недостаточности. Наблюдаются судороги и потеря создания, сменяющиеся адинамией. Местная симптоматика на начальных стадиях слабо выражена, что существенно затрудняет постановку диагноза.

Диагностика

Диагноз гематогенный остеомиелит выставляется специалистом в сфере травматологии и ортопедии на основании клинической картины и данных лабораторных исследований, свидетельствующих об остром инфекционном процессе. При подозрении на нарушение работы внутренних органов и распространение инфекции назначаются консультации соответствующих специалистов: пульмонолога, гастроэнтеролога, нефролога. В зависимости от локализации выполняется рентгенография бедренной кости, рентгенография плечевой кости и т. д.

Рентгенологическое исследование повторяют в динамике, поскольку на начальных стадиях болезни изменения на рентгенограммах отсутствуют. Примерно спустя две недели от начала заболевания на снимках появляются признаки периостита, а несколько позже начинают выявляться признаки смазывания и разрежения губчатой кости в области метафиза. Через 2-4 месяца после появления первых симптомов на рентгенограммах обнаруживаются секвестры. Для уточнения расположения секвестров, свищевых ходов и полостей выполняется фистулография, радиотермия, МРТ кости и УЗИ пораженного сегмента.

Лечение гематогенного остеомиелита

Лечение проводится в условиях травматологического отделения. Для борьбы с инфекцией назначают внутримышечные и внутривенные инъекции полусинтетических пенициллинов, цефалоспоринов или линкомицина. В некоторых случаях раннее начало антибиотикотерапии позволяет остановить развитие воспалительного процесса и ликвидировать гнойный очаг до начала разрушения кости и образования секвестров. Одновременно проводится дезинтоксикационная терапия с использованием плазмы, кровезаменителей и кристаллоидных растворов. Назначаются препараты симптоматического действия.

Местное лечение включает в себя иммобилизацию пораженной конечности. При образовании гнойника в области метафиза или диафиза выполняют вскрытие, создавая фрезевые отверстия в кости, и осуществляют проточно-промывное дренирование. Межмышечные флегмоны широко вскрывают и дренируют. В полости гнойников, расположенных в кости и мягких тканях, вводят антибиотики. В послеоперационном периоде осуществляют антибиотикотерапию и дезинтоксикационную терапию. Иммобилизацию продолжают до полного купирования воспаления.

Источник