Посттравматическая торакалгия код мкб

Дата публикации 27 августа 2018Обновлено 19 июля 2019

Определение болезни. Причины заболевания

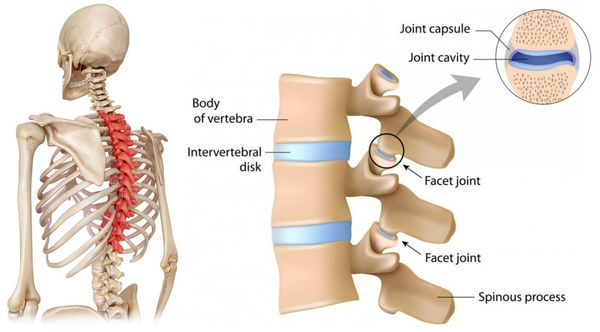

Вертеброгенная торакалгия (ВТ) — это болевой синдром, возникающий вследствие дистрофических поражений грудного отдела позвоночного столба. Обычно она обусловлена поражением рёберно-позвоночных и рёберно-поперечных суставов и их капсул.

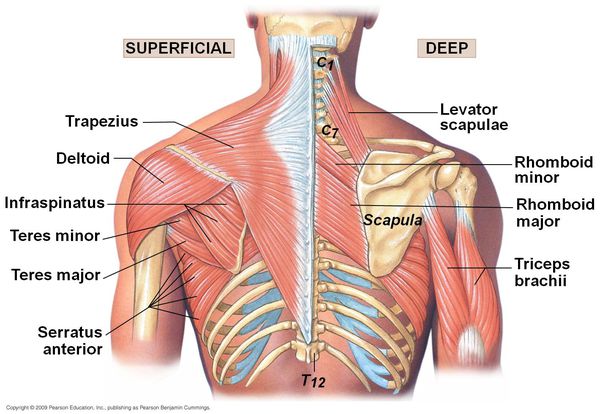

Многие авторы считают, что боль в спине возникает не только вследствие дистрофических изменений позвоночника (чаще всего остеохондроза и спондилоартроза), но и миофасциальной патологии (нарушения работы мышечного аппарата).[2][4][10][11]

Рассматривая ВТ как возникающий хронический алгический (болевой) синдром вследствие дистрофических поражений позвоночника, исследователи установили, что на развитие и течение заболевания оказывают влияние множество факторов, которые при дальнейшем прогрессировании теряют свою специфичность.[1]

Спровоцировать возникновение ВТ могут следующие факторы:

- травмы и опухоли позвоночного столба;

- протрузии (очень редко грыжи) межпозвонковых дисков;

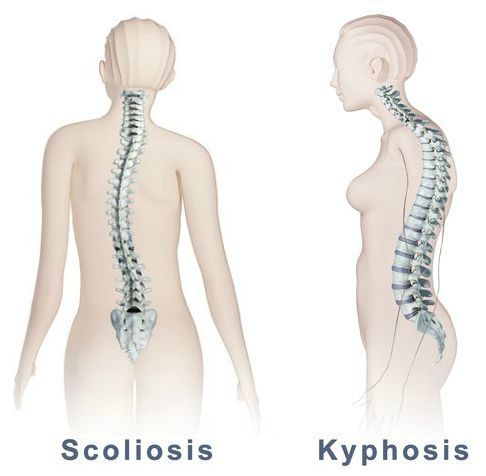

- всевозможные нарушения осанки (сколиоз, кифоз и другие);

- стато-динамические перегрузки;

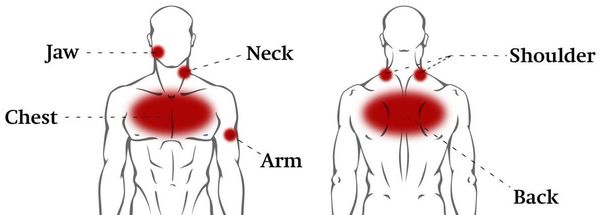

- отражённые боли при патологии внутренних органов, которые распространяются по вегетативным образованиям и проецируются в определённые зоны спины;

- психоэмоциональные перегрузки;

- метеолабильность (метеочувствительность).

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы вертеброгенной торакалгии

Для ВТ характерна глубинная мозжащая (тупая и ноющая) боль приступообразного или постоянного характера с тягостной эмоциональной окраской. Зачастую ограничены и болезненны ротационные (вращательные, круговые) движения в грудном отделе позвоночника. Боль может возникать не только при движениях, но и во время дыхания. Чаще всего она бывает односторонней, однако может распространиться и на обе части грудной клетки (опоясывающая боль). Усиливается при неумеренных физических нагрузках и переохлаждении.

Также при ВТ отмечается искривление позвоночника: уплощение или усиление кифоза, сколиоз. Тонус паравертебральных мышц более повышен на выпуклой стороне сколиоза.

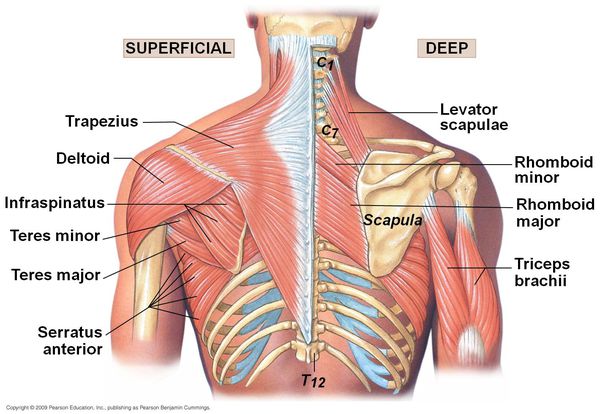

При кинестетическом исследовании выявляются болезненные участки, преимущественно в проекции трапециевидной мышцы спины, а также мышцы, поднимающей лопатку, большой и малой грудной, передней зубчатой, межрёберных и широчайшей мышцы. Болевые точки также определяются в проекции грудино-ребёрных и грудино-ключичных сочленений, грудины и мечевидного отростка.

Функциональные блокады или ограничение движения грудных ПДС (позвоночно-двигательных сегментов) практически всегда соответствуют локальной боли и сопровождаются блокадой рёбер. Блокады в ключевых зонах (цервико-торакальном и торако-люмбальном переходах) сопровождаются более массивной симптоматикой с включением сопряжённых отделов позвоночника.

Корешковые синдромы грудного остеохондроза встречаются достаточно редко и сопровождаются интенсивными жгучими опоясывающими болями.[12]

Патогенез вертеброгенной торакалгии

В основе патогенеза дистрофических заболеваний позвоночника лежат:

- декомпенсация (нарушение) в трофических системах, сопровождающаяся снижением гликозаминогликанов;

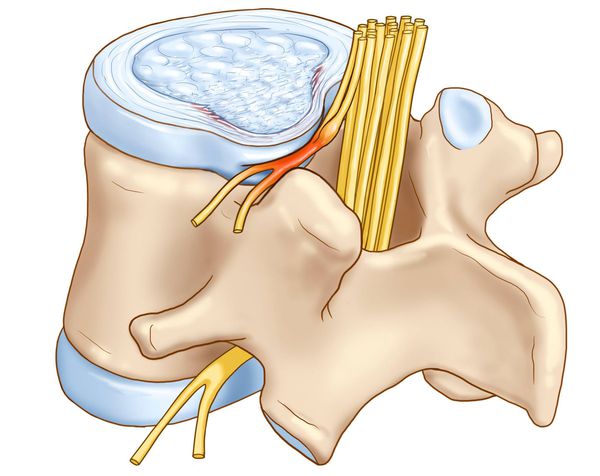

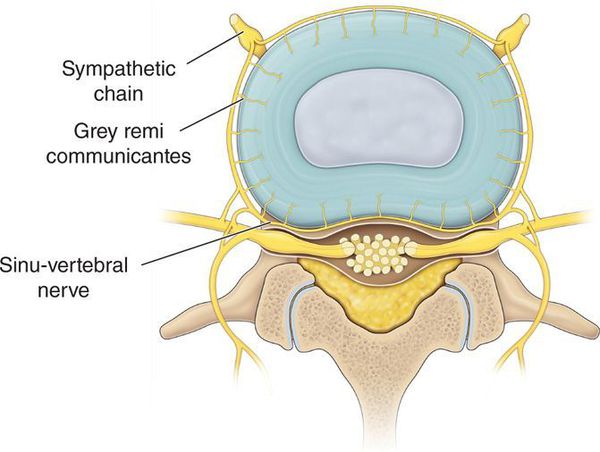

- локальные перегрузки в ПДС, приводящие к нарушению функционирования вследствие ослабления его фиксационных свойств, и ирритации (раздражение) синувертебрального нерва, иннервирующего связочный аппарат ПДС, заднюю продольную связку и капсулы дугоотростчатых суставов.

В патогенезе заболевания первично страдает межпозвонковый диск и капсулы дугоотростчатых суставов. Позже в процесс вовлекаются опорно-двигательная, нервная и мышечная системы.

Развитие выраженных клинических проявлений (манифестация) заболевания обусловлена ирритацией рецепторов синувертебрального нерва, приводящей к появлению вертебрального и экстравертебральных синдромов грудного отдела позвоночника.

Прогрессирование дистрофического процесса в межпозвонковых дисках и дугоотростчатых суставах приводит к:

- усилению декомпенсации в трофических системах;

- иммунологическим нарушениям вследствие аутосенсибилизации (повышенной чувствительности) к продуктам распада, что придает заболеванию циклический характер.

Воспалительный процесс в последующем сменяется на пролиферативный (процесс разрастания ткани), что ведёт к вовлечению в процесс окружающих тканей и нервно-сосудистых образований, способствующих проявлению неврологических синдромов дистрофического поражения позвоночника.[1][8]

Классификация и стадии развития вертеброгенной торакалгии

При болях в грудной клетке важно различать:

- локальную боль, обусловленную различными патологическими изменениями мышечно-скелетных структур;

- отражённую боль, связанную с патологией внутренних органов;

- проекционную боль, возникающую при патологии корешков спинного мозга или нерва.

Одна из последних систематизаций спондилогенных заболеваний нервной системы предложена В. Ф. Кузнецовым (2004 год)[5], в которой представлены неврологические синдромы и основные заболевания позвоночного столба. Ниже приведены выдержки из классификации, касающиеся поражений на грудном уровне.

Вертеброгенные неврологические синдромы:

- Рефлекторные болевые синдромы (без неврологического дефицита) — грудной прострел и торакалгия;

- Корешковые синдромы;

- Вертеброгенные нарушения двигательного стереотипа — мышечно-дистонические нарушения, деформации позвоночника, нарушение подвижности позвоночника;

- Грыжи межпозвонкового диска;

- Синдром спондилоартралгии;

- Стеноз позвоночного канала;

- Вертеброгенные нарушения корешкового, спинального и церебрального кровообращения;

- Вертеброгенные нейродистрофические синдромы;

- Вторичные компрессионно-ишемические невропатии;

- Вертебрально-висцеральные синдромы;

- Сочетанные вертеброгенные неврологические синдромы.

Осложнения вертеброгенной торакалгии

Рефлекторные синдромы ВТ отличаются большим разнообразием. Их определённая метамерная зависимость (связь участка тела с определённым сегментом спинного мозга или нервом) обусловлена поражением межпозвонковых дисков. Однако корешковый компрессионный синдром является весьма редким синдромом ВТ.

Учитывая, что заболевание характеризуется прогредиентным течением (то есть непрерывно-прогрессивным усилением симптомов), хронический болевой синдром весьма существенно влияет на работоспособность, появляется утомляемость, снижается внимание при выполнении работы, часто возникает раздражительность и плаксивость.

Характерно нарушение сна, в виде бессонницы и прерывистости, что вызвано относительной иммобилизацией грудного отдела позвоночника. Пациент просыпается неотдохнувшим, разбитым, что также влияет на работоспособность.

Нередко возникают боли во внутренних органах — сердце или животе. Боли носят ломящий, ноющий характер, иногда острый, могут усиливаться при поворотах и сгибании корпуса.

Хроническое течение заболевания нередко приводит к различным вегетативным нарушениям, вплоть до панических атак.

Диагностика вертеброгенной торакалгии

Определяющим фактором при обследовании пациента является установление источника патологической болевой импульсации, что важно при проведении дифференциальной диагностики и назначении патогенетического лечения при ВТ.

Дифференциальная диагностика, как правило, проводится с заболеваниями лёгких, сердца и желудочно-кишечного тракта.[6]

Исследование функциональных нарушений опорно-двигательной системы при торакалгиях должно проводиться с использованием неврологических, нейроортопедических и мануальных методик, так как применение только клинического обследования значительно облегчает диагностику, сокращая диапазон возможных диагнозов ввиду разнообразия симптомокомплексов заболевания.[9]

Нейроортопедическое обследование представляет собой комплекс методик:

- курвиметрическая диагностика;

- углометрические обследования;

- миотонометрические обследования;

- тензоальгиметрические обследования.

Для интерпретации данных комплексного нейроортопедического обследования необходим их перевод в сопоставимые единицы, что достигается при сравнении каждого исследуемого параметра с соответствующей нормой, причём их интегральный показатель отражает выраженность болезни и может применяться в качестве критерия оценки эффективности лечения.

При мануальном тестировании:

- устанавливается характер, выраженность и локализация функциональных изменений опорно-двигательного аппарата;

- выявляются патологически напряжённые или расслабленные мышцы, активные и латентные триггерные точки;

- оценивается степень ограничения движений и их болезненность в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях — сагиттальной, фронтальной и горизонтальной;

- оценивается симметричность двусторонних структур.

Затем выявленные биомеханические нарушения необходимо уточнить. Для этого проводится пальпация, исследование активных и пассивных движений, изометрические напряжения мышц, диагностика расслабленных и укороченных мышечных групп, а также суставной игры.

Рентгенологическое исследование играет ведущую роль в диагностике ВТ, позволяет:

- установить уровень и степень дистрофического поражения позвоночника;

- провести дифференциальную диагностику с другими заболеваниями позвоночника;

- выявить аномалии и индивидуальные особенности опорно-двигательного аппарата.

Функциональная спондилография, проводимая при максимальном сгибании и разгибании, позволяет выявить стабильность ПДС, степень смещения позвонков по отношению друг к другу, состояние связочного аппарата.

Наиболее информативными нейровизуализационными методами диагностики ВТ являются компьютерная и магнитно-резонансная томография (КТ и МРТ):

- КТ определяет выраженность и характер поражения позвоночного столба и спинного мозга, позволяет выявить наличие опухоли или травмы, определить наличие протрузии и пролапса дисков, их размеры и диаметр позвоночного канала.

- МРТ даёт более контрастное изображение мягкотканных образований, позволяет определить наличие и степень стеноза позвоночного канала и секвестрации (отторжения некротизированного участка), изменения в жёлтой связке, состояние межпозвоночных суставов и дисков, а также спинного мозга. Преимуществом метода является отсутствие лучевой нагрузки.

Применение КТ и МРТ позволяет адекватно планировать тактику лечения, определять показания к нейрохирургическому лечению.[7]

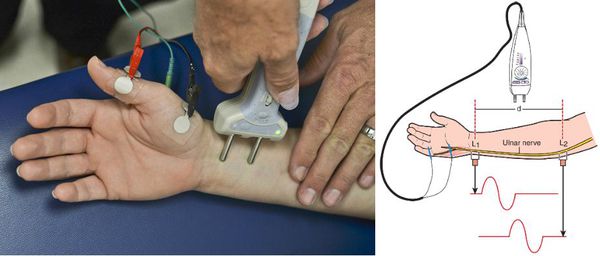

Функциональное состояние сегментарного рефлекторного аппарата и периферических нервов определяют при помощи электронейромиографии. Стимуляционная электронейромиография способствует качественной оценке скорости проведения нервных импульсов по моторным и сенсорным волокнам периферических нервов, что весьма важно в топической диагностике при компрессионно-невральных синдромах.

При дифференциальной диагностике ВТ с соматическими заболеваниями и оценки адаптационных возможностей организма больного применяются:

- велоэргометрия (исследование сердечно-сосудистой системы при возрастающей нагрузке);

- фонокардиография (диагностика тонов и шумов сердца);

- холтеровское мониторирование (запись кардиосигналов);

- ЭКГ (исследование электрической деятельности сердца);

- спирография (измерение объёма и скорости дихания);

- фиброгастроскопия (исследование состояния ЖКТ);

- сонография (УЗИ);

- рентгенография органов грудной клетки.

Лечение вертеброгенной торакалгии

Консервативное лечение больных ВТ должно быть своевременным, комплексным, дифференцированным и учитывать:

- механизмы патогенеза болезни;

- выраженность болевого синдрома;

- характер течения заболевания;

- периоды обострения.

Медикаментозная терапия ВТ включает в себя:

- анальгетики, в том числе нестероидные противовоспалительные средства;

- миорелаксанты;

- хондропротекторы;

- глюкокортикоидные препараты (назначают в случаях выраженного болевого синдрома);

- препараты, нормализующие крово- и лимфообращение (назначают при микроциркуляторных нарушениях);

- антидепрессанты и седативную терапию (назначение оправдано при выраженном болевом синдроме и невротизации больного).

Одним из эффективных методов лечения является физиотерапия, так как этот метод воздействует на патогенез, активирует саногенетические реакции, отличается отсутствием аллергических реакций и побочных эффектов. Болевой синдром хорошо купируется при назначении:

- электрофореза с анестетиками, ультрафиолетовом и инфракрасным излучением;

- криотерапии;

- диадинамотерапии (ДДТ);

- СМТ-терапии;

- ультразвука с гидрокортизоном.

УВЧ-терапия назначается в период острой и подострой стадии заболевания вследствие противовоспалительного и рассасывающего действия.

Парафино-озокеритовые аппликации эффективны при длительном хроническом процессе.

Бальнеотерапия также широко используется при ВТ вследствие своей саногенетической активации, улучшения крово- и лимфообращения, противовоспалительного действия.

Также достаточно широко используется ЛФК и массаж, которые показаны на всех стадиях заболевания для разгрузки и стабилизации позвоночника, укрепления мышц позвоночника и нормализации тонуса кровеносных и лимфососудов.[3]

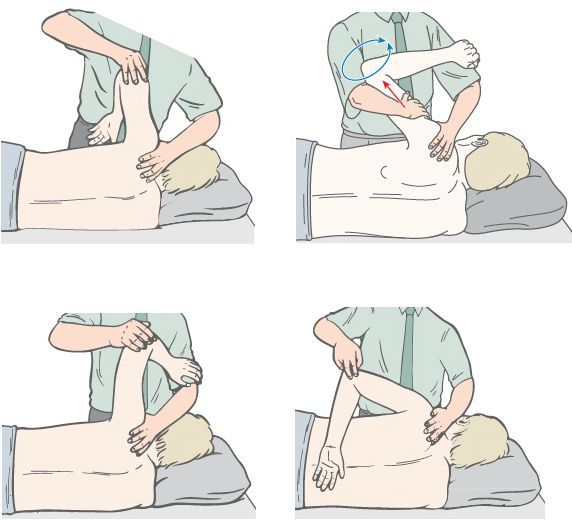

Остеопатия также нашла достойное применение при лечении ВТ. Лечение предполагает миофасциальное расслабление, постизометрическую мышечную релаксацию и мышечно-энергетические техники.

Мышечно-энергетическая техника (МЭТ) — диагностический и лечебный способ устранения соматических нарушений, в основе которого лежит суставная биомеханика и нейромышечные рефлекторные механизмы. Нейромышечные механизмы включают изометрическое напряжение и постизометрическую релаксацию, реципрокное торможение, миотатический и антимиотатический рефлексы. Благодаря МЭТ:

- мобилизуются гипомобильные суставы;

- растягиваются укороченные и гипертоничные мышцы;

- усиливаются слабые мышцы;

- улучшается местная циркуляция.

Основа мышечно-фасциальный релиз (МФР, растяжения) — вязко-эластические свойства тканей, соматические и висцеральные рефлекторные мышечные механизмы, фасции и другие соединительные структуры, а также суставная биомеханика. МФР предполагает диагностику «точки входа» и выполнение трёх последовательных действий:

- давления (Tensio);

- растяжения (Tractio);

- скручивания (Torsio) тканей.

«Точка входа» (Point of Entry) определяется как зона или участок наибольшего ограничения подвижности тканей.

Прогноз. Профилактика

В связи с прогредиентным течением ВТ важным вопросом является осуществление первичной и вторичной профилактики.

Первичная профилактика заключается в сохранении правильного двигательного стереотипа, что достигается оптимальным выполнением трудовых операций, связанных с нагрузкой на позвоночный столб. Необходимо в процессе работы устраивать небольшие перерывы для проведения физических упражнений. Целесообразны занятия ЛФК в группе «Здоровье» и посещение бассейна.

С целью вторичной профилактики больных необходимо взять на диспансерный учёт, проводя противорецидивное лечение, коррекцию и закрепление оптимального динамического стереотипа при помощи остеопатии, ЛФК, гидрокинезотерапии, обучать пациентов приёмам аутомобилизации и аутопостизометрической релаксации.

Прогноз ВТ, как правило, благоприятный и во многом зависит от раннего выявления заболевания и профилактических мероприятий. Однако при развитии компрессионных корешковых или спинальных синдромов (миелопатии) на фоне стеноза позвоночного канала можно говорить о неблагоприятном прогнозе заболевания и необходимости наблюдения у нейрохирургов.

Источник

Торакалгия – заболевание периферических нервов, характеризующееся наличием болевого синдрома в груди, вызванного сдавливанием или раздражением нервных корешков межреберных нервов. Иногда такое заболевание называют межреберной невралгией. Вертебральная или вертеброгенная торакалгия может возникнуть в подростковом возрасте из-за активного роста организма, при беременности, когда возрастает нагрузка на позвоночник, в старшем возрасте, когда связки и мышцы ослабевают. Код торакалгии по МКБ 10 М 54.6.

Виды

Существует несколько разновидностей недуга, возникающие из-за различных факторов.

По причинам возникновения различают следующие виды торакалгий:

- Вертеброгенная. Вызывается заболеваниями позвоночного столба.

- Костно-мышечная. Связана с появлением болезненных точек в мышечных и хрящевых структурах после травм, перенапряжения, заболеваний ревматизмом, проблемами с обменом веществ, остеохондрозе.

- Психогенная. Развивается по причине эмоциональной и физической усталости, сопровождается постоянной депрессией и тревожностью.

По степени повреждения нерва различают:

- Воспалительную торакалгию, при которой нерв отекает.

- Травматическую торакалгию, возникающую из-за тяжелых физических нагрузок на позвоночник. При таком виде недуга происходит надрыв нерва.

- Компрессионную торакалгию, характеризующуюся сдавливанием нерва из-за спазма мышц или грыжи позвоночника.

Причины

Торакальный синдром может возникать по различным причинам, но главной является поражение позвоночника. Провоцирует появление заболевания:

- остеохондроз;

- сколиоз;

- остеопороз;

- кифоз;

- лордоз;

- артроз спондилогенной природы;

- опоясывающий лишай;

- мышечно-тонический синдром;

- межпозвоночная грыжа;

- травмы позвоночника;

- сильные и резкие нагрузки на позвоночник;

- опухоли;

- болезнь Шайермана-Мау, когда при усиленном росте организма деформируются нижнегрудные позвонки, мышечные спазмы. В итоге мышцы начинают сдавливать межреберные нервы. Нерв отекает, появляется его надрыв и сдавливание.

Торакалгия вертеброгенного генеза развивается из-за дегенеративно-дистрофических процессов в позвоночнике. Из-за смещения позвонков повреждаются или защемляются нервные корешки. Они могут воспаляться из-за пережимания их спазмированными мышечными тканями или из-за инфекционного поражения.

При любой форме недуга нерв в спинном мозге отекает, становится больше в объеме. Это приводит к нарушению обменных процессов и кровообращения в пораженном участке. Возникает боль, нарушается проводимость нервного импульса и работа органов, импульсы в которые проходят через поврежденный нерв.

Симптоматика

Диагностировать вертеброгенную торакалгию опытному врачу достаточно легко благодаря четким симптомам: боль в груди при вдохе и выдохе, пронизывающая межреберная боль при движениях. Если не лечить недуг, он станет хроническим и болевой синдром в грудной клетке будет мучить человека на протяжении всей жизни, постепенно усиливаясь.

Вертеброгенная торакалгия имеет несколько синдромов:

- Висцеральный. При этом синдроме возникает сильный дискомфорт в грудной клетке, в межреберных промежутках, происходит нарушение функционирования внутренних органов.

- Корешковый. Он включает в себя следующие симптомы: нарушение чувствительности по ходу пораженного нерва, боль в межреберных промежутках, прострелы в позвоночник, руку, ключицу, шею, напряжение мышц груди, панические атаки, ощущение нехватки воздуха и кома в горле, резкие перепады настроения, скачки давления.

Симптоматика в зависимости от расположения нерва

Боли появляются в разных местах в зависимости от места расположения пораженного нерва.

Если вертеброгенная торакалгия возникла в нижнем шейном отделе, то у человека возникает боль в надключичной, подключичной ямке, иррадиирующая в шею (симптом цервикалгии) и руку. Болевой симптом усиливается при попытке сделать даже самое простое движение.

При торакалгии верхнего грудного отдела ощущается ноющая загрудинная боль, не связанная с движением, распространяющаяся в область между лопатками.

Торакальная патология в области передней грудной стенки проявляет себя длительной болью ноющего характера, усиливающейся при движении.

Поражение в лопаточно-реберной области проявляется болевыми симптомами (ноющими или колющими) в левой части груди, между лопатками, в области подмышек. Становится сильней при попытке глубоко вдохнуть.

Диагностика

Для выяснения типа болезни необходимо провести диагностику. Врач выслушивает жалобы пациента, собирает анамнез (историю болезни), прослушивает сердце, определяет локализацию триггерных точек, прощупывает живот, изучает подвижность суставов.

Во время диагностики проводят дифференцированию торакалгии с такими заболеваниями, как стенокардия, инфаркт миокарда, болезни ЖКТ и дыхательной системы, ишемическая болезнь сердца. Для этого врач отправляет пациента на ЭКГ, рентген, флюорографию, при необходимости на МРТ позвоночника, дает направление на сдачу крови и мочи.

- Рентген помогает выявить переломы ребер, сужение межпозвонкового расстояния, повреждение позвонков, растяжение костной ткани.

- КТ выявляет костные изменения и деформацию внутренних органов.

- МРТ выявляет патологические процессы в мышцах, сосудах, связках.

- Денситометрия помогает диагностировать истончение костей.

- Электронейромиография определяет имеющиеся воспалительные изменения.

- Клинические исследования мочи и крови помогают выявить воспалительные процессы в организме.

Врач для диагностики может направить пациента к узким специалистам (пульмонологу, кардиологу, гастроэнтерологу, травматологу, ортопеду).

При помощи лабораторных и инструментальных диагностических методик можно провести дифференциацию торакалгий и назначить адекватное лечение.

Лечение

Терапия торакалгии долгая и комплексная. Применяют медикаментозное и физиотерапевтическое лечение.

Терапия медикаментами

Медикаментозное лечение торакалгии включает:

- новокаиновые блокады с использованием глюкокортикоидов (Гидрокортизон, Дексаметазон);

- миорелаксанты для купирования мышечного спазма (Мидокалм, Сирдалуд, Баклосан);

- нейропротекторы, усиливающие кровообращение и обмен веществ в нервных корешках (витамины группы В);

- НПВС чтобы снять вертеброгенный болевой синдром и воспаление (Аэртал, Диклофенак, Мелоксикам, Целебрекс).

Дозировку врач подбирает индивидуально в каждом случае.

Физиотерапия

Основным и эффективным средством при вертеброгенной торакалгии является физиотерапия, в которую включают:

- гимнастика;

- массаж;

- релаксация;

- иглорефлексотерапия.

При комплексном проведении физиотерапевтических процедур положительная динамика лечения гарантирована.

В современных клиниках для облегчения состояния больных предлагают многочисленные процедуры, в том числе:

- электрофорез;

- лазеротерапия;

- моксатерапия;

- тракция позвоночника;

- фармакопунктура.

Если вертебральная торакалгия уже перешла в хроническую форму, то ноющие боли в области груди и постоянный дискомфорт беспокоят человека. Это приводит к постоянной раздражительности, нервозности, стрессовому состоянию. Помогает улучшить состояние пациента физиотерапия и иглоукалывание. Эти процедуры на время снимают боли и успокаивают воспаленные нервы.

С помощью физиотерапии при вертебральной торакалгии улучшаются обменные процессы и кровоток, а массаж расслабляет мышцы. Мануальная терапия снижает:

- спазмированность мышц;

- восстанавливает нормальное положение позвонков;

- помогает восстанавливать мобильность двигательных участков позвоночника;

- снимает мышечный зажим;

- восстанавливает объем движения.

ЛФК укрепляет мышцы и связки, предотвращает защемление нервов, помогает восстановить естественную амплитуду движений.

Для каждого синдрома торакалгии назначается индивидуальное лечение. При патологии в верхней части груди лечение направлено на восстановление работы сегментов межпозвоночных дисков с помощью постизометрического расслабления. При переднегрудном поражении делают физические упражнения на укрепление мышц груди и релаксирующий массаж.

Если нарушения произошли в нижнем шейном отделе (вертеброгенная цервикалгия), лечение направляют на восстановление работы двигательных сегментов. При лопаточно-реберном поражении терапия направлена на восстановление подвижности мышц, которые поднимают лопатку.

Народные средства

В качестве дополнительных средств в борьбе с торакалгией можно применять народные способы. Хорошо помогают спиртовые растирания, прогревание больного места мешочками с горячей солью, песком. Успокоится и расслабиться помогут травяные чаи с ромашкой, мятой и мелиссой.

Торакалгия – болезнь, которая значительно ухудшает качество жизни пациента, поэтому важно вовремя обратиться к врачу для назначения лечения. За несколько сеансов терапии больные уже чувствуют значительное облегчение, заболевание отступает. Если не знать, что это такое торакалгия, не обращать внимания на ее признаки, болезнь перейдет в хроническую форму и будет беспокоить до конца жизни.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка…

Источник