Римские критерии 2016 синдром раздраженного кишечника

Существует множество хронических и рецидивирующих гастроинтестинальных функциональных расстройств, которые не могут быть объяснены структурными или биохимическими отклонениями. Такие расстройства наблюдаются в глотке, пищеводе, желудке, желчных путях, кишечнике, аноректальной зоне.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) относится к группе функциональных расстройств именно кишечника, куда также входят: функциональный метеоризм, функциональный запор, функциональная диарея и неспецифические функциональные расстройства кишечника. Главной особенностью СРК, отличающей его от других функциональных расстройств, является обязательное наличие абдоминальной боли [1].

СРК – функциональное расстройство ЖКТ, характеризующееся абдоминальными болями, метеоризмом и нарушением транзита кишечника при отсутствии специфических и уникальных органических изменений, хотя в некоторых случаях может быть выявлено микроскопическое воспаление (при постинфекционном СРК) [2].

Популяционные исследования оценивают распространенность синдрома раздраженного кишечника в 10–20%, однако имеются значительные географические и социально-экономические различия. СРК может появляться в любом возрасте, в т. ч. у детей (при среднем возрасте больных 24−41 год). Женщины страдают СРК примерно в 2 раза чаще, чем мужчины (например, в странах Азии, Индии, Шри-Ланке ситуация обратная и чаще к врачу обращаются именно мужчины). У женщин, как правило, симптомы более выраженные и в большей степени влияют на повседневную активность [3, 4].

СРК – это классическое психосоматическое заболевание. Психические симптомы и заболевания встречаются у таких пациентов в 3 раза чаще, чем у лиц с органическими заболеваниями кишечника. Чаще других симптомов выявляются тревожность и депрессия, но могут встречаться пациенты с фобиями, навязчивыми состояниями, нарушениями сна, паническими атаками и пр. Показательно, что распространенность СРК в психиатрических клиниках достигает 71% [5].

Клиническая картина

В соответствии с действующими в настоящее время Римскими критериями IV [6–8], чтобы отличить СРК от преходящих нарушений со стороны ЖКТ, абдоминальная боль должна отмечаться по меньшей мере 1 день в неделю за последние 3 мес.

СРК как функциональную патологию устанавливают при наличии у больного рецидивирующей боли, ассоциированной с 2 и более следующими обстоятельствами и симптомами:

1) дефекация;

2) изменение частоты дефекации;

3) изменение формы стула;

4) изменение частоты стула – менее 3-х дефекаций в неделю или более 3-х дефекаций за день;

5) патологическая форма стула (комковатый/твердый стул или жидкий водянистый);

6) натуживание при дефекации, императивные позывы, ощущение неполного опорожнения кишечника;

7) выделение слизи с калом;

8) вздутие живота.

Критерии валидны при их наличии в течение последних 3-х мес. и начале симптомов не менее 6 мес. назад [8]. Диагностические критерии 4−8 считаются дополнительными [9].

Таким образом, исходя из Римских критериев манифестацию СРК можно подразделить на 3 клинически формы:

I. Нарушение транзита.

II. Абдоминальные боли.

III. Вздутие живота.

I. Нарушение транзита. Нарушения кишечной моторики при СРК включают диарею, запор или их чередование. В такие периоды в стуле часто присутствует слизь, что связывают с перестройкой слизистой оболочки дистальных отделов толстой кишки с преобладанием бокаловидных клеток над обычными энтероцитами. Требуется тщательный сбор анамнеза, чтобы определить, что пациент называет запором, а что – диареей [10].

Диарея. Пациенты могут часто жаловаться на относительно нормальный стул, однако учащенный и водянистый в утренние часы, без дальнейших расстройств в течение остальной части суток. Другие пациенты, жалуясь на диарею, подразумевают частое посещение туалета с отхождением небольшого количества слизи, нормального кала или даже вовсе без кала. Наиболее выраженные нарушения стула бывают в утренние часы, часто после приема пищи, в оставшуюся часть дня состояние больного остается удовлетворительным [11].

Запор. Пациенты могут жаловаться на запор, если фактически при сохранении частоты дефекации выделяется небольшое количество твердых фекальных масс (овечий или ленточный стул). Необходимость натуживаться и ощущение неполного опорожнения кишечника пациенты могут также назвать запором.

Чередование симптомов. Часто у одного и того же больного наблюдается чередование симптомов. Изменения стула могут быть связаны с изменением жизненной ситуации или привычного образа жизни. Обучение выявлению факторов, приводящих к изменению стула, и их устранению поможет пациенту успешно управлять симптомами своего заболевания [12]. Однако нельзя исключать появление интеркуррентного соматического заболевания при указанных состояниях.

II. Абдоминальные боли. Боль в животе – главный симптом СРК, она может заметно варьировать по интенсивности и частоте. Появляются дискомфорт в животе, колики, острые интенсивные или тупые ноющие боли. Одни пациенты жалуются на ежедневные симптомы, другие сообщают о периодических болях с интервалом в недели и даже месяцы [13]. Боль после еды (очень частая жалоба) сочетается со вздутием, метеоризмом или обострением диареи, после дефекации, как правило, уменьшается. Боль появляется сразу после пробуждения или после приема пищи, может быть вызвана физическим напряжением или стрессовым событием [14].

Таким образом, для болевого синдрома или дискомфорта при СРК характерны следующие состояния:

1) усиление болей после приема пищи, а также уменьшение (но не полное исчезновение) боли или дискомфорта после дефекации или отхождения газов;

2) отсутствие прогресса болей с течением времени;

3) боли чаще не постоянные, а периодические, эпизоды острой боли накладываются на постоянную тупую боль;

4) боли чаще наблюдаются в левой подвздошной области, но могут носить диффузный характер, либо не имеют четкой локализации;

5) отсутствие ночной симптоматики [15].

Любое изменение такого «стабильного» течения может служить предупреждением для врача о появлении другой, возможно органической, патологии.

III. Вздутие живота. Многие пациенты ощущают дискомфорт от вздутия и растяжения кишечника, одежда становится для них тесной и неудобной. Нарушают покой повышенное кишечное газообразование, урчание, газоотделение.

Причина вздутия заключается в том, что часть невсосавшейся пищи может подвергаться брожению в рамках физиологической нормы, способствуя газообразованию. При этом ускорение транзита пищи в тонкой кишке при СРК может усилить процессы брожения с образованием газа и осмотически активных веществ типа короткоцепочечных жирных кислот, стул меняет свою консистенцию, становится более жидким или кашицеобразным.

Внекишечные проявления СРК

Здесь нужно сказать, что обращающихся за медицинской помощью пациентов с СРК можно условно разделить на 2 группы. В 1-ю группу (85–90%) входит категория лиц, которые хорошо приспосабливаются к своему заболеванию, не обращались к врачу, либо же однократно проходили обследование и лечение и благополучно справляются с проявлениями СРК самостоятельно. Вторая группа (10–15%) пациентов часто обращается к врачам, прибегает к инструментальным методам исследования, госпитализируется и даже подвергается оперативным вмешательствам. Для пациентов этой группы характерны длительные (не менее месяца) обострения, частые рецидивы симптомов на протяжении года. Зачастую у этих больных имеется отягощенный психосоциальный анамнез (физические, сексуальные домогательства, тяжелый стресс и т. д.), сопутствующая психопатология и необходимость психоневрологического лечения. Качество жизни таких больных значительно ухудшено [16, 17].

Именно для этих пациентов наиболее характерно проявление внекишечных симптомов СРК, а именно: слабость, утомляемость, головные боли по типу мигрени, ощущение кома в горле, неудовлетворенность вдохом, невозможность спать на боку из-за появляющихся неприятных ощущений в области сердца, диспепсические симптомы (тошнота, изжога, раннее насыщение), мочевые симптомы (дизурия, никтурия, частое мочеиспускание, императивные позывы, чувство неполного опорожнения), сексуальная дисфункция (в т. ч. диспареуния, слабость либидо), боли в спине [18].

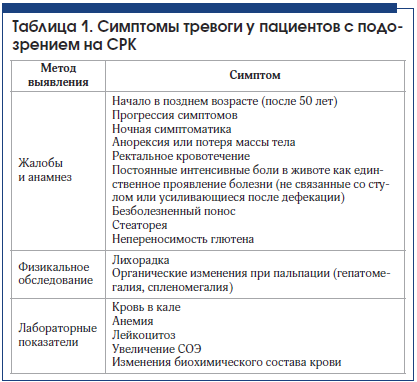

Симптомы тревоги

Одним из основных дифференциально-диагностических отличий СРК считается отсутствие симптомов в ночное время [19]. Есть ряд симптомов, которые не согласуются с синдромом раздраженного кишечника и которые должны насторожить врача относительно возможной органической патологии, так называемые симптомы тревоги (табл. 1) [20].

Классификация

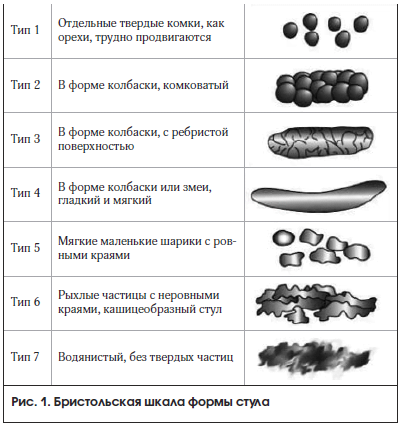

После постановки диагноза необходимо классифицировать СРК по преобладающему признаку, чтобы в дальнейшем определить лечебную тактику. Классификация СРК происходит именно по форме стула [18], а не по частоте дефекаций, общепринятой является Бристольская шкала формы стула (рис. 1), где типы 1–2 относят к запору, а типы 6–7 – к диарее.

Выделяют 4 типа СРК (рис. 1):

1) с преобладанием запора – твердый или комковатый стул (типы 1–2 Бристольской шкалы) более 25% и жидкий или водянистый стул (типы 6–7) менее 25% дефекаций;

2) с преобладанием диареи – жидкий или водянистый стул (типы 6–7) более 25% и твердый или комковатый стул (типы 1–2) менее 25% дефекаций;

3) смешанный СРК – твердый или комковатый стул (типы 1–2) более 25% и жидкий или водянистый стул (типы 6–7) более 25% дефекаций;

4) неспецифический СРК – патологическая консистенция стула, не соответствующая предыдущим критериями.

Примечательно, что в течение года у 75% больных изменяется тип СРК.

Диагностика

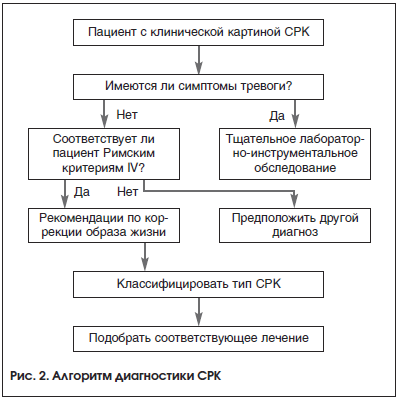

Беспроигрышный путь к постановке диагноза СРК подразумевает целый ряд лабораторных и инструментальных исследований, чтобы подтвердить диагноз методом исключения. Этот подход требует времени и больших затрат, неудобен для пациента и может вызвать у него тревожный синдром.

Фактически у пациентов до 50 лет СРК уверенно может быть диагностирован на основании типичных симптомов, выявленных путем тщательного сбора анамнеза (в т. ч. оценив психологические факторы), объективного осмотра и при отсутствии симптомов тревоги [20].

Так, при обследовании проводят следующие основные исследования:

– общий анализ крови для выявления анемии, признаков воспаления, инфекции;

– биохимический анализ крови для оценки метаболических нарушений, в т. ч. электролитного дисбаланса у больных с диареей;

– копрологическое исследование на яйца гельминтов, скрытую кровь, патологические примеси, простейших, кишечных патогенов, лейкоцитов, токсинов Clostridium defficile.

Из инструментальных методов исследования кишечника определяющими служат эндоскопические (колоноскопия, ректороманоскопия) и рентгенконтрастное исследование – ирригоскопия, а также УЗИ органов брюшной полости, КТ, МРТ [4–5, 21–22].

По показаниям проводятся следующие исследования:

– определение скорости транзита по кишечнику, манометрия разных отделов толстой кишки;

– балонно-дилатационный тест с введением в прямую кишку латексного баллона с переходником длиной 3–4 см, через который в баллон вводят воздух [23];

– определение вегетативного статуса (метод интервалокардиографии) с определением вегетативного тонуса, вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения различных форм деятельности, как правило, у больных с СРК определяются различные вегетативные дисфункции [24];

– для объективной оценки психологического статуса используют: 1) Госпитальную шкалу тревоги и депрессии (Hospital Anxiety-Depression Scale – HADS) – опросник из 14 пунктов, предназначенный для оценки уровня тревожности и депрессии; 2) тест на «чувство близости» (SOC); 3) опросник о состоянии здоровья (PHQ-15) из 15 вопросов, ответы на которые помогают выявить наличие множественных соматических симптомов; 4) Гиссенский соматический и личностный опросник; 5) опросник Леонгарда – Смишека для определения структуры личности [25].

Дифференциальную диагностику проводят со многими заболеваниями, применяя при необходимости дополнительные исследования: воспалительные заболевания кишечника (ректальные кровотечения, изменения в анализах крови, патология при колоноскопии), лактазная недостаточность (связь симптомов с приемом молочных продуктов, дыхательный тест), целиакия (хроническая диарея, синдром мальабсорбции, наличие антител к тканевой трансглютаминазе, атрофия ворсинок и гипертрофия крипт по данным биопсии слизистой оболочки тонкого кишечника), хронический панкреатит, поражение, обусловленное приемом медикаментов (например, после приема слабительных, магнийсодержащих антацидов), острая инфекционная диарея (острое начало, позитивные результаты бактериологических исследований), паразитарные инфекции, синдром избыточного бактериального роста (СИБР) (водородный дыхательный тест), антибиотикоассоциированная диарея и псевдомембранозный колит, микроскопические колиты, спаечная болезнь толстой кишки, рак толстой кишки, дивертикулез, ишемический колит (наличие атеросклеротического стенозирования по данным ангиографии брыжеечных сосудов), психические расстройства (депрессия), метаболические нарушения (сахарный диабет, тиреотоксикоз, патология паращитовидной железы), гормонпродуцирующие опухоли [4, 26]. Алгоритм диагностики СРК представлен на рисунке 2.

Лечение

Важно объяснить пациенту значение психоэмоциональных факторов, во избежание тревожности представить медицинскую документацию с отсутствием отклонений от нормы в лабораторных и инструментальных методах исследования. Терапию назначают в зависимости от преобладания тех или иных симптомов [27].

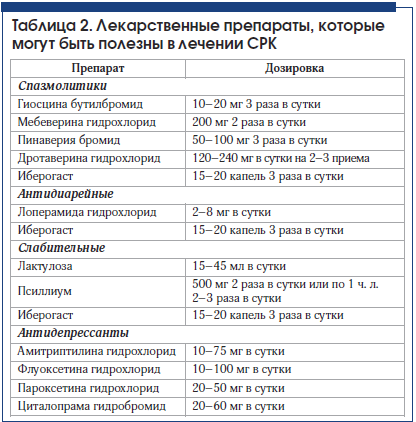

Вылечить СРК в настоящее время невозможно. Терапия направлена на уменьшение симптомов и достижение длительной ремиссии. Залогом успеха лечения является индивидуальный подход к пациенту. Прежде всего, лекарственные препараты должны устранять доминирующие симптомы болезни, одновременно проводится коррекция психоэмоционального напряжения и образа жизни пациента. Существенной частью терапии является правильное построение беседы врача и больного, которая призвана создать атмосферу доверия и уверенности. Врачу необходимо уделить такому пациенту достаточное время, чтобы он мог изложить все жалобы. Только при полном взаимопонимании можно перейти к медикаментозной терапии (табл. 2). К сожалению, терапия СРК на сегодняшний день несовершенна. Препарат, который улучшает один симптом, может усугублять другой. Так, лоперамид, устраняя диарею, зачастую усиливает абдоминальную боль и вздутие. Примеров подобного несовершенства лечения множество [4, 5].

Из лекарственных препаратов хорошо зарекомендовал себя Иберогаст – препарат растительного происхождения. Препарат обладает выраженным противовоспалительным действием, а также нормализует тонус гладкой мускулатуры ЖКТ: способствует устранению спазма без влияния на нормальную перистальтику, а при пониженном тонусе и моторике оказывает тонизирующее, прокинетическое действие [28–30].

Иберогаст понижает афферентную чувствительность при раздражении кишечника серотонином или в случае чрезмерного перерастяжения, таким образом, исчезает повышенная висцеральная чувствительность. Этот эффект объясняется тем, что вещества, составляющие основу препарата, вступают во взаимодействие со специальными белками – рецепторами серотонина, и с опиоидными и мускариновыми рецепторами 3-го типа. Следовательно, Иберогаст обладает регулирующим перистальтику и чувствительность органов ЖКТ действием [28–30].

Иберогаст принимают до 20 капель 3 раза в течение суток, запивая незначительным количеством жидкости (2–3 столовые ложки воды). Препарат можно назначать уже на первом приеме у врача, до постановки окончательного диагноза, т. к. он характеризуется хорошей переносимостью и высоким профилем безопасности [28–30].

Относительно недавно в США зарегистрирован ряд новых препаратов для лечения СРК, которые хорошо зарекомендовали себя в рандомизированных клинических исследованиях. К этим лекарствам относятся: линаклотид, алосетрон и любипростон (не разрешены к применению в РФ).

Любипростон – производное простагландинов, но без системного действия. Действуя как селективный активатор хлорных каналов, любипростон усиливает cекрецию эпителиальных клеток слизистой оболочки кишечника, стимулируя вторично кишечный транзит содержимого. Препарат эффективен в лечении хронического функционального запора и СРК с запором. Линаклотид – селективный агонист гуанилатциклазы энтероцитов. Он увеличивает секрецию воды и электролитов энтероцитами и вторично стимулирует моторику кишечника. Показано, что применение линаклотида у больных с СРК с запором уменьшает боль в животе, увеличивает частоту дефекации, улучшает консистенцию стула, уменьшает напряжение при дефекации. Алосетрон – антагонист 5-НТ3-рецепторов. Эти рецепторы находятся на энтеральных нейронах ЖКТ. Их стимуляция вызывает гиперчувствительность и гиперреактивность кишечника. Алосетрон имеет строгие показания к назначению, что связано с его побочными действиями. Он показан женщинам с СРК и диареей более 6 мес., не имеющих анатомических аномалий ЖКТ, и не отвечающих на другую терапию [31–33].

Применение данных препаратов в клинической практике имеет широкие перспективы и будет большой помощью врачам в терапии синдрома раздраженного кишечника.

Источник

В статье подробно рассмотрены Римские критерии IV и приведен алгоритм ведения пациентов с синдромом раздраженного кишечника

Введение

Функциональные заболевания кишечника (ФЗК) очень широко распространены во всем мире. Эти расстройства затрагивают все слои общества, независимо от пола, возраста, расы, вероисповедания, цвета кожи или социально-экономического статуса. В 2016 г. были опубликованы Римские критерии IV [1], надежды на которые, к сожалению, не вполне оправдались, т. к. гастроэнтерологи-интернисты так и не получили универсальные инструменты для курации «функциональных» пациентов. В то же время обновленные критерии представляют собой не прекращающие адаптироваться клинические рекомендации, определяющие вектор клинического мышления как в случаях постановки диагноза, так и в случаях выбора методов терапии.

В отличие от предыдущей классификации, в разделе функциональных заболеваний кишечника появилась новая форма – «опиоид-индуцированный запор», призванная обратить внимание клиницистов на резко возросшую частоту применения опиатов и связанное с этим большое количество побочных эффектов. Эта форма не рассматривается как отдельное заболевание, а классифицируется как опиоид-индуцированное неблагоприятное последствие.

Римские критерии IV. Раздел С. Функциональные расстройства кишечника:

C1. Синдром раздраженного кишечника.

C2. Функциональный запор.

C3. Функциональная диарея.

С4. Функциональное вздутие.

C5. Неспецифическое функциональное кишечное расстройство.

С6. Опиоид-индуцированный запор.

Определение и эпидемиология

Сегодня синдром раздраженного кишечника (СРК) – это рецидивирующее функциональное расстройство ЖКТ, главным симптомом которого является боль в животе в непременной ассоциации с изменением кишечной функции, проявляющимся преобладанием либо диареи (СРК-Д), либо запоров (СРК-З) или их чередованием (СРК-С, смешанный вариант). Диагноз СРК остается исключительно клиническим. Сложность изучения СРК, особенно с позиций его эпидемиологии, заключается в отсутствии до сих пор универсального и специфичного биологического маркера.

Согласно метаанализу, опубликованному в 2012 г., в который по довольно строгим критериям отбора вошло 80 клинических исследований (с общим числом пациентов 260 960), распространенность СРК в мире составляет 11,2% (95% ДИ: 9,8–12,8%) [2]. Заболеваемость оценивается как 1,35–1,5%, о чем свидетельствуют 2 отдельных популяционных исследования длительностью 10 и 12 лет [3, 4]. Встречаемость СРК среди женщин остается более высокой, чем среди мужчин. Молодые люди более подвержены развитию заболевания, нежели лица старше 50 лет. Любой случай манифестации клинической картины СРК у пациентов старшей возрастной категории должен настораживать интерниста в отношении исключения органической патологии.

Этиопатогенез СРК очень сложен и до сих пор до конца не изучен. На заре изучения этой проблемы из публикаций мы знали о феномене висцеральной гиперчувствительности, который объяснялся нарушением моторики ЖКТ, с безуспешными попытками увязать особенности этого нарушения с каким-либо вариантом СРК, и недостаточными на тот момент знаниями о нарушениях по оси «головной мозг – ЖКТ». Сегодня среди звеньев этиопатогенеза синдрома как наиболее актуальные рассматриваются социально-экономический статус, генетическая предрасположенность, возможность формирования заболевания у ребенка родителями, страдающими СРК, психологические аспекты, висцеральная гиперчувствительность, нарушения моторики ЖКТ, изменения в нейроэндокринной системе (ось «головной мозг – ЖКТ»), low-grade воспаление, концепция постинфекционного СРК, дисбаланс микробиоты и, наконец, факторы питания [5]. В концепции формирования заболевания в каждом конкретном случае, очевидно, имеет значение несколько этиологических факторов, запускающих несколько патофизиологических механизмов (рис. 1). И сложность курации подобных больных заключается в том, что в каждом конкретном случае сочетание этиопатогенетических механизмов индивидуально [6].

Принимая во внимание многокомпонентность причин и механизмов формирования СРК, необходимо отметить, что все эти звенья играют такую же роль и при других функциональных заболеваниях ЖКТ. Факт возможности перекреста функциональной патологии у одного и того же больного сегодня безоговорочно принят Римским соглашением, а наиболее частым «соседом» СРК в этом перекресте является функциональная диспепсия [7, 8]. Это, в свою очередь, существенно усложняет курацию пациентов, приводит к назначению врачами большого количества порой ненужных препаратов и объясняет низкий уровень приверженности пациентов проводимому лечению. Все это крайне важно учитывать при лечении так называемых «функциональных» больных.

Концепция Римских диагностических критериев IV и классификация СРК

Современные Римские диагностические критерии СРК IV [1] имеют ряд принципиально важных отличий от предыдущей редакции. Среди них – анамнез (начало клинических проявлений в течение не менее 6 мес. до постановки диагноза), текущая активность (наличие симптомов в течение последних 3 мес.), частота (указанные в критериях симптомы присутствуют не реже 1 раза в неделю, в отличие от 3 дней в месяц, как предлагалось в Римских критериях III), и все это – при отсутствии очевидных анатомических и физиологических отклонений при проведении рутинного клинического обследования по показаниям, иными словами, при отсутствии «симптомов тревоги».

Римские диагностические критерии СРК IV

Рецидивирующая абдоминальная боль в среднем как минимум 1 день в неделю за последние 3 мес., ассоциированная с 2 и более следующими симптомами:

– связанная с дефекацией;

– ассоциированная с изменением частоты стула;

– ассоциированная с изменением формы стула.

Критерии валидны при условии их наличия в течение последних 3 мес. с началом симптомов не менее 6 мес. назад!

Кроме того, в отличие от предыдущих редакций Римских критериев, из текущего определения исключен термин «дискомфорт» на том основании, что, во-первых, не все языки мира имеют в своем арсенале это слово, а во-вторых, и это, пожалуй, главное, – различная и неопределенная трактовка понятия «дискомфорт» пациентами часто приводит к ошибочному диагнозу. И этот последний факт был документально подтвержден в клиническом исследовании [9].

Таким образом, сегодня главный отличительный симптом СРК – это боль в животе, связанная с дефекацией, в неразрывной ассоциации с нарушением кишечной привычки, а не дискомфорт, вздутие, растяжение или какие-либо другие ощущения, которые могут встречаться у больных с другой функциональной патологией, например, при функциональном запоре или диарее. Эта концепция, отражающая современный взгляд на диагностику ФЗК, наглядно представлена на рисунке 2.

Еще одной отличительной чертой обновленных рекомендаций является замена фразы «облегчение после дефекации» на «связанную с дефекацией», т. к. мировой клинический опыт показывает, что у довольно значительной части больных этого облегчения не происходит, более того, ряд пациентов с СРК отмечают ухудшение после дефекации.

Мы полагаем, что все эти нюансы нового взгляда на СРК позволят существенно снизить количество ложных диагнозов и, наоборот, его гипердиагностики.

Принцип классификации СРК остался неизменным и основан на Бристольской шкале формы стула [10], типы 1 и 2 которой свидетельствуют о запоре, а типы 6 и 7 – о диарее. Более того, использование Бристольской шкалы формы стула позволит не только избежать диагностической ошибки, но и значительно сократить время приема пациента, что в современных условиях работы поликлинического врача является чрезвычайно полезным.

Таким образом, как это было и ранее, опираясь на описанную выше шкалу, принимая во внимание частоту встречаемости того или иного типа стула, врач устанавливает форму СРК. При этом надо помнить, что один и тот же пациент в ходе естественного течения своего заболевания может иметь различные варианты СРК.

Этапы диагностики и дифференциальная диагностика СРК

Как уже не раз говорилось, любая функциональная патология является диагнозом исключения. И когда жалобы и анамнез больного позволяют предположить, например, СРК, следующим обязательным этапом диагностики, равно как и в любом другом случае, является физикальный осмотр, который позволяет успокоить пациента и исключить или заподозрить органическую патологию.

Следующим шагом в диагностике СРК является выполнение лабораторных тестов и инструментального обследования, если таковые не проводились ранее или к ним есть определенные показания. Они включают в себя оценку клинического анализа крови, маркеров воспаления, в частности, С-реактивного белка крови, эндоскопическое исследование (колоноскопию) всем лицам старше 50 лет либо во всех случаях семейного анамнеза колоректального рака, имеющегося гематохезиса, подозрения на микроскопический колит. Кроме того, по показаниям необходимо выполнять серологическую диагностику целиакии у пациентов с преобладанием диареи и при смешанном варианте, особенно у тех, кто не ответил на инициированную эмпирическую терапию, оценивать маркеры функции щитовидной железы при клинических подозрениях на ее патологию; исключить инфекционную природу диареи, синдром мальабсорбции желчных кислот, панкреатическую недостаточность, Clostridium difficile-ассоциированную болезнь, провести дыхательные тесты и др.

Перечень нозологий, с которыми должна проводиться дифференциальная диагностика, и их особенностей представлен в наших предыдущих публикациях [11]. Следует отметить, что объем обследования больного СРК в итоге, безусловно, зависит от уровня профессионализма врача и должен быть регламентирован показаниями.

Лечение

Лечение больных СРК, даже с учетом обновленных клинических рекомендаций, остается очень сложной задачей. Это связано с многообразием факторов, приводящих к развитию заболевания, о чем говорилось выше, чрезвычайно сильной зависимостью рецидивирования заболевания от состояния психоэмоциональной сферы, наличием в большинстве случаев коморбидности и синдрома «перекреста».

В настоящее время в арсенале интерниста при курации пациента с СРК нет универсального инструмента, а именно препарата или комбинации препаратов, которые были бы эффективны в большинстве случаев хотя бы одного из вариантов заболевания.

Попытки разработать эффективную схему терапии СРК с пролонгированным действием до сих пор остаются безуспешными. Это связано еще и с тем, что проблема поиска и объективной оценки эффективности того или иного препарата очень непроста из-за чрезвычайно высокого эффекта плацебо у «функциональных» пациентов, который, по самым взвешенным оценкам, составляет от 25% до 59%, в среднем – 42% [12, 13].

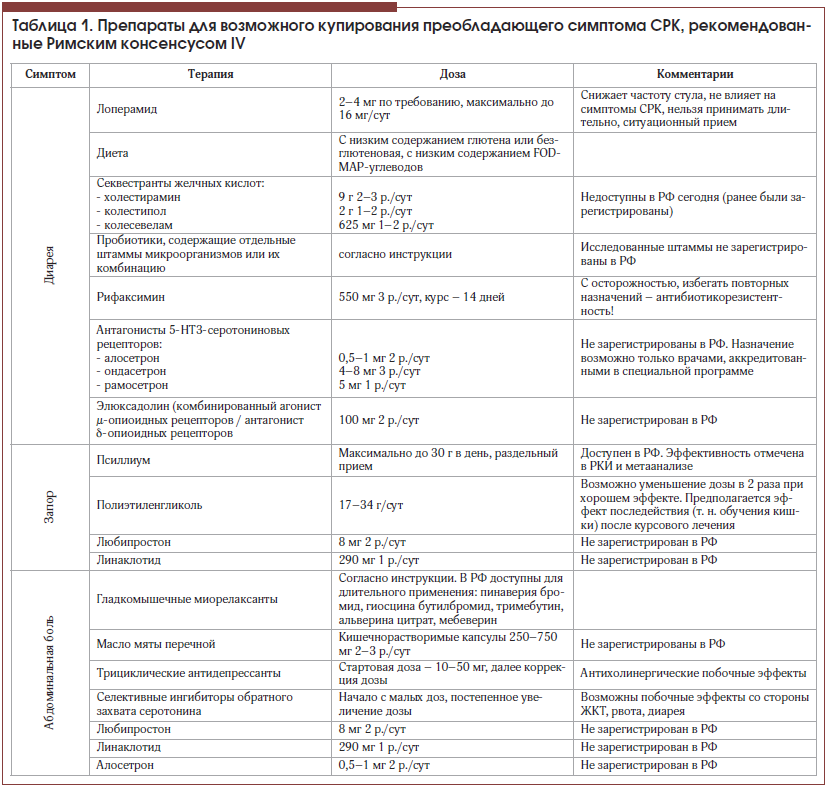

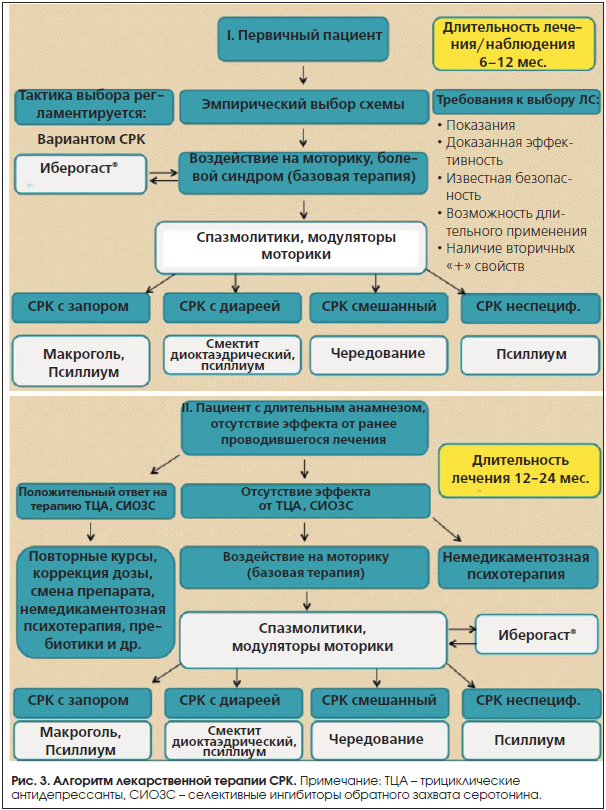

Вот почему, согласно Римским рекомендациям IV, лекарственную терапию, так же как и в предыдущих редакциях, предлагается назначать по принципу преобладающего симптома (табл. 1).

Несмотря на заметное прибавление лекарственных препаратов новых классов, очевидно, что, как и в прошлых версиях клинических рекомендаций, российский гастроэнтеролог располагает лишь 1/3 из предложенных препаратов ввиду отсутствия их регистрации в РФ. Вероятно, поэтому на фоне недобросовестной рекламы «препаратов для СРК» фармакотерапия таких пациентов в реальной практике приводит к необоснованной полипрагмазии. Так, среди назначаемых средств для лечения СРК можно обнаружить ферментные препараты, антациды, препараты, которые вообще трудно классифицировать, имеющие нераспознанный механизм действия, и многое другое.

В качестве так называемой базисной или приоритетной терапии СРК, направленной на борьбу с висцеральной гиперчувствительностью и, соответственно, с болью, свою актуальность сохранили спазмолитики с NNT 5 и трициклические антидепрессанты, также имеющие NNT 5 [14]. Далее в зависимости от варианта нарушения стула рассматривается назначение псиллиума, полиэтиленгликоля и других препаратов с целью нормализации стула, в ряде случаев с дополнительным положительным влиянием на боль.

Что касается появления в рекомендациях группы пробиотиков, то здесь имеется диссонанс. Дело в том, что практически ни один штамм, прошедший в западных странах научную оценку возможности применения при СРК, не зарегистрирован в РФ. И мы полагаем, что экстраполировать эффективность этих штаммов на все препараты с пробиотическими свойствами, представленными в российской аптечной сети, ошибочно.

В связи с таким многообразием указанных проблем необходимо отметить растущий интерес к изучению влияния на клинику СРК так называемой комплементарной медицины и, в частности, фитотерапии, прежде всего, с позиции доказательности [15].

Таким комбинированным фитопрепаратом является Иберогаст® (смесь экстрактов 9 растений), который изначально использовался в основном для лечения функциональной диспепсии в Германии [16]. Иберогаст® является одним из наиболее изученных фитопрепаратов и существует на европейском рынке уже более 30 лет. В его состав входят экстракты из иберийки горькой, дягиля лекарственного, расторопши пятнистой, тмина обыкновенного, чистотела майского, ромашки аптечной, солодки голой, мелиссы лекарственной и мяты перечной [17]. Важно отметить, что многоцелевой характер действия препарата Иберогаст® реализуется путем влияния на различные патогенетические аспекты СРК (спазмолитическое, прокинетическое действие, снижение газообразования, противовоспалительное (антиоксидантное) действие, увеличение секреции хлоридов в кишечнике и т. д.) за счет многокомпонентного состава.

Клинические свойства препарата Иберогаст® были изучены в Германии у 208 пациентов с СРК с различными вариантами течения синдрома в 4-недельном рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании. Было продемонстрировано, что применение препарата значительно улучшало качество жизни пациентов с СРК и существенно влияло на болевой абдоминальный синдром, уменьшая его, при этом 94% пациентов отметили переносимость препарата Иберогаст® как «хорошую» или «очень хорошую», при отсутствии значимых в отношении безопасности изменений лабораторных параметров [18]. Этот клинический эффект был опосредован влиянием препарата Иберогаст® на серотониновые (5-HT3 и 5-HT4), мускариновые (М3) и опиоидные рецепторы ЖКТ [17].

Накопленный опыт применения препарата Иберогаст® в лечении СРК позволил включить его в новейшие российские клинические рекомендации «Синдром раздраженного кишечника» в качестве потенциальной дополнительной терапии для достижения курации всего спектра симптомов заболевания [19]. Подобные выводы были и в опубликованном в 2011 г. Кохрейновском метаанализе [20].

Таким образом, в нашем арсенале мы имеет еще один препарат, который может назначаться в зависимости от конкретной клинической ситуации и фенотипа больного как в качестве основной или первичной терапии, так и дополнительной, особенно в случаях сочетания СРК с функциональной диспепсией (рис. 3). Эта рекомендация поддерживается Российским экспертным советом во главе с академиком В.Т. Ивашкиным [21].

Источник