Синдром гипоперфузии головного мозга что это такое

ЦНС потребляет огромное количество энергии, удовлетворить эту потребность возможно только при непрерывном процессе метаболизма. Мозг не обладает способностью накапливать энергию впрок, чтобы компенсировать возможное прекращение питания. Гипоперфузия головного мозга развивается при недостаточном кровоснабжении, патология приводит к гибели нейронов и образованию некротических очагов.

Перфузия головного мозга, что это такое

Каждый клетка в организме омывается кровью, которая выступает в роли транспортера кислорода и питательных веществ. Под термином перфузия мозга кроется обычное понятие, как кровоснабжение органа. То есть оценивается кровоток в ЦНС, по результатам которого можно судить о снабжении тканей и клеток кровью.

Снижение перфузии проявляется рядом сигналов со стороны ЦНС, которая испытывает дефицит кислорода и питательных веществ для поддержания своего функционирования и организма в целом. Исследование мозгового кровотока считается высокоэффективным методом диагностики, при помощи которого возможно выявить ряд патологий.

Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи

Ультразвуковой метод исследования кровоснабжения мозга относится к неинвазивной процедуре, которая абсолютно безопасна и безболезненна. Процедура не имеет противопоказаний и ограничений по возрасту, поэтому метод широко применяется и в педиатрической практике.

Ультразвуковая волна отражается от различных органов и тканей, что позволяет визуализировать исследуемый участок на мониторе.

Дуплексное сканирование включает в себя два компонента:

- Исследование сосудов в В – режиме;

- Допплерография.

Режимы могут использоваться при диагностике одновременно или поочередно. Первый режим относится к стандартному УЗ исследованию, при котором датчик фокусирует отраженный сигнал на мониторе, выстраивая объемное черно – белое отображение. При установке данного режима на аппаратуре, возможно, рассмотреть сосуды любого калибра и оценить их структурные особенности.

Эффект Допплера позволяет в режиме реального времени отразить сигнал от движущегося объекта, то есть от крови, которая находится в непрерывном движении. Таким образом, замедленный кровоток по мозговым сосудам улавливается датчиком.

Динамическое исследование перфузии ЦНС исследуют совместно с сосудами шеи, поскольку именно через нее проходят сонные артерии, несущие кровь к клеткам и тканям. Дуплексное сканирование высокоинформативно для оценки мозгового кровотока и установки степени дестабилизации сосудистой системы.

Выявление патологий сосудистой сети при дуплексном сканировании:

- Закупорка или сужение просвета церебральных артерий (тромб, бляшка);

- Изменение структуры сосудов и анормальное строение (аневризма, извитость);

- Снижение эластичности в сосудистых стенках;

- Оценка стабильности кровотока и выявление сбоя в компенсаторном механизме ЦНС;

- Установка степени дефицита крови и выявление причины дестабилизации.

Профилактическое дуплексное сканирование сосудов головы и шеи показано всем лицам, находящимся в группе риска по развитию цереброваскулярных патологий (курильщики, гипертензия в анамнезе, ожирение).

Несмотря на эффективность УЗ диагностики, невропатологи чаще назначают один из методов неразрушающего послойного исследования структур ЦНС – компьютерная томография или МРТ.

Помимо оценки перфузии данные методы исследования позволяют рассмотреть все ткани ЦНС послойно и оценить масштаб поражения, что невозможно выполнить при УЗ диагностике (кроме нейросонографии).

Компьютерная томография выполняется при помощи томографа, который проецирует рентгеновские лучи на определенном участке тела. КТ перфузия головного мозга и сосудистой сети проводится после введения в кровь контрастного вещества – это позволяет получить более четкое изображение.

КТ перфузия головного мозга отличается от МРТ аппаратурой и способом получения визуализации органа. По эффективности исследования оба метода одинаковы. Аппарат МРТ излучает электромагнитные волны и не несет для организма лучевой нагрузки. При аллергических реакциях на контрастное вещество томограф визуализирует ткани без вспомогательных веществ.

Хронические нарушения мозгового кровообращения

Хроническая дисфункция церебральных сосудов развивается на протяжении длительного времени и неизбежно приводит к нейропсихологическим расстройствам личности. По МКБ 10 гипоперфузия мозга относится к вторичным сосудистым патологиям с прогрессирующим течением.

Хронические цереброваскулярные патологии подразделяются в зависимости от вида ишемического поражения мозгового вещества – диффузные или многоочаговые.

Хронические формы:

- Начальный этап сосудистой дисфункции – при рассеянном поражении нейронов клиническая картина смазанная, поскольку мозг запускает процесс компенсации;

- Прогрессирование процесса или дисциркуляторная энцефалопатия – длительный дефицит крови в тканях мозга приводит к множественным некротическим очагам или обширным диффузным поражениям отдельных нейронов.

Прогрессирующая ишемия мозга без медикаментозного лечения неизбежно приводит к острым состояниям (инсульт, энцефалопатия гипертонического типа), когда прогноз для жизни крайне неблагоприятный.

Диагностировать начальный этап сосудистой дисфункции достаточно сложно, поскольку пациенты не обращаются за квалифицированной помощью при появлении первых симптомов, списывая свое состояние на обычное переутомление.

При подозрении на церебральную недостаточность невропатологи чаще назначают послойное исследование структур мозга. КТ перфузия головного мозга более доступна по цене в сравнении с МРТ, а по информативности не уступает. Процедуру проводят только при отсутствии противопоказаний.

КТ перфузия головного мозга проводится после введения контрастного вещества в кровяное русло, после чего специальная программа автоматически расшифровывает три основных показателя для диагностирования дисфункции церебральных мозговых сосудов (общий объем крови, скорость кровотока и время прохождения контраста через сосуды).

Что это такое синдром гипоперфузии головного мозга

Многие врачи рассматривают гипоперфузию как особое состояние мозга, при котором отсутствуют отдельные симптомы. Клинические проявления представляют собой синдром, который возникает при любой степени ишемии мозговых тканей.

Синдром гипоперфузии на начальном этапе включает в себя субъективные жалобы пациента:

- Головная боль и шум в ушах;

- Изменение эмоционального фона;

- Снижение памяти;

- «Хроническая» усталость.

Для дифференцирования диагноза обязательно исключают травмы мозга или воспалительные процессы. Прогрессирование патологического процесса приводит к усилению симптоматики и появлению дополнительных (очаговых) проявлений – это зависит от дисфункции определенной церебральной артерии и ее калибра.

Функциональная недостаточность сосудистого русла при начальной степени может протекать латентно, так как ЦНС запускает процесс компенсации при дефиците крови. Но длительное время компенсировать дефицит крови ЦНС не может, нейроны очень чувствительны и нуждаются в постоянном поступлении главного компонента – кислорода. Всего через несколько секунд прекращения питания наступает гибель нервных клеток.

Лечение

Начальные формы церебральной недостаточности эффективно лечатся медикаментозными средствами. Своевременная комплексная терапия направлена на восстановление кровотока и метаболизма. Это достигается при устранении первопричины, которая привела к гипоперфузии мозга (атеросклероз, гипертоническая болезнь).

Консервативная терапия помогает полностью восстановить функциональность ЦНС. Но если в мозге визуализируются крупные некротические очаги или развивается состояние, угрожающее жизни, то без хирургического вмешательства не обойтись.

Профилактика

Вторичные профилактические меры при хронических цереброваскулярных патологиях направлены на коррекцию когнитивных нарушений и улучшение качества жизни:

- Диетотерапия для мозга;

- Физическая активность – ЛФК;

- Техники самомассажа шейно – воротниковой зоны.

Первичная профилактика помогает снизить риск сосудистых патологий, особенно у людей, находящихся в группе риска:

- Отказ от вредных привычек;

- Сбалансированный рацион;

- Адекватный режим труда и отдыха;

- Посильные физические нагрузки.

Своевременная комплексная терапия при гипоперфузии мозга полностью восстанавливает функциональность ЦНС без негативных отдаленных последствий. Запущенные формы сосудистых патологий неизбежно приводят к инвалидизации или летальному исходу.

Источник

Гиперперфузия головного мозга

Редкое, но опасное осложнение —гиперперфузия головного мозга. Она возникает, когда в результате анатомических вариантов отхождения или случайной канюляции общей сонной артерии значительная часть крови, поступающей из артериальной канюли, направляется непосредственно в головной мозг.

Наиболее серьезное следствие такого осложнения — резкое повышение мозгового кровотока с развитием внутричерепной гипертензии, отека и разрыва капилляров мозга. При этом возможно развитие односторонних отореи, ринореи, отека лица, петехий, отека конъюнктивы.

Если гиперперфузия мозга вовремя не обнаружена и не начата активная терапия внутричерепной гипертензии, то это осложнение может привести больного к смерти (Оркин Ф. К. , 1985).

Гипоперфузия головного мозга

Уменьшение перфузионного давления до уровня ниже порога ауторегуляции (около 50 мм рт. ст. ) ассоциируется с низким мозговым кровотоком. Гипоперфузия играет важную роль не только в развитии фатальной диффузной энцефалопатии, основу которой составляют преимущественно некротические процессы в головном мозге, но и в формировании различных редуцированных форм энцефалопатии.

Клинически она проявляются от развития невыраженных послеоперационных расстройств в центральной и периферической нервных системах в виде изменения поведения, интеллектуальной дисфункции, эпилептических припадков, офтальмологических и других расстройств, до глобального церебрального повреждения с персистирующим вегетативным состоянием, неокортикальной смертью мозга, тотальной церебральной и стволовой смертью (Show P. J. , 1993).

Определение понятия “острая ишемия” пересмотрено.

Раньше острой ишемией считали лишь ухудшение доставки в орган артериальной крови при сохранении венозного оттока из органа.

В настоящее время (Биленко М. В. , 1989) под острой ишемией понимают резкое ухудшение (неполную ишемию) или полное прекращение (полную, тотальную ишемию) всех трех основных функций локального кровообращения:

- доставки в ткань кислорода,

- доставки в ткань субстратов окисления,

- удаления из ткани продуктов тканевого метаболизма.

Лишь нарушение всех процессов обусловливает тяжелый симптомокомплекс, приводящий к резкому повреждению морфофункциональных элементов органа, крайней степенью которого является их гибель.

Состояние гипоперфузии мозга также может быть связано с эмболическими процессами.

Пример. Больная У. , 40 лет, оперирована по поводу ревматического порока (рестеноза) митрального клапана, пристеночного тромба в левом предсердии. С техническими трудностями проведено протезирование митрального клапана дисковым протезом и удаление тромба из левого предсердия. Операция продолжалась 6 ч (длительность ЭКК — 313 мин, пережатия аорты — 122 мин). После операции больная — на ИВЛ. В послеоперационном периоде, кроме выраженных признаков тотальной сердечной недостаточности (АД — 70 — 90/40 — 60 мм рт. ст. , тахикардия до 140 в 1 мин, желудочковые экстрасистолы), развились признаки постишемической энцефалопатии (кома, периодические тонико-клонические судороги) и олигоурия. Через 4 ч после операции выявлен острый инфаркт миокарда заднебоковой стенки левого желудочка сердца. Спустя 25 ч после окончания операции, несмотря на вазопрессорную и кардиостимулирующую терапию, возникла гипотензия — до 30/0 мм рт. ст. с последующей остановкой сердца. Реанимационные мероприятия с 5-кратной дефибрилляцией успеха не имели.

На вскрытии: головной мозг массой 1400 г, извилины уплощены, борозды сглажены, на основании мозжечка — борозда от вклинения в большое затылочное отверстие. На разрезе ткань мозга влажная. В правом полушарии в области подкорковых ядер — киста размерами 1 х 0,5 х 0,2 см с серозным содержимым. Обнаружены двусторонний гидроторакс (слева — 450 мл, справа — 400 мл) и асцит (400 мл), выраженная гипертрофия всех отделов сердца (масса сердца 480 г, толщина миокарда стенки левого желудочка — 1,8 см, правого — 0,5 см, желудочковый индекс — 0,32), дилатация полостей сердца и признаки диффузного миокардитического кардиосклероза. В заднебоковой стенке левого желудочка — острый обширный (4 х 2 х 2 см) инфаркт миокарда с геморрагическим венчиком (давностью около 1 сут. ). Гистологически подтверждено наличие выраженного отека ствола головного мозга, венозного и капиллярного полнокровия, ишемических (вплоть до некротических) повреждений нейронов коры больших полушарий. Физико-химически — выраженная гипергидратация миокарда всех отделов сердца, скелетных мышц, легких, печени, таламуса и продолговатого мозга. В генезе инфарцирования миокарда у данной больной кроме атеросклеротического поражения венечных артерий имели значение длительные периоды оперативного вмешательства в целом и отдельных его этапов.

Источник

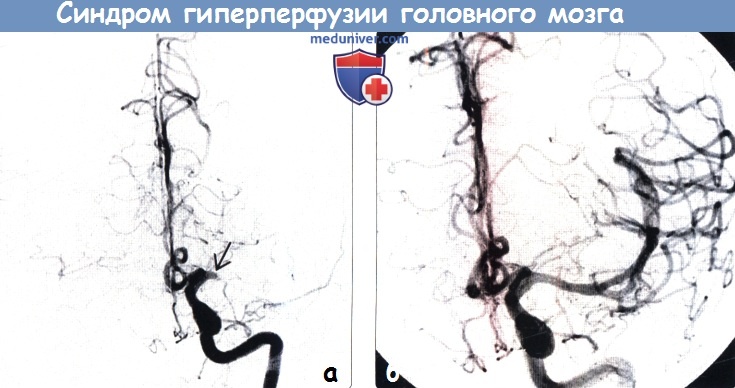

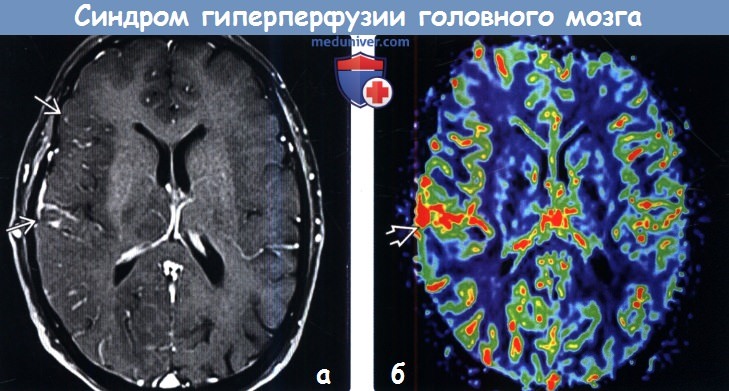

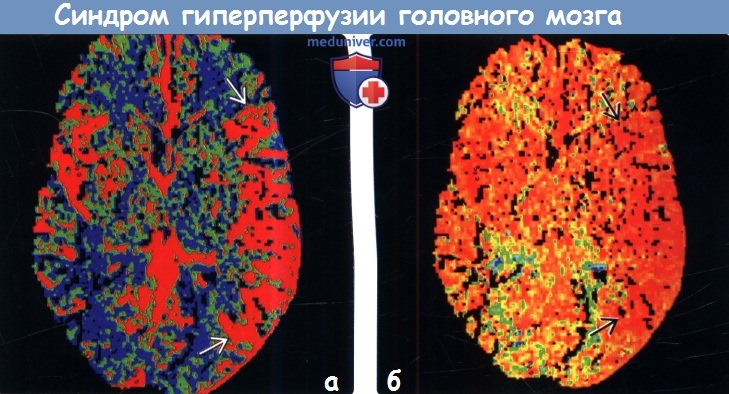

Диагностика синдрома гиперперфузии головного мозга по КТ, МРТа) Терминология: 1. Сокращения: 2. Синонимы: 3. Определение: б) Визуализация: 1. Общие характеристики синдрома гиперперфузии головного мозга (СГГМ): 2. Рекомендации по визуализации: 3. КТ при синдроме гиперпефузии головного мозга (СГГМ):

4. МРТ при синдроме гиперпефузии головного мозга (СГГМ): 5. Другие методы исследования:

в) Дифференциальная диагностика: 1. Острая ишемия-инфаркт головного мозга: 2. Эпилептический статус: 3. Острая гипертензивная энцефалопатия, СЗОЭ: 4. Синдром MELAS: 5. Гиперкапния: г) Патология. Общие характеристики синдрома гиперперфузии головного мозга (СГГМ):

д) Клиническая картина: 1. Проявления синдрома гиперперфузии головного мозга (СГГМ): 2. Демография: 3. Течение и прогноз: 4. Лечение: е) Диагностическая памятка. Обратите внимание: ж) Список литературы:

– Также рекомендуем “Тромбоз синуса твердой мозговой оболочки на КТ, венограмме” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 22.3.2019 |

Источник