Синдром кольцевидной тени при чем

Синдром кольцевидной тени.

«Дифференциальная рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания и средостения», Л.С.Розенштраух, М.Г.Виннер

Здесь речь идет о единичных и множественных, в основном тонкостенных, полостях в легких. Полости в легких — весьма распространенное явление.

Оно встречается при долевых и сегментарных затемнениях (абсцедирующая пневмония, хроническая неспецифическая пневмония, цирротический и инфильтративный туберкулез), затемнениях без четких анатомических границ, округлых затемнениях (туберкулома с распадом, периферический рак с распадом, круглые фокусы хронической пневмонии, абсцесс, эхинококк с распадом и др.), диссеминациях (гематогенно-диссеминированный туберкулез, пневмококкозы), распространенных процессах (саркоидоз) и др.

Но во всех перечисленных ситуациях полости распада либо не выступают на первый план, как при абсцедирующей пневмонии, когда ведущим скиалогическим признаком является само пневмоническое затемнение, либо составляют лишь часть шаровидного образования, в частности при туберкуломе или периферическом раке, либо сопровождаются большим количеством очаговых теней и фиброзом при различных формах туберкулеза.

Здесь рассмотрены трудности дифференциальной диагностики полостей, являющихся ведущим и основным симптомом рентгенологической картины.

При всем этом повторы в какой-то степени неизбежны, тем более, что одно и то же заболевание в динамике может проявляться вначале округлым затемнением с одной или несколькими полостями распада, затем затемнением с большой центрально расположенной полостью распада и толстыми стенками и, наконец, в виде тонкостенной полости.

Возможна и противоположная динамика: тонкостенная полость, заполняясь, становится округлым затемнением (заполненные каверны) либо в ней появляется новый фокус затемнения, который может заполнить всю полость (в частности, при аспергиллемах).

Существует большое число классификаций тонкостенных воздушных полостей, создателями которых являются морфологи, рентгенологи, хирурги, фтизиатры и другие специалисты. Казалось бы, наиболее логично тонкостенные полости в зависимости от их происхождения разделить на врожденные и приобретенные.

Однако до сих пор нет достоверных, проверенных практикой клинико-рентгенологических критериев, основываясь на которых можно было бы отличить врожденные образования от приобретенных. Ю. Н. Левашов (1978) лишь у 9 из 8092 (0,11%) детей обнаружил в легких множественные кисты врожденного характера, которые отличались от приобретенных бронхоэктазов тремя признаками: отсутствием хрящевых пластинок в стенках, недоразвитием респираторных отделов легких и слабо выраженным воспалением в бронхах и паренхиме легкого.

Понятно, что эти признаки уловимы на морфологическом уровне и не могут быть достоверно установлены клиническими и рентгенологическими методами исследования. Кроме того, морфологи все еще спорят о доказательности критериев врожденности воздушных полостей.

В практической работе, исходя из диагностических возможностей применяемых методик исследования и потребностей клиники, мы делим тонкостенные полости в легких на пять групп: бронхиальные (истинные) кисты, кистевидные бронхоэктазы, постпневмонические (ложные) кисты, санированные каверны и эмфизематозные буллы.

Что касается теней, которые могут симулировать кольцевидные образования, то их немного. В первую очередь это относится к переплетениям сосудистого рисунка, которые иногда могут дать картину тонкостенных полостей. Кроме того, встречаются неправильности строения ребер, например раздвоенное ребро Лушки, перемычки между ребрами, изменения ребер после туберкулеза и остеомиелита, которые при первом взгляде на снимок или экран могут создать впечатление полости.

Однако полипозиционное исследование, особенно при рентгеноскопии, дает возможность исключить кольцевидные тени, хорошо очерченные и замкнутые со всех сторон, сохраняющие форму при поворотах и смещающиеся с легким при дыхании.

Для дифференциальной диагностики кольцевидных теней применяют следующие методики:

- Полипозиционное исследование под контролем рентгеновского экрана, в том числе в латеропозиции.

- Производство прямых и боковых снимков, в том числе прицельных.

- Производство прямых и боковых томограмм паренхимы легкого.

- Бронхография, в основном ненаправленная.

- Контрастное исследование желудочно-кишечного тракта.

- Диагностический пневмоторакс и пневмоперитонеум.

Бронхиальная киста. Четкие наружные и внутренние контуры кисты, неизмененная легочная ткань вокруг. Операция.

Бронхиальные кисты — это тонкостенные полости в легких, представляющие собой локальные расширения бронхов, возникшие вследствие вентильного стеноза в их проксимальных отрезках.

Стенками таких полостей являются растянутые стенки бронхов, покрытые изнутри бронхиальным эпителием.

В отличие от сходных с ними кистовидных бронхоэктазов связь бронхиальных кист с приводящим бронхом не выражена.

Они могут быть как врожденного, так и приобретенного генеза, однако выяснить это в части случаев можно лишь при гистологическом исследовании.

В нижней доле множество тонкостенных округлых полостей с хорошо очерченными стенками. Операция. Диагноз бронхиальных кист подтвержден при гистологическом исследовании.

Томограмма в боковой проекции

Двусторонние бронхиальные кисты в фазе воспаления, в которых видны небольшие уровни жидкости.

Бронхиальные кисты могут быть единичными и множественными. Ввиду незначительной связи с приводящим бронхом или полного отшнурования кисты редко инфицируются, поэтому клинические проявления, как правило, не выражены и полости нередко выявляются при профилактическом осмотре или интеркуррентном заболевании.

Контуры этих кольцевидных теней хорошо очерчены; окружающая их легочная ткань чаще всего не изменена. Бронхиальные кисты могут располагаться в любых сегментах, иметь округлую или овальную форму. Лишь иногда они бывают неправильной формы в виде карманообразных выпячиваний и еще реже содержат перегородки. При бронхографии, даже направленной, они не контрастируются.

В редких случаях бронхиальные кисты воспаляются, их стенки несколько утолщаются, а в полостях появляется небольшое количество жидкости, образующей горизонтальный уровень.

Общее состояние больных мало изменяется.

Томограмма в боковой проекции (а) и бронхограмма (б). Мешотчатые (кистовидные) бронхоэктазы средней доли. Полости расположены на измененном вследствие склероза легочном фоне, хорошо видны на томограмме, контрастируются. Средняя доля уменьшена в объеме. Операция.

Кистовидные бронхоэктазы представляют собой расширения бронхов и отличаются от бронхиальных кист следующими признаками:

- больные предъявляют жалобы на кашель со слизисто-гнойной мокротой, иногда с прожилками крови, повышение температуры тела, отмечают сезонность обострения;

- кистовидные бронхоэктазы всегда множественные, одиночная тонкостенная полость нехарактерна;

- окружающая легочная ткань изменена по типу пневмосклероза;

- при бронхографии, даже ненаправленной, кистовидные бронхоэктазы хорошо контрастируются, что является достоверным признаком их отличия от бронхиальных кист.

Расширения бронхов в отличие от бронхиальных кист широко сообщаются с приводящими бронхами, что хорошо документируется бронхографией. Связь с приводящими бронхами способствует инфицированию бронхоэктазов и появлению типичной клинической картины бронхоэктатической болезни (слизисто-гнойная мокрота, кровохарканье, периодические подъемы температуры тела).

При излюбленной локализации кистовидных бронхоэктазов в верхних долях отток содержимого полостей облегчается и в этих случаях клинические проявления выражены слабо (кровохарканье при так называемых сухих бронхоэктазах) либо отсутствуют.

На рентгенограммах и томограммах кистовидные бронхоэктазы имеют вид небольших полостей с тонкими стенками, располагающихся по ходу ветвления соответствующих бронхов. Окружающий их легочный рисунок деформирован. Описанную картину сравнивают с мыльными пузырями, «сотовым» легким.

Пораженная часть легкого нередко уменьшена. Описанные рентгенологические признаки присущи и множественным бронхиальным (истинным) кистам. Однако в отличие от последних кистовидные бронхоэктазы хорошо контрастируются, что является достоверным отличительным признаком. При обострении стенки кистевидных бронхоэктазов, как и истинных бронхиальных кист, утолщаются, а в полостях появляются уровни жидкости.

Кистозная гипоплазия легкого (поликистоз, кистозное, «сотовое», ячеистое легкое) квалифицируется как IV степень нарушения внутриутробного развития бронхиального дерева. На 2 — 3-м месяце внутриутробного развития нарушается образование мелких разветвлений бронхиального дерева, лежащих за сегментарными бронхами. При этом развиваются единичные или множественные бронхиальные кисты.

Ch. Schmitzer и соавт. (1960) представляют механизм развития кист следующим образом: зачаток мелкого бронха (или бронхов), развитие которого нарушено, постепенно растягивается, клеточная масса мезенхимы вследствие давления исчезает, фиброзное поле растягивается и может достигать минимальной толщины.

Эти полости иногда широко сообщаются с бронхами (тогда их трудно отличить от приобретенных кистовидных бронхоэктазов) либо не имеют видимой связи с ними (близки истинным бронхиальным кистам).

Мешотчатые бронхоэктазы верхней доли правого легкого.

При множественных кистозных полостях наблюдается ячеистый рисунок легких, а пораженная часть легкого уменьшается в объеме, что можно констатировать как при кистовидных бронхоэктазах, так и при истинных кистах. Это подтверждает, что диагноз кистевидной гипоплазии, свидетельствующий о врожденном характере кист, может быть поставлен лишь после тщательного гистологического исследования.

Клинически данное состояние неотличимо от приобретенных бронхоэктазов.

По данным Ю. Н. Левашова (1978), у 8% больных с кистозной гипоплазией отмечалось бессимптомное течение, у 54% — течение средней тяжести, а у 20% — тяжелое. Иногда кистозная гипоплазия сочетается с другими врожденными уродствами.

Дифференцировать кистевидные (мешотчатые) бронхоэктазы приходится от немногих процессов, в первую очередь от множественных бронхиальных кист. Решающим методом дифференциальной диагностики является бронхография. Что касается других множественных тонкостенных полостей, то их форма, величина и расположение в большинстве случаев исключают как мешотчатые бронхоэктазы, так и бронхиальные кисты.

Так, эмфизематозные буллы располагаются субплеврально, не имеют правильной формы, их наружная стенка не видна. Множественные санированные каверны и ложные (постпневмонические) кисты часто бывают больших размеров, имеют неправильную форму и стенки неодинаковой толщины.

Множественные тонкостенные полости, образующиеся в обоих легочных полях, на определенном этапе стафилококковых деструкции также мало похожи на кистевидные бронхоэктазы и бронхиальные кисты. Кроме того, их формирование сопровождается бурной клинической картиной септической пневмонии и они весьма динамичны.

Источник

Кольцевидная тень — яркий и сравнительно простой для истолкования рентгенологический синдром. При нем на рентгенограмме вырисовывается тень в виде кольца с замкнутыми контурами. Анатомической основой кольцевидной тени является воздушная полость в легком (полость, заполненная только жидкостью, дает на снимках круглую тень и рассматривается в синдроме «Круглая тень в легочном поле»). Чтобы отнести обнаруженную тень к синдрому кольцевидной тени, необходимо обязательное условие. Надо убедиться, что при поворотах больного или на снимках в двух проекциях — прямой и боковой — действительно сохраняется замкнутое кольцо. Наложение друг на друга теней легочных сосудов или фиброзных тяжей, имеющихся в легких, иногда создает на снимке подобие кольцевидной тени, но при повороте больного в таких случаях выясняется, что «кольцо» не имеет замкнутых стенок и является просто зрительной иллюзией.

Выделив синдром кольцевидной тени, необходимо сразу же установить топографию патологического образования. Дефекты в ребрах, деформации ребер, скопления газа в плевральной полости (ограниченный пневмоторакс) могут обусловливать изображения, напоминающие полости в легком. Тут следует иметь в виду уже отмеченное обстоятельство: если кольцевидная тень в разных проекциях оказывается в пределах легочного поля,— это абсолютный критерий внутри легочной полости.

Если тень имеет вид полукольца и широким основанием прилежит к грудной стенке, го это признак скопления воздуха в плевральной полости — осумкованного пневмоторакса. Чтобы исключить связь кольцевидной тени с изображением ребер, надо внимательно изучить рентгенограмму и проследить, не переходят ли контуры «кольца» в очертания ребер. В последнем случае имеется врожденное или травматическое сращение ребер — образующиеся костные мостики между соседними ребрами создают впечатление кольцевидной тени. Еще раз настойчиво подчеркиваем, что при всех сомнениях в диагностике полостей в легких прибегают к томографии.

Если одна или несколько крупных кольцевидных теней располагаются в нижней части левой половины грудной клетки и при этом сверху ограничены единой четкой линией — контуром диафрагмы, это особое состояние, называемое релаксацией диафрагмы. Кольцевидные тени образуют стенки желудка и кишечных петель, заполненных газом.Установив, что процесс внутрилегочный, т. е. имеется полость в легком, необходимо определить ее природу. Важным критерием для этого служит толщина стенок полости. Возможны три варианта: тонкие стенки, равномерно толстые стенки и неравномерно толстые стенки. Неравномерно толстые стенки наблюдаются при распаде периферического рака легкого. Вследствие некроза опухолевой ткани в раковом узле возникает полость. Она может стать такой большой, что круглая тень опухоли на рентгенограмме превратится в кольцевидную тень. Но некроз происходит неравномерно, и даже при распаде значительной части опухоли на стенках образующейся полости местами остаются опухолевые массы — определяется классическая для распавшейся раковой опухоли картина «перстня с печаткой».

Если кольцевидная тень имеет равномерную ширину на всем протяжении— это симптом полости воспалительного происхождения. Наиболее вероятны два процесса: туберкулезная каверна и абсцесс легкого. Полость возникла в результате творожистого распада при туберкулезе или гнойного расплавления легочной ткани при абсцессе. Творожистые массы или гной эвакуируются через бронх. Но в рентгеновском изображении имеются определенные различия между каверной и абсцессом. И главное из них состоит в том, что при абсцессе в полости обычно находится жидкое содержимое (гной); оно плохо выводится через бронх из-за отека и инфильтрации слизистой оболочки бронха. При постепенном распаде туберкулезного инфильтрата творожистые массы отхаркиваются и жидкости в полости, как правило, нет. Поэтому «сухая» полость с равномерно толстыми стенками — это обычно туберкулезная каверна.

Немаловажное значение в дифференциальной диагностике имеют также те изменения, которые обнаруживаются на рентгенограммах в окружающей легочной ткани, а также в других отделах легких. Например, вокруг туберкулезной каверны, а нередко и в других отделах легких выявляются туберкулезные очаги.

Равномерные тонкие стенки бывают главным образом у полостей трех видов: воздушной кисты, туберкулезной каверны после энергичной терапии (так называемая санированная каверна) и мешотчатого расширения бронха —бронхоэктаза. Если тонкостенная внутрилегочная по-

Множественные кольцевидные тени наблюдаются при множественных кистах (поликистоз легкого), при туберкулезе с несколькими или многими кавернами и при бронхоэктатической болезни. Разграничению помогает оценка величины полостей. Бронхоэктазы обычно дак>1 однотипные по величине кольцевидные тени, группирующиеся в нижних отделах легочных полей на фоне местных фиброзных изменений. По форме преобладают слегка вытянутые, овальные тени, размером не более 1—2 см. При поликистозе воздушные полости могут быть весьма распространенными и локализуются в любых долях легких, в том числе в верхних. Размеры полостей при поликистозе однотипны, но часто превышают 2 см.

Кольцевидные тени разной величины чаще всего встречаются при туберкулезе, но основываться только на этом признаке нельзя; надо учитывать анамнез и клинические данные. При неосложненном поликистозе в анамнезе нет легочного заболевания, а при туберкулезе имеется продолжительная история заболевания с соответствующими клиническими симптомами.

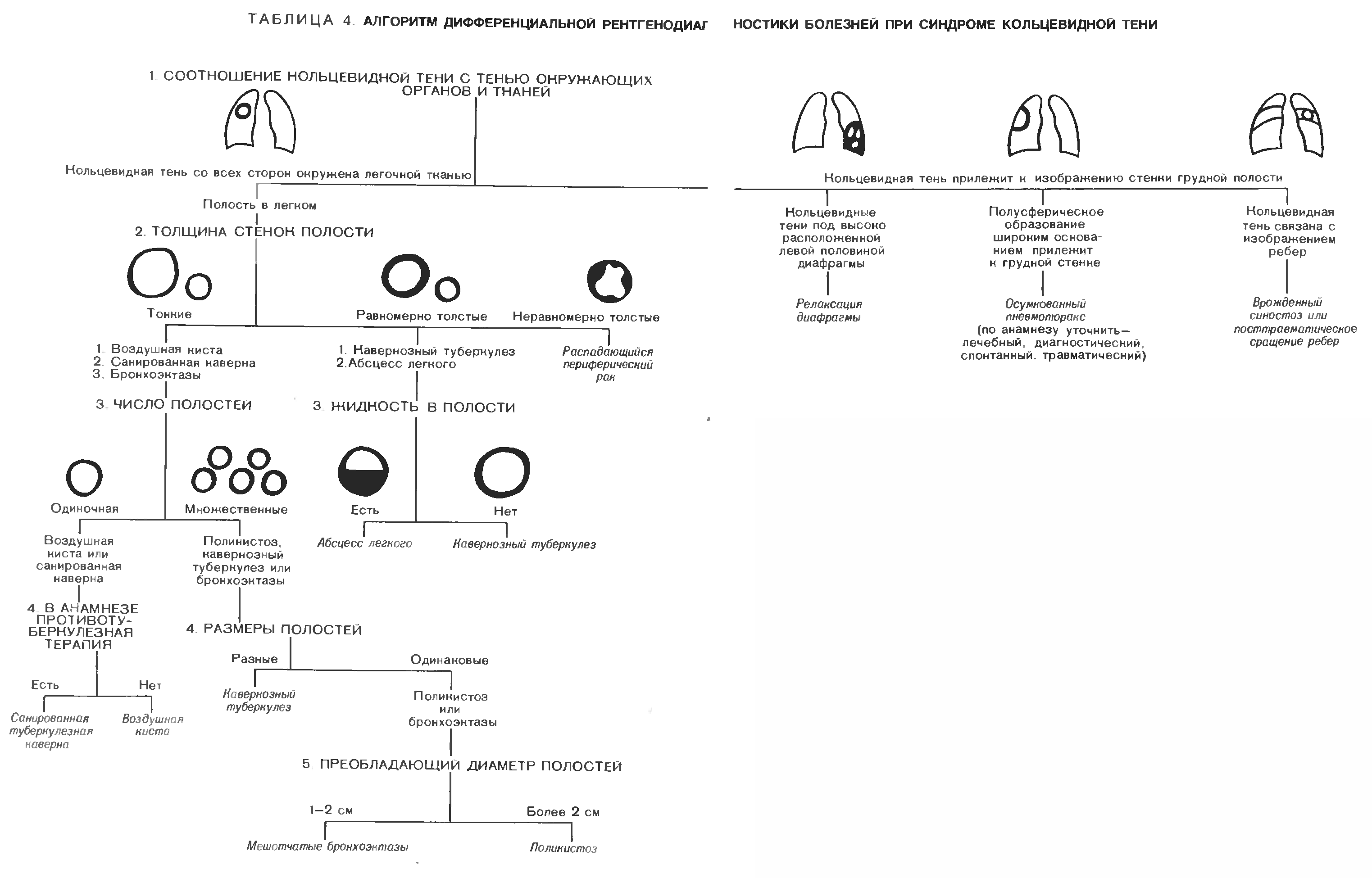

После этих кратких разъяснений мы приводим алгоритм дифференциальной рентгенодиагностики заболеваний, обусловливающих синдром кольцевидной тени (табл.

Источник

Синдром изменения структуры срединной тени.

«Дифференциальная рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания и средостения»,

Л.С.Розенштраух, М.Г.Виннер

Срединная тень — это суммарное изображение органов средостения, основу которой составляют сердце и магистральные сосуды. Остальные органы средостения на прямых обзорных рентгенограммах не дифференцируются.

Более того, возникающие в этой области патологические образования в большинстве случаев также не видны, если располагаются в пределах нормальных границ средостения и хотя бы частично не проецируются на фоне прозрачных легочных полей.

В связи с высокой интенсивностью срединной тени на ее фоне могут дифференцироваться лишь те патологические образования, изображение которых имеет еще более высокую интенсивность либо, напротив, столь мало интенсивно, что приводит к появлению просветлений.

В том и другом случае срединная тень теряет однородность и приобретает определенную структуру, расшифровка которой позволяет приблизиться к правильному диагнозу.

Среди причин возникновения затемнений на фоне тени средостения основными являются опухоли и кисты, расположенные в этой области, уплотнения клетчатки, обызвествления, инородные тела и скопления контрастных препаратов.

Опухоли и кисты средостения

Новообразования средостения, располагающиеся по средней линии и не вдающиеся в пределы легочных полей, могут относиться к различным нозологическим единицам. Это опухоли вилочковой железы, дермоидные кисты и тератомы, липомы, бронхолегочные и энтерогенные кисты, опухоли пищевода, неврогенные опухоли.

В верхнем отделе средостения, где срединная тень отличается относительно небольшой шириной на уровне сосудистого пучка, лишь небольшие новообразования проецируются целиком на ее фоне и не видны на фоне легочных полей. Напротив, в нижнем этаже этой области, где основным субстратом тени является сердце, занимающее более половины диаметра грудной клетки, даже крупные опухоли и кисты могут не обнаруживаться в прямой проекции.

Исключение составляют опухоли, в толще которых имеются известковые или костные включения, интенсивность которых делает их видимыми на обзорных рентгенограммах в прямой проекции. Примером могут служить тератомы переднего средостения. При срединном расположении они могут быть обнаружены в тех случаях, когда на их фоне видны зубы или фаланги.

Рентгенограммы в прямой (а) и боковой (б) проекциях.

Тень кисты видна на фоне срединной тени.

Другая группа образований, выявляемых на обзорных снимках, — это дермоидные или бронхогенные кисты, стенки которых подверглись обызвествлению.

На фоне срединной тени выявляется сплошное или прерывистое интенсивное кольцевидное затемнение высокой интенсивности, способствующее обнаружению кисты в ряде случаев даже при флюорографии.

Если опухоли или кисты, располагающиеся посредине, не содержат извести, то необходимо исследование в боковой или косой проекции, без чего допускаются серьезные диагностические ошибки.

После выявления патологического образования на снимках в боковой или косой проекции с целью определения всех его параметров производят суперэкспонированные снимки или томограммы в прямой проекции; в этих условиях они становятся видны сквозь тень сердечно-сосудистого массива.

Многопроекционное исследование, включающее при необходимости контрастирование пищевода, ангиокардиографию, пневмомедиастинографию, поперечную компьютерную томографию, позволяет определить точную локализацию опухоли или кисты, соотношения с соседними органами, состояние последних, т. е. получить сведения, необходимые для решения вопроса о лечебной тактике.

Рентгенограмма с контрастированным пищеводом: видна резкая деформация последнего (а) и рентгенограмма косой проекции (б). Гигантская лейомиома пищевода, имитирующая кисту средостения. Операция.

Смешанная опухоль переднего средостения, придающая срединной тени пестрый вид.

Аденома трахеи

Среди объемных образований средостения, не выходящих за пределы этой области и скрывающихся за срединной тенью, определенное место занимают аневризмы сосудов, в основном аорты, расположение которых делает их невидимыми в прямой проекции: это небольшие аневризмы средней части дуги или довольно крупные аневризмы нисходящего отдела аорты. В отсутствие обызвествления стенок они обнаруживаются только при многопроекционном исследовании.

Тень средостения может стать неоднородной и более плотной за счет воспалительных процессов и травматических повреждений, поражающих клетчатку этой области.

Это относится к диффузному медиастиниту и гематоме средостения, исходом которых часто являются разрастание фиброзной ткани, утолщение медиастинальной плевры, возникновение плевроперикардиальных спаек. В таких случаях на суперэкспонированных снимках в прямой и особенно боковой проекции видны тяжистость и неоднородное затемнение срединной тени, еще отчетливее определяемые на томограммах.

Другой причиной неоднородности и неравномерного затемнения тени средостения может быть так называемый склерозирующий медиастинит. Это первично-хроническое заболевание, развивающееся чаще всего у больных, длительно страдающих туберкулезом легких, бронхоэктатической болезнью, хроническим абсцессом легкого, хронической пневмонией.

На фоне хронических проявлений основного процесса обычно возникновение вялотекущего воспаления клетчатки средостения проходит незаметно для больных и врачей. Первым и основным признаком склерозирующего медиастинита становится дисфагия.

Фиброзная ткань сдавливает пищевод и сужает его просвет, иногда довольно резко. В связи с тем что сужение пищевода и являющаяся его следствием дисфагия развиваются в течение длительного периода и становятся выраженными, большей частью у пожилых людей, эти симптомы нередко приводят к предположению о наличии злокачественной опухоли пищевода.

При рентгенологическом исследовании обнаруживается сужение пищевода на различном протяжении; складки слизистой оболочки на месте сужения обычно сохранены, стенки пищевода не утолщены. Тень средостения неоднородна, на ее фоне видны грубые тяжистые разрастания.

Определенное значение при диагностике имеют данные анамнеза о наличии в прошлом или настоящем воспалительного процесса, чаще всего в легких. Исключить рак пищевода очень важно еще и потому, что часто применяющаяся при этом заболевании лучевая терапия способствует прогрессированию склерозирующего медиастинита и, следовательно, усилению стеноза пищевода.

Разрастание соединительной ткани средостения может вызвать стеноз верхней полой вены с развитием характерного для него клинического синдрома (цианоз и отек лица и конечностей, чувство тяжести за грудиной, головная боль, головокружение, периодическая сонливость, одышка). Рентгенологически при этом определяется расширение верхнего отдела срединной тени вправо, а при кавографии — супрастенотичеокое увеличение просвета вены и обширная сеть коллатеральных вен.

Склерозирующий медиастинит в части случаев вызывает сужение и деформацию трахеи, что проявляется одышкой, иногда стридорозным дыханием. В связи с тем что наряду с описанными изменениями при этом процессе обычно облитерируются парамедиастинальные плевральные пространства, обследование больных на трохоскопе не приводит к расширению верхнего отдела срединной тени, что имеет место в норме.

В некоторых случаях при склерозирующем медиастините соединительная ткань не только разрастается в средостении, но переходит на корни легких, бронхи и артерии, легочную паренхиму. Иногда этот процесс служит выражением торакоабдоминального фиброза, или болезни Ормонда.

Очень редко склерозирующим медиастинитом проявляется распространенное системное поражение соединительной ткани, при котором наблюдаются склерозирующий тиреоидит, ретроорбитальный фиброз, склерозирующий холангит и т. п. Этот отдел срединной тени не расширяется при исследовании на трохоскопе и при максимальном выдохе.

Интенсивность тени средостения иногда повышается в результате массивной лучевой терапии, предпринимаемой по поводу рака пищевода, легкого, молочной железы, лимфогранулематоза, злокачественных лимфом.

При выраженном лучевом фиброзе средостения клиническая и рентгенологическая картины весьма сходны с проявлениями склерозирующего медиастинита.

Рентгенограммы в прямой (а) и косой (б) проекциях. Неоднородное уплотнение клетчатки средостения.

Оперативные вмешательства на средостении, в частности при обширном внутригрудном зобе, раке пищевода и др., также могут привести к изменению рентгенологической картины этой области вследствие неравномерного разрастания соединительной ткани и развития плевральных и плевроперпкардиальных шварт.

Источник