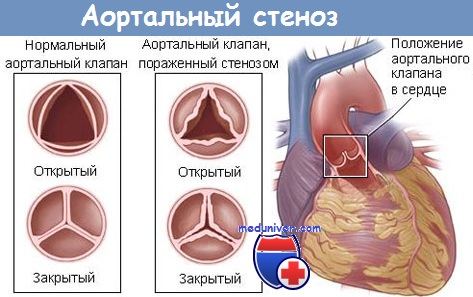

Синдром поражения клапанов аорты недостаточность и стеноз

Советы при стенозе и недостаточности аортального клапана

1. Каковы две наиболее распространенные причины стеноза аорты?

Врожденная аномалия и ревматическая атака.

2. Какова наиболее распространенная причина недостаточности аортального клапана?

Заболевания соединительной ткани, такие как синдром Марфана и расслоение аорты.

3. Какая наиболее распространенная анатомическая аномалия лежит в основе врожденного аортального стеноза?

Двустворчатый аортальный клапан.

4. Как чаще всего проявляется стеноз аорты и аортальная недостаточность у младенцев?

Застойной сердечной недостаточностью.

5. Каковы наиболее распространенные симптомы стеноза аорты у взрослых?

Обморок, одышка при физической нагрузке и стенокардия.

6. Какие объективные признаки позволяют заподозрить аортальный стеноз?

У младенцев, это — систолический нарастающий-убывающий (ромбовидный) шум, слабая периферическая пульсация.

У взрослых — систолический парастающий-убывающий шум, замедление пульсовой волны {pulsus parvus et tardus — этот термин вызовет волнение у вашего заведующего во время обхода).

7. Какие объективные данные свидетельствуют о наличии аортальной недостаточности у взрослых?

Для аортальной недостаточности характерны высокое пульсовое давление и низкое диастолическое давление.

8. Каково самое опасное осложнение стеноза аорты?

Внезапная смерть.

9. Как подтверждается диагноз аортальной недостаточности?

При катетеризации сердца. У младенцев в критическом состоянии диагноз ставится па основании допплер-эхокардиографии; затем ребенок сразу отправляется в операционную для вальвотомии. У детей необходимо выявить сопутствующие заболевания, такие как открытый артериальный проток и коарктация грудного го отдела аорты.

У взрослых важно оцепить состояние коронарных артерий, поскольку поражение аортального клапана часто вызвано атеросклерозом (особенно это касается пожилых больных, страдающих стенокардией).

10. Как подтверждается диагноз?

У больных моложе 40 лет (когда пет подозрения па сопутствующую ишемическую болезнь сердца). Для подтверждения диагноза аортальной недостаточности достаточно только эхокардиографического исследования.

11. В каких случаях при стенозе аортального клапана показана операция?

При нарастании симптомов, прогрессирующей гипертрофии левого желудочка или пиковом систолическом градиенте 60 мм рт.ст.

12. В каких случаях показана операция при недостаточности аортального клапана?

При размере левого желудочка в конце систолы > 55 мм (по данным эхокардиографии), фракционном укорочениии < 75% или конечно-диастолическом диаметре >70 мм.

13. Показана ли аортальная вальвотомия при врожденном стенозе аорты?

Обычно нет. Большинству детей позднее потребуется протезирование аортального клапана.

14. Применяется ли аортальная вальвотомия при кальцифицированном аортальном стенозе?

Нет. Взрослым показано протезирование аортального клапана.

15. Показана ли при аортальной недостаточности пластика клапана?

Обычно нет.

16. В чем заключается протезирование аортального клапана?

Протезирование аортального клапана осуществляется в условиях экстракорпорального кровообращения. Поскольку левый желудочек достаточно утолщен, необходимо предпринять особые меры во избежание ишемического поражения миокарда. В левом желудочке делается отверстие для снижения натяжения миокарда, и сердце останавливается путем холодовой калиевой кардиоплегии.

Особенно внимательным следует быть при санации кальцифицированного клапана и его кольца, чтобы предотвратить попадание кальциевых частиц в желудочек и возможную эмболию. Наконец, при наложении швов необходимо не допустить обструкции левой коронарной артерии.

17. Что такое операция Росса (Ross)?

Нативный клапан легочной артерии и ее центральная часть (аутотрансплантат) перемещаются на место аортального клапана. Путь оттока правого желудочка реконструируется при помощи аллотрансаплантата легочной артерии (взятого у трупа и замороженного).

18. Какой тип протезирования используется у детей?

У детей до 15 лет применяется механический клапан из-за многочисленных случаев быстрой кальцификации свиных клапанов. Кальцификация свиных клапанов происходит быстро у молодых людей в возрасте 15-30 лет; поэтому их использование в этой возрастной группе вызывает большие проблемы.

19. Какие методы лечения применяются при небольшом размере кольца аортального клапана?

а) Аортовентрикулопластика Конно (Konno). Желудочковая перегородка разрезается но ходу кольца аортального клапана. Затем в разрез вшивается заплата для увеличения размера кольца аорты вдвое и больше.

б) Операция Росса-Конно (Ross-Konno). Нативный клапан удаляется, и перегородка разрезается. Сегмент правого желудочка вместе с аутотрансплантатом легочной артерии используется в качестве заплаты перегородки.

в) Пластика заплатой через кольцо аорты по направлению к митральному клапану. Разрез выполняется через центр некоропарного кольца по направлению к кольцу митрального клапана, но не доходя до него. Затем в разрез вшивается V-образная заплата для увеличения кольца на один размер.

г) Пластика заплатой Manouguian до передней створки митрального клапана. Описанный выше разрез распространяется на митральный клапан. Такое продление разреза позволяет увеличить аортальное кольцо приблизительно на 2 размера.

20. Что такое размер клапана?

Размер протезного клапана определяется его диаметром. Поэтому клапан №21 соответствует 21 мм в диаметре. Площадь клапана возрастает экспоненциально с диаметром клапана; увеличение размера клапана в два раза — очень значительно.

21. Каковы показатели оперативной летальности?

В группе невысокого риска — менее 3%; при ослабленной функции левого желудочка – 15-20%.

22. Какие возникают осложнения при протезировании аортального клапана?

• Низкий сердечный выброс (5%); чаще наблюдается у больных с предшествующей застойной сердечной недостаточностью

• Кровотечение, требующее повторного хирургического вмешательства (5%)

• Блокада сердца (2%)

• Инсульт (1%) — в результате воздушной или кальциевой эмболии после ушивания аорты

23. Каковы отдаленные результаты протезирования аортального клапана?

Отдаленные результаты превосходны, за исключением случаев предшествующей застойной сердечной недостаточности или тяжелой ИБС. Десятилетняя выживаемость составляет 75%.

24. Можно ли применять баллонную вальвотомию при кальцифицированном стенозе аорты у взрослых?

Нет. Баллонная вальвотомия использовалась при кальцифицированном стенозе аорты, но отдаленные результаты оказались плохими. Первоначально была надежда, что баллонная вальвотомия может заменить операцию и облегчить состояние возрастных больных, которые из-за пониженной функции левого желудочка подвержены наиболее высокому хирургическому риску. Тем не менее именно в этой группе баллонная вальвотомия дала наихудшие результаты; легальность к концу первого года после операции составила около 50%.

25. В каких случаях показана баллонная вальвотомия?

Из-за быстрого ухудшения гемодинамических показателей баллонная вальвотомия применяется в первую очередь как промежуточный этап перед протезированием аортального клапана или пересадкой сердца у больных в критическом состоянии. Временное улучшение функции желудочка позволяет предположить, что протезирование аортального клапана окажется эффективным.

Баллонная вальвотомия также применяется для облегчения симптомов тяжелого аортального стеноза у женщин во втором триместре беременности. Баллонная вальвотомия по-прежнему широко применяется у младенцев и детей раннего возраста с врожденным стенозом аорты при нормальных размерах клапанного кольца. В этих случаях непосредственные результаты схожи с результатами хирургической вальвотомии.

26. Следует ли выполнять вальвотомию с окклюзией притока у детей до 3-месячного возраста?

За:

а) Низкий коэффициент летальности (20%).

б) Сердечный выброс снижается редко.

Против:

а) Ограниченность во времени; операция должна выполняться быстро.

б) В 20% случаев развивается значительная недостаточность аортального клапана.

27. Следует ли проводить хирургическую вальвотомию в условиях экстракорпорального кровообращения у детей до 3-месячного возраста?

За: Достаточно времени на выполнение операции.

Против: Чаще наблюдается снижение сердечного выброса в послеоперационном периоде.

28. Показана ли баллонная вальвотомия младенцам, детям и лицам молодого возраста?

За: Позволяет избежать операции.

Против: Часто бывает неудачной у младенцев с небольшим клапанным кольцом.

29. Можно ли использовать свиные или трупные клапаны у больных в возрасте 15-30 лет?

За: Не требуется антикоагулянтная терапия. Таким образом, можно избежать риска значительного кровотечения у физически активных больных, что дает реальные преимущества у женщин детородного возраста.

Против: Несколько чаще возникает ранняя дисфункция клапана за счет его кальцификации. Поэтому может потребоваться замена клапана до истечения десятилетнего срока протезирования.

30. Нужно ли делать операцию Росса?

За:

а) Нет необходимости в применении механических клапанов даже у детей, что позволяет избежать антикоагулянтной терапии.

б) Такой аортальный клапан может функционировать всю жизнь.

Против:

а) Разрушается здоровый клапан легочного ствола, в результате чего больной пожизненно приобретает пороки двух клапанов.

б) Операция требует большого хирургического опыта, который приобретается за счет многочисленных осложнений.

Учебное видео аускультации сердца

– Также рекомендуем “Советы при туберкулезе”

Оглавление темы “Советы хирургам.”:

- Советы при болезнях вен

- Советы по диагностике болезней сосудов

- Советы по исследованию сосудов при нарушении мозгового кровообращения

- Советы по исследованию сосудов при артериальной недостаточности

- Советы при аорто-коронарном шунтировании (АКШ)

- Советы при митральном стенозе

- Советы при недостаточности митрального клапана

- Советы при стенозе и недостаточности аортального клапана

- Советы при туберкулезе

- Советы при плевральном выпоте

Источник

Недостаточностью аортального клапана называют порок сердца, при котором створки клапана не могут полноценно смыкаться и препятствовать обратному забросу крови из аорты в левый желудочек в момент расслабления стенок желудочков. В результате постоянной регургитации крови левый желудочек испытывает постоянную нагрузку, его стенки растягиваются и утолщаются, а органы и ткани организма страдают от недостаточного кровообращения.

В стадии компенсации недостаточность аортального клапана может не проявлять себя, но при исчерпывании резервов сердце испытывает все большую нагрузку, и состояние здоровья больного ухудшается, т. к. изменения в структуре сердца становятся необратимыми и развивается тотальная сердечная недостаточность. Такие тяжелые проявления этого клапанного порока могут грозить развитием тяжелых осложнений и наступлением летального исхода.

По данным статистики, аортальная недостаточность обнаруживается у каждого седьмого пациента с пороками сердца, и в 50-60% случаев сочетается с аортальным стенозом и/или с митральной недостаточностью или стенозом. В изолированном виде данный порок наблюдается у каждого двадцатого больного с пороками сердца. Аортальная недостаточность встречается преимущественно у мужчин и в большинстве случаев является приобретенной.

Содержание

Виды

В зависимости от времени формирования порока аортальная недостаточность может быть:

- врожденной: развивается в результате наследственных причин или негативного влияния различных факторов на организм будущей матери;

- приобретенной: развивается вследствие воздействия на сердце различных заболеваний, травм и онкологических патологий, появляющихся у ребенка или взрослого после рождения.

Приобретенная недостаточность аортального клапана может быть:

- органической: развивается вследствие повреждения структуры клапана;

- функциональной: развивается вследствие расширения левого желудочка или аорты.

В зависимости от объема заброса крови в левый желудочек из аорты выделяют четыре степени данного порока сердца:

- I степень – не более 15%;

- II степень – около 15-30%;

- III степень – до 50%;

- IV степень – более 50%.

По скорости развития заболевания аортальная недостаточность может быть:

- хроническая: развивается в течение многих лет;

- острая: стадия декомпенсации наступает в течение нескольких дней (при расслоении аорты, тяжелом течении эндокардита или травмах грудной клетки).

Причины

Врожденная недостаточность аортального клапана выявляется редко. Она может вызываться:

- негативным воздействием на организм беременной инфекции, рентгеновского или радиационного излучения и пр.;

- врожденными дефектами структур сердца (развитием 1-2- или 4-х створчатого клапана аорты, аномалии межпредсердной перегородки);

- расширениями аорты, резвившимися вследствие синдрома Марфана;

- синдромом дисплазии соединительной ткани, которая приводит к утолщению и дегенерации клапанных створок.

Приобретенная органическая недостаточность аортального клапана может вызываться такими заболеваниями и патологиями:

- атеросклероз аорты;

- ревматическая лихорадка;

- инфекционный эндокардит;

- сифилис;

- системная красная волчанка;

- травматические повреждения аортального клапана;

- болезнь Такаясу.

Приобретенная функциональная аортальная недостаточность развивается вследствие таких патологий:

- артериальная гипертензия, провоцирующая увеличение размеров левого желудочка;

- инфаркт миокарда, приводящий к образованию аневризмы левого желудочка;

- аневризма аорты, развивающаяся на фоне резкой и значительной гипертензии, атеросклероза аорты или неполноценности аорты вследствие синдрома Марфана.

Симптомы

Постоянное ощущение пульсации в голове и головокружение нарушает нормальный ритм жизни пациентов.

Во время компенсации недостаточности аортального клапана (при I-II степени) в большинстве случаев у пациентов жалобы отсутствуют. После исчерпания компенсаторных механизмов (при III-IV степени) и сокращения сократительной способности испытывающего постоянную нагрузку левого желудочка у больного появляются следующие симптомы:

- ощущения пульсации в сосудах шеи и голове (особенно в положении лежа);

- кардиалгии (боли) давящего и сжимающего характера;

- общая слабость и снижение толерантности к физическим нагрузкам;

- повышенная потливость;

- сердцебиение;

- одышка;

- тахикардия;

- аритмии;

- шум в ушах;

- головокружения;

- нарушения зрения;

- обморочные состояния.

При осмотре кожных покровов отмечается бледность, а на поздних стадиях заболевания наблюдается акроцианоз. У пациентов с данным пороком наблюдается симптом Мюссе:

- покачивания головы в ритме пульса;

- аномальная пульсация общих сонных артерий на шее.

При пальпации (прощупывании) сердца в VI-VII межреберье определяется сильный куполообразный верхушечный толчок, а в области мечевидного отростка ощущается пульсация аорты.

При перкуссии (простукивании) сердца определяется характерная для аортальной недостаточности конфигурация сердца с ярко очерченной талией (сердце в форме «сапога» или «утки»). Впоследствии на более поздних стадиях заболевания у больного сердце значительно увеличивается в размерах и приобретает шаровидную форму («бычье сердце»).

При аускультации (выслушивании) сердца определяется:

- тихий I тон;

- ослабление II тона;

- протосистолический шум в области аорты;

- патологический III тон в области верхушки сердца.

При аускультации сосудов определяется:

- двойной шум Виноградова-Дюрозье;

- двойной тон Траубе.

У больного определяется повышенное систолическое, пониженное диастолическое и высокое пульсовое давление, высокий и учащенный пульс.

Осложнения

Длительно существующая аортальная недостаточность может осложняться инфекционным эндокардитом.

При длительной аортальной недостаточности и отсутствии адекватного лечения у больного могут развиваться следующие осложнения:

- левожелудочковая недостаточность;

- недостаточность митрального клапана;

- нарушения коронарного кровообращения (инфаркт миокарда, ИБС);

- вторичный инфекционный эндокардит;

- мерцательная аритмия;

- разрыв аорты.

Диагностика

Для выявления недостаточности аортального клапана в комплекс диагностических исследований включают:

- анализ анамнеза заболевания и жизни;

- фискальный осмотр больного;

- клинические анализы мочи и крови;

- биохимические исследования крови (на уровень общего холестерина, ЛПНЛ, триглицеридов, мочевой кислоты, креатинина и общего белка крови);

- иммунологический анализ крови (на содержание антител к собственным и чужеродным структурам, С-реактивный белок, сифилис);

- ЭКГ;

- фонокардиограмма;

- Эхо-КГ;

- рентгенография грудной клетки;

- коронарокардиография;

- спиральная КТ;

- МРТ.

При необходимости проведения хирургического лечения назначается катетеризация полостей сердца и восходящая аортография.

Лечение

Больным с бессимптомно протекающей аортальной недостаточностью рекомендуется проведение ежегодного осмотра у кардиолога с проведением Эхо-КГ. При планировании выполнения хирургических и стоматологических манипуляций таким пациентам рекомендуется профилактический курс приема антибиотиков для предупреждения развития инфекционного эндокардита. Больным с данным пороком сердца рекомендуется ограничение физической активности для профилактики возможного разрыва аорты.

При умеренной аортальной недостаточности пациентам назначается медикаментозная терапия, которая направлена на замедление повреждения структуры левого желудочка. Подбор лекарственных средств и их дозирование определяется для каждого больного индивидуально. В схему лечения могут включаться такие препараты:

- препараты для устранения основной причины аортальной недостаточности (например, антибиотики для лечения ревматизма);

- ингибиторы АПФ: Каптоприл, Лизиноприл, Эналаприл;

- антагонисты рецепторов ангиотензина: Валсартан, Лориста Н, Навитен, Лозартан;

- бета-блокаторы: Транзикор, Анаприлин, Атенолол;

- антагонисты кальция: Коринфар, Нифедипин;

- антагонисты кальция из группы Дилтиазема и Верампила;

- препараты для лечения осложнений аортальной недостаточности (сердечной недостаточности, аритмий и др.).

При выраженной аортальной недостаточности больным рекомендуется хирургическая коррекция данного порока сердца. Для проведения операции могут применяться малоинвазивные методики и традиционные способы в условиях обеспечения искусственного кровообращения. Для коррекции недостаточности аортального клапана могут применяться следующие виды вмешательств:

- Пластика аортального клапана (ремоделирование, ресуспензия, реимплантация).

- Транскатетерная имплантация аортального клапана.

- Протезирование аортального клапана биологическими или механическими протезами.

При значительном поражении структур сердца может рекомендоваться операция по трансплантации донорского сердца.

После проведения имплантации механического клапана больным необходимо постоянно принимать препараты из группы антикоагулянтов (Варфарин с Аспирином). При замене клапана на биологический протез прием антикоагулянтов проводится кратковременными курсами (1-3 месяца), а при выполнении пластики клапана прием антикоагулянтов не требуется.

Прогнозы

Прогноз при недостаточности аортального клапана зависит от причины развития порока, состояния миокарда и степени выраженности регургитации из аорты в левый желудочек:

- При умеренной аортальной недостаточности удовлетворительное состояние здоровья и трудоспособность больного сохраняется на протяжении несколько лет.

- При появлении симптомов ухудшения сократительной способности миокарда и выраженной недостаточности аортального клапана прогрессирование сердечной недостаточности происходит довольно быстро.

- При недостаточности аортального клапана, развившейся вследствие сифилиса или инфекционного эндокардита, часто наблюдается неблагоприятное течение данного заболевания.

- При аортальной недостаточности, резвившейся на фоне атеросклероза аорты или ревматизма, заболевание протекает более благоприятно.

Средняя выживаемость больных с выраженной аортальной недостаточностью без признаков декомпенсации составляет около 5-10 лет, а при декомпенсированной стадии и присутствии тотальной сердечной недостаточности прием медикаментозных препаратов становится малоэффективным и пациенты погибают в течение двух лет. Существенно улучшает прогноз аортальной недостаточности своевременно проведенная хирургическая операция по устранению дефекта аортального клапана.

Источник