Синдром уже виденного и никогда не виденного

Дереализация — (аллопсихическая деперсонализация) — нарушение восприятия, при котором окружающий мир воспринимается как нереальный или отдалённый, лишённый своих красок и при котором могут происходить нарушения памяти. Порой сопровождается состояниями «уже виденного» (déjà vu) или «никогда не виденного» (jamais vu)[1]. Довольно часто возникает совместно с деперсонализацией, вследствие чего в международной классификации болезней (МКБ-10) обозначается как F48.1 — «Синдром деперсонализации-дереализации», то есть термин «дереализация» часто понимается как группа сходных симптомов «деперсонализации-дереализации», отвечающих за изменение восприятия окружающего пространства[2][3].

Дереализация сама по себе не является психотическим расстройством (относится к разряду невротических расстройств или к так называемой «малой психиатрии» — человек в абсолютном большинстве случаев полностью сохраняет контроль над собой, адекватность и вменяемость, это лишь ощутимо ухудшает качество жизни), хотя вкупе с подменой реальности (то есть принятием несуществующего восприятия либо воспоминания за вполне существующее) может является одним из признаков психоза при диагностике.

Дереализация часто бывает сопряжена с депрессией, является основным составляющим симптомом невроза тревоги или других психических расстройств, также часто вместе с депрессией или неврастенией, может также встречаться при психотических состояниях, кодируемых F2x..

Oписание «ощущения дереализации»[править | править код]

При дереализации окружающее воспринимается изменённым, странным, неотчётливым, чуждым, призрачным, тусклым, застывшим, безжизненным. Оно воспринимается как бы «сквозь туман, молоко, плёнку, малопрозрачное стекло», часто утрачивает объёмность и перспективу — «как на фотографии», ощущением некой «игры», «мультика» или «как во сне».

В других случаях, сравнивают окружающее с декорацией. Видоизменяются акустические феномены: голоса и звуки отдаляются, становятся неотчётливыми, глухими.

В некоторых случаях исчезает или притупляется сенсорное восприятие.

Изменяются краски окружающих предметов, их цвет становится тусклым и серым — «свет померк, листва поблекла, солнце стало светить менее ярко».

Время может замедляться, останавливаться, исчезать — «его больше нет».

В других случаях, испытывают ощущение, что время движется необычно быстро.

Многие утверждают, что это состояние напоминает затянувшееся дежавю[3].

Дифференциальная диагностика[править | править код]

Дереализация требует дифференциального диагноза с рядом психопатологических симптомов. От галлюцинаций её отличает отсутствие мнимовосприятия; от иллюзий — правильное определение окружающего; от психического автоматизма — принадлежность расстройства к своему «Я» (вернее, при деперсонализации, понимание этого) и отсутствие чувства сделанности.

Для диагностики используют шкалу Нуллера, которая показывает тяжесть расстройства (используется для определения выраженности симптомов и дереализации и деперсонализации).

Можно отметить, что максимально возможное количество баллов — 31, а также приблизительно разграничить степени тяжести: до 10 — лёгкая, 10—15 — средняя, 15—20 средне-тяжёлая, 20—25 тяжёлая, 25 и более очень тяжёлая.

Предположительная причина дереализации[править | править код]

В большинстве случаев причиной дереализации является целый комплекс причин, основанных на депривации. При длительном подавлении многочисленных желаний (часто вовсе неосознанных) и/или от осознания невозможности достижения определённых успехов в жизни, при страстном желании их достичь, психика может использовать дереализацию как защитный механизм для самой себя. Этим объясняется тот факт, что большинство людей, испытывающих это состояние, — перфекционисты с завышенным уровнем притязаний.

В других случаях дереализация может «включаться» при продолжительных хронических стрессах, усталости, невозможности восстановить свои силы.

Нарушения на физиологическом уровне[править | править код]

Это расстройство влечёт за собой угнетение серотонинэргической, норадреналиновой, дофаминовой, ГАМК систем и стимуляцию опиатной системы организма.

В результате человек и испытывает ощущения нереальности, отсутствия удовольствия (ангедонию), притупление чувств и эмоций, отсутствие настроения (отличать от плохого или сниженного настроения), тревогу и прочее.

Большое практическое значение имеет тревожная часть симптоматики. При погашении тревоги удаётся снижать уровень дереализации, что вызывает идеи о том, что тревога, по различным её причинам появления, усиливает это состояние, и практики осознанности, медитации, нахождения «здесь и сейчас» могут помочь в решении данной проблематики. Как показывает практика, страх перед дереализацией, ее постоянностью или чрезмерно серьёзным отношением к ней может лишь усиливать её.

Лечение дереализации[править | править код]

Методы лечения такие же, как и при деперсонализации. Синдром может являться симптомом прогредиентных процессов, в связи с чем показаны ранние диагностика и начало лечения основного заболевания.

Основными группами препаратов могут являться бензодиазепиновые транквилизаторы, антидепрессанты (СИОЗС/СИОЗСиН, если нет резистентности; при резистентности — ТЦА (амитриптилин), ИМАО).

Прогноз лечения[править | править код]

В основном положительный, длительность состояния может варьироваться от нескольких минут до нескольких лет, во многом все зависит от правильности подобранной терапии, комплексного её соблюдения. Но, как показывает практика, такие состояния полностью подвергаются излечению. Чем больше погружаться в деятельность, тем быстрее будет уходить состояние. Выздоровление происходит постепенно.

Примечания[править | править код]

- ↑ Дереализация // Большой Энциклопедический словарь (рус.). — 2000.

- ↑ Simeon D., Abugel J. Feeling Unreal: Depersonalization Disorder and the Loss of the Self.

- ↑ 1 2 Точилов В. А., Кушнир О. Н. Роль тревоги в патогенезе и терапии деперсонализации // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2002. — № 2. — Т. 4.

Ссылки[править | править код]

- Что такое дереализация. (недоступная ссылка)

- raptus.ru — дереализация и деперсонализация, разговор с пациентом.

Источник

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Приходилось ли вам когда-нибудь ловить себя на мысли о том, что только что произошедшее событие или место, в котором вы находитесь, кажется вам очень знакомым. Но вы точно знаете, что это невозможно. Бывает, уже видел эту улицу, этих людей и знаешь, что тебе ответит собеседник. Что это? Обман памяти или воспоминания из прошлой жизни? Описанная ситуация получила французское название «дежавю», что буквально означает «уже виденное». По данным крупных исследований, дежавю регистрируется у 30–96% населения. Загадочный феномен интересует исследователей из разных областей науки уже десятки лет. Так что же это?

Из прошлого в настоящее

Впервые термин «дежавю» использовал в начале 20 века французский психолог Эмиль Буарак в своей книге «Психология будущего». Автор этим термином отражал понятие дереализации, которое подразумевает нарушение восприятия действительности, сопровождающееся чувством неестественности и нереальности окружающего. Одновременно с дежавю были описаны и другие феномены [1], относящиеся к дереализационным расстройствам [2–5]:

déjà vécu (если дежавю — это зрительное восприятие информации, то déjà vécu — на уровне чувств и эмоций; «уже пережитое»);

déjà entendu (слуховое восприятие, «уже слышанное»);

déjà baisée (двигательное, чувственное, «уже попробованное»);

déjà lu (наложение воспринимаемых через чтение образов, «уже читанное»);

déjà eprouvé (эмоциональное восприятие, «уже испытанное»);

jamais vu (жамевю, обратное термину «дежавю» — «никогда не виденное»).

Все эти явления встречались довольно часто, и, как многие феномены, которым трудно найти объяснение, дежавю быстро покрылось завесой тайны, которую пытались и пытаются приоткрыть многие ученые. Объяснить возникновение конкретного дежавю — сложная, порой невыполнимая задача, ведь невозможно предположить точное время проявления феномена, а вызвать его искусственно не так-то просто. И поскольку объяснить научными методами весь этот комплекс феноменов трудно, возникает большое количество сомнительных теорий и невероятных, порой мистических предположений.

Память прошлых жизней

Первые попытки объяснить явление дежавю были связаны с возникновением нерациональных трактовок и гипотез. Существует теория, что каждый человек обладает так называемым генным архивом, в котором сохраняется родовая память — память родителей, бабушек и дедушек, всех предков вплоть до зачинателей рода человеческого. Исходя из этой теории, дежавю — это «считывание» кусочков воспоминаний наших предков.

Существует и схожая теория дежавю — основанная на доктрине многократного переселения души. Испокон веков люди верили в жизнь после смерти — загробную жизнь или реинкарнацию. В дальнейшем эту идею облюбовали многие философские школы. Одним их первых философов, заинтересовавшихся явлением дежавю, был Пифагор, утверждавший, что может вспомнить моменты и события из своих прошлых жизней. Эту точку зрения разделял не менее известный древнегреческий философ Платон. Он верил, что духовная составляющая человека перед вселением в тело созерцает мир, «вспоминает свои прошлые жизни». И феномен дежавю является напоминанием о том пути, который выбрала душа, возродившись в вашем теле.

Эти две теории перекликаются с концепцией коллективного бессознательного, разработанной Карлом Густавом Юнгом. Швейцарский психиатр и философ рассказывал, что, будучи юношей, в гостях он увидел старинную фарфоровую статуэтку, изображающую врача. Статуэтка ему была не знакома, но он опознал на докторе обувь, когда-то ему якобы принадлежавшую. Тогда он пришел к выводу, что в прошлой жизни был доктором.

Теория, основанная на вере в реинкарнацию, популярна и сейчас. Ее автором является гипнотерапевт и регрессивный терапевт Долорес Кэннон. Она разработала методику гипноза, позволяющую погружать пациентов в транс и получать информацию исторического характера.

Вещие сны или работа подсознания?

Представленные выше теории поддерживаются представителями парапсихологии — околонаучной дисциплины, занимающейся исследованием различных аномальных явлений из разряда экстрасенсорики, реинкарнации, телекинеза и т.п., достоверность которых в условиях адекватного контроля наука отвергает.

Ученые-материалисты пытаются объяснить эффект дежавю более логичными гипотезами. Предположим, нас беспокоит какая—то ситуация (и ее исход). И чем дольше мы над ней размышляем, тем больше вероятность, что она нам приснится. Это закономерно, потому что, пока мы спим, наш мозг будет прорабатывать различные вероятные исходы и представлять их в сновидениях. Как известно, в сновидениях отражается переработанная мозгом информация, полученная в прошлом. Однако не всё, что мы видим во сне, запоминается. В нашу память врезаются лишь отдельные яркие эпизоды. Как раз эти эпизоды и могут вспыхнуть ярким воспоминанием в виде феномена дежавю.

Впервые эту идею развил в своих трудах в 1896 году профессор психологии Колорадского университета Артур Аллин (Arthur Allin, State University of Colorado, Boulder), утверждавший, что чувство дежавю возникает, когда «сбываются» сны. Похожей точки зрения придерживался и Зигмунд Фрейд. Он объяснял дежавю совпадением происходящего с сюжетами из забытых снов (в которых, в свою очередь, могут всплывать забытые факты из прошлого) или нашими подсознательными образами, идеями [6].

Новое — хорошо забытое старое

Существует гипотеза, согласно которой дежавю — это сбой памяти. В кратковременной памяти может храниться от 5 до 9 элементов, в интервале от секунды до нескольких минут. Вся же остальная информация, которая постоянно используется, хранится в долговременной памяти. Представьте, что вы сидите в школьном кабинете за партой, слушаете рассказ преподавателя. В кратковременной памяти в это время происходит обработка всех увиденных предметов, образов. В долговременную память попадает лишь некоторая их часть: например, образ преподавателя, трибуна, школьная доска. Через несколько лет вы оказываетесь в лекционном зале университета. Вы видите те же самые предметы, что и в школьном кабинете: преподавателя, читающего лекцию, трибуну. И в этот момент возникает дежавю — так как стимулами послужили не объекты, идентичные ранее увиденным, а общее сходство новой обстановки с той, которая встречалась ранее. То есть произошло глобальное сопоставление.

Именно сбой процесса сравнения новой полученной информации с уже отложенной в долговременной памяти служит основой для возникновения дежавю. Ученые назвали это «нарушением в системе мониторинга источников». Существует предположение, что причина сбоя кроется в нарушении синтеза «белка памяти» — Arc (activity-regulated cytoskeleton-associated protein). Этот белок впервые охарактеризовали в 1995 году, а затем дефекты его синтеза связали с рядом неврологических расстройств. Исследователи из Калифорнийского университета (Сан-Франциско) в своей статье в Nature Neuroscience [7] предполагают, что именно Arc выступает в качестве главного клеточного регулятора памяти, модулируя синаптическую пластичность в зависимости от поступающих стимулов и участвуя в процессе переведения информации из кратковременной памяти в долговременную. Если же его синтез или функционирование нарушаются, то наш мозг может ошибиться и принять новое за уже виденное.

Опять виноват стресс?

Некоторые исследователи причину феномена дежавю видят в травме мозга. И необязательно это должна быть физическая травма. Сильной стрессовой ситуации порой достаточно для нарушения восприятия нашим «бортовым компьютером» прошлого и настоящего. Нарушение функционирования правого или левого полушария головного мозга может привести к тому, что левое полушарие, отвечающее за воспоминания, может стать более активным, нежели правое, отвечающее за обработку новой информации. Это может привести к тому, что человек будет воспринимать настоящее как прошлое. Такие неполадки могут случиться в любом возрасте. Однако ученые связывают возникновение дежавю с появлением кризиса идентификации в подростковом (15–18 лет) и среднем возрасте (30–35 лет) [8, 9].

Обычная патология

Многие ученые трактуют дежавю как реакцию организма на неблагоприятные эндогенные и экзогенные условия: стресс, болезнь, переутомление, физическая травма, нарушение сна и тому подобное [5, 10, 11]. Однако с точки зрения психиатров, дежавю — это предвестник психических расстройств, патологии отделов мозга, например, при эпилепсии, шизофрении, депрессии, синдроме Шарля Бонне [4, 5, 8, 12, 13]. Долгое время считалось, что невозможно вызвать этот феномен экспериментально. Первые данные о возникновении дежавю в лабораторных условиях появились в 1955 году, когда канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд, проводя электрическую стимуляцию различных подкорковых структур у больных эпилепсией, зафиксировал у 8% пациентов возникновение дежавю [6].

В 1982 году доктор Пьер Глор (Pierre Gloor), используя стереотаксические электроды, также проводил стимуляцию отделов мозга пациентов, страдающих эпилепсией височных долей. У 35 пациентов доктор вместе с коллегами стимулировал электрическими импульсами гиппокамп, миндалевидное тело, парагиппокампальную извилину, височную кору. В результате дежавю испытали четыре участника эксперимента [14].

Благодаря экспериментальным исследованиям этого феномена [6, 14, 15] ученые пришли к выводу, что механизм возникновения дежавю и структуры, участвующие в этом, сходны у здоровых людей и пациентов с патологиями нервной системы. Выявлены четыре структуры, отвечающие за данный феномен: верхняя височная извилина, гиппокамп, миндалевидное тело и парагиппокампальная извилина [3, 9]. На основе этих результатов возникла новая теория дежавю, смысл которой заключается в нарушении процессов памяти и перцепции [16]. Эта теория в настоящее время является наиболее адекватной, и ее придерживается бόльшая часть ученых.

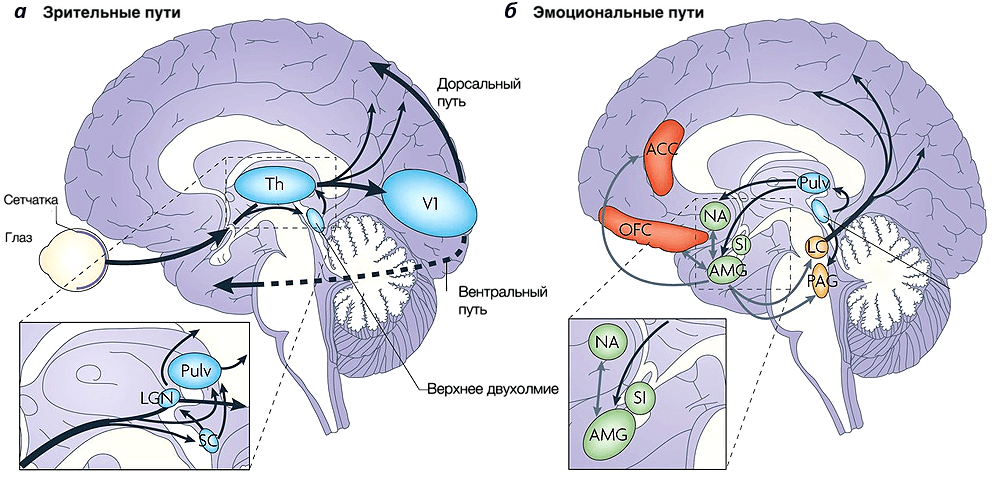

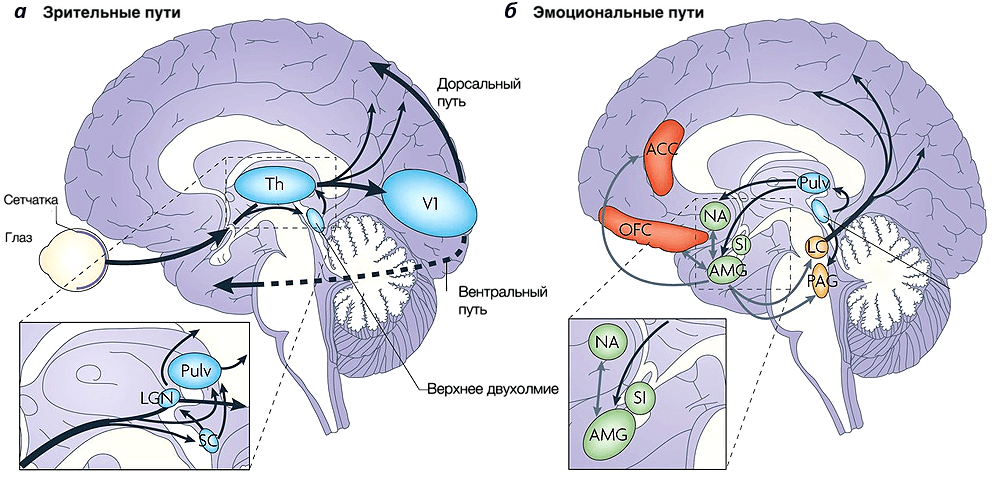

Когда мы воспринимаем какой-нибудь стимул в виде зрительной информации, сигнал об этом от соответствующих рецепторов поступает по зрительному тракту в первичные отделы зрительной коры (рис. 1а), где происходит анализ раздражителей. Затем информация обрабатывается во вторичном отделе зрительной коры, где происходит обобщение, обусловливающее процессы восприятия. Далее стимул направляется к дорсомедиальной зрительной зоне, заднюю часть теменной доли коры. Этот путь назван дорсальным зрительным путем и ассоциирован с анализом движения, информацией о локализации объекта [13]. Одновременно с этим зрительная информация из вторичной зрительной коры направляется в нижнюю часть височной доли. Этот путь назван вентральным зрительным путем и ответственен за процессы распознавания, представления объекта, а также связан с долговременной памятью. Однако сигнал со зрительных рецепторов направляется не только по дорсальному и вентральному путям — иначе говоря, по каналам «действия» и «распознавания» [17], — но и в лимбическую систему: миндалевидное тело, парагиппокампальную извилину, гиппокамп (рис. 1б). Там происходит бессознательная эмоциональная обработка зрительной информации. Дежавю возникает в случае рассинхронизации этих процессов — когда бессознательная обработка информации происходит быстрее: через лимбическую систему уже проходит «запрос» в долговременную память, результатом чего является эмоциональный отклик на зрительный стимул, и лишь затем подоспевает и тоже требует обработки запоздалая зрительная информация, «продвигавшаяся» по вентральному и дорсальному путям. А так как объект или ситуация мозгу быстрее «представляется» посредством бессознательного пути, то повторная обработка через зрительные пути вызывает эффект «ранее виденного».

Рисунок 1. Корковые и подкорковые пути, отвечающие за зрение и эмоции. а — Первичный зрительный путь: первичная зрительная кора (V1), латеральное коленчатое ядро (LGN), таламус (Th). От V1 зрительная информация распространяется до экстрастриарной зрительной коры через вентральный и дорсальный пути. Однако существуют еще и малая часть волокон, начинающихся в сетчатке (тонкие стрелки), которая достигает экстрастриарной коры, минуя V1. Чтобы это было возможным, подкорковые структуры, такие как подушка (Pulv) и верхнее двухолмие (SC), перераспределяют волокна так, чтобы они шли сразу в экстрастриарную кору. б — «Эмоциональная система» включает в себя множество корковых и подкорковых структур. Среди них: миндалевидное тело (AMG), безымянная субстанция (SI), прилежащее ядро (NA), ядра ствола мозга (отмечены желтым) — периакведуктальное серое вещество (PAG) и голубое пятно (LC). Среди кортикальных зон (отмечены красным) выделены орбитофронтальная кора (OFC) и передняя опоясывающая кора (ACC). Зрительная и «эмоциональная» системы очень сильно связаны, особенно на подкорковом уровне, поскольку верхнее двухолмие (SC) взаимодействует с амигдалой (AMG) через подушку (Pulv). Серые стрелки отображают связи внутри «эмоциональной» системы.

Многогранность дежавю

Несмотря на разнообразие теорий, объясняющих механизм возникновения дежавю, ученые пока не пришли к единому мнению. А это означает, что феномен дежавю и по сей день остается притягательным и загадочным явлением, таящим в себе еще много необъяснимого. Но уже сегодня можно сказать, что всё, что связано с этим феноменом, важно для каждого человека — вне зависимости от того, что оно отражает: реинкарнацию души, всплеск подсознания, отрывок из сна или же скрытую аномалию. Поэтому самые серьезные открытия еще впереди. И если вам посчастливилось на пару мгновений увидеть мир «остановившимся», задумайтесь, проанализируйте, почему произошло это событие, и, возможно, вы откроете для себя что-то новое, ведь не зря же существует высказывание: «Всё новое — это хорошо забытое старое».

- Карсон Р., Батчер Дж., Минека С. Анормальная психология. СПб.: Питер, 2004. — 1167 с.;

- Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н. Функциональная асимметрия и психопатология очаговых поражений мозга. М.: Медицина, 1977. — 359 с.;

- Adachi N., Koutroumanidis M., Elwes R.D.C. (1999). Interictal 18FDG PET findings in temporal lobe epilepsy with déjà vu. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 11, 380–386;

- Sno H.N. and Linszen D.H. (1990). The déjà vu experience: remembrance of things past? Am. J. Psychiatry. 147, 1587–1595;

- Warren-Gash C. and Zeman A. (2003). Déjà vu. Pract. Neurol. 3, 106–109;

- Курган А.А. Феномен дежа вю. СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. — 154 с.;

- Korb E., Wilkinson C.L., Delgado R.N., Lovero K.L., Finkbeiner S. (2013). Arc in the nucleus regulates PML-dependent GluA1 transcription and homeostatic plasticity. Nat. Neurosci. 16, 874–883;

- Рыбин Д.Н. Ценностно-смысловая детерминация феномена дереализации: дис. … канд. психол. наук. — Барнаул, 2005. — 156 c.;

- Brown A.S. (2003). A review of the déjà vu experience. Psychol. Bull. 129, 394–413;

- Jackson J.H. and Colman W.S. (1898). Case of epilepsy with tasting movements and «dreamy state»: very small patch of softening in the left uncinate gyrus. Brain. 21, 580–590;

- Neppe V.M. (1983). The concept of déjà vu. Parapsychology Journal of South Africa. 4, 1–10;

- Карлов В.А. (2007). Расстройства психики при эпилепсии. Анналы неврологии. 2, 9–16;

- Richardson T.F. and Winokur G. (1967). Déjà vu in psychiatric and neurosurgical patients. Arch. Gen. Psychiatry. 17, 622–625;

- Gloor P., Olivier A., Quesney L.F., Andermann F., Horowitz S. (1982). The role of the limbic system in experiential phenomena of temporal lobe epilepsy. Ann. Neurol. 12 (2), 129–144;

- https://biomolecula.ru#;

- Spatt J. (2002). Déjà vu: possible parahippocampal mechanisms. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 14, 6–10;

- Goodale M.A. and Milner A.D. (1992). Separate pathways for perception and action. Trends Neurosci. 15 (1), 20-25..

Источник