Синдром запирательной мышцы симптомы и лечение

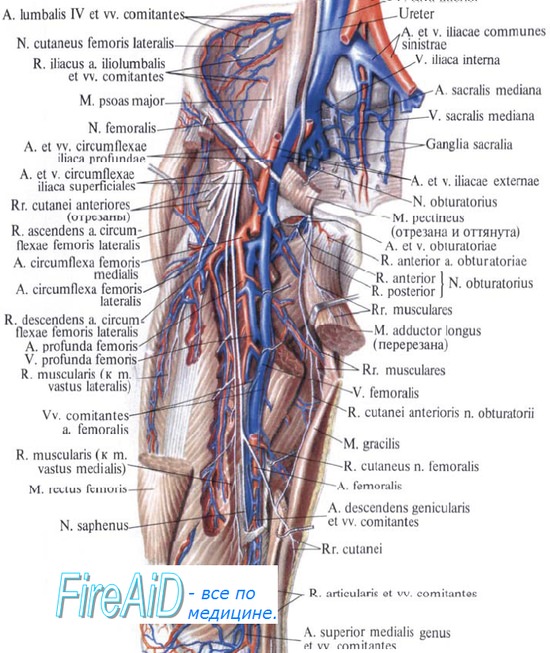

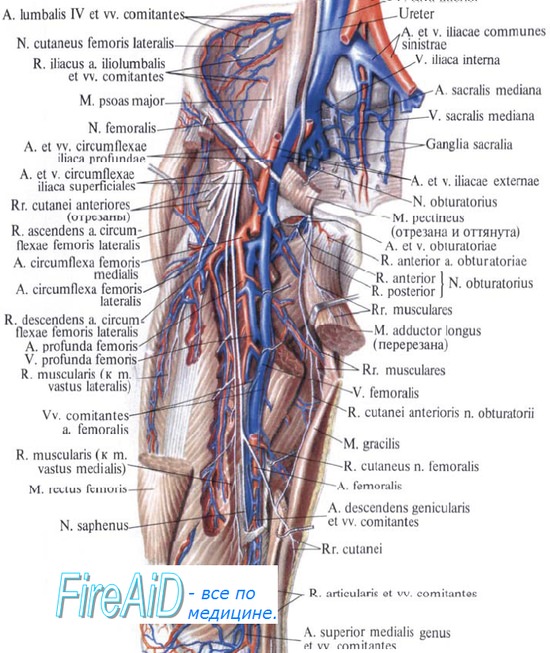

Запирательный нерв (nervus obturatorius) образуется из передних ветвей LIΙ-LIV спинномозговых нервов (иногда LI-LV) и располагается позади или внутри большой поясничной мышцы, далее он выходит из-под внутреннего края этой мышцы, прободает подвздошную фасцию и проходит вниз на уровне крестцово-подвздошного сочленения, затем спускается по боковой стенке таза и входит в запирательный канал вместе с запирательными сосудами. Это костно-фиброзный туннель, крышей которого служит запирательный желоб лобковой кости, дно образовано запирательными мышцами, отделенными от нерва запирательной мембранной.

Фиброзный неэластичный край запирательной мембраны представляет собой наиболее уязвимое место по ходу нерва. Через запирательный канал из полости таза нерв переходит на бедро. Выше канала от запирательного нерва отделяется мышечная ветвь. Она также проходит через канал и затем разветвляется в наружной запирательной мышце, которая ротирует нижнюю конечность. На уровне запирательного канала или ниже нерв делится на переднюю и заднюю ветви. Задняя ветвь иннервирует большую приводящую мышцу бедра (приводит бедро), суставную сумку тазобедренного сустава и надкостницу задней поверхности бедренной кости. Передняя ветвь снабжает длинную и короткую приводящие мышцы, тонкую, и непосредственно, – гребенчатую мышцу. Длинная и короткая приводящие мышцы приводят, сгибают и вращают бедро кнаружи. Иннервируемая запирательным нервом наружная запирательная мышца также вращает бедро кнаружи. Тонкая мышца (m. gracilis) приводит бедро и сгибает в коленном суставе глень, ротируя ее внутрь. После отхождения мышечных ветвей передняя ветвь в верхней трети бедра становится только чувствительной и снабжает кожу внутренней поверхности бедра.

Следует отметить индивидуальную вариабельность зоны чувствительной иннервации кожи внутренней поверхности бедра: либо от верхней трети бедра до нижней его трети (включительно), либо от верхней трети бедра до середины внутренней поверхности голени. Это связано с тем, что чувствительные волокна из состава запирательного нерва объединяются с такими же волокнами бедренного нерва, иногда формируют новый самостоятельный ствол – добавочный запирательный нерв.

Синдром запирательного нерва описан английским хирургом J. Howship в 1840 г. и немецким неврологом M. Romberg в 1848 г. Поражение запирательного нерва происходит чаще всего на следующих уровнях:

1. в начале его отхождения – под поясничной мышцей или внутри ее (например, при забрюшинной гематоме);

2. на уровне крестцово-подвздошного сочленения (при сакроилеите);

3. в боковой стенке таза (сдавление увеличенной при беременности маткой, при опухоли шейки матки, яичников, сигмовидной кишки, при аппендикулярном инфильтрате в случае атипичного тазового расположения аппендикса и др.);

4. на уровне запирательного канала (при грыже запирательного отверстия, лонном остите с отеком тканей стенок запирательного туннельного канала);

5. на уровне верхнемедиальной поверхности бедра (при сдавлении рубцовой тканью, при длительном резком сгибании бедра под наркозом во время оперативных вмешательств и т.д.).

Синдром запирательного нерва может проявляться в двух вариантах – в варианте ирритации и в варианте выпадения, а также полного и частичного поражения.

Полный синдром запирательного нерва в варианте ирритации проявляется наличием характерных болей с распространением боли из паховой области н внутреннюю часть бедра. Боль достигает значительной интенсивности при сдавлении нерва в запирательном канале (по туннельно-ишемическому механизму). При механизме сдавления запирательного нерва грыжей запирательного отверстия боли усиливаются в момент повышения давления в брюшной полости (например, при кашле), а также при разгибании, отведении и внутренней ротации бедра. При этом в зоне иннервации запирательного нерва могут появляться парестезии. Чувствительные выпадения (как было описано выше) чаще всего локализуются в средней и нижней третях внутренней поверхности бедра. Из-за перекрытия кожной зоны иннервации запирательного нерва соседними нервами нарушения чувствительности редко доходят до степени анестезии. Раздражение запирательного нерва может вызывать заметный вторичный спазм приводящих мышц, а также рефлекторную сгибательную контрактуру в коленном и тазобедренном суставах. В связи с раздражением запирательного нерва ряд движений бедра может усиливать боль. Отсюда появляется и щадящая походка и ограничение ряда некоторых движений в тазобедренном суставе.

Полный синдром запирательного нерва в варианте выпадения характеризуется достаточно выраженной гипотрофией мышц внутренней части бедра, несмотря на то, что большая приводящая мышца частично иннервируется и седалищным нервом. Заметно нарушается приведение бедра, хотя полностью это движение не выпадает. Из-за выпадения функций приводящих мышц бедра, нарушается устойчивость при стоянии и ходьбе. Вместо нормального переднезаднего направления при ходьбе появляется направленное кнаружи отведение конечности с явлениями циркумдукции. Возникает затруднение при укладывании больной ноги на здоровую (в положении сидя или в положении лежа на спине). Выпадает (снижается) рефлекс с приводящих мышц бедра (данный рефлекс определяется – вызывается резким ударом перкуссионного молотка по Ι пальцу врача, наложенному на кожу над приводящими мышцами под прямым углом к их длинной оси, приблизительно на 5 см выше внутреннего надмыщелка бедра; при этом ощущается сокращение приводящих мышц и выявляется асимметрия рефлекса на здоровой и пораженной сторонах). Гипестезия (реже – анестезия) локализуется в средней и нижней третях внутренней поверхности бедра. Иногда гипестезия выявляется и на внутренней поверхности голени, достигая середины последней (объяснение см. выше). В зоне гипестезии на внутренней поверхности бедра может наблюдаться ангидроз (что является проявлением вегетативных нарушений при поражении запирательного нерва).

Синдром частичного поражения запирательного нерва может быть выявлен путем применения следующих тестов:

1. обследуемому, лежащему на спине с выпрямленными ногами, предлагают сдвинуть ноги; обследующий пытается их развести;

2. обследуемому, лежащему на боку, предлагают поднять находящуюся сверху ногу и привести к ней другую ногу., находящуюся внизу, обследующий поддерживает эту поднятую ногу, а движению другой ноги, которая приводится, оказывает сопротивление;

3. лежащему на спине обследуемому предлагают согнуть ногу в коленном суставе, поворачивая ее внутрь и приводя бедро; обследующий пальпирует сокращенную тонкую мышцу (m. gracilis);

4. лежащему на спине обследуемому с отведенной в сторону ногой предлагают привести ногу; обследующий оказывает сопротивление этому движению и пальпирует сокращенную мышцу.

Источник

Запирательный нерв (nervus obturatorius) относится к поясничному сплетению, пролегает в области малого таза, заходя в зону одноименных каналов. Эти волокна отвечают за иннервацию мышц бедра. Поэтому при невропатии (защемлении или воспалении) запирательного нерва отмечается снижение подвижности тазобедренного сустава, а в запущенных случаях – атрофия местных тканей.

Лечение поражений данной группы волокон проводится с помощью медикаментозных средств и методов физиотерапии.

Анатомия и функции запирательного нерва

Понимание функции запирательного нерва, анатомии, характерных особенностей этой части ЦНС помогает подобрать оптимальные методы лечения невропатии и способы профилактики. Nervus obturatorius отходит от спинномозгового сплетения (от 52-54 нервов) и тянется сзади либо внутри большой поясничной мышцы.

Далее он вдоль нижнего края крестцово-подвздошного сочленения пролегает по боковой стенке таза, входит в одноименный канал, расположенный за лобковой костью, и включает в себя мембрану, являющуюся наиболее уязвимой зоной, которая встречается по ходу движения запирательного нерва.

Далее он разделяется на две ветви. Передняя (толстая) протянулась между бедренными, короткой и длинной приводящими мышцами, которые отвечают за движение данной части ноги, обеспечивают сгибание ее в колене. Задняя ветвь обеспечивает передачу сигналов от головного мозга к суставной сумке, надкостнице и к тем же мышечным волокнам тазобедренного сустава.

Благодаря таким анатомическим особенностям, запирательный нерв иннервирует группу мышц , которые отвечают за:

- движение бедра;

- разгибание тазобедренного сустава;

- вращение бедра наружу;

- сгибание коленок;

- вращение голени внутрь.

При патологиях запирательного нерва (это состояние известно в медицине как синдром Хаушипа-Ромберга) нарушаются указанные функции.

Причины болезни

Развитию синдрома запирательного нерва способствуют следующие факторы:

- ношение на протяжении долгого времени неудобного белья или тугого пояса;

- беременность;

- избыточная масса тела;

- искривление позвоночника;

- повреждение костей тазобедренного сустава;

- мышечная атрофия и другие подобные изменения, вызванные сопутствующими патологиями (остеохондроз, радикулит и иные).

Реже синдром возникает на фоне:

- инфекционных патологий;

- алкоголизма;

- сахарного диабета;

- тяжелой интоксикации;

- опухолей;

- варикозного расширения вен в области малого таза;

- воспалительных процессов в малом тазу.

Локализация патологических процессов напрямую определяет характер симптоматики, проявляющейся при синдроме.

Синдром Хаушипа-Ромберга

Английский и немецкий врачи, именами которых назван синдром Хаушипа-Ромберга, определили взаимозависимость причин и симптомов болезни:

- при гематоме в брюшной полости патологический процесс протекает под поясничной мышцой или внутри ее;

- при сакроилеите – в области крестца и в месте его соединения с подвздошной частью;

- при опухолях, во время беременности признаки невропатии отмечаются сбоку в области малого таза;

- при грыже или отеках тканей – в месте расположения запирательного канала (возле лобка);

- при рубцевании тканей или из-за неудачного хирургического вмешательства в верхней медиальной части ноги – патологический процесс локализуется в указанной зоне.

Описанные выше взаимосвязи встречаются чаще остальных. Однако нельзя исключать влияние других факторов, приводящих к возникновению синдрома Хаушипа-Ромберга.

Характерные симптомы

Симптомы определяются тем, какая из ветвей запирательного нерва поражена. В общих случаях невропатия характеризуется:

- болями в области малого таза и нижней части спины, интенсивность которых усиливается при кашле и физических нагрузках;

- неприятными ощущениями в области, расположенной около зоны поражения;

- снижением подвижности тазобедренного сустава;

- неустойчивой ходьбой;

- мышечной гипертрофией с внутренней стороны бедра.

Описанная симптоматика характерна для патологий органов малого таза, поэтому при возникновении болей в этой зоне потребуется комплексное обследование пациента.

Диагностика

Невропатия запирательного нерва диагностируется посредством оценки чувствительности кожи и активности тазобедренного сустава, а также на основании жалоб пациента.

О возникновении данного расстройства говорят скованность в движениях и мышечная слабость.

Выявить оба отклонения помогают следующие тесты:

- Пациент ложится на спину и сгибает ноги в коленях. Далее ему необходимо свести нижние конечности, прилагая максимальные усилия. В этот момент врач оказывает противодействие, мешая процессу.

- Лежа на спине нужно согнуть ноги в коленях и поочередно класть одну конечность на другую. Процедура позволяет выявить снижение подвижности суставов.

Дополнительно проводятся процедуры, при помощи которых оценивается чувствительность кожи в области бедра и рефлексы в коленных суставах. Помимо этого, назначаются другие диагностические действия, помогающие дифференцировать синдром запирательного нерва с иными невропатиями, а также выявить причины возникновения расстройства (например, КТ и МРТ малого таза при подозрении на опухоли).

Способы лечения

Тактика лечения при синдроме запирательного нерва определяется в зависимости от особенностей поражения и степени запущенности случая. В основном при невралгии применяют медикаментозные средства, прием которых сочетают с физиотерапевтическими процедурами. Но иногда требуется хирургическое вмешательство.

Терапия лекарствами

Синдром запирательного канала лечится посредством обезболивающих медикаментов. Чаще для этих целей назначаются препараты из группы анальгетиков. Но в особо тяжелых случаях рекомендуют новокаиновые блокады.

После купирования болевого синдрома применяются следующие медикаменты:

- витамины группы В (улучшают обмен веществ, восстанавливают нервную проводимость);

- нестероидные противовоспалительные препараты;

- хондропротекторы (восстанавливают хрящевую ткань).

Неврит запирательного нерва также лечится с помощью массажа и ЛФК. Хорошие результаты достигаются при применении электрофореза, после которого восстанавливаются мышечные функции.

Другие методы лечения

Защемление запирательного нерва в некоторых случаях требует хирургического вмешательства. Открытые операции применяются в отсутствие эффекта от консервативной терапии, при сложных переломах и опухолевых процессах.

Профилактика

Синдром запирательного нерва – это практически неизлечимое состояние, поэтому пациенту нужно соблюдать определенные правила на протяжении жизни. Чтобы избежать обострения болезни потребуется ограничить подъем тяжестей, вести активный образ жизни, во время сна пользоваться ортопедическим матрасом. Рекомендуется проводить массаж проблемной зоны и выполнять упражнения, назначенные врачом.

Источник

Нейропатия запирательного нерва

Нейропатия запирательного нерва. Возникнув в поясничной мышце из вентральных разветвлений L2-L4 спинномозговых нервов, запирательный нерв выходит из поясничной мышцы по ее латеральному краю, спускается в таз и выходит через запирательное отверстие. Он иннервирует большую, длинную и короткую приводящие мышцы, а также снабжает чувствительными волокнами верхнюю медиальную часть бедра.

Этиология нейропатии запирательного нерва. Изолированные нейропатии запирательного нерва встречаются редко. При переломах костей таза и бедра в патологический процесс вовлекается не только запирательный нерв, но также другие нервы нижней конечности или пояснично-крестцовое сплетение. Как доброкачественные, так и злокачественные опухоли тазовых органов также могут привести к нейропатии запирательного нерва. Такой же эффект могут вызвать оперативные вмешательства по поводу этих новообразований или на тазовых органах.

Клиническая картина нейропатии запирательного нерва

Анамнез. Чаще всего первыми являются жалобы на слабость в ногах и затруднения при ходьбе. Как правило, они затмевают чувствительные расстройства, если таковые имеются.

Клиническое обследование при нейропатии запирательного нерва

– Неврологическое. Исследование двигательной функции выявляет слабость приведения бедра. Может наблюдаться снижение чувствительности по верхней медиальной поверхности бедра. Коленный рефлекс должен быть сохранен.

– Общее. В тех случаях, когда нейропатия запирательного нерва возникает без травмы, необходимо тщательное обследование органов малого таза и прямой кишки для выявления внутритазовых опухолей.

Дифференциальный диагноз. Тщательное клиническое обследование должно быть направлено на выявление (из-за нечастой встречаемости) двигательных и чувствительных нарушений, которые не могут быть объяснены поражением одного запирательного нерва. Наличие слабости сгибателя бедра или разгибателя колена, или нарушенного коленного рефлекса дает основание заподозрить плексопатию пояснично-крестцового сплетения или радикулопатию L3-L4. Кроме того, снижение чувствительности, которое распространяется ниже колена, также не согласуется с сенсорным дефицитом, характерным для нейропатии запирательного нерва.

Обследование при нейропатии запирательного нерва

– Электродиагностика. При обследовании пациентов с подозрением на нейропатию запирательного нерва более полезной является ЭМГ, нежели СПН. Признаки вовлечения в патологический процесс других мышц, иннервируемых L2-L4, или выявление при ЭМГ патологии в параспинальных мышцах должны вызвать подозрение на более проксимальные поражения.

– Визуализирующие методы. В случаях отсутствия указаний на явную травму может потребоваться дополнительное обследование. В таких ситуациях исследование полости таза с помощью КТ или МРТ может помочь в выявлении массивных поражений или инфильтративных процессов.

Нейропатия наружного кожного нерва бедра.

Задние ответвления вентральных первичных ветвей L2-L3 спинномозговых нервов участвуют в образовании наружного кожного нерва бедра, который появляется из бокового края большой поясничной мышцы. Затем он переходит латерально в глубину фасции подвздошной мышцы и идет над портняжной мышцей, прежде чем пройти под латеральным краем паховой связки. Проникая через широкую фасцию, он делится на переднюю и заднюю ветви, которые обеспечивают чувствительную иннервацию передних отделов бедра. Часто наблюдаются анатомические вариации, касающиеся происхождения нерва (он может возникать как ветвь бедренного или бедренно-полового нерва), его хода после достижения паховой связки и, наконец, зоны распространения его чувствительных волокон.

Этиология нейропатии наружного кожного нерва бедра. В большинстве случаев в качестве причины предполагается ущемление/ компрессия нерва в области паховой связки или близлежащих областях. Однако наружный кожный нерв бедра может повреждаться также при ущемлении/компрессии в других точках, что имеет место при массивных забрюшинных поражениях, хирургических вмешательствах (особенно тех, которые захватывают забрюшинные структуры, тазовые или паховые точки) и травмах бедра.

Клиническая картина нейропатии наружного кожного нерва бедра

Анамнез. Частым проявлением является ощущение боли, жжения или «ползания мурашек» в переднелатеральной части бедра с различными степенями снижения чувствительности, усиливающееся при ходьбе и подъеме из кресла. Часто пациент растирает бедро, чтобы уменьшить эти ощущения, и это также может служить диагностической подсказкой.

Клиническое обследование при нейропатии наружного кожного нерва бедра

– Неврологическое. Область чувствительных расстройств обычно невелика и захватывает латеральную поверхность бедра.

– Общее. Тщательная пальпация вдоль паховой связки и переднего верхнего края входа в таз позволяет, как правило, выявить локализованную область болезненности и спровоцировать симптомы, что в то же время подтверждает диагноз.

Дифференциальный диагноз нейропатии наружного кожного нерва бедра. Первым заболеванием, с которым необходимо проводить дифференциальный диагноз, является нейропатия бедренного нерва. Нужно помнить также о плексопатии поясничного сплетения и радикулопатии L2, но вряд ли можно ошибиться при их дифференциации. Ограниченные расстройства чувствительности, отсутствие двигательных нарушений и сохраненные рефлексы помогают исключить эти заболевания.

Обследование нейропатии наружного кожного нерва бедра. Хотя клинических данных бывает обычно достаточно для постановки диагноза, в случае сомнений или при наличии существующей ранее патологии, которая может осложнить диагностику (забрюшинные объемные образования), может потребоваться дополнительное обследование.

В отличие от других синдромов ущемления, положительная реакция на лечение также помогает подтвердить диагноз нейропатии наружного кожного нерва бедра. Помня об этом, вполне уместно вводить препараты-анестетики в предполагаемую точку выхода наружного кожного нерва бедра (медиальнее передней верхней подвздошной ости и под паховой связкой) или в точку локальной болезненности. Ответ на такую терапию не только подтверждает диагноз, но может также привести к облегчению симптомов.

– Электродиагностика. Из-за сложности вызвать рефлекс при тесте стимуляции нерва (NSS) в контрольной группе здоровых субъектов применение этого метода у больных с подозрением на нейропатию наружного кожного нерва бедра ограничено. Однако ЭМГ-исследования играют роль в оценке пациентов с необычными или неясными симптомами, поскольку выявление клинически не проявляющихся двигательных нарушений подразумевает вовлечение в патологический процесс не только одного наружного кожного нерва бедра.

– Визуализирующие методы. Проведение рентгенологических методов исследования не является необходимым, за исключением случаев, когда имеется клинически обоснованное предположение о наличии забрюшинных или тазовых объемных образований, приводящих к ущемлению наружного кожного нерва бедра. Однако присутствие необъяснимых или сопутствующих симптомов со стороны желудочно-кишечного или мочеполового трактов должно вызвать подозрение в существовании данной патологии.

– Также рекомендуем “Нейропатия седалищного нерва. Признаки и диагностика нейропатии седалищного нерва.”

Оглавление темы “Патология переферической нервной системы.”:

1. Компрессия в области запястья. Канал Гийона.

2. Компрессия лучевого нерва в подмышечной ямке или в спиральной борозде. Задний межкостный нерв.

3. Компрессия подмышечного нерва. Компрессия мышечно-кожного нерва.

4. Компрессия длинного грудного нерва. Компрессия надлопаточного нерва.

5. Плексопатия плечевого сплетения. Идиопатическая плексопатия плечевого сплетения.

6. Онкология и плексопатия плечевого сплетения. Заболевания мышц и скелета.

7. Боли и парестезии в нижних конечностях. Обследование при болях и парестезиях в ногах.

8. Нейропатия бедренного нерва. Нейропатия подкожного нерва.

9. Нейропатия запирательного нерва. Нейропатия наружного кожного нерва бедра.

10. Нейропатия седалищного нерва. Признаки и диагностика нейропатии седалищного нерва.

Источник