Синдром жильбера что это гетерозиготная форма

По коморбидности (наличию сопутствующих заболеваний) синдром бывает изолированным или сочетанным.

Синдром Жильбера отягощает течение других заболеваний, которые могут приводить к осложнениям. Самостоятельно, т. е. изолированно осложнения возникают кране редко. К таким осложнениям относятся:

- развитие желтухи при выраженном повышении билирубина в крови;

- развитие внутрипечёночного и внепечёночного холестаза — патологии, связанной с уменьшением или прекращением выделения желчи;

- лекарственные и токсические гепатиты;

- дискинезия по гипокинетическому типу — недостаточное сокращение желчного пузыря, которое приводит к проблемам выведения желчи;

- развитие желчнокаменной болезни;

- снижение иммунитета [6].

Осложнения могут возникать при несоблюдении мер профилактики, а также при сознательном пренебрежении исключения провокационных факторов или по причине незнания о наличии синдрома Жильбера.

Лабораторные исследования:

1. Общеклинические анализы:

- клинический анализ крови (сдаётся обязательно) — иногда регистрируется повышение уровня гемоглобина или снижение уровня тромбоцитов (тромбоцитопения);

- общий анализ мочи и кала — снижается содержание стеркобилина из-за нарушения образования прямого (связанного) билирубина в клетках печени и, следовательно, их производных в желчных канальцах и кишечнике;

- уровень билирубина в крови — уровень общего билирубина повышается;

- анализ кала на стеркобилин — отрицательный.

2. Биохимия крови:

- ферменты крови (АсАТ, АлАТ, ГГТП, ЩФ) — обычно находятся в пределах нормы или незначительно повышены, но могут сопровождаться системным изолированным повышением активности щелочной фосфатазы (ЩФ);

- белки сыворотки крови и их фракции — возможно увеличение концентрации общего белка и нарушение нормального соотношения фракций белков крови (диспротеинемия);

- протромбиновое время — находится в пределах нормы;

- маркеры вирусов гепатита В, С, D — не выявляются.

Инструментальные и другие методы диагностики:

1. УЗИ органов брюшной полости — выполняется с целью дифференциальной диагностики, так как у взрослых при синдроме Жильбера нет специфических УЗИ-признаков:

- паренхима печени в норме;

- камни в желчном пузыре и его протоках отсутствуют.

При диагностике заболевания у детей можно пользоваться методикой определения печёночно-селезёночного индекса по данным УЗИ. Чувствительность и специфичность метода согласно результатам исследования достигает 100 % [7].

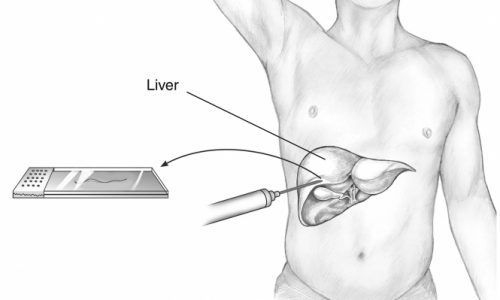

2. Пункция печени с морфологической оценкой полученного биологического материала — осуществляется только при подозрении на другие патологии. Она позволяет исключить такие заболевания, как хронический гепатит и цирроз печени.

Отличительными показателями синдрома Жильбера в таком случае будут изменения структуры печени:

- жировая дистрофия печёночных клеток;

- накопление желтовато-коричневого пигмента в гепатоцитах.

3. Функциональные пробы — относятся к дополнительным методам диагностики, которые просто выполнить как в стационаре, так и в амбулаторных условиях:

- проба с голоданием — пациент в течение 48 часов употребляет пищу с энергетической ценностью 400 ккал в сутки, после чего определяется билирубин сыворотки крови до пробы утром натощак и спустя 48 часов, проба считается положительной при повышении билирубина на 50-100 %;

- никотиновая проба — внутривенно вводят 40 мг никотиновой кислоты, при этом в случае наличия синдрома резко повышается уровень билирубина в крови;

- рифампинциновая проба — введение 900 мг рифампицина, при наличии синдрома резко повышается уровень билирубина в крови;

- фенобарбиталовая проба — назначение фенобарбитала в дозе 3 мг/кг в сутки в течение 5 дней приводит к снижению уровня билирубина в крови.

4. Молекулярные методы диагностики (более современные) — исследование ДНК гена, кодирующего УДФГТ, и определение мутантного генотипа А(ТА)7ТАА в промоторе гена UGТ1А1 [1].

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика синдрома Жильбера заключается в исключении таких заболеваний, как вирусный и хронический гепатит, механическая и гемолитическая желтуха, синдром Криглера — Найяра, синдром Дабина — Джонсона и синдром Ротора.

От всех патологий синдром Жильбера отличает один характерный признак — повышение свободного билирубина, не связанного с гемолизом, передающееся по наследству (от родителей к детям).

Исключить вирусный гепатит позволяет отсутствие маркеров вирусов гепатитов В, С и дельта в сыворотке крови. Для исключения хронического гепатита при слабовыраженной клинической активности необходима пункция печени.

Чтобы исключить механическую желтуху необходимо провести УЗИ, ЭГДС, КТ и ряд других исследований. На наличие желтухи будет указывать повышение прямого билирубина, выявление опухоли, наличие камней в организме, а также сужение желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

Основные критерии дифференциальной диагностики синдрома Жильбера:

- боли в правом подреберье — редко, но если есть, то ноющие;

- ощущение кожного зуда — отсутствует;

- увеличение печени — характерно, но незначительно;

- увеличение селезёнки — отсутствует;

- увеличение концентрации билирубина в сыворотке крови — в большей степени непрямого (свободного);

- билирубинурия (избыток билирубина в моче) — отсутствует;

- повышение копропорфиринов в моче — отсутствует;

- активность глюкуронилтрансферазы — снижение;

- бромсульфалеиновая проба — обычно в норме, но иногда наблюдается незначительное снижение клиренса;

- холецистография — в норме;

- биопсия печени — в норме или наблюдается отложение липофусцина в клетках печени и жировая дистрофия.

Этиотропного (направленного на причину заболевания) и патогенетического лечения не существует. Состояние можно только облегчить или снять симптомы. Для этого используют ограничительное лечение:

- исключение провоцирующих факторов (инфицирования, физических и психических перегрузок, употребления алкоголя и лекарств, токсичных для печени);

- отказ от приёма препаратов-конкурентов глюкуронирования, вытесняющих билирубин из связи с альбумином (пероральных контрацептивов, сульфаниламидов, гепатрина, салицилатов и других);

- выведение прямого билирубина (обильное питьё для увеличения количества мочи, приём активированного угля в качестве адсорбента билирубина в кишечнике);

- связывание уже циркулирующего билирубина в крови (введение альбумина в дозировке 1 г/кг массы на протяжении 1 часа, в особенности перед заменным переливанием крови);

- разрушение билирубина, закреплённого в тканях, при помощи фототерапии (эффективные условия — лампы с синим светом и длиной волны 450 нм, расположенные на расстоянии 40-45 см от кожи);

- противопоказано большое количество солнечных лучей;

- соблюдение диеты, ограничивающей употребление продуктов, которые содержат насыщенные жирные кислоты и консерванты;

- витаминотерапия (в особенности обогащение организма витамины группы В);

- приём желчегонных препаратов;

- лечение хронических инфекций и заболеваний желчевыводящих путей;

- обменное переливание крови (в критических случаях);

- курсовой приём гепатопротекторов: экстракта плодов расторопши, артишока полевого и комбинированных растительных гепатопротекторов (“Бонджигар”, “Карсил”, “Лив.52”, урсодезоксихолевая кислота) [6].

Для купирования симптомов принимают индукторы ферментов монооксидазной системы клеток печени: фенобарбитал и зиксорин (флумецинол) по 0,05-0,2 г в день на протяжении 2-4 недель. Они позволяют снизить уровень билирубина в крови и избавиться от диспепсических проявлений.

Иногда при приёме фенобарбитала человек становится вялым, появляется сонливость и нарушение координации движений. В таком случае доза препарата снижается до 0,05 г перед сном, тем самым способствуя его длительному приёму.

Если уровень билирубина около 50 мкмоль/л, и при этом наблюдается плохое самочувствие, то проводится короткий курс лечения фенобарбиталом в дозировке 0,03-0,2 г в сутки на протяжении 2-4 недель. Так как фенобарбитал входит в состав барбовала, корвалола и валокордина, его могут употреблять в форме этих капель по 20-25 капель 3 раза в сутки, но такой способ помогает далеко не всем пациентам. Также для купирования симптомов заболевания можно применять кордиамин по 30-40 капель 2-3 в сутки на протяжении недели.

Симптоматическое лечение зиксорином переносится хорошо, побочные эффекты не возникают. Однако с 1998 года распространение этого препарата в России запрещено, а его производство прекратилось.

У большинства людей с синдромом Жильбера довольно часто развивается холецистит и желчнокаменная болезнь. Чтобы избежать этого, врачи рекомендуют принимать отвары из желчегонных трав, периодически проводить очистку печени при помощи тюбажей с сорбитом (ксилитом), употреблять карловарскую соль и соль “Барбара”.

Прогноз заболевания, как правило, хороший, продолжительность жизни не ограничена [1]. Изменения структуры печени зачастую не прогрессируют. Без симптоматического лечения количество билирубина в сыворотке крови остаётся повышенным пожизненно, но это не влияет на смертность, поэтому в случае страхования жизни людей с синдромом Жильбера относят к группе обычного риска.

Привести уровень билирубина в норму можно благодаря лечению фенобарбиталом или кордиамином..

Для профилактики проявлений заболевания важно помнить следующее:

- инфекции, возникающие на фоне синдрома, а также повторные рвоты и пропуск приёма пищи могут привести к появлению желтухи;

- пациенты с синдромом Жильбера чувствительны к различным воздействиям на печень (приём алкоголя, многих лекарственных средств и т. п.);

- существует вероятность возникновения воспаления желчевыводящих путей, желчнокаменной болезни и психосоматических расстройств.

Если синдром Жильбера обнаружен у родственников или ребёнка семейной пары, то мужу и жене стоит получить консультацию генетика при планировании беременности [6].

Основные методы профилактики проявления симптомов — соблюдение режима труда, питания и отдыха. Необходимо избегать значительных физических нагрузок, ограничения употребления жидкости, голодания и большого количества солнца.

Людям с синдромом Жильбера, особенно во время обострений, стоит ограничить употребление в пищу жирного мяса (свинины), жареных и острых блюд, пряностей и консервированных продуктов, полностью отказаться от алкоголя. Приём лекарственных средств, особенно антибиотиков, следует осуществлять строго по показаниям с учётом их токсичности и под наблюдением врача. Самостоятельный, бесконтрольный приём лекарств может вызвать серьёзные последствия.

Наличие синдрома Жильбера не является основанием для отказа от прививок.

- Гастроэнтерология: Справочник / Под ред. А.Ю. Барановского. — СПб.: Питер, 2011. — 512 с.

- Справочник по гепатологии / Под ред. Н.А. Мухина. — М.: Литтерра, 2009. — 416 с.

- Гастроэнетрология: Национальное руководство / Под ред. В.Т. Ивашкина и Т.Л. Лапиной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 480 с.

- Гастроэнтерология. Стандарты медицинской помощи / Сост. А.С. Деменьтьев, И.Р. Манеров, С.Ю. Кочетков, Е.Ю. Чепанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 384 с.

- Внутренние болезни / Под ред. А.С. Семенова и В.Г. Кукеса. — М.: Медицина, 1982. — 496 с.

- Ипатова М.Г., Шумилов П.В., Шагалова Д.Л., Нестерова Т.А., Иванова А.С. Особенности фармакотерапии у пациентов с синдромом Жильбера // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. — 2015. — № 6. — С. 92-96.

- Пыков М.И., Захарова И.Н., Калоева З.В. Современные ультразвуковые возможности оценки структуры печени на примере синдрома Жильбера // Педиатрическая фармакология. — 2011. — № 5. — С. 88-90.

Источник

Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера

Подробнее об исследовании

Синдром Жильбера – это наследственное заболевание, проявляющееся эпизодами желтухи и повышением уровня неконъюгированного (свободного, непрямого) билирубина в сыворотке крови. Его распространенность составляет около 5 %.

Причина развития синдрома – снижение активности фермента печени уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы (УДФГТ), который кодируется геном UGT 1A1. Мутация в промоторной области гена UGT 1A1 характеризуется увеличением количества ТА-повторов (в норме их число не превышает 6). Если их становится 7 (или реже 8) в гомозиготном или гетерозиготном состоянии, функциональная активность фермента УДФГТ снижается – это обязательное условие для возникновения синдрома Жильбера. У гомозиготных носителей мутации заболевание характеризуется более высоким исходным уровнем билирубина и более тяжелыми клиническими проявлениями. У гетерозиготных носителей преобладает латентная форма заболевания.

В норме при распаде эритроцитов выделяется непрямой билирубин, который необходимо вывести из организма. Поступив в клетки печени, он связывается с глюкуроновой кислотой под влиянием фермента уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы (УДФГТ). Соединение билирубина с глюкуроновой кислотой делает его растворимым в воде, что обеспечивает возможность его перехода в желчь и выделения с мочой. Из-за мутации в гене UGT1A1 и, как следствие, недостаточной активности УДФГТ конъюгация непрямого билирубина нарушается, что приводит к повышению его концентрации в крови. Увеличение содержания билирубина в крови, в свою очередь, способствует накоплению его в тканях, особенно в эластической ткани (содержится в стенке кровеносных сосудов, коже, склерах) – этим объясняется желтушность.

Проявления синдрома Жильбера могут возникать в любом возрасте и провоцируются физическими нагрузками, стрессовыми ситуациями, голоданием, вирусными инфекциями, приемом алкоголя, ряда лекарственных препаратов, обладающих гепатотоксическим эффектом. У заболевания неспецифические симптомы: боли в животе, тяжесть в правом подреберье, расстройства пищеварения (тошнота, отрыжка, запоры, диарея), усталость, общее недомогание, тревожность. Основной симптом – желтушное окрашивание кожи и слизистых оболочек и повышение уровня непрямого билирубина в крови. Гипербилирубинемия (повышение уровня билирубина) чаще всего может составлять не более 100 ммоль/л с преобладанием непрямой фракции. Остальные печеночные пробы, как правило, не изменены.

Под влиянием солнечного света у больных с синдромом Жильбера может отмечаться повышенная пигментация кожи.

Иногда заболевание проявляется в период новорождённости и расценивается как физиологическая желтуха новорождённых.

Возможно и постоянное бессимптомное течение, тогда синдром Жильбера может обнаруживаться при случайно выявленных отклонениях в биохимическом анализе крови (показатель билирубина).

Своевременная диагностика синдрома Жильбера позволяет отличить его от других заболеваний печени и крови, вовремя ограничить прием препаратов, обладающих гепатотоксическим действием, осуществить профилактику печеночных кризов, скорректировать образ жизни пациента до полного исчезновения дискомфорта, вызываемого гипербилирубинемией.

Самый быстрый способ выявить синдром Жильбера – прямая ДНК-диагностика, заключающаяся в определении числа TA-повторов в гене UGT1A1.

Факторы, провоцирующие обострение синдрома Жильбера:

- тяжелые физические нагрузки,

- погрешности в питании (консервированные, жареные, острые, копченые продукты, газированные напитки),

- голодание,

- алкоголь,

- стрессовые ситуации, переутомление,

- инсоляция,

- вирусные инфекции,

- лекарственные препараты, в метаболизме которых участвует фермент УДФГТ (анаболические стероиды, глюкокортикоиды, андрогены, этинилэстрадиол, рифампицин, циметидин, хлорамфеникол, стрептомицин, левомицетин, салицилат натрия, ампициллин, кофеин, парацетамол, иринотекан).

Когда назначается исследование?

- При подозрении на синдром Жильбера.

- При дифференциальной диагностике синдрома Жильбера и других заболеваний, проявляющихся гипербилирубинемией.

- В связи с высокой распространенностью синдрома Жильбера рекомендуется проведение генетического анализа перед началом лечения с использованием лекарственных препаратов, обладающих гепатотоксическими эффектами.

- Для оценки риска осложнений при терапии иринотеканом (противоопухолевым препаратом).

- При слабовыраженной неинфекционной желтухе.

- Когда у пациента хроническая желтушность, купируемая барбитуратами.

- Если концентрация билирубина увеличена при других нормальных биохимических показателях крови.

- При отягощенном семейном анамнезе (неинфекционная желтуха, гипербилирубинемия).

Источник

Синдром Жильбера – наследственная доброкачественная негемолитическая непрямая гипербилирубинемия (повышение непрямой фракции желчного пигмента билирубина в крови). Заболевание впервые было описано французским гастроэнтерологом Gilbert с соавторами в 1901 году.

Синдром Жильбера является наиболее часто встречающимся заболеванием из группы наследственных гипербилирубинемий. В популяции частота синдрома составляет 5-10%. Количество носителей достигает 40%. Основным и зачастую единственным клиническим признаком заболевания является повышение уровня общего билирубина сыворотки крови за счет непрямой фракции билирубина в пределах 20-100 мкмоль/мл. Внешние проявления при синдроме Жильбера могут отсутствовать либо представлены небольшой желтушностью кожных покровов, склер. Кроме того возможны диспептические явления, боли в правом подреберье. В редких случаях наблюдаются клинические проявления со стороны центральной нервной системы: усталость, головокружение, головные боли, нарушение памяти.

В основе заболевания лежит дефект в гене UGT1A1, приводящий к снижению активности фермента печени уридин-дифосфат-глюкуронозилтрансферазы 1 (УДФ-ГТ1). Предполагается, что тип наследования синдрома Жильбера – аутосомно-рецессивный, те вероятность рождения ребенка с синдромом Жильбера у родителей-носителей мутации в гене UGT1 A1 составляет 25%.

Клинические признаки и лабораторно-инструментальные показатели при синдроме Жильбера

Первые признаки заболевания, как правило, проявляются в возрасте 15-30 лет. Провоцирующими факторами возникновения клинических признаков являются стрессовые ситуации, физическое перенапряжение, погрешности в питании (употребление жирных, консервированных продуктов, алкоголя), голодание, острые инфекционные заболевания, прием лекарственных препаратов с гепатотоксическими свойствами.

Основным клиническим признаком является постоянная или периодически возникающая желтушность небольшой интенсивности кожных покровов и/или склер, слизистой оболочки рта. Типично желтушное окрашивание стоп, ладоней, носогубного треугольника, подмышечных впадин.

Со стороны желудочно-кишечного тракта возможны диспептические явления (изжога, тошнота, вздутие живота), потеря аппетита, боль в животе и правом подреберье, непереносимость углеводов, алкоголя, гипогликемическая реакция на продукты питания. При функционально-инструментальном исследовании размеры печени остаются в пределах нормы либо увеличены незначительно.

В редких случаях наблюдаются проявления со стороны центральной нервной системы: головные боли, головокружение, бессоница, раздражительность, трудности с концентрацией внимания, нарушение памяти, депрессия, приступы паники, тремор.

В биохимическом анализе крови выявляется повышение общего билирубина в пределах 20-100 мкмоль/мл со значительным преобладанием его непрямой фракции. Остальные биохимические показатели крови и печеночные пробы не изменены.

Причины синдрома Жильбера

Синдром Жильбера – наследственное заболевание, при котором снижена функциональная активность фермента УДФ-ГТ1. Данный фермент кодируется геном UGT1A1, расположенном на 2-ой паре хромосом в районе 2q37. Основным и обязательным генетическим дефектом при синдроме Жильбера является дополнительная динуклеотидная вставка тимидин-аденин (ТА) в области ТА-повтора в промоторной (регуляторной) области гена UGT1A1. Значимость ТАТАА последовательности промоторной области гена UGT1A1 заключается в том, что он является сайтом связывания для транскрипционного фактора, необходимого для инициации процесса транскрипции гена.

В норме промоторная область гена UGT1A1 содержит 6 ТА-повторов. Генотип А(ТА)6ТАА/А(ТА)6ТАА соответствуют нормальной функциональной активности фермента УДФ-ГТ1. Для синдрома Жильбера характерна обратная зависимость между увеличением ТА повторов в промоторной области гена UGT1A1 и активностью фермента УДФ-ГТ1: увеличение ТА повторов ведёт к снижению экспрессии гена UGT1A1 и как следствие к снижению функциональной активности фермента УДФ-ГТ1. Так, при увеличении количества ТА повторов до 7 в гомозиготном состоянии (генотип А(ТА)7ТАА/А(ТА)7ТАА) наблюдается снижение ферментативной активности УДФ-ГТ1 примерно на 30%. У гетерозиготных носителей дополнительной вставки ТА в промоторе гена UGT1A1 (генотип А(ТА)6ТАА/А(ТА)7ТАА) также может выявляется гипербилирубинемия, но менее выраженная, в виду снижения ферментативной активности УДФ-ГТ1 в среднем на 14%.

Помимо вставки дополнительных ТА динуклеотидов в промоторном регионе гена синдром Жильбера может быть ассоциирован с частой мутацией Gly71Arg в кодирующей области гена UGT1A1.

Патогенез синдрома Жильбера

Желчный пигмент билирубин – продукт распада гемоглобина (95%) и гемсодержащих ферментов. В организме существует две фракции данного соединения: непрямой свободный билирубин в связи с альбумином плазмы крови и прямой билирубин, связанный с глюкуроновой кислотой (билирубин-диглюкуронид).

Распад гема (небелковой железосодержащей части гемоглобина) осуществляется в ретикулоэндотелиальных клетках печени, селезёнки, костного мозга. В результате образуется пигмент биливердин. Далее фермент биливердин-редуктаза катализирует превращение биливердина в билирубин. В плазме крови билирубин связывается с альбумином (непрямой неконъюгированный билирубин) и в такой форме доставляется в печень, где происходит переход билирубина от альбумина на синусоидальную поверхность гепатоцитов. Неконъюгированная свободная форма билирубина является жирорастворимой, поэтому для выведения билирубина из организма необходимо его трансформировать в водорастворимую форму путём его конъюгации (соединения) с глюкуроновой кислотой. Процесс конъюгирования билирубина с глюкуроновой кислотой в гепатоцитах происходит при помощи фермента уридин-дифосфат-глюкуронозил-трансферазы 1 (УДФ-ГТ1). В результате данной реакции происходит образование сначала билирубин-моноглюкуронида, в ходе дальнейшей реакции конъюгации билирубин-моноглюкуронида с глюкуроновой кислотой, также катализируемой ферментом УДФ-ГТ1, образуется водорастворимая форма билирубина – билирубин-диглюкуронид. Таким образом, фермент УДФ-ГТ1 является главным ферментом в реакции глюкуронизации билирубина. При синдроме Жильбера УДФ-ГТ1 обладает сниженной ферментативной активностью в среднем на 30 %, что приводит к накоплению непрямого билирубина в организме с возможным проявлением его токсических свойств.

Для синдрома Жильбера характерно повышение в крови концентрации только непрямой фракции билирубина. Соответственно такой биохимический показатель как общий уровень билирубина в крови, складывающийся из двух составляющих (прямой и непрямой билирубин) при данном заболевании также завышен. Так, концентрация общего билирубина в крови при синдроме Жильбера варьирует в пределах 20-50 мкмоль/л, но в период обострения заболевания может достигать значения до 100 мкмоль/л.

Прием лекарственных средств при синдроме Жильбера

Лекарственные вещества, попадая в организм, подвергаются биотрансформации, то есть претерпевают ряд физико- и биохимических превращений, в процессе которых образуются метаболиты (водорастворимые вещества), легковыводящиеся из организма. Данные процессы обеспечиваются слаженной работой ряда ферментативных систем организма, отличающихся по уровню активности у каждого человека, что обуславливает индивидуальную чувствительность к различным фармакологическим препаратам.

Главным органом метаболизации лекарств является ферментативная система печени, где протекают две основные фазы биотрансформации веществ:

- метаболическая трансформация, включающая реакции окисления, восстановления и гидролиза, катализизируемые микросомальной ферментативной системой цитохрома Р450;

- конъюгация с различными субстратами, в результате которой высокомолекулярные вещества превращаются в водорастворимые соединения, способные к выведению с желчью. На данной стадии значительную роль играет ферментативное семейство уридиндифосфатглюкуронидаз, которые катализируют реакцию конъюгации различных субстратов с глюкуроновой кислотой.

Кроме билирубина специфическими субстратами для семейства ферментов УДФ-ГТ являются гормоны (стероидные, гормоны щитовидной железы), простые фенолы, катехоламины, флавоноиды. Также имеются данные об участии фермента УДФ-ГТ1 в метаболизме лекарств: противоопухолевого препарата иринотекана, траниласта, парацетамола. Учитывая высокую частоту синдрома Жильбера в популяции, рекомендуется проводить генетический анализ перед началом лечения лекарственными препаратами, обладающих гепатотоксическими эффектами для предотвращения нежелательных реакций.

Диагностика синдрома Жильбера

Наиболее быстрым и точным способом диагностики синдрома Жильбера является прямая ДНК-диагностика, посредством молекулярно-генетического анализа гена UGT1A1. Данный вид исследования основан на детекции вставки дополнительных ТА-повторов в промоторной области гена UGT1A1. Синдром Жильбера считается подтвержденным в случае увеличения количества ТА-повторов до 7 и выше в гомозиготном состоянии (генотип А(ТА)7ТАА/А(ТА)7ТАА).

В Центре Молекулярной Генетики данный вид анализа проводится в течение 3-х рабочих дней.

Источник