Синдромы центрального поражения в неврологии

Синдромы поражения головного мозга. Синдромы поражения двигательных и чувствительных путей.Поражение этих путей в головном мозге чаще всего вызывает гемисиндром. Под этим термином подразумевается комплекс симптомов, подтвержденных результатами объективного обследования, которые локализуются в одной половине тела, что и позволяет сделать вывод о повреждении соответствующего полушария большого мозга. В других случаях наблюдается перекрестный симптомокомплекс, при котором отдельные признаки повреждения выявляются на противоположной половине тела, что позволяет сделать вывод о патологии ствола мозга. При обнаружении гемисиндрома лишь с определенной долей условности можно говорить о повреждении головного мозга. Так, если поражена только одна система, например двигательная, о локализации поражения в головном мозге можно уверенно судить только в том случае, если в процесс вовлечены мышцы лица. Кроме того, гемисиндром, вызванный повреждением головного мозга с изолированным нарушением двигательной функции, представляет собой большую редкость. Там, где двигательные волокна, идущие к мышцам лица, руки и ноги, располагаются настолько близко друг другу, чтобы попасть в один-единственный очаг (внутренняя капсула, ножки мозга, варолиев мост), в близком соседстве с ними проходят чувствительные волокна и другие структуры нервной системы, которые при этом, как правило, бывают вовлечены в тот же патологический процесс. Там же, где двигательные пути занимают топографически достаточно большой объем (в полуовальном центре и коре), для возникновения гемисиндрома область повреждения должна быть достаточно большой, так что при этом опять-таки следует ожидать появления и других дополнительных симптомов. Решающим аргументом в пользу центрального поражения пирамидных путей служит в том числе повышение рефлексов или выявление пирамидных знаков, прежде всего положительного рефлекса Бабинского. Именно потому, что в связи с нейроанатомическими особенностями чисто двигательный церебральный гемисиндром представляет собой большую редкость, при недостаточной уверенности в наличии поражения мышц лица следует проводить интенсивный поиск особенностей двигательных нарушений или других симптомов и признаков, подтверждающих повреждение головного мозга.

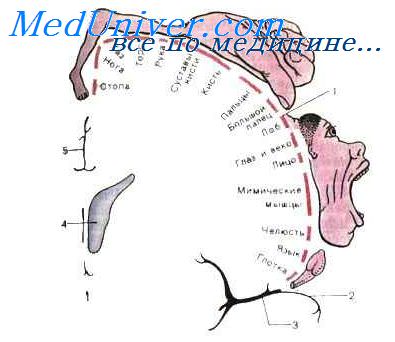

При повреждении определенных областей коры больших полушарий наблюдаются, с одной стороны, признаки очагового поражения и, возможно, общего психоорганического синдрома, описанного в главе «Нейропсихические нарушения». При этом определяются симптомы, характерные для поражения строго определенного участка коры. Достаточно большая, расположенная кпереди от центральной извилины, лобная доля охватывает области мозга, осуществляющие некоторые функции, поражение которых вызывает определенные клинические синдромы. При патологических процессах в прецентральной области поражаются участки, в которых располагаются пирамидные клетки и, соответственно, возникают определенные двигательные нарушения • При этом развиваются частичные, локализованные параличи. Они тем более ограничены, чем более поверхностно располагается патологический очаг, и могут представлять собой, например, поражение лицевого нерва, парез мышц голени или даже отдельных пальцев. Эти параличи могут носить настолько ограниченный характер, что бывает трудно отличить, к примеру, центральный парез большого пальца ноги от поражения малоберцового нерва. Тем более что при изолированном повреждении прецентральной области не происходит спастического повышения тонуса, а развивается вялый парез. Если затронута передняя поверхность лобной доли, наблюдается ряд неврологических особенностей двигательного поведения. Однако эти феномены церебральной расторможенности не являются специфичными для очага определенной локализации, а могут обнаруживаться при любом поражении головного мозга, сопровождающемся снижением уровня бодрствования и угнетением сознания: • На ранних стадиях патологического процесса возникают хватательные ротовые и кистевые автоматизмы. Рот при прикосновении плотно закрывается, губы и подбородок при прикосновении или уже при приближении предмета ко рту вытягиваются в сторону раздражителя. Вложенный в руку предмет пациент непроизвольно начинает ощупывать, кисть руки следует за ним, как за магнитом, или происходит рефлекторное сжатие кисти в кулак. Эти явления бывают обычно двусторонними, но на стороне очага они выражены в большей степени. При поражении задних отделов лобной доли, зрительных зон головного мозга, особенно при двусторонних процессах, на первый план выходит нарушение аффекта и дифференцированной регуляции, обусловливающей социальное поведение. Это вызывает прогрессирующее снижение интеллекта и высвобождение примитивного, инстинктивного образа поведения, стремление к дурачеству, плоским шуткам («мориа»), моральный распад, вплоть до деменции с аффективными расстройствами. Среди этиологических причин поражения лобных долей мозга следует упомянуть прежде всего: – Также рекомендуем “Поражение теменной доли. Поражение височной доли.” Оглавление темы “Поражения головного и спинного мозга.”: |

Источник

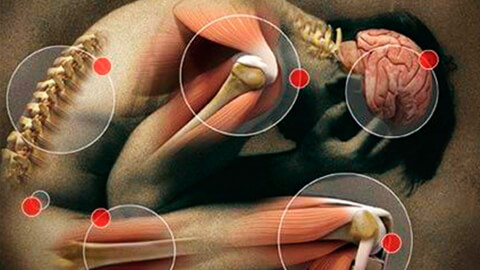

Болевой синдром, или альгосиндром – это сложный комплекс болезненных ощущений различной степени тяжести. Обычно располагается в области основной патологии – травмы, места сосудистого спазма, больного органа, сустава; реже имеет неясный или блуждающий характер.

Внимание! Боль – это защитная реакция на патологическое воздействие, которая сигнализирует об угрозе здоровью. Даже незначительное проявление дискомфорта игнорировать нельзя, так как болевой синдром – основной маркер проблем с организмом.

При травматических болях следует обращаться к травматологу или хирургу, при внутренних (органных) – к терапевту или узкому специалисту. Диагностикой и лечением альгосиндромов неясной этиологии или с поражением нервной системы занимается врач-невролог.

Классификация

По субъективным проявлениям боль может быть колющей, режущей, тянущей, пульсирующей, давящей, ноющей и т.п. Вне зависимости от причины, проявление может быть острым и хроническим.

Острый болевой синдром сопровождает острые патологические процессы и длится не более 2-3 месяцев. По истечение этого срока он либо проходит вместе с причиной его вызывающей, либо переходит в хроническую стадию. Это совсем не обязательно сильная и резкая (острая) боль, и ее легко можно устранить анальгетиками и анестетиками.

Хронический болевой синдром может длиться годами. Часто является единственным признаком патологии и плохо поддается медикаментозному купированию. Со временем провоцирует депрессию, беспокойство, апатию – вплоть до полной деградации личности.

На заметку! И острая, и хроническая форма могут иметь различную степень интенсивности – от легкой до нестерпимой. Многое зависит от причины, расположения и субъективных особенностей пациента.

В зависимости от локализации можно выделить широкий спектр альгосиндромов. Основные из них:

- миофасциальный – связан с перенапряжением мышц и фасций, не имеет четкой привязки к органу, связан с травмами и физическими перегрузками;

- абдоминальный – объединяет патологии брюшной полости, в первую очередь в области ЖКТ;

- вертеброгенный – в медицине известен как корешковый болевой синдром; проявляется при сжатии или травмировании спинномозговых отростков;

- анокопчиковый – формируется в нижнем отделе позвоночного ствола и задней стенки малого таза с вовлечением прилежащих органов – толстой кишки, половой системы;

- пателлофеморальный – является следствием артрозных изменений в коленном суставе;

- нейрогенный – связан с поражением нервных структур, в первую очередь – головного и спинного мозга.

Болевой синдром: причины возникновения

Основные причины боли – травмы, спазмы, нарушения кровообращения, инфекции, отравления, ожоги и переохлаждения, деформации и деструкции различных участков опорно-двигательной системы (позвоночника, суставов).

С учетом особенностей происхождения различают 2 большие группы альгосиндромов – ноцицептивный и нейропатический.

Ноцицептивная боль

Возникает при воздействии раздражителей непосредственно на болевые рецепторы, расположенные в тканях по всему организму. Может быть легкой или нестерпимой, но в любом случае легко купируется анальгетиками и быстро проходит при устранении причины. В зависимости от типа и расположения этих рецепторов, ее подразделяют на 2 подвида:

- соматическая боль – имеет поверхностное проявление с четкой локализацией; характерна для воспалительного процесса, отеков, травматических повреждений (ушибы, переломы, разрывы, растяжения и т.п.), а также некоторых нарушений метаболизма и кровообращения;

- висцеральная боль – появляется при повреждении внутренних органов; имеет более глубокое залегание и плохо просматриваемую локализацию; в качестве примера можно привести кардиомиалгию, почечную колику, язвенную болезнь.

Механизм ноцицептивного синдрома связан с выработкой специальных медиаторов боли – ацетилхолина, гистамина, брадикининов, простагландинов. Накапливаясь в области повреждения, они раздражают ткани, вызывая неприятные ощущения. Дополнительный эффект исходит от факторов воспаления, вырабатываемых лейкоцитами.

Нейропатическая боль

Возникает при воздействии непосредственно на функциональные структуры периферической и центральной нервной системы – нервные отростки, а также отделы головного и спинного мозга. Иногда сопровождается патологическим возбуждением нейроструктур с формированием аномальной реакции на неболевые раздражители (простое прикосновение). Часто проявляется как хроническая боль, поэтому может плохо поддаваться купированию.

Имеет 2 разновидности:

- периферическая – при поражении нервных отростков в виде невралгий, невропатий, невритов, туннельных синдромов;

- центральная – развивается как следствие острого нарушения мозгового кровообращения, спинномозговых травм, миелопатий, рассеянного склероза;

- дисфункциональная – проявляется как несоответствие между силой воздействия раздражителя и ответной реакцией организма; является следствием дисфункции ЦНС.

На заметку! В качестве отдельной группы выделяют психогенный альгосиндром. В этом случае повреждения организма отсутствуют, а характерные для него хронические боли являются следствием фантазий и страхов самого пациента. Он может развиваться как вариант нейропатической боли или при вынужденном длительном существовании с сильными ноцицептивным болевым синдромом.

Симптоматика

Основной признак болевого синдрома – постоянная или периодическая боль определенной, мигрирующей или неясной локализации. При этом ощущения могут быть резкими или тянущими, колющими, ноющими, пульсирующими. Все остальные признаки зависят от причины и характера недуга. Среди них:

- дискомфорт при движении, стихающий в состоянии покоя;

- болезненные ощущения в неподвижном положении;

- иррадиация в другие части тела;

- повышение температуры в области болезненных ощущений;

- проявление альгосиндрома при незначительном прикосновении (характерно для нейропатий);

- нарушение чувствительности в прилегающей зоне.

Болевой синдром может сопровождаться отечностью и покраснением поврежденных тканей, а также слабостью, повышенной утомляемостью, общей подавленностью.

Диагностика

Последовательность действий при диагностике причин болевого синдрома зависит от его расположения, характера и сопутствующих симптомов. При болях невыясненной локализации первоочередное внимание уделяют инструментальным методам – УЗИ, рентгенографии, МРТ, КТ, ЭКГ, гастродуоденоскопии и т.п. Список тестов и анализов назначает травматолог, терапевт, хирург или другой узкий специалист.

Для оценки интенсивности болевого синдрома используют 2 системы градации – упрощенную и расширенную.

Упрощенная «шкала переносимости» включает 3 стадии:

- легкая боль – не мешает движению и выполнению повседневных дел;

- сильная боль – нарушает нормальный ритм жизни, не позволяет выполнять обычные действия;

- нестерпимая боль – спутывает сознание, способна спровоцировать обморок и шоковое состояние.

Расширенная градация подразумевает использование визуальной шкалы субъективной оценки – от 0 до 10, где «десятка» означает сильный болевой шок. В процессе обследования пациенту предлагают самому оценить интенсивность боли, потому результат может не соответствовать реальности.

Внимание! Интенсивность боли не всегда свидетельствует о тяжести патологического процесса, поэтому «прощаться с жизнью» при сильных болях, так же как и недооценивать легкую болезненность, не стоит.

Только установив причину боли, ее интенсивность и характер, врач назначит подходящие обезболивающие препараты. Это связано с отличиями в механизме действия у разных групп анальгетиков – что подходит при ноцицептивном синдроме совершенно не эффективно при нейропатическом.

Особенности терапии болевого синдрома

Лечение напрямую зависит от причины боли и ее характера (ноцицептивный, нейропатический). В арсенале средств присутствуют как консервативные методики с использованием медикаментозных средств и физиотерапии, так и радикальные хирургические методы.

Лекарственная терапия:

- обезболивающие – анальгетики, анестетики;

- противовоспалительные – преимущественно НПВС, реже – инъекции кортикостероидов;

- миорелаксанты;

- спазмолитики;

- седативные препараты.

Внимание! Самостоятельный прием обезболивающих средств без воздействия на причину недуга может затруднить диагностику, усугубить ситуацию и сделать дальнейшее лечение неэффективным.

Методы физиотерапии улучшают усвоение медикаментозных средств, снимают воспаление, отечность, спазмы, повышают регенерацию, расслабляют мышцы, успокаивают нервную систему.

На практике применяют:

- УВЧ;

- токовую терапию;

- грязевые компрессы;

- электрофорез;

- массаж;

- иглоукалывание;

- гирудотерапию.

При нарушениях опорно-двигательной системы широко применяют метод иммобилизации поврежденных участков – шины, гипсовые повязки, корсеты, воротники, бандажи.

Хирургическое лечение является крайней мерой и применяется только в том случае, если консервативные методы неэффективны.

На заметку! Боль – универсальный симптом для патологических процессов, поэтому его лечением занимаются врачи самых различных специальностей – терапевты, невропатологи, гастроэнтерологи и др. В экстренных случаях, при остром болевом синдроме может потребоваться срочная помощь реаниматологов, травматологов, хирургов.

Профилактические меры

В целях предотвращения ангиосиндрома, придерживайтесь некоторых общих рекомендаций:

- избегайте травм, в особенности с поражением позвоночника, черепа, суставов;

- следите за своей осанкой – тренируйте, но не перегружайте мышцы спины;

- практикуйте умеренные физические нагрузки – гиподинамия, также как и перенапряжение, плохо влияет на состояние опорно-двигательной системы, вызывая со временем артралгию и/или невралгию;

- при наличии заболеваний (острых, хронических) обеспечьте их своевременное лечение;

- поддерживайте нормальный вес тела, не допускайте ожирения или дистрофии тканей;

- откажитесь от неудобной одежды и обуви – они вызывают боли, связанные с нарушением кровообращения и деформацией скелета;

- избегайте длительных нервных стрессов и психологических перегрузок;

- регулярно проходите профилактические осмотры в клинике по месту жительства.

Очень важно обращаться к врачу при первых же признаках болевого синдрома. Решение перетерпеть или заняться самолечением может дорого обойтись вашему здоровью!

Источник

Альтернирующие синдромы — это неврологические нарушения, включающие одностороннее поражение черепных нервов и контрлатеральные ему двигательные и/или сенсорные расстройства. Разнообразие форм обусловлено различным уровнем поражения. Диагностика осуществляется клинически в ходе неврологического обследования. Для установления этиологии заболевания проводится МРТ головного мозга, исследования церебральной гемодинамики, анализ ликвора. Лечение зависит от генеза патологии, включает консервативные, хирургические способы, восстановительную терапию.

Общие сведения

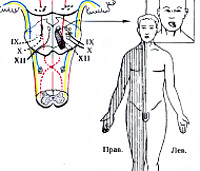

Альтернирующие синдромы получили название от латинского прилагательного «альтернанс», означающего «противоположный». Понятие включает симптомокомплексы, характеризующиеся признаками поражения черепно-мозговых нервов (ЧМН) в сочетании с центральными двигательными (парезы) и чувствительными (гипестезия) нарушениями в противоположной половине тела. Поскольку парез охватывает конечности половины тела, он носит название гемипарез («геми» – половина), аналогично сенсорные расстройства обозначаются термином гемигипестезия. Из-за типичной клинической картины альтернирующие синдромы в современной неврологии имеют синоним «перекрёстные синдромы».

Альтернирующие синдромы

Причины альтернирующих синдромов

Характерная перекрёстная неврологическая симптоматика возникает при половинном поражении церебрального ствола. В основе патологических процессов могут лежать:

- Нарушения церебрального кровообращения. Инсульт наиболее частая причина, обуславливающая альтернирующие синдромы. Этиофактором ишемического инсульта становится тромбоэмболия, спазм в системе позвоночной, базилярной, мозговой артерии. Геморрагический инсульт возникает при кровоизлиянии из указанных артериальных сосудов.

- Опухоль головного мозга. Альтернирующие синдромы появляются при непосредственном поражении ствола опухолью, при сдавлении стволовых структур увеличивающимся в размерах рядом расположенным новообразованием.

- Воспалительные процессы: энцефалиты, менингоэнцефалиты, абсцессы головного мозга вариабельной этиологии с локализацией воспалительного очага в стволовых тканях.

- Травма мозга. В ряде случаев альтернирующей симптоматикой сопровождаются переломы костей черепа, формирующих заднюю черепную ямку.

Альтернирующие симптомокомплексы внестволовой локализации диагностируются при нарушениях кровообращения в средней мозговой, общей или внутренней сонной артерии.

Патогенез

Ядра черепных нервов расположены в различных отделах церебрального ствола. Здесь же проходит двигательный тракт (пирамидный путь), несущий эфферентную импульсацию от церебральной коры к нейронам спинного мозга, чувствительный тракт, проводящий афферентные сенсорные импульсы от рецепторов, мозжечковые пути. Двигательные и чувствительные проводящие волокна на уровне спинного мозга образуют перекрест. В результате иннервация половины тела осуществляется нервными путями, проходящими в противоположной части ствола. Одностороннее стволовое поражение с одновременным вовлечением в патологический процесс ядер ЧМН и проводящих трактов клинически проявляется перекрёстной симптоматикой, характеризующей альтернирующие синдромы. Кроме того, перекрёстные симптомы возникают при одновременном поражении двигательной коры и внестволовой части ЧМН. Патология среднего мозга отличается двусторонним характером, не приводит к альтернирующей симптоматике.

Классификация

По расположению очага поражения выделяют внестволовые и стволовые синдромы. Последние подразделяются на:

- Бульбарные — связаны с очаговым поражением продолговатого мозга, где расположены ядра IX-XII черепных нервов, нижние ножки мозжечка.

- Понтинные — обусловлены патологическим очагом на уровне моста с вовлечением ядер IV-VII нервов.

- Педункулярные — возникают при локализации патологических изменений в ножках мозга, где располагаются красные ядра, верхние мозжечковые ножки, проходят корешки III пары ЧМН, пирамидные тракты.

Клиника альтернирующих синдромов

Основу клинической картины составляют альтернирующие неврологические симптомы: признаки дисфункции ЧМН на стороне поражения, сенсорные и/или двигательные расстройства с противоположной стороны. Поражение нервов носит периферический характер, что проявляется гипотонусом, атрофией, фибрилляциями иннервируемых мышц. Двигательные нарушения представляют собой центральные спастические гемипарезы с гиперрефлексией, патологическими стопными знаками. В зависимости от этиологии альтернирующие симптомы имеют внезапное либо постепенное развитие, сопровождаются общемозговой симптоматикой, признаками интоксикации, внутричерепной гипертензией.

Бульбарная группа

Синдром Джексона формируется при поражении ядра XII (подъязычного) нерва и пирамидных путей. Проявляется периферическим параличом половины языка: высунутый язык девиирует в сторону поражения, отмечается атрофия, фасцикуляции, затруднения произношения сложно артикулируемых слов. В контрлатеральных конечностях наблюдается гемипарез, иногда — потеря глубокой чувствительности.

Синдром Авеллиса характеризуется парезом мышц гортани, глотки, голосовых связок вследствие дисфункции ядер языкоглоточного (IX) и блуждающего (X) нервов. Клинически наблюдается попёрхивание, нарушения голоса (дисфония), речи (дизартрия) с гемипарезом, гемигипестезией противоположных конечностей. Поражение ядер всех каудальных ЧМН (IX-XII пара) обуславливает вариант Шмидта, отличающийся от предыдущей формы парезом грудинно-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц шеи. С поражённой стороны наблюдается опущение плеча, ограничение подъёма руки выше горизонтального уровня. Затруднён поворот головы в сторону паретичных конечностей.

Форма Бабинского-Нажотта включает мозжечковую атаксию, нистагм, триаду Горнера, перекрёстно — парез и расстройство поверхностной чувствительности. При варианте Валленберга-Захарченко выявляется аналогичная клиника, дисфункция IX, Х и V нервов. Может протекать без пареза конечностей.

Понтинная группа

Синдром Мийяра-Гюблера появляется при патологии в области ядра VII пары и волокон пирамидного тракта, представляет собой сочетание лицевого пареза с гемипарезом противоположной стороны. Аналогичная локализация очага, сопровождающаяся раздражением ядра нерва, обуславливает форму Бриссо-Сикара, при которой вместо лицевого пареза наблюдается лицевой гемиспазм. Вариант Фовилля отличается наличием периферического пареза VI черепного нерва, дающего клинику сходящегося косоглазия.

Синдром Гасперини — поражение ядер V-VIII пар и чувствительного тракта. Отмечается лицевой парез, сходящееся косоглазие, гипестезия лица, тугоухость, возможен нистагм. Контрлатерально наблюдается гемигипестезия по проводниковому типу, моторика не нарушена. Форма Раймона-Сестана обусловлена поражением моторных и сенсорных путей, средней мозжечковой ножки. Диссинергия, дискоординация, гиперметрия обнаруживаются на стороне очага, гемипарез и гемианестезия — контрлатерально.

Педункулярная группа

Синдром Вебера — дисфункция ядра III пары. Проявляется опущением века, расширением зрачка, поворотом глазного яблока в сторону наружного угла глаза, перекрёстным гемипарезом или гемигипестезией. Распространение патологических изменений на коленчатое тело прибавляет к указанной симптоматике зрительные нарушения (гемианопсию). Вариант Бенедикта — патология глазодвигательного нерва сочетается с дисфункцией красного ядра, что клинически проявляется интенционным тремором, атетозом противоположных конечностей. Иногда сопровождается гемианестезией. При варианте Нотнагеля наблюдается глазодвигательная дисфункция, мозжечковая атаксия, расстройства слуха, контрлатеральный гемипарез, возможны гиперкинезы.

Внестволовые альтернирующие синдромы

Гемодинамические нарушения в системе подключичной артерии обуславливают появление вертигогемиплегической формы: симптомы дисфункции вестибуло-кохлеарного нерва (шум в ухе, головокружение, падение слуха) и перекрёстный гемипарез. Оптикогемиплегический вариант развивается при дисциркуляции одновременно в глазничной и средней мозговой артерии. Характеризуется сочетанием дисфункции зрительного нерва и перекрёстного гемипареза. Асфигмогемиплегический синдром возникает при окклюзии сонной артерии. Наблюдается противоположный гемипарезу гемиспазм мышц лица. Патогномоничный признак — отсутствие пульсации сонной и лучевой артерий.

Осложнения

Альтернирующие синдромы, сопровождающиеся спастическим гемипарезом, приводят к развитию контрактур суставов, усугубляющих моторные расстройства. Парез VII пары обуславливает перекос лица, который становится серьёзной эстетической проблемой. Результатом поражения слухового нерва является тугоухость, доходящая до полной утраты слуха. Односторонний парез глазодвигательной группы (III, VI пары) сопровождается двоением (диплопией), существенно ухудшающей зрительную функцию. Наиболее грозные осложнения возникают при прогрессировании поражения мозгового ствола, его распространении на вторую половину и жизненно важные центры (дыхательный, сердечно-сосудистый).

Диагностика

Установить наличие и вид перекрёстного синдрома позволяет осмотр невролога. Полученные данные дают возможность определить топический диагноз, то есть локализацию патологического процесса. Ориентировочно судить об этиологии можно по течению болезни. Опухолевые процессы отличаются прогредиентным нарастанием симптоматики в течение нескольких месяцев, иногда — дней. Воспалительные поражения зачастую сопровождаются общеинфекционными симптомами (повышение температуры тела, интоксикация). При инсульте альтернирующие симптомы возникают внезапно, быстро нарастают, протекают на фоне изменений артериального давления. Геморрагический инсульт отличается от ишемического размытой атипичной картиной синдрома, что обусловлено отсутствием чёткой границы патологического очага в связи с выраженными перифокальными процессами (отёк, реактивные явления).

Для установления причины возникновения неврологической симптоматики проводятся дополнительные исследования:

- Томография. МРТ головного мозга позволяет визуализировать воспалительный очаг, гематому, опухоль ствола, область инсульта, дифференцировать геморрагический и ишемический инсульт, определить степень сдавления стволовых структур.

- Ультразвуковые методы. Наиболее доступный, достаточно информативный метод диагностики нарушений церебрального кровотока – УЗИ церебральных сосудов. Обнаруживает признаки тромбоэмболии, локального спазма внутримозговых сосудов. В диагностике окклюзии сонных, позвоночных артерий необходима УЗДГ экстракраниальных сосудов.

- Нейровизуализация сосудов. Наиболее информативным способом диагностики острых нарушений мозгового кровообращения является МРТ сосудов головного мозга. Визуализация сосудов помогает точно диагностировать характер, локализацию, степень их поражения.

- Исследование цереброспинальной жидкости. Люмбальная пункция проводится при подозрении на инфекционно-воспалительный характер патологии, в пользу которого свидетельствуют воспалительные изменения ликвора (мутность, цитоз за счёт нейтрофилов, наличие бактерий). Бактериологические и вирусологические исследования позволяют выявить возбудителя.

Лечение альтернирующих синдромов

Терапия проводится в отношении основного заболевания, включает консервативные, нейрохирургические, реабилитационные методы.

- Консервативная терапия. К общим мероприятиям относится назначение противоотёчных, нейропротекторных средств, коррекция АД. Дифференцированное лечение осуществляется соответственно этиологии заболевания. Ишемический инсульт является показанием к тромболитической, сосудистой терапии, геморрагический — к назначению препаратов кальция, аминокапроновой к-ты, инфекционные поражения — к проведению антибактериальной, противовирусной, антимикотической терапии.

- Нейрохирургическое лечение. Может потребоваться при геморрагическом инсульте, поражении кровоснабжающих мозг магистральных артерий, объёмных образованиях. По показаниям проводится реконструкция позвоночной артерии, каротидная эндартерэктомия, формирование экстра-интракраниального анастомоза, удаление опухоли ствола, удаление метастатической опухоли и пр. Вопрос о целесообразности хирургического вмешательства решается совместно с нейрохирургом.

- Реабилитация. Осуществляется совместными усилиями реабилитолога, врача ЛФК, массажиста. Направлена на предупреждение контрактур, увеличение объёма движения паретичных конечностей, адаптацию больного к своему состоянию, послеоперационное восстановление.

Прогноз и профилактика

Соответственно этиологии альтернирующие синдромы могут иметь различный исход. Гемипарез приводит к инвалидизации большинства пациентов, полное восстановление наблюдается в редких случаях. Более благоприятный прогноз имеют ограниченные ишемические инсульты в случае быстро начатого адекватного лечения. Восстановление после геморрагического инсульта менее полное и более длительное, чем после ишемического. Прогностически сложными являются опухолевые процессы, особенно метастатического генеза. Профилактика неспецифична, состоит в своевременном эффективном лечении цереброваскулярной патологии, предупреждении нейроинфекций, ЧМТ, онкогенных воздействий.

Источник