Стресс и общий адаптационный синдром у животных

Эндокринные железы активно участвуют в ответной реакции организма на адекватные и неадекватные (болезнетворные) раздражители. Особо важное значение в этой реакции имеет гипота-ламо-гипофизарно-надпочечниковая система. Изучению роли гормонов в адаптации организма к действию вредоносных факторов посвятил свои исследования известный ученый Ганс Селье (Н. Selye). В 1936г. он впервые изложил свою концепцию о стрессе.

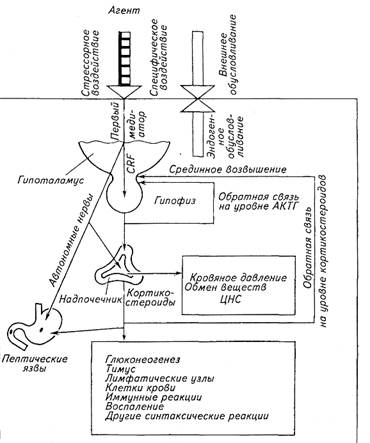

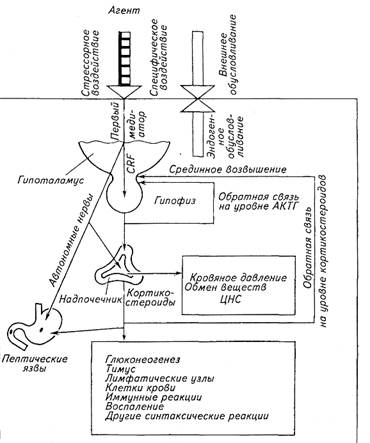

Под понятием «стресс» (от англ, stress — напряжение) подразумевают неспецифическую реакцию организма, развивающуюся под воздействием самых разных причинных факторов. К ним могут быть отнесены инфекции, хирургические травмы, ожоги, эмоциональное возбуждение (у беговой лошади), переутомление, боль, страх, интоксикация лекарствами или токсинами из окружающей среды, холод, транспортировка, перегруппировка животных и многие другие. Все экзогенные и эндогенные факторы, создающие повышенные требования к организму, получили название стрессоров. Несмотря на их разнообразие, организм отвечает стереотипной формой биохимических, функциональных и структурных изменений, адаптацией к новым ситуациям. Наряду со стереотипной ответной реакцией раздражитель вызывает и специфический ответ, характерный для конкретного патогена (рис. 33).

Рис. 33. Схема специфического и неспецифического (стрессорного) воздействия вредоносного агента на организм (по Селье, 1976)

Таким образом, этиологические факторы, действуя на организм, вызывают неспецифические, общие для разного вида агентов реакции и специфические, свойственные каждому из них.

Стресс, как было установлено, сопровождается характерной триадой:

увеличением массы коры надпочечников;

Ø инволюцией тимуса, селезенки, лимфатических узлов, других лимфоидных структур;

Ø возникновением в желудке и двенадцатиперстной кишке эрозий и язв.

Эти три типа изменений представляют собой объективные показатели стресса. Они стали основой для его изучения.

Стресс проявляется развитием общего адаптационного синдрома с последовательно развивающимися тремя стадиями: реакцией тревоги, стадией устойчивости (адаптации) и стадией истощения.

Первая стадия (реакция тревоги — alarm reaction) возникает в начале действия стрессора на организм. Реакция тревоги слагается из фазы шока и противошока. Фаза шока характерна быстрой мобилизацией и обильным выбросом в кровь кортикостероидов. Глюкокортикостероиды стимулируют гликонеогенез, который обеспечивает организм источником готовой к использованию энергии. Избыток гормонов вызывает катаболические изменения с потерей массы тела, инволюцию тимуса, других лимфоидных органов, лимфопению, эозинопению, нейтрофильный лейкоцитоз, угнетение иммунных и воспалительных реакций, эрозии и кровоточащие язвы в желудочно-кишечном тракте.

Если животное выживает после контакта со стресс-фактором, то начинается вторая фаза — фаза противошока. Под влиянием кортикотропина стимулируется функция коры надпочечников, усиливаются выработка и выведение в кровь глюкокортикоидов, повышается содержание сахара, мобилизуются защитные силы, повышается артериальное давление, восстанавливается общий тонус организма.

Вторая стадия — стадия устойчивости. Устанавливается повышенная сопротивляемость к повреждающему фактору, которая носит общий, неспецифический характер при любых воздействиях на организм. Активизируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система. Увеличивается масса коры надпочечников, нарастает секреция кортикостероидов, в основном глюкокортикоидов, таких, как кортизол или кортикостерон. Они вызывают усиленный глюконеогенез, обеспечивая тем самым легкодоступный источник энергии для реакций адаптации соответственно требованиям, предъявляемым стрессорами. Глюкокортикоиды подавляют иммунные реакции и воспаление, помогая организму сосуществовать с вредными факторами.

Второй путь, опосредующий стрессорную реакцию, обеспечивают катехоламины, высвобождаемые из мозговой ткани надпочечников. Хромаффинные клетки синтезируют главным образом адреналин, стимулирующий общие механизмы в процессах адаптации. Адреналин создает легкоусвояемые источники энергии путем образования глюкозы из гликогена и свободных жирных кислот из триглицеридов жировой ткани. Он усиливает сердечную деятельность, повышает артериальное давление, стимулирует активность центральной нервной системы. Адреналин повышает свертываемость крови, чем предотвращает ее потерю при нарушениях целостности кровеносных сосудов.

В случае, если действие стрессора прекратилось, происходит нормализация функций, организм восстанавливает свою жизнедеятельность. Если же стрессор продолжает действовать, наступает третья стадия адаптационного синдрома.

Третья стадия — стадия истощения. Функциональные возможности организма, его нервной и эндокринной систем небеспредельны. Длительное действие стрессора приводит к атрофии коркового вещества надпочечников, ограничению синтеза кортикостероидов, катехоламинов, соматотропного и других стрессорных гормонов.

Анализируя значимость стрессорной реакции для организма животных, следует обратить внимание на тот факт, что частью общего адаптационного синдрома наряду с активацией защитных механизмов является угнетение многих функций, не связанных непосредственно с обеспечением адаптации к неблагоприятным факторам. Тимолимфатическая инволюция способствует снижению резистентности и иммунобиологической реактивности. Вак-цинопрофилактика не сопровождается полноценным иммунитетом, если животные были привиты в состоянии стресса. Часть из них после контрольного заражения вирулентным возбудителем погибает. У животных, подвергшихся стрессу, снижаются прирост массы, воспроизводительная способность и продуктивность, особенно молочная. Стресс у предубойных животных ухудшает качественные показатели мясной продукции.

Стресс в условиях современного ведения животноводства (скученность, ранний отъем молодняка, перегруппировки, транспортировка, инфекционные и инвазионные болезни, токсигены окружающей среды, повышение радиационного фона и др.) становится патогенетической основой нарушения жизнедеятельности организма.

Предупреждение длительного воздействия стресса на сельскохозяйственных животных возможно только при соблюдении санитарно-гигиенических норм содержания, кормления и ухода.

Источник

Одним из достижений современной медицины является раскрытие важной роли эндокринных желез, в частности системы гипофиз — корковое вещество надпочечных желез, в адаптации организма к действию патогенных факторов. Широкую известность приобрела теория канадского ученого Ганса Селье о стрессе.

Термином “стресс” (от англ. stress — напряжение) обозначают неспецифическую реакцию организма, возникающую под влиянием любых сильных воздействий (стрессоров) и сопровождающуюся перестройкой защитных систем организма. Селье обратил внимание на то, что, несмотря на разнообразие стрессоров (травма, инфекция, переохлаждение, интоксикация, наркоз, мышечная нагрузка, сильные эмоции и т. д.), все они приводят к однотипным изменениям в вилочковой, надпочечных железах, в лимфатических узлах, составе крови и обмене веществ. В опытах на крысах он наблюдал типичную триаду, которая включает гипертрофию коркового вещества надпочечных желез, инволюцию вилочково-лимфатического аппарата и геморрагические язвы на слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки.

Стресс проявляется в виде общего адаптационного синдрома,который состоит из трех последовательных стадий: реакции тревоги, стадии резистентности и стадии истощения. Реакция тревоги означает немедленную мобилизацию защитных сил организма. Она состоит из фазы шока и противошока. В фазе шока наблюдаются гипотония мышц и артериальная гипотензия, гипотермия, гипогликемия, сгущение крови, эозинопения, повышение проницаемости капиллярных сосудов. Инволюция лимфоидной ткани, отрицательный азотистый баланс, язвенные поражения желудка свидетельствуют о преобладании процессов катаболизма. Фаза противошока характеризуется изменениями в обратном направлении (повышение артериального давления, мышечного тонуса, содержания глюкозы в крови), ведущими к развитию следующей стадии — стадии резистентности. Основное патогенетическое звено фазы противошока — это стойкое усиление секреции кортикотропина и кортикостероидов. В стадии резистентностигипертрофируется корковое вещество надпочечных желез и секретируется большое количество гормонов, активизируются анаболические процессы, усиливается гликонеогенез.

Защитные реакции организма, обусловливающие возможность жизни при стрессе, Селье назвал синтоксическими. При длительном действии повреждающего агента адаптация нарушается. Истощение функциональных резервов и атрофия коркового вещества надпочечных желез, снижение артериального давления, распад белковых веществ характеризуют переход стадии резистентности в стадию истощения(дистресс). Исход стресса зависит от соотношения силы и длительности действия стрессора и потенциальных возможностей защитных сил организма.

Биологическое значение адаптационного синдрома заключается не только в том, что во второй, наиболее длительной его стадии повышается резистентность организма по отношению к фактору, вызвавшему состояние стресса, но и в том, что при не очень сильном и длительном стрессе может создаваться или повышаться неспецифическая резистентность” организма к различным другим факторам. Она проявляется в повышенной выживаемости после воздействия летальных агентов или же в уменьшении воспаления, предупреждении гиперэргических реакций, поражении сердца, почек и других органов, возникающих под влиянием патогенных факторов. Например, кровопусканием (стрессор) можно ослабить воспаление, вызванное внутрикожным введением формалина. Мышечное напряжение или травма защищает животное от некроза в миокарде, вызываемого внутривенной инъекцией протеолитических ферментов. Кортикотропин и кортикостероиды играют в формировании неспецифической резистентности ведущую роль, поэтому их называют адаптивными гормонами (рис. 24.8). Систематическое воздействие на организм слабых и умеренных раздражителей (например, холодный душ, физические упражнения) поддерживает готовность эндокринной системы к адаптивным реакциям.

Недостаточность адаптации или ее отклонения в противоположную сторону являются, по Селье, причиной развития болезней адаптации. Экспериментальное подтверждение этого положения состоит в возникновении гипертензии, нефросклероза, гиалиноза органов, усилении воспалительных реакций после введения больших доз дезоксикортикостерона, который обладает провоспалительными свойствами. Введение животным гликокортикоидов (противовоспалительные гормоны) тормозит воспаление, но в то же время подавляет иммунные реакции, вызывает язвенное поражение желудка и двенадцатиперстной кишки, создает условия для возникновения некроза миокарда. Недостаточность секреции гликокортикоидов способствует гиперэргическому течению иммунных процессов, снижает устойчивость к болезнетворным воздействиям. К болезням адаптации Селье относит ревматизм, бронхиальную астму, некоторые болезни почек, сердца и сосудов, ряд кожных и других заболеваний. В их возникновении большое значение придается кондициональным (обусловливающим) факторам. Этими факторами могут быть переохлаждение, перегревание, физическое переутомление, отягощенная наследственность, избыточное потребление поваренной соли. Совместное введение кортикостероидов и натрия хлорида создает фон, на котором различные раздражители вызывают некротические изменения в сердечной мышце.

Теория Г. Селье возникла на основе изучения эндокринных механизмов приспособительных реакций организма. Между тем еще раньше трудами У. Кеннона, Л. А. Орбели и их учеников было создано учение об адаптационно-трофической роли симпатической части вегетативной нервной системы в защитно-компенсаторных реакциях. Некоторые проявления стресса (появление язв) наблюдаются у гипофизэктомированных животных. Следовательно, невозможно сводить все разнообразие этих проявлений к одной только гормональной перестройке. Стресс является сложной нервно-гуморальной реакцией, в развитии которой принимают участие нервная система и эндокринные железы. Вместе с тем следует подчеркнуть, что теория Г. Селье оказала и продолжает оказывать большое влияние на развитие медицины. Она дала теоретическое обоснование кортикостероидной терапии. На основе этой теории разработан новый подход к проблеме старения, получила объяснение неспецифическая терапия (кровопускание, аутогемотерапия, иглоукалывание). Основные положения этой теории успешно разрабатываются и в настоящее время.

Источник

При импорте сельскохозяйственных животных и разведении их в условиях тропических и субтропических стран приходится решать проблемы стрессовых ситуаций в периоды адаптации для постепенной акклиматизации культурных пород, так как воздействие внешней среды является важнейшим стресс-фактором, влияющим на организм животных.

При этом на протяжении всей своей жизни животное подвергается многочисленным стрессорам, имеющим совершенно разную природу, но неизменно ведущим к одним и тем же изменениям в организме. Подверженное влиянию отрицательного стресса животное заметно теряет в массе, слабеет, снижается его сопротивляемость к заболеваниям, и, как следствие, животноводческие предприятия и фермы несут значительные экономические потери. С повышением индустриализации производства животное начинает подвергаться стрессорам, доселе незнакомым и неизученным, и в связи с этим перед животноводами всех стран мира постоянно встают задачи по улучшению кормовой, сырьевой и климатической базы.

Определение стресса ввел в 1936 г. канадский ученый Ганс Ceлье. Под стрессом (от англ. stress — напряжение), или общим адаптивным синдромом, он понимал состояние, в котором оказывается организм под воздействием различных факторов окружающей среды, а факторы, способные вызывать однородные ответные реакции организма, назвал стрессорами (или стресс-факторами).

Сущность возникающих в организме изменений при стрессе тождественна, поэтому Г. Селье и назвал их специфическим синдромом. В процессе своих исследований он обратил внимание на то, что любые воздействия, различные по силе и природе (физические воздействия, инъекции, радиоактивное излучение), вызывают очень похожие изменения в организме: увеличение коркового слоя надпочечников, с уменьшением в нем липоидов и холестерина, инволюцию лимфатического аппарата, эозинопению, возникновение язв желудочно-кишечного тракта и др.

Однако ответный синдром не заканчивается этой реакцией. Если воздействие вредных агентов, способных вызывать указанную реакцию, продолжается довольно длительное время, и животное не погибает, то в этом случае можно говорить о возникновении адаптации, или резистентности организма. Если же стрессор чрезвычайный, очень сильный, и животное не в состоянии с ним справиться, то оно погибает в первые дни или даже часы после столкновения с вредным агентом. Следовательно, ни один живой организм не может постоянно находиться в состоянии «боеготовности», он либо приспосабливается к новым условиям существования, либо погибает. Изучая ответную реакцию различных животных на те или иные стресс-факторы, Е. Селье выделил три ее стадии:

1. Стадия тревоги, или мобилизация.

В этой стадии происходит общая мобилизация защитных механизмов организма — усиливаются процессы распада органических веществ в тканях (катаболизм), происходит усиленное выделение адреналина — гормона мозгового слоя надпочечников, под воздействием которого мобилизуются энергетические ресурсы.

Организм как бы «подтягивает силы» в виде глюкозы и резервного жира к мозгу и мышцам. Обычно фаза тревоги продолжается от 6 до 48 ч. После этого организм животного либо погибает (если стрессор очень сильный), либо переходит в следующую стадию.

2. Стадия резистентности, или адаптация.

Эта стадия развивается при продолжительном действии стресс-фактора и характеризуется усилением функции надпочечников, а также ростом общей резистентности организма.

В этой стадии нормализуется обмен веществ, наблюдается разжижение крови, нормализуется содержание клеток белой крови и кортикостероидных гормонов. Обмен веществ становится анаболическим, т. е. с преобладанием синтетических процессов, и, как следствие, восстанавливается масса тела и продуктивность животных. Вторая фаза длится от нескольких часов до нескольких дней и даже недель.

В практике животноводства в большинстве случаев стрессовое состояние проходит в своем развитии только две стадии: тревоги и резистентности. Однако при интенсивном и длительном воздействии раздражителя на организм может иметь место и третья стадия.

3. Стадия истощения.

Она возникает, когда адаптивная деятельность надпочечников, несмотря на их гипертрофию, и других систем организма угнетается. Признаки этой стадии схожи с первоначальной реакцией тревоги, но теперь они резко усиливаются и приводят к различным расстройствам. А затем наступает дистресс (дистресс — в переводе с англ. «страдание»). Организм «выбирает», чем бы ему заболеть. Болезнь нащупывает самое ослабленное звено, самое уязвимое место.

Продолжение воздействия стресс-фактора и возникновение дистресса в третьей фазе приводит к необратимым изменениям в организме и в конечном итоге вызывает гибель животного.

Однако не все стрессоры при воздействии на организм вызывают только отрицательный эффект. В племенном животноводстве первостепенную роль играет получение стрессоустойчивых и физически сильных животных с хорошими воспроизводительными способностями. Факторы внешней среды могут быть полезными и тренирующими стимулами, способствующими формированию и поддержанию защитных сил организма на высоком уровне. По этому же поводу можно привести слова Ганса Селье, хотя они и относятся человеку: «Стресс — это не только зло, но и великое благо, ибо без стрессов различного характера наша жизнь была бы похожа на какое-то бесцветное прозябание. Эмоциональный стресс человека может сопутствовать и тяжелым страданиям, и большим радостям».

Виды стрессов и их влияние на животных. На протяжении всей жизни организм животного подвержен влиянию многих факторов, способных вызвать стресс. По данным многих исследований, стрессовое состояние животного на 70-80 % зависит от кормления и содержания и лишь на 20-30 % – от генетического материала. На современной животноводческой ферме животное практически полностью защищено от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды, и в то же время здесь можно видеть грубые ошибки в создании микроклимата, которые имеют непосредственное влияние на продуктивность, удои, воспроизводительную способность животных и т. д. Так, например, в результате воздействия неблагоприятного микроклимата продуктивность снижается на 10-35 %, воспроизводительная способность — на 15-30 %, затраты на единицу продукции увеличиваются на 15-40 %, заболеваемость и отход молодняка — на 15-35 %.

Источник