Что делает нозологически малоспецифичными синдромы невропатии

1. Синдромы невропатии

Синдромы невропатии (конституциональная нервность, врожденная детская нервность, невропатический диатез) (греч. neuron – нерв; pathos – болезнь, страдание) – общее название группы разных по своему происхождению болезненных состояний у детей в возрасте до 3–4 лет и старше. Объединяющим их признаком является преобладание выраженной в клинической степени стойкой и разнообразной симптоматики вегетативной дисфункции центрального генеза, главным образом дисфункции гипоталамических (диэнцефальных) структур головного мозга (Ковалев В.В., 1979).

Причины развития расстройства усматривают в недоразвитии или повреждении межуточного мозга в дородовом периоде развития, во время родов и в первые 3 года жизни после родов (особенно в младенчестве), поскольку гипоталамо-гипофизарные структуры ответственны за деятельность внутренних органов и стабильное состояние внутренней среды организма. В МКБ-10 рубрика с описанием невропатии отсутствует, симптомы данного расстройства представлены в разных ее разделах.

Симптоматика расстройства характеризуется стойкими и клинически значимыми нарушениями функционирования со стороны различных органов и систем организма. При этом начальные проявления «истинной» невропатии часто обнаруживаются на 3–4-м месяце жизни, когда ребенок начинает более активно контактировать с социальной средой и в значительной степени лишается защиты со стороны материнского организма.

Со стороны желудочно-кишечного тракта у пациентов выявляются такие нарушения, как срыгивания, рвота, диарея, запоры, вздутия кишечника, кишечные спазмы, усиление или ослабление перистальтики желудка и кишечника (греч. diarrhea – истекаю; peristaltikos – обхватывающий, обжимающий).

Нарушения сердечно-сосудистой деятельности проявляются бледностью кожных покровов и слизистых оболочек, их синюшностью (главным образом в области носогубного треугольника), учащением и/или замедлением сердечной деятельности, нарушениями сердечного ритма, колебаниями артериального давления, повышенной утомляемостью, головокружениями и обмороками, повышенной чувствительностью к дефициту кислорода.

Со стороны дыхательной системы отмечаются нарушения частоты и ритма дыхания, удушье, астматоидные явления. У части пациентов выявляются т. н. аффект-респираторные судороги, известные в быту как «закатывание», «родимчик». У ребенка, который сильно расплакался, на 10–20 секунд останавливается дыхание (под влиянием эмоций возникает спазм мышц гортани). Обычно присоединяются тонические судороги мышц тела (ребенок вытягивается, его «скручивает», он сгибается или, напротив, разгибается). По-видимому, в ряде случаев нарушается сознание – пациент теряет способность воспринимать происходящее, реагировать на него, а также не запоминает текущие впечатления. Приступы проходят сами собой, могут повторяться по несколько раз в день. Как правило, наблюдаются у пациентов в возрасте от 2 до 4 лет.

Обычно выявляются нарушения терморегуляции. Чаще всего это длительный субфебрилитет, не связанный с инфекционной патологией («нервная температура»). Температура тела может быть несколько снижена либо снижается эпизодически до 36–36,2°C. Могут возникать гипертермические приступы – внезапные и непродолжительные подъемы температуры до 38–39°C и более. Температурная реакция нередко извращается. Например, она не повышается при инфекционном заболевании или даже снижается либо меняется вне зависимости от течения заболевания.

Нарушается слезо-, пото- и слюноотделение, отмечается сальность лица, кожи. Дети склонны к аллергическим реакциям, простудным и инфекционным заболеваниям, что указывает на дисфункцию иммунной системы.

Как правило, наблюдаются нарушения сна. Норма суточного сна чаще всего бывает сокращена. Сон поверхностный, с частыми пробуждениями, иногда с открытыми глазами, двигательным беспокойством. У некоторых пациентов отмечается преобладание дневного сна над ночным.

Многим пациентам свойственна сенсорная гиперестезия (греч. hyper – над, сверх; aisthesis – ощущение, чувство). Они слишком чувствительны и болезненно остро реагируют на изменения влажности, внешней температуры, атмосферного давления, магнитные возмущения, дотрагивание до тела и прикосновение одежды, на жажду, голод, позывы к уринации, дефекации, на громкий звук, яркий свет. Дети могут поминутно прикладываться к груди, так как остро чувствуют голод, и в то же время слишком быстро насыщаются. Повышенная чувствительность доставляет пациентам тягостные ощущения дискомфорта, разнообразные боли. До года пациенты часто, подолгу и громко плачут, установить причину крика и успокоить их обычно не удается (в сибирских деревнях эта «болезнь» называется «криксой»).

У других пациентов, напротив, отмечается сенсорная гипестезия, снижение чувствительности. Такие пациенты не реагируют на многие стимулы, которые должны беспокоить нормальных детей. Например, не плачут, когда жарко, холодно или когда хотят есть.

Часто имеет место патология некоторых инстинктивных проявлений, прежде всего инстинкта самосохранения. Это проявляется боязливостью, пугливостью, плохой переносимостью всего нового – неофобии. Неофобия проявляется усилением соматовегетативных расстройств, отказами от еды, падением веса, а также усилением капризности и плаксивости при любых изменениях обстановки, режима, условий ухода, помещении в детское учреждение, появлении незнакомых людей.

Выявляются нарушения поведения, психического развития. Некоторые пациенты излишне беспокойны, подвижны, другие, напротив, вялы, аспонтанны, ничем не интересуются. У многих пациентов развиваются вредные привычки или стереотипии поведения (битье головой, сосание пальца и др.), что может указывать на тревожное расстройство настроения. Нарушается формирование привязанностей: дети не скучают по матери или, напротив, не отпускают ее от себя, цепляются за нее, когда она отлучается. На подъемы температуры тела до 38°C и более некоторые пациенты реагируют судорогами. Большей частью у пациентов снижен аппетит, но даже при нормальном аппетите многие из них слишком медленно прибавляют в весе.

Обычно пациенты обнаруживают нормальное или несколько ускоренное интеллектуальное и речевое развитие.

Начиная с 2–3 лет, отмечается повышенная готовность к возникновению реакции пассивного протеста (элективный мутизм, отказ от еды, дневной энурез и др.), разнообразных моносимптомных невротических реакций.

У детей дошкольного возраста интенсивность соматовегетативных расстройств постепенно ослабевает, однако долго сохраняются пониженный аппетит вплоть до анорексии, избирательность в еде, замедленное пережевывание пищи («жевательная лень»). Часто отмечаются запоры, нередко затрудненное засыпание, поверхностный сон с устрашающими сновидениями. В то же время более заметными становятся психические нарушения: повышенная аффективная возбудимость в сочетании с истощаемостью, избыточная впечатлительность, склонность к страхам, боязнь нового.

Г.Е. Сухарева (1955) различает два клинических варианта невропатии в этом возрасте: тормозимый (астенический) и возбудимый. Дети с астеническим вариантом невропатии робки, застенчивы, слишком впечатлительны и истощаемы. Возбудимые невропаты, напротив, раздражительны, вспыльчивы, двигательно расторможены.

На фоне невропатических проявлений в дошкольном и отчасти младшем школьном возрасте под влиянием различных неблагоприятных ситуационных воздействий, инфекций, травм и т. п. легко возникают различные моносимптомные невротические и неврозоподобные расстройства (ночной энурез, заикание, ночные страхи, аффект-респираторные припадки и т. п.), а также стереотипии поведения (сосание пальца, мастурбация и т. д.).

К школьному возрасту проявления невропатии в большинстве случаев сглаживаются, а затем постепенно исчезают либо замещаются другими нарушениями: невротическими и неврозоподобными расстройствами и/или патологически заостренными или акцентуированными чертами характера, преимущественно тормозимого (чаще астенического) типа.

Основные причины развития невропатии:

- замедленное созревание структур головного мозга, обеспечивающих функционирование вегетативной нервной системы (в силу заболевания матери, недостаточного ее питания, стрессов и т. д.);

- повреждение головного мозга в эмбриофетальном периоде внутриутробного развития (гипоксия мозга, интоксикации, внутриутробные инфекционные заболевания);

- родовая травма;

- повреждения и заболевания головного мозга в первые 2–3 года жизни после родов;

- психопатия, шизофрения, эпилепсия, ранний детский аутизм, умственная отсталость.

Терапия и прогноз: в зависимости от природы расстройства. Прогноз благоприятный в случаях преходящего недоразвития структур головного мозга.

Вернуться к Содержанию

Источник

Над статьей доктора

Алексеевича Г. В.

работали

литературный редактор

Вера Васильева,

научный редактор

Сергей Федосов

и

шеф-редактор

Лада Родчанина

НеврологCтаж — 13 летКандидат наук

«Медицина компьютерных технологий» на 9 Мая

Клиника «Первый меридиан»

Дата публикации 11 марта 2020Обновлено 11 марта 2020

Определение болезни. Причины заболевания

Невропатия (нейропатия) — повреждение одного или нескольких нервов периферической нервной системы. К ней относятся черепные и спинальные нервы, а также нервы и сплетения вегетативной нервной системы/> [2][3]. Невропатия проявляется нарушением чувствительности, болью в поражённом участке, судорогами, мышечной слабостью и затруднением движений. Выделяют две основные группы невропатий:

- мононевропатия — повреждение отдельного нерва, например срединного.

- полинейропатия — множественные повреждения нервов при диабетической полинейропатии, диффузной нейропатии, полирадикулопатии, плексопатии.

Распространённость нейропатии среди населения составляет 2-7 %. Риск развития заболевания увеличивается с возрастом: в 40 лет патология встречается в 15 % случаев [4][5][6].

Повреждение периферических нервов может вызывать множество причин. Даже после комплексного обследования выявить их удаётся не всегда. К основным факторам, приводящим к заболеванию, относят:

- Сахарный диабет — невропатией страдает более 70 % пациентов [22].

- Химиотерапия. При лечении токсичными препаратами патология развивается в 15-23 % случаев. Выраженность невропатии зависит от дозы препарата и продолжительности курса лечения [7].

- Васкулит (воспаление кровеносных сосудов). При повреждении отдельных нервов нейропатия бывает первым проявлением васкулита. Но может возникать и при комплексном поражении органов. При системном васкулите нейропатия поражает 60-70 % пациентов. Средний возраст — 58-62 года. Женщины заболевают чаще, чем мужчины [8].

- ВИЧ-инфекция. Распространённость нейропатии среди ВИЧ-инфицированных возросла с 13 % в 1993 году до 42 % в 2006 году. Вероятно, это связано с применяемыми антиретровирусными препаратами.

- Гепатит С. Как и в случае с ВИЧ, к нейропатии приводит приём токсичных для нервной ткани лекарств. Исследование, проведённое во Франции, выявило развитие сенсорной и моторной невропатии у 10 % больных гепатитом С.

- Поражение кишечника в 10 % случаев приводит к центральным и периферическим нарушениям нервной системы.

- Варикозное расширение вен нижних конечностей. Заболевание осложняется нейропатией из-за нарушения кровоснабжения нервной ткани.

- Хроническая почечная недостаточность — в 70 % случаев приводит к нейропатии.

- Ожирение [6][9][10][11][12][13].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы невропатии

Несмотря на то, что нейропатию вызывают различные причины, основные симптомы заболевания схожи [9][14][15][16][17]:

- Двигательные нарушения, слабость мышц. Пациент с трудом выполняет действия, связанные с мелкой моторикой, например застёгивание пуговиц. Возникают проблемы с ходьбой — больной может упасть из-за слабости мышц стопы.

- Сенсорные нарушения — онемение, повышенная тактильная чувствительность, резкая стреляющая боль, подобная удару электрическим током.

- Снижение и выпадение сухожильных рефлексов. Появляются трудности при выполнении повседневных действий, таких как надевание одежды, перемещение предметов.

- Расстройства сердечно-сосудистой системы. Выражается в нестабильности артериального давления и его снижении при резком вставании, проявляется головокружением и потемнением в глазах .

- Расстройства желудочно-кишечного тракта — запоры и кишечная непроходимость, вызванные ухудшением тонуса мышц кишечника.

- Боли в кистях и стопах.

- Нарушение равновесия и координации движений.

- Повышенная потливость.

- Задержка мочеиспускания.

- Сексуальная дисфункция.

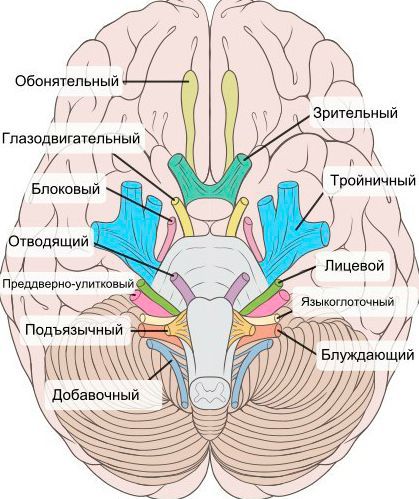

При нейропатии могут поражаться не только нервы конечностей, но и черепно-мозговые нервы:

- невропатия зрительного нерва (оптическая нейропатия) приводит к нечёткости, затуманенности зрения, нарушению цветового восприятия, слепоте;

- поражение глазодвигательного нерва проявляется опущением верхнего века и параличом глазных мышц;

- патология отводящего нерва вызывает сходящееся косоглазие, опущение верхнего века, двоение в глазах;

- лицевого нерва — паралич мимических мышц;

- преддверно-улиткового (слухового нерва) — потерю слуха;

- языкоглоточного нерва — нарушение подвижности языка;

- гортанного нерва — дыхательную недостаточность [15].

На начальных стадиях двигательные расстройства могут не проявляться. Но в дальнейшем нейропатия значительно ограничивает физическую активность пациента [5][7][16][17].

Для повреждения периферической нервной системы характерны основные синдромы:

- Поражение переднего корешка спинного мозга — приводит к ослаблению или параличу мышц. Возможны судороги и подёргивания.

- Поражение заднего корешка спинного мозга — проявляется повышенной тактильной чувствительностью, жжением, нарушением спинальных рефлексов, болью в области поражения.

- Поражение межпозвоночного узла — вызывает жжение, покалывание, снижение болевого порога, интенсивные жгучие боли, обострение герпесвирусной инфекции.

- Поражение спинального нерва — приводит к расстройствам чувствительности и двигательным нарушениям.

- Поражение сплетения периферических нервов — вызывает боль, но менее интенсивную, чем при повреждении корешков [16].

Патогенез невропатии

К нейропатии могут приводить нарушения обмена веществ и иммунной системы, генетические факторы, инфекционное и токсическое воздействие [1].

Развитие заболевания при обменных нарушениях, например при сахарном диабете, вызвано чрезмерным накоплением глюкозы в клетке. Гипергликемия приводит к отложению в нервных клетках продукта обмена — сорбитола. Избыток сорбитола нарушает функции клеток периферических нервов. При этом уменьшается выработка мио-инозитола — соединения, влияющего на передачу сигналов в мозге и защиту нервных клеток от повреждения. Всё это приводит к ухудшению регенеративных способностей нервной ткани и снижению её проводимости [9].

В развитии нейропатии важная роль принадлежит митохондриям (органеллам, обеспечивающих клетку энергией). Они повреждаются при гипергликемии и приёме противоопухолевых препаратов: паклитаксела, бортезомиба, оксалиплатина. Эти лекарства влияют и на другие внутриклеточные структуры (например микротрубочки, поддерживающие форму клетки), негативно воздействуют на клеточные процессы и в результате активируют запрограммированную гибель нейронов [9][15][18]. Схожие нарушения возникают и у ВИЧ-инфицированных пациентов, принимающих антиретровирусные препараты [9][15].

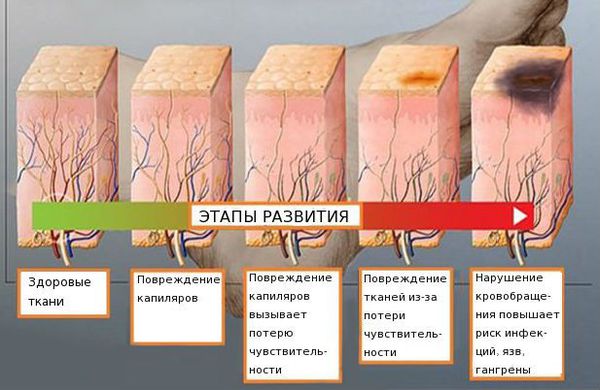

Классификация и стадии развития невропатии

Попытки систематизировать различные виды нейропатии предпринимались многократно как отечественными, так и зарубежными авторами. Но ни одна из классификаций не удовлетворяет всем потребностям клиницистов. Это связано с тем, что к развитию заболевания приводит множество сложных и до конца не изученных факторов [16].

По одной из классификаций, нейропатии разделяют на следующие группы:[19]

I. Мононевропатии (поражение одного нерва).

- Травматические мононевропатии — возникают при травмах, ранениях, электротравмах, химических повреждениях.

- Туннельные синдромы — это ущемление нерва при длительном сдавлении и травматизации в костно-мышечных каналах. К ним относятся: синдром карпального канала (сдавление нерва в области запястья), пронаторный синдром (поражение нерва в плече), синдром кубитального канала (в локте), синдром тарзального канала (сдавление большеберцового нерва), синдром ложа Гийона (сдавление глубокой ветви локтевого нерва) и др.

II. Множественные нейропатии (поражение нескольких отдельных нервов).

- Моторная мультифокальная нейропатия с блоками проведения — аутоиммунное заболевание, проявляющееся слабостью мышц стоп и кистей.

- Моторно-сенсорная невропатия с блоками проведения — вызывает поражение не только моторных, но и сенсорных волокон.

- Множественная невропатия при васкулитах.

III. Полиневропатии (множественные поражения нервной ткани).

1. Наследственные полиневропатии: Шарко — Мари — Тута, синдром Руси — Леви, Дежерина — Сотта и др.

2. Приобретённые полиневропатии.

2.1. Аутоиммунные полиневропатии — возникают при сбое в работе иммунной системы (синдром Гийена — Барре, синдром Миллера — Фишера, хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия, парапротеинемические полиневропатии, паранеопластические полинейропатии).

2.2. Метаболические полинейропатии — диабетическая, уремическая, печёночная, при системных заболеваниях. Наиболее часто встречается диабетическая нейропатия.

2.2 Вызванные дефицитом витаминов В1, В6, В12.

2.3 Токсические полинейропатии — вызванная алкоголем, лекарствами, отравлением тяжёлыми металлами. Препараты, способные приводить к нейропатии:

- Оксалиплатин — крайне нейротоксичное средство. Развитие острой нейропатии возникает в 90 % случаев, а хронической — в 50 %. Приём оксалиплатина приводит к жжению, покалыванию, онемению рук, ног и области вокруг рта.

- Таксен (Палитаксел, Доцетаксел) — вызывает нарушение чувствительности, слабость и боль в мышцах, возможны редкие вегетативные симптомы.

- Препараты на основе алкалоидов барвинка (Винбластин, Винорелбин, Виндезин, Винкристин) — нарушают функции мочевого пузыря и кишечника, влияют на чувствительность в руках и ногах, ухудшают мелкую моторику, приводят к мышечной слабости и резкому снижению артериального давления.

- Бортезомиб — нарушает чувствительность, приводит к боли и вегетативным симптомам.

- Иммуномодулирующие препараты (Талидомид) — провоцирует сенсорные нарушения, преимущественно в нижних конечностях, лёгкие двигательные, желудочно-кишечные и сердечно-сосудистые расстройства [15][16][18].

2.4 Инфекционно-токсические — после гриппа, кори, дифтерии, мононуклеоза, поствакцинальные, при ВИЧ-инфекции, лепре.

IV. Поражения сплетений (шейного, верхнего плечевого, нижнего плечевого, пояснично-крестцового).

V. Вертеброгенные поражения нервных корешков (радикулиты).

Несмотря на многообразие причин, вызывающих полинейропатии, по участкам поражения их можно разделить на два вида:

- Аксональные — вовлечены нервы с наиболее длинными отростками (аксонами), к ним относится большинство токсических полинейропатий, аксональный тип наследственной моторно-сенсорной полинейропатии. Характеризуются мышечными атрофиями.

- Демиелинизирующие — вызваны разрушением миелиновой оболочки, окружающей отростки нервных клеток. Проявляются выпадением сухожильных рефлексов, развитием мышечной слабости без мышечных атрофий [19].

Осложнения невропатии

Зачастую нейропатия уже является осложнением какого-либо заболевания, например сахарного диабета. У некоторых пациентов, страдающих диабетом, может развиваться диабетическая амиотрофия — асимметричное поражение проксимальных (близких к туловищу) отделов ног с развитием болей и слабости в мышцах [16][17][19].

Если лечение не начато вовремя, нейропатия стремительно прогрессирует. В результате снижается тонус мускулатуры, наступает атрофия мышц и инвалидность. На фоне мышечной слабости случаются падения и травмы. Пациенты утрачивают способность ходить и обслуживать себя. Иногда последствиями полинейропатии становятся полный паралич конечностей или дыхательная недостаточность.

Диагностика невропатии

Неврологи используют различные шкалы для оценки тяжести нейропатии. Универсального опросника, соответствующего всем потребностям клиницистов, не существует. Это связано с различным прогнозом, проявлениями и причинами нейропатии [21].

Во время обследования оценивают проводимость нерва, учитывая временную динамику [17]. Для диагностики применяют следующие методы:

- Электромиография (ЭМГ) — регистрация электрической активности в мышце при её сокращении. Позволяет определить характер двигательных расстройств, уточняет степень разрушения нерва и выявляет заболевание до появления симптомов. ЭМГ позволяет провести дифференциальную диагностику невропатии с миастенией, миотонией, миоплегией, полимиозитом [16][17].

- Электронейромиография (ЭНМГ) — оценивает прохождение импульса по нервному волокну. ЭНМГ поможет не только выявить расположение поражённых участков, но и определить момент начала патологического процесса [17].

- УЗИ — распространённый метод визуализации периферических нервов. Ультразвук поможет выявить нарушения, которые незаметны при электродиагностике. Оценивается изменение диаметра нерва, непрерывность и ухудшение звукопроводимости. УЗИ позволяет обнаружить опухоли периферических нервов, травматические невромы, разрывы, воспаление, демиелинизирующие процессы.

- МРТ — визуализирует нервы и структуру мягких тканей, выявляет злокачественные опухоли и предоставляет информацию о мышечной атрофии и поражении нервов. МРТ выявляет повреждение нерва в областях, которые трудно исследовать при помощи электродиагностики или ультразвука.

Согласно статистике, УЗИ выявляет мононевропатии или плечевые плексопатии чаще, чем МРТ [20].

Лечение невропатии

Выбор методов лечения нейропатии зависит от вызвавших её причин:

- Метаболические нейропатии, в частности диабетическую нейропатию лечат препаратами альфа-липоевой кислоты. Перспективный препарат для терапии диабетических невропатий — канитин. Однако основное лечение при сахарном диабете заключается в контроле уровня глюкозы [6].

- При комплексной терапии применяют препараты с витаминами. Высокие дозы принимают не более месяца.

- При возникновении болевого синдрома используют противосудорожные препараты, трициклические антидепрессанты. Их противоболевое действие связано с блокированием болевого импульса в головном мозге и устранением болевой «памяти». К физическим методам воздействия относят магнитотерапию, лазеротерапию, электрофорез с прозерином, элетростимуляцию ослабленных мышц, иглотерапию [17][16].

- Для лечения хронической демиелинизирующей полирадикулониейропатии применяют иммуносупрессивные препараты. Иногда при терапии на первый план выходит уменьшение боли.

- При синдроме Гийена — Барре необходима госпитализация в многопрофильную больницу с отделением реанимации и интенсивной терапии, в тяжёлых случаях — вентиляция лёгких, мониторинг ЭКГ и артериального давления, введение гепарина для предупреждения тромбоза глубоких вен и лёгочной эмболии. При выраженных болях вводят опиоидные анальгетики, антиконвульсанты, проводят лечебную физкультуру, организуют рациональное (зондовое) питание. Патогенетическая терапия включает использование плазмафереза, введение иммуноглобулинов, кортикостероидную терапию. При синдроме Гийена — Барре иммунотерапия ускоряет выздоровление, но не влияет на окончательный прогноз [16][17].

- Для достижения долгосрочной ремиссии при системном васкулите, не связанном с вирусами, применяют кортикостероиды и циклофосфамид. Продолжительность терапии кортикостероидами может быть более двух лет [1][17].

- Лечение нейропатий, вызванных приёмом противоопухолевых препаратов, является сложной задачей. Общепризнанной профилактической или лечебной стратегии до сих пор не существует [15][18].

Прогноз. Профилактика

Невропатия зачастую развивается достаточно медленно. Пациенты сообщают о неврологических проявлениях врачу спустя годы после её формирования. О симптомах симметричной полинейропатии лечащий врач узнаёт в среднем через 39 месяцев. В таком случае лечение может быть запоздалым, а повреждение нерва необратимым [5].

При синдроме Гийена — Барре прогноз ухудшают пожилой возраст, быстрое развитие заболевания, потеря аксонов. Восстановление может занять несколько месяцев и быть неполным. Приблизительно у 15 % пациентов с синдромом Гийена — Барре сохраняются остаточные параличи [16][17].

Васкулитная нейропатия развивается с разной скоростью. Заболевание может протекать как в прогрессирующей хронической форме, так и в рецидивирующей с длительными периодами ремиссии.

Прогноз при сахарном диабете зависит от поддержания оптимального уровня сахара в крови. Приверженность лечению позволяют замедлить развитие нейропатии.

Прогноз после травмы периферической нервной системы плохой. При повреждении эндоневральной трубки (внешнего слоя соединительной ткани, окружающей периферические нервы) пациенты редко восстанавливаются полностью [17].

После терапии противоопухолевыми средствами нейропатия может сохраняться несколько лет [18]. Обратимость патологии остаётся под вопросом, особенно при приёме противораковых препаратов на основе платины и таксанов. Для уменьшения тяжести симптомов онкологи могут снизить дозировку или прекратить применение нейротоксических противоопухолевых препаратов [15][18].

Не все нейропатии можно предотвратить. Однако часть нарушений возможно избежать или отсрочить их появление на несколько лет. Это в первую очередь относится к эндокринным нейропатиям, например диабетической, и нейропатии, вызванной дефицитом витаминов в организме.

Источник