Что такое синдром завтрашнего дня

Сегодня дорогие друзья я хотел бы затронуть тему о “завтра”. Наверняка многим знакома такая ситуация, когда люди говорят о том, что вот завтра они начнут заниматься бегом. Или с понедельника они начнут худеть. Или вот с первого января следующего года обязательно изменять многие свои привычки.

Да, бывает, что люди ставят себе цели заранее, разрабатывают план и стремятся к его выполнению. Но вот абсолютное большинство живёт совершенно не так.

Синдром отложенной жизни уже даже начали называть одной из основной болезнью современности. Скажу даже больше, я сам страдаю этим синдромом, и до сих пор до конца не избавился от него, хотя основную его симптоматику, а именно откладывание, изо всех сил стараюсь побороть.

Я уже рассказывал вам о многих своих небольших победах в этом направлении. Это и то, как я понял ценность времени и отказался от просмотра ТВ. Отказ от употребления алкоголя. Как пришёл к позитивному настрою и начал использовать технику благодарности.

Но порой привычки выработанные годами не отпускают нас так быстро. Особенно у меня, самая сильная привычка, откладывание дела на потом и подсознательный отказ от дел, которые мне не хочется выполнять.

Причина может быть у всех разная. У каждого, как правило, своя. У кого-то лень, у кого-то нежелание делать какое-либо дело из-за сложности. У кого-то боязнь выйти из зоны комфорта или сомнения в том, что удастся это сделать.

Я чаще всего откладываю те дела на завтра, что меня раздражают. Дела, которых можно было бы избежать. Те дела, которые делаются “на время”. Дела, которые в будущем придётся переделывать. Так же те дела, на которые придётся затратить время больше, чем стоит сам результат. Очень бесят всяческие незапланированные дела, которые кому-то из близких кажутся очень важными. Но особенно те дела, в которых я лично вообще не вижу смысла.

Но в один прекрасный момент жизни, я начал осознавать, что так поступать нельзя. Нужно или приступать к выполнению дел или вообще игнорировать их как не нужные.

Ведь дело, отложенное на потом, в итоге превращается в тяжёлую ношу и отвлекает наш мозг от более насущных и важных дел. А поэтому нужно создавать план своих личных, основных и второстепенных целей и понемногу, маленькими шажками воплощать его.

Конечно многие, особенно близкие люди, могут этого не понять. Но вы, хотя это будет, и нелегко, попытайтесь им объяснить ваши основные запланированные цели. И план их достижения. Порой наглядный пример на бумаге говорит лучше всего.

Наверняка многие слышали, как люди оправдывают себя тем, что не занимаются спортом из-за отсутствия спортивной одежды или обуви. Как люди говорят, что начнут заниматься собой, домом, внуками или хобби когда выйдут на пенсию и т.д.

Да некоторые реально так поступают, потому, что у них выработан чёткий план или стратегия по годам. Но большинство именно откладывает всё это на потом.

Это и есть синдром отложенной жизни!

Перестаньте жить надеждой на завтра, перестаньте оглядываться на вчера. Начните жить здесь и сейчас! СЕГОДНЯ! С этого дня, с этого момента.

Поймите, что откладывая что-то, что можем сделать сейчас, мы усложняем себе жизнь. Если вам нужно это сделайте сейчас. Не нужно – даже и не начинайте. Начните ценить свою жизнь, своё время.

Сейчас!

Спасибо за прочтение моей публикации. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Пишите комментарии, делитесь с друзьями.

Источник

6 психологических советов, как побороть в себе пагубную привычку откладывать дела на потом

К сожалению, привычка откладывать дела «до следующего понедельника» свойственна многим людям. В психологии для этой привычки даже определен термин — прокрастинация (откладывание на потом). Обычные люди сталкиваются с прокрастинацией как на работе, так и дома, причем зачастую принимают ее за вполне безобидную привычку, но это не так. Прокрастинация пагубно сказывается не только на работе и делах. С ее «помощью» человек откладывает на потом саму жизнь со всеми ее радостями.

Откладывая важные дела, человек занимается чем-то отвлеченным и ненужным, играет в компьютерные игры, смотрит фильмы, занимается всякой мелочевкой, лишь бы не браться за дело. Получая сиюминутное удовлетворение, он все же полностью не удовлетворен, поскольку отдыхает как бы «в долг». Мысли о том, что впереди еще работы непочатый край, не оставляют в покое. В итоге: затяжная депрессия, срывы, нарушение сна, невозможность по-настоящему расслабиться и отсутствие цели в жизни с сопутствующими радостями.

Очевидно, прокрастинация пагубна, и с ней нужно бороться. Как же победить невидимого врага и начать жить полноценно?

1. Знай врага в лицо

Для начала нужно осознать, что этот синдром «откладывать жизнь на потом» есть и он разрушителен. За то бесцельно проверенное время можно было бы сделать не одно нужное дело, а целых три. Как правило, на настрой времени уходит куда больше, чем на саму работу.

2. «Доброе начало полдела откачало»

Не секрет, что 70% человеческой энергии расходуется именно на то, чтобы начать. Зато, как говорится, «аппетит приходит во время еды». Ведь стоит только начать и втянуться, как откуда-то появляются силы, энергия, вдохновение. Так незаметно для себя, можно переделать даже больше, чем было запланировано. Тут важно просто заставить себя взяться за дело с энтузиазмом.

3. Достаточная мотивация

Как было сказано выше, начать что-то делать означает уже половину пройденного пути. Однако возникает вопрос: «где взять достаточно мотивации, чтобы с энтузиазмом взяться за дело?» Мотивацию найти при желании можно всегда, даже когда она неочевидна. В противном случае, ее можно просто придумать, особенно для срочных дел.

4. Сделал дело — гуляй смело

Достаточно придумать себе систему поощрений за хорошо выполненную работу, главное, что эти поощрения всегда должны быть в конце любого дела. Например, написал реферат — заслужил перерыв на обед, сделал уборку — заслужил поход в кино или кафе. Конечно, можно поощрять себя «в кредит», снова откладывая дело, но такое поощрение принесет минимум радости. А вот приз в конце пройденной дистанции заслужен и принесет истинное удовольствие.

5. Строим дом по кирпичику

Наполеоновские планы не реализуются, а вот небольшие планы и задачи на день очень даже. Для успешной борьбы с прокрастинацией человеку часто мешают как раз грандиозные планы и цели. А ведь можно разбить большую задачу на более мелкие, годовой план реализовывать ступенчато. Очень полезно взять за привычку работать по чуть-чуть, но каждый день. Для одноразовых же дел удобно составлять список с вечера.

6. Глаза боятся, руки делают

Причин, почему люди откладывают, может быть несколько, но основой почти всегда выступает страх. Страх ошибиться, страх перед тем, что дел накопилось слишком много и так далее. Тут поможет только одно, любые сомнения и страхи рассеиваются в действии. А вот бездействие или бесцельное времяпрепровождение наоборот укрепляют боязнь дел, тем самым усиливая прокрастинацию.

Источник

11 способов избавиться от синдрома «завтрашнего дня».

Синдром «завтрашнего дня» означает, что вы не делаете то, что хотите потому что вы либо не осознаете, чего хотите, либо откладываете выполнение задуманного, или потому, что вам постоянно что-то мешает это сделать.

Нет в мире человека который бы хоть раз, но не попадал в ситуацию под названием «сделаю завтра». Некоторые даже постоянно пребывают в этом состоянии. Вот, например, я. В последнее время все говорю себе – надо бы заняться бегом и… не с места. У вас, наверное, тоже такое бывает – проект, задача, цель, за которую вы все никак не возьметесь. Так ведь? Я бы мог вспомнить девиз фирмы «Найк» и сказать Просто возьми и сделай. Но если бы это было так просто, синдрома «завтрашнего дня» просто не существовало бы. Я все-таки начал заниматься только когда мое тело взбунтовалось и у меня началась жуткая бессонница от недостатка физической нагрузки.

Тогда я подумал, что должен быть более простой и безболезненный способ осуществлять задуманное, чем дожидаться, пока обстоятельства не припрут тебя к стенке. И я придумал 11 способов избавиться от синдрома «завтрашнего дня», чтобы другим не пришлось ждать исцеления.

1. Будь собой. Я ненавижу командные виды спорта, поэтому я ни за что не стану играть в футбол. В то время как бег позволяет мне тренироваться тогда, когда я этого хочу, в одиночестве или в компании с другом. Это мне подходит.

Возможно, вы не торопитесь взяться за дело просто потому, что оно вам не подходит. В таком случае, забудьте об этом и о всех тех ожиданиях, которые понастроили в связи с задуманным, и поищите что-то другое.

2. Выбрасывай мусор. Если вы никак не поймете, чего хотите, возможно, ваши мысли и эмоции просто находятся в беспорядке. Задумайтесь, если в голове царит хаос, как можно принять твердое решение избавить от синдрома «завтрашнего дня»? Этот мусор состоит из негативных мыслей (например, о том, что больше тридцати метров мне не пробежать) и негативных определений (я слишком ленив, чтобы заниматься спортом). Есть много техник, позволяющих избавиться от такого ментального мусора.

3. Ставь цели осознанно. Необходимо понимать, чего вы хотите, и для чего вам это надо. Если вы собираетесь расправиться с синдромом «завтрашнего дня», вы должны четко представлять, что стоит за этим вашим желанием. А если вы не представляете себе вашу конечную цель, постарайтесь разобраться .

4. Планируй в общих чертах. Я говорю «в общих чертах», потому что имею в виду глобальное видение. Не увлекайтесь планированием. Когда вы планируете, вам может показаться, будто вы уже действуете. Но на самом деле, планирование ничем не отличается от пустой болтовни. Пока вы не начали предпринимать конкретных действий, вы все также тянете резину. У меня есть цель к следующему ноябрю пробегать 20 километров. Для начала этого достаточно. Лучше начать действовать, чем углубляться в детальное планирование.

5. Действуй последовательно. Единственное, что вам надо спланировать детально, это первый шаг. Я буквально тону в деталях. Когда я смотрю на большую картину, я вижу не пару штрихов, я вижу каждую деталь. Поэтому я стараюсь концентрироваться на двух-трех первых шагах. Я знаю, с чего начать и этого достаточно.

6. Не думай о будущем. Да, именно так. Игнорируйте все будущие аспекты достижения цели, кроме тех, с которыми непосредственно имеете дело в данный момент. Часто мы, вместо того, чтобы двигаться дальше, занимаемся сравнениями своих достижений с конечной целью. Конечно, отмечать свой прогресс – это неплохо, но это можно сделать после того, как задача будет выполнена, а не в процессе.

7. Ищи совета. Даниэль Гилберт в своей книге Спотыкаясь о счастье рассказывает, что лучший способ понять, сделает ли нас счастливыми достижение целей, это поговорить с теми людьми, которые уже проделали тот же путь. Я тоже люблю полениться, когда есть такая возможность. Если кто-то уже сделал работу за нас, зачем терять собственное время? Воспользуйтесь результатами, которых уже достигли другие люди, стремившиеся к аналогичным целям.

8. Воздержись от сравнений. Не стоит сравнивать свое текущее положение не только с желанным результатом, но и с чужими достижениями. Это лучший способ убить мечту.

9. Выйди из зоны комфорта. Джудит Силлс в своей книге Ловушка комфорта или не седлайте дохлую лошадь говорит о том, что вы можете быть ужасно несчастны, но при этом вы находитесь в зоне комфорта и поэтому не пытаетесь что-то менять. Перемены – это риск, а текущая ситуация, пусть и неудовлетворительная, но стабильная.

Что предпочесть? Удобство и неудовлетворенное существование или счастье при отсутствии комфорта? Я живу по второму сценарию и вам советую выйти из зоны комфорта.

10. Радуйся процессу, а не только результату. Я не имею в виду грандиозных пирушек. Просто надо получать удовольствие от того, что делаешь в данный момент. Я, например, фиксирую свои успехи в дневнике и обсуждаю их с другими бегунами, делюсь своими находками. Это вдохновляет других и помогает им преодолеть синдром «завтрашнего дня» и двигаться вперед к своим целям.

11. Делай чуть больше. Большинство остановилось бы на 10 пунктах. А в моем списке их 11. Потому что важно делать чуть больше того, на что считаешь себя способным. Наслаждаясь процессом и продвигаясь постепенно вперед привносите в достижение цели что-то неожиданное и немного пугающее, что добавит вам энергии и адреналина. Поверьте, толика страха является прекрасным мотиватором.

Источник

Понятие «синдром отложенной жизни» появился лишь в конце 90-х прошлого века. Хотя до этого люди тоже страдали им — только не знали, как называется такое состояние. Современность стала для его появления и развития самой благоприятной средой. Сумасшедший ритм жизни, цейтноты, дедлайны, гонка за материальным благополучием, желание «быть как все» — и вот уже человек попадает в ловушку собственной прокрастинации: «У меня всё обязательно будет… но потом». В чём суть этого психологического явления и какими последствиями оно чревато для жизни и здоровья?

Кратко о состоянии?

Данное понятие было впервые употреблено в 1997 году. Владимир Павлович Серкин — доктор психологических наук, профессор МГУ, писатель — подробно расписал, что такое синдром отло

женной жизни (сокращённо — СОЖ). Это не психическое отклонение или заболевание, а особое состояние, когда человек снова и снова проигрывает в собственном сознании определённый жизненный сценарий, о котором он страстно мечтает. В нём всегда чётко выражены 3 основные части:

- период ожидания: подготовительная жизнь «до» — настоящая: серая, скучная, никчёмная, ничего не значащая и не имеющая смысла;

- период достижения — точка отсчёта, определённый поворотный момент, после которого всё кардинально изменится в лучшую сторону, но когда именно он наступит, никто не знает;

- период вознаграждения: жизнь «после» — будущая: идеальная, в роскоши и богатстве, наполненная счастьем, признанием и успехом.

Нельзя путать данный феномен с мечтами и жизненными ориентирами. Это два совершенно разных явления. Когда человек ставит перед собой цель, он стремится к её достижению, решает на пути более мелкие задачи, поступается какими-то принципами и идеалами. В конце концов добивается того, чего хочет. При этом ощущение, что настоящее — боль, серость и пустота, а после точки победы будут сплошные благоухания и сладость, отсутствует. Каждый из периодов воспринимается объективно.

Психология синдрома отложенной жизни совершенно иная. Суть в том, что у точки достижения отсутствует чёткая формулировка. Иногда у неё есть временные рамки: «Как закончу школу», «После университета», «Когда уволюсь», «Когда перееду», «Когда женюсь» и т. д. Но чаще всего для неё подбирают более отвлечённые характеристики: «когда-нибудь», «потом», «скоро», «однажды». И начинаются мечты о том сладком существовании, которое наступит после.

Индивид, растворяясь в этих иллюзиях, чаще всего совершенно ничего не предпринимает для того, чтобы приблизиться к желаемому. Не учится, не работает, не ведёт здоровый образ жизни и пр. В противоположной ситуации, страдающий синдромом, кладет на жертвенный алтарь всё, жёстко ограничивая себя во всём, но так ничего и не достигает. «На потом» переносится любовь, отпуск, карьера, покупки, встречи, сдача диплома. Оказывается, что откладывается сама жизнь.

Примеры жизненные и литературные

Яркие примеры синдрома можно найти как в литературе (художественной и научной), так и в жизни.

- Из научной литературы

Автор термина, В. П. Серкин, приводил в пример людей, живущих на севере. Большинство из них ненавидят своё настоящее существование из-за тяжёлой работы, жёсткого климата, проблем со здоровьем. 90% из них мечтают переехать: «Вот накоплю денег, перееду — и будет всё по-другому». В итоге покидают эти края единицы, а остальные умирают стариками в холоде и морозе, так и не дождавшись точки достижения.

- Из художественной литературы

Синдромом отложенной жизни страдала всем известная Скарлетт О’Хара — главная героиня романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром». Помните её любимую фразу: «Я подумаю об этом завтра»?

В романе Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока» рассказывается о супругах. Муж купил на рынке красивые ботинки, хотел сразу же надеть их. Но жена не дала — спрятала, сославшись на то, что в такой нарядной обуви он будет ходить только по воскресеньям в храм. А он вечером того же дня помер.

- Из жизни

Те, кто успел пожить в СССР, наверняка помнят, как бабушка прятала в сундуки и шкафы самые красивые сервизы, дорогую одежду, лучшие вещи. И на вопрос: «Зачем?» — отвечала: «Потом пригодится».

Сейчас с синдромом отложенной жизни связывают в основном два феномена. Первый — «феномен вахтовика», похожий на случай с жителями севера, описанный Серкиным. Такие люди уезжают на тяжёлую работу в невыносимые условия, чтобы заработать деньги на достойное существование на Родине. Но чаще всего так там и остаются. Второй — «феномен директора» (или трудоголика). Когда человек всё свободное время посвящает работе, не ездит в отпуск, мало отдыхает, не уделяет внимания семье, но при этом оправдывается: «Ещё чуть-чуть — всё брошу и заживу красиво!». На самом деле это «чуть-чуть» (точка достижения) так и не наступает.

Минусы есть, а плюсы имеются?

С одной стороны, синдром отложенной жизни очень удобен. Психологи сравнивают его с коконом, в который прячется человек, чтобы оправдать свои страхи, лень, прокрастинацию. У него есть мечта, которая даёт мнимое ощущение покоя.

С другой стороны, минусов у такого состояния гораздо больше. И речь не только о том, что мечта так и остаётся неосуществимой, т. е. не получается ничего добиться. Последствия проявляются в психологическом плане:

- однобокость существования: акцент делается на какой-то одной стороне (карьере, семье, деньгах), а все остальные оказываются вне внимания;

- это приводит к клубку неразрешённых проблем;

- трудности, которые человек не хочет решать, провоцируют развитие невротических нарушений;

- постоянное ожидание точки достижения держит в напряжении, являясь сильнейшим стрессовым фактором;

- потеря времени, упущенные возможности;

- появление ложных приоритетов;

- неготовность к переменам.

Страдающий избегает проблем, надеясь, что гнетущие ситуации разрешатся сами собой. Как только они появляются на горизонте — он начинает фрустрировать, вызывать в голове картинки сказочного будущего, которое скоро наступит. Но трудности никуда не исчезают. Сессию всё так же нужно сдавать. Ремонт необходимо делать. Работу надо искать. Это приводит к развитию невроза.

В какой-то определённый момент весь этот «нарыв» вскрывается: из института выгнали, потолок в буквальном смысле упал на голову, деньги кончились и в долг никто не дал. Такой кризис заканчивается серьёзным невротическим срывом, требующим консультативной профессиональной помощи. Редко кто может вернуться к реальности посредством собственных рефлекторных усилий. Если меры предприняты не будут, ситуация рискует закончиться суицидом.

Причины развития СОЖ

Так как синдром отложенной жизни описан в научно-психологической литературе слишком схематично, а само понятие было введено не так давно, причины развития этого состояния точно не названы. Предполагают, что решающую роль в каждом отдельном случае играют разные факторы.

- Внешние

Развитию СОЖ могут способствовать профессиональные, бытовые или жизненные условия. Например, человек едет рабочим в северные широты и сталкивается там с феноменом вахтовика.

- Внутренние

В группе риска люди, которых в детстве постоянно кормили сказками: «Подожди — вот получишь «пятёрку» по математике, закончишь год отличником, выпустишься из школы, поступишь в университет, женишься…». В итоге так ничего и не меняется. Синдром отложенной жизни также развивается у тех, кто обладает слишком бурной фантазией и путает реальность с вымышленным миром.

Симптоматическая картина

Психологи называют следующие признаки синдрома отложенной жизни:

- тщательная подготовка к поворотному моменту и счастливому будущему, трепетное ожидание;

- сверхценность точки отсчёта (ничего важнее её нет);

- отношение к настоящему как к бессмысленному существованию;

- ощущение постоянной тревоги, волнения, страха;

- нежелание проявлять инициативу, лидерские качества, таланты, способности, творческое начало;

- отсутствие определённых планов и целей;

- склонность к накопительству, экономии, жадность;

- поиски оправданий для самого себя, самоутешение.

О синдроме говорят при наличии 3-4 симптомов, наблюдающихся на протяжении не менее 5 лет.

Классификация

Страдающие синдромом отложенной жизни делятся на 3 группы.

- Фанатики

На первый взгляд похожи на вполне нормальных, целеустремлённых людей. Ради мечты на протяжении многих лет работают не покладая рук, ограничивают себя во всём, влачат убогое существование. Но каждый раз отодвигают точку достижения всё дальше и дальше. Например, хочется съездить в отпуск в Западную Европу, как и все. В течение нескольких лет копил нужную сумму, но вдруг потратил её на что-то другое, более пустое. Или неожиданно появилась новая мечта — отправиться в кругосветное путешествие. И круг трудоголизма начинается заново.

- Волонтёры

Сосредотачиваются на проблемах других людей. Всем помогают, готовы в любую минуту подставить плечо, добры и сострадательны. Когда же им напоминают, что надо бы заняться своей судьбой, отмахиваются: «Потом!». Причина такого поведения — страх брать ответственность за собственные решения.

- Тактики

Самые безынициативные и бездеятельные. Из-за дефицита личностных ресурсов выбирают тактику ожидания и ничего не делают для того, чтобы приблизиться к точке достижения.

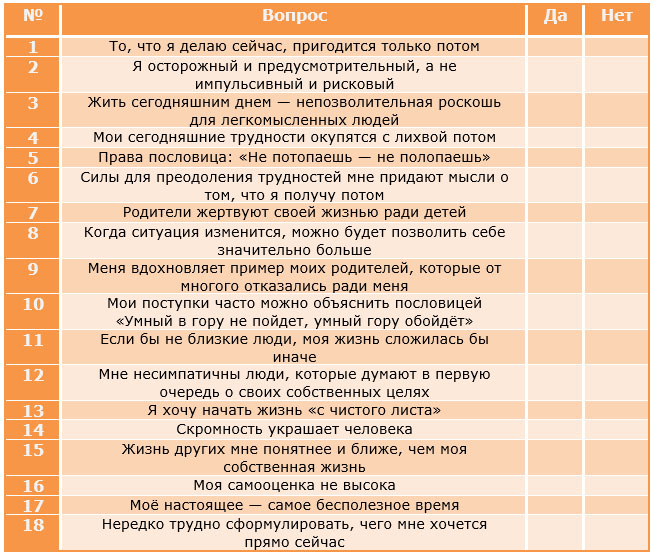

Тест

Так как синдром отложенной жизни не является отдельным психическим заболеванием, конкретная диагностика отсутствует. Однако можно самостоятельно пройти тест, чтобы проверить, есть ли к нему склонность.

Отвечать на вопросы нужно быстро, не задумываясь. Возможные варианты — только «да» или «нет».

Подсчитайте положительные ответы. Если их оказалось более 9, вы предрасположены к синдрому отложенной жизни.

Что делать? Как научиться жить сегодняшним?

Определённого рецепта, как бороться с синдромом отложенной жизни, нет. Всё лечение сводится к консультативной помощи. При неврозе в качестве последствия назначаются антидепрессанты и транквилизаторы. Чтобы помочь человеку преодолеть СОЖ, специалист может выбрать одно из психотерапевтических направлений.

Патогенетические:

- психодинамика;

- экзистенциализм;

- ИПТ — интерперсональная (межличностная) терапия;

- КПТ — когнитивно-поведенческая терапия;

- гештальт-терапия.

Симпатические (вспомогательные):

- поведенческая (бихевиоральная) терапия;

- гипноз;

- арт-терапия;

- телесно-ориентированная терапия;

- НЭТ — нарративная экспозиционная терапия;

- дыхательные гимнастики.

Рекомендуемый алгоритм действий должен быть утверждён лечащим специалистом. Он может быть следующим:

- Признать у себя синдром отложенной жизни. Осознать, что от него нужно избавиться.

- Научиться выходить из зоны комфорта. Для этого заставить себя сделать что-то через силу.

- Поработать с прокрастинацией, постараться избавиться от неё.

- Чётко сформулировать реальную цель. Определить для её достижения сроки. Разбить на несколько задач.

- Проанализировать настоящее. Вычленить наиболее насущные проблемы. Составить план по их устранению, начиная с самой важной.

- Составить режим дня, расписание на неделю и на месяц. Постараться уделить время работе, отдыху, хобби, спорту, семье, друзьям, здоровью.

- Приготовиться к провалам. Не всё будет сразу получаться. Не опускать руки, если что-то не удалось. Идти дальше, вперёд.

- Избавиться от скопления ненужных вещей.

- Ежедневно дарить себе маленькие удовольствия, от которых будет подниматься настроение.

Чтобы не стать заложником синдрома отложенной жизни, нужно уметь видеть радость в каждом мгновении, быть счастливыми здесь и сейчас, уделять внимание разным аспектам происходящего. Но при этом нельзя забывать и о будущем. Над тем, чтобы оно было успешным, придётся много работать, ставить реальные цели и обязательно достигать их. Однако одной из составляющих положительного результата является ещё и отдых.

Вам также может быть интересно:

Источник